Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

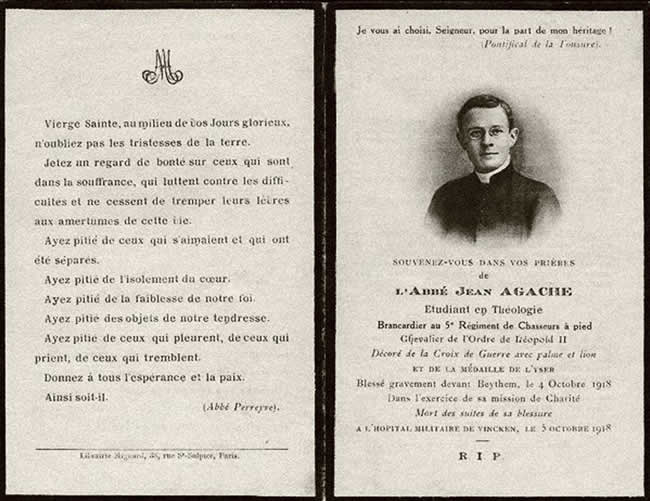

Le brancardier Jean

Agache[1] Le brancardier en campagne ! Celui-là, toute la Belgique combattante l'a connu et l'a aimé. Quel bienfaiteur, avec son chef le médecin de bataillon, a soulagé plus de souffrances, apaisé plus d'angoisses et sauvé davantage de vies humaines ? Lui-même, plongé au cœur de la tourmente, à peine abrité sous quelques tôles ondulées, sous quelques centimètres de terre, n'était qu'une chair à canon comme la pauvre chair à canon qui convergeait, sanglante et pantelante vers le poste de secours. Ce « non combattant » connaissait toutes les angoisses et tous les dangers du combat, et pourtant la noblesse de son rôle exigeait qu'il s'oubliât lui-même pour rester un praticien impassible, maître de son cerveau, de ses nerfs, de ses mains. Le brancardier Jean Agache de Templeuve fut de ceux-là, du 2 août 1914 aux premiers jours de la victoire décisive de septembre 1918. Il était élève au Grand Séminaire de Tournai, lorsque l'ordre de mobilisation vint licencier professeurs et étudiants. A ce propos Jean Agache écrit dans son carnet de route : « C'est le samedi 1er août que le Grand Séminaire est licencié. A 10 heures 30, on sonne. Qu'ya-t-il ? Tout le monde descend au musée. M. le Président, le Chanoine Stenier, nous annonce que « vu les circonstances difficiles nous sommes renvoyés chez nous ». Aussitôt débandade générale. On s'informe des heures des trains qui restent à la disposition des civils et l'on part après avoir fait rapidement ses malles. Dans les rues l'on ne voit que des chariots remplis de sacs de grain et des autos conduites par des carabiniers. Sur la grand’ place une cinquantaine d'autos réquisitionnées. En train, je voyage avec des fermiers de Templeuve qui sont venus conduire leurs chevaux à Tournai et qui s'en retournent avec la bride et un bon de réquisition. Froyennes... Blandain ... Templeuve ... La Maison !... Personne au grillage. On est surpris de me voir. J'embrasse mère puis Petit. Emilie arrive alors et me conduit à père qui, indisposé, garde la chambre. On cause de la guerre. Chaque fois que l'on sonne je crois que c'est le camarade William Mittschke qui vient m'annoncer que nous devons rejoindre dans les vingt-quatre heures. Je suis rempli d'inquiétude et je fais tout ce que je puis pour rassurer les autres. Ah ! que ces heures d'incertitude m'ont parues longues ! Vers le soir, tante Madeleine et oncle Camille arrivent à pied de Roubaix et parlent des préparatifs qui se font là-bas au delà de la frontière. Je n'y tiens plus alors et je décide de partir au dernier train. Père et mère approuvent ma décision. Quelques instants plus tard, j'apprends que le billet collectif de rappel vient d'arriver. Le dimanche 2 août, en gare de Tournai, embarquement pour Anvers. A 11 heures nous faisions notre entrée à l'hôpital militaire de cette ville. Nous y trouvons Henri et Paul Cambier partis avant nous et qui avaient passé leur temps à s'ennuyer. Il y avait là dans la cour de l'hôpital toute la foule des futurs brancardiers : On y voyait des instituteurs, des frères, des religieux et des séminaristes de tous les diocèses. Il y avait des jeunes gens comme nous et aussi des vieux professeurs de collège et des instituteurs mariés et pères de famille. Nous avions naturellement tous nos habits civils et nous avions si peu pensé à nous équiper pour la guerre que certains prêtres étaient venus en mantelet et certains laïcs en chapeau boule. On passait son temps à se promener et à causer, certains jouaient aux cartes sur l'herbe, la plupart s'ennuyaient terriblement et, tous, nous nous demandions ce qu’on allait faire de nous.

Les aumôniers belges Enfin petit à petit le triage se fit et, en fin de journée, Agache reçut sa destination. « A 10 h. 30 du soir, écrit-il, nous arrivons en gare de Mons. Notre petite troupe sort de la gare, se met en rangs et se dirige en chantant vers la grand' place. Les montois sont tout ébahis de voir cette bande de curés, de petits frères et des laïcs traverser la grand' place à 1l heures du soir, au pas et en chantant. Après vingt minutes de marche notre élan diminue. Nous traversons de petites rues où les becs de gaz se font rares et puis nous sommes si fatigués. Arrivés à la caserne des chasseurs à cheval nous devons rebrousser chemin : pas de place pour nous. On nous conduit dans un hôpital près de la gare ; pas encore de place. Enfin, après bien des hésitations, on nous permet de tirer notre plan. Le lendemain à 9 h, 30 c'est le départ en train pour Bruxelles et, de là, pour Termonde. Heureusement les Allemands ne nous ont pas arrêtés en route et nous avons pu arriver à Termonde sans encombre. Là, plusieurs stations : une caserne, un collège et enfin Grimbergen point d'attache des ambulanciers de la 5e division. En arrivant sur la place du village nous trouvons nos voitures d'ambulance, nos docteurs et notre chef, le commandant Bastin. Nous apprenons alors que nous formons la 3e Compagnie des transports de la 5e Division. Sans tarder le secrétaire communal distribue les billets de logement et nous allons à six nous installer chez Madame My. II y avait Alphonse Nimal, Henri Lesceux, Winant Daubin, Arille Delangre, William Mitschke et moi. Au premier abord, on nous reçut avec beaucoup de défiance et de froideur. Nous avions tous un grand défaut, celui d'être wallons. Daubin se montra à la hauteur s'étant rappelé qu'avant la guerre il était professeur de flamand. II s'en tira si bien que peu à peu nous avions gagné nos gens. Après une chaude alerte en pleine nuit, on se met en route pour Termonde. Là, au déjeuner, la colonne d'ambulance fait connaissance du « petit gris » et du « plata ». A 8 heures on s'embarque pour Perwez : un coup de sifflet, on part... En route le train dut s'arrêter plusieurs fois pour donner libre cours à l'enthousiasme des civils qui apportaient aux soldats de la bière, du lait, du vin et toutes sortes de bonnes choses. Certains bourgeois poussent même la générosité jusqu'à offrir du champagne. On ne saurait d'écrire l'animation et l'empressement de toute cette foule. Notre trajet de Termonde à Perwez, par Gembloux, ne fut qu'une longue ovation. Notre train était salué par tous : les femmes, les enfants, les travailleurs des champs, tout le monde criait : Vive la Belgique ! Les petits drapeaux belges apparaissaient à toutes les fenêtres. Aux approches des gares, des soldats sonnaient du clairon par les portières et les autres criaient : « Vive la Belgique. » Perwez tout le monde descend ! Notre cantonnement est à Thorembais. Le jeudi 6 août, le commandant Bastin décide d'organiser la colonne d'ambulance. Nous sommes quatre cents. Il ordonne de former des escouades de vingt brancardiers avec un chef chacune. Je suis affecté à la 16e escouade avec Henri Lesceux comme brigadier. En font également partie : Mitschke, W. – Nimal, A. – Daubin, V. – Delangre, A. – Nacquart, L. – Poliane, M. – Vangermé. – Gilman t, I. – Dujacquier P. – Guissard, I. – Schadeck, G. – Verday, H. – Gilson. – Rechy, D. – Albert. – Verfaille. – Van Canneyt. – Van der Noort, tous séminaristes et prêtres sauf les cinq derniers qui sont de futurs missionnaires du Sacré-Cœur. Le même jour vers 7 heures du soir, on quitte Thorembais pour Lathuy en chantant : Nous étions quat’ cents brancardiers Logés à Perwez Le lendemain on nous parqua En vingt petits tas Chaqu' brigade eut son

brigadier Choisi le dernier Et c'est ainsi que prit naissance Zim boum ! Tra, la, la, la Notre colonne d'ambulance. Z'étions à peine

organises Près de Thorembais Quand l'en'mi s'annonce au galop, Quel mêli-mèlo ! Vous auriez Vu tous ces froussards Chercher leur brassard Ce tut ainsi que prit naissance Zim boum ! T ra, la, la,

la. Notre colonne

d'ambulance. Après Lathuy,

Pietrebais et La Bruyère où l'on bivouaque tour à

tour dans la boue des terrains labourés, à l'orée des bois ou au milieu des

prairies. On gagne, le 14 août, Willebringen en fredonnant cet autre couplet : De bon cœur on se passa d'lit Au camp de Lathuy Sur les pavés on roupillait A Piétrebais. On se contenta d'une clairière Près de la Bruyère. On n'a vraiment pas beaucoup d' chance A la colonne

d'Ambulance. A Willebringen,

le docteur Bastin est remplacé par le major Lebrun.

Ordre est donné de numéroter les brancards. Celui de Jean Agache porte le n°

302. Le 15 août, la colonne

d'ambulance est à Tourinnes-la-Grosse où elle passe

une excellente nuit. Le 16, elle loge à Beauchevain «

dans une grange de ferme très sale et habitée par d'innombrables troupeaux de souris

». De là, elle retourne à Tourinnes pour y camper, les

17 et 18, dans une prairie basse et humide au pied de la colline sur laquelle

est bâti le village. Quand, note Jean Agache,

je suis rentré au Camp, de la source où j'étais allé remplir les bouteilles et

les flacons d'eau limpide, on y parlait d'une distribution de gourdes. Nous

nous approchons aussitôt William et moi des voitures et nous parvenons à en

recevoir une. Nous étions tout fiers et, ce jour-là, je gardai ma gourde même

pour jouer aux cartes. Le mardi 18 août commence

la retraite du Brabant. La colonne d'ambulance loge successivement à

Weert-Saint-Georges, Saventhem et Machelen. Partout

l'accueil de la population est des plus chaleureux. On traverse Vilvorde,

longuement ovationné et on passe la nuit à Eppeghem.

A Humbeek, Londerzeel et Ramdonck,

nouvelles générosités des habitants. Aux abords du fort de Puers

on construit fiévreusement des réseaux de fils de fer barbelés. Cela m'étonne

très fort, écrit Jean Agache, de retrouver au xxème

siècle les vieux procédés d'antan. Je me rappelle avoir lu dans « de Bello »

tous les trucs de guerre : tonneaux placés en terre et lignes de petits fossés

cachant des éperons de bois destinés à prévenir les attaques d'infanterie. Je

n'aurais jamais cru que tout cela se reverrait dans une guerre moderne. Puis c'est Bornhem où les brancardiers passent quelques excellentes

journées. « Nous étions là tout une petite bande au « Bierhuis

». Rodolphe Lerrain tenait le piano et il le faisait

très bien. P. Nihoul nous a chanté : « Pendant que

les heureux, les riches et les gueux. » Après La « berceuse aux étoiles », tout

notre répertoire y a passé. Nous avons chanté du Botrel à profusion. Lenain était loin de penser alors que quelques mois plus

tard il serait tué au combat de l'Yser. Il devait partir avec les premiers

brancardiers régimentaires et mourir loin de chez lui. Nous étions alors le 21

août. » Le 25 août, la colonne

d'ambulance quitte Bornhem et, après avoir cantonné à

Thiesselt, elle arrive le lendemain à Eppeghem où a lieu la première distribution de musettes de

pansement. Au loin le canon tonne. Les chasseurs sont aux prises avec l'ennemi.

L'accrochage s'est fait à l'aube d'un clair matin. Les compagnies se sont

détachées de la colonne en formation de combat et elles sont montées à l'assaut

de mitrailleuses invisibles. Voici les premiers blessés couchés dans les champs

de blé, dont les gerbes ont été liées à la dernière moisson pacifique de

juillet. Les médecins de bataillon ont installé leur poste de secours où ils

ont pu, derrière une haie, contre une meule de paille, et ils entrent en action

sur le champ de bataille même. C'est cet instant qui décidera de leur autorité

sur les hommes et de leur confiance en eux. Les brancardiers vont où ils ont vu

des hommes tomber, où des cris les appellent. Les sacs d'infirmiers sont là ; à

terre, ouverts, et ce sont des pansements hâtifs, répétés pendant des heures.

Un poste de recueil des blessés a été installé au couvent des Sœurs à Laer. Les brancardiers Nimal, Mitschke et Agache sont chargés de conduire un groupe de

blessés à la gare de Malines. « La ville, écrit ce dernier, n'est pas aussi

endommagée qu'on nous l'avait dit. La tour de Saint-Rombaut

est presque intacte et les maisons de la grand’ place, à part une ou deux, sont

encore entières. Nous traversons la ville et nous arrivons à la gare d'évacuation.

Il y a là une quantité de charrettes de tous modèles que l'on a réquisitionnées

pour le transport des blessés. Ceux qui se trouvent couchés sur de la paille dans

ces charrettes sont bien plus mal arrangés que les nôtres. On ne sait les transporter

sans avoir soi-même les mains toutes couvertes de sang. Nous aidons au transport

de ces malheureux sur les trains sanitaires. Tout un personnel de brancardiers

et d'infirmiers coopèrent activement à ces évacuations. Nous y rencontrons quelques

connaissances du séminaire : Pollet, Morbeu, Delepine et Leblanc. » Mais pendant ce temps-là

la colonne d'ambulance est partie sans laisser d'adresse et nos vaillants

brancardiers, après avoir dépassé Thiesselt sont

obligés à la nuit tombante de frapper à la porte du presbytère de Willebroeck. « Nous convenons, raconte Agache, d'aller demander

l'hospitalité à Monsieur le Curé qui nous fait le meilleur accueil. On nous

offre à souper... de bons restes. Le Révérend Père Hénusse

venait de quitter la table et M. le Curé avait tenu à bien le recevoir. On causa

de la journée et le Père Henusse remonta un peu notre

moral en nous expliquant la journée d'Eppeghem. Il

nous apprit que l'on n'avait nullement l'intention de reconquérir du pays mais

simplement de faire une sortie de l'enceinte fortifiée d'Anvers afin d'attirer des

troupes ennemies sur notre front et ainsi de coopérer à la réussite de la

bataille de la Marne. » Le samedi 29 août, la

colonne d'ambulance quitte Bornhem. Par Puers, Calfort-Ruysbroeck et

Niel, elle fait route jusqu’à Schelle où les brancardiers logent deux jours sur

d'excellents matelas. La dernière nuit, alerte ! On crie que les Allemands sont

là. La vérité est tout autre. Ce sont des soldats belges qui ont déchargé leurs

fusils sur le Zeppelin qui était allé jeter des bombes sur Anvers. Le 3 septembre arrivent

enfin les premiers vêtements militaires et on troque la soutane ou la jaquette

contre la tenue du troupier. Mais ceux-ci sont tellement disparates et usagés

que les brancardiers décident de se rendre au dépôt de Contich. Mais là il n'y

a que 250 tenues pour 400 brancardiers. Et Agache écrit : « Les gens du dépôt

sont très complaisants. Nous avons échangé nos vieux costumes contre des neufs.

William et moi nous sommes habillés complètement en lignards. Mais comme

notre division comprend deux régiments de chasseurs et un de ligne, il y a à la

colonne d’ambulance deux sections : Une de lignards et une mixte composée de

chasseurs et de lignards. » Et le lendemain, la

chanson de route des brancardiers de la 5e Division comprenait un

couplet de plus : Parlerons-nous de L'équipement De tous ces braves gens; Il s'rait impossible à décrire! Le mieux,· c'est d'en rire ! On s'ra prév'nu une autre fois, Ah ! bien

oui! j'te crois! ! On étale toutes

les élégances Zim boum, tra, la.la, la A la colonne

d'ambulance. La colonne d'ambulance est

toujours à Schelle lorsque le 4 septembre, en pleine nuit, elle reçoit l'ordre

de se porter sur Willebroeck où les brancardiers

passent la nuit couchés sur les pavés de la grand’ place. Le lendemain vers 7

heures du matin, ces derniers sont dirigés vers le fort de Liezele

et la redoute de Letterheyde où de furieuses attaques

allemandes ont été brisées. Le brancardier Agache note

dans son journal de campagne à la date du 5 septembre : « Un sergent qui

commandait la tranchée nous parla de l'attaque et nous raconta comment il avait

arrêté par des feux de salve, une troupe d'Allemands qui s'était avancée

jusqu'aux fils de fer barbelés. Au cours de la visite que nous avons faite,

nous avons vu l'officier qui commandait cette troupe. C'était la première fois

que nous parcourrions un « Champ de bataille ». Nous étions là, émus, près de

l'officier allemand avec la grande envie de prendre un petit souvenir et

n'osant pas le toucher. Nous ressentions pour lui le respect qu'on a,

naturellement des morts. Nous avons commencé par regarder sa médaille. C'était

un lieutenant. Enhardis nous avons pris chacun un bouton et un morceau de drap

de sa veste. Un sergent est alors arrivé et l'a complètement visité. Il lui a

enlevé ses gants et sa chevalière. Pas d'alliance : il n'était donc pas marié.

Nous l'avons regardé une dernière fois, le plaignant quoiqu'il fût notre

ennemi. Mourir si loin de son pays et être là à l'abandon, étendu sur le sol.

Personne pour pleurer sa mort, personne pour prier spécialement pour lui. » Après avoir évacué les

blessés belges et allemands à la gare de Sauvage, nos brancardiers cantonnent à

Niel jusqu'au 10 septembre. Les jours suivants ils sont successivement à Boom, Blaesveld et Sempst où ils croisent

le 3e Chasseurs partant au combat. Après avoir occupé Laere et Scheele, ils retournent à Niel jusqu'au 25

septembre date à laquelle ils logent à Rupelmonde. Le

26, ils sont à Opdorp. Le lendemain, la colonne est

endeuillée par la capture de l'abbé Joseph Gilmant.

Voici comment Agache relate la perte du cher camarade : « C'est le dimanche 27

septembre que fut blessé Joseph Gilmant. Comme je lui

étais attaché par des liens de bonne camaraderie, je me fais un devoir de raconter

cet accident dans tous les détails. Une ambulance s'était détachée de la

colonne pour aller en avant chercher des blessés et, comme il fallait des

brancardiers, le docteur avait pris les deux premiers qui lui étaient tombés

sous la main : C'était Edgard Durieux et notre Joseph. La voiture était partie

sous la conduite du brigadier. Je ne sais pas comment cela s'est fait mais il

n'y avait pas de docteur avec eux. Ils se portèrent en avant et rencontrèrent

le 1er de ligne qui se repliait. Voyant que la situation était

dangereuse, l'ambulance prit le premier chemin qu'elle rencontra sur sa droite

pour revenir ensuite en arrière. Elle roulait ainsi sur la route parallèle aux

deux fronts se croyant parfaitement protégée par ses grandes croix rouges. Mais

voilà que tout à coup à une cinquantaine de mètres sur son flanc gauche

apparaît une troupe allemande. Sans hésiter elle se dirige vers la voiture et

la crible de balles. Edgard Durieux qui se trouvait sur le siège avant n'est

heureusement pas touché. Joseph se trouvait à l'intérieur avec des blessés.

L'ambulance se voyant poursuivie partit au triple galop. Une balle atteignit alors

un des chevaux qui s'abattit forçant ainsi la voiture à s'arrêter. Voyant cela

les conducteurs prirent la fuite, sautant pardessus les fossés et les haies, et

parvinrent à nous rejoindre. Plusieurs blessés nous revinrent aussi et nous

apprîmes que Joseph avait été atteint à la jambe. Ce fut bien longtemps après,

lorsque nous étions à Alveringhem, que M. Maquestiaux de Soignies nous annonça que Joseph Gilmant était mort des suites de sa blessure dans un

hôpital d'Ixelles et que l'on avait célébré ses funérailles dans sa ville

natale. Joseph était mon meilleur camarade de collège. C'était un excellent garçon

qui aurait fait plus tard, sans aucun doute, beaucoup de bien autour de lui.

Dieu l'a rappelé à lui, que Sa Sainte Volonté soit faite. Je me souviens,

lorsque nous étions à Bonne Espérance, et que l'on se préparait à l'examen de

la Croix rouge de ces paroles qu'il me dit en riant : « Ecoutez, Jean Agache,

si un jour nous nous trouvons ensemble sur le champ de bataille, n'est-ce pas

que nous nous soignerons l'un l'autre avant toute chose ? » Puis c'est le siège

d'Anvers, le cortège de tous les cantonnements qu'ont connus tous ceux qui

participèrent à l'agonie de nos forts : Wilryck,

Mortsel, Bouchout, Vieux-Dieu, Contich, Duffel.

Lierre, Emblehem, Broeckhem,

Edeghem, Zwyndrecht. Le 7 octobre la colonne

d'ambulance est à Vracene. La retraite d'Anvers a

commencé. Le 8, elle loge à Wachtebeek, le 9 à Lembeek, le 10 à Saint-André-lez-Bruges, puis à Oudenburg

où l'on annonce la création de brancardiers régimentaires. Agache reste cependant

encore à la colonne d'ambulance. Le 12, à deux heures du matin, il arrive à Alveringhem exténué et il y passe le restant de la nuit. Le

lendemain il est à nouveau question de brancardiers régimentaires : « A Il

heures 30 passèrent les grenadiers, musique en tête. Nous étions justement

réunis sur la grand’ place pour y recevoir des ordres. Il fallait des brancardiers

dans les régiments. Nous nous sommes présentés aussitôt et avons dîné très

rapidement pour arriver les premiers à la ferme où se trouvaient les voitures.

Nous partions remplis d'un beau zèle et pleins d'espoir. Et voilà qu'arrivés

là-bas on nous refusa, Mitschke et moi, parce que

nous étions habillés en lignards et non en chasseurs. Nous sommes restés, sur la

route, fort ennuyés. J'étais très vexé de cette aventure. J'aurais tant voulu

partir. Mais rien à faire il fallut se résigner et

rester à la colonne. Le 13 octobre, on forma de nouvelles escouades et Jean Demarbaix nous entraîna à la huitième où se trouvait Louis

Levallois. » Le lendemain la colonne

d'ambulance part pour Clercken. Le 16 elle se rend à Stavele où elle séjourne jusqu'au 21. Pendant ce temps le 2e chasseurs à pied combat à Noordschoote, Oostkerke et Dixmude tandis que le 3e chasseurs

fait preuve de bravoure successivement à Noordschoote-Dixmude et à Saint-

Jacques-Capelle. Le jeudi 22 octobre alors

que la colonne d'ambulance se trouve à Forthem on

réclame des brancardiers pour Dixmude où se livrent de rudes combats. Agache s'offre

immédiatement avec son ami William. Ils effectuent la route sur le marche-pied d'une auto d'occasion et ils arrivent à la nuit

tombante au poste de secours de Caeskerke. « C'est le

soir du 23 octobre, écrit notre héros, que nous avons eu pour la première fois

une réelle idée de la guerre. Jusqu'alors nous n'avions encore rien vu. Pendant

cette fameuse nuit nous avons fait trois fois la route du poste de secours aux

tranchées. Un brancardier que j'ai su plus tard être Raoul Delmotte était venu

nous chercher au poste de secours. Nous étions ainsi à quatre brancardiers et

avions avec nous le médecin Florent Delor. Nous

partons donc et jusqu'au pont de l'Yser nous sommes à notre aise car il n'y

avait à vrai dire guère de danger jusque-là. Le pont franchi nous nous

engageons dans une drève très large, un espèce de

boulevard découvert sur la droite d'où venaient les balles. Nous commençons à

avoir un peu la frousse et nous marchons à la file indienne. Les balles arrivent

de plus en plus nombreuses et elles claquent contre les murs. Le soir cela fait

une drôle d'impression, d'autant plus que nous ne savons pas au juste si les balles

tombent près ou loin de nous. Quand il existe sur notre chemin des maisons nous

les longeons afin d'être mieux à l'abri et quand nous arrivons à des carrefours

de rues nous courons à toutes jambes pour rejoindre la ligne d'habitations.

Nous passons à côté du moulin de l'hôpital Saint- Jean, de la chapelle des

Pères récollets et nous arrivons ainsi au passage à niveau du chemin de fer

Thourout. La route est presqu'impraticable car elle a été défoncée en maints

endroits par les obus. Un projectile est tombé sur la chapelle des Révérends

Pères dont les débris obstruent la rue. Des maisons brûlent encore et le

crépitement du feu qui consume ce qui reste du bois s'ajoute à celui des

balles. Les vitres de toutes les habitations ont été brisées par le déplacement

d'air provoqué par l'éclatement des obus. A la barrière du chemin de fer nous

nous demandons anxieux si nous sommes encore loin des tranchées. Nous décidons

de poursuivre notre route. La nuit est très noire et les feux de salves

résonnent dans les ténèbres comme une longue traînée de poudre. Les Allemands ne

répondent que faiblement au tir prolongé des nôtres. Nous prenons un chemin, ou

plutôt un fossé, sur notre droite et nous atteignons enfin la grange où

gémissent les nombreux blessés de la journée. Nous en chargeons un sur notre

brancard et avec notre précieux fardeau, nous rentrons par le même chemin au

poste de secours. » Puis, ce fut

l'interminable stabilisation des fronts, cette espèce de consolidation des

foules mobilisées dans la souffrance et le risque quotidiens. Le « brancardier »

prend la physionomie qu'il gardera à jamais dans la galerie des héros. En face de la tranchée

allemande voulue et préparée s'est creusée la tranchée belge improvisée.

D'abord les premières tranchées, simples trous recouverts de paille ou de toile

de tente et, ensuite, les dédales de boyaux, les abris à triple couches de rondins, les cagnas en béton. Toute la Belgique

est là. Les paysans de tous les champs qui gardent au fond de l'âme l'image

nostalgique de tous les villages, la chanson de toutes les provinces, les

hommes de tous les métiers, de toutes les professions, de toutes les croyances,

de toutes les classes. C'est là que le brancardier de régiment va prendre sa

véritable figure. Le voyez-vous dans le labyrinthe des boyaux ? Il a

quitté le poste de secours, la compagnie de soutien et va faire sa tournée en

première ligne. Dans sa musette rebondie, s'entassent des pansements, des

garrots, les dernières lettres de la maison, ses cigarettes, un Rabelais ou un

Montaigne, à moins que ce ne soit un recueil de Verhaeren ou de Fernand Séverin.

Son costume est couleur de boue et se confond avec la terre glaise de la

tranchée. C'est un homme des tranchées comme tous ceux qui l'entourent et n'est-il

pas un vrai combattant à sa manière ? Combattant? il

l'est ! Son ennemi ? C'est la mort qui à chaque minute frappe ceux dont il a la

charge de protéger la vie. Et ce qui fait à la fois sa grandeur et sa misère, c'est

la disproportion terrible entre la force brutale de la mort et les moyens

fragiles dont il dispose contre elle. Il est là, dans le secteur de la

compagnie. Sa cagna, qui est à la fois son abri et sa salle de pansement, est à

côté du P. C. du Commandant. Non loin de lui, son médecin, camarade de son âge,

ou plus jeune, et qui, aux heures les plus tragiques, apporte la note fraîche

écho lointain des salles de garde, la note salutaire pour camoufler l'émotion

qui étreint... Dans mon souvenir, je confonds le médecin, le brancardier et

l'aumônier, ce sont trois âmes qui n'en font qu'une. Le 24 octobre 1914, Jean

Agache est désigné pour le 2e chasseurs à

pied et voici comment il relate cet événement : «Depuis longtemps déjà

nous avions demandé à partir au régiment. A Zwyndrecht

nous étions du nombre des quarante brancardiers qui avaient demandé un rôle un

peu plus actif et plus périlleux. A Alveringhem nous

avions failli partir et c'est notre tenue de lignard qui nous en avait

empêchés. Nous nous étions alors recommandés au docteur Gheis

afin de pouvoir partir à la première occasion. Le soir de notre retour de

Dixmude on nous communiqua que le docteur Gheis nous attendait

à la section d'hospitalisation de Forthem. Nous nous

y rendîmes aussitôt et nous y apprîmes notre désignation pour le 2e chasseurs. Le lendemain 25 octobre, la

colonne d'ambulance devant se rendre à Lampernisse nous

décidâmes de l'accompagner jusque là. Avant notre départ on nous remit une

feuille de route pour la 3e compagnie du IIIe bataillon du 2e chasseurs qui combattait à Dixmude. Le

temps était fort beau et nous avons fait la route à pied derrière les voitures

d'ambulance. La colonne s'étant arrêtée près du moulin de Lampernisse,

sur la route d'Oudecapelle, nous prîmes notre sac et nous

entrâmes dans un café près du moulin. Nous étions bien pauvres alors et pour

dîner nous avons mangé quelques sardines avec des biscuits militaires. Le dîner

terminé nous avons laissé nos sacs dans le café et nous nous sommes dirigés

vers le village de Lampernisse. Là, après bien des

recherches, nous avons enfin trouvé le logement de la musique où nous avons

passé la nuit sur un tas de pommes de terre. Le matin du 26 octobre,

lorsque nous avons enfin trouvé le poste de secours, de furieux combats se

livraient devant Dixmude. Les Allemands avaient passé l'Yser avec des forces

considérables et déjà le 24 octobre le 2e

chasseurs avait dû se porter à l'attaque pour reprendre une tranchée

perdue par les grenadiers. Ce fut très dur et nous y perdîmes beaucoup

d'officiers et de soldats. Au poste de secours nous fûmes bien accueillis par

le docteur Heindrickx et nous partîmes aussitôt.

William, Colson et moi à la recherche de blessés à

travers un terrain labouré par les obus. » Mais ce ne fut que le 2 7

octobre que Agache et son camarade William firent leur entrée à la compagnie : «

Le lendemain matin, écrit-il, quand nous nous sommes levés, le village était

rempli de soldats qui y étaient venus cantonner la veille au soir. Nous nous

sommes informés au sujet de notre bataillon et nous avons appris que sans

tarder il allait se rassembler dans la prairie en face de la grand’ place d'Oostkerke. Nous avons fait nos adieux au docteur Van

Beveren et nous nous sommes promenés dans les environs. Enfin voilà la 3/III. La

compagnie avait formé les faisceaux et son commandant le lieutenant Gallot[2] était

assis au milieu de ses hommes. Nous sommes allés, William et moi, lui présenter

nos feuilles de passage. Après nous avoir demandé quelques nouvelles, il nous a

renvoyé au sergent Vandevoguebroeck. » Du 31 octobre au 6

novembre on est au repos à Saint-Ricquiers et à Hoogstaede. Le 6 c'est le retour à Dixmude qui a été

ravagée par les obus et où les combats reprennent de plus belle. Nombreux sont

les blessés à évacuer et Jean Agache écrit: « A la tombée de la nuit nous

sommes partis avec les autres brancardiers à la recherche des blessés. En

passant près de la Minoterie qui était alors le poste du Major nous y avons

trouvé l'aumônier Beernaert qui s'est chargé de nous conduire jusqu'aux

tranchées de première ligne. Nous avons pris la route qui passe par l'hôpital

Saint-Jean, et après avoir traversé le passage à niveau nous sommes arrivés aux

tranchées de seconde ligne occupées par les Sénégalais. C'étaient des abris

creusés assez profondément dans le sol mais de peu de largeur. Impossible de

s'y coucher, il fallait s'y asseoir. On pouvait cependant y faire de la lumière

et cela nous a paru assez gai. Nous sommes passés derrière les tranchées puis

nous sommes partis en avant à travers un champ de betteraves. Il faisait très

calme, pas un coup de fusil. Arrivé à la haie nous avons trouvé un blessé

couché dans un petit fossé. Il appelait au secours, parait-il, depuis bien

longtemps. Quand nous avons voulu l'enlever il se plaignait tellement que nous

avons bien eu peur. Enfin on parvint à le mettre sur un brancard qui prit aussitôt

le chemin du poste de secours. Il restait encore huit brancardiers et

l'aumônier partis en avant. Au bout de cinq minutes celui-ci nous rejoignit en

disant qu'il n'y avait plus de blessés. Nous avons alors rejoint en grande hâte

le poste de secours, car nous n'étions guère à notre aise. Quand nous sommes

arrivés là le docteur nous a dit d'aller prendre deux blessés sur la route de Beerst. Nous sommes ainsi retournés à Dixmude conduits par Colson. Nous avons parcouru quatre ou cinq rues, tournant

tantôt à droite, tantôt à gauche, au milieu des maisons défoncées. Après avoir

traversé le canal d'Handzaeme, nous avons atteint les

dernières maisons de la ville. C'est là, dans un café, près d'un poste de fusiliers

marins, que nous avons trouvé nos deux blessés. Pour le retour nous avons

emprunté les mêmes rues mais cette fois, un peu plus lentement que pour venir. Que

c'est lourd un blessé ? Nous en avons essayé le transport de toutes les

façons ; à bras à quatre, à deux au moyen de bretelles, à quatre sur les

épaules ... Quand nous sommes arrivés

au poste de secours, nous n'en pouvions plus. Heureusement qu'il ne fallut plus

le quitter cette nuit-là. Le lendemain c'était

dimanche. Le matin nous avons enterré un mort arrivé la veille au poste de

secours. Puis nous nous sommes rendus dans un hangar où un aumônier français

célébrait la messe. On y avait apporté deux tables sur laquelle on avait placé

la nappe d'autel, le crucifix, les deux cierges et le petit missel. Au premier rang

de l'assistance des officiers français et quelques soldats, derrière les

quelques belges qui cantonnaient dans les environs. Je n'oublierai jamais cette

messe tellement elle fut bien dite. La voix du prêtre semblait si paternelle que

je crois que Notre Seigneur ne parlait pas autrement. » Après 2 jours de repos à Alveringhem le 2e chasseurs

réoccupe Oostkerke. Le 11 novembre la colonne d'ambulance

est endeuillée par la perte de l'abbé Charles Mathurin. Le brancardier Agache

écrit ce jour-là : « Le matin le bataillon se rassemble dans une prairie en face

de l'église d'Oostkerke. Nous, nous restons dans le café

où nous avons logé. Nous tuons le temps en jouant aux cartes. A 14 heures

arrivent Fernand Delair et frère Welvaert

brancardiers au 1er de ligne. Ils nous apprennent la mort de Charles

Mathurin survenue vers 10 heures. Il avait reçu un éclat d'obus à la tête, non loin

du hameau d'Oude-Bareel. Le

crâne ouvert, il avait été tué presque sur le coup. Nous avons été fort attristés

par cette pénible nouvelle. La veille déjà à Dixmude, trois brancardiers

avaient été blessés. Cette fois c'était un abbé du diocèse de Tournai du même cours

que nous. Mathurin était un très bon élève et un excellent garçon fort aimé de

ses disciples ; plus tard il aurait fait beaucoup de bien. Mais les desseins de

la Providence sont insondables. Je ne connaissais pas personnellement Charles

bien que je l'eusse vu à Bonne-Espérance. Ayant eu un épanchement de synovie

pendant les vacances, j'avais dû en rentrant au petit séminaire passer une

semaine à l'infirmerie. C'étaient Charles Mathurin et son ami Louis Meeremans qui y étaient alors infirmiers. Le soir le

bataillon alla occuper les tranchées de Stuyvekenskerke

mais comme il n'y avait plus de place au poste de secours de Lettenburg, les docteurs nous autorisèrent à rentrer au

cantonnement d'Oostkerke. Le lendemain matin de très

bonne heure nous allâmes occuper une forge près du poste de secours. Nous y fîmes

chauffer du café et griller quelques tranches de pain. Nous y étions bien

malheureux car nous ne savions où nous caser tant il y faisait sale. De plus

les obus et les shrapnels tombaient tout autour de celle-ci. Dans l'après-midi Welvaert vint nous dire qu'on allait enterrer Charles

Mathurin et à 15 heures, nous étions tous réunis au cimetière d'Oostkerke pour la triste cérémonie. Un aumônier était là en

surplis récitant les prières des morts et nous, les camarades du cher disparu,

nous nous étions groupés autour de lui. Nous étions sept : Léonard Tondreau, Fernand Delaire, Welvaert, Raoul Delmotte, Jean Lecellier,

William Mitschke et rnoi. Tout autour de la tombe se

tenaient des soldats la tête découverte. Charles était habillé en lignard avec une

capote d'artilleur. Nous l'avons enterré ainsi sans rien lui enlever pas même

les deux petits paquets de toile bleue qu'il portait en bandoulière. Après

avoir prié un instant sur sa tombe qu'un soldat refermait avec sa pelle

d'infanterie, nous sommes retournés au café pour lui façonner une petite croix

portant son nom et la date de sa mort. Nous fûmes aux tranchées

jusqu'au 16 novembre, puis au repos à Wulveringhem

date à laquelle nous repartîmes pour Oostkerke. Le 28

nous rentrions pour 4 jours à Alveringhern et, le

mardi 1er décembre, nous étions logés à Wildeman.

Le 2 c'était la Saint-Eloi et l’on a fait pas mal de bruit pendant la nuit.

Vers 2 heures du matin quelqu'un vint frapper à la porte de notre logement

disant qu'il fallait faire place pour des blessés. Nous crûmes que c'était la

continuation de la fête et ce n'est que le matin que nous connûmes la vérité.

Le village de Lampernisse occupé par des soldats français

ayant été bombardé il y avait eu là de nombreux tués et blessés. L'église

elle-même avait été atteinte. Une partie du toit en avait été enlevée et un des

piliers en se renversant avait tué 45 chasseurs alpins. Ce bombardement fit

grand bruit et, à partir de ce jour-là, les troupes ne logèrent plus dans les

églises. » Le jour même le régiment

reprend la garde aux tranchées de Stuyvekenskerke.

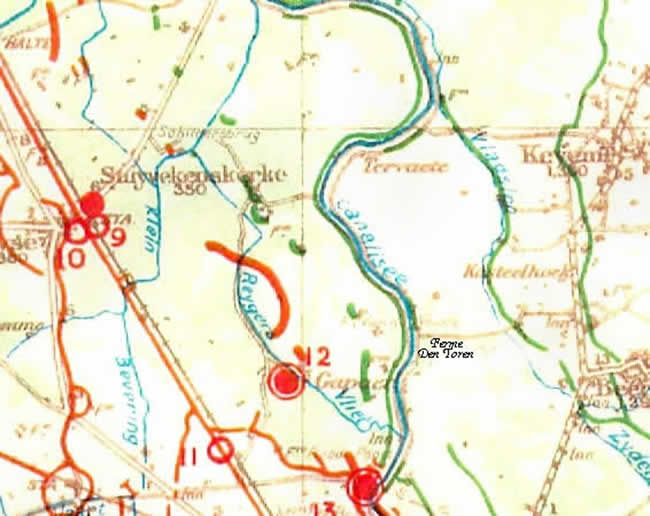

Vue sur la carte, le front allié à Oud-Stuyvekenskerke jusque la ferme « Den Toren », une distance de 850 mètres. Cette fois les

brancardiers doivent y accompagner les compagnies. Voici en quels termes Agache

note ses impressions de tranchée : « Nous entrons dans un boyau et nous

trouvons à l'extrémité de celui-ci un abri tout neuf construit par le génie.

Nous avons été très étonnés de voir que les tranchées étaient en réalité de

petites baraques en planches entourées et recouvertes de terre. Nous avions cru

trouver de longs fossés où l'on pouvait à peine s'asseoir tout comme ceux que

nous avions vus un soir devant Dixmude et qu'occupaient les Sénégalais. Nous fûmes aussi très

étonnés du calme qui y régnait. Nous nous sommes endormis sans tarder et le

lendemain nous étions debout de très bonne heure pour aller chercher les

vivres. Après le déjeuner, nous avons aménagé un peu notre abri. Comme il y

avait des courants d'air nous avons bouché les ouvertures avec de la paille et de

la terre. Il y faisait relativement

clair et l'on pouvait y lire et écrire sans difficulté. Les obus ennemis

passaient très haut au-dessus de nous ; ils étaient dirigés sur nos batteries d'artillerie.

William en a compté quatre-vingt quatre. Le soir le sergent Bovis

et le caporal Gociau sont venus s'installer avec

nous. Le sergent avait une lampe-pigeon : nous avons eu ainsi de la lumière

toute la nuit. La journée du lendemain s'est passée à jouer aux cartes. Quel

type curieux que ce Bovis ; débrouillard et forte

tête, pas élégant pour un sou, sachant cependant raconter pas mal d'histoires

et aimant beaucoup sa maman. » Après huit jours de repos,

le 2e chasseurs occupe du 12 au 14 décembre

les tranchées de Saint-Jacques-Capelle. Agache fait pour la première fois le

coup de feu: « Le 14, après le dîner, nous prenons un bon fusil et nous allons

avec le sergent Bovis dans la tranchée de tir. Nous y

faisons tous les deux, William et moi, le coup de feu. Il y avait à 500 mètres

devant nous des vaches laissées en liberté dans les prairies au delà de l'Yser.

Nous les avons visées mais nous les avons manquées. C'était tout naturel. J'ai

eu le plaisir cependant de constater, par le jet de terre qu'a soulevé la balle

en frappant le sol que je n'avais été qu'à quelques mètres du but. Le soir nous

étions relevés et nous avons emprunté un sentier à travers les prairies. Il

faisait un joli clair de lune. Si ce n'avait été la fatigue je me serais plu à

évoquer les histoires de brigands que j'avais lues étant enfant. Cette longue file

d'hommes le fusil à l'épaule se suivant en silence à la queue leu-leu au milieu

de ces prairies désertes. Ces rares fermes muettes et en ruines que nous

contournons tels des voleurs. Ces meules tronconiques sur lesquelles se

projettent nos silhouettes fantomatiques. Tout cela me faisait songer aux longues

caravanes qui, sous un ciel pareillement étoilé, se sont portées à la conquête

du désert. » Le 16, la ville de Loo où

les chasseurs sont au repos est violemment bombardée. La nuit de Noël se passe aux

tranchées. Après un repos de quelque durée à Ghivelde

et Bray-Dunes on retrouve Agache avec sa compagnie dans les tranchées en face

de Dixmude. A la date du 17 février il note dans son carnet de route : « Il y

avait là un poste de soldats commandé par un caporal blessé que j'ai soigné et

qui m'a paru bien brave. Il s'était amusé à agacer les Allemands avec un pain

coiffé d'un shako et, dans lequel, il avait placé une pipe. Un manche de brosse

retenait le tout en l'air et servait à balancer de droite à gauche, au-dessus

du parapet, cette tête de soldat improvisée. Puis ce fut un petit drapeau belge

que l'on agita au-dessus des tranchées et sur lequel les Allemands tirèrent

avec rage. » Et quelques jours plus

tard notre brave brancardier ajoute : « Le 25 février nous retournons, par un

beau clair de lune, aux tranchées de Dixmude. Nous y occupons cette fois

une cave encore intacte. Le lendemain, vers 10 heures, nous n'étions pas encore

sortis de notre trou et venions de terminer notre déjeuner au cacao lorsqu'un

soldat qui passait devant notre refuge nous dit qu'un brancardier venait d'être

frappé à mort tandis qu'il soignait un blessé. Nous ne voulons pas y croire

quand tout à coup on crie après Georges le porte-sac. Nous sortons aussitôt et

nous apprenons que c'est Raoul Delmotte qui est blessé. Lorsque nous sommes

arrivés il se trouvait dans la cave avec un bandage provisoire autour de la

tête. Nous l'avons remonté à l'extérieur. Le docteur lui a mis une compresse

sèche et une nouvelle bande autour de la tête. Nous l'avons alors transporté

dans l'abri du Commandant de la 2/III. Je suis resté seul pour le surveiller.

Il avait conservé pleine connaissance mais, ne sachant pas desserrer les dents,

il se faisait comprendre par signes. Dans ces gestes c'était toujours le Raoul

d'autrefois. Ainsi quand il avait besoin de quelque chose, il faisait, selon sa

coutume, claquer les doigts. Cette habitude lui était restée du collège. Quand

le docteur est venu le voir il l'a salué de la main, de ce geste un peu

protecteur qui lui était familier. Puis il a éprouvé le besoin de vomir. Il m'a

demandé de le mettre sur son côté gauche. Instinctivement il a tiré de sa poche

une feuille de papier qu'il a placée assez gauchement sur le bras pour ne pas

le salir en vomissant. Je l’ai pris par la main et il a serré fortement la

mienne pour me faire comprendre combien il était content de me savoir près de

lui. Je lui ai dit alors que j'allais bien prier pour lui et il m'a serré la

main plus fort encore. Tous les brancardiers, y

compris ceux du poste de secours d'Oude-Bareel, on veillé tour à tour le cher camarade. Nous avions demandé au

docteur si sa blessure était mortelle et celui-ci nous avait répondu qu'il ne

pouvait encore rien augurer. Il nous avait aussi dit qu'il n'était pas

impossible, dans le cas où il survivrait, qu'il puisse continuer ses études. Le

lendemain de la descente des tranchées nous nous sommes informés de l'état de

Raoul. II avait été transporté à la section d'hospitalisation de Forthem. La balle qui l'avait atteint au front était restée

à l'intérieur du crâne où elle s'était divisée en plusieurs morceaux. Son état

serait à présent désespéré. Les marins sont bien tristes, surtout M. Tilemans, qui, étant de La Louvière, connaissait Raoul d'avant

la guerre. Au point de vue de sa préparation à la mort Raoul est très bien à Forthem avec le Frère Balais et l'aumônier Boffaux. Toutes les heures l'un ou l'autre de nous va près

de lui pour réciter des invocations ou un bout d'office. L'aumônier a dit

plusieurs fois la messe dans la chambre du blessé et l'on nous a dit qu'il avait

même répondu avec les servants de messe. Notre aumônier de bataillon Beernaert

lui a fait visite. Raoul lui a demandé s'il allait mourir. L'aumônier ne lui a répondu

ni oui ni non, d'autant plus qu'il allait un peu mieux ce jour-là. Mais il lui

a dit : « Je suppose que vous êtes prêt et que vous n'avez pas peur de mourir.

» Non je n'ai pas peur, a répondu Raoul, et je suis prêt. Il lui arrivait de

souffrir atrocement de la tête et, dans ces moments, il voulut plus d'une fois

arracher le bandeau de pansage. Le Frère Balais lui rappelait alors que Notre

Seigneur avait été couronné d'épines et à cette pensée Raoul reprenait courage

et se calmait. » Tandis que son meilleur ami

se mourait, Jean Agache apprenait qu'un autre brancardier avec qui il était parti

à la guerre était mort de la fièvre typhoïde à Calais, le 27 février 1915.

C'était l'abbé Joseph Verriest du séminaire de

Tournai. Ce fut un mois plus tard que le IIIe Bataillon du 2e

Chasseurs fut endeuillé par 1a mort du brancardier Raoul Delmotte. Nous en

lisons la relation dans le journal de Jean Agache : « Le 13 mars, Sa Majesté la

Reine Elisabeth vint à Alveringhem visiter les

formations sanitaires. Elle passa à Forthem et entra

à l'hospitalisation. En traversant les salles, elle passa près du lit de Raoul

et s'y arrêta pour le voir et lui dire un mot. Le blessé était couché les yeux tournés

vers le mur. Quand on annonça la Reine, il demanda à la voir. Mais à cause de

sa blessure il ne pouvait bouger la tête et la Reine en se penchant même sur le

lit ne pouvait rencontrer ses yeux. Les brancardiers retirèrent alors le lit du

mur et Raoul vit Sa Majesté. Il avait conservé toute sa lucidité d'esprit et dit

: « Bonjour, Majesté. » Puis : « Quel grand honneur pour un simple brancardier

! » La Reine le félicita et l'encouragea par quelques bonnes paroles. C'est aux

tranchées, le soir même de cette auguste visite, que nous

apprîmes la mort du vaillant camarade. On était le 23 mars 1915. Il était mort

le matin ou plutôt il s'était éteint doucement alors que son état semblait s'améliorer.

L'enterrement eut lieu le lendemain. J'étais aux tranchées et ses autres amis

aussi. William Mitschke et Jean Lecellier

se trouvaient par hasard à Alveringhem. A 8 h. 30

l'abbé Nimal fit la levée du corps à l'hospice. Puis

le cortège se mit en marche. William était en tête portant la Croix. Derrière

suivait le corps porté par 6 brancardiers. Venaient ensuite le Lieutenant-Colonel Godissard

médecin divisionnaire, quelques aumôniers et brancardiers. A l'église la messe

fut célébrée par l'aumônier Boffaux de

l'hospitalisation assisté par Venant Daubin diacre et

Jean Lecellier sous-diacre. Raoul fut enterré par ses

frères d'armes à droite de l'église paroissiale. Quelques jours plus tard nous

plantâmes sur sa tombe une fort jolie croix surmontée de la couronne et des

rayons symboles de la gloire du Ciel. » Le 1er avril

l'aviateur Garros abat un aviatik allemand entre Forthem et Oudecapelle. La fête

de Pâques se passe aux tranchées. Le 23, c'est l'attaque des

Allemands par gaz asphyxiants à Steenstraat. Toute la

5e Division est alertée. Le lendemain le Commandant Seeldrayens est désigné pour commander le 1er

bataillon du 2e chasseurs et est remplacé à

la Compagnie Agache par le Commandant Dupuis. Le 9 mai, le 2e chasseurs qui est aux tranchées depuis plusieurs

jours n'est pas relevé. Il est chargé de construire une tête de pont en face de

Dixmude. Ce travail continue toute la nuit du 9 au 10. Les Allemands ayant remarqué

ces travaux bombardent violemment, cette nuit-là et les jours suivants toutes

les tranchées du secteur. Les pertes du régiment sont très élevées. Quatre officiers

sont tués à quelques jours d'intervalle : le Capitaine A. Van Egroo, le Commandant R. Borlée et

les sous-lieutenants E. Debaisieux et J. Pattheeuws. Un mois plus tard le même

régiment perdait son chef de corps le Lieutenant-Colonel

Rademakers, l'aumônier Charles Lehoucq

et le brancardier Wademant un bon camarade de Jean

Agache. Les deux derniers avaient été tués en se portant au secours de leur

Colonel. Le 2 août le 2e chasseurs était endeuillé à nouveau et Jean

Agache note à cette date : « Le 2 août 191 5, j'étais, en compagnie de Louis Dal,

dans un abri des tranchées de 3e ligne en arrière de Caeskerke lorsque le 1er sergent vint nous dire

de nous rendre aussitôt au poste de commandement du Colonel. Celui-ci vient, paraît-il,

d'être tué par un obus et nous pourrons peut-être y rendre quelque service. Nous quittons notre abri

au plus vite. La nouvelle n'est que trop vraie. Devant l'abri servant de poste

de combat nous y voyons le Colonel étendu ainsi qu'un soldat. Un peu plus loin

se trouve un blessé dont nous pansons les multiples blessures. Cela fait, je

suis revenu près du Colonel qui était affreusement mutilé. J'ai aidé à le

mettre à l'abri, en attendant qu'il fut évacué. C'était le Lieutenant-colonel

Charles Blyckaerts[3] qui était

arrivé chez nous du 6e de ligne il y avait quelques mois. A côté de lui se

trouvait, mort également, un jeune caporal qu'on appelait le petit Bastin et qui était secrétaire. Tous deux avaient une jambe

enlevée. Nous avons retrouvé la jambe du Colonel mais pas celle de Bastin. » Le 1er

septembre le régiment est au repos à La Panne d'où il va travailler

journellement à Nieuport. Le dimanche 5, écrit Agache, à la messe militaire de 11 heures, en la chapelle des

R. Pères Oblats, le R. P. Hénusse clôture la retraite

des brancardiers. Paul Cambier

qui a été ordonné prêtre à Boulogne par Mgr l'évêque d'Arras, dit sa première

messe. Le Roi et la Reine sont là agenouillés parmi les fidèles. Le prédicateur

s'inspirant de la cérémonie parla du prêtre. Pendant le sermon, le Roi se

tourna comme le public du côté de la chaire de vérité et écouta très attentivement

l'éminent Jésuite. II fit même plusieurs fois des .signes d'approbation,

notamment lorsque le Père Hénusse parla de notre

grand cardinal Mercier. Le prédicateur fit aussi l'éloge du Roi et dit que le

peuple belge avait resserré plus que jamais les liens qui l'attachaient à sa

chère Dynastie.

Son Eminence le cardinal Mercier. Hier nous avons fêté Louis

Dal, mon confrère de la 3/III, qui part, le 8 courant,

pour la Colonie. Celui-ci, qui s'est engagé le 4 août comme volontaire de

guerre aux grenadiers, est un ancien étudiant en philosophie de

Bonne-Espérance. II devait entrer au noviciat des Pères Blancs du Cardinal

Lavigerie lorsque la guerre a éclaté. Il a été remplacé à la compagnie par

Louis Levallois originaire de Binche. A cette petite fête de famille à laquelle

assistait M. le Vicaire Lamy aumônier des brancardiers, Edgard Durieux a rempli

les fonctions d'échanson. Nous nous sommes très bien amusés. » Quelques jours plus tard

Agache avait la joie de rencontrer un officier de son village natal avec

lequel, sans aucun doute, il parla longuement de son cher Templeuve et de sa

famille à laquelle il était si filialement attaché. Voici en quels termes il

note cette rencontre : « Dans une des premières lettres reçues de la maison, Père

m'avait dit que je rencontrerais probablement à l'armée un Templeuvois

officier depuis longtemps, le capitaine Six. J'avais oublié depuis longtemps ce

renseignement lorsqu'un beau jour je rencontrai Marcel Fagot qui logeait sans

que je le susse dans la même villa que moi. Il m'apprit qu'il avait à son

bataillon un commandant de mon village nommé Six. Dès le même jour je me

présentai à son logement mais il était absent. Le lendemain vers dix heures

j'allai au café où il prenait ses repas. En y entrant je croisai deux

officiers. C'est peut-être un des deux, me dis-je. J’entrai et je demandai au

patron si le commandant Six était là. Il sort à l'instant, me répondit-il.

Cette fois il ne m'échappera plus. Je sortis précipitamment et je l'abordai franchement

: « Je vous demande pardon, mon Commandant, mais si j'ose vous accoster ainsi

c'est que je suis comme vous de Templeuve. Je suis Jean Agache. » Il

m'accueillit fort aimablement et me donna rendez-vous pour le lendemain. J'ai

ainsi passé deux après-midi entières avec le commandant Six. Comme le 6e

de ligne devait partir aux tranchées, le commandant Six me fit ses adieux et me

remit sa photographie. Mais avant de nous séparer, il me conduisit au café «

ln de Klok » où je me trouvai attablé avec des majors et des

commandants. Je serai toujours reconnaissant envers le commandant Six de

n'avoir pas rougi de me conduire dans ce milieu d'officiers. Je le remercie

également de m'avoir invité à souper avec lui au mess. Les égards qu'il a eu pour moi, simple jass de seconde classe, m'ont

profondément touché. »

Papa Merx en présence du général Six Le 25 septembre le 2e

chasseurs donna une soirée à La Panne au profit de la Croix-Rouge. Le 6e

de ligne auquel j'appartenais était également en repos à cette date, je m'en

rappelle parfaitement. Au programme: « Maladie de Cœur », comédie en un acte de

Paul Brohée et « Pan'Repos

», revue en un acte et un prologue du même auteur. Les principaux organisateurs

de cette fête, qui eut un succès sans pareil, furent : P. Brohée

et les Sous-lieutenants Lambert et Jacques y prêtèrent leur concours : Mlle de Clery, le lieutenant Poignard, le sous-lieutenant Lambert,

MM. G. Dupuis de la Gaîté Lyrique de Paris, Em. Hanlet, du Théâtre royal de Liège, Léo Jacques,

compositeur. Gilbert Goorissen des Concerts de Paris.

Albert Demoustier, baryton d'opéra, Louis Boland, chansonnier montois, Victor Thibaut, Briatte, P. Ghobert, Constant Moreau, Geneneffe,

A. Veys, et la musique du régiment sous la direction de

son chef M. Defer. Jean Agache note que cette

représentation très applaudie le divertit fort. Le 19 octobre, la 3/III du 2e chasseurs qui est alors commandée par le

commandant Dupuis et qui compte à son effectif les lieutenants Lambert et Van

der Elst monte pour la première fois aux tranchées du secteur de Ramscapelle. «

Contrairement à l'habitude, écrit Agache, les 3 pelotons de la compagnie sont

séparés et, mieux que cela, les pelotons sont eux-mêmes divisés. Le 1er

peloton est près du poste de secours, à la ferme Wolvernest.

Le 3e peloton est en partie à Rodesterke et

en partie le long du Beverdijk. Le 2e est

en avant sur la droite du 1er peloton. William est avec le 2e

peloton au poste avancé. Quant à moi je suis à Rodesterke

avec Louis Levallois. La ligne de tranchées que nous occupons forme avec la

ferme derrière nous, un point d'appui. De cette grosse ferme dont la cour est

entièrement envahie par les eaux, l'habitation est complètement détruite et des

granges il ne reste que les pignons en ruines. Je me plais assez bien à ce

poste où les abris sont à sec. Le matin avant le lever du brouillard, on peut

même y faire du feu. Le paysage lui-même n'est pas sans intérêt. Nous avons

cherché à identifier les fermes voisines au moyen de la carte au 1/40.000. Mais

nous n'avons pu découvrir la ferme Violette dont on nous a tant parlé. Le soir de la relève, j'étais arrivé un

peu en retard à Rodesterke par suite d'un petit

détour que j'avais fait en suivant le peloton qui se rendait à la tête de pont.

Quand nous arrivâmes à notre tranchée, Louis Levallois et moi, la sentinelle

nous dit qu'on réclamait nos services. L'aumônier venait de partir

précipitamment avec un brancard au poste de secours d'où on réclamait des brancardiers.

Nous nous rendîmes immédiatement au poste de secours où la consternation se lisait

sur tous les visages. La nouvelle qu'on nous communiqua à voix basse était

grave : Le docteur Maurice Tellier[4] avait

reçu une balle dans le foie. On venait de l'évacuer. Notre peine fut grande car

nous l'estimions beaucoup. De retour dans notre abri, notre première besogne

fut de réciter le chapelet pour le cher blessé. Le lendemain, à l'ambulance «

Océan » à La Panne, le jeune praticien rendait chrétiennement son âme à Dieu

après avoir communié avec beaucoup de ferveur. »

La chapelle de l'ambulance l'Océan La fête de la Toussaint se passa aux

tranchées. « Quelle triste fête, écrit Agache. Nous avons eu une messe basse au

poste de l'Oost-Landen. Il pleuvait, mais nous ne

nous doutions tout de même pas que nous allions passer une nuit aussi pénible.

Nous avions espérer que le vent finirait par s'élever comme cela arrive

fréquemment à la côte et que le pluie cesserait. Les

gouttes d'eau tombent dans l'abri d'abord une à une, puis elles sont si

nombreuses qu'on ne sait plus les compter. Bientôt les couvertures et les

imperméables sont complètement mouillés. Nous avons poussé un soupir de

soulagement lorsque le jour s'est levé. Il pleuvait un peu moins fort et nous

nous sommes blottis transis dans un coin de l'abri. Vers 8 heures nous avons

quitté notre coin pour aller chercher un refuge dans la ferme. William est allé

d'un autre côté. Louis Levallois, le sergent Boris et moi nous avons parcouru

rapidement la ferme. Comme toutes celles des environs « Oost-Landen

» est en ruines et en partie inondée. Nous en avons pris quelques photographies.

» Le 24 novembre, l'état de santé de Jean

Agache est très précaire. Son affaiblissement est tel qu'il ne sait même plus

se tenir debout une demi-heure. Ses camarades Mitschke

et Levallois le conduisent après bien des difficultés, car il ne veut pas se

laisser évacuer, à l'ambulance. Quatre jours plus tard le train sanitaire

l'emportait vers Saint-Brieux où le 1er

décembre, il était hébergé à l'hôpital temporaire n° VII. Le séjour à l'arrière

lui pèse terriblement et il a hâte de rentrer au front. De Saint-Brieuc il

écrit successivement à son ami Mitschke : Le 1er

décembre : « Je suis (à l'hôpital) depuis deux heures et l'impression est

mauvaise. Cela sent le vieux bâtiment, le pensionnat, la caserne, bref nous

sommes dans un lycée transformé en hôpital. » Le 8 décembre: « Je vais lui parler un

peu à l'aumônier belge de l'apostolat à l'hôpital. Il y a tant à faire ici. » Le 10 : « Pas encore de nouvelles et

voilà huit jours que je t'ai écrit. C'est désespérant. Je suis parfois mal disposé,

découragé. Je voudrais me trouver près de mère. » Et enfin le 17 : « Réjouis-toi. Je

partirai demain pour Rennes où je dois repasser une visite. » Le lendemain, Jean Agache était, en

effet, dirigé sur l'hôpital de Rennes où il eut la joie de retrouver un camarade

du séminaire l'abbé Elie Callez. Le 23, il quittait Châteaugiron pour le camp

d'Auvours où il est chaleureusement accueilli par

deux autres camarades d'étude les abbés Raphaël Suya

et René Thirion. Malgré cet accueil c'est le cœur

débordant de joie qu'il annonce le 31 à ses compagnons du front son départ le

soir même pour Fécamps où il doit être rééquipé pour

rejoindre l'Yser. Quelques jours plus tard il arrive enfin à La Panne où les

brancardiers Louis Levallois, Maurice Braquenier,

Alphonse Nimal, Paul Cambier,

William Mitschke et d'autres fêtent son retour. Grâce

à l'amabilité du médecin du régiment il reprend sa place à la 3/III où il avait

été momentanément remplacé par l'abbé Joseph Derasse

de Tournai. Et ce jour-là il écrit dans son journal de campagne : « A mon

retour à la compagnie, j'ai pu y constater les changements que m'avait signalés

dans ses lettres le camarade William. Le commandant Dupuis qui se trouvait à la

tête de la 3/III au moment de mon départ a été évacué pour la deuxième fois. Il

a été remplacé pour le lieutenant Garnir, un vaillant[5] de la

compagnie du commandant Tasnier. Le lieutenant

Lambert a été évacué et le 1er peloton est commandé par le

lieutenant Libert venu du 1er de ligne. A

la tête du 2e peloton se trouve l'adjudant Vouez en remplacement du lieutenant

Van der Elst attaché à l'Etat-Major du régiment en

qualité d'officier grenadier. A la tête du 3e peloton se trouve le

lieutenant Lebeau, d'une grande amabilité.

Le capitaine Alfred Garnir. Le sergent Meersman

fait partie de ce peloton. C'est un gradé distingué avec qui les brancardiers

entretiennent d'excellents rapports. Le corps médical a, lui aussi, subi un

complet remaniement. Le docteur Delaet a été affecté

à la colonne d'ambulance où il est chef de service. Florent Delore

qui était au front depuis le début a été envoyé à l'arrière pour y prendre la

place d'un médecin qui n'a pas encore vu les tranchées. Sont arrivés d'un

hôpital du midi les docteurs Goossens et Philippart deux

excellents catholiques que notre aumônier, l'abbé Beernaert a été heureux de

retrouver. Louis Levallois a été heureux de passer à ma place aux mitrailleurs.

Dans sa joie il nous a promis un petit régal. Il a, en effet, été faire le tour

de toutes les boutiques et nous a rapporté de quoi préparer un excellent

goûter. J’oublie de dire que nous avons un nouveau lieutenant-colonel, bon

catholique, très ponctuel et très exigeant en service. » Et le lendemain aux tranchées Agache

complète ses impressions : « De retour aux tranchées, disons plutôt aux

avant-postes, je tiens à dire un mot des changements qui s'y sont produits

depuis mon évacuation. La ferme Rodesterke que j'ai

connue assez bien conservée est aujourd'hui entièrement démolie. Un jour que la

compagnie était aux avant-postes les boches y ont déversé 200 obus qui ont mit

la ferme sens dessus-dessous. Aujourd'hui ils ont bombardé les tranchées. Au

poste avancé du Beverdyck un obus de 7,7 c. a

traversé le parapet sans exploser. Dans une autre tranchée un obus a éclaté à

l'entrée d'un abri sans blesser les hommes qui s'y trouvaient. Chez nous un

projectile de 105 est tombé sur le parapet blessant légèrement le soldat Vlieghe que j'ai dû évacuer. On a retrouvé dans un abri

défoncé deux casques littéralement écrasés. Les bords de l'un d'eux qui

s'étaient rejoints serraient comme un étau un demi-pain. Le lieutenant Garnir

est venu aussitôt se rendre compte des dégâts et il est monté sur le parapet

pour examiner le trou d'obus. Il revenait d'avoir été à la chasse en avant des

premières lignes d'où il rapportait, selon son habitude, plusieurs lièvres. Il

est d'une franchise qui devient de l'imprudence. C'est ainsi que lorsqu'on

bombarda Rodesterke il accourut pour photographier

les obus de tout près. Une autre fois profitant du brouillard, qui pouvait se

dissiper à tout instant, il est allé à la chasse en avant de nos postes d'écoute.

Certainement un jour ou l'autre il y restera. Mais c'est quand même plaisir de

le voir revenir du homan' s land le sac au dos et le

fusil de chasse à l'épaule. Il n'est pas fier au moins celui-là. Il est bien de

l'école de Tasnier. » Dans les premier jours de l'année 1916,

le 2e Chasseurs passe du secteur de Dixmude dans celui beaucoup moins

mouvementé, et dès lors moins absorbant, de Ramscapelle. Jean Agache met à

profit cette accalmie dans sa vie de combattant et fonde le journal mensuel « Tout

Templeuve Guerrier ». Le but et l'existence de ce journal du

front nous ne pouvons mieux les définir qu'en publiant l'hommage de reconnaissance

rendu par ce périodique à son fondateur dans les N° 23-24 de novembre et

décembre 1918 : « Ce brave parmi les braves, ce modeste

parmi les modestes, s'était fait notre meilleur ami à tous ; sa disparition

inattendue cause parmi nous un vide que personne ne comblera jamais. Il était

pour ainsi dire au milieu de nous, le symbole, l'âme du petit Pays ! Il

nous avait prodigué tant de témoignages de son dévouement et de son amitié, de

son intelligence et de sa généreuse et inépuisable bonté ; il se dépensait avec

tant de désintéressement pour chacun de nous, pour la vie et le succès de cette

petite feuille aimée compromise si souvent par tant d'imprévus d'ordre

militaire, pécuniaire et autres ; il s'était tant ingénié à la rendre

intéressante, pleine de nouvelles inédites, toute parfumée des parfums du

terroir et de l'esprit de chez nous, que nous nous étions habitués à incarner

en lui l'image de nos familles lointaines, de nos amis restés là-bas, de notre

beau village, enfin !... » La cruelle nouvelle de sa mort nous

jeta dans le désarroi le plus complet ; notre ami Jean – car il ne voulait pas

que nous l'appelions autrement – notre ami Jean disparu, il nous semblait tout

naturel que le petit journal qui lui devait la vie mourût avec lui... Et si

nous nous sommes décidés à le faire revivre, c'est d'abord pour rendre un

hommage public de gratitude et d'affectueux et respectueux souvenir à son à

jamais regretté fondateur, et ensuite pour achever de terminer son œuvre et

continuer en son nom et en suivant le sillon qu'il nous a lui-même si noblement

tracé, à faire de notre feuille mensuelle un trait d'union, un rendez-vous, entre

notre cher village où, malgré notre vif désir nous ne sommes pas encore

revenus, et nous-mêmes les poilus de la grande guerre, que la Patrie retient

encore sous les armes. » Nous publions aujourd'hui le numéro de

novembre dont notre héros modeste avait déjà assuré la publication quelques

jours avant sa glorieuse mort et le numéro de décembre ; nous reproduisons en

entier son bel article, simple et grand comme lui, sur la Toussaint. A la liste

des noms aimés et regrettés dont il nous demande de nous souvenir pieusement et

respectueusement, à l'occasion de la fête des morts, tous, nous aurons à cœur d'ajouter,

en caractères ineffaçables, le sien ». Le 12 mars 1916 était tué à Ramscapelle

M. l'abbé Spiloes, né le 29 mars 1888, à Malines,

aumônier au 3e Régiment de chasseurs à pied. Disons en passant que

ce digne prêtre engagé comme volontaire en 1914 était de ceux dont la bravoure

et l'abnégation furent du pain quotidien. Décorés des Croix de Chevalier des Ordres

de Léopold et de la Couronne, ainsi que de la Croix de guerre, l'aumônier Spiloes était au front depuis septembre 1914. Constamment

sur la brèche, notamment dans le secteur si dangereux de Dixmude, il fut

mortellement blessé dans les tranchées de Ramscapelle par un éclat d'obus qui

lui déchira les entrailles. Jean Agache écrit le jour de ses

funérailles : « La veille de la réunion des brancardiers à Adinkerke pour une récollection

ordonnée par l'aumônier en chef Mgr Marinis, un

aumônier nous avait demandé de bien vouloir servir la messe d'enterrement de

l'aumônier Spiloes du 3e Chasseurs. Le

lendemain, à l'heure prescrite, j'étais à la porte de l'église attendant

l'heure de la cérémonie funèbre. Il n'y avait personne encore dans le temple et

je me demandais, ainsi que mon camarade, où le monde pouvait bien se trouver.

Sur ces entrefaites arriva le Général accompagné du commandant A. E. M. Hans.

Le commandant de la Division me demanda si on allait en premier lieu à l'église

ou au cimetière. Je lui répondis que je ne le savais pas mais que je pouvais

m'en informer. Il n'y avait guère de monde, une partie s'étant rendue à la

morgue. Peu après arriva Mgr Marinis en soutane violette

conduisant le corps à l'église. Il dit lui-même la messe avec une piété qui m'édifia

beaucoup. Comme j'étais acolyte, j'eus l'occasion d'examiner le célébrant à mon

aise. Il doit approcher de la quarantaine. Le Général fut recueilli pendant la

messe, je dirai même qu'il fut pieux. » Quelques jours après ce nouveau deuil

Jean Agache complète son carnet de route par ces lignes : « Un nouveau

Commandant est arrivé à la compagnie. Nous ne savons pas trop qu'en penser. On

en dit beaucoup de bien. C'est le frère du commandant de la 2e

Compagnie. On en parle dans le livre « Sur l'Yser » de Pierre Nothomb. Nous en avons copié ce passage : « Le

premier acte du drame de Dixmude allait finir sur un épisode héroïque. Dans la

nuit du 21 au 22 octobre, à peine minuit sonné, une colonne allemande

surgissait tout à coup de l'ombre se jetant brutalement sur le point faible de la

route de Beerst où le 12e de Ligne a cédé

le 20 octobre. Débordés les fusiliers marins qui l'occupent reculeront

momentanément. A côté d'eux une compagnie du 11, celle du lieutenant Gervais Verhamme, parvenant à s'accrocher à sa ligne, refusera de

lâcher pied. Bien qu'« en l'air » et prise

d'enfilade, elle voudra mourir à son poste. « Je n'ai pas reçu l'ordre de reculer »,

criera le lieutenant Verhamme. Et du premier au

dernier, lui et ses hommes, sont massacrés ou blessés, faits prisonniers avant

qu'un brillant retour offensif des marins n'ait rétabli avec un grand cri de

victoire le front percé. » Lors de la présentation de la compagnie

au Commandant, nous étions absents. Nous avons alors cru convenable de nous

présenter en particulier. La chose nous fut facilitée par le lieutenant Lebeau

qui nous annonça. Le Commandant nous accueillit avec le meilleur sourire mais

pour tout discours il se contenta de nous dire que nous faisions partie de la «

cheville ouvrière de la compagnie ». Le 10 avril 1916, les Allemands

exécutent une attaque sur les tranchées de Rykenhoek en avant de la gare de

Ramscapelle. Notre héros l'a ainsi racontée : « Nous étions au chemin de fer,

entre Pervyse et Ramscapelle, dans notre abri habituel lorsque vers 2 heures du

matin on nous éveilla à grands cris. Ce furent successivement l'adjudant Vouez

un sergent, puis le commandant lui-même qui se présentèrent à la porte de notre

cagna. L'adjudant nous avait dit d'un air grave : « Venez vite, le poste de

Rykenhoek est pris. » Le plus rapidement que nous avions pu, nous avions mis

nos bottines, notre capote et en deux secondes nous étions équipés. On

bombardait très fort dans la direction du poste d'écoute. Nous montâmes sur la

baquette de tir pour mieux voir. Les Allemands répondaient faiblement et il n'y

avait pour ainsi dire que nos batteries qui parlaient. Nous avions plaisir à

regarder les éclatements de nos obus, tandis que les fusées reflétaient leur

lumière vacillante dans les inondations. C'était un vrai feu d'artifice. Aucune

compagnie de renfort n'était arrivée au chemin de fer, ce qui prouvait que la

situation n'était pas fort grave. Tous les hommes étaient sortis de leurs abris

et occupaient les tranchées de tir. Le 1er sergent Bovis était très affairé et à tout moment il se rendait au

P. C. du commandant d'où il sortait avec un tas de nouvelles qu'il nous

distribuait confidentiellement, d'un air mystérieux. Le jour se leva et

l'attaque peu à peu se calma. Le lieutenant Lebeau était au Beverdyck

avec les travailleurs et il lui avait été défendu de le quitter. Vers 5 heures

l'alerte était terminée. Ce n'est qu'alors que nous avons appris que notre

poste d'écoute, momentanément enlevé par l'ennemi, avait été repris par le

lieutenant Poignard aidé du lieutenant Mary et de ses bombardiers. Le sergent

Toussaint, chef de poste, blessé au cours de l'action, avait été fait

prisonnier par les Allemands. » Le 18 mai, le IIIe bataillon organise

une fête intime à Adinkerke. L'aumônier du bataillon, le sous-lieutenant Van

der Elst, officier grenadier, le poète Paul Brohée, le

brancardier Keymelen et le sergent Hanlet en furent les principaux organisateurs. Le 23, le bataillon remonte aux

tranchées de Ramscapelle et en est relevé deux jours après. Et Jean Agache note

: « Au chemin de fer nous avons été remplacés par les brancardiers Léonce Delaunoy et Paul Nackart de Blandain. Après

trois semaines de repos à La Panne et Rousbrugge, le

2e Chasseurs à pied prend, le 15 juin, la garde du secteur de

Boesinghe. Le 7 août, Agache occupe le poste de

secours avancé à gauche de « Het Sas » et il écrit

dans son journal : « D'après les ordres du docteur Dupont un brancardier par

compagnie est détaché près du médecin qui est de service 2 jours aux avancées

et 2 jours en deuxième ligne. Je me suis trouvé à mon tour auprès du docteur Philippart et j'eus ainsi l'avantage de vivre quelques

événements intéressants. C'était le midi du premier jour, je ne sais plus au

juste. Je me trouvais dans l'abri enveloppé dans ma capote. Les bombes commençaient

à pleuvoir mais je n'avais guère l'envie de me lever. Cependant comme presque

tout le monde était dehors je m'étais enfin décidé à sortir avec le caporal brancardier

Oscar Veckens. L'air était rempli de brouillard, les

Allemands étaient extraordinairement calmes et ne lançaient pas une fusée. Les

bombes arrivant moins nombreuses je rentrai avec Oscar dans l'abri. Mais voilà

que Camille Estienne vient nous dire d'en sortir déclarant qu'il n'est pas

prudent de rester à l'intérieur. Nous hésitions, lorsque nous entendîmes crier à

une centaine de mètres de nous et vîmes accourir dans notre direction des

soldats en désordre. Ils criaient : « Les boches sont là ! Ils nous ont capturé

une mitrailleuse. » Les gradés sont alors arrivés et on a pu refouler un peu

les hommes qui appartenaient à la compagnie de réhabilitation de garde dans une

des tranchées des A., c'est-à-dire de la première ligne. Pendant ce temps

Oscar avait pris son fusil et était allé s'installer au parapet. Moi j'étais

resté au poste de secours pour voir ce qui allait se passer. Le docteur était

un peu plus loin. Après un quart d'heure, le calme étant rétabli, je suis parti

avec le brancardier Laers remplaçant notre aumônier

malade pour chercher les tués. Camille Estienne et Aloïs Van Hoof suivaient avec un second brancard. Devant nous,

marchaient deux gradés, baïonnette au canon, pour le cas où il y aurait encore

eu des boches dans les tranchées. Nous nous sommes arrêtés à l'abri du

lieutenant de la compagnie de réhabilitation. Les cadavres étaient tout près de

là. Quand on les a chargés sur le brancard on s'est aperçu, dans la demi-obscurité,

qu'ils avaient plusieurs grenades liées autour du corps. Ce furent les

brancardiers qui les enlevèrent, personne ne voulant y toucher. Nous avons déposé

les corps près de notre abri en attendant les premières lueurs du jour, afin de

pouvoir les débarrasser des objets qu'ils avaient sur eux et en établir

l'inventaire. Au lever du jour, je suis parti avec un des cadavres allemands

aidés par deux soldats atteints de surdité à la suite de l'explosion d'une

bombe. En plus de ces deux morts, les Allemands qui avaient fait irruption dans

nos tranchées ont dû avoir de nombreux blessés qu'ils ont emportés. Le parapet

de la tranchée était encore le lendemain rouge de sang. Dans le courant de la

journée nous avons eu également un fou furieux qu'on a eu toutes les peines du

monde à évacuer. » Le 26 décembre, le 5e

chasseurs à pied est reconstitué sous les ordres du Colonel Tybergin et Agache passe à la 3e compagnie du

nouveau régiment. De février en mai 1917

cette unité défend le secteur de Loo. Puis il passe successivement dans ceux de

Noordschoote, Dixmude, Merckem et Nieuport. Jean Agache continue à accomplir ses

fonctions de brancardier avec un courage, une abnégation et un esprit de

camaraderie qui font honneur à sa nouvelle compagnie. Jamais il n'a été plus

heureux parmi ses soldats. De ces deux années de tranchées il nous a laissé une

collection de lettres qui sont comme le testament authentique dans lequel il

laisse à ses camarades et aux siens les plus belles fleurs de sa pensée et de

ses sentiments. En voici quelques extraits. – Fin

août 1917 : « Je ne vous parle jamais de blessés parce que voilà bien longtemps

que nous sommes en réserve et cela nous ennuie beaucoup ; moi en particulier je

ne vous cache pas que je souhaite l'offensive ardemment... Quant aux histoires de

guerre, elles diffèrent d'un bonhomme à l'autre. Certains ont toujours tout vu,

et d'autres jamais rien. Quant à moi, je ne vous dirai pas grand chose. Je suis

entré dans une compagnie d'infanterie pendant les batailles de l'Yser et jamais

nous n'avons eu l'occasion de faire ce qui s'appelle réellement une offensive. Je

ne connais donc pas la guerre d'offensive, mais simplement celle de défensive.

Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas perdu beaucoup d'hommes ; les statistiques

sont d'ailleurs très éloquentes à ce sujet. Remarquez cependant que le bien que