Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Le Père de Groote, l'aumônier au

corset d'acier[1] Le Père de Groote est né à Dixmude le 24 avril 1863. Elève au collège Sainte Barbe à Gand, dès la classe de septième, il entre en 1881 dans la compagnie de Jésus au noviciat de Tronchiennes. Ordonné prêtre le 8 septembre 1896, il sollicite la faveur d'être envoyé dans les pays de mission mais les médecins ne le trouvèrent pas apte à s'expatrier. De 1898 à 1906, il met toutes son énergie à faire vivre au profil des ouvriers la maison de retraites N.D du travail de Xhovémont. Ce travail est exigeant. En 1906, à bout de force, il doit prendre un congé prolongé à Arlon avant de reprendre, ses activités sacerdotales dans la ville de Charleroi. Il faut croire que le Père de Groote avait bien profité de son repos car il va faire preuve d'une activité impressionnante au profil de ses nouvelles ouailles.. Tout en s'occupant du patronage, il crée, au home Saint-Vincent, un cercle "les midinettes" qui accueille tous les midi 80 jeunes ouvrières. Leurs frères ne sont pas oubliés puisqu' il organise et anime des réunions hebdomadaires et des séances récréatives au sein de la sodalité des ouvriers. Et comme si cela ne suffisait pas, on le trouve dans les rangs des premiers organisateurs des pèlerinages belges à Lourdes. La liste n'est cependant pas encore close: le Père de Groote ne pouvait évidemment oublier ses origines : pour les ouvriers flamands qui travaillaient dans le pays noir, chaque année, il prêchait dans leur langue maternelle une retraite de préparation pascale. Enfin, et comme pour couronner le tout, en 1909, il réussit à trouver le temps d'étendre son action aux Chasseurs de la garnison de Charleroi. Il établit pour eux une messe militaire avec prédication française et flamande et en mars de la même année, il parvient à ouvrir, rue Gilleaux , dans une propriété mise à sa disposition, le Cercle militaire Saint Henri. Trois fois la semaine, les soldats du 1er régiment des chasseurs à pied peuvent s'y réunir. Ils y trouvent livres, journaux, jeux, consommations à prix réduits...et surtout l'amitié d'un homme qui les aime et qui va même jusqu'à les accompagner au camp lors de leur période d'entraînement et cela à titre bénévole, car le Père de Groote n'est pas encore officiellement leur aumônier! Le Père de Groote, on le voit, avait trouvé une véritable terre de mission en la jeunesse ouvrière qu'il comprenait et savait aider efficacement. Quant la guerre éclate, Henri de Groote a déjà trouvé depuis plusieurs années comment mettre ses talents au service de sa vocation : soutenir, encourager la jeunesse, c'était ce qu'il faisait de mieux et c'était ça qui le faisait vivre! Les premiers mois de la guerre On comprend donc qu'en août 14, il n’ait pas hésité un instant à se joindre aux chasseurs en route pour Liège. Le Père de Groote n'est malheureusement plus un jeune homme, il est âgé de 51 ans! On réquisitionne pour lui un gros cheval blanc, si imposant qu'il est très reconnaissable de très loin ! Fox, ainsi s'appelle ce cheval va devenir le compagnon de légende du Père de Groote ! Dans la nuit du 5 au 6 août 14, le régiment reçoit le baptême du feu au Sart-Tilman. Le Père de Groote erre toute la nuit, s'exposant mille fois à la mort, soignant et réconfortant les blessés, stimulant le courage des hommes qui, tous le connaissent. Quand le jour se lève sur le champ de bataille, les corps des officiers tués sont alignés côte à côte. Ce sont ses amis très chers: Fleuracker, Henseval, Vergeynst, Dufrasne, Sohier... C'est Henry de Groote qui a voulu rassembler une dernière fois ses camarades! A la tristesse va se mêler bientôt l'effroi. Comme, dans la recherche des blessés ou décédés, il se penchait sur le corps d'un officier allemand, celui-ci se redresse, saisit son revolver et tire sur lui. Le Père s'en tire miraculeusement indemne !

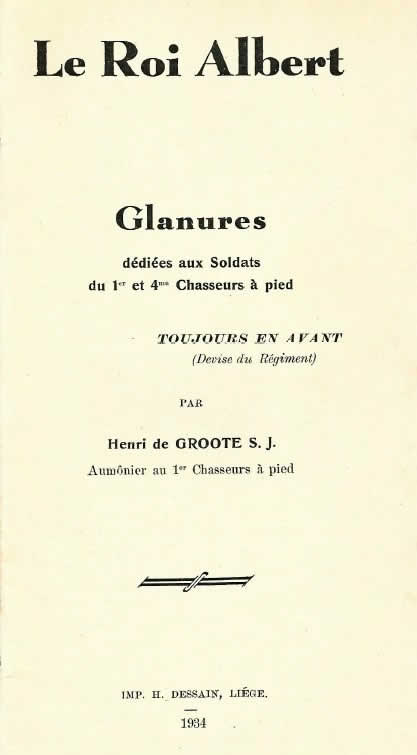

Le père de Groote à une des multiples manifestations. La retraite pénible de Liège sur Anvers va succéder rapidement aux premiers combats. Le Père de Groote s'efforce alors de retrempe avec un ressort admirable l'âme des plus déprimés, accablés par le manque de repos et de nourriture. Blessé deux fois lors des sorties d'Anvers, une troisième fois plus tard à Haecht, le courage de l'aumônier ne va pas faiblir. L' armée finalement trouve l' ultime abri derrière l'Yser. Là, dans les tranchées, Henri de Groote, par de nouveaux actes héroïques va montrer qu'il est vraiment un homme hors du commun ! L'année 1915 Le 18 mai 1915, le Père de Groote fut cité à l'ordre du jour. Moins de 2 semaines après il y fut cité une troisième fois. Devant tout le régiment en présence du drapeau, le colonel fit l'éloge du brave aumônier. Les soldats lui firent ensuite un ban solennel. En date du 15 mai, le Père écrivit ces phrases "Nous venons d'avoir un mois bien terrible. Tous les jours nous avons eu des blessés et des morts. Mais ces derniers jours surtout ont été bien mauvais. Nous avons eu deux engagements où nous avons laissé beaucoup de nos hommes. Avant l'attaque, j'ai parcouru les tranchées. Tous les soldats sont venus par groupe de 10 ou de 15 s'agenouiller et recevoir l'absolution. Et puis "en avant". Bien vite, morts et blessés se succèdent. Un de mes anciens de Liège avait été atteint tout au matin. Il a fallu attendre le soir pour le relever. Toute la journée, il m'avait réclamé. Les chefs me défendirent d'aller à son secours: "vous serez tué, me prétextèrent-ils. Le soir encore en le transportant, un brancardier fut tué; le blessé atteint une seconde fois et trois autres brancardiers blessés. J'ai échappé malgré une grêle de balles dans laquelle je me suis trouvé pendant des heures. Près de moi un de mes hommes eut le corps coupé en deux...Le sacrifice a été béni; nous avons avancé." Black, le chien du Père de Groote Le 15 décembre, le Père donne à nouveau des ses nouvelles écrites à sa congrégation. On y apprend comment il bénéficia d'un deuxième animal de compagnie qui devint certainement aussi célèbre que son gros cheval blanc. "Pour le moment nous sommes dans l'eau jusqu'aux genoux. Des hommes sont restés dans des postes bloqués par les eaux. On a eu toute la peine du monde à aller les chercher. Dans la cave où nous nous tenons, de l'eau et de la boue. On la vide un peu trois fois par jour. Par le plafond aussi l'eau suinte. Milieu favorable aux rhumatismes. C'est la guerre disent les soldats. Au milieu de tout cela leur moral reste bon. Ils grognent un coup mais reprennent vite leur bonne humeur. Connaissez vous le C. P. D. G. (Le chien du Père de Groote)? Tout s'écrit an abrégé maintenant ! Black est destiné à m'accompagner aux avant-postes, à amuser les soldats qui le connaissent et le chérissent tous. Mais ce qui est mieux; c'est que grâce à son ouïe délicate et à ses cris, j'ai été prévenu d'un obus qui est venu tomber près de moi; j'ai eu le temps de me jeter par terre. L'autre jour, il m'a conduit chez un blessé, mort depuis, que je ne découvrais pas. Grâce à Black j'ai pu confesser et administrer mon soldat étendu dans l'eau et la boue. Ce qu'on aime Black depuis lors! " Toujours héros en 1916 Comme le rappela l'aumônier Wolffs lors de l'oraison funèbre du père de Groote (à la cathédrale de Liège) le Père de Groote des chasseurs restera en 1916 plus de six heures à 16 mètres de l'ennemi, disputant nos blessés aux Allemands sous un feu terrible. Bravant toute défense, il retourne trois fois au même endroit tant il y avait des blessés à secourir. "Chez lui, la raison ne discute pas avec la conscience". Et en 1917 ! Par une journée d'hiver, le 3 février 1917, il part avec un jeune brancardier, novice jésuite, le P. Erkens à la recherche d'une victime couchée à 200 mètres de l'ennemi. A peine le blessé installé sur le brancard qu'une balle déchire le bras du Père de Groote. Il lui est maintenant impossible de porter le brancard. Le Père de Groote confiant le blessé à la surveillance de son compagnon retourne aux tranchées pour faire appel à un autre brancardier. Celui-ci rejoint le blessé et constate épouvanté qu'Erkens vient d'être lui-même d'être atteint d'une balle à la tête. Le brancardier retourne alors porteur de cette terrible nouvelle dans les tranchées. Pendant que l'on cherche à nouveau deux brancardiers volontaires pour retourner en avant des lignes, le Père de Groote muni d'un pansement sommaire, repart en avant des lignes, fait patienter les deux blessés et donne l'absolution au Père Erkens. Deux autres brancardiers, le Père Burton et l'aumônier Kerremans se dévouent alors pour ramener les deux blessé. Le Père Erkens décédera peu après dans la tranchée. Quant à notre héros, il est lui-même transféré à l'hôpital qu'il quittera après plusieurs semaines sans en avoir obtenu la permission de l'autorité. Sur le chemin de retour, il rencontra le Roi Albert. Plus tard, en 1934, le Père de Groote écrivit le récit de cet événement ( "Le Roi Albert. Glanures"): "Après plusieurs mois passés à l'hôpital nous nous en étions évadés pour rejoindre nos régiments. On nous porta en déserteurs pour avoir quitté sans permission! en passant devant le Quartier Général de la Division Jacques, nous y entrâmes tout joyeux. "Mon Général, me voilà rendu à la liberté !" quand nous aperçûmes le Roi dans un coin de la chambre. Confondus nous nous excusâmes et bien vite nous nous rendîmes dans le parc. Le Roi avec le Général nous y rejoignit et nous prenant familièrement par le bras fit avec nous quelques tours du jardin. "Mon Père, je vous défend d'être encore blessé, vous l'avez été cinq fois[2], cela suffit. Du reste, la Reine doit vous l'avoir déjà dit. Mais je voudrais vous demander quelque chose, me promettez-vous de me l'accorder?" Comme le Roi venait de parler de prudence nous nous disions intérieurement: "si on me demandait de passer à l'arrière, de quitter le front...alors...alors...je serais obligé de refuser." "Cela dépend Sire, de ce que sa Majesté me demandera... si elle parlait d'abandonner le front..."

Le père de Groote sur le cheval de brasserie. "Oh! soyez tranquille, mon Père, vous pouvez m'accorder ce que je vous demande. Je suis du reste certain que déjà vous le faites. Je voudrais vous demander de dire tous les jours une prière spéciale pour moi, pour la reine, et pour les enfants". "Evidemment Sire, c'est accordé." En novembre 1917, le courageux aumônier, en dépit de son âge, s'élance une nouvelle fois dans une entreprise éreintante et dangereuse. Un avion anglais est tombé entre Reigersvliet et Oud-Stuivenskerke. L'adversaire le mitraille. Le père se jette à l'eau avec quelques hommes entraînés par son exemple et après cinq heures de barbotage dans la rivière glacée, les deux aviateurs sont sauvés !! Contre l'activisme ! Toute l'armée belge connaissant son zèle patriotique, on fit un jour appel à ses services dans des circonstances très inhabituelles : un dimanche, la gendarmerie d'Oostvleetern avait prévenu le général Baltia qu'à l'issue du salut un brancardier d'une division voisine allait organiser un meeting en plein air et prendre la parole pour susciter des troubles entre Wallons et Flamands. Le général Bastia fit appel au tact du Père de Groote pour régler cette épineuse affaire. Dès que les soldats sortirent de l'église, on vit effectivement, un brancardier apporter une chaise, s'y hisser et annoncer qu'il voulait haranguer les Flamands. Quand il eut suffisamment d'auditeurs, le P. de Groote qui lisait son bréviaire en se promenant sur la place, s'avança avec un geste auquel nul pu résister et dit au brancardier : "Mon ami, je suis le plus âgé, je vais parler en premier lieu, vous parlerez ensuite". Et ce fut le P. de Groote qui grimpa sur la chaise et montra à ses auditeurs qu'il n'avait aucun grief sérieux à faire valoir, que c'était l'union entre flamands et wallons qui avait toujours été à l'origine de la grandeur et de la prospérité de la Belgique... Ce jour là le P. de Groote contribua à assurer l'union des Belges. Le Roi Albert et la Reine Elisabeth lui furent reconnaissant et lui manifestèrent très souvent leurs reconnaissances. L'année 1918 et la consécration d'un héros ! La bataille de Merckem et la grande offensive de septembre 18 trouvent l'aumônier toujours égal à lui-même. Le 27 septembre, après une nuit passée à entendre les confessions et à insuffler son énergie à ses chasseurs, il participe à l'attaque en courant, dans un terrain chaotique, d'un blessé à l'autre comme si la fatigue n'avait pas prise sur lui. Tout cela lui vaut huit chevrons de front, cinq chevrons de blessure et de nombreuses décorations ! Le professeur émérite J. Breuer, de l'Université de Liège, dans un article paru dans le pourquoi pas ? du 31 juillet 1931 nous rappelle que le Père de Groote fit sa rentrée en 1918 dans la Cité Ardente, monté sur un cheval blanc, aux côtés du lieutenant général Jacques. Dans cet article, on y apprend pourquoi la monture du Père égalait en célébrité le cavalier ! La monture légendaire du Père de Groote "Le canon de Loncin éclate et de Groote court s'engager comme aumônier au Ier régiment de chasseurs à pied. A ce chasseur à pied d'un nouveau genre, il convenait d'être monté comme un capitaine: un gros cheval blanc de brasseur fut réquisitionné sur lequel de Groote fit campagne. Le prêtre et sa monture étaient devenus légendaires et l'ensemble avait été baptisé par les hommes : "le confessionnal". Le Père de Groote confessait à tympan que veux-tu sans lâcher l'étrier, penché quelques instants sur l'encolure." Les archives des Pères Jésuites nous donnent d'autres précisions sur le cheval du Père de Groote. Le cheval blanc réquisitionné chez un brasseur de la ville de Charleroi fut perdu lors de la retraite vers Anvers et remplacé par un cheval d'officier allemand dont on s'était emparé. Quelques semaines plus tard, on retrouva le fameux cheval blanc auquel s'était attaché le Père de Groote. On imagine la une grande joie et la grande surprise de l'aumônier! Si pour les Chasseurs, il était normal que leur aumônier dispose d'une monture, ce n'était pas l'avis de tous les gradés de la Division! En fait la monture du Père ne fut que tolérée et il fallut de nombreux mois avant que l'aumônier du Ier Chasseur à pied puisse en fin de compte être autorisé légalement à monter son cheval blanc nommé curieusement "Fox". Fox était un grand boulonnais, sachant faire le fier à ses heures et initialement destiné à être attelé à une voiture. Il avait appartenu à un propriétaire qui n'était pas précisément un homme d'église. Il allait changer de vocation, devenir l'aide de l'aumônier, servir à l'occasion de confessionnal et de chaire de vérité. Le Père de Groote ne pouvait se hisser seul sur son cheval, il devait être aidé. Quand le Père de Groote se transforme en marchand pour le

bien de la troupe Le Père de Groote possédait le don de se faire des amis parmi les soldats. Au cantonnement, il se transformait en véritable Saint-Nicolas. Un brancardier nous a laissé la description d'un de ses passages au milieu de la troupe. "Les soldats s'étendent devant les abris, loin est à 2 km de l'Yser, alors c'est la sécurité. On peut jouir du beau temps. De suite les mercantis du groupe passent de cagna en cagna (n.d.r.l : un cagna signifie un abri) offrant leur marchandise: "Chocolate, appelsinnen, mano, bougiesss (prononcés avec trente-six sss)". La vente ne marche guère aujourd'hui. Les goussets sont-ils vides ? A-t-on reçu des vivres supplémentaires ? Non pas du tout, il y a ...le Père de Groote. Bien avant que la cantine ne soit établie et que les marchants soldats ne passer, le Père de Groote est venu vendre, car il vend, ce qu'il est parvenu à découvrir à grand'peine pour ses soldats. Il vend "au rabais" voulant que les soldats contribuent un peu pour leur part au bien général. Les indigents, il les connaît, ils reçoivent tout gratis, mais délicatesse du bon aumônier, ils lui mettent dans la main l'index et le pouce tenant une monnaie inexistante. L'extérieur est sauf et la charité discrète y trouve son compte, les soldats aussi. Cela ne manque pas de pittoresque de voir l'aumônier du premier bataillon du Premier chasseurs, les bras chargés de chocolat, d'oranges, de bougies, vendant tout avec pertes. Il a le talent de dénicher en ce pays qui est le sien, les ressources cachées, le tabac que l'on ne trouve pas, les cigarettes inexistantes ; ses réserves se renouvellent toujours, et ne va-t-il pas jusqu'à dresser sur les routes du front une immense tente, où ses pioupious trouveront café, thé, tabac, conserves, cigarettes à des prix de misère, sa charité est ingénieuse. Il possède en Angleterre de précieuses relations. C'est par sacs que tricots, chandails, passe-montagne, arrivent au front. Il a combien de fois tendu la main et usé du crédit de sa famille pour le bien des soldats. Miss Feelding[3], dont nos gâs (sic) de l'Yser ont apprécié la douce charité, et l'étonnant dévouement, fut une de ses dévouées collaboratrices. Même lorsqu'elle eut quitté le couvent des Annonciades, théâtre de ses épuisants labeurs, elle se fit en Angleterre et en Irlande son inlassable ravitailleuse. " C'est toujours le même brancardier dont hélas je n'ai pu encore retrouver l'identité qui nous décrit la familiarité avec laquelle les soldats parlaient du Père de Groote. "Le premier bataillon du Premier Chasseur est au travail. Les soldats creusent une seconde ligne, enfonçant des pieux et tendent des barbelés. Le P. de Groote vient d'arriver campé sur son légendaire cheval blanc. Et un bleu de s'écrier "Eh ! Pier de Groote op zijne witte" (traduction:" Eh! Pierre de Groote sur sa blanche !") Le propos a été entendu par un vieux barbon du début. "N' êtes vous pas honteux, dit-il à la jeune recrue, de parler d'un courageux comme lui, d'un vieillard avec si peu de respect, l'appeler par son petit nom Pier. "Dites, Père Pier de Groote au moins". et de fait quelques temps après, le vieux saluait de la sorte l'aumônier. Le Père avait un bon sourire, mais, nous, la jeunesse brancardière, nous avions beaucoup plus de peine de tenir notre sérieux." Comment le Père de Groote attirait du monde à sa messe... Un dimanche à Eggerwaertscapelle La première compagnie du premier bataillon a eu beaucoup de travail. Il est huit heures, les soldats dorment encore allongés sur la paille. seuls les brancardiers se sont levés, se préparant à assister à la messe. Tout à coup la porte du baraquement s'ouvre et un air d'ocarina résonne doucement. soudain le P. de Groote s'avance, sonnant, suivi de son fidèle Cyrille. Les soldats s'ébouriffent en riant. C'est si inattendu. Tout à coup surgit de ses couvertures un soldat gantois. Sans prendre garde à sa tenue sommaire, il se met à danser devant le musicien improvisé et le précède, dansant à reculons, non sans trébucher sur les corps amis encore étendus. Spectacle hilarant, le P. de Groote, toujours musiquant, s'avance précédé de son danseur improvisé, lequel arbore pour la grande joie des spectateurs un "drapeau de la paix" d'une propreté plus que douteuse. Les soldats se lèvent joyeux pendant que le tour s'achève. Cyrille aide les brancardiers à dresser le petit autel et tous se groupent autour du célébrant. Je crois bien que ce jour là, tous assistèrent à la messe bien dignement, et j'ai encore dans l'oreille la remarque savoureuse du danseur, remarque toute lapidaire, mais qui réserve bien la vie du P. de Groote: "t'is toch een priester voor de soldaten, eh ! ( traduction: "c'est quand même un prêtre fait pour les soldats !")[4] Le rêve de l'aumônier Reproduisons pour camper ce religieux un fragment d'une de ses notes : "Je remercie mes supérieurs de leurs bontés, je remercie aussi mes chefs militaires qui ont toujours été très bon pour moi. dieu m'a privilégié dans mes parents qui étaient des saints. C'était en philosophie que je me suis consacré tout entier consacré au Sacré-Cœur; c'était s'offrir en victime. J'ai demandé toujours le martyre et j'ai été copieusement exaucé. Je n'ai à me vanter de rien; le Sacré-Cœur et Marie ont tout fait. "Soli Deo Honor et Gloria". Mon rêve a toujours été de rendre heureux autour de moi ceux avec lesquels je vivais." Il n'est pas étonnant que des hommes comme de Groote aient dû, tout naturellement, faire tomber bien des préjugés anticléricaux assez en faveur parmi les officiers de l'armée d'avant 14. Sa rudesse militaire tranchait nettement sur celle du prêtre trop maniéré et, après tout, elle pouvait être un bon exemple pour certains ecclésiastiques. Les années d'après guerre La fin de la guerre ne mit pas un terme à l'activité militaire de P. de Groote. On lui confie, en effet, la mission délicate d'aumônier à Malmédy ; puis il est chargé de conférences religieuses à Aix et à Crefeld. C'est seulement en octobre 1920, qu'il reprendra à Liège ses activités d'avant-guerre : prédications, retraites, œuvres multiples. A la fin de sa vie, le Père de Groote aura porté sa voix (trilingue: français, néerlandais, allemand) en Belgique et à l'étranger (Belgique, France, Angleterre, Allemagne, suisse, Hollande, Italie) dans plus de six cents localités! Le Père de Groote en bon flamand de Dixmude garda aussi des liens privilégiés avec le carmel de sa ville natale qui avait émigré à Boulogne-sur-Mer. A l'occasion de pèlerinages, il reviendra souvent vers ce carmel. En 1922, l'ancien aumônier de Groote était seul autorisé à porter la tenue militaire alors qu'il n'appartenait pas à la réserve. Cette mesure de faveur était un hommage rendu à sa bravoure (AMRA, dossier de Groote, note du directeur général Cornil au chef de Cabinet du ministre de la Guerre, 5 juillet 1922). Le célèbre aumônier était un grand ami du doyen des soldats belges, le premier sergent Merx qui s'était engagé en 1914 à l'âge de 65 ans. Ensemble, ils constituaient une un duo très remarqué !

Papa Merx et le Père de Groote A 76 ans, aumônier à nouveau dans une nouvelle guerre Le premier septembre 39, lorsque la phase C de la mobilisation fut décrétée, de Groote, malgré ses 76 ans et ses infirmités, obtint de revenir sous les armes. La cure du village de Noville accueille alors le Père de Groote qui devient l'adjoint et le collaborateur de l'aumônier principal du IIIème corps. Dès le début, il avait repéré le seul magasin de l'endroit qu'il dépouilla de ses jeux et de ses douceurs pour les distribuer aux hommes. Les moments de libre, il les passait à l' église aux pieds du Saint Sacrement. Les visiteurs le trouvaient toujours le chapelet à la mains. Lors du 25ème anniversaire de la chute du fort de Loncin on le vit entouré de deux anciens qui soutenaient ses pas difficiles. Sur sa soutane, une seule décoration était accrochée: la croix de guerre. La Reine Elisabeth adoucit la fin de vie du héros Un léger refroidissement et voilà que la maladie le terrasse. Il est soigné mais doit être hospitalisé le 5 octobre à l'hôpital militaire de Liège.. Le lendemain la Reine Elisabeth lui rend visite, renouvelant un geste familier. C'était en effet la deuxième fois que la Reine se rendait au chevet de l'illustre aumônier. Plus de dix ans auparavant, le 25 mai 1928, avant de partir au Congo, la Reine avait voulu saluer le Père de Groote qui venait d'être opéré à l'hôpital militaire et dont l'état de santé inspirait les plus vives inquiétudes. Au cours de cette visite, elle offrit au malade une jolie montre qu'elle avait elle-même portée. La Reine resta longtemps au chevet du célèbre aumônier. Le lendemain de la visite royale, soit le 7 octobre, jour de la fête de N.D du Rosaire pour laquelle il avait une véritable dévotion, le Père de Grooteil décéda. Sa mort à l'hôpital militaire de Liège, survint donc alors qu'il était à nouveau, depuis quelques semaines, au service des soldats. Pour cet homme si dévoué à ces frères d'armes, ce fut sans doute là, un cadeau, une intervention mystérieuse de la providence.

Sa Majesté la Reine Elisabeth au chevet du père de Groote le jour avant sa mort. Les funérailles du héros eurent lieu à la cathédrale de Liège le 11 octobre.. Le deuil était conduit par son frère, Eugène de Groote[5], haut commissaire royal des flandres. Mgr Dugardijn, aumônier général, chantait la messe, accompagné de l'abbé Tassin, curé de Bressoux et de l'abbé Schoonbroodt, curé de Sainte Walburghe, anciens aumôniers militaires et compagnons au front du Père de Groote. Combat de Sart-Tilman[6] D’après le récit du père de Groote. Le 4 août 1914, les habitants de Charleroi, entassés dans la rue, aux croisées, sur les balcons, acclament le 1er régiment des chasseurs à pied qui, musique en tête, part pour défendre la patrie : « Vive le Roi ! Vive la Belgique ! Vivent les Chasseurs ! » Chacun crie ce qui lui monte aux lèvres. Et les petits chasseurs, l’œil brillant, le sourire aux lèvres, défilent fièrement sous une pluie de fleurs et de rubans tricolores. Ecartant les rangs de soldats, une femme tend à un volontaire une fillette de trois ou quatre ans, et le père, les larmes aux yeux, embrasse une dernière fois son enfant, aux applaudissements du public. A ce moment, la foule, envahissant la chaussée, entoure les soldats et emplit leurs poches de tabac, de chocolat, de mille friandises. Les officiers, moitié riant, moitié fâchés, s’efforcent de rétablir l’ordre. Quand à moi, j’ai fort à faire : des inconnus m’agrippent, me serrent les mains, me recommandent leurs fils, me glissent de l’argent : « Prenez, prenez, c’est pour les soldats. » Je parviens à sortir de la cohue et je cours chez moi. Quelle contrariété ! Ma nomination d’aumônier n’est pas arrivée. Que faire ? Les soldats me réclament ; dans un pareil moment, puis-je les abandonner ? Tant pis, je me précipite à la gare et m’installe dans un wagon avec huit officiers. Au bout de deux heures de voyage, le train s’arrête ; nous sommes à Huy. Après avoir organisé la tête de pont et protégé la destruction des ponts d’Engis et d’Hermalle, le régiment, dans l’après-midi du 5 août, est transporté par chemin de fer à Liège, gare de Longdoz. Ici aussi les chasseurs sont ovationnés et l’enthousiasme redouble quand on voit un prêtre dans les rangs. On nous place sur la route de Jupille à Bellaire, en réserve derrière la 11ème brigade qui livre un violent combat aux environs du fort de Barchon. Les soldats forment les faisceaux et se couchent au bord de la chaussée. Passe un régiment de ligne : du haut de mon cheval, je fais à ces braves un discours patriotique, qui semble leur plaire. Tous s’agenouillent devant moi et me demandent ma bénédiction. Que Dieu leur donne la victoire ! Vers le soir, nous retraversons Liège, gagnons Fragnée et faisons halte dans une prairie. Il est 10 heures. Je m’allonge dans l’herbe, à côté du commandant Henseval. Depuis trois nuits, je n’ai pas fermé l’œil, je tombe de fatigue. Le commandant, qui prépare son stylo pour écrire à sa femme, remarque ma lassitude : « Dormez tranquillement, me dit-il, je vous réveillerai s’il arrive quelque chose. » Je ne me le fais pas dire deux fois. Dix minutes plus tard, retentit un vibrant appel : « Aux armes ! Aux armes ! » Que se passe-t-il ? Je bondis sur mes pieds et m’informe. L’état-major allemand ayant échoué à l’est, emploie une de ses manœuvres favorites et développe son action par son aile gauche, vers un secteur plus vulnérable, celui d’Embourg – Boncelles. Effectivement, de notre position de rassemblement de Fragnée, nous apercevons vers Boncelles les lueurs des shrapnells lancés de part et d’autre. Nous sommes envoyés avec le 4ème chasseurs à Ougrée. Je m’avance en tête de la colonne, derrière le général Massart. Une pluie torrentielle nous inonde ; l’eau ruisselle, se déverse à flots sur nos têtes. N’importe. Nous continuons notre marche, le long de la route qui s’étend blanchâtre entre deux rangées d’arbres. Lancée à toute vitesse, une auto survient. C’est le commandant Marchand, attaché à l’état-major du lieutenant-général Leman. « Les lignards sont débordés à Sart-Tilman, dit-il au général, il faut que les chasseurs défendent à tout prix le hameau. – C’est le sacrifice que vous demandez ? interroge Massart. – Oui, mon général. – Eh bien, soit. En avant ! » Le commandant du régiment, le colonel Jacquet, parcourt rapidement les rangs, stimulant l’ardeur des soldats, proclamant son bonheur et sa fierté de marcher à leur tête. Voulant joindre l’exemple à la parole, il se place à l’avant-garde et s’avance prudemment à travers un terrain inconnu et accidenté, dans lequel auraient pu s’infiltrer des patrouilles adverses. Sart-Tilman est la clef d’un plateau boisé, dont le débouché est couronné d’une série de redoutes et de tranchées hâtivement construites et dont le champ de tir est incomplètement dégagé. Nous traversons le hameau vers minuit. Dès la sortie, le major du 1erbataillon déploie trois compagnies dans les intervalles des redoutes, face au bois de Saint-Jean et de Sclessin, et en garde une en réserve. De ce côté, le vacarme est assourdissant. Tout gronde, fusils, mitrailleuses, canons ; dans la nuit sombre, l’éclatement des shrapnells illumine le ciel de lueurs sanglantes. A droite et à gauche, les forts de Boncelles et d’Embourg semblent enveloppés d’une ceinture de flammes. Par intervalle, on entend dans la nuit claire le son lugubre des fifres sonnant le ralliement et la marche en avant. C’est un spectacle grandiose et saisissant. C’est la guerre dans sa tragique beauté ! Le déploiement des chasseurs s’opère comme sur la plaine d’exercices. Par pelotons, ils escaladent les pentes ; de-ci, de-là, git un cadavre belge. – « Halte ! Maintenant, établis dans une position avantageuse, abrités autant que possible, ils tirent au jugé et pour cause. On n’aperçoit aucun des soldats ennemis ; cachés dans les tranchées, c’est à peine si leurs têtes dépassent le parapet. Mais voilà que des lignards, traînant des mitrailleuses, fuient à toutes jambes, en criant : « Les Allemands sont là ! Sauve qui peut ! » Impossible de les arrêter, c’est une véritable débandade. C’étaient, nous l’apprîmes depuis, des Allemands déguisés en soldats belges, qui cherchaient à provoquer une panique. Une légère hésitation se produit ; les officiers se jettent au milieu des tirailleurs pour les porter en avant et les entraîner vers les positions à occuper. Un violent feu de mousqueterie les accueille, particulièrement dans le bois Saint-Jean, dont une parcelle n’a pu être abattue. Eparpillés, les chasseurs avancent en s’abritant d’arbre en arbre, malgré la fusillade ininterrompue. Les balles crépitent et, avec un claquement sec, coupent les branches ou pénètre dans les troncs. Je vois encore un petit caporal, touché d’une balle à la tête, d’une autre à la poitrine, se diriger, rouge de sang, vers le major Le Doseray. « Major, j’ai fait mon devoir, n’est-ce pas ? Etes-vous content de moi ? » A peine le major lui a-t-il serré la main, que le malheureux s’affaisse. Je cours à lui, il est mort. La bataille se développe avec violence. Les éclaireurs allemands qui précèdent les lignes de colonnes sont chassés ; mais la compagnie de droite (capitaine commandant Rochette) subit des pertes cruelles et demande du renfort. Bientôt la réserve du 1er bataillon et deux compagnies du 2ème bataillon se fondent dans la chaîne ; le combat se déroule jusqu’à l’aube avec des alternatives de calme et de violence ; les Allemands se faufilent habilement à travers des fourrés, obligeant des patrouilles de notre réserve régimentaire à explorer les flancs et même les derrières de nos positions. Les chasseurs se félicitaient déjà d’avoir accompli leur mission et croyaient tenir la victoire, lorsque à la pointe du jour, devant l’aile gauche, des Boches agitent des drapeaux blancs, et des sonneries retentissent : « 1er chasseurs, cessez le feu », ce qui surprend les officiers et suspend un instant le feu de nos tirailleurs ; tout de suite on comprend que c’est une nouvelle ruse, que les Allemands imitent nos sonneries, et le combat recommence. Peu après, des groupes ennemis, qui se sont glissés à la faveur de l’obscurité dans les maisons encore intactes de Sart-Tilman, prennent à revers nos tranchées et nos explorateurs de terrain. Il y a un moment de désarroi ; un chasseur de la réserve tombe aux pieds du colonel, face contre terre, se disant frappé dans le dos par des camarades. Pour faire renaître le calme et la confiance, le commandant du 2ème bataillon envoie un peloton en reconnaissance vers la ferme de la Cense-Rouge ; celui-ci revient sans avoir rien aperçu, mais ayant perdu des hommes atteints par derrière ; un autre peloton visite le champ d’avoine attenant à la ferme ; notre adjudant-major parcourt les jardins ; dans les maisons, on voit des militaires dont la tenue ressemble étonnamment à celle des chasseurs. Le colonel les invite à descendre et à faire le coup de feu sur la ligne : ils refusent. On enfonce les portes, mais le tir à bout portant de ces faux chasseurs oblige à reculer. Le capitaine Fleuracker, les lieutenants Sohier, Pereaux, Dufrane sont tués. Il faut se résoudre à retirer la réserve et à commencer l’attaque des habitations pied à pied, sans être munis des moyens incendiaires ou asphyxiants dont les Allemands sont si largement pourvus. Puis, les événements se précipitent, des mitrailleurs allemands, postés à 400 mètres nord-est de Sart-Tilman, et protégés par une haie de fils de fer, lancent leurs rafales dans le hameau et sur ses abords ; le capitaine Vergeynst, suivi de quelques hommes courageux, s’élance au pas gymnastique vers eux et parvient à abattre le commandant boche ainsi que ses mitrailleurs ; malheureusement dans nos rangs les ravages ont été considérables. La réserve régimentaire, un instant dispersée, se rallie autour des officiers pendant que la première ligne exécute une furieuse contre-attaque, qui dure encore lorsque, vers 5 heures, le 3ème bataillon avec le drapeau, les mitrailleuses et l’artillerie de la 15ème brigade mixte, débouchent du bois de Saint-Laurent et commencent l’attaque des tranchées abandonnées ; celles-ci sont reprises. A ce moment, le capitaine Henseval, commandant le 3ème compagnie du 3ème bataillon, aperçoit un drapeau blanc au milieu d’un groupe d’Allemands qui lèvent les bras en criant : « Kamarades ! Kamarades ! » On leur fait signe d’approcher, mais, comme ils ne bougent pas, Henseval, accompagné d’une dizaine d’hommes, s’avance pour les prendre. Il est sur le point de les atteindre, quand les Allemands se jettent à plat ventre, démasquant une mitrailleuse qui fauche le petit groupe belge, y compris le capitaine, qui reçoit plusieurs balles en pleine poitrine : de ces braves, un seul échappe à la mort.

Le père Henri de Groote sortant de son abri. A gauche vers Boncelles, des masses grises piétinent les champs de betteraves. Ce sont les 73ème et 74ème régiments d’infanterie allemande qui, en rangs serrés, poussant des hourrahs, montent à l’assaut du fort. Les obus, les mitrailleuses creusent des trouées dans les colonnes des assaillants. A la voix des officiers, les bataillons serrent les rangs et poursuivent leur marche sans arrêt. Trois fois les lignes sont rompues, trois fois elles se reforment : enfin, décimées, elles viennent s’effondrer près des fossés. Seuls, une centaine d’hommes restent debout ; démoralisés, privés d’officiers, ils agitent un drapeau blanc. Le capitaine Lefert, commandant du fort, et le lieutenant Montoisy, grimpent sur les banquettes et, à leur vue, les Allemands lèvent les bras. En même temps, deux coups de feu partent en ne sait d’où ; le capitaine tombe, une balle dans chaque cuisse. Cependant, les Allemands se rendent et, à la file indienne, ils disparaissent à l’intérieur du fort. L’assaut a échoué. L’ennemi se retire vers 7 heures et ne tente plus que de rares contre-attaques ; les chasseurs restent maîtres du terrain ; leur drapeau flotte devant Sart-Tilman. Hâtivement, je parcours le champ de bataille. Quel abominable tableau ! Autour des tranchées, des cadavres belges et allemands sont amoncelés et forment des parapets de trois mètres de haut. Je descends dans une tranchée : une mare de sang, un amas de corps enchevêtrés. Hélas ! que de petits chasseurs sont là, pauvres garçons que des mères anxieuses attendent au foyer. Enjambant les cadavres, je panse et j’encourage nos blessés. Résignés, ils souffrent sans se plaindre, mais avec quelle angoisse ils me regardent de leurs yeux aux prunelles déjà troubles ! Avec quelle ferveur se joignent nerveusement leurs mains pour une dernière prière ! Quand j’adresse quelques mots dans leur langue aux blessés allemands, éclate un tapage assourdissant. Ils pleurent, gémissent, se lamentent, et, me prenant pour un des leurs, me chargent d’adieux pour leurs parents, pour leurs femmes, pour leurs enfants. Ils s’accrochent à moi, me baisent les mains, me supplient de ne pas les abandonner. Je m’enfuis de cet enfer et, de nouveau, je sillonne le champ de bataille, à la recherche de blessés à panser, de mourant à administrer. Là, devant moi, gisent plus de 5000 soldats des corps de Brandebourg, de Hanovre et de Poméranie. Le sol est couvert d’un manteau gris, parsemé çà et là de tâches sombres d’uniformes de chasseurs. De ce champ de douleur, des plaintes, des sanglots, des râles s’élèvent. C’est épouvantable ! Couché sur le dos, les intestins s’échappant d’une affreuse plaie, un volontaire de dix-sept ans appelle lamentablement : « Ma mère, ma mère ! Je voudrais te voir. » Je m’agenouille près de lui et le pauvre enfant me tend une pièce de cinquante centimes : « C’est tout ce que j’ai, c’est pour l’église où j’ai été baptisé. » Je repars. Un commandant me défend d’avancer. « Aussi longtemps qu’il reste des blessés, protestai-je, j’ai une mission à remplir. » Il cède et me donne deux soldats pour ma défense. La précaution n’est pas inutile. Un instant après, un officier allemand, qui semblait mort, me tire deux coups de revolver, sans m’atteindre heureusement. Je n’approche plus les officiers ennemis qu’avec une prudence extrême. Quelle que soit la gravité de leurs blessures, tous, hautains, silencieux, ont la main crispée sur leur sabre, afin d’éviter l’humiliation du désarmement. « Je voudrais être enterré avec mon sabre et mes décorations », me déclare un Hauptmann mourant ; je le lui promets et il meurt satisfait. Avec un dévouement admirable, les infirmières transportent les blessés et bientôt, sur la route d’Angleur, chemine un long convoi d’ambulances d’où partent, à chaque cahot, des cris et des gémissements. Vers le soir, je reste seul sur le champ de bataille. Un crépuscule sinistre enveloppe la plaine des morts. Des puanteurs animales se mêlent aux senteurs des bois ; pas un murmure, pas un bruissement ; partout la paix, le silence. Sur le sol raviné, creusé, tourmenté, se dressent des amoncellements de choses sombres, horribles, terrifiantes... La chambre de la résurrection[7]. On imagine la stupéfaction de Motte apercevant son ami blessé. Avec une cordialité touchante, maternelle, dont fut émue l’assistance, il en fit son voisin de chambre. Tout à coup, voici comme un sanglot étouffé... - R... Tu pleures ? - Non, mon capitaine ! - Je dis que tu pleures... - Je vous en prie, laissez-moi, mon capitaine, j’ai besoin de repos. - Pourquoi pleures-tu ? - Mais, encore une fois, je ne pleure pas. Mon corps pleure ; mais moi pas. Dans la chambre où voisinaient les deux amis, régnait un moral extraordinaire. Le Père de Groote s’y trouvait depuis quelques jours déjà. De son lit, placé près de la porte, il avait pour mission de déclarer à chaque nouveau venu : « Ici n’entrent que les purs ». Il était convenu que chacun pâtirait pour son propre compte et que toute plainte serait interdite. Quelques-uns étaient mal arrangés. Mais on n’avait garde de geindre. La bonne humeur était seule autorisée. « Jamais, écrit le Père de Groote, vous ne vous seriez douté de ce que l’on y souffrait ! Quelle folle gaieté. Le matin, j’ouvrais régulièrement le feu. Je lançais l’une ou l’autre réflexion. Aussitôt Motte partait en fusées joyeuses. Tout y passait, farces du collège, brimade de l’Ecole militaire, aventures de guerre... Parfois il dissertait sur des sujets plus graves. On creusait deux ou trois idées. Le niveau de la conversation montait. Les grandes questions qui agitaient le monde, nous les traitions entre nous ! Nous formions un parlement en miniature ! Lorsque la conversation traînait, il suffisait de parler de la promotion du capitaine. Du fond de son lit, armé de son inséparable pipe, il mordait. Un discours enflammé sortait, où il s’agissait toujours des Purs. Panégyriques des Leman, des Castelnau, des Grossetti... Il en appelait au témoignage du docteur B..., qui avait soigné Leman. Dans cette chambre baptisée la Chambre de la résurrection, tous les blessés étaient récidivistes. Ils attendaient la seconde résurrection. - A nous cinq, disait l’aumônier, nous pouvons faire un homme parfaitement sain. - Comment cela ? demandait Motte. - Vous êtes blessé à la jambe, R... au ventre, B... à l’œil, Marast à la tête, et moi au bras. Et tous de rire, au rire contagieux de Motte. Nous venons de citer le nom de Marast. C’était un lieutenant de vaisseau français, qui avait commandé les fusiliers-marins. Il était entré le premier à Merckem. Menacé de perdre un œil, soigné depuis bientôt deux mois, on répondait de sa guérison, à la condition de patienter seulement quelques semaines encore, à l’hôpital. Or, après deux mois d’absence du front, un chef était remplacé d’office. « Docteur, répondit Marast, on voit bien que vous n’avez jamais commandé une compagnie. Entre la perte de mon œil et la perte de ma compagnie, je n’hésite pas. » Ainsi parla ce petit Breton. C’était langage de Pur. Avec quelle allégresse Motte nous contait ce trait ! Comme il avait pleuré à chaudes larmes en écoutant le marin parler ainsi sans emphase, d’un ton naturellement sincère ! Le capitaine ajoutait : « Marast n’était pas le seul ! » Et il riait au souvenir de la fougue juvénile du Révérend Père, qui, dans un accès de purisme, prétendait dire la messe, malgré les ordres formels du médecin. « Il fallut, ajoutait-il, cacher ses vêtements pour l’empêcher de commettre une grave imprudence. » A l’hôpital de l’Océan, il y avait des infirmières très ponctuelles, surtout le matin. Motte ne leur laissa jamais le soin de sa toilette. Il demandait que l’on voulût bien déposer le bassin rempli sur le guéridon, près de son lit ; et, vers les cinq heures, il jetait de l’eau copieusement dans tous les sens. A cinq heures sonnantes, l’infirmière criait : « Washing ! Washing ! » Le capitaine répondait : « Merci ! Je suis en règle ! » Et il s’amusait de sa petite farce, comme un enfant d’un bon tour à sa nounou. Un jour, lors d’une visite, un de ses grands amis, le capitaine L. B., lui remet, en dépit du règlement, un modeste flacon de rhum. « Débouchons tout de suite », s’écrie Motte, « Il n’y a qu’un verre, mais qui est grand, et nous boirons dans notre verre. » Tandis qu’il est en train de verser la première rasade, la porte s’ouvre. Le général Jacques en personne !... La main tendue, le général s’avance vers Motte, qui demeure rigide. - « Où es-tu blessé, cher ami ? » - « A la cuisse, mon général ». - « Alors, tu refuses la main à ton général ? » Aussitôt les deux mains surgissent avec... le corps du délit. - « Oh ! Le sacripant !... Je réclame le premier verre... » Unanimement la chambrée nomma Jacques général des Purs. Les soldats de la compagnie de Motte venaient fréquemment à l’hôpital prendre de ses nouvelles, raconte le Père de Groote. « Il ne leur parlait que de la compagnie ! Comment vont tel et tel ? Avez-vous tout ce qu’il vous faut ? Etes-vous contents ? » C’étaient des visites, tous les jours. Il fallait organiser des convois spéciaux pour les hommes qui voulaient le voir. Comme il était aimé ! Je l’entendais dire si simplement : « Au revoir, Jules, vous saluerez, de ma part, toute la compagnie. A bientôt ! » Lui-même n’avait jamais manqué d’aller visiter chacun de ses blessés ou de ses malades. La reconnaissance n’est point rare, de beaucoup s’en faut, chez les gens du peuple. Que de fois ses hommes l’avaient vu parcourir les routes visqueuses des cantonnements, portant à ses enfants chocolat, cigarettes, friandises, que leur régime tolérait et peut-être ne tolérait pas. En marques d’affection, en preuves parfois magnifiques de dévouement, le soldat rendait les bienfaits reçus. Au commencement du mois de mars, Motte, qui, depuis deux jours, rapprenait péniblement à marcher, fut averti que son régiment était en repos à Bray-Dunes. On lui recommandait les promenades courtes, mais, un beau midi, ayant fait 6 kilomètres le long de la plage, dans le sable mou, il arriva au milieu de ses hommes, vanné, éreinté, mais heureux de les revoir ! Quelques jours après, il se rendit à Lourdes, en pèlerinage d’actions de grâces ; puis à Nice, où il ne fit qu’une passade. Le 2 avril, après deux mois d’absence, deux mois exactement, il vint reprendre son service, à la tête de sa compagnie, répétant à tous ses amis qui l’accueillaient chaleureusement : « Blessure providentielle ! Maintenant j’échapperai au C.I.E.M. de Furnes. »

LE ROI ALBERT[8]

« Avec nos vifs remerciements à Monsieur Vincent Scarnier qui a sorti ce beau texte de l'oubli » La Belgique en deuil Dans son oraison funèbre d'Henriette-Anne d'Angleterre, Bossuet s'écria : « 0 nuit effroyable, où retentit tout à coup, comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte ! Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup comme si quelque tragique accident avait désolé la famille ? » Ces paroles ne semblent-elles pas s'appliquer à la mort du Roi Albert, survenue le 17 février 1934 ? La nouvelle de cette catastrophe jeta la consternation dans tout le Royaume. Il semblait que ce Roi aimé, adoré de son peuple, n'eût jamais dû mourir. Hélas ! une trop triste réalité venait de s'abattre sur la Belgique : le Roi Albert n'était plus ! Le brusque départ de ce monde du plus populaire des monarques fut un deuil pour le pays : petits et grands, pauvres et riches, se sentirent frappés au cœur ; car, de tous, le Roi Albert était le père et l'ami ; flamands, wallons, le chérissaient et n'ignoraient pas qu'il aimait à se dire le Roi de tous les Belges, quelle que fût la langue qu'ils parlassent. Jamais, homme au monde ne fut plus pleuré que le Roi Albert. Cependant parmi nos compatriotes, beaucoup ne l'avaient jamais rencontré ; mais tous avaient entendu parler de sa vaillance, de sa bonté, de ses bienfaits. Aussi ses funérailles furent-elles grandioses ; la Belgique entière y fut représentée. Les obsèques furent à la fois un deuil et une apothéose. Quelque temps avant sa mort, Albert dit la tristesse qu'il éprouvait en constatant l'oubli dans lequel on laissait les héros de la guerre : « Je suis compris, dit-il, dans cet oubli ». – Pardon, Sire, répondit son interlocuteur, tout ce que vous avez fait n'est pas oublié ; il ne faudrait qu'une circonstance, pour faire éclater au grand jour ce qui se trouve à l'état latent dans toutes les mémoires ». Cette circonstance, hélas ! ce fut cette mort tragique qui surprit le Roi Albert. Oui, les funérailles de notre Roi furent une apothéose « tandis que l'autre, écrit le Peuple, qui a déchaîné la guerre, est isolé là-bas, sous le mépris universel... » Le monde civilisé tout entier exprima son admiration pour notre grand mort. D'anciens ennemis eux-mêmes firent entendre leur voix. Déjà le 19 février, le Berliner Tageblatt écrivait : « La mort du Roi Albert est une perte pour l'Europe entière ». Le Roi Albert Chef de l’armée et

Héros Beaucoup de nos compatriotes, disions-nous plus haut, n'ont jamais vu le Roi Albert, et malgré cela, l'ont vivement regretté. Mais, s'il en est qui furent atteints en plein cœur par cette disparition d'Albert, ce furent ses soldats ; d'eux surtout il était le père, le protecteur, l'ami ; eux, ils l'avaient vu, côtoyé, entendu. Le Roi était vraiment à nous, les soldats, comme nous, nous étions à lui. Que de fois à La Panne, il nous a passés en revue ! Quand, Drapeaux des Régiments en tête, on défilait devant le grand chef, on devait le fixer dans les yeux, au moment où retentissait le cri : Tête à droite ! On était heureux et fier de regarder celui pour lequel on bataillait, avec lequel on bataillait, avec lequel on luttait pour la Patrie. Les larmes montaient aux yeux. « C'est peut-être la dernière fois que nous le voyons, se disait-on ; car la mort nous guette ; nous l'avons vu, il nous a vus, notre Roi, notre Chef, notre Ami ». Et un nouveau courage envahissait les cœurs. Et lui, sans morgue, sans bravade, sans prétention aucune, s'inclinait avec respect et émotion devant ces hommes qui avaient déjà tant souffert, qui voulaient encore tant souffrir pour lui et pour la Patrie. A part lui, comme il l'a confié à ceux à qui il parlait plus intimement, il se disait aussi : « Combien parmi ces braves que je ne reverrai plus ». Et c'était bien vrai ! Le 2 mars 1915, le Régiment du premier chasseurs à pied défila devant le Roi avant de prendre un nouveau secteur… Le lendemain, on partait pour les tranchées d'Oostkerke. On n'était pas encore installé dans les tranchées de première ligne, que déjà en route, le bombardement ennemi avait fait des victimes. Dès le départ pour la guerre, le soldat avait compris qu'on allait lui demander beaucoup. Mais comment ne pas consentir les sacrifices demandés pour la Patrie quand le chef en montre la nécessité ? Le discours prononcé par le Roi, au Palais de la Nation, le 4 août 1914, était un appel vibrant à toutes les vaillances. On aime voir quelqu'un prendre énergiquement ses responsabilités et prêcher d'exemple. Il est aisé de dire aux autres : « Marchez à la mort ; laissez-vous hacher sur place » quand soi-même on s'écarte du péril : Le Roi Albert n'était pas de la trempe des gens qui donnent aux autres des conseils d'héroïsme, mais se dispensent de courir le moindre danger. La France et l'Angleterre avaient généreusement offert à la Famille Royale de Belgique de riches domaines où elle eût été en sécurité. Toujours le Roi Albert refusa cette offre aimable, préférant partager la vie dure et le martyre perpétuel de ses soldats. Le Gouvernement belge établi à Sainte-Adresse eût même désiré avoir plus souvent Albert à ses côtés et se plaignait de le voir toujours avec l'armée. Or, se trouver dans la petite partie de la Belgique, non occupée, c'était se trouver dans un état de danger permanent. Pour un subordonné savoir que son Roi était à côté de lui, exposé à un même péril de mort, était assez pour se sentir en sécurité ; la présence du chef donne de la confiance. On apprécie sa valeur quand au moment voulu il sait intervenir directement pour donner un ordre, si dur soit-il à exécuter. Quand le soldat aperçoit du flottement dans le commandement, il perd de son élan, de son enthousiasme. Le Roi Albert ne connut pas de ces hésitations si fatales pour le succès à obtenir. Lors de la déclaration de guerre, il dégaina l'épée d'une main qui jamais ne trembla et ne la remit au fourreau qu'au jour de l'armistice. Le fier refus qu'il avait opposé aux propositions et aux menaces des Allemands avaient laissé entrevoir quel caractère ferme avait notre chef. Cet esprit de décision et d'héroïsme ne se démentit pas un instant. La résistance de Liège, de Namur, d'Anvers, dont le Roi Albert fut l'âme, sont des faits d'armes d'un splendide courage dont l'histoire gardera le souvenir à travers les siècles. Cet héroïsme, comme on l'a dit, a sauvé la France. Sans le Roi Albert que serait-elle aujourd'hui ? Les sorties d'Anvers qui eurent pour conséquence le retrait des troupes allemandes, de Maubeuge et sur la Marne, avaient exigé un énorme effort, tout comme la bataille de l'Yser. « Tenez bon pendant quarante-huit heures avait dit la France, et nous arrivons ». Ces quarante-huit heures se transformèrent en dix jours de combats qui nous valurent des pertes considérables. Ce ne furent là que des débuts ; le long calvaire de la garde de l'Yser allait succéder pendant quatre années, calvaire héroïque dont Foch a dit : Il n'y a que les Belges pour faire ce qu'ils ont fait. Mais le Roi était là, et tant que nous le sentions près de nous, nous éprouvions un sentiment de sécurité. Aux moments plus critiques, il lançait de ces proclamations qui valaient celles de Napoléon et galvanisaient les troupes. Comment n'auraient-elles pas été comme électrisées quand elles rencontraient leur chef parcourant tous les secteurs, s'y attardant en dépit de tous les dangers ? Une nuit que nous rôdions dans les premières lignes pour voir si personne ne réclamait nos services, nous aperçûmes dans la pénombre, un homme de haute taille, longeant les tranchées : c'était le Roi qui voulait se rendre compte de l'état des choses, à la fameuse borne 16 de l'Yser, emplacement particulièrement dangereux. Notre petit chien inexorable pour ceux qui n'appartenaient pas au bataillon, se mit à la poursuite du Roi, menaçant de le mordre dans les molletières. Je m'en excusai « Ici, Black ! ici ! tout de suite ! ici! » « Laissez, mon Père, laissez ! Je suis trop grand pour qu'il m'avale ! « Pourriez-vous me conduire chez le Commandant ? » Après une nuit de veille, celui-ci prenait un repos bien mérité. « Ne le réveillez pas, mon Père, il doit être bien fatigué ; il a bien le droit de dormir un brin ». Comment ne pas admirer cette délicatesse, alors que lui-même s'imposait une nuit de fatigue ? A cette époque il n'y avait de sacs à terre que du côté des inondations ; face à l'ennemi, on n'avait pas encore pu se fortifier. Or, à cet endroit, où on était pris d'enfilade, nous avions eu peu de temps auparavant sept morts en quelques instants ; les membres déchiquetés avaient été projetés et dispersés à cent vingt mètres de distance. La place était donc dangereuse. Pendant quinze minutes, le Roi demeura là à parler comme s'il n'y avait eu aucun péril. « Les soldats restent bien ici ; je puis bien en faire autant ». Dans une visite aux tranchées il se tenait sur un abri bétonné ; le Général Drubbel signale le danger : « Rassurez-vous, mon Général, les obus se tiennent à la distance protocolaire ». Du Roi Albert on peut affirmer ce que l'on a dit de Pétain : Un tel homme honore une race, une époque, une profession. Ce Héros, nous l'a-t-on envié ! Plus d'une fois on nous dit en France : « Après la guerre nous demanderons Albert comme roi ». « Vous êtes aimables, et flatteurs pour les Belges, mais sachez que nous sommes trop fiers de notre souverain pour le céder à d'autres, fussent-ils nos meilleurs amis. Nous le garderons, trop heureux que nous sommes de le posséder. Croirait-on qu'un jour un mal appris osa traiter le roi-soldat de lâche ? L'injure lui fut sensible. « On peut, dit-il, m'adresser des reproches, mais dire que je suis un lâche, je ne pense qu'on puisse le faire. » « Sire, cette insulte est si peu fondée qu'elle ne mérite pas une réponse ». L'héroïsme peut s'exercer en d'autres domaines que celui des champs de bataille. Tel qui a su verser son sang aux jours de la guerre, a manqué de courage pour braver certains jugements ; il y a souvent de l'héroïsme à aller à l'encontre de certains usages reçus.

Le Roi décorant le drapeau du 1er Chasseurs à pied En entamant des négociations avec le Souverain Pontife et la Cour de Rome, Albert a su tenir une conduite qui tient de l'héroïsme. Lui-même n'a-t-il pas dit en parlant de ces arrangements diplomatiques : « Je me suis engagé le premier sur la passerelle fragile ? » Dans le cours habituel de la vie, il n'est pas sans mérite d'oser s'opposer à certains abus. Parfois, au bal de la Cour, certaines personnes s'étaient présentées dans une toilette peu modeste. Cela n'était pas dans les goûts du Roi Albert. Aussi fit-il savoir par le chef du corps diplomatique que celles qui contreviendraient aux lois de la plus élémentaire réserve, seraient priées de se retirer. Une jeune dame eut cependant l'audace de ne pas tenir compte de l'avertissement et reçut, par ordre du Roi, l'avis de disparaître. Albert était vraiment le chevalier sans peur et sans reproche. L’homme du devoir Le Roi Albert avait le culte du devoir. Sa sainte mère lui redisait souvent : « Le devoir avant tout. Les princes ont plutôt des devoirs que des droits ». Le futur Roi de Belgique avait transcrit de sa main dans un petit carnet ces leçons de la Comtesse de Flandre. Une petite scène de famille met en pleine lumière comment le jeune homme mit ces conseils à profit. Ses sœurs le voyant assez occupé d'un travail qui ne l'attirait pas, lui demandèrent: « Aimes-tu de faire cela, Albert ? » Il répondit : « Je n'aime pas beaucoup cela ; mais, je dois ». Ce fut bien pour obéir à sa conscience que le Roi Albert se résigna à faire la guerre ; lui qui était un pacifique, ne fut jamais un guerrier, un grand guerrier, que par obligation ; mais il fallait demeurer fidèle à la parole donnée et elle fut gardée résolument. Bien souvent, cependant au cours de la tourmente, le devoir exigea de l'héroïsme. Le chef qui se voit dans la nécessité d'envoyer ses hommes à la mort, passe par bien des transes ; on ne donne pas cet ordre de gaîté de cœur. Le Roi Albert s'est senti, lui aussi, un frémissement dans l'âme quand il fallut prescrire de marcher à l'ennemi. C'était vouer au sacrifice la fleur de la jeunesse du pays ; il le savait ; mais le salut de la nation le demandait. Le devoir avant tout ! En avant ! Il le faut ! Avec le devoir, le Roi Albert ne transigea jamais. S'il a demandé leurs enfants aux familles, il s'est cru obligé d'envoyer son fils dans les rangs. Au mois d'avril 1915, il enrôla son aîné au glorieux 12e de ligne et prononça ces paroles ; « Les princes doivent être élevés à l'école du devoir et il n'en existe pas de meilleure qu'une armée comme la nôtre qui personnifie héroïquement la Nation. Mon fils a revendiqué comme un honneur de porter l'uniforme de nos vaillants soldats. Il sera très fier d'appartenir à un Régiment dont les actes de bravoure et de dévouement au pays formeront une page glorieuse de notre histoire nationale ». Un trait entre mille autres montrera comment le Roi Albert entendait la pratique du devoir. Lors de son dernier voyage au Congo, le matin même du départ, on apprit que la fièvre jaune régnait à la Colonie. L'entourage du Roi poussait à remettre à plus tard l'exécution du projet. Le Roi prit le temps de réfléchir « il n'agissait jamais qu'après mûre réflexion ». Délibération faite ; « Nous partons, dit-il, et la Reine part avec moi », « C'est mon devoir ; nos enfants souffrent là-bas ; notre présence sera un réconfort. » Le Roi Albert, Homme complet Quiconque a pu l'approcher dans un certain degré d'intimité, a été frappé de l'immense somme de connaissances qu'il avait accumulées. Il pouvait toucher à toutes les questions avec une réelle compétence. Il passa sa jeunesse au milieu des livres, raconte Monsieur Terlinden. Il lisait le crayon à la main, prenait des notes, comme il en prenait dans ses voyages, comme il en prenait dans ses rencontres avec des spécialistes. Le célèbre Père Caruel qui a prêché plusieurs années le carême à Ste-Gudule, le voyait venir à la sacristie, après le sermon, un carnet à la main, et demander des explications supplémentaires. Tous les domaines lui étaient familiers : religion, industrie, littérature, politique etc. Il s'intéressait à tout et se mettait à la hauteur de tous les sujets. Clémenceau ne jugeait pas Albert à sa juste valeur. Relatant les journées précédant l'armistice, Poincaré raconte comment le Tigre s'opposa à ce que le traité de paix fût élaboré à Bruxelles parce qu'il « ne veut sous aucun prétexte, que le Roi Albert préside cette conférence » . Il donne comme prétexte que le Roi des Belges est beaucoup trop lent à comprendre ! Vraiment ! ! ! De la part de Clémenceau, jugement pareil n'est pas surprenant ; on sait combien il était imbu de sa personne et faisait peu de cas des qualités des autres. Poincaré. Foch et d'autres sommités n'ont pas toujours trouvé grâce devant lui. Vers la fin de la guerre, il a rendu à la France de précieux services, c'est entendu ; mais avant que d'en venir là, que de misères n'a-t-il pas suscitées ? Mais voilà ! Le Roi Albert était un homme réfléchi et modeste ; certes ce n'est pas lui qui eût demandé à être inhumé debout. Fut-il lent à comprendre, notre Roi, lorsque en 1914, il décida de barrer le chemin à l'envahisseur ? Sans la rapidité de compréhension du Roi Albert, la République française eût vu sa mobilisation empêchée par la présence de l'ennemi dans ses provinces et c’eût été un second Sedan qu'elle aurait eu à déplorer. Pétain, le vainqueur de Verdun, homme supérieur s'il en fut, pensait autrement que Clémenceau sur le Roi des Belges. Après une visite prolongée qu'il avait rendue à Sa Majesté à la Panne, nous eûmes l'occasion de le rencontrer. « Il faudrait, disait-il, consulter le Roi Albert, non seulement pour les questions militaires mais encore pour toutes les autres. C'est ce qu'en d'autres termes dit aussi Emile Vandervelde : Dans les questions embrouillées et controversées, c'est toujours le Roi Albert, qui donne la bonne solution. Albert, Homme de cœur Avec cela, quelle bonté exquise ! Tandis que notre Régiment occupait les tranchées de Dixmude, à dix-sept mètres de l'ennemi, où seuls, ceux qui en avaient mission pouvaient se trouver, Leurs Majestés vinrent souvent nous voir. Un jour, après l'une de ces visites, nous nous adressâmes à un petit soldat : « Tout de même, il est extraordinaire de voir comment nos soldats aiment nos Souverains ». « Oh, répondit-il, il n'y a rien d'étonnant à cela, ils ont un cœur ! » Pour lui, en eux, tout s'expliquait par là. Ils ont un cœur. Que de fois on a pu le constater. Le Roi Albert fut un homme d'intelligence et de raison, mais en outre ce fut un cœur d'or. De lui on pouvait répéter ce qu'on a dit de Henri IV : « Il est vulnérable en tout son corps, parce qu'il est tout cœur. » Poincaré raconte que visitant le front français avec le Roi Albert il lui avait ménagé dans une ville une réception triomphale. Refus de la part du Roi : « Mes soldats souffrent, je ne veux pas de fête pour moi ». Jamais les familles belges n'auront assez de reconnaissance pour le soin pris par lui pour conserver leurs enfants. Bien des fois il fut sollicité par des alliés d'envoyer de nos troupes renforcer leur armée dans leur pays. Jamais Albert n'accepta : « Je suis responsable devant les familles de la vie de mes soldats, de chacun de mes soldats. Je veux faire tout mon devoir, défendre mon pays, mais je ne veux pas sacrifier mon armée au seul profit des autres. » Pour venir en aide à ceux qu'il appelait ses enfants, notre père se refusa bien des satisfactions. N'est-elle pas touchante cette lettre envoyée à sa nièce, la Princesse Marie-Louise d'Orléans, fille de sa sœur, la Duchesse de Vendôme, à l'occasion de son mariage ? « Ma chère nièce, je te ferai mon cadeau plus tard. En ce moment, je m'en voudrais de distraire la moindre somme d'argent de nos soldats. » Pendant toute la guerre, Leurs Majestés ne gardèrent que le personnel strictement nécessaire. Cela permettait de faire des économies, en faveur de la troupe et de trouver des ressources supplémentaires pour envoyer quelques douceurs. On se souvient des cadeaux envoyés par Leurs Majestés. A l'occasion de la nouvelle année en 1916, c'était pour tous un porte-monnaie en cuir avec les initiales royales ; une autre fois une caisse de cigares, une écharpe etc. La fête nationale amenait des présents des Souverains. Menues choses dira-t-on ; mais cela venait du Père, cela venait de la Maman des soldats ; on en était heureux. Le Roi savait le prix que ses subordonnés attachaient à ses visites. Il prenait plaisir à s'entretenir familièrement avec les soldats ; leur demandait si rien ne leur manquait, s'ils avaient assez chaud, s'ils étaient bien nourris etc. Dans les pluies diluviennes auxquelles nous étions souvent soumis, notre tenue faisait fonction d'éponge ; on était trempé jusqu'aux os. Le Roi survint un jour qu'on avait été rincé d'importance. « Pourquoi n'a-t-on pas imperméabilisé les capotes ? » « Sire, cela eût coûté davantage. » « Quand il s'agit de la santé des soldats, on ne doit pas regarder à la dépense ». Un encouragement donné gagne les cœurs. Le Roi le savait bien. Un engagement avait-il été brillant, aussitôt le grand chef arrivait pour féliciter les héros et leur octroyer quelque récompense. Personne n'apprécie ces choses comme les combattants. Le poilu qui a manié le fer et le feu est loin d'être insensible. Lui aussi il a un cœur. Tous ceux qui ont fait la guerre savent quelle fraternité d'âme existait entre nous ; mais quand l'affection venait d'un chef, du grand chef surtout, cela gagnait la sympathie. Aussi une visite du Roi reçue à l'hôpital, une chaude poignée de mains, une parole d'encouragement etc., avait aux yeux du soldat une immense valeur. Surpris par la visite du Roi aux tranchées, nous nous excusâmes de nous présenter devant sa Majesté, la figure, les mains, les vêtements chargés de boue. « Ce n'est rien, ce n'est rien ; la boue c'est le fard du soldat ». Il n'en fallut pas davantage pour nous rassurer. Notre chef était un père et en avait toute la délicatesse. Plus d'un d'entre nous a eu les larmes aux yeux quand il apprit que Roi et Reine allaient fleurir le 2 novembre les tombes de nos chers morts ; tout ce que l'on faisait pour nos camarades nous touchait tous au cœur. La bonté d'Albert était proverbiale et se manifesta dès sa jeunesse. Encore Prince et élève à l'École militaire, il avait assisté à quelques fredaines commises par les futurs officiers. Le fait n'était pas bien grave. Le commandant appela, le royal élève pour découvrir le coupable. Malgré les remontrances du Commandant, faisant valoir la haute situation qui lui était réservée, Albert ne dévoila rien... et fut englobé dans la punition commune. Comme ses camarades, il dut pendant des heures, faire la promenade à cheval, en costume de manège, au pas et à poil. Les professionnels savent que cela brise le corps quand cet exercice se prolonge. Mais le jeune élève n'avait pas trahi ses amis qui lui en surent gré. Tous les camarades de la promotion du Prince ont gardé de ces années passées avec lui, le meilleur souvenir ; joyeuse amitié, bonté, cela ne s'oublie pas. Cette bonté du Roi Albert s'étendait à tous. A l'École de la Reine, à Vinkem, le Souverain de Belgique faisait de fréquentes apparitions. On avait donné aux petits garçons des fusils en bois. Prenant leur rôle au sérieux, les soldats en herbe présentaient en souriant les armes au Roi ; et lui, avec bonté, s'attardait au milieu d'eux en leur parlant avec une bienveillance toute paternelle. La vieille maman Tack, la Joconde, comme nous l'appelions, à quatre-vingt six ans, s'était fixée dans les premières lignes, s'intéressant aux poilus. Ce qu'elle était populaire ! Le Roi savait qu'en la décorant il faisait plaisir à tous les soldats : pour elle c'était un honneur, pour nous une joie. Nul n'ignore comment après la guerre le Roi Albert s'est intéressé aux misères de ses sujets. Ses largesses ne se comptent pas ; ce sont des millions qu'il a distribués. Cette bonté d'Albert provenait de la conviction profonde qu'il avait qu'elle est une vertu chrétienne. N'aimait-il pas à dire : « J'ai toujours cru que la charité était la première vertu de l'Évangile ? » Modestie du Roi Albert Cet homme que l'on a appelé Albert le Grand fut un modeste, mais d'une modestie voulue, comme sa bonté fut une bonté voulue. « Ma mère, aimait-il à dire, m'a toujours enseigné la modestie. » Verhaeren a pu dire avec raison : « Il ne savait pas le héros qu'il était », ou plutôt, il ne voulait pas le savoir. Nous avions défense de l'acclamer au passage ; et cependant avec quelle ardeur nous lui eussions fait ovation ! Les compliments n'étaient pas de nature à plaire à ce modeste. Aux jours de repos, dans une promenade solitaire dans la direction de Dunkerque, nous rencontrions souvent le Roi ; jamais il ne permit que, petit aumônier, nous fissions halte et front. Il faisait signe en souriant de continuer à marcher ou engageait une conversation toute amicale. De même dans les audiences qu'il nous accordait, il coupait court aux trois révérences protocolaires, entamait sans cérémonie le sujet de la conversation. Il supprimait les distances. N'allait-il pas jusqu'à demander si on n'avait pas de reproches à lui adresser ? « A vous, Sire, aucun ! » Et certes en présence de cette simplicité, nous eussions eu la franchise de dire ce qui aurait pu être blâmable dans sa conduite ; mais il n'y avait rien à critiquer, rien. On sait quel charme le Roi Albert, éprouvait à parler avec les petites gens ; leur simplicité les charmait. Quand il se préparait à la confession à Ciergnon, il ne voulait pas pour lui un tour de grâce et attendait patiemment que les paysans fussent passés avant lui. A Laeken, le dimanche, on l'a vu plus d'une fois, à la messe matinale, non pas dans le chœur, où un prie-Dieu lui était réservé, mais dans la nef, mêlé à la foule des fidèles. Le Roi Albert ne visait nullement à être arbitre de l'élégance. La simplicité de sa mise en étonna plus d'un ; à ses yeux la modestie avait plus de valeur que les vêtements les plus somptueux ; pour lui les détails de vanité humaine, ne comptaient pas. Le Roi Albert, grand

Chrétien Le Roi Albert fut un roi foncièrement chrétien. Annonçant sa visite à la cathédrale de Liège, à Monseigneur Rutten, il lui dit : « Premier citoyen du Pays, je veux qu'on sache que j'en suis aussi le premier chrétien ». Au moment de la déclaration de guerre il dit en plein Parlement : « Dieu sera avec nous dans cette juste guerre », laissant entendre par là que c'était dans le secours du ciel qu'il mettait toute sa confiance. La bataille de l'Yser allait se livrer. Nous étions arrivés, le soir, dans un tout petit village des Flandres. Nous vîmes le Roi pénétrer dans l'église ; il paraissait préoccupé, le front soucieux. Pendant vingt minutes il pria à genoux, devant le tabernacle. Au sortir de cette visite au S. Sacrement, il sembla en quelque sorte transformé, calme, rasséréné. Tous nous en fûmes frappés. Le dimanche, on voyait le Roi Albert se rendre à la messe de neuf heures, à l'église des Pères Oblats ; recueilli, absorbé dans la prière, il aimait à invoquer Dieu avec ses soldats. A ses yeux, la messe avait une importance capitale. Pendant son séjour aux Indes, on avait dressé pour un dimanche, le programme de la journée ; sauf la messe, tout avait été prévu dans les moindres détails. « Et la messe, dit le Roi, cela avant tout ! » Au retour de son voyage au Congo, il s'aperçut qu'il n'y avait pas de prêtre à bord du navire. Il fit venir le Capitaine du vaisseau et marqua son mécontentement de cette lacune. « Dorénavant s'il n'y a pas de missionnaire en partance, on fera venir un prêtre pour le voyage ; les passagers ont droit à la messe ». Quand le Roi prévoyait qu'il viendrait trop tard à Ciergnon pour la messe, il faisait télégraphier la veille au Père Prieur de là Trappe de Rochefort, pour avoir un religieux qui officierait à son arrivée. Encore Prince, il assistait aux stations de Carême, comme nous l'avons dit, et perdu en Dieu, escortait le S. Sacrement un flambeau à la main. Le jour de la fête du Sacré Cœur en 1918, il fit demander une messe à laquelle il assista avec la Reine. Du reste chaque premier vendredi du mois, il faisait célébrer le saint sacrifice en l'honneur du Sacré Cœur. C'était là une coutume de la famille. La Comtesse de Flandre faisait dire une messe dans sa chapelle privée tous les premiers vendredis du mois. Le Prince Albert et la Princesse Elisabeth y assistaient. Ce fut avec les sentiments de la piété la plus profonde que le Roi-soldat après la guerre prit part avec toute la famille royale à la consécration au Sacré Cœur de Jésus dans la Basilique de Koeckelberg. Tandis que nous étions aux tranchées de Dixmude, le Roi pénétra dans notre abri au moment ou nous récitions le rosaire. « Tiens, mon Père, vous récitez votre chapelet ». « C'est ma façon à moi, Sire, de faire la guerre, puisque je ne puis tirer sur l'ennemi. » « Ne finissez pas votre chapelet, mon Père, sans prier pour moi ». Après plusieurs mois passés à l'hôpital nous nous en étions évadés pour rejoindre le régiment. On nous porta en déserteur pour avoir quitté sans permission ! En passant devant le quartier général du chef de la Division Jacques, nous y entrâmes tout joyeux. « Mon Général, me voilà rendu à la liberté !... » quand nous aperçûmes le Roi dans un coin de la chambre. Confus nous nous excusâmes et bien vite nous nous rendîmes dans le parc. Le Roi avec le Général nous y rejoignit et nous prenant familièrement par le bras, fit avec nous quelques tours du jardin. « Mon Père, je vous défends d'être encore blessé, vous l'avez été cinq fois, cela suffit. Du reste la Reine doit vous l'avoir déjà dit. Mais, je voudrais vous demander quelque chose. Me promettez-vous de me l'accorder ? Comme le Roi venait de parler de prudence nous nous disions intérieurement. « Si on me demandait de passer à l'arrière, de quitter le front... alors ... alors ... Je serais obligé de refuser ». « Cela dépend, Sire, de ce que Sa Majesté me demandera .... si elle parlait d'abandonner le front... » « Oh ! soyez tranquille mon Père, vous pouvez m'accorder ce que je vous demande ; je suis du reste certain que déjà vous le faites ; je voudrais vous demander de dire tous les jours une prière spéciale pour moi, pour la Reine, pour les enfants ». « Évidemment, Sire, c'est accordé ». Ces demandes de prières faites à l'improviste montrent bien quelle atmosphère habituelle de piété régnait dans l'âme du Roi. Un dernier mot sur ce sujet. Quand le Général Comte de Grunne entra comme moine à Maredsous, le Roi lui envoya une lettre remplie de sentiments de piété. Ce fut encore le cas quand à un officier entrant en religion il envoya ces mots : « Se consacrer entièrement à Notre Seigneur, confère seul, à ceux qui sont touchés de la grâce, la paix de l'âme qui est le bonheur suprême ici-bas. » Conclusion Hélas ! nous avons perdu celui qui faisait l'admiration du monde et notre fierté. La Belgique a perdu son Roi. Nous Soldats, nous avons perdu notre chef et notre père. En son fils, Léopold III nous avons un frère d'armes. On l'a dit : « Où il y a mort, il y a résurrection ». En Léopold III le Roi Albert est ressuscité. Peu de temps avant sa mort, notre glorieux chef dit : « Je puis disparaître ; mon fils est préparé à me succéder ». Lui-même avait pris soin de l'initier à la lourde charge qui lui est tombée sur les épaules. « Je me reconnais en lui, dit-i l; il a la même manière que moi de voir les choses ». Oui, même sagesse, même vaillance, même dévouement. On a pu en juger dès la première heure de l'avènement de Léopold III. « Je me donne tout entier à la Belgique. » Nous fils de la Belgique, nous répondrons à cette splendide parole : En la personne de notre Souverain, nous aussi nous nous donnons tout entiers à la Patrie, et à son Roi ; ils peuvent compter sur nous.

[1] (D'après J. R Leconte "Aumôniers militaires belges de la guerre 1914-1918, Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Bruxelles, 1969) et d'après les documents dactylographiés concernant le Père de Groote et conservés aux Archives de la Province Méridionale de la Compagnie de Jésus, 6, rue A. Fauchille 1150 Bruxelles) [2]

les blessures du Père de Groote [3] Dans les archives des Jésuites à Bruxelles, il est fait mention d'une autre grande bienfaitrice des chasseurs de Charleroi: Madame Allen, dame anglaise ayant dépensé la somme de un million cinq cent mille francs pour venir en aide aux soldats et aux enfants belges. Grâce à elle et à d'autres dames anglaises, le Père de Groote pu aider largement ses petits chasseurs. [4] Ces deux textes proviennent de "Souvenirs d'un brancardier", auteur inconnu, ils ont été recopiés dactylographiés sur des feuillets se trouvant aux archives des Jésuites. [5] Eugène de Groote : volontaire de guerre, réformé en 1914 suite des blessures encourues. S'occupe alors de la protection des œuvres d'art dans le territoire non occupé. S'établit à La Panne et perd dans cette ville sa femme le 20 mars 15 (8 orphelins). En 1939, il habite au château d'Houthulst. Après les funérailles de son frère il écrivait au R. P Recteur de St- Servais: "...si nous avons été tous étonnés et touchés par la manifestation grandiose qui a eut lieu à la cathédrale, j'ai cependant, pour ma part, été plus ému de le voir rentrer dans ce petit cimetière de campagne, au sein de l'Ordre qu'il avait choisi pour sa famille. Comme un bon soldat qui rentre dans le rang après avoir accompli son devoir..." [6] Récits de Combattants recueillis par le Baron C. Buffin. Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs, 8, rue Garangière, Paris 6ème (1916) [7] Tiré de Motte 2ème Edition, 9 bois par Edmond Dutry, 1927 Gand (Mont-St-Amand), A. De Scheemaecker, Editeur. [8] Glanures dédiées aux Soldats du 1er et 4ème Chasseurs à pied – TOUJOURS en AVANT (Devise du régiment) par Henri de Groote S.J. – Aumônier au 1er Chasseurs à pied |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©