Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

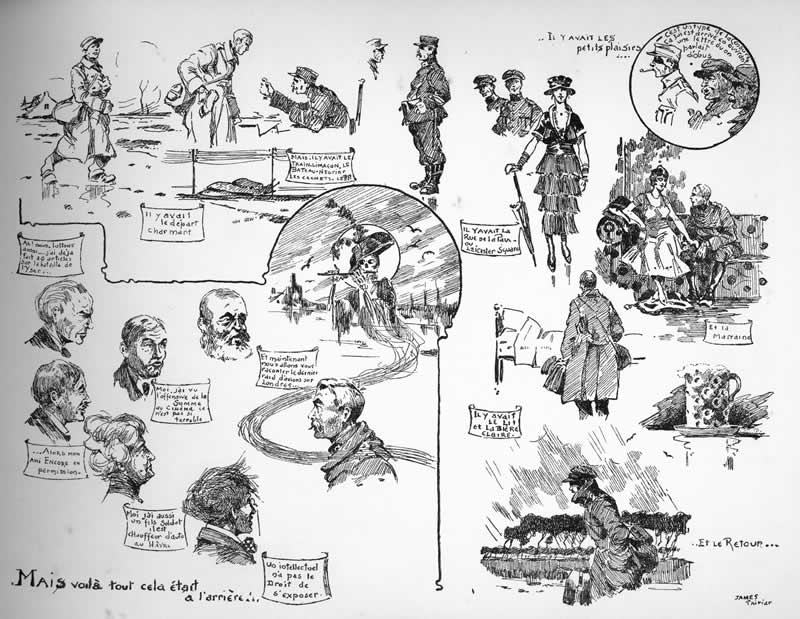

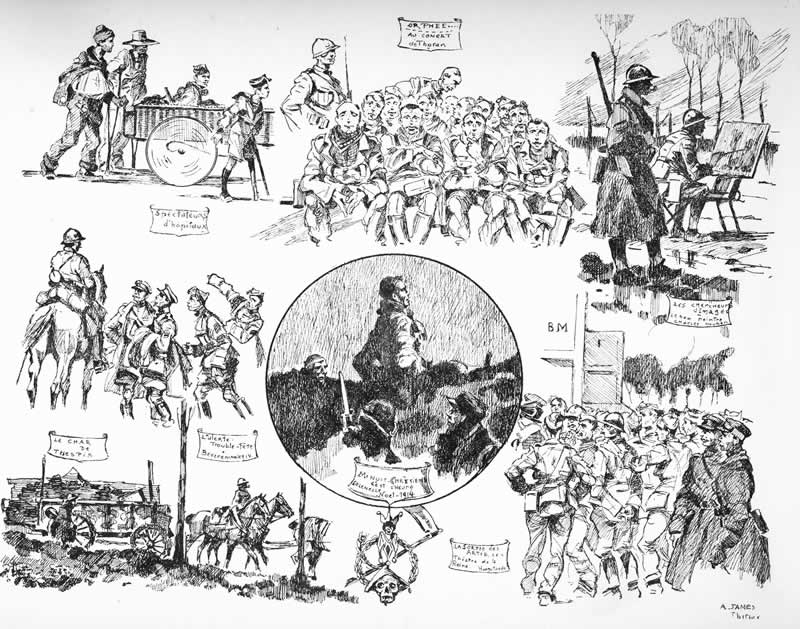

GLOIRE ET

MISÈRE 1914 – 1918 TEXTE ET DESSINS PAR JAMES THIRIAR BRUXELLES

& PARIS LIBRAIRIE

NATIONALE D'ART ET D'HISTOIRE G. VAN OEST & Cie,

EDITEURS ––– 1920

« L'armée est une nation dans la nation. » «

Il est convenu que ceux qui meurent sous l'uniforme n'ont ni père, ni mère,

ni femme, ni amie à faire mourir dans les larmes. C'est un sang anonyme. »

« L'armée est aveugle et muette. Elle frappe devant elle du lieu

où on la met. Elle ne veut rien et agit par ressort. C'est une grande chose que

l'on meut et qui tue ; mais c'est aussi une chose qui souffre. »

« L'abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du

martyr. Il faut l'avoir

portée longtemps pour en savoir la grandeur et le poids. » ALFRED DE VIGNY.

(« Servitude et Grandeur militaires. ») Le public me pardonnera de lui donner ce

modeste livre de guerre à l'heure où, pour beaucoup déjà, les canons pris sont

devenus de la vieille ferraille et les récits de campagne de vielles rengaines. Qu'il se rassure. Il ne trouvera ici que

des croquis sans prétention, accompagnés de pages documentaires. Le but ? Essayer de sauver de l'oubli

le petit côté de l'Histoire : essayer de montrer le soldat tel qu'il était. L'excellent historien militaire Winand Aerts, auteur de tant

d'études sur les guerres passées et plus spécialement sur les derniers jours de

l'Empire, a bien voulu m'aider dans ma tâche et entourer mes notes éparses de

son érudition.

JAMES THIRIAR Bruxelles. – Au premier jour de la

Victoire. Préface Il y a, depuis 1914, en Belgique, un créancier et un débiteur. Le débiteur c'est la nation tout entière, le créancier c'est l'armée. Dans cet album, destiné à payer une faible partie de la dette que nous devons à nos soldats, nous n'écrirons point la guerre, le moment n'est pas venu ; nous la décrirons. Nous essaierons – essayer est le mot qu'il faut, car la tâche est ardue autant que passionnante – de montrer ce que furent à la fois l'aspect des jass et celui des champs de bataille où ils versèrent leur sang durant quatre longues années de misère et de gloire. Notre ambition va très loin, sans doute, mais nous souhaiterions qu'on devinât, dans ces croquis faits sur place, dans ces notes prises au jour le jour, l'âme de nos braves et l'épouvante – nous allions dire l'horreur sacrée – des champs de bataille. Que le lecteur veuille bien, en tout cas, se figurer qu'il a devant lui, dans ces pages, l'armée, notre armée, telle qu'elle fut réellement aux champs glorieux de Liège, de Haelen et de Dixmude. Nous allons dérouter beaucoup de gens, bousculer bien des idées reçues, détruire un grand nombre de préjugés, mais, pour qui sait voir au delà d'une vaine apparence, l'armée de la Belgique n'en sortira que plus sympathique. Nos pauvres petits soldats ! Quel est donc ce ministre qui, sur la fin du XVIIIe siècle, conseillait à son souverain de vêtir en bleu le régiment de sa garde, et auquel le monarque, désabusé, répondait avec amertume : « F ... - les en bleu, f... - les en rouge, f...- les en jaune, ils f... tout de même le camp devant l'ennemi ! » Au rebours, on a pu vêtir nos régiments de toutes les manières, on a même pu ne pas les vêtir du tout, ils ont toujours tenu. Mais pour certains auteurs, et non des moindres, voilà un peu ce qu'on pensait en Europe de notre armée avant la bataille de Liège, et nous ne serions pas en peine de citer tel écrivain en renom qui avait pris à cœur de tourner en ridicule, sans grande dépense d'esprit, il faut le dire, les petits Belges. Et c'étaient les fuyards de Waterloo, ou la mascarade de la 628-E-8, l'armée de carton, la troupe grotesque, digne d'une principauté de Gèrolstein, où – suivant une revue anglaise – le corps d'ambulanciers et de musiciens dépassait de beaucoup l'effectif combattant ! Confiante en la foi des traités, engourdie de bien-être et de sophismes, rassurée par sa faiblesse même, la Belgique fut lente à rénover son armée, à la débarrasser d'anachronismes flagrants. Aussi, quand se déchaîna la tourmente, nous ne possédions ni flotte aérienne, ni grosse artillerie, ni recrutement général, ni uniformes de campagne, mais nous avions des dolmans chamarrés, des plumets, une garde civique et des bonnets à poil.

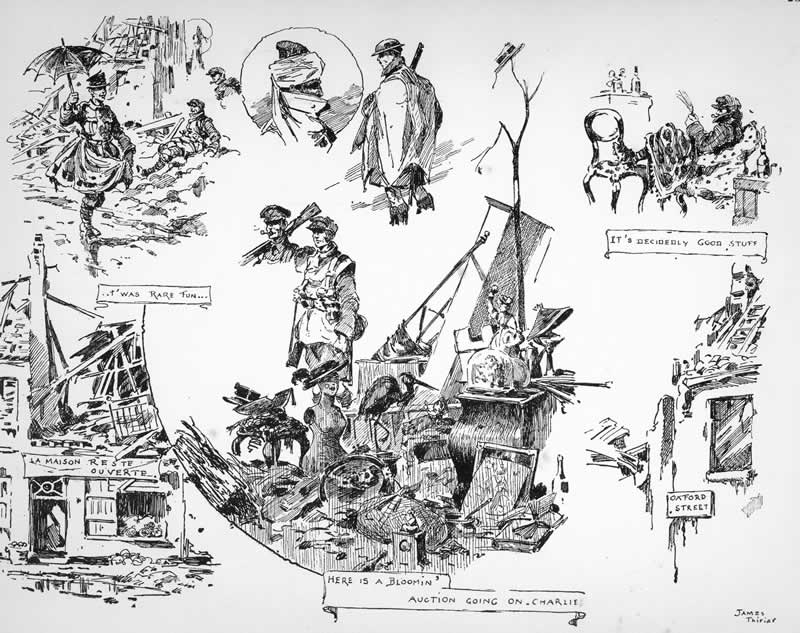

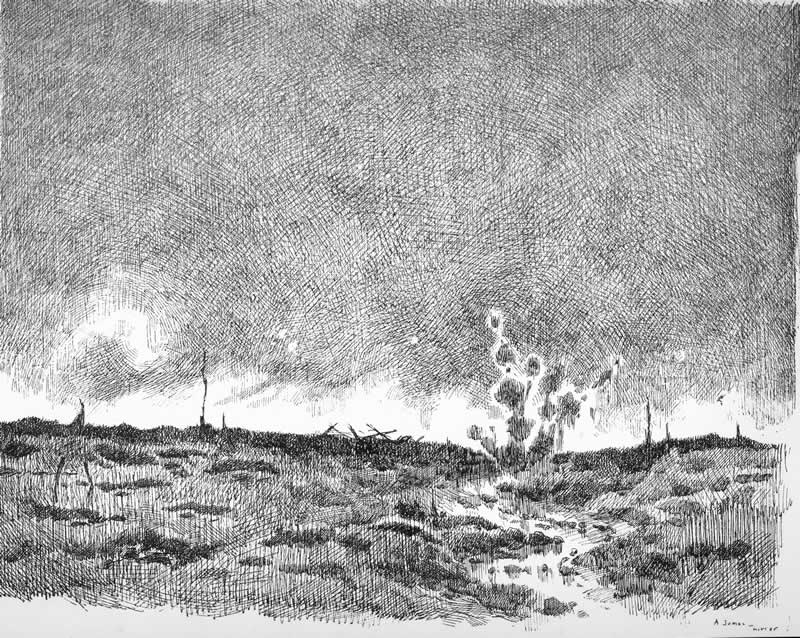

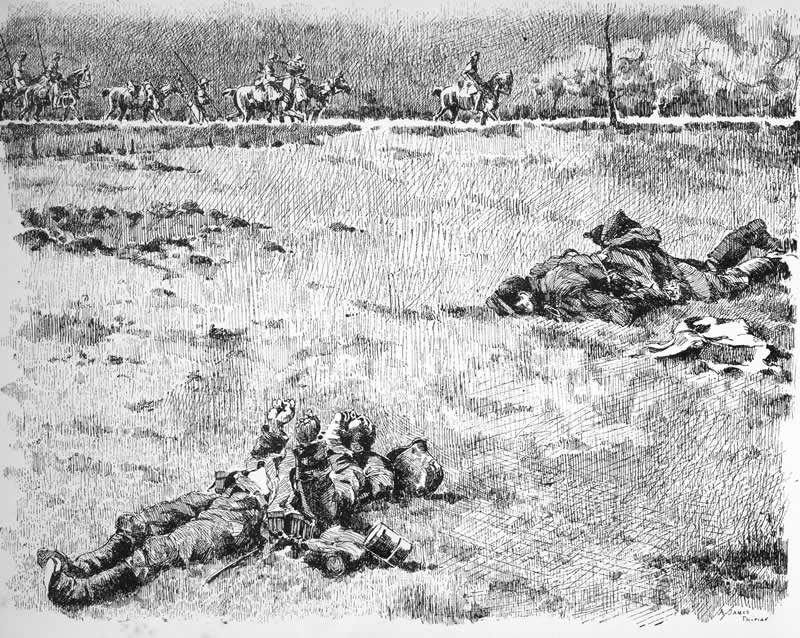

Patrouille de Lanciers – Août 1914. Comme tous les régiments de Belgique, les Lanciers avaient conservé un uniforme vieux de plus de cinquante ans et ne répondant plus en rien aux nécessité de la guerre moderne Et c'est ce qui donnait prise à l'ironie dont se mêlait le vague mépris de nos voisins, tout aussi fiers par ailleurs de leurs beaux ajustements guerriers, mais ayant sur nous cet immense avantage d'être millions où nous étions milliers et de posséder un en-cas de feldgrau, de kaki et un matériel adéquat aux exigences du siècle. Surpris, nous avons jeté dans la bagarre nos carabiniers en chapeau miroitant, nos lignards en taconnet écrasant les tempes, nos guides en pantalon rouge... et nous avons vu revenir une armée extraordinaire, si extraordinaire que nous ne l'avons pas d'abord reconnue, une armée coiffée de fer, vêtue de brun, avec des canons monstres, peinturlurés, camouflés, des baïonnettes sérieuses, des généraux qu'on ne distingue pas à six pas des sous-lieutenants, semblables eux-mêmes aux simples Jass. Comment s'est opéré ce prodige ? De quelle manière s'est enfin solutionné le problème à l'étude depuis de longues années ? L'histoire officielle dira qu'il a suffi d'un arrêté-loi. Eh bien non ! Ou tout au moins a-t-il fallu, pour en arriver là, des mois de tâtonnement et de misère. Et c'est plutôt d'en bas qu'est venue la transformation. Les pages qui vont suivre le prouvent, et la vérité y trouvera son compte, non seulement pour cette guerre-ci, mais pour toutes. C'est presque un lieu commun de reléguer au rang de la fantaisie les belles toiles qui, dans nos musées d'Europe, avaient la prétention de représenter fidèlement l'épopée guerrière de Louis XIV à Napoléon. C'est trop de dire qu'il n'y a jamais eu de guerre en dentelle, ni de volontaires tels que les décrit Lamartine, ni de batailles de l'Empire en grande tenue de parade. Tout le monde le sait. Et, pourtant, cette concession faite à l'exactitude n'est pas suffisante. A nous donc les croquis faits au front et les récits véridiques et cruels de la vie en campagne. A nous les vîs paltots et les vainqueurs en loques de l'Yser. Ceux-là pourront nous dire pourquoi l'histoire du vrai costume de bataille des siècles passés est encore à venir, pourquoi le pékin ne sait pas, ne peut pas savoir ce que c'est qu'un champ de bataille. Les essais tentés dans ce genre sont, en général, peu connus. Callot et quelques autres, très rares, ont peint le soldat tel qu'il était et soulevé un coin du rideau brillant, tissé d'étincelants mensonges, avec quoi l'on tient les foules en respect et en admiration. Qu'elles sont étranges, angoissantes, ces choses entrevues dans l'œuvre d'un Goya, d'un Faber du Faure, d'un Vereschagin ! Mais, faut-il le dire ? Pas plus qu'une goutte froide jetée dans une cuve d'eau bouillante n'en fait baisser la température, pas plus la révélation des horreurs qui l'accompagnent n'a pu réduire l'attirance de l'homme pour la guerre. Cet hypnotisme du danger, et, tranchons le mot, bien qu'il ait fait sourire quelques sceptiques, cette soif de la gloire, ne sont que trop réels. Disparaîtront-ils quelque jour ? En attendant, il serait puéril et même dangereux d'en nier l'existence. Nous avons parlé des champs de bataille : l'aspect n'en est pas moins déroutant pour les non-initiés que celui d'une armée en campagne, surtout s'il s'agit d'un champ de bataille de cette dernière guerre.

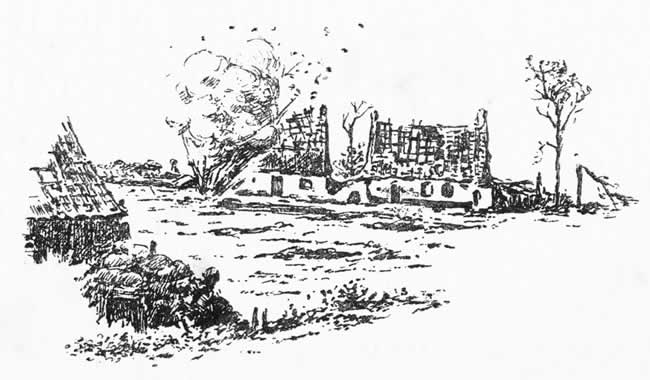

Ceux du début – Août 1914. Gendarmes, Guides, Carabiniers, Artilleurs et Prêtres-brancardiers au début des hostilités Jadis, le choc qu'on appelle une bataille n'était ni moins terrible, ni moins meurtrier, mais jaillissant en flamme rageuse, il s'éteignait au bout de quelques heures. Jusqu'au milieu du siècle dernier, plus tard encore, les rangs serrés étaient la règle, et il en résultait d'indescriptibles cohues, des confusions sans nom. Quand se produisait une accalmie, que les adversaires regagnaient leurs positions et que les épais nuages blancs de la poudre se dissipaient, le terrain où avait eu lieu la rencontre grouillait de cadavres, de blessés, de chevaux à la débandade, d'armes, d'objets d'équipement et de canons. De nos jours, la lutte s'est éparpillée sous la pluie infernale de projectiles énormes. L'infanterie se terre, la cavalerie n'agit plus en masse, les canons disparaissent sous les camouflages ou dans des fosses. Les boulets du XVIIIe siècle qui s'acharnaient souvent en vain contre les fermes et les villages ont fait place aux obus de rupture, aux torpilles, aux mines devant quoi s'évanouissent au bout de quelques jours, la bataille encore à son début, toutes traces de construction, de plantation. Bois, maisons, villages, collines, tout disparaît dans une sorte de tremblement de terre : ça et là quelques débris fument au milieu d'immenses excavations, comme les fumerolles d'un cratère; le sol raviné, labouré se déforme lentement. Des volcans de terre, des flocons blancs ou noirs ; çà et là quelques infiniment petits bondissant en chaîne lâche, à peine distingués du terrain où ils se plaquent immobiles toutes les dix secondes, et c'est l'assaut parfois décisif. Dans ces conditions, il ne peut être question de représenter un champ de bataille. Il faut bien se rabattre sur le côté épisodique, le détail aperçu, la petite « chose vue ». Un mot pour finir. Cet album n'est pas un musée des horreurs de la guerre. Le hideux cortège qui fait autant que jamais escorte à Bellone n'est point dans notre programme, encore qu'on en puisse entrevoir les ombres et les reflets dans quelques-unes des compositions qui suivent. Mais à cela près, ni le soldat qui a dessiné ici ce qu'il avait eu sous les yeux, ni l'écrivain qui a rassemblé et condensé les notes éparses dans ses carnets de campagne, n'ont voulu théoriser de quelque manière que ce fût. Seulement, il leur était impossible d'embellir, ou pour dire mieux et plus juste, de parer, de camoufler ce que fut cette campagne de quatre ans en Belgique. Ils ont été sincères, rien que sincères et c'est le seul mérite dont ils se réclament auprès du public.

Ce n'est pas que nos troupes n'eussent l'allure qui convient à des gens décidés à entrer sans défaillance dans une grande aventure. Rien de plus martial que ces chasseurs, ces lignards, ces carabiniers, chargés du lourd paquetage de campagne et semant aux quatre coins de l'horizon leurs chants de route ou l'alerte sonnerie de leurs petits clairons. Rien de plus beau que la masse sombre des grenadiers quittant Bruxelles musique en tête au milieu des acclamations. Nulle troupe comparable à cette escorte vraiment royale, à cette gendarmerie à cheval, grave et puissante comme une phalange de la vieille garde. Splendides encore, ces colonnes de l'artillerie manœuvrant sans accroc à la voix calme d'officiers gantés, astiqués, impeccables. Et autant pour tous ! Mais cet appareil guerrier qui était le nôtre en 1914, ces capotes sombres, ces tuniques et ces képis passementés, ces talpaks, ces colbacks, ces oursons tombant aux yeux, ce rutilement de cuivre et d'acier poli, de culottes rouges et de shakos vernis, tous ces équipements, si crânement portés qu'ils fussent, évoquaient un autre âge, une époque déjà lointaine, tout à fait enterrée aujourd'hui. Il ne semblait pas que quarante-quatre ans nous séparassent d'un 1870 toujours présent à nos souvenirs, obsession qui faussait toutes nos conceptions d'une guerre possible, en ce moment certaine. Et la méthode de nos adversaires, sinon leurs costumes, ne fut point d'abord pour ébranler la conviction qu'il en serait toujours ainsi, que rien n'était changé, et que Rezonville – ou Sedan – étaient d'hier. On savait si peu chez nous les noms barbares de Liao- Yang et de Kirk-Kilissé. Voyez plutôt Liège, où l'infanterie ennemie donne l'assaut en masses, et Haelen où sa cavalerie renouvelle les charges d'un Bredow ou d'un Auerswald. Puis, par là-dessus, des dates évocatrices, un grand diable de soleil, du mouvement, des routes poudreuses où s'allongent les colonnes, comme en cette marche fameuse de la 4e brigade le 12 août, des estafettes lancées à fond de train, des vergers où escarmouchent les uhlans et les hussards de la mort, ici une compagnie brandissant fièrement des casques à pointe – les premiers trophées ! – là un drapeau de la ligne fièrement encadré de vieilles moustaches grises; plus loin un général haranguant des bataillons qui défilent, harassés, rendus : « Soldats ! La Belgique a les yeux sur vous ! » Puis, pour que cela n'ait point trop l'air grande manœuvre ou petite guerre, çà et là un groupe saignant et livide de blessés ; dans les prairies, par petits tas, des choses loqueteuses, des haillons sans forme, qui sont des cadavres, et au loin, parmi les arbres ébranchés, décortiqués par les premiers obus, un village qui flambe en crépitant sous un grand panache de fumée rousse. Cela c'est le beau temps où l'illusion

règne maîtresse aussi bien chez l'ennemi que chez nous et dans les camps des

alliés. « Guerre joyeuse et rafraîchissante, clame l'entourage du Kaiser : dans

un mois nous serons à Paris ! –

On va les bouffer, y va pas en rester, ripostent les Français ». Les autos

parquées à l'arrière sous des signes cabalistiques CAMACAMI, etc., hiéroglyphes

devenus depuis une langue courante, les avions timides, pas bien nombreux,

toutes ces innovations : grenades, aéros,

mitrailleuses, dirigeables, canons monstres, ne font partie de l'appareil

guerrier que sous bénéfice d'inventaire.

Les tanks et les gaz

asphyxiants, les cuirassés de l'air et les liquides enflammés sont encore dans

les limbes. Nous en sommes toujours à l'imagerie un peu vieillotte ; notre imagination honnête et naïve

néglige Wells et se porte de préférence vers les pantalons rouges et les

casques à crinière, les kilts et les cornemuses des divisions de Joffre et de

French que notre armée sent confusément s'agiter derrière elle dans une mobilisation

pleine de fièvre. Illusion de courte durée.

Nous allons être seuls, longtemps, et l'ennemi jusqu'ici n'a fait que tâtonner,

jouer (jeu dangereux qui lui coûtera cher, soit dit en passant). Il va

démasquer des moyens de guerre devant lesquels s'évanouira très vite le rêve

d'une campagne à la vieille manière – selon nos croyances. A un demi-mois

à peine de la déclaration de guerre, cent détails ont modifié l'aspect de nos

soldats et prouvent l'insuffisance de leurs uniformes de campagne. Sans parler de marches et contre-marches sans nombre qui ont en quelque sorte patiné

les tenues, la sinistre et glorieuse journée du 18 août, qui porte en elle

comme un souffle glacé, dévoile une de nos plus grandes erreurs : pour un seul

régiment, le 22e de ligne, quatorze officiers tués, dont sept chefs

de compagnie, et douze blessés. A ce taux-là, les cadres fondent comme la neige

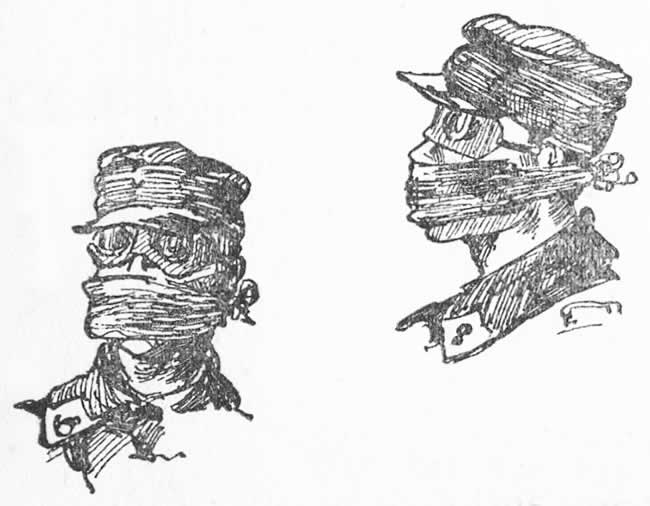

aux rayons du printemps. Et d'instinct, les

officiers abandonnent leur trop voyants insignes : la housse en toile cirée de

leur shako disparaît, à moins que, ternie, peinte au hasard de l'inspiration,

ou simplement trempée dans la terre humide et la poussière, elle cesse d'être

indiscrète. Les officiers des

grenadiers étaient partis en képi galonné d'or : celui-ci va rejoindre...

les tambours, et pour les remplacer, plusieurs adoptent le petit bonnet rond de

la troupe, cette galette jadis si familière à toutes nos villes de garnison.

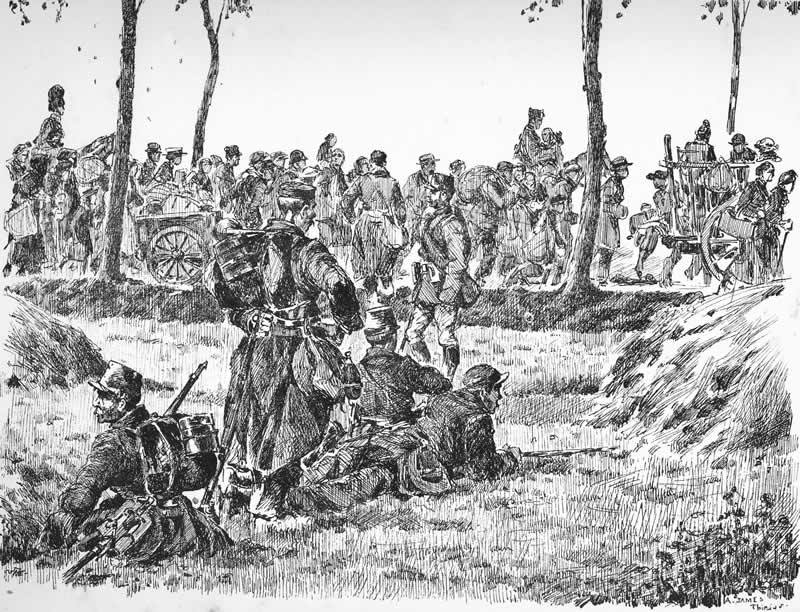

L’exode – Août 1914. Parmi les spectacles de la guerre, la fuite des villages entiers au milieu de la retraite de nos troupes, fut certes le plus lamentable Disparus aussi les pompons

d'or, et ces sabres dont le fourreau d'acier poli décèle de trop loin la

présence des chefs. L'exemple est suivi par la troupe : en peu de jours, tout

ce qui encombrait inutilement les hommes, tout ce qui était susceptible de

trahir, d'allonger la cible vivante, tout ce qui dépassait la silhouette

réduite à sa plus simple expression, est honni, banni, rejeté d'office, sans

souci des règlements ni de l'élégance. Dans ces cas-là c'est

toujours le couvre-chef qui écope : ainsi firent les grenadiers de la Garde à

Essling et les régiments de ligne pendant la campagne de 1859 en Italie. Nos

lanciers s'en prennent à leur shapska, trop semblable

à celui des uhlans et cause de méprises funestes aux heures blêmes de l'aube et

du crépuscule. Les gendarmes ont plus de peine à se séparer de leur ornemental

ourson ; ils le suspendent à l'épaule pour cacher les aiguillettes trop

claires.

Peu à peu, les shakos font

place aux bonnets de police que l'on retourne pour en faire disparaître le

bandeau rouge, et auxquels on adapte une visière, comme avaient fait déjà les

carabiniers-cyclistes. Des diables, ceux-ci, de véritables démons, bien loin de

se douter pourtant que Berlin les a faits légendaires. Ils sont partout, ils

passent partout, tantôt pédalant à toute allure sur d'impossibles chemins, ou fouillant

les bois et les vallons la machine au dos, le fusil au poing. Appuyés par

quelques randonnées de nos guides, non pas nos beaux guides des jours de revue,

mais de singuliers bonshommes, hirsutes, au teint recuit sous leur colback

ébouriffé, la veste décolorée, la carabine en banderole comme les chasseurs de

l'Empire ; avec quelques pointes hardies de lanciers, de gendarmes et d'auto-mitrailleuses, nos cyclistes désorganisent, décousent,

tailladent l'immense réseau du service de reconnaissance si habilement monté

par l'état-major allemand, désormais hésitant, rageur, persuadé que la ridicule

petite armée du roi Albert masque la concentration d'énormes contingents

français et britanniques ; n'a-t-on point aperçu les pantalons rouges ? Mais si les basanes garance

des guides troublent étrangement le Grosse Generalstab,

il est bien permis aux officiers boches en mission de s'esclaffer à la vue des

blouses bleues, des bonnets 1830, des piques et des carabines Flobert de la garde urbaine, arrière-ban de la garde

civique. Tarasconnade ? Que non pas.

Ignorance tout au plus. Formée en bloc de braves gens, rentiers, commerçants,

pères de famille sans l'ombre d'éducation militaire, notre garde civique ne

pouvait être qu'encombrante. Revenus de leurs illusions, un grand nombre de ces

« soldats du dimanche », débarrassés des zwanzeurs qui avaient eu bien vite «

l'horreur du métier des armes » (le mot est d'un officier des bleus), rentrèrent dans le rang, et

firent modestement et bravement leur devoir. Car si l'institution ne valait

rien, les éléments qui la composaient furent souvent très bons. On en pourrait donner mainte preuve. Même, certains escadrons de

la milice citoyenne furent cités avec éloge, en dépit de leur allure

carnavalesque encore que truculente : rapières monumentales, carabines

hétéroclites, revolvers à faire pâlir les « Bucks »

du Far-West, bonnets roux aussi mal notés que le czapska

des lanciers à cause d'une sinistre ressemblance avec ceux des hussards

ennemis. Allons plus loin. Dans

cette période de la guerre qui s'étend du mois d'août à la fin d'octobre 14,

les volontaires ne valurent pas beaucoup mieux que la garde civique. Certes l'enthousiasme était

émouvant, qui fit s'enrôler par milliers des hommes de tout âge et de toute

condition, mais l'enthousiasme ne fait pas une armée, et si l'infanterie de la

garde civique se distingua surtout par son manque de sang-froid, son

laisser-aller déplorable et sa tenue plus que relâchée, les volontaires belges,

vêtus à la hâte, conservant parfois leurs habits civils, faute de mieux,

équipés de sacs de toile, armés de vieux fusils français, furent plusieurs

semaines à se mettre au pas. Mais quoi ! il fallait tout

improviser, pourvoir à tous les besoins, parer à tant d'éventualités ! L'état

de désorganisation profonde où se débattait la Belgique n'a rien ajouté,

pensons-nous, à la gloire de son agresseur. * * * Avez-vous lu la Guerre

des Mondes ? Il y a là, entre autres, une page étonnante, admirable, où

Wells décrit la fuite de Londres devant le péril martien. C'est à se demander

dans quel cauchemar apocalyptique l'écrivain anglais a puisé les linéaments et

les détails de cette scène : tout un monde en marche, dans une sorte de panique

froide, la cohue, la poussée irrésistible, bestiale, la foule transformée en

torrent où des êtres humains succombent et disparaissent, une rumeur incroyable

faite de cris, d'appels, de jurements, de hurlements, auxquels succèdent par

instant non pas le silence, mais le seul bruit très distinct du piétinement des

chevaux et des hommes, du roulement de tous les véhicules possibles ... Eh

bien, cette vision d'épouvante s'est transportée dans la réalité. Ceux qui ont

vu la fuite d'Anvers devant le péril allemand sont là pour attester que le

romancier n'a rien exagéré. Dans cet exode éperdu de

tout un peuple, que devenait l'armée ? Après d'âpres combats dans la zone qui

s'étend de Boom à Hérenthals, nos régiments décimés

avaient reçu l'ordre de se replier sur la rive gauche de l'Escaut. Cette

retraite a été racontée, et il n'entre pas dans notre cadre de dire ce qu'elle

fut, sinon au point de vue tout spécial qui nous inspire. L'aspect des premiers jours

n'existait plus. La bataille avait passé sur tous ces hommes, et la misère se

montrait sous la forme de vêtements déchirés, de chapeaux de toute sorte «

réquisitionnés », d'espadrilles et de savates quelconques remplaçant les

souliers réglementaires. La division qui avait

combattu à Namur, et dont la retraite s'était prolongée dans tout le nord de la

France jusqu'au delà de Rouen, exhibait des uniformes disparates, des

équipements et des képis français, jusqu'à des chéchias de zouave. L'un de ses

escadrons, remonté en selles, brides, paquetages et lances allemandes évoquait

le souvenir de ces uniformes de prise si fréquemment portés au début du siècle

dernier.

Les demi-soldats. On en fut encombré au début : gardes-civiques, gardes-urbaines, volontaires, brancardiers, automobilistes et boy-scouts, tous animés des meilleures intentions, mais ne parvenant pas à être « à la page » On innovait le képi à la

serbe. La détresse de nos uniformes minables était rendue plus vive encore par

la présence des troupes anglaises équipées de neuf et d'une propreté, d'une

netteté qui sont l'apanage de cette armée. Les Allemands faisaient des gorges

chaudes de ces bataillons de milice et de yeomanry et annonçaient gravement aux

provinces belges occupées que « l'armée anglaise manquait de vêtements, de

cornemuses et de papier à écrire ». Mais les Tommies

jaillissaient du sol, encourageaient nos jass

par leur sang-froid et leur sens pratique. C'est à Anvers sans doute que naquit

l'idée de s'inspirer des uniformes et du paquetage si bien compris des soldats

britanniques, mais comme d'habitude, le projet fut longtemps à l'état de germe,

et tout se borna pour l'instant à quelques imitations individuelles – le

ceinturon à bretelle des officiers par exemple. Sous la protection des Anglais,

l'armée belge disparut, emportant avec elle ses blessés, son matériel, ses

drapeaux, son Roi. Alors, c'est le calvaire

douloureux, ô très douloureux, qui ne se dénouera que sur l'Yser. C'est que, il faut bien le

dire, notre armée en quittant Anvers avait le moral profondément attaqué. La

misère n'était pas que sur les uniformes. Tous les hommes la portaient au cœur. Jamais peut-être, durant

ces quatre années de guerre, nos troupes n'eurent-elles à subir une crise

semblable. Comment ? on avait laissé

de son sang et de sa chair à Liège, à Louvain, à Namur, à Anvers, on avait

trimé, sué, combattu, crevé de faim, pleuré, on s'était arraché le cœur, et tout cela ne

servait à rien : on abandonnait Liège, et Louvain, et Bruxelles, et Namur, et

Anvers, on parlait d'abandonner Gand et la côte, tout le pays alors ? On

laissait derrière soi les vieux, la femme, les gosses, la maison, les champs, à

la merci de l'ennemi, et de quel ennemi ! Ah ! les phrases toutes

faites sur l'héroïsme ! Oh le bon billet ! Ce jour-là, le jour où

l'armée apprit que la reculade continuait, elle connut le désespoir. La retraite ne fut pas un

mouvement militaire, pas une fuite non plus. Autre chose. Ce fut morne,

machinal. Des régiments réduits à des bataillons, des uniformes devenus

haillons, plus de rangs, plus de grades, plus de musiques. plus de chansons de

route, plus de paroles même ; des êtres hébétés, n'ayant plus que

l'instinct des troupeaux. Alors, l'Yser ? la bataille

de douze jours, sans trêve, sans pain, sans appui, sans artillerie, la

résistance quasi-fabuleuse aux attaques cent fois renouvelées de masses soûlées

d'éther et de discipline, couvertes par une artillerie fantastique ? On peut affirmer

aujourd'hui que ce qui sauva l'armée ce fut la fuite de la population d'Anvers

et des Flandres. Ce spectacle était fait

pour bouleverser jusqu'aux âmes les plus frustes. Au passage de l'Escaut, sur

les ponts de fortune lancés par le génie, le torrent des fuyards fut un instant

arrêté, bloqué par sa densité même. Il y eut là des scènes d'horreur dignes

d'une Katzbach ou d'une Bérézina. La panique gagna la

rive gauche où des villages entiers furent désertés, et le flot de la débâcle

emporta les populations vers la Hollande ou vers la côte. En présence de cette fuite

apeurée, de ce désastre auquel nul d'entre nous, Belges, n'eût jamais osé rêver

sans hausser les épaules, devant l'attitude calme et décidée du Roi au plus

fort du danger, nos soldats se reprirent. Toutes leurs misères disparurent

devant une misère plus grande. Ce fut comme un appel émouvant et désespéré de

la patrie, nul n'y résista, tous consentirent le sacrifice jusqu'au bout. Et voilà pourquoi nos

malheureux soldats ont tenu sur l'Yser. Le jour où vint cette célèbre proclamation

du Roi qui disait la retraite terminée, le soulagement fut inexprimable. La

Belgique inviolée n'était plus qu'un territoire de quelques arpents. Eh bien !

on défendrait ce reste de patrie et l'on se moquerait de toutes les légions du

Kaiser ! * * * Tous les combattants de

l'Yser ont pour parler de la bataille d'octobre 1914, les mêmes expressions,

qui se résument en ce seul mot : l'enfer. Dans cette guerre si longue où

l'horreur devait aller croissant, il y eut mieux pourtant, et Verdun fut

peut-être plus tragique. Mais en octobre 1914, Verdun était loin, et nulle part

on n'était fait dans l'Europe occidentale à de si dramatiques épisodes.

Toujours encore, les

survivants de Dixmude et de Nieuport gardent de ces douze ou quinze journées de

bataille une impression profonde, mais confuse, et ce n'est étonnant si l'on

songe à la succession vertigineuse des gestes violents, imprévus, au

déchainement combiné de la lutte des éléments, de la tempête d'artillerie, du

prodigieux feu d'artifice des fusées et des incendies, de l'attaque renouvelée

sans répit, non seulement tous les jours, mais toutes les nuits. Dans ce

tremblement de terre, dans ce fracas cyclopéen, dans ces lueurs et ces

écroulements que zèbre sans relâche une pluie diluvienne, nos soldats

apparaissent comme des ombres, et l'on chercherait en vain chez eux une trace

familière d'uniforme ou d'aspect d'avant-guerre. Ils sont en loques, ils sont

méconnaissables. Ils sont d'ailleurs les infiniment petits, ployant sous

l'énorme tourmente, comme des fourmis envahies par l'inondation. Et cependant

ils font tête, ils offrent ce spectacle admirable d'êtres pensants venus à bout

d'immenses forces brutales par le seul miracle de leur volonté. A l'endroit même, et ce parallèle est

émouvant, à l'endroit même où leurs ancêtres avaient lutté contre la force

prodigieuse de l'océan et l'avaient vaincue, ils luttent, eux aussi,

victorieusement contre l'avalanche des légions grises incapables de leur

arracher ce dernier refuge de la Patrie. Et quand s'éteint l'incendie, quand

les gros canons se taisent, essoufflés,

quand la plaine devant eux n'est plus qu'un épouvantable charnier où

l'eau suinte ils demeurent, ils sont là, défigurés, sanglants, noircis,

déchirés, boueux à force de s'être enracinés dans ces quelques arpents de terre

qui représentent désormais toute la Belgique, dans cette glèbe avec laquelle

leur chair se confondit pour résister mieux.

Eclaireurs anglais dans les dunes – Octobre 1914. Sitôt débarquée, l’étincelante cavalerie anglaise commença son métier de scout dans les dunes Mais qu'ils sont beaux

quand même nos soldats ! Comment s'étonner que la bataille de l'Yser soit

entrée de plain-pied dans la légende et que la physionomie vraie de ses héros

se soit estompée, effacée, pour faire place à une idéalité de gloire et

d'héroïsme ? Oui, la légende s'est d'ores

et déjà emparée de ces grandes figures, de ces actions héroïques, de ces

épisodes mémorables. C'est le 7e de

ligne, dont tous les hommes ont mérité la croix d'honneur attachée par le Roi

au drapeau du régiment. C'est la 28e batterie d'artillerie avec Colson et Cambrelin, la 45e

avec Wéry. C'est Meiser

avec ses piottes, Henri d'Oultremont avec ses

grenadiers. C'est Jacques, frappé sur la grande place en feu de Dixmude, mais

continuant de diriger la défense. Il pourrait dire, celui-là, comme trois siècles

auparavant l'archiduc Albert à la bataille de Nieuport : « je suis esté ung peu blessé... mais ce

n'est chose de moment. » Jacques, vieil Africain, a des mots à lui. A l'ordre

du G. Q. G. « qu'il faut tenir à outrance la tête de pont de Dixmude », il

répond goguenard : « Rien n'est plus exact. » C'est Ronarch

dont la silhouette de rude marin breton est pour toujours liée au souvenir de

cette terrible halte de Caeskerke, d'où il commande

ses demoiselles en pompon rouge, troupe admirable. C'est l'enterrement sous les

obus du brave commandant Pouplier, dans ce petit

cimetière où les obus allemands éventrent les tombes et brisent les croix.

C'est l'assaut mortel de ces six compagnies du 11e de ligne menées par Leestmans, « épisode

inoubliable, tragique et grandiose entre tous », dit l'histoire. C'est enfin le tas sublime

des héros anonymes, plus nombreux que les autres. Or, en ces heures

glorieuses, réduits à se vêtir comme ils pouvaient, privés de loisirs pour

faire le moindre brin de toilette, mal nourris, éreintés, grelottants et

fiévreux, contraints de laisser s'éveiller en eux au souffle de la guerre les

instincts primitifs latents, nos soldats n'étaient pas loin de rappeler

certaines bandes de condottieri fameux dans l'histoire. N'inventaient-ils pas

le mot « dixmuder » pour désigner le fait, en

d'autre temps répréhensible, de s'approprier sans scrupules ce qui leur

semblait bon ? Ceci ne doit effaroucher

personne. Rappelons que cet état violent, tout passager d'ailleurs, était imposé

non seulement par le contact des troupes africaines, mais par la dure loi de la

lutte pour l'existence. La civilisation est un grand mot, mais était-ce avec

des discours sur la morale et des élans de mansuétude que nous pouvions songer

à vaincre les hordes barbares ? Et ne sommes-nous pas bien heureux, au fond,

d'avoir pu opposer une bande de loups à la troupe des chacals ? * * * Rien n'était plus semblable

à nos soldats que ces volontaires en loques, si superbement illustrés par

Raffet : mêmes grands airs farouches, mêmes guenilles héroïques, mêmes sabots. Sortie de la bataille,

l'armée se trouvait dans un dénuement terrible ; pas de magasins à l'arrière,

pas de ravitaillement, pas de dépôts, tout était à faire, à organiser. Les régiments présentaient un chaos

d'uniformes de tous genres : vieux vêtements du début, capotes noires, shakos

défoncés, archaïques bonnets de carabiniers et de grenadiers, képis à oreillères, semblables à des casquettes d'aveugles, et des

vestes, et des tuniques et des pantalons de toutes les toiles et de tous les

draps ; morceaux d'uniformes français : capotes bleues, képis, bonnets de

marin. Et puis la plus outrancière fantaisie qu'il soit possible d'imaginer :

chapeaux mous et melons, casquettes, shandails de

laine, même des golfs de femme. Plus tard, le velours à côtes gris ou brun sera

quasi d'ordonnance, si ordonnance il y a...

On en fera des culottes

bouffantes portées avec des surculottes de toile, et

de minuscules vestes qui, avec les sabots et les molletières, donneront aux

soldats l'allure de paysans hollandais. Les chaussures ? De vieux

godillots baillant la misère pour les plus fortunés, les autres iront en

galoches de bois, en espadrilles, en sabots, ce qui fera des relèves clapotantes ; d'autres enfin iront pieds nus, voilà tout.

Et l'on songe à la superbe estampe de Raffet, où un représentant aux armées de

la République promet une paire de sabots aux hommes s'étant bien comportés. Pour compenser ces

haillons, réchauffer les membres transis, dans les abris, les granges

écroulées, les églises froides, on s'enroulera dans force couvertures, les plus

bariolées et les plus multicolores. Il y avait de vraies

couvertures, provenant des villas et des hôtels, mais il y avait aussi des

tapis de table, des rideaux à grands ramages dans lesquels on se drapait, ou

que l'on portait troués à la manière de ponchos mexicains ; en route ils

étaient roulés sur le sac, mis en bandoulière ou en ceinture. Le soldat adore, en

principe, tout ce qui, le faisant sortir de l'ordonnance, lui donne une allure

personnelle. Pour ce, cette misère fut l'âge d'or. Que de trouvailles ! Ainsi

l'écharpe dont on s'emmitouflait la tête, quelle source heureuse de

combinaisons ; la variété de formes et de couleurs était infinie, et l'on se

souvient d'un nègre magnifique cravaté d'orange ; fort bien porté également, le

passe-montagne, qui fut à la « mode » dans cette misère. Comme au début de la

campagne, on avait, pour se délasser les jambes, envoyé les guêtres dans tous

les fossés de Brabant et de Flandre, on se trouva en plein hiver, les jambes

dégarnies ; les Français et les Anglais portant la bande molletière, nos hommes

eurent tôt fait de les imiter. Il en vint de partout, même de l'Intendance !

Pour les confectionner on découpait les couvertures des tués, ou bien même, de

vieux rideaux et de vieux sacs.

Les premiers étrangers en Belgique – Octobre 1914. Ce fut la première partie du formidable défilé de troupes alliées en Flandre : Ecossais, Hindous, Sud-Africains, pour l’Angleterre ; Goumiers, Fusiliers-marins, Pioupious innombrables pour la France

A l’Yser – Les funérailles, Hiver 1914 - 1915. Nos soldats, lors des grandes journées d’octobre, étonnèrent le monde, mais leurs pertes furent dures ; à peine tombé le martyr était enfoui, roulé dans sa capote ; une hâtive petite croix de bois désignait sa tombe La mode était à la France,

la chose était fatale, puisque nous y vivions en partie ; nos camps s'y

trouvaient, les soldats français étaient mêlés aux nôtres. Malgré sa propre

misère, la France avait su nous aider ; ce qui nous amena les « I9I4 », les

« Elisabeth » – ainsi que jadis, aux derniers jours de l'Empire, on

eut les « Marie-Louise », – en bleu horizon, en bleu de roi, portant

leurs galons aux revers de la capote, à la française, avec des cartouchières

françaises. On eut des sacs français,

si ce n'étaient des sacs à pommes de terre, ou des filets à provisions, ou des

carnassières de chasse, ou des cartables d'écoliers, ou des sacs en tapisserie

; on eut des porte-baïonnettes français, si ce n'étaient de simples cordes à

nœuds, des clairons français, des vestes et des pantalons français. Les

officiers eurent des tuniques coupées à Dunkerque ou Calais, agrémentées des

boutons demi-sphériques français et, afin de compléter la ressemblance, on tailla

en « chasseur-à-pied » les barbes embroussaillant

les figures. Il faut bien se dire une

chose : chacun mettait ce qu'il voulait... ce qu'il avait... Si vous étiez

riche, vous vous payiez un uniforme de cuir (ce qui était fort bien porté dans

l'artillerie). Si vous étiez pauvre ou peu coquet, vous aviez une vieille veste

déchirée du haut en bas, ou tout simplement un jersey, quelquefois rehaussé par

une décoration, vous aviez une culotte faite de vieux uniformes tombant en

lambeaux. On rencontrait fréquemment aussi des équipements de prise :

ceinturons à plaque « Gott mit uns », des gourdes et

des souliers de repos, des haches, des bottes, des sacs, des cartouchières. Avec les éléments de tentes

allemandes, ramassés à Pervyse ou à Ramscapelle, on fit des cannes somptueuses

(car le vrai combattant de l'Yser porte toujours la canne) variant de

l'Alpenstock au gourdin de l'Incroyable. Quelle variété aussi dans

les gourdes ; rares sont celles qui partirent de Bruxelles, il y en a des

françaises et des anglaises, ou bien des bidons de paysans, ou bien encore de

vulgaires bouteilles à bière. Les régiments en marche

sont suivis d'un charroi hétéroclite : charrettes de laitières traînées par des

chiens et surchargées de couvertures, de casseroles, de marmites, de pelles de

terrassiers, – car les pelles portatives ont presque toutes disparu – il y a

des charrettes de paysan - de

déménagement –d'usine portant encore le nom de l'ex-propriétaire, il y a même

un fiacre !

Les aumôniers, eux,

n'abandonnent pas leur chapeau à cordon, militarisé par la jugulaire, et leur

croix sur la poitrine, quelques-uns portent des vêtements civils, pèlerine et

redingote ; d'autres sont tout simplement vêtus en soldats, de même que les

ambulanciers : séminaristes et capucins portant bravement la capote d'infanterie et le sac. Aux lanciers, il y eut un

aumônier barbu, tonsuré, coiffé d'une petite casquette de cuir semblable à

celle d'un chef de gare ; aux guides, un autre vêtu d'un uniforme anglais, avec

képi plat, compliqué d'une pelisse. On se rappelle un capucin à cheval, la robe

serrée par un ceinturon de soldat, et un aumônier qui officiait, montrant des

mollets solides, cambrés dans des bas à jour, provenant de Nieuport. Les cavaliers, avec peine,

abandonnèrent leurs uniformes du début ; les guides allèrent aux tranchées en kolbach, en lasalle, en manteau

rotonde, – qui bientôt allait être remplacé par un manteau gris, court, à

ceinture – les pieds chaussés souvent de sabots. On avait doté la cavalerie

d'une carabine ; malheureusement on n'avait point prévu les cartouches ; ce qui

fait que les cavaliers devaient les transporter dans leur poche ou dans un

vieux mouchoir. Qui dit fantassin, dit baïonnette ; les cavaliers démontés

avaient une carabine courte, on leur donna donc une longue baïonnette qui,

accrochée au canon, Dieu sait comme, était d'un rendement ridicule. Pour aller aux tranchées,

les cavaliers faisaient la première étape, montés, enfoncés dans un paquetage

invraisemblable, la canne au porte-sabre. Les chevaux faisaient retour avec les

hommes relevés. De nombreux escadrons étant

sans chevaux, on créa des escadrons cyclistes ; on avait pu apprécier les

services rendus par cette infanterie montée, qui solutionnait le problème que

Napoléon essaya de résoudre, lui, avec ses dragons. Ces escadrons étaient

habillés de toutes les tenues de la cavalerie, et précédés de trompettes dont

les cordons amalgamaient les couleurs de tous les régiments ; les fusils

étaient portés au cadre de la bicyclette, la baïonnette au guidon. Après la dissolution de la

garde-civique à Ostende, beaucoup de gardes passèrent individuellement ou en

groupe à l'armée ; nous ne parlerons pas des autres, ils ont donné la mesure de

leur conscience. Dans la cavalerie, on les

reconnaissait à leur sabre : l'ancienne rapière, qui fit tant sourire ; la

compagnie des cyclistes de Bruxelles qui se comporta bravement et eut son

commandant tué, subsista seule, avec son ancienne tenue, et devint plus tard

compagnie cycliste des lanciers. Seuls, au milieu de ce

pittoresque et glorieux carnaval, quelques officiers habillés à Londres, des aviateurs

avec leurs fourrures, leurs vestes de cuir, leurs vieux uniformes qu'ils

conservèrent longtemps après le kaki, gardaient un peu de correction.

Peu à peu tous les fragments d'anciennes tenues disparurent ; comme un

anachronisme de temps en temps, un kolbach, un talpach réapparaissait. On vit d'étranges petites vestes

grises, brunes, voire même lilas. Ce fut la période où les soldats s'ornèrent

le képi, la poitrine, de médailles et d'insignes de toutes sortes : portrait de

la Reine et du Roi, cocarde, badge de soldats anglais. Telle fut l'armée de

l'hiver. Telle fut l'armée de

Steenstraete, cette sanglante action où les grenadiers tinrent des positions

intenables au prix de pertes effrayantes arrachant un cri d'admiration aux

zouaves, leurs voisins.

Les Héros en guenilles – Début de l’Yser. Comme les soldats de Raffet, nos « Jass » glorifièrent la misère Une des aventures les plus

curieuses de cette campagne d'hiver, fut celle de cette femme qui avait suivi son

mari, volontaire aux grenadiers; le mari tué, elle continua à suivre la troupe

et faillit se noyer dans l'Yser. Elle était vêtue d'un uniforme : veste-capote,

pantalon, coiffée d'une charlotte noire, et faisait les relèves un panier au

bras. Le mouvement féministe

avant la guerre faisait prévoir que les femmes prendraient une part active à

cette lutte désespérée. Si en Russie on eut des bataillons de femmes, on en

resta en Angleterre, en France, à les charger de services auxiliaires, et plus

spécialement, leur donner le soin des ambulances, ce qu'elles firent à

merveille. Chez nous la Reine donna

l'exemple du dévouement et du courage : et ce n'est pas injustement que la

légende s'est déjà emparée de cette grande figure de Reine, de femme et de

mère. Mais il y eut au front

belge deux héroïnes d'un autre genre : la Joconde, ainsi nommée parce

qu'elle « gardait le sourire » aux minutes les plus graves ; les tranchées

s'appuyaient à sa maison. Elle n'en abandonna les quatre murs criblés, que par

ordre. Il y eut aussi Mme Tack, propriétaire de la

villa Marietta au sud de Dixmude ; comme la Joconde, elle avait

sa maison dans la ligne de feu. Son amusante silhouette était familière aux

soldats, qui la saluaient de grands bonjours.

Pour les gens importants,

elle avait un livre d'or. Sur ses cheveux gris un chapeau à plumes était perché

; elle était généralement montée sur un petit âne qu'elle guidait avec un

redoutable éperon de cavalier, ce qui n'empêchait pas l'âne de se livrer avec

Mme Tack à des combats homériques. * * * Ce fut la première

apparition des gaz asphyxiants ; pour en empêcher les ravages, les hôpitaux

fournirent aussi vite que possible, des tampons pour la bouche, qui, avec des

lunettes d'automobile, furent le point de départ du masque. * * * Le moral des hommes subit

l'influence du printemps. Ce fut la crise de sentimentalité ; on sortait

de l'horreur de l'hiver, dont on n'aurait jamais cru pouvoir sortir, et les

pâquerettes au revers des routes, les toits rouges qu'un timide rayon de soleil

faisait rutiler, rafraîchissaient les âmes corrodées par toutes les souffrances. Et l'armée chanta. Ce furent Flotte petit drapeau, Tipperary, Le

Dernier Tango, Le Rêve passe, et des berceuses et des

complaintes. Les relèves qui, quelques

semaines plus tôt, ricanaient douloureusement : « Si tu veux ta liberté, écoutaient maintenant avec émotion le chanteur accrédité pleurer les

aventures du Petit employé, ou de Rita la blonde. Des pianos sortirent des

coins, quelquefois « amochés » par la mitraille ; on se les passa de

cantonnement en cantonnement; cela pour les officiers, ou pour messieurs les

autos-mitrailleurs. Mais le piotte, le modeste

piotte, lui, vit avec émotion réapparaitre les accordéons. Oh ! ces accordéons,

aux soufflets peinturlurés, ce qu'ils ont fait rêver, aidé à souffrir en

évoquant le passé. Puis il y eut le chien. Privé de toute famille, de

toute propriété, n'ayant plus pour tout bien que ce qu'il portait sur le dos,

et encore le gouvernement avait des droits sérieux sur ses hardes, le piotte

adopta un chien qui fut sa famille, son ami, sa propriété. Il eut « son » chien, « sa

» pipe !! Il l'unit à sa misère, lui

donna un coin de couverture pour dormir, une part de gamelle pour subsister et

le « zinneke militaire » naquit. Il fut légion, tout ce que

les croisements peuvent donner jappa autour de l'armée. Avec le rang le chien

défile, la cocarde au collier ; les nouveaux nés trouvent un bissac hospitalier

que la mère suit, inquiète, le nez en l'air, les mamelles ballantes. Il y en a sur les caissons,

dans les autos, accrochés aux bicyclettes, aux selles des cavaliers. Pour les

transporter, l'on fit des marches supplémentaires, et des consignes formelles

furent forcées. * * * Notre programme, qui est de

montrer notre armée en campagne, nous porte à parler de certaines troupes

alliées qui furent en quelque sorte mêlées aux nôtres : les Fusiliers marins et

les Goumiers. L'épopée des fusiliers

marins commença à Melle ; leurs rangs étaient composés en partie de Bretons

têtus, petits et râblés. Ils portaient la capote d'infanterie, le bonnet

traditionnel du mathurin ; leur extrême jeunesse les fit appeler par les

Allemands : « Les demoiselles à pompons rouges » ; nous ne dirons pas ici les

fastes de la brigade de l'amiral Ronar' ch. L'historien militaire Le Goffic les a chantées ainsi qu'il convient, mais en donnant

peut-être un peu trop d'importance au rôle joué par cette poignée de braves, à

la bataille de l'Yser. Ils furent sublimes, c'est certain, mais les

soldats de Jacques et de Meiser, Dixmude seulement,

cueillirent tout autant de lauriers que les fusiliers marins. Ils avaient leur allure à

eux, mi-fantassins, mi-marins ; leur cadre sentait la Bretagne, et leurs noms

sonores disaient les origines. Ils avaient comme aumônier l'ancien vicaire de

Reims, qui suivait la colonne en soutane chevronnée et galonnée, le chapelet à

la ceinture, la Croix de guerre et la Légion d'honneur sur la poitrine,

l'aiguillette à l'épaule ; il portait un bonnet de police galonné, et sous la

soutane, apparaissaient des houseaux de cavalier. Ce prêtre-soldat avait

assisté à toute l'agonie de Reims.

L’inondation devant Pervyse – Hiver 1915-1915. C’est de l’observatoire établi dans la gare de Pervyse que le spectacle de l’inondation était le plus impressionnant Avant la Marne, les

vainqueurs l'avaient pris comme otage, menacé de la fusillade, mais sa finesse et

son sang-froid, sa simple diplomatie d'homme d'église l'avaient sauvé. Puis ce fut la Marne ; la

retraite précipitée des rauques vainqueurs, qui se vengèrent rageusement en

bombardant la ville, et visant tout spécialement la cathédrale, où pourtant

s'entassaient leurs blessés. Le prêtre grimpa aux

plates-formes supérieures, et hissa, avec l'aide de son bedeau, un grand

pavillon aux couleurs de Genève, fabriqué avec des chasubles et des robes

rouges d'enfants de chœur. Les Allemands n'en continuèrent pas moins leur

triste destruction systématique. Alors le prêtre, malgré sa haine de patriote,

sauva les blessés, puis son amour fervent le rejeta au sauvetage des richesses

dont il avait la garde. Sous les obus, les voûtes

se crevaient, la grande rosace couverte d'échafaudages s'empourprait, les

boiseries prenaient feu ; le pauvre prêtre lutta, tant qu'il put – au milieu

des écroulements – avec des seaux d'eau, dont il arrosait les boiseries

fumantes. Effort inutile devant l'étendue du cataclysme. Alors, il sauva le

trésor, bourra des mannes à linge avec les bijoux, les objets précieux des

sacres royaux, s'en emplit les poches, si bien qu'un des jours suivants, en

tirant son mouchoir, il retrouva même une bague royale. Il racontait tout cela,

doucement, les yeux bas, souriant ; puis il redevenait soldat, lâchait des

mots très gros et avouait que, seul, son sacerdoce lui avait fait sauver les

blessés ennemis. Cette troupe de bretons bretonnisants, avec ses officiers aux noms armoricains, son

aumônier, le scapulaire que l'on entrevoyait parfois sur les poitrines velues,

les jurons où Notre Dame d'Auray intervenait fréquemment, donnaient aux «

Demoiselles à pompon rouge », une allure « Vieille France ». Leurs chansons de route

étaient, pour la plupart, des airs vieillots, venus des anciennes provinces

Royales. Sous les drapeaux fleurdelisés, les fantassins en habits blancs,

rouges, aurores ou jonquilles, les avaient chantés, le tricorne sur l'œil : les

gars de Charette et de La Roche-jacquelin en

avaient fait retentir les échos du

Boccage, et les conscrits menés aux rudes combats de l'Epopée avaient scandé

leur pas à travers l'Europe, aux ritournelles de ces chants simples et doux,

tristes et résignés. C'étaient : Les trois princesses, Avec mes sabots,

Dans le jardin de ma blonde.

Aux combats ils étaient farouches : la défense de Dixmude où, avec nos

soldats en guenilles, ils tinrent contre les assauts éperdus de vagues

allemandes puant l'éther et gueulant le Wacht

am Rhein est certes un

des plus beaux épisodes de la défense de l'Yser. Ils furent sans pitié,

sublimes et atroces, carrant leur obstination de Bretons à côté de l'entêtement

et la ténacité des Flamands et des Wallons ; ils tinrent dans cet enfer, pris

d'une sorte de folie héroïque.

Les fusiliers marins, la bataille de l'Yser finie, tinrent Nieuport, où

ils s'installèrent en soldats débrouillards. Ils y restèrent jusqu'en juin

1917, lorsque les Anglais vinrent s'installer pour mener leur offensive sur

Ostende. Les adieux des marins eurent lieu à La Panne le 18 juin ; ils aimaient

La Panne parce qu'ils y trouvaient un peu de confort, de joie et parce que à

l'Ambulance de l'Océan, il y avait toujours des leurs, que l'on sauvait de la

mort, et La Panne les aimait pour leur allure bon enfant, leur esprit drôle et

leste.

Ces adieux furent poignants ; c'était la fin d'une épopée. Dans un geste

bien français, ils voulurent avant de partir saluer l'hôpital de l'Océan. Ce

fut devant les vastes bâtiments, devant « Depageville

» qu'ils se massèrent avec leurs clairons, avec leurs tambours, leur drapeau.

Dans une alerte sonnerie, « aux champs » ils saluèrent l'hôpital, les fenêtres,

où les nurses vêtues d'azur et de lumière les applaudissaient, ils saluèrent

ceux des leurs qui restaient, et sous les fleurs jaillissant de partout ils

s'en allèrent de leur pas souple, – gars bretons râblés, sanglés, le cou nu,

l'aiguillette battant l'épaule, vers la villa royale, où ils allaient aussi

faire leurs adieux.

Et lorsqu'après le défilé enlevé à la française, le vieux soldat qui les

commandait vint saluer les souverains, et leur faire les adieux de ses hommes,

de grosses larmes coulèrent sur ses joues boucanées.

L'armée française opérant en Belgique avait, parmi les superbes

escadrons de sa cavalerie, des goums marocains et algériens. Lors de la

reculade de l'Yser, on essaya d'employer ces étincelants cavaliers, faits pour

les fantasias au grand soleil, dans cette lutte de boue et de misère. Il y eut

bien, avant que l'armée ne prît sa position définitive de Nieuport à Ypres,

quelques combats à l'ancienne façon, où les dragons aux casques à l'antique et

les goumiers semblant sortir d'un tableau de Clairin,

montrèrent aux bandes d'Outre-Rhin que la tradition des Lasalle, des Montbrun,

des Gallifet n'était pas morte – on se rappelle un

cheik qui, au beau milieu des coups de fusil, alla rechercher un cheval de

prise, et de ces cavaliers aux visages de bronze essuyant les lames rouges de

leur sabre dans la crinière de leurs montures. Mais la grande bataille

s'engageait dans la rafale, dans la boue, les poings crispés sur les fusils

brûlants, les pieds nus dans la fange, et les beaux cavaliers, qui dans leurs

manteaux de pourpre ou d'azur apportaient le chatoiement de l'Orient, avaient

fini leur rôle.

Alors ce fut triste. Dans les dunes désolées – sous le grand ciel aux

nuées en déroute –dans la bise du Nord, ils grelottèrent leur âme.

Il y en avait de jeunes, avec des visages très sombres, une barbe

épaisse, de grands yeux terribles et enfantins, des mains maigres couvertes de

grosses bagues. Un grand rire muet éclairait parfois ces faces noires d'un

étincellement de dents de fauve.

Il y en avait de vieux, la barbe blanche en collier, les sourcils restés

noirs, venus on ne sait d'où et on ne sait pourquoi.

Leur chef était un descendant d'Abd-el-Kader,

un cavalier superbe, dont le cœur était fidèle à l'Arabie libre et qui ne se

pliait que difficilement aux exigences de sa servitude.

Les Vainqueurs. – Hiver 1914-1918. L’armée sortie de la bataille, était superbe et atroce ; les formidables journées d’octobre, l’hiver implacable avaient donné aux combattants français et belges, une allure définitive. Ils

furent cantonnés dans des fermes perdues dans des océans de boue, dans des

villages adossés aux dunes, et dans l'atmosphère grise de l'hiver ; ce

déballage d'exotisme misérable rappelait les jours mélancoliques de fin d'exposition

; les chevaux étaient maigres, toussaient sous leurs œillères, leurs selles en

cuir rouge terni ; les beaux manteaux étaient tachés de boue et

s'effilochaient. Et eux, les goumiers, chefs riches et puissants qu'attendaient

là-bas du soleil et de la lumière, ils tremblaient le nez enfoui dans une

écharpe de laine, les mains roulées dans leur burnous. Le long de la plage

grise, cette plage de mer du Nord, où le ciel, le sable et les flots lumineux

arrivent à donner une impression complète de tristesse, ces fantômes du pays du

soleil donnaient une note de désespérante fantaisie.

Pour eux, les jours où il fallait aller chercher des prisonniers étaient

jours de joie ; en ouragan on les voyait passer pour chercher leur proie, et

revenir enfin, triomphants, sabre au clair, autour d'une colonne grise et

morne.

Nous vîmes aussi au début de l'Yser – plus tard à Boesinghe, à

Steenstraete – d'autres troupes coloniales : les tirailleurs ; leur aspect

redoutable faisait l'admiration de nos « piottes ». C'est à qui raconterait la

plus terrible « histoire de nègre». Lorsque ces grands diables à cheveux crépus

n'étaient pas au combat – qu'ils menaient avec des bonds de fauves – ce

n'étaient que des enfants craintifs.

Nous connûmes aussi les « pépères » à cheveux blancs et les «

Joyeux », mais cela c'est une autre histoire comme dit Kipling. * * *

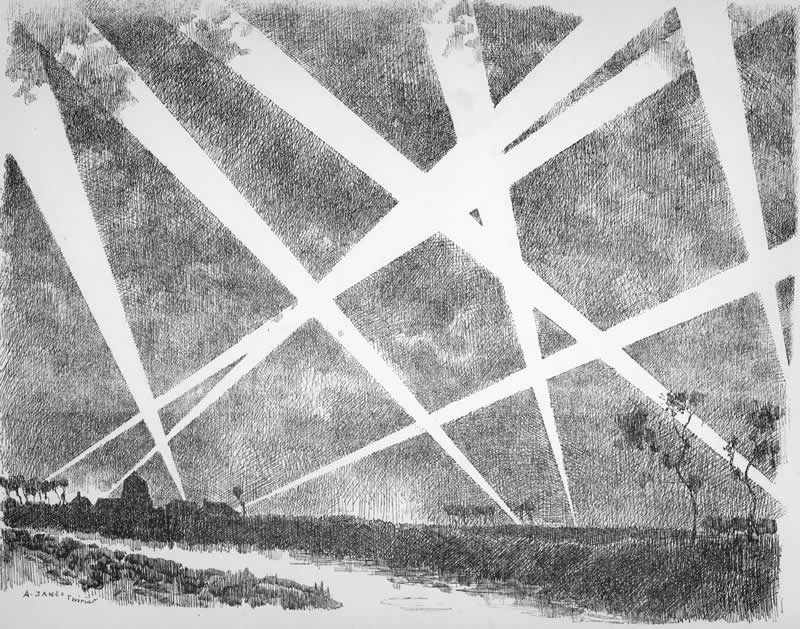

Au début de 1915, l'aviation allemande fut exaspérante : ses escadrilles

croisaient en grands vols menaçants ; ses appareils mettaient à observer nos

moindres positions, nos plus modestes fermes, une inlassable indiscrétion, et

comme l'on était revenu des erreurs de jadis, qui faisaient partir en pétarade

– aussi bruyantes que ridicules – les fusils et les pistolets, on devait se

contenter de mettre ses espoirs dans les essais des batteries contre-avions, ce

qui était mince ; aussi lorsque l'on vit, en avril, Garros mettre bas un avion

ennemi, l'enthousiasme fut grand.

Comme

par tous les jours clairs, ce jour là l'aviation ennemie s'était montrée généreuse

en reconnaissances ; chaque fois les batteries contre-avions s'encoléraient, encerclant les appareils ennemis de

shrapnells qui tantôt craquaient en flocons neigeux, tantôt dessinaient sur le

bleu pâle du ciel des points d'interrogation ou des O semblant jaillir d'une

pipe monstrueuse.

Notre aviation était à ses débuts, les appareils de chasse manquaient et

l'artillerie de défense aérienne elle-même devait exécuter des tours de force

pour ne pas laisser grandir l'audace des appareils à croix noires. On employait

des 75 cabrés sur des socles de bois, sur des plaques tournantes de tramways,

et de rageurs petits canons-revolvers de 3.7 ; des « poum-poum » cédés par les Anglais, qui jadis les employèrent

dans leurs campagnes coloniales, en montagne.

Le camouflage était à sa genèse, les filets de « rafia

» à peine connus ; les pièces se terraient dans des taillis factices, sous des

chaumes des bâtiments écroulés. En action, ces batteries menaient grand tapage

: craquement spasmodique des 75, appuyé du « pam-pam » cadencé des 3.7 ; chacun aussitôt mettait le nez en

l'air, critiquait, applaudissait, se garant tant bien que mal de la pluie

dangereuse d'éclats et de « non éclatés » ; en résumé, ces attaques aériennes

jetaient un peu de fantaisie dans la monotonie des jours.

Il existait encore alors au sud-ouest de Dixmude, un petit village

appelé « Oude-Cappelle »,

Il y avait une église dont le clocher tenait debout, quelques maisons criblées

d'obus, des arbres, un pont, un vaart. De Oude-Cappelle, entre deux rangées

d'arbres tordus par l'éternelle rafale, une route filait droit, rattrapant au

carrefour peu recommandable de Oude-Bareel, la route de Dixmude à Nieuport.

A la moitié de cette route, il y avait, à côté d'une maison à

demi-scalpée, un poignant cimetière mangé par de la boue purulente ; la hâte de

la bataille y avait enfoui pêle-mêle, sous des croix faites de matériaux de

fortune, des héros de Dixmude : fantassins de Jacques et de Meiser,

« demoiselles à pompon rouge » de Ronar'ch.

Près de cette maison, autour d'une machine agricole qui se rouillait

symboliquement, ce pourrissoir réunissait toutes les misères de ces heures

atroces.

Les noms de ceux qui dormaient là ?

« Un brave », « Un chasseur », « Deux frères » ; là, s'endormaient des

gloires anonymes.

Roulés dans une capote noire de sang, on les avait enfouis, pas trop

profond, pour faire plus vite ; des souliers en lambeaux, des baïonnettes

tordues, une bêche cassée, près d'une fosse toute prête, pleine d'une eau aux

louches reflets vitreux, complétaient le tableau et, sur le mur de la ferme, une main enthousiaste avait

écrit les vers d'Hugo : Ceux

qui pieusement sont morts pour la patrie

Face au cimetière: un poste de secours, d'où économie de transport.

Et la silhouette figée de Dixmude, ses toits aux cent yeux, l'église

dont les obus avaient fait une figure de guillotine, la minoterie mystérieuse,

les crêtes de Clercken avec ses moulins immobiles, se

chargeaient du ravitaillement du poste de secours comme de sa dépendance.

C'est au-dessus de ce coin maudit qu'à la fin du jour Garros remporta un

succès éclatant.

Le combat lui-même. Deux vautours semblables à ceux que l'on voit planer

dans les nues de l'Atlas, une poursuite, des « tac-tac

» rageurs et, soudain, une flamme qui pique vers le sol.

Un cri, un hourra sauvage monta de terre de mille poitrines de soldats

enthousiasmés par le triomphe de la force et de l'adresse, seules lois.

Ce cri sortait de partout : des lignes belges ; car on avait pu voir que

c'était « l'autre » qui avait eu le dessous. Là, près du poste de secours,

l'appareil vint s'écraser en flammes : ce fut une ruée hurlante vers le vaincu.

Il brûlait. Certains amateurs d'horrible virent, paraît-il, une main s'agiter

dans la fumée.

Là-haut le vainqueur tournait en grands cercles, pour disparaître enfin

vers l'Ouest. Lorsque le feu eut achevé de manger tout ce qui lui plaisait, il

resta une carcasse noircie, craquelée, les ossements des ailes où pendaient des

lambeaux de toile, l'armature du lance-bombes, un enchevêtrement de haubans et

deux corps tigrés par le feu.

L'un, face à terre, à demi-vêtu, les muscles des reins écorchés, faisant

tache blanche, les poings serrés ; l'autre couché sur le dos, les jambes

ouvertes ; toute une chair jeune offerte, semblant plus pâle encore aux places

où elle n'était pas mordue.

Les accidents, les catastrophes ont un public spécial que l'espoir d'un

spectacle terrible ou malsain fait sortir de son indifférence et battre des

records de vitesse pour « voir le premier ».

En temps ordinaire, la chose est vraie ; en guerre, aussi bizarre que

cela puisse paraître, c'est plus vrai encore. Ici, le spectacle de deux

aviateurs ennemis écrasés sur le sol eut le pouvoir de faire jaillir de cette

campagne en apparence déserte, du fantastique labyrinthe du front, ses

habitants tapis dans leurs repaires : fantassins des fermes de piquet,

artilleurs des postes d'observation. On fit cercle, des mains palpèrent,

retournèrent, escamotèrent des « souvenirs », des kodaks opérèrent. Les

érudits et les beaux parleurs se mirent à « broebeler

» avec assurance ; parfois, un rire fusait .

... Et ce qui devait arriver, arriva. Dixmude veillait, Dixmude avait

suivi le drame, le cœur rongé de haine. Ce groupe de curieux devait tenter les

canons : miaulements, craquements, des « arrivées » se suivirent.

Selon sa curiosité chacun se gara, les uns sautèrent prudemment dans les

tranchées de repli voisines, les autres se collèrent aux murs proches, les

autres enfin ne bougèrent pas.

Cette dernière ténacité eut sa récompense. A l'abri de Oude-Capelle, une auto s'est arrêtée, un homme vêtu de cuir

en descend, s'informe : il est trapu, sur des épaules carrées se plante une

tête énergique et obstinée, c'est le vainqueur, c'est Garros, qui vient à

grands pas juger de près sa victoire.

Tantôt, ses talons sonnaient sur la route, maintenant ils s'enfoncent

dans la prairie spongieuse.

Minute poignante. Sourcils froncés, il regarde d'un regard lourd

d'émotion ces deux corps torturés, que sa main implacablement fit mourir, là.

La nuit est tombée; une teinte violette ronge le paysage, tantôt d'or et

d'émeraude.

Il ne reste plus qu'un petit groupe de curieux, et, face aux cadavres,

le vainqueur.

Lentement, il fait le tour de l'appareil, demande des trophées, puis à

grands pas, sa silhouette carrée s'enfonce dans la nuit, tête basse, le front

bourdonnant de pensées.

Dans le cimetière d'Oude-Cappelle,

deux croix indiquèrent les tombes des Allemands, jusqu'au jour où

définitivement les obus écrasèrent le village, l'église, le cimetière.

Des morceaux des deux croix on fit à peine un petit fagot.

– Oh ! ces cimetières de soldats, qu'ils étaient grands ! C'était tantôt

un groupe de croix en arrière de la tranchée ; là, en hâte, on enterrait, roulé

dans une couverture, le martyr sitôt tombé. Tantôt, de vastes nécropoles,

s'agrandissant chaque jour de croix nouvelles aux pieds desquelles un képi,

quelques fleurs corrodées par la pluie.

Plus tard, on fournit des cercueils. Sinistre ensevelissement que celui

de ces corps machurés par la mitraille et qui ne

fournissaient pas toujours de quoi remplir la caisse de bois blanc.

– Près d'Oude-Cappelle,

il y avait une ferme, la ferme des obusiers ; avec deux pièces en batterie,

terrés dans les « abris », les hommes y avaient passé l'hiver. Un jour, un obus

tomba en plein dans le dépôt à munitions ; sauf un artilleur qui était allé au

village, personne ne sortit vivant. Les cercueils étaient à leur nouveauté, et

il fut administrativement décidé que chaque homme aurait le sien. Malheureusement,

en voulant y enfouir les corps, on eut devant soi un horrible « puzzle »

de lambeaux déchiquetés et les ensevelisseurs ne purent mieux faire que de

remplir les cercueils de l'équivalent de corps entiers.

Deux boîtes s'en allèrent à peu près vides ; pour ces deux corps-là, une

caisse à biscuits aurait suffi.

Qu'elles étaient émouvantes ces funérailles de soldats ! Dans une

charrette de paysan, une ambulance, le corps est apporté. Un pauvre glas, il

pénètre dans l'église froide, humide, trop neuve. Les vitraux ont des tons sans

richesse, d'une prétention haute en couleur.

Ils sont six, l'arme aux pieds, autour du pauvre catafalque de bois

recouvert d'une chape fatiguée. Ils sont six se reposant d'un pied sur l'autre,

et leurs pieds laissent une trace humide sur le pavement noir.

Ils ont de vieilles capotes, où la boue ne marque plus, élimées,

recousues, misérables et glorieuses. Ils sont six aux yeux sans regard, au

front sans pensée, las, sans âge.

Le camarade qui a fini de souffrir, et qu'ils encadrent de leurs fusils

aux crosses sonores, ils le plaignent de temps en temps, entre deux idées.

L'aumônier qui officie a une figure de soldat et des souliers boueux.

De longues mantes noires semblent dormir sur les chaises ; un ceinturon

craque, une chaise grince, des rires d'enfant viennent du dehors, où il y a du

soleil. * * *

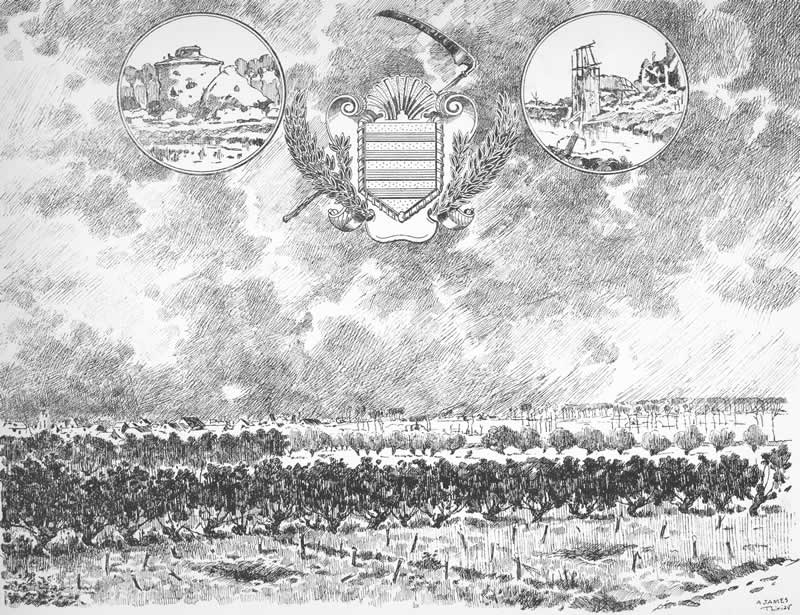

A cette époque la plaine de Flandre, de Nieuport à Ypres, ne présentait

pas encore l'aspect de désolation d'aujourd'hui. Quoique déjà cruellement

blessés, les villages « existaient » ; les tours des églises jalonnaient encore

les grands horizons de leurs massives carrures de pierre.

Les Goumiers. – Hiver 1914-1915. La campagne de Flandre fut un terrible calvaire pour tous ces cavaliers Marocains et Algériens peu faits à notre climat et à ses intempéries.

Maintenant, les villages, les églises, les arbres même de cette bande de

terre maudite n'existent plus, que dans le souvenir des hommes, qui les virent

s'écrouler sous les obus.

Ainsi disparurent les tours de Nieuport, de Lampernisse,

de Loo, d'Oude-Cappelle.

Voyons ce qu'il était permis de découvrir, de certains observatoires, de

la « Cheminée de Ramscapelle » par exemple.

C'était le plus curieux de tous, installé qu'il était au faîte de la

cheminée de la briqueterie, en arrière du village.

Il y eut d'abord deux cheminées, Nord et Sud, la « cheminée française »

et la « cheminée belge » ; la première fut trouée par un obus, ce qui

força les observateurs français et belges à employer la cheminée restante.

La chute de la cheminée française permit, à un de nos officiers

d'artillerie, d'avoir un mot digne de Fontenoy.

Il se trouvait en observation avec un officier d'une des batteries

françaises, du fameux « bois triangulaire ».

Ainsi qu'ils le faisaient chaque jour, les Allemands tiraient sur la

cheminée, mais cette fois avec une telle précision que les officiers crurent

prudent de « battre en retraite ».

Et, tandis que les arrivées se pressaient, inquiétantes, ébranlant

sinistrement, avec des stridulements rageurs, le tube

de briques, les deux officiers firent assaut de politesse pour la descente : «

Après vous, je vous en prie », et le Belge eut le mot de la fin : « Pardon, je

suis chez moi ! » Ils n'étaient pas à mi-chemin qu'un obus crevait la

cheminée au-dessus de leurs têtes.

L'ascension se faisait intérieurement, à l'aide d'échelons :

quatre-vingt-quatre pour la cheminée Sud. L'obscurité était opaque, se doublant

de suie ; aussi l'arrivée dans la lumière crue de la plate-forme était-elle

d'une opposition extraordinaire. Sous un toit préservant le poste des regards

indiscrets des avions, deux hommes vivaient, accroupis sur des prie-Dieu

provenant de l'église de Ramscapelle; des gourdes, des jumelles, des cartes,

des croquis, des cercles de visée, des provisions encombraient ce nid.

L'observateur français était spécialement curieux, il était, depuis le

début de la bataille de l'Yser, « l'observateur de la cheminée ».

C'est pour cette raison qu'il avait, sur son calot, une petite cheminée

brodée en laine rouge !

Sa sagacité était merveilleuse, il connaissait les plus petits détails

de l'immense paysage qui s'étalait comme un plan en relief.

Nieuport : deux tours trapues dominant des arbres ébranchés, des voûtes

à jour, des toits rouges et gris où s'apercevaient des plaies béantes.

Se profilant sur le ciel : le littoral, ses groupes de villas, d'hôtels

clairs, de dunes d'or : Westende avec son palace,

Middelkerke, Raversyde, Mariakerke,

Ostende enfin, la ville de plaisir aux cent palaces, aux dix clochers. Si le

jour était très clair, au loin entre deux files d'arbres, on pouvait voir les

clochers de Bruges. Ainsi, toute la Flandre déroulait son tapis de riches

prairies, de villages opulents, groupés autour de tours. Leffinghe, Slype, Oudenburg, Ghistelle, Zande, Schoore, Leke, Coukelaere.

Plus près de nous le champ de bataille, avec ses noms déjà légendaires,

de villages, comme Saint-Georges, Mannekensvere, Schoorbakke, de fermes comme Groote-Bamburgh,

où s'immortalisa le 7ème de ligne, Roodepoort, de l' Union, Terstille, Violette, Groote-Hemme

et Kleine-Hemme. En arrière

de ces postes avancés, partant de Nieuport pour aboutir à Dixmude, le chemin de

fer marquait la ligne de résistance belge ; comme à Ramscapelle, comme à

Pervyse, en un effort furieux l'ennemi était parvenu, lors de la bataille d'octobre,

à en chasser nos hommes. Jusque près de la briqueterie il avait mené ses

tirailleurs. Mais nos troupes épuisées, épaulées maintenant par l'effort

français, l'avaient rejeté bien au delà du chemin de fer, qu'il ne devait

jamais plus atteindre. Et puis, l'inondation était venue, l'inondation qui

scintille devant nous. Quelle

antithèse pour un Victor Hugo, cette marche triomphale de légions superbes se

croyant être les élues du destin et un homme, un seul, un éclusier, un inconnu appelant

à la rescousse le plus formidable élément, le guidant et faisant arrêter ainsi

cette marche en avant. On est Empereur, on ne pense pas à un Geraert, éclusier de Nieuport. Tout

proche, nous voyons le village de Ramscapelle ; sa silhouette grise entourée de

trous d'obus ; la bataille qui passa là, désespérée, a laissé des traces effrayantes. Pour

voir l'inondation à son plus complet développement, allons à l'observatoire de

la gare de Pervyse. Nous découvrons là, toute proche, l'énorme étendue d'eau qui

reflète tour à tour les ciels bouleversés des jours de rafale et les aurores

claires et limpides ; de grands vols d'oiseaux aquatiques s'ébattent dans les

roseaux, les haies des prairies émergeant de l'eau.

Devant nous, la route de Pervyse à Spermalie,

piquant droit jusqu'au Schilderbrug ; les arbres en

sont morts, noyés. De chaque côté du pavé qui dépasse le flot, des

amoncellements de briques rappellent l'existence de maisons.

C'est cette route qui, lors de la retraite allemande, était « grise » de

cadavres.

Par-ci, par-là, un rayon de soleil éclaire une ruine blanche, Berkelhof, « la ferme aux cochons », un squelette de

village, Stuyvekenskerke, une masse d'arbres sombres,

le château Vicogne.

Le terrible ouragan de fer qui souffla en Flandre a jeté bas un clocher

contre lequel les plus furieuses tempêtes marines avaient usé leur souffle : Lampernisse. Le groupe de quelques maisons que formait le

village ne répondait pas à l'énorme stature de l'église, campée là, comme un

défi.

C'est dans cette église, prétend-on, que reposait Thomas Zannekin, le célèbre agitateur flamand.

C'est là que la légende voulait voir s'achever l'odyssée d'Uylenspiegel.

Dans l'église, ce qui est certain, quarante-cinq chasseurs français

furent écrasés par le même obus.

Un poste d'observation était installé au-dessus de la chambre des

cloches, les artilleurs français et les Belges voisinaient, entourés de rats,

d'étourneaux criards et de choucas.

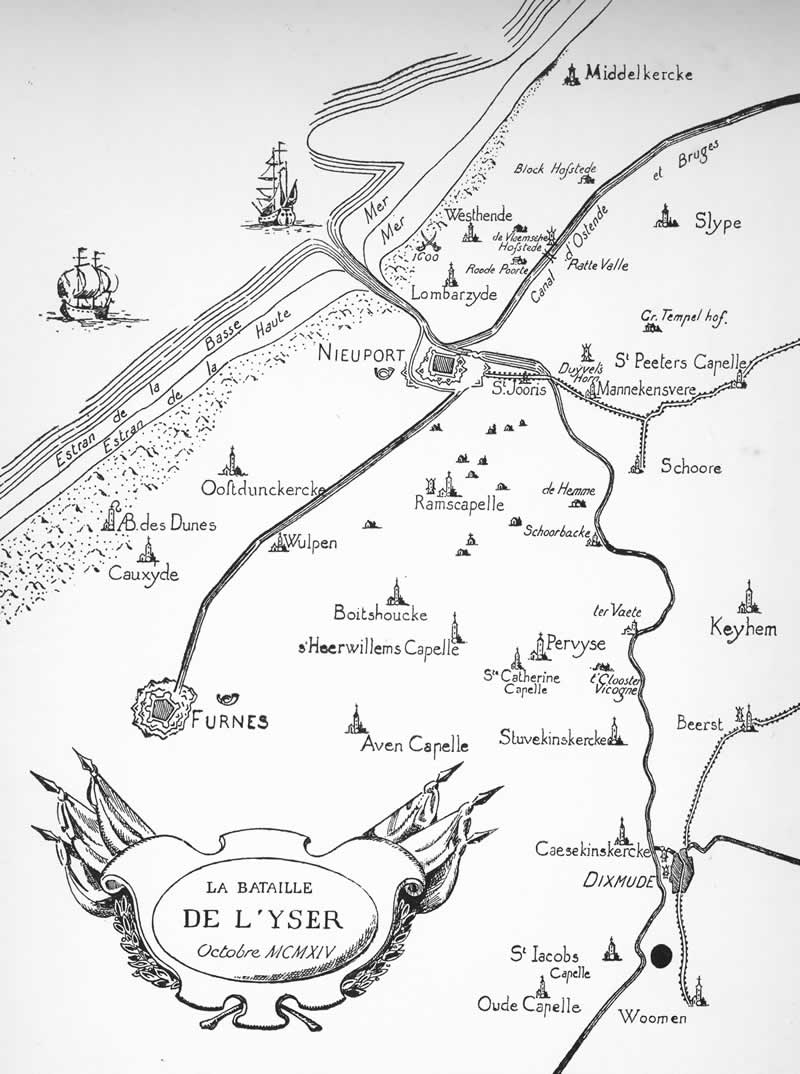

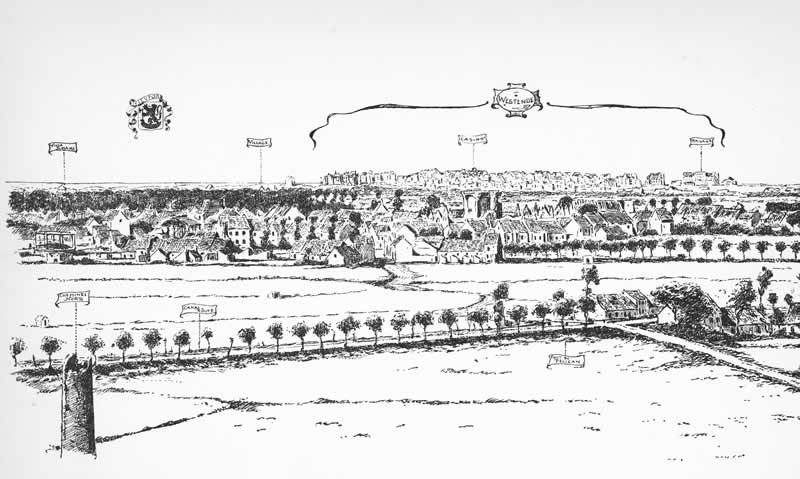

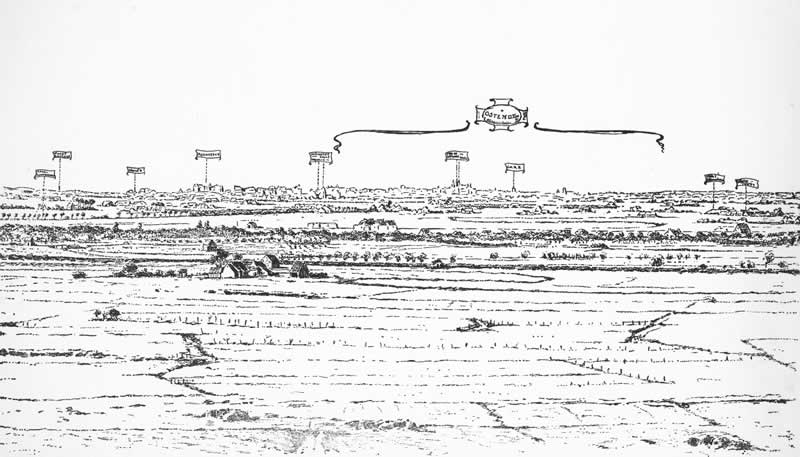

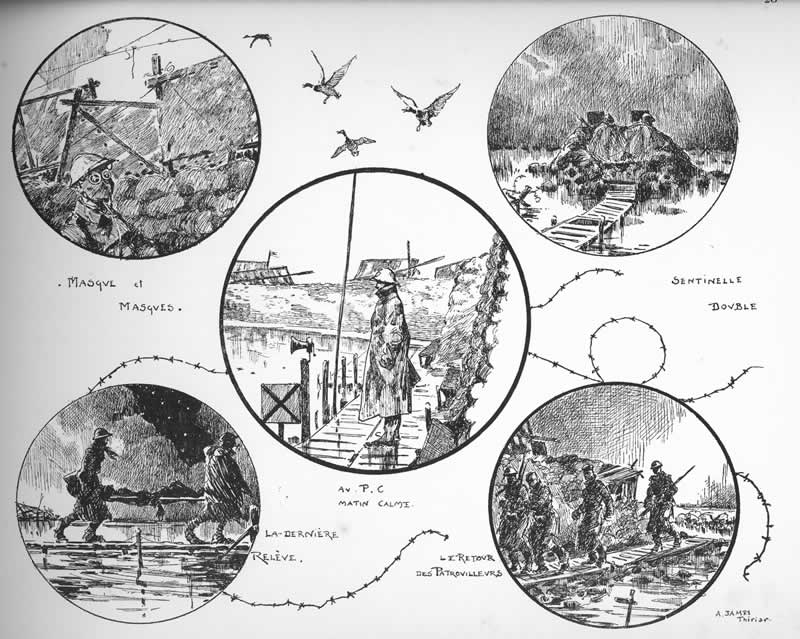

Le champ de bataille de l’Yser. Il nous a paru intéressant de donner, à l’ancienne façon des cartes de Ferraris, le champ de bataille de Nieuport à Dixmude.

C'est là que Jean De Mot avait écrit la phrase finale de l'Uylenspiege1

de De Coster :

Est-ce qu'on enterre Uylenspiegel l'esprit, Nelle, le cœur de la mère Flandre, elle aussi peut dormir,

mais mourir, non.

Plus que n'importe où, de ce vieux clocher l'aspect de la Flandre

meurtrie avait dû émouvoir l'artiste et le patriote ; vers Dixmude, vers la

ville martyre qui subissait son anéantissement, les routes convergeaient, les

fermes se faisaient plus denses, les maisons se groupaient en villages déjà

importants, comme Oostkerke, Beerst,

Vladsloo, Kaeskerke, Essen.

Au Sud de Dixmude débutaient les premières crêtes. Les arbres se faisaient

nombreux, c'étaient Clerckem et ses moulins, Woumen et son château ; à l'horizon enfin, une ombre bleue,

la forêt d'Houthulst. Notre secteur, au Sud, était fort

différent des autres coins du front ; de longues files d'arbres, des saules, de

petits boqueteaux rendaient moins monotone l'aspect de nos lignes avancées.

Jusqu’aux derniers mois,

l'armée anglaise tint Ypres. Rares étaient les privilégiés qui pouvaient

s'offrir une promenade dans la ville fantôme. Il n'est pas dans notre

programme d'en faire la description ; nous ne parlerons que des superbes

troupes qui vécurent là, plus de trois années.

Nieuport et Westende. – Avril 1915. Cette planche, comme les deux suivantes, fait partie d’un croquis panoramique, à destination de l’artillerie belge, exécuté du haut de la cheminée Nord de la briqueterie de Ramscapelle. Ce fut sous Anvers que notre armée prit

contact avec les soldats de Grande-Bretagne : les hommes magnifiques de la

brigade navale amenée à la rescousse par Winston Churchill, puis à Ostende, à

Zeebrugge, sans arrêt les transports déversèrent les hommes, les chevaux, les

canons. Ces soldats, que l'on ne connaissait presque que comme des gens de

parade, allaient montrer que la tradition d'Espagne, de Waterloo et du

Sud-Afrique n'était pas morte. A Mons ils surent se faire hacher sur place, à

l'ancienne manière. Sur les routes de Flandre il en passa encore et encore :

Ecossais aux kilts bariolés, cachés sous des tabliers kakis, fantassins tous

découpés sur le même patron, cavaliers raides en selle, montés sur des chevaux

de robes identiques et qui de suite commencèrent leur métier de scouts, dans

les dunes ; une artillerie étincelante, aux chevaux le front couvert de

chasse-mouches. Soldats faits, encadrés de vieux sergents dont la poitrine

s'ornait de rubans gagnés depuis Kartoum jusqu'à Modder-Rivier, commandés par des officiers de race, ayant

derrière eux l'ombre redoutable du Sirdar, de Kitchener, le chef aux volontés

implacables. L'Allemagne se gaussa

lourdement de cette poignée de mercenaires, de cette méprisable petite armée en

jupon ; mais derrière cette avant-garde de soldats de métier, les seuls qui

existassent encore en Europe, la nation anglaise tout entière, ses colonies –

depuis le Canada jusqu'aux Indes – préparaient le plus formidable des efforts

militaires. C'est cette « autre armée »

que nous allons voir à Ypres – car des régiments du début, il ne reste plus que

de quoi encadrer les recrues – venant d'Angleterre. Les Anglais nous amenèrent

leur flegme, leur sens pratique,... ils amenèrent aussi Tipperary, cet

air que des régiments de tous pays ont chanté, vociféré comme chanson de route,

et chanson de bataille. Ypres vit défiler, si ce

n'est toutes les troupes de l'Empire, du moins des spécimens de toutes ces

troupes. Jamais, sur une aussi petite parcelle de terre, ne défilèrent tant de

gens de guerre de races différentes. Au début de 1915, la ville était encore

habitable : on y voyait des Français, des Anglais, des Belges, la place

s'encombrait d'échoppes de mercantis, où se vendaient mille « souvenirs » de

pacotille. Puis ce fut le cataclysme : l'écrasement de la ville sous les obus,

l'évacuation de la population civile, et seule l'armée anglaise resta à Ypres.

Pas un artiste n'a mieux rendu l'esprit et l'allure du soldat anglais en

campagne que Bairnfather : ce flegme inébranlable,