Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Carnet dun Brancardier. Par José Simone DAnvers à la mer,

1914. Jeudi 1er

octobre 1914. Tout le pays est envahit ; son âme est muette et combien douloureuse, sous lhaleine brûlante de lennemi. Toute larmée repoussée de partout, sest réfugiée dans la suprême

enceinte, dans Dans les campagnes, aux alentours, les forts tendent leurs poings vengeurs, durs et serrés comme des rocs. Que signifient toutes ces marches haletantes ? Dimanche dernier, un parcours dune trentaine de kilomètres, sans but connu. Lundi, des déplacements plus prompts encore pour se rapprocher dun obscur combat davant-garde. Mardi, une alerte, une dizaine de shrapnells éclatèrent au-dessus de nous. Pourquoi ? La nuit de mercredi fut âpre, - dans une rigole, sur de la paille arrachée à quelques meules, - sous un brouillard glacé, étouffant. Ce matin, je quitte ce hameau, Sauve-Garde, pour aller rejoindre les amis veillant avec des troupes. - Où, exactement ? Là-bas. Je suis la longue drève qui y conduit, à ce point menacé, là-bas. Il semble quon entend des sifflements, des effondrements. Je marche assez allégrement. Pourtant une menace sannonce. Lêtre, fatigué, tiraillé, obsédé, perçoit les moindre périls. Il y a, certes, de laction, de la bataille dans lair. On respire lincertitude. Lautomne entoure et sanglote. Dans les prairies, tombent des pommes ; les chutes sachèvent avec les résonances pénibles comme si des espérances étaient meurtries. Une fraîcheur sépand en gouttelettes scintillantes sur les herbes, ruisselle des feuilles. Dans les haies, se faufile parfois une fauvette qui chante les refrains courts, légers, capricieux ; la voix frêle et tremblante dit des bonheurs chétifs, rapides, emportés de-ci, de-là, à petits coups dailes multiples et discrets. Des fils de la vierge, lents et bas, comme des désillusions, entraînent des perles de buée dans la poussière du chemin. Une grâce tendre, un regret mystique flotte aux regards inquiets. Cest lautomne. Peu à peu, la clarté franche dissipe les doutes, les faiblesses, les peurs. Au bout de la route, au fond de la perspective étroite des arbres, tout à coup, monte un large et lourd soleil, pareil à un globe de braise incandescente : bientôt, aminci comme un disque, vibrant, pareil à une hostie ensanglantée, il sélance et luit à la hauteur de mon front. Mes yeux éblouis le contemplent avec frayeur. Je comprends ! Je frissonne devant le signe du sacrifice. Serais-je digne de communier avec les souffrances de ce jour ? Pourrais-je les sentir, sans défaillir ? Soulèverai-je toutes les douleurs au-dessus des vivants, au-dessus de ce siècle, pour lavenir, stoïquement ? Un docteur que je croise me crie, en me montrant une villa isolée : - Voilà le poste de secours ; avertissez vos amis ! Il file en vélo, préoccupé. Cest décidé ! Plus javance et mieux je me rends compte du spectacle qui mappelle ; un nuage noir apparaît de temps à autre, là-bas, toujours au même endroit ; un fracas sourd secoue ; une puissance craque ; toute la plaine est silencieuse, délicate, recueillie. Derrière des branches qui les dissimulent, des soldats sont assis. Les taches sombres de leurs habits ségrènent très loin sur les sillons gris. La plupart semblent taciturnes, fermés aux étreintes de lheure ; ils lisent des journaux, très calmes. Sur le bord de ce talus, un groupe fume avec désinvolture ; un infirmier roule un pansement autour dune cheville mise à mal. Un meuglement senfle, une sirène surgit ; une explosion retentit, là-bas, derrière ce rideau de peupliers ; une fumée opaque crève comme un gros ballon. Tel est le fait brutal : le fort est bombardé. Au cela de lhorizon, sous lastre flamboyant, une baguette étrange frappe ; un tambour invisible, pareil à un écho timide, résonne. Après cette détonation, aussitôt, lobus escalade lorient rose, franchit lespace, se précipite au zénith bleu ; puis, il allonge sa courbe, retombe avec furie, avec rage, dans ce même cercle, à cinq cents mètres, doù je marrête ; il accable cette masse de béton dressée là, à gauche, dans le terrain. Le corps sursaute de stupeur ; mais la volonté froide, tenace, parvient à commander aux muscles du visage, aux nerfs soudain électrisés. A droite, voici des galeries où les nôtres sont accroupis, mesquins comme des larves, ils sont là, terrés. Je mapproche, je me penche dans lobscurité. Des têtes touchent des madriers trop bas ; des dos se courbent ; des bancs de gazon offrent des sièges. - Depuis huit jours, nous respirons une odeur de caverne, me racontent les compagnons On nous harcèle depuis hier. - Notre fort le plus avancé fut démoli naguère ; il est maintenant en décombres, entouré deau et de cadavres. - Celui-ci a déjà repoussé un assaut. - Des boches osent ramper, la nuit, jusquà nos fils barbelés. Je méloigne un peu pour observer les alentours. Un groupe me désigne un clocher troué, des maisons délabrées. - Des casques à pointes rôdent dans ces rues. Quelques-uns osent venir nous narguer. Ils doivent se sauver tout de suite, mal accueillis. Evidemment, les camarades me reçoivent avec plaisir. Notre fort, à gauche, hausse, par moments, ses coupoles, lance des projectiles aigus, qui filent vers les demeures de chez nous, abandonnées. A droite, un fortin aide ; ses créneaux fument souvent. Mais un mutisme succède aux conversations animées ; un silence étrangle toute joie. Quy a-t-il ? Quoi ? Je sais maintenant ! Avec le groupe, je me suis rejeté, dinstinct dans labri. Malheureux, nous nous y sommes entassés une dizaine, une quinzaine. Je sais, maintenant, le souci ! Ils sécrient : « Le voici ! » - Nous écoutons. Cest terrible ! Tous nous avons perçu le coup de baguette féerique sur le tambour inconnu. Nous tremblons ; nous redoutons. En vision, nous apercevons lobus formidable qui décrit sa trajectoire lointaine et perçante. - Le voici ! Un bourdonnement monstrueux se hâte, augmente, se change en un grincement énorme, en un hurlement inouï ; une locomotive tordant ses rails, déraillant à pic de la voûte du ciel, produirait le même effet. Puis, très proche, le cataclysme sécroule, pour nous anéantir, avec une déflagration atroce, pulvérisante. Chacun, à cet instant, recroquevillé, blotti, baisse les paupières, rentre le cou dans les épaules ; les poitrines ont une crispation subite, misérable ; un abîme engloutit les curs. Des éclats rasent le parapet, sy enfoncent, passent Quel enfer ! Quel tourment ! Enfin, revivre ! Il est presque midi. Nos coupoles ne se hasardent plus que rarement à riposter ; le danger est trop bruyant, trop précis. Car des cris avertissent : « En voici un second ! » Le tambour fantastique vibre, faible. « Boum ! » - Une horreur se déchaîne ; tout sincline « Cra-ack ! » Ainsi, depuis une heure, deux heures, trois heures Quand sera-ce fini ?- Quelle monstruosité ! Quel génie a conçu cette géhenne ? La science a mérité la honte. Des mains expertes, des cerveaux raffinés ont donc créé cette insulte, cet anathème contre la vie ? La sauvagerie sest maintenue, - pire même. Les larves humaines dici seraient projetées en lambeaux palpitants ; des éclaboussures chaudes déchireraient la lumière ; des fleurs de sang, des chairs broyées seraient dispersées dans lautomne ? Quand tout est si doux et si mélancolique en cette saison, quand les feuilles disent leurs plaintes sur les tombes, quand les rayons pâles couvent lor des forêts ? Absurdité inconcevable ! Lun a ouvert son cratère à vingt mètres de nous, un autre a rugi derrière nous. Folie ! Folie !... Pourtant, le plus grand nombre assomme la masse de granit, cassée, là-bas, à gauche. On ne sait exactement. Sont-ce des 208, des 305, des 420 ? La minutie mathématique se révèle, prouve lamoralité des découvertes modernes ; elle accuse la hideur contemporaine. Quelle précision ! Quel aveuglement ! Une consternation emplit lunivers devant pareil forfait. Et notre siècle se prétendait à lavant-garde du progrès ! Malgré tout, parfois, on ne peut pas toujours raisonner, linsouciance, ici, surmonte le gigantesque, lépouvantable. Lhomme simple et bon défie toutes les puissances. Un groupe curieux sobstine ; il séchappe de lantre dès que lobus est jugé éloigné. Nous sautons sur un tertre. - Le voilà ! Un éclair jaillit, un nuage domine ; un déchirement instantané ; un souffle ; une commotion violente, mine, soulève. Souvent, une colonne deau bouillonne comme une trombe, tourbillonne, comme une nappe aérienne ; puis, les paquets brisés, retombent, murmurent dans des milliers de frisselis. Dans ce cas, lobus est sans tonnerre, fréquemment ; il sévanouit, comme par enchantement, dans le fossé du fort. - Raté, brosse ! Parfois, il pénètre dans le sol trop mou, et tourne comme une toupie ; on en a la sensation. Mais lorsque le roc est heurté, un combat sengage ; un cyclone rugit ; tout oscille. On ne parvient pas à distinguer des brèches dans la carcasse bétonnée ; il y en a, sûrement. Ceux qui résistent sous les coupoles doivent frémir à chaque secousse et les entailles sont de plus en plus pénétrantes autour de leurs existences. Quel sort ! Tôt ou tard, ils seront écartelés, écrasés.

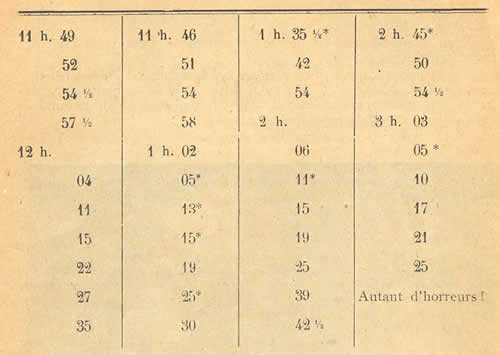

Effet dun 420 allemand sur un des forts dAnvers. Naguère, au fort voisin, ils le savent, des compagnons furent carbonisés ; leurs cheveux flambèrent ; leurs joues grésillèrent. Quelle agonie !...Pitié ! Pitié !...Appel inutile. Les puissants dictent la loi ! Oh ! rage Quelle haine !... Un voisin note fidèlement les intervalles réguliers entre deux chutes ; il me prête sa page dun réquisitoire implacable. Je copie à titre documentaire et minutieux.

Réquisitoire implacable des intervalles réguliers entre deux chutes. Enfin, larrêt paraît concerté, définitif. Mais nos coupoles, de nouveau, sélèvent et répondent. Quelle lutte ! Pour dautres, voilà la mort qui repart. Breendonk ahane, Liezele crépite. Le duel sournois se poursuit jusquau crépuscule. Quelle lassitude ! Quel dégoût, de tout ! Les paroles ne remuent guère aux lèvres. Est-ce un cauchemar, alors que les ombres samènent ? Est-ce possible ? Une cacophonie horrible tressaille encore dans les tympans ; les tempes sont vides, alourdies. Le tambour fantastique est-il voilé, après ce jour de feuil ? Les bourreaux sont-ils satisfaits ? Luvre est-elle suffisante pour aujourdhui ? Où ramasser un peu didéal ? Le glas immense dun monde insensé sonne partout ! Voici la nuit, repue et souveraine qui console, pourtant. Lâme sarrache aux spasmes de cette scène vaine que lhistoire proclamera grandiose. Sauve Garde, 2

octobre. Véritable éden, si lon compare la destinée de ces paysans à celle des soldats. Quel charme inexprimable à cet après-midi à mes regards étonnés ! On ma envoyé quelque part, à une distance appréciable du fort bombardé. Il est défendu de se montrer aux alentours de cette ferme. Pourquoi ? Une inquiétude vague plane. Serions-nous observés ? Un fossé étend son rempart profond ; des fantassins y ont creusé des niches pour sabriter ; ils me prient de descendre de mon observatoire. Pourquoi ? Ils marchent courbés afin de se dissimuler. Une émotion contenue les empêche de rire, de causer. Les Allemands seraient postés à la lisière de ce bois-là, à 8 ou 900 mètres ; une mitrailleuse pourrait égrener ses balles. Pourtant, aucun uniforme gris ne remue, là-bas. Aucun tressaillement qui soit remarqué dans la plaine. Un peu en arrière, une de nos batteries tonne. Par un détour, je men approche. Le cou tendu, elles sont quatre gueules dacier ouvertes, raides, appuyées sur des roues calées. Sur chaque siège de fer, est assis un pointeur qui manie délicatement une boussole ; des servants retirent des cylindres de cuivre étincelants de leurs caissons ; ils vissent des fusées, puis, ils emplissent les culasses qui se referment aussitôt. Un chef prononce posément : - Un deux trois quatre. Séparément, à chaque pièce, une chaînette est tirée par des mains vigoureuses ; il suffit. Un déclic opère ; une saccade se produit ; plusieurs détonations assourdissent ; une fumée légère senvole ; quatre bonds effrayants sallongent vers lennemi ! Tel est le travail accompli par des hommes tranquilles, presque indifférents. Ils exécutent avec beaucoup dhabitude, avec sang-froid une besogne terrible ; - pour eux, monotone, quelconque. - Savez-vous sur quel but vous tirez ? Ils secouent dédaigneusement la tête. Peu leur importe ! Ils risquent eux-mêmes de mourir à la tâche ; un imprudent heurte trop vivement la pointe dune fusée contre une culasse - Prends donc attention ! Réclame un pointeur. Et ses traits deviennent défaits. Il faut raccourcir ou augmenter la trajectoire, changer dangle ; mais des troncs darbres et des branches, à quelques cinquante mètres, barrent passage, risquent de causer une explosion immédiate. Le commandant se promène dans un sentier ; il fume un cigare, flegmatique ; il a usé sa vie à faire des simulacres et la réalité est encore pour lui une scène connue, sans intérêt. On lui apporte un billet quil parcourt sans sourciller ; sans hésiter, il annonce les rectifications. Les désastres le laissent impassible ; cest un vrai chef qui mourra sur place plutôt que de céder, par devoir simple et obstiné. Lheure néfaste, laction dévastatrice ne limpressionnent guère, comme soldat. Mais, comme homme, comme père de famille, tremble-t-il ? Impossible de sonder le secret de tous les curs. La fatalité clame au-dessus de notre génération ; lignominie des siècles passés sest abattue sur nous. La matière a été forgée dans les hauts-fourneaux ; la discipline des casernes nous a tous dressés. Une malédiction internationale pèse sur lEurope !... Voilà le militarisme ! Dimanche 4 octobre. Jai rejoint une autre section de brancardiers, à Boom. Dans ce bourg champêtre, une vingtaine de personnes ont été criblées par un bombardement. Ainsi, la violence aveugle et honteuse de lennemi nous fait crier jusquaux entrailles. Quelle brutalité ! Près dun pont, quatre ou cinq murs percés, à la file, par un seul obus ; plusieurs foyers furent détruits, ensanglantés, en une seconde. Qui dira les tortures inconcevables de cette époque ? A proximité, pendant que jécris, une patrouille est probablement pourchassée ; des centaines de fusils claquent. Suis-je déjà ensevelit parmi les victimes et les mourants ? Ces ombres qui sépaississent racontent-elles la faiblesse de mon sang qui bat encore ? Une paysanne, fébrile, les doigts tordus, le regard blanc, me dit, en entendant les coups : - Et mon homme qui est là avec eux ! Hier, une jeune fille, craignant de périr, courut dun logis à un autre ; elle quitta ses parents pour aller se cacher chez des voisins, puis, chez dautres. Elle nétait bien nulle part. Elle était traquée par un pressentiment lugubre. Tout à coup, elle fut déchiquetée ; son sang, ses larmes coulèrent en regrettant la vie. Son corps fut agité par les instants de lagonie. Qui décrira les martyres de ce siècle ? Une femme vint retrouver son mari ; artilleur dans le fort. Ils saimaient ; ils souffraient ; les ténèbres amoncelées dun soir pareil à celui-ci leur conseillaient de mourir à deux, de ne plus se quitter Lui, il la tuée ; puis, à son tour, il a roulé, la tempe rouge, sur le cadavre adoré ! Les gouvernements essaient cependant de ranimer les courages, de lutter contre cette obsession de la fin du monde prochaine ; des nouvelles militaires réconfortent : des Anglais sont aperçus à une gare, enthousiastes, acclamant notre héroïsme. On leur a dit et ils sont accourus !...Larmée française aurait fait 100.000 prisonniers à laile droite ; elle marcherait à notre secours. - Croyez-vous quAnvers succombera ? Me demande un lunatique. Cest la première supposition hardie, pessimiste que jécoute ; la foule, exaspérée, maudirait ce simple qui ose raisonner. Jamais, les Allemands ne sempareront dAnvers. Cest le dogme. Et pourtant, lhistoire de Liège et de Namur est à peine connue. Mardi 6 octobre.

Coup de foudre !...Le général commandant

- Le bombardement imminent du centre de Cest un ahurissement général. Anvers, sous la mitraille ? Est-ce possible ? Ainsi, Anvers, linvincible, linexpugnable, sera saccagée, ruinée ? La détresse se lit sur tous les visages ; la surexcitation sétend, se propage avec rapidité. Est-ce la débâcle, sans espoir ? Est-ce la dernière aube du pays ? Par ordre du Roi, une courte harangue est ajoutée : « Tenir, combattre, mourir, - à la baïonnette, sil le faut, plutôt que de reculer. » - « Quiconque prononcera le mot de retraite aux combats sera considéré comme un lâche et comme un déserteur. » Cette apostrophe véhémente en ce matin brumeux, gris et nostalgique, fouette ; elle évoque des lendemains incertains. Etre brave, sans reproche, offrir sa poitrine à la force tumultueuse et innombrable, être debout contre des tempêtes de fer et de feu, ressusciter des pages épiques, agir comme des preux, - cela fait tout de même un peu frissonner. Puis, plusieurs reprennent déjà leurs railleries et leurs rires. Laprès-midi, jarrive dans un autre bourg, Willebroek. Dans une école, on a installé une infirmerie où reposent des blessés, des malades, brisés de fièvre, - que des autos emmènent. La harangue de lavant-midi continue à impressionner ; les nerfs sont inquiets, les langues déliées ; la gaîté fausse que chacun affiche est surprenante. Un événement formidable est attendu, hante les imaginations. Quoi, exactement ? Nul ne le sait ? Peut-être, entrevoit-on des assauts frénétiques, des mêlées désespérées, sans fin ? Des brancardiers, dans une salle, jouent aux cartes ; ils appliquent sur la table force coups de poings avec des atouts ; ils crient ; la fumée des pipes, des cigarettes voile le plafond bas. Dans notre cour, deux infirmières très jolies sarrêtent un moment leurs grands yeux étonnés, leurs chevelures abondantes roulées sous des coiffes blanches, leurs corps délicats et élancés, leurs larges tabliers, immaculés, leur donnent un air de madones modernes prêtes à se mouvoir pour guérir et enchanter, pour consoler. Sont-elles scandalisées ? Notre conduite est dailleurs si tapageuse. Il ny a plus de blessés ; tous on été transportés. Et, tour à tour, nous montons dans une escarpolette, qui grince ; cest loubli apparent des misères de ces moments. Lêtre humain est probablement, aux périls suprêmes, collectifs, dune légèreté incroyable ; il a recours, durant les plus féroces drames, qui lencerclent, qui lassaillent, à des moyens mesquins pour rejeter, un instant, la croix qui pèse sur les épaules de tous. Il trahit son émoi par des occupations insignifiantes, drôles. Il faut quil se jette dans un jeu quelconque, dans un rire anxieux. Le monde entier, tout le passé lui hurle : « Tu vas périr !... » Lui, par vaillance, et esprit de gouaillerie, réplique : « Quimporte ! Je mamuserai bien encore une petite minute avant de me traîner et de gémir » Des éclats arrachèrent ces branches, là, de ce prunier ; des billes de shrapnells coupèrent ces fruits, au-dessus de nous ; la corniche de cette église fut cassée ; des carreaux de ce vitrail furent émiettés ; des tombes fraîches furent entrouvertes dans ce cimetière Quimporte ! A quoi bon ces pensées funèbres !... Le sort décidera. Alea jacta est !... Lantique désinvolture réapparaît dans nos âmes contemporaines. Jentre dans un magasin, en face Choisi parmi ceux de sa race, gros, gras, luisant dans sa barbe argentée, la pipe décume à la bouche, le marchand me déclare : - Après avoir chèrement liquidé, la plupart des boutiquiers ont prudemment déguerpi dici, Monsieur !... Cest indigne !... Moi, je ne bougerai pas. Mon comptoir reste ouvert à tous les braves soldats, sans bénéfices. Je ne crains nullement les Allemands, moi !...Quils viennent ! Quils viennent ! Nous lâcherons nos digues dans leurs bottes, ils seront tous noyés Son geste exterminateur balaie facilement ladversaire. - Anvers, Anvers est imprenable, Monsieur. Ils ne lauront jamais, jamais ! LAngleterre ne le permettrait pas. Navons-nous pas des fourrages, des réserves, des vivres pour des mois et des mois ? Jusquà la fin de cette guerre. Nous tiendrons le siège, jusquau bout. Il gesticule ; il exulte ; il est admirable ; il est chez lui. Lorgueil dAnvers clame en lui, farouche et confiant. « Antwerpen Boven ! » - Anvers, suprême promontoire, Anvers soppose à lAllemagne et la défie. Telle est lespérance, la foi enracinée au cur des Flandres. Il est 6 heures. Le soir descend. Les rues sont barricadées, protégées par des sacs de sable. Prévoit-on des casques à pointes, même ici ? Au bord du canal, des maisons sombrement alignées abritent des mitrailleuses, des défenseurs. Nous traversons le pont. Ce chemin est étroit, désert. Ce château, à gauche, silencieux, est une masse lourde, étrange ; dans le parc, près dune grille, émerge, dun bloc de rochers, une statue froide et figée. Quelle clarté ruisselle du firmament ? La lune, souveraine, éblouissante, promène sa magie sur la terre défiante. Quelle gravité pénètre en nous ? - Attention ! Baissez-vous ! Parfois, ils tirent Les buissons, les arbustes ne nous dérobent plus, à cet endroit. Fantômes blancs, serons-nous aperçus ? Il faut se courber, rentrer dans lombre des feuillages. Nous sommes quatre, avec un guide. Une vivacité bout soudain dans nos artères ; cest délicieux et haletant ; des balles, parfois, sifflent, dit-on. Nos regards scrutent lhorizon taciturne, obscurci. Aussi, tout à coup, le péril se révèle. Voici le petit poste. Un abri, recouvert de gazons, adossé à un fossé. Des hommes sont là ; deux ou trois bougies les éclairent, - plantées dans des poignées de baïonnettes piquées au plafond. Ainsi, je découvre les labyrinthes insoupçonnés de la mort ? Quelle surprise !...Quelques mèches vacillantes répandent des lueurs falotes sur ce qui reste pour défendre le pays ? Humilité et grandeur de la tâche !...Tristesse et orgueil ! Voilà où on trouve lhéroïsme !... Au dehors, près dun parapet, deux ou trois veilleurs, debout ; mais ils ne peuvent risquer leur tête, - à peine des regards ; cest la consigne ; ils sobstinent à épier par des créneaux. Lun deux, superbe, escalade, saute dans le pré, court saplatir dans lombre dun pommier, derrière un tronc. Les herbes font un tapis vert, lumineux, partout ; lui, on ne le remarque plus. Des pétards, assure-t-on, ont été semés, par-ci, par-là, pour dénoncer lapproche possible dune patrouille ennemie. Et celui qui les a posés passe pour un héros ! Le guet solennel, angoissant, dure, dure, - avec des minutes innombrables et lentes. La poésie grandiose et funèbre chante dans lespace et dans nos âmes ; ses chuchotements sont accueillis avec recueillement. Défense de fumer ; un hibou ulule. - Où sont les Allemands ? - Parle plus bas !...Là, près de cette lumière pâle, qui ressemble à une étoile ; non loin de cette ferme qui brûle encore , qui rougeoie la lisière de ce bois. - Quelle distance ? - 6 ou 800 mètres Non, mille Une secrète hostilité remue en nous. La lune, insolente, plane entre nos deux camps, comme pour nous narguer. Des nuages, ouatés, se gonflent et défilent, - et dansent, les uns après les autres. Défense de fumer Je maccroupis pour entrer dans la galerie. Quelquun dit : - Notre patois wallon a créé le français, etc, etc. Je reconnais cette voix, celle dun ancien camarade de pensionnat. - Oui, me confie-t-il, jétudiais pour devenir professeur dhistoire. Maintenant, cest lhistoire qui jongle avec moi Jai combattu à Liège, à Haecht ; jai galopé en terrain plat, parcouru plusieurs centaines de mètres, sous une rafale, avec un ami sur mon dos. Je ne suis plus rien ; ma mémoire des grands faits de tous les âges ne compte plus Jexpose ma cervelle, tout comme un autre. Et cest mon cur seul qui bat. Vers dix heures, ajoute-t-il, des détonations retentiront ; ne ten effraye pas ; ce sont nos pièces qui commenceront. - Mais, nobtiendrons nous pas quelques ripostes ? Hasarde un voisin. Bah ! Ils nont presque plus dartillerie, eux. Mais lexpérience pourrait nous démentir dans quelques secondes, ma foi. Les fronts se rident ; une obsession horrible ; les regards se portent instinctivement vers les poutres solides ? Un connaisseur prodigue ses avis : - Du 77 ? Très peu de mal. Des 120, nous démoliraient certainement. Voilà ! La conversation languit ; chacun baille, a sommeil. Des bouffées de tabac, péniblement, embrument - Bonsoir ! Bonsoir ! Je mendors. Soudain, un sergent à voix basse murmure : - Sac au dos. - Quoi, la relève ? Quelle surprise ? Chacun roule sa couverture, sapprête à partir ? Et nous ? Nous resterons jusquau lendemain matin. Lordre de départ tarde. Quelle heure est-il ? - Huit heures - Bon 8½ heures - Presque neuf heures - Attention. Allez ! Doucement, un par un... Dehors Eh ! Quoi ?...Où est la relève ? Personne On abandonne ? Pourquoi ai-je eu cette sotte idée de vouloir inspecter la place avant de quitter ?... Pour recueillir une boite de plata délaissée ? Je suis parmi les derniers. Un frisson se communique : - Vite ! Vite !... Quest-ce quil y a ? Vite, courbés, à longues enjambées. Des ennemis, sont-ils sur nos traces ? Vont-ils nous chasser à coups de fusils, de canons ? Vite ! Vite !... La lune audacieuse rit de nos peines, projette nos ombres qui zigzaguent à nos côtés. Mais que signifie cette scène ? Toute cette rive du canal est désertée ? Cest un recul ? Dautres pelotons nous précèdent. Toutes les poitrines se tendent vers le pont, déjà essoufflées. Des soldats, qui portent des boucliers sur les épaules, ont ordre de les jeter dans leau, sans bruit, - pareils à des miroirs trop brillants Vite ! Vite, dans le gouffre, pour ne pas déceler notre mouvement. Mais quoi ? Lautre bord est aussi sans défense ? Les maisons alignées sont vides. Des centaines de fantassins, des milliers de souliers râpent les pavés avec précautions. Le secteur a cédé ! Les murs sont longés, pour échapper à lil audacieux de la lune, pour que nos silhouettes ne soient plus agissantes dans les rues. Que de fantômes ! Voici linfirmerie. Le marchand sublime a fui. Sa porte est verrouillée ; ses volets sont clos, toutes les demeures sont sinistres. Une pauvresse, entourée de marmots, pousse une brouette chargée de hardes ; la roue rebondit sur les pierres, égrène ses cahots ; un officier lui ordonne darrêter ; elle obéit sans protester. Quelle panique a tout transformé ? Il ny a plus personne. Les infirmières, les brancardiers, tout sest évanoui. - Ils sont allés vers Boom, nous explique un gendarme. - Les Allemands nous menacent ; ils viennent par-là , ils descendent le Rupel. - Nous évacuons, dit un autre. - Il serait dangereux de vouloir se rendre à Boom, maintenant. Le pont est miné ; on va le faire sauter. - Où aller ? - Problème ! La confusion est grande : à quatre, nous formons un conseil de stratèges. Comment battre, nous, en retraite ? Les troupes ont appuyé vers la gauche ; notre colonne sest dirigée vers la droite. Où aller ? Avec un compagnon, je préfère suivre linfanterie. Il faut, tout dabord, éviter dêtre faits prisonniers ; donc, négliger Boom ; il faut devancer lencerclement ; donc remonter vers le Nord, le long de lEscaut. Deux obstinés vont à droite ; nous leur disons, très bas : - Au revoir !...Bonne chance ! A deux, nous nous rapprochons de larrière-garde Voici le fort de Breendonk qui ahanait encore de temps à autre, doucement. Maintenant, il est silencieux, isolé ; des canons, des caissons sont prêts à filer ; des cavaliers sont en selles, raides, énigmatiques. Plus loin, les barrières dun passage à niveau sont largement ouvertes ; un homme se dresse près des rails, fier, résolu. Il nous crie : - Qui va là ? - Brancardiers ! Nous néchangeons avec lui aucune réflexion. Nous avançons. Si les Allemands, profitant du désarroi, avaient la hardiesse de lancer un assaut, - nous serions presque seuls dans ces campagnes claires. Les ennemis sont là, à quelques centaines de mètres, peut-être ; ne rampent-ils pas déjà dans ces fossés des alentours ? Le fortin de Liezele est aussi sans doute privé dappui. Le ciel est pur, étrange ; une immense prière monte vers lui. - Pourvu qu « ils » ne nous voient pas ! Lair est dune transparence miraculeuse, si douce ; un calme extraordinaire, sur les choses, règne. Mais, dans les curs, quels bonds ! Tout à coup : « Cra-ack ! » Deux détonations sèches, puissantes éclatent. Nous levons les yeux vers les étoiles ; il ny a aucun avion, qui bourdonne, qui bombarde. Il ny a pas de bombes. Aucun sifflement de trajectoire Ah ! Cest probablement le pont du Rupel qui saute ; on laura allumé et les deux amis, que sont-ils devenus ? Voici deux chaumières blanches. Sur un seuil, apparaît un paysan ; il glisse le long de son mur quil tâte de ses doigts irréels et tremblants ; il parvient jusquau coin de son pignon, risque un il et explore le chemin. Il ne nous a pas aperçu. Quy a-t-il ? Je le questionne. Mais la terreur le cloue sur place ; abruti, il bégaye quelques vagues monosyllabes ; puis rentre, comme il est sorti Nous le laissons à son émoi, sans insister. Une grosse paysanne, figée comme un buste, sest hissée à sa fenêtre, à sa lucarne Nous continuons Voici des habitants Il est dix heures, onze heures. Toutes ou presque toutes les portes sont entrouvertes ; ahuris, les civils nous regardent passer Sommes nous les derniers ? - Avez-vous vu défiler des compagnies ? - Oui, des chevaux, des canons, toute larmée, Monsieur ! Des femmes implorent : - Dites-nous, Monsieur Est-ce que vous fuyez ? Les Allemands vont-ils venir ? Mentir, berner ces pauvres gens, je ne le puis pas. A quoi bon mentir, dans un pareil moment ? Mieux vaut la vérité. - Oui, pauvres gens, « ils » ont les routes libres ; ils arriveront demain, sans doute - Dites, Monsieur, que devons-nous faire ? Fuir à notre tour ? Ah ! Voilà le dilemme terrible. Les journaux ont affolé ; toute la population se sent à la merci des barbares ; les pillages, les massacres sont habituels. Quelle résolution prendre ? Perdre biens et foyers ? Risquer la ruine ou la mort ? Que conseiller ? Hélas, qui oserait intervenir et apaiser ? Voilà des colonnes de soldats serrés, alourdis, muets. La corde sur lépaule, des artilleurs traînent leurs pièces à grandpeine ; remplacent-ils leurs chevaux ? Fréquemment, ils sont forcés de se reposer ; ils sessuient la figure ; de la poussière grince dans les dents. Des hommes se sont étendus sur des bottes de foin. Dorment-ils ? Dans ce café, trois jeunes filles sont blêmes. Une ironie âpre les tourmente. Elles emplissaient des chopes en souriant. Antwerpen Boven ! Elles ont les yeux écarquillés, les prunelles dilatées ; leurs mains se tordent convulsivement. Une angoisse secrète les agite ; un avilissement, davance, secoue leurs membres Il faut fuir ou se résigner. Enfin, voici le fleuve abondant, le vieil et large Escaut. Un pont de bateaux a été jeté ; les troupes, déjà, se pressent, taciturnes. Un cavalier, dapparence élégante, paisible, me demande : - Doù venez-vous ? Il conduit sa monture par la bride. Je lui glisse : - De Willebroek ; des avant-postes. Cest la retraite. Il sursaute, pris de stupeur : - Quoi, est-ce possible ? Tant de richesses seront la proie des ennemis ? Cette nouvelle laccable ; il croyait faire une ballade avec sa batterie. Il me semble que cest un intellectuel. Il supposait une simple démonstration tactique. - Voici notre délégué. - Tiens, cest toi ? - Jattends notre colonne dambulance Jai trouvé un logement. Venez ! Un maigre vieillard, souple déchine, nous accueille. - Par ici. La cuisine est là, chaude, éclairée ; la table est dressée ; mais lavare court fermer la porte. Il a une belle propriété ; ses chambres comptent probablement plus dun lit douillet ; mais lhypocrite na pas lair de sen souvenir. Il nous dit :

- Jai mon fils, comme vous, de Et il grimpe sur une échelle. Le fourbe est tout heureux de nous accorder son foin. Il nous recommande déteindre sa bougie, à cause dun incendie. - Cest bon ; on te la soufflera, ta bougie. - Laisse-nous fumer encore une pipe Bonsoir. - Sommes-nous les premiers arrivés ? - Mais, quoi ? La colonne passera seulement vers 4 ou 5 heures Bonsoir ! Mercredi 7 octobre. Déjà, le soleil arbore sa fougueuse auréole. Canons, caissons, camions, autos filent, filent dans la plaine. Des compagnies éreintées se rejoignent, se reforment, sébranlent, se disloquent. Quel spectacle interminable ! Où allons-nous ? Léternelle question. Vers la bataille, aux environs dAnvers ? Près de St Nicolas ? Les habitants, des pauvres, des miséreux, pour la plupart déroulent leur caravane sans fin. Une fillette transporte un bébé dans une petite brouette. Un gosse, ficelé sur une chaise renversée, au milieu dustensiles de toutes sortes, à côté dune vieille, qui tient un quinquet dans ses mains déchaînées, regarde, hébété, sa mère, qui pousse le tout, une charrette à bras. Un gamin trottine, pieds nus, portant une cage à pinson. Cest une suite hétéroclite sur le chemin des Flandres ; la plèbe est bousculée par la conquête sous le soleil somptueux et sarcastique. Aucune plainte ; ce serait inutile et ridicule ; aucune larme ; leffondrement est trop subit. Tous les muscles se tendent pour des efforts, tenaces.

Ah ! Le vouloir superbe et tragique de

Larmée se replie, la population fuit. Pourquoi les milliers dinnocents geignent-ils, suent-ils, alors que le Kaiser rit sur son trône ? Pourquoi tant dinjustices sur cette terre qui se tait ? Une haine quon neffacera jamais étoffe ; un désir de vengeance étreint les âmes ! Mais les courroux sont vains. Des esclaves défendent les couronnes ; les palais sont gardés. A quoi bon la révolte ? Non, il ny a pas lombre dune justice dans ce monde. Ceux qui laffirment, que la destinée est favorable à tous, sont des hommes qui nont jamais rien vu. Un gavroche déguenillé, assis sur un trottoir, une baguette fine entre les doigts, fume une cigarette avec délices, amusé par le tumulte quil ne comprend pas. Il crache à petits jets avec plaisir, ravi par le drame. Il ne sent rien. Sa vie étroite, obtuse, comme celle dun empereur, saffirme en lui ; il contemple, il admire ; cela lui suffit. - Madame, pourriez-vous me prêter un peu de savon ? - Je nen ai plus, Monsieur. Nétait-elle pas absurde, ma demande ? Cette femme, mal peignée, tracassée, na quun souci : celui de vendre un peu de bière dans des verres malpropres, afin de nourrir encore, durant quelques jours, ses mioches. Comment se procurerait-elle du savon si elle na pas du pain ? Ses enfants vagabondent dans la cour, déchirés, souffreteux.

Oh ! Cette misère de Voici St Nicolas Ses maisons basses, blanches ont des rideaux si minces, si humbles ; il semble que la famine et la maladie menacent perpétuellement ces seuils modestes. Une rue a, cependant, arboré des guirlandes, des drapelets. Pourquoi ?- Des gendarmes surveillent Pourquoi ? Un rassemblement de curieux se produit devant une villa. Ce sera là ? Quest-ce quil y aura ? - Le Roi est attendu. Il paraît quil est fort triste Je méloigne, la tête basse. Quelle amertume pour tout un peuple ; car il est bien certain que nous passerons, plus tard, aux yeux de lhistoire et de lunivers, comme des victimes de la monstrueuse iniquité de ce siècle

Ce soir, malgré tout, O tendre révélation du cur des humbles ! Qui me dira : « Il ny a pas de braves gens » ? Nous faisant halte dans un hameau, je ne me rappelle, hélas, plus le nom ! Un petit vieux, une canne à la main, est debout, près de la haie se son jardin ; il nous remarque ; il nous invite. Nous le suivons, par ce sentier. Il entrouvre la porte de sa maisonnette qui repose entre des arbres bercés par la brise. Il nous laisse dans la première pièce ; il disparaît ; il parle Dune chambre, à côté, une jeune femme sort, ainsi quune grande fillette, les cheveux dénoués. O tendre révélation ! Qui me dira : « Il ny a pas de braves gens » ? Nous sommes deux, inquiets, intrigués, dans cette salle à demi obscure. On ne nous a pas demandé la couleur de notre visage. La mère a dit : - Vous dormirez dans notre lit ; je vais faire du feu, je veillerai avec la petite. Jai mon mari soldat comme vous. Nous lattendons. Il faut laccepter ! Hé ! Les tyrans ? Nous direz-vous : « Il ny a pas de braves gens » ? Oh ! La bonté naïve et touchante des humbles, sans phrases, sans gestes et sans hésitations Cest le cur qui commande. - Il ny a pas de braves gens ! - Merci. Samedi 10 octobre. En route, vers Ostende ! Ostende ! Tous les chemins des Flandres, en ce matin de gai soleil, sont éreintés par nos marches et notre fièvre daboutir. Notre plage célèbre qui recueillit, jadis, tant de privilégiés et tant de snobs, est aujourdhui vide, délabrée. Où sont-ils ? Ils ont tous fui. La jouissance grasse sest envolée comme un oiseau sur les vagues. Un phare isolé, endeuillé, se dresse, là-bas, qui nous appelle, nous les parias. Latteindrons-nous ? Tous les soldats savent la consigne : - Vers Ostende ! Ostende !

Mais un de nos régiments aurait été surpris, attaqué, ici même, aux

alentours ; lennemi essaierait de nous harceler. Des Français seraient

accourus à notre aide, du côté de Gand, et des Anglais seraient à Eecloo. Il

faut craindre une traversée rapide de lennemi, à Gand ; lEscaut serait

notre rempart ; une défaillance nous jetterait tous en déroute vers le

Nord, vers

Mais la jeunesse audacieuse frémit en moi. Vivre, vivre, oui ; mais ardemment, au milieu des incendies et des tortures de ce siècle. Aller vers labîme qui se creuse ; mais se pencher sur les douleurs et les martyres de ma génération. Ouvrir des yeux dans la géhenne. Tel est le sort entrevu. Et je le préfère. Ostende ! Ostende ! Après, où irons-nous ? En Angleterre ? Dans la grande île brumeuse ? Ou en France, pays ami tant vanté ? Lhorizon sélargira ; je sens les peuples qui viennent vers moi ; lEurope râle et agonise ; mais son cri monte jusquà moi. Des voix fortes clament et maccompagnent. Déjà, voici Bruges, la citadelle du piétisme ; un pont étroit la relie à la campagne ; le ciel est bleu ; une brise caresse ; dans cette rue, aux façades rigides, une ombre quiète demeure ; deux béguines passent, les cils baissés, les lèvres minces ; dix heures sonnent à un beffroi-Bruges ; voici Bruges délicate et mystique ! Sur ce boulevard, des centaines de femmes et denfants se pressent. Sur les quais de la gare, des cohues vont et viennent, guettent larrivée des trains. Les locomotives sifflent. Cest un tohu-bohu sans fin. Des canons britanniques, bariolés, carnavalesques, défilent sur des plates-formes ; des Anglais, en uniformes roux, tous rasés de frais, descendent des wagons. Les Belges enthousiasmés, les applaudissent ; mais eux, flegmatiques, la joue couleur de brique, restent sans paroles.

- Ils courent à la défense dAnvers. Les forts tiennent toujours. Aux

carrefours, des Allemands seraient percés, par tas, à coups de baïonnettes. Le

Grande Bretagne a juré de défendre

Dimanche 11 octobre. Ostende ! Ostende ! Un train aurait été assailli à coups de fusils par des patrouilles ennemies. Notre locomotive fume et savance. Quels périls nous attendent ?

Les tanks à pétrole furent incendiés. Anvers ! Anvers ! Souvenir dépouvante ! Les habitants furent massacrés par des obus dans le sauve qui peut général ; les hôpitaux furent difficilement évacués ; des blessés, enveloppés dans des linges sanglants, furent achevés par des explosions infernales. Des milliers et des milliers de fuyards sécrasèrent lamentablement. Les bêtes fauves furent toutes abattues. Les tanks de pétrole furent incendiés ; des fleuves de flammes coulèrent dans le vieil Escaut. La rage allemande se répandit ; un anathème sans précédent frappa Anvers. Quelle malédiction ! Anvers ! Anvers !... Ostende ! Ostende !... Nous y sommes. Ici, des gendarmes nous arrêtent. Par grappes pitoyables, ils nous amènent sur la digue Voici la digue. Et tout à coup, pour chacun de nous, tous misérables, tous déracinés, voici que sétale un prodige ; pour nous, voici la mer ! Nos regards surpris, agrandis, seffarent. Des gouttelettes, emportées par le vent, rafraîchissent nos visages hâlés, défaits. Le souffle du large baigne nos fronts et nos poitrines. Au ras des vagues, devant nous, un soleil énorme et sanglant, se penche ; il sécroule. Un monde craque, est englouti. Et des ondes ternes, languissantes, plaintives, innombrables, comme une armée, déferlent sur la plage Une clameur immense sélève de ces profondeurs Une détresse épouvantable monte par la voix de locéan Tous, exilés, parqués, hâves, déguenillés, consternés par la soudaine et infinie douleur mugie, nous sommes figés en écoutant ce perpétuel sanglot. Ah ! Maintenant, finit de rire ! A nos pieds, un rythme solennel scande, chante le martyre des peuples, célèbre un long désespoir Tous, esclaves, sans répit, voici que nous tressaillons Voilà que nous reconnaissons le cri de notre souffrance. Une musique maudite et souveraine hurle le grandiose et léternel frisson de la misère et de la vie, - notre malheur. Pourquoi, pourquoi, tout cela ? Muets, nous écoutons. Quelle stupeur !... Vision première, éclatante et sombre de la mer !... Tout le pays est envahit ; les foyers sont meurtris ; le continent est un désastre, une folie. Chassés, au bout de la terre, nous rencontrons la mer. Et la mer nous répète nos alarmes Un morne accablement emplit lespace Cest dimanche, dimanche, aujourdhui. Ironie !... Ainsi, notre retraite ne serait quun événement futile dans le vaste choc ? Notre mouvement ne serait quun itinéraire sagement suivi, prévu, sans désavantage ? Mensonge !

LOccident, assailli, tourne ses espoirs vers lOrient, vers Une véhémence inouïe parcourt les monts et les plaines ; des affirmations exagérées, grandiloquentes sont cornées pour susciter encore plus de délire partout. Le paroxysme de la haine est déchaîné. - Viendra le jour où dans les villes de Belgique, calcinées, à demi détruites, du haut des clochers échappés aux flammes sauvages ! Sécrie un journaliste. - Oui, quand viendra le jour ?... Cest dimanche ! Dimanche !... Des officiers détat-major sèment ces rumeurs : - A Boulogne-sur-Mer toute larmée, en repos, bien gagné Dans cet hôtel, à cette large vitrine, devant ces tables de marbre, des aviateurs, des chefs, pimpants, élégants, boivent du champagne, fument des cigares. Lun deux aurait perdu un portefeuille contenant 120.000 francs. Cela ne lembarrasserait guère. Des blessés sont assis, en face, sur les bancs de ce trottoir ; ils contemplent les privilégiés, cette richesse installée là Malheur, malheur aux faibles !... Eux, dans leur désenchantement, ils ont posé leurs béquilles à leurs côtés ; ils sont trop las, trop las, pour parler Eux, sans un sou, sans un sourire, ils demeurent affaissés, rivés à leur sort ; les affres se tordent dans leurs tempes ; pourquoi respirent-ils encore ? Ils ne parviendraient même pas à ressaisir leurs béquilles ; ils ny pensent plus ; ils nauraient pas le courage de se soulever. Pendant que dautres causent et rient !... Ah ! La morgue des uns ; le silence des autres !... Non, non, il ny a pas de justice en ce monde. Je le jure : pas de pitié. - Cest dimanche ! Dimanche ! Il faut dire adieu au pays. Bientôt, les coursiers dAllemagne fendront de leurs poitrails suants les vagues pour hennir vers lAngleterre Dautres rivages apparaissent à notre vue. Je marche seul, le long de la mer, les cheveux au vent, mordant dans une croûte de pain Ainsi, la meute des crimes me poursuit ; les ambitions, les vanités sont toutes exaspérées ! La violence claque. Je suis le vagabond des temps nouveaux qui écoute les pleurs de la grève et ceux de lhumanité. Jai faim ; jai soif ! Voici du sable ! Quimporte, si je nai quune croûte de pain sous la dent, puisque je puis me rafraîchir au souffle large de locéan. Un feu ardent me soutient, menlève. Un tumulte suprême vibre en moi. Je suis le vagabond qui souffre avec les simples, les innocents. Le soleil déteint et vacille, il sombre Un mirage croule ; des bonheurs sévanouissent. Des ombres rôdent, sépaississent, saccumulent ; des malheurs, comme des houles, sélancent. La nuit, cest liniquité qui enveloppe et qui étouffe. Un froid mortel glisse dans mes os. Jadis, les prophètes grondaient comme des orgues ; où sont leurs voix ? Ils châtiaient les rois Où sont leurs lois ? Où dormir ? Où trouver un logement ? Voici des villas. Frapper à la porte de ces bourgeois ? Moi ? Non, non, jamais ! Mieux vaudrait découvrir une cabane plutôt que dix palais peintulurés Pour les héros et pour les vagabonds, il ny a donc pas de toits. Voici du sable ; et puis, du sable Les magasins regorgent ; dans les comptoirs, trébuchent les gros sous et les pièces dargent. Ah ! Vile engeance. Le soldat, lui, na rien gagné, en mourant ! Soldat, vagabond, va ; va au-delà des demeures et des hommes. Voici du sable ; et puis, du sable. La nuit sappesantit sur tes épaules ; la mer obscure, lointaine, semble-t-il, se lamente. Elle ricane. Des poings surgis, par millions, depuis longtemps, battent son gouffre. Vagabond, va. Rien pour toi. La voûte est constellée ; des clous dor, pour ton cercueil, dans le vide, dans linfini. Arrête !... Partout, cest la déchéance, la tombe, leffroi. Vagabond, couche-toi. Roule-toi dans ta couverture trop mince ; pose ta tête sur ton sac ; maudis les palpitations de ton cur. Tu nes plus rien. Oublie ton âme, oublie ta vie. Tu mourras, tôt ou tard. Peu importe. La terre tournera sans toi, quand même, et tout sera sans bruit, sans écho, sans révolte. Ensevelis-toi. Vagabond, couche-toi ; dors. Cest dimanche !... Ironie ; tu pleures ; pourquoi ? Dors !... Meurs ! Carnet De Dixmude 1914 1918 1er Prix du Concours Littéraire, Armée Belge, British Gifts for Belgian Soldiers, Londres. Avant propos. Dernièrement, je lisais, dans mon solide abri du chemin de fer, un livre nouvellement paru, tombé par hasard entre mes mains, intitulé « LAgonie de Dixmude ». Je savais que les grands faits de la bataille, en 1914, sétaient noués, tout particulièrement, à Dixmude ; mais, je croyais quils avaient duré plus dun mois. - (Nous autres, humbles soldats, qui forgeons les fastes de lhistoire, nous ne sommes mis au courant de nos exploits que par les journaux !) Je fus surpris de constater, par mes lectures, quils avaient duré exactement une huitaine, - entre le 19 et le 26 octobre 1914. Précisément, jétais allé à un poste de secours en ce temps-là, entre la halte de Caeskercke et le pont de lYser. Chaque fois que jétais revenu en réserve, javais fiévreusement griffonné mes impressions.

Je fus surpris davantage lorsque je constatai que les auteurs avaient

narré spécialement des scènes auxquelles javais assisté. Avec vision et

ampleur, daprès des témoignages nombreux recueillis, par-ci, par-là, comme

lavait fait M. Le Goffic dans « Dixmude, épisode de Jen fus ravi. Je jugeais ma fameuse semaine terrible, secrète, - pour moi seul ; japprenais quelle gardait pour lEurope une valeur désormais historique. Quelle gloire, quelle fierté ! Jespérais soumettre mon valeureux carnet ; mais à qui ? Enigme. Depuis des mois et des mois, je traînais dans mon sac, partout, des feuillets jaunis, racornis. Enfin, je découvris quun concours littéraire sorganisait à Londres, pour tous les pauvres et jeunes essayistes du Front. Tant mieux. Je saisis loccasion. Et jarrivai ; jaccourus. Immédiatement, je me permets de vous présenter mon modeste plan de campagne.

- Remarquez, dominant légèrement la plaine, les quelques chaumières

blanches et les deux fermes de Par-ci, par-là, des batteries, des tranchées. Il ne me reste plus quà vous offrir lâme de la bataille selon mon âme. Ce sera le plus difficile, je crois. Au travail !

- Merci au camarade A. Pirlet davoir bien voulu me permettre un choix aussi précis dans ses nombreuses photos.

J. S. Le départ (20 octobre

1914). Ce mardi soir, vers 8 ou 9 heures, nous sommes deux dans un café des environs de Furnes. - Deux chopes, sil vous plait. Je demande à la demoiselle, poupée mince au visage rouge, à la voix dolente : - Mademoiselle, pourrions-nous avoir une petite place pour dormir ? Linstant est critique, il sagit de se dépêcher. A ce moment, tous les brancardiers, autant daventuriers, amateurs de bons gîtes, errent par les chemins, heurtent aux portes, posent la question : « Une petite place pour dormir, sil vous plaît ? » (Oh ! Une toute petite ) En vérité, chacun souhaite de trouver un lit, un lit chaud et douillet, le rêve ! Personne nose prononcer ce mot, de peur deffaroucher ; mais lintention finaude se lit dans tous les yeux. La demoiselle sest tournée vers sa maman. Nous lui faisant pitié. La brave femme a un fils soldat : nous aurons un lit, le rêve !

Nous fumons silencieux, recueillis, tout à notre joie intérieure. La

demoiselle apporte des livres ; quel bonheur ! « Je parcourus ces pages, jadis, du temps de mon école normale. Je relis. Comme elles sont brûlantes, lumineuses, maintenant, pour moi. Comme je sens la justesse de cette constatation : les Allemands, quoique vainqueurs, étaient déjà lassés lorsquils mirent le siège devant Paris Soudain, on frappe à nos volets ; des amis nous appellent - Quy a-t-il ? - Vite, une alerte ! Il faut rejoindre les ambulances ! - Encore ? Pourquoi ? - Pour partir à Dixmude ! - A Dixmude ? Hélas ! - Adieu, mon lit, le rêve !... et les récits du Général ! Le lieutenant dadministration, un « bougre », qui vous regarde toujours de travers, crie, dans le vent et la nuit : - La voiture douze, montez !... Mais il répète, avec sa façon de compliquer les choses les plus simples : - La voiture dousse, dousse, douce ! Deux médecins prennent place avec nous. Nous sommes une douzaine, serrés, vis-à-vis, sur des banquettes. Au fond, un docteur allume une mauvaise lanterne quil tient entre les genoux. - En route ! Nos quatre ou cinq voitures roulent roulent. Il paraît quil fera chaud par-là. On pense toujours ça. Nous ne savons rien de plus. Nous étions presque à la frontière française, dans notre retraite dAnvers ; on nous rappelle ; nous faisons volte-face ; résistons-nous ? Les chevaux, fouettés, courent courent. Ils ralentissent ; ils marchent même lentement ; ils accélèrent ; on les excite : « Up ! Eup ! » ; ils trottent de nouveau. Quelle heure est-il ? Onze heures ? Minuit ? Les conversations ont cessé ; quelques-uns dentre-nous se sont endormis ; ils sont secoués, brisés par les sursauts. Comme cest long !... Quelle heure est-il ? Ma montre est détraquée, depuis des mois, - et moi aussi. Les rangées darbres filent derrière nous, toutes noires dans lombre, comme à la parade. Nous longeons un canal, qui reluit, par instants, comme un miroir, quand la lune troue les nuages, pareille à un visage livide.

La minoterie à Dixmude. (Photo A. Pirlet) La lampe du docteur sest éteinte. Est-ce lugubre ! Il pleut. Une sentinelle lance un « Halte-là ! » Où sommes-nous ? A droite, des coups de fusil claquent, se rassemblent, augmentent, crépitent ; une, deux mitrailleuses sajoutent, caquettent. Quelques canons, au loin, avec solennité, tonnent. - Où sommes-nous ? Les conducteurs arrêtent. Quy a-t-il ? On frappe à la porte dune maison. - Boum ! Boum ! Hé-là ! Hé-là ! Un chien, furieux, aboie. Agacé, exaspéré, un de nos docteurs veut aller abattre la maudite bête dune balle de revolver. Une fenêtre grince, souvre. Une tête de malotrus apparaît, hésite, se retire. - Boum ! Boum ! Hé-là ! Hé-là ! Le paysan répond, en balbutiant, avec terreur. - Où sommes-nous ? Ce nest pas le droit chemin ; nous narriverons à rien, comme le dit la chanson. Demi-tour ; mais, comment ? La route nest pas assez large ; les chevaux devraient se jeter dans le fossé ou dans le canal. Il faut avancer encore, jusquà ce quon puisse entrer dans une prairie afin de pouvoir tourner. Ah ! Quel pays ! Quelle heure est-il ? Comme cest long !

- Enfin, voici un pont, quelques chaumières, le hameau de Il pleut ; il pleut, sans cesse. Nous descendons des voitures. Avec les compagnons, je grimpe dans un grenier. Sur un grabat, des enfants dorment. On recommande de parler à voix basse, de marcher sur la pointe des pieds. - Pst ! Silence ! Pas de bruit ! Un doigt sur la bouche !... Trois ou quatre femmes, hâves, déguenillées, emmitouflées dun châle, assises sur des chaises, veillent ; sous leurs bandeaux plats, des yeux vides et durs brillent, ne nous regardent pas. Lune delles essaie dallaiter un bébé qui geint, sans arrêt. Cest la plainte de la vie tendre, de linnocence, rejetée comme une épave, par la guerre qui savance et qui broie. Cest le désespoir muet des mères, cest la faiblesse ; toutes sont repoussées, comme des silhouettes sombres, par la nuit de la bataille. Quelle heure est-il ? Deux heures ? Trois heures ? Sur le plancher des morceaux de journaux, des plumes doreillers, des fétus de paille ; beaucoup de poussières. Nous nous étendons dessus. Nous dormons, tempes battantes comme des tambours, sur nos sacs. Tantôt, nous irons à Dixmude. En attendant le réveil, bonjour ou bonsoir. Larrivée (mercredi,

21 octobre 1914). Réveil, vers six ou sept heures. Pas de magasin, ici. Presque rien à acheter ; nous sommes en nombre. Presque rien à manger

Quel honneur ! On nous invite à prendre place dans des autos, pour

la funèbre corvée. Au bout de linterminable drève, on nous prie de descendre.

Nos voitures de - Eh, toi !... - Bonjour, toi !... - Comment çà va ? - Très bien ! - Pas mal ! - Nous sommes fichus ! Ce sont des amis, des brancardiers qui reviennent de Dixmude. Du doigt, ils nous montrent la ville, îlot de feuillages et de toits bas, hérissé de quelques clochetons, dun clocher. - Hier, nous dûmes parcourir les rues, sous les obus, à la recherche des blessés. - Diable !... Beaucoup de blessés ? - Non, même peu, si on considère la menace, le vacarme. Ils ont le sourire ému de gens qui connaissent bien des choses. Ils ajoutent, ironiquement : « Vous verrez, quel effet ! Bonne chance. » Je vais confier mon sac à un des conducteurs. Quand je rejoins, une grosse partie de notre groupe a été soustraite pour aller au centre de Dixmude, à lhôtel de ville. Le docteur, un jeune blond, grand garçon imberbe, aux larges yeux bleus, me garde souverainement à sa disposition, ainsi que quelques autres. Il nous recommande : - Vous attendrez là. Là, cest au tournant, entre les deux maisons. Il y a des uniformes bleus, des bérets noirs garnis de pompons rouges, portant cette inscription dorée : « Fusilier marin ». Des Français !... Ils vont, viennent, très à laise, très gais, légers, insouciants, sérieux, tous ; la parole vive, le geste court. Ils prennent des pelles, des pioches pour creuser des tranchées ; quelques-uns déplient des scies terminées par des poignées, entament des arbres ; les plus résolus empoignent des haches lourdes, les soulèvent et frappent, tels des pygmées, agiles et nerveux, aux pieds des vétérans de la drève. Par contraste, je saisis tout à coup un côté de notre caractère belge : nous sommes calmes, volontiers admirateurs ; mais nous nous vengeons tout de suite dune grande nation par notre bon sens, par notre sereine philosophie, en découvrant chez elle le petit défaut de race que nous accueillons par un grave sourire. Un gros ventru français, goguenard, me donne quatre bêches dune voiture de son parc de génie. Je les cède à des fusiliers ; ceux-ci font une fosse dans la prairie. Pour qui est-ce ? Leau suinte, croupit, dès quils ont atteint une profondeur dun mètre. Ah, quel pays ! On apporte le mort. Il a une capote bleue, un béret noir ; il est daspect chétif, malingre, jeune. Sa tête, entourée de bandages percés par du sang ; ses lèvres, exsangues, entrouvertes, collées aux gencives ; ses jambes, demi-nues, violettes, lacérées, serrées dans des bandelettes, on dirait une momie frêle, qui offre ses mains rouges, comme celles dun crucifié, en un geste lamentable et suprême. Il est étendu sur le sol. De ses poches, on retire un briquet, deux embouchures de clairon, un porte-monnaie usé qui contient quelques pièces blanches. Plusieurs, révoltés, se fâchent ; et, dun ton bourru : - Et bin, quoi ? On va lenfouir comme çà, dans leau ? On jette une botte de paille. Un aumônier récite des orémus, agite une branche de buis mouillé. Les Belges ôtent leurs bonnets ronds ; les Français, leurs larges bérets ; je tiens ma pipe entre les doigts, derrière moi. - Et bin, quoi ? On y est ? Attention ! Une ! Deux ! Je soulève sa jambe ; du sang barbouille ma main et ma manche. Un de ses « copains » saute près de lui, croise ses bras, ferme ses yeux. - Cest fini ! Des pelletées de terre dans la bouche. - Cétait notre plus jeune clairon, dit un chef, en secouant péniblement sa grosse tête ; il arriva hier aussitôt, criblé par un shrapnell. Le pauvre petit ! Il souffrit beaucoup, le gars de Bretagne. Il naura pas même une croix. Le ciel séclaircit ; un soleil timide et riant paraît ; son auréole se lève devant nous De la lumière, sur la mort et sur les tombes qui souvrent. Du village inconnu, tapi à lhorizon, au-delà de Dixmude, - sous le soleil, - partent des coups de canon, par intervalles, brisant solennellement le vaste silence. Les projectiles, un à un, sifflent, sallongent, terminent leurs trajectoires près de la tour de la grandplace. - Mal pointé ! - A côté ! Des flocons blancs, dans lair tendre. - Tchigne ! Tchigne ! Miawe ! Pawe ! Ils se dissipent. Tous, nous sommes attentifs, la pipe aux dents, appuyés sur des outils, ou les poings dans les poches. - Ils visent léglise ! - Ils recommencent, les sales Boches ! Un shrapnell rase la flèche ; un autre touche le toit. Un obus : « cra-âck ! » ; il senfonce ; des flammes, de la fumée jaillissent. Lincendie hésite, sanime, happe, bondit, embrase hurle. La tour se penche, se penche, tombe ! Plus à gauche, un campanule, peint à la chaux, blanc et mince, comme un minaret, est aussi menacé ; il nest pas troué. Près de nous, sous des branchages, nos pièces tirent, de plus en plus violentes ; leurs sifflements dépassent Dixmude, se perdent, à lhorizon, vers le village tapi, et détonnent, sourdement, très loin. La canonnade devient de plus en plus bruyante. Vers midi, le docteur nous demande, nous conduit. Nous traversons le passage à niveau de la petite gare de Caeskerche ; un pont est en avant, à quelques cents mètres ; à gauche, nous entrons dans une maison. Plus dhabitants. La première salle contient des blessés. Un grand gars de Bretagne ou de Provence râle sur un brancard ; il a de larges yeux noirs, splendides, à demi-voilés par lagonie ; il souffle faiblement des bulles dair dans lécume de sa bouche ; un prêtre se penche sur lui, fait des signes de croix, sur les paupières, sur les oreilles. Je regarde, stupéfait, le cur serré ; je voudrais pouvoir fermer les poings, crier, frapper. A quoi bon ! Il faut hausser les épaules et rester impassible. Des autos stoppent. Un infirmier belge, - longue barbe fauve, voix caverneuse, - nous désigne tout dabord les yeux splendides et ajoute : - Transportez-le. Cest urgent, très urgent. Ah ! Sil y avait moyen de le sauver ! Décidément, depuis une heure ou deux, la mort haïe traque, craque autour de nous. Des obus monstrueux, à gauche, à droite, devant, derrière, épouvantent, - coups de foudre, broyant du fer. Nos batteries répliquent. Les arrivées et les départs se croisent avec furie. Toute mon âme doit soudain se tendre pour raffermir mon corps, pour lutter. Je me sens pris dans un danger serré qui me bouleverse. Jécoute. Ceux qui menvironnent sont dapparences aussi simples, aussi naturels que moi. Pas de gestes, pas de scènes, pas de discours, aucune mobilité des traits, aucun cri. Les blessés, eux-mêmes, eux surtout, sont indifférents, superbes. Tous, cependant, nous entendons, ravagés. Les autos, chargées, démarrent à toute vitesse. A droite, des obus mugissent, un à un, réguliers, creusent des entonnoirs, font gicler des débris ; ils dégagent des colonnes de fumée noire. Bientôt, lâme est déchirée, martelée, criblée. Chacun se rend compte du péril et ne dit mot. - Vite, vite, dépêchons !... Il ny a plus que quelques blessés à évacuer. - Il nous faut reculer. La route est balayée ! Les voitures françaises du ravitaillement font demi-tour, séchappent au galop. - Vite, vite, les derniers brancards sur lauto ! La panique gagne. Impossible de tenir ici. Les plus fébriles courent vers le nouveau poste de secours situé plus en arrière, à quelques cents mètres. Là, sous un porche, dans une grange, un docteur reçoit les blessés qui peuvent marcher. Je lassiste. Voici un petit roux, un Belge, très courageux. - Quas-tu ? Blessé à la nuque ? Laisse voir. Un trou dans lomoplate ? Par une balle de shrapnell ? Tu pâlis ? Tu faiblis ? Tiens, voici une chaise ; assieds-toi. Attends. On fait ton pansement. Cest fini. Tu peux remettre ta chemise. Tu ne peux pas ? Pourquoi ? Ah ! Cest vrai, elle est trop ensanglantée. Mets ta veste et ta capote. Tu nen as plus ? Restées sous les décombres ? Bin, mon vieux, tiens, prends, couvre-toi de cette couverture. Voici un autre ; plus fort, mais moins vaillant, lair abruti.

Vite, vite ! La route est balayée. (Photo A. Pirlet) - Quas-tu ? Nez éraillé ; seulement par des briques ? Teinture diode « au pinceau ». Cà pique. Tu grimaces ? Quas-tu encore ? Des douleurs dans le dos ? Cà nen vaut pas la peine. Va-ten, lui dit brutalement le docteur. Mais lui, le regard bas sous les sourcils épais, la bouche de travers, se couche dans un coin. Une exaltation vibre en moi, à rompre toutes mes fibres trop tendues. La terre semble osciller, trembler comme une mer de vagues sonores. Chaque minute a une importance capitale, une horrible éternité. Je lève de temps à autre les yeux. Serons-nous jetés en lambeaux sous ce toit ? réduits en bouillie contre ces murs ?- hachés, carbonisés par des éclairs ? Mourir ? Mourir, ainsi ? Jéprouve une atroce intensité de vie ; une force étrange et tenace raidit mes muscles ; tout mon corps se grandit et se dresse contre la mort. Quelle heure est-il ? Trois heures ? Quatre heures ? Cinq ? Je ne sais. - Quy a-t-il ? - Lhôtel de ville est bombardé, défoncé ; les blessés y sont déchiquetés, achevés ! Le docteur apprête son sac, cause quelques instants avec son collègue et sen va vers une autre besogne. Je me rends dans la cour où des fusiliers marins attirent, au bout dune corde, un seau deau fraîche. La corde casse ; le seau tombe. Nous essayons de le repêcher à laide dun bâton, dune fourche ; inutile. Il sera difficile de me laver les mains. Sur la route, deux abbés, assis sur un timon, mangent des pommes de terre. Ils minvitent : - Vous partagez avec nous ? - Non, merci ; je nai pas faim. Non, cela me répugne : mourir, lestomac plein. Une compagnie du 12e de ligne revient des avant-postes ; elle traverse le pont, à longues enjambées, dos courbés, toute en désordre. Un soldat, hagard, accourt ; il mexplique, par bribes ; le fracas est tel que je ne saisis que des monosyllabes. - Près du moulin près de moi, là, à mes pieds des morts des tués Il hâlette encore. Deux amis, deux mitrailleurs, le visage en sueurs, accablés, me serrent la main ; ils me sourient dans leurs fatigues. Eux aussi, ils séchappent de là. Comme ils sont heureux ! Ils quittent, ils sont remplacés ; ils vont au repos. Quelle chance : hors de la géhenne !... Des docteurs crient : - Brancardiers ! Brancardiers ! Prenez des brancards ; courez à lhôtel de ville, portez secours ! Or, il paraît que tout le monde fuit de là, que les autos nosent plus saventurer. - Je me rends au poste français afin de juger par moi-même ; on y lance un ordre identique. Un solide gars, trapu, sobre de gestes et de paroles, le menton en broussaille, met sous son bras un brancard, et sans tourner la tête afin de voir si on le suit, il se risque. Jai fait comme lui et je le suis. Toujours, nos fantassins poursuivis arrivent. Nous allons vers le pont ; nous remontons cette marée désordonnée. Tout à coup, à gauche, un shrapnell sallume, à hauteur dhomme, comme un éclair qui consumerait la bouche, les yeux. Le fusilier marin sest arrêté. Tout à coup, un second shrapnell, plus rapproché. Jai rejoint mon compagnon. Si les flammes zigzaguaient sur la route, des groupes, harassés, titubants, seraient fauchés, décervelés. Soudain, un troisième, encore plus menaçant. Des billes légères comme du cristal giclent alentour, arrachent des feuilles, soulèvent de la terre. Que décider ? Le fusilier marin a déposé lentement son brancard sur le trottoir. Je limite. Des chefs se sont abrités derrière une maison ; un sous-lieutenant, dans un fauteuil, fume un cigare. Il me considère dun air narquois, avantageux. Je le fixe ; je le questionne. - Est-ce que les soldats abandonnent, fuient ? Il me riposte, enchanté : - Cest la relève ! La relève, quest-ce que cest ? Je comprends à la fin. Je roule une cigarette ; une allumette flambe et je tire aussi des bouffées, dun geste désormais désintéressé. Le quatrième shrapnell de la batterie ennemie, bondira-t-il au milieu de nous ? Et je dis au fusilier marin qui ne me répond pas : - Toi, agis comme tu voudras. Moi je ne bouge plus. Enfin, voici quon nous remplace à notre tour. Hors de la géhenne ! Je vis, je respire libre jusquà demain ! Quelle valeur revêt maintenant la vie à mes yeux ! Quelle splendeur ! Comme je laime ! Comme je ladore ! Et la mort douce, de maladie ou de vieillesse, tranquille, dans un lit, comme elle me paraît naturelle, acceptable ! Sur la grève, gît un cheval, les naseaux saignants. Par-ci, par-là, des pavés arrachés, émiettés ; des entonnoirs nombreux longent les fossés Je me représente cette scène. Une voiture a été brisée. Deux fusiliers marins en ramassent des boites de sardines, des paquets de biscuits, quils jettent dans un camion indemne, attelé. Près deux sur laccotement, une forme obscure, que je ne distingue nullement tout dabord, - recouverte dune capote bleue ; mais, à côté, une jambe, nettement coupée, à la hanche, a été replacée maladroitement, avec son soulier bien noué. Etrange !... Je mempare de quelques biscuits, dune boite de sardines, de quelques morceaux de sucre, sans demander lautorisation. Dailleurs, les Français ne maccordent pas la moindre attention. Chacun travaille dans le mystère et dans le silence effrayants de la mort. Plus loin, une auto renversée, abandonnée

A - Cest vers cinq heures. A cause des voitures de ravitaillement, nous fûmes repérés Nos ambulances durent filer au plus vite ; les chevaux, deux-mêmes, galopèrent. Un docteur, vieille tête sèche de dominicain espagnol, la barbiche noire, les yeux fulgurants, nous hurla : « Ne vous sauvez donc pas ! » Il fut aussitôt blessé au talon, comme Achille, ramassé, soigné, emporté. Plusieurs dentre nous perdirent chapeaux, valises, sacs et paniers, sautèrent dans des ruisseaux jusquà mi-corps. Ah ! Ce pays !... Un jeune médecin, très crâne, toujours de bonne humeur, na pas son képi doré ; mais un vulgaire bonnet de police du 11e de ligne, quil a mis sur loreille ; il est fier et rit de laventure. Un brancardier, un ancien, un roux, dune voix posée et assurée proclame : - Jai vu des moutons vivants soulevés plus haut que les arbres, et moi-même, jai été culbuté comme un lapin. Il se frappe la poitrine, il tousse, il a des crachements de sang. Les récits personnels se multiplient, hilarants. Jétais à quelques centaines de mètres de ce spectacle dont je ne me doutais nullement, à cause du vacarme général. Terrible ! Terrible !... Dans le grand soir, à cette heure, sous les étoiles, une dizaine dincendies rougeoient dans Dixmude et dautres se propagent sur la ligne de bataille. Comme cest mesquin, absurde, sous le scintillement discret des astres, dans le froid infini de lespace sombre. Comme cest triste, triste. Mon cur glacé a horreur des brasiers. Et jécoute et je regarde et je ne comprends pas. Comment le cur de lhomme peut-il contenir tant dagonies et tant de beautés ? Jeudi, 22 octobre

1914. Ce matin, vers 7 heures, nous retournons vers Caeskercke. A mi-chemin, nous rencontrons des femmes, des enfants, des vieillards avec leurs hardes et leurs malheurs. Une petite vieille, aux yeux fins, dodelinant de la tête, trébuche au bras de sa fille. Celle-ci, terrorisée, larmoie, implore : - Sauvez ma mère ! Sauvez ma mère, monsieur ! Sauvez-là ! Des brancardiers la regardent, perplexes, gênés. Quelques-uns désignent nos voitures ; mais aucun docteur nose intervenir, car les règlements nont sans doute pas prévu laide, la pitié quil conviendrait dapporter aux civils. Tout pour la guerre. La jeune femme, convaincue, cesse ses gémissements et la petite vieille, appuyée sur son bâton, va toujours, avec un sourire de vieille petite folle. Près du tournant, des gendarmes à cheval encadrent des uniformes gris, des casques à pointes. Les prisonniers raides, bras ballants, attendent vaguement le signal du départ. Ils sont les plus heureux et les plus malheureux. Quelques-uns écoutent nos soldats français et belges qui les interrogent : - Quel régiment ? Quel âge ? De quelle ville ? Les parias répondent par des bégaiements. Dans une des deux maisons, celle de droite, lorsquon fait face au pont, on porte un télégramme. Le chef français lit froidement, sans impatience ; puis, il prononce :

- Encore une victoire russe sur Oui, encore une ! Il ajoute en nous fixant : - Vous pouvez communiquer cette bonne nouvelle à vos amis, les Belges. Mais pourquoi son visage ne reflète-t-il aucune joie soudaine, aucune réjouissance ? Serait-ce un mensonge officiel, nécessaire ? Je vais à la halte de Caeskercke. De nouveaux casques à pointes y sont rassemblés. Un fusillé marin, persifleur, dit à un de ses ennemis : - Vot Keizer Crapule Kapout ! Il fait le geste de décolleter la tête. Lautre a un large étonnement, quil dissimule aussitôt ; il essaye de se tenir, de saisir, dapprouver bénévolement ; puis dans un rictus humiliant, il se détourne. Plusieurs se prêtent un peu honteux au sacrifice des trophées : casques, couteaux, épaulettes, boutons, fétiches modernes. En revanche, ils acceptent volontiers une cigarette ; mais refusent, assez dédaigneux, tout morceau de pain. Soudain, le long de lYser, à droite, quelques coups de feu éclatent. Un homme galope dans les champs ; il titube, il tombe. La plupart se précipitent ; puis rejoignent, exaltés : - Cétait un officier boche, porteur de balles dum-dum. On allait donc le fusiller, lorsquil essaya de se sauver. Un français sapproche en gambadant : - Il est zigouillé. Le premier des copains qui le rattrapa lui enfonça sa baïonnette dans la poitrine Il avait déjà eu son compte par des balles. Vlan ! Tous rient, satisfaits, amusés. Ils plaisantent. Qui est-ce qui aura lair le plus farce ? - Si je les tenais tous, moi, ch te les chasserais à coups de triques, kilomètre par kilomètre, jusquà Paris et sans un morceau « ed » pain ! Ils crèveraient tous. Ils lauraient, leur Paris ! Lassaut desprit est ouvert ; chacun peut risquer son argot. - Moi, continue un autre, jenlèverais le casque à chacun ; je le mettrais sur ma tête et, à chaque fois : « Vlan ! » ; à chacun, je lui enfoncerais la pointe dans le ventre ! Un Taube est signalé ; il nous survole. On crie : « Cachez-vous ! Cachez-vous ! » Vaine recommandation : les français hissent la tête de leurs tranchées ; puis, les épaules, puis le buste ; la plupart sautent dehors, gesticulent. - Et bin, quoi ? On va le laisser sballader ? On tire « ed » sus ? La fusillade ségrène, joyeuse, endiablée ; lofficier demande le fusil dun soldat ; il tire à son tour ; il vise, lentement, serre prestement la gâchette avec méthode et sûreté ; il place un genou en terre pour être plus à laise. Un brave. Un cheval, attelé dans un cabriolet, sexcite, piaffe. Je saute sur le siège et saisis les rênes ; mais je ne suis pas du métier : la bête recule, se jette à gauche, à droite, lève les pieds de devant, est prête à bondir pour se précipiter sur le pont, dans lYser ? A cette pensée, je descends immédiatement, mortifié. Comme par enchantement, le « fougueux coursier » se calme. - Partez ! Partez, vite ! Laviateur a lancé quelques courtes étincelles ; il nous a désignés. Il séloigne. Notre compte est réglé. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, peut-être, des obus rugiront ici.

Et nous retournons à Hier, mon ami rapporta quatre livres, collection Nelson, et deux magnifiques fourrures ; il put feuilleter des actes de propriété délaissés dans une étude de notaire. A ce moment, les habitations incendiées étaient fouillées, vidées par les défenseurs ; les caves, elles surtout, étaient explorées et force rasades furent bues et, beaucoup, en réserve, emportées.

Cette nuit, je dors dans une voiture de Sans cesse, des fusillades se propagent à gauche, près de Nieuport, à droite, sur tout le front des Flandres. Des mitrailleuses vocifèrent ; des canons, parfois, sélancent, pourfendent la meute, ramènent facilement, rapidement, croirait-on, le silence, le néant avec le guet et les souffles haletants. Vendredi 23 octobre

1914.

Assis, sur un talus de Un régiment belge passe, sans musique, sans clairon, sans tambour et sans drapeau ; mais talon lourds. Il passe, morne. Il passe ; bruit des pas soumis, sur la route blanche, allant vers le destin noir que cache la bataille. Défilé lent de nos uniformes endeuillés, de nos fusils braqués vers le ciel. Il passe ; il passe. Les soldats, silencieux, tous, par centaines, tirent à la cigarette ou à la pipe les dernières bouffées, peut-être Adieu la vie et le sourire des aimées !... Ils passent sans musique et sans clairon, sans tambour et sans drapeau ; mais talons lourds des pas soumis, allant au destin noir, sur la route blanche, des uniformes endeuillés et des fusils braqués, tous, vers le ciel. Ah ! Comme je les aime ainsi, silencieux, qui vont à la mort. Ils passent

Soldats blessés. (Photo A. Pirlet) Car la mort, haineuse et rauque, sétire devant eux, comme un serpent, qui soulève la tête, par moments, montre les dents et siffle, plus grands que tous leurs vétérans, tous, à vingt ans, silencieux. Ils passent. Ils songent à des bonheurs perdus, à cette heure suprême, à des baisers, à lagonie. Ils passent. Comme je les aime ainsi ! Ils passent sans tambour et sans clairon soumis fusils braqués vers le ciel silencieux sublimes talons lourds Ils passent, les misérables, sans tambour. Et leur marche à la mort, droite et brève, qui donc la chantera ? Ils passent Samedi 24 octobre