Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Martial Lekeux, le « moine-soldat ». Dr Loodts P. Il

faut viser l’impossible pour atteindre le possible. (…). Non pas qu’on doive

prétendre atteindre l’impossible, mais il faut tendre au delà du but pour

parvenir au but. C’est le procédé de l’artilleur. Il ne pointe pas sa pièce sur

l’objectif : la pesanteur aidant, le projectile irait se ficher en terre

bien avant celui-ci. Alors, il relève le canon, décrit sa trajectoire et

retombe au but. Faites de même, visez haut, tenez compte de la pesanteur d’âme

qui ramène toujours l’idéal en deçà de l’idéal. (Martial Lekeux, Sainteté et bonne volonté, Editions

du chant d’oiseau, 1944)

Edouard Martial Lekeux La vie d’un « moine-soldat ».

Edouard

- Martial Lekeux est né à Arlon le 19 juin 1884. Après de brillantes études à

l’Athénée, il effectua à Bruxelles une année d’étude supplémentaire pour se

préparer à l’examen d’entrée de l’Ecole Royale Militaire à

L'abbé Edouard Poppe Martial Lekeux passera la fin de sa vie à la maison franciscaine de

Liège. Il s’attachera particulièrement à

faire connaître la vie d’un jeune prêtre

de sa génération, Edouard Poppe[4] qui

mourut très jeune à l’âge de 34 ans en ayant montré un zèle chrétien et

une piété exceptionnelle. La biographie

d’Edouard Poppe fut le dernier livre qu’il écrivit. Martial mourut le 18 octobre 1962. Après son décès on trouva

dans sa cellule, sur sa table de travail, le portrait du jeune abbé Poppe qu’il

avait lui-même fait agrandir … comme si le « moine-soldat » avait voulu encore une dernière

fois témoigner de sa conviction

qu’aux âmes bien nées la valeur

n’attend pas le nombre des années ! Les

obsèques du frère Lekeux eurent lieu par un pâle matin d’automne dans un

quartier triste de cette ville industrielle. Comme l’aurait souhaité ce moine

doux et charitable, le cortège n’était formé que de ses confrères mineurs et de

quelques pauvres et vieux de la paroisse, ses vrais amis[5]. L’histoire guerrière d’un petit patelin

appelé Oud-Stuyvekenskerke.

Quand

le front se stabilisa après la bataille de l’Yser en octobre 1914, le hameau

d’Oud-stuyvekenskerke situé un peu au nord de Dixmude se révéla être un

avant-poste très intéressant pour l’armée belge et en particuliers pour son

artillerie. Ce petit hameau de quelques maisons se signalait en effet par une

très belle tour vestige de l’ancienne

église du hameau. Restaurée en 1890, elle s’élançait fièrement au milieu vers

l’azur et attirait le regard par sa beauté singulière. En décembre 1914, elle

servit de poste d’observation pour l’artillerie belge qui y délégua Martial

Lekeux. La tour de l’ancienne église se révéla être l’endroit rêvé pour un « moine-soldat » qui

aimait à voir les choses « avec une

certaine hauteur » et dans la solitude… Martial Lekeux en tout cas se

révéla un très bon observateur non

seulement des lignes ennemies mais aussi

de toute la vie curieuse qui se déroulait à ses pieds de ce

petit hameau vidé de ses habitants et devenu « domaine

militaire ».

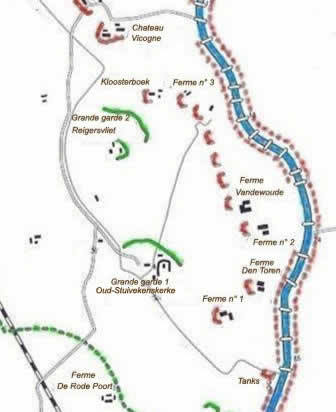

En vert, les lignes belges – En rouge, les lignes allemandes - En bleu, l'Yser. L’histoire des spéciaux.

C’est

ainsi que grâce à lui, nous connaissons la vie des « Spéciaux », ces

soldats belges qui s’installèrent dans le hameau en janvier 1915 pour effectuer des reconnaissances vers les lignes allemandes.

Les « spéciaux » faisait partie de la « compagnie spéciale pour

missions dangereuses » crée par l’état-major vers la fin du siège

d’Anvers. C’étaient des aventuriers toujours à la recherche d’un coup à faire

et à leur tête se trouvait le capitaine Arnold.

Leur présence dans le hameau attira les foudres de guerre de la part de

l’ennemi qui tenta de les y déloger par

des bombardements et par l’envoi de

patrouilles nocturnes. Le hameau tint bon dans la bagarre mais peu de temps

après les « Spéciaux » furent retirés d’Oud-Stuyvekenskerke. Par

après, en mars 1915, d’après Martial Lekeux, ceux-ci furent envoyés en mission

pour attaquer les « tanks à pétrole » immenses cuves métalliques fortifiées par l’ennemi et qui sur la rive

gauche de l’Yser dominaient les positions belges. L’attaque se révéla un échec et celui-ci entraîna la suppression de cette compagnie au grand

regret du franciscain : Pauvres

« spéciaux » ! Vous étiez trop sauvages et trop beaux pour la

campagne nouvelle. La guerre s’organisait - l’ère des rapports - et des

inventaires et vous n’aviez pas compris que dans un corps organisé il ne faut

que des qualités et des vices médiocres : c’est pour cela que vous deviez

disparaître, car vos mérites trop hauts étaient le compromettant signal qui

faisait attaquer vos défauts[6] . Mais

revenons au mois de janvier 1915, du haut de la tour, Martial semble être un

artilleur très enthousiaste : Quel fête pour

l’artilleur ! Oh, la joie de surprendre la relève des Boches, de

découvrir un nouvel ouvrage ennemi, un dépôt, un créneau dans un pignon !

Oh, le cœur qui bondit quand une lueur, un jet de fumée jaillit là-bas antre

les branches ! Oh, les émotions des réglages, le tir qui se fixe au but

(6)

Lekeu sur son observatoire. (tiré de « Les Sites de Guerre » 1924. Dessin de Devillez) Le

poste d’observation est idéal, malheureusement un fantassin eut l’idée de

monter dans la tour en plein jour et se fit repérer. Le 9 février 1915 tout le

haut de la tour s’écroula victime des tirs ennemis. Le 17 février, quand

Martial Lekeux rentre de quelques jours de permission, il doit pour observer

les lignes ennemies recourir à une très haute échelle placée à l’arrière de ce

qui reste de la tour.. Par après quand il ne restât plus rien de la tour qu’un

monceau de briques, Martial Lekeux continua ses observations du grenier de la

ferme dans laquelle il avait établi

son bivouac. Cette ferme, la ferme

Goemaere, à cinquante mètres de la tour, avait curieusement conservé son corps de logis intact. C’est

dans celui-ci que Martial aménagea

aussi sa chambre de fortune qu’il

agrémenta d’une belle statue de la

vierge retrouvée « comme par miracle ». Dés lors la vierge devint une

Notre-Dame des Victoires et son hameau « Patelin de Notre-Dame ! Un

jour après un bombardement qui avait tout bouleversé autour de la maison, je découvris

, contre le mur de refend de notre chambre, un projectile intact, tout neuf,

encastré dans les briques, sous les pieds d’une statuette de Notre-Dame des

Victoires. Il s’était arrêté là, sans éclater. Deux autres gisaient un peu plus

loin. C’était donc là la mystérieuse égide ! Je pris la jolie Vierge et la

plaçai dans notre misérable chambre. Celle-ci en fut, sitôt illuminée. (6) C’est

dans cette fermette que Martial Lekeux reçut un jour la visite du

célèbre socialiste belge Vandervelde , ministre du gouvernement en tournée sur

le front. Martial Lekeux éprouva de la sympathie pour le ministre malgré sa

vive opposition au parti socialiste en

raison de son aspect anticlérical. C’est aussi à cette époque que Martial Lekeux vit s’installer auprès de lui,

près de sa tour, toute une compagnie en

« grand’garde » qui creusèrent des tranchées pour protéger le hameau.

Le trois mars au soir, toute une compagnie des Grenadiers Bradebourgeois (8°

brig.Ers) munie de passerelles et de mitrailleuses s’attaqua au hameau. Ce fut

Martial Lekeux qui de son observatoire donna le signal annonçant que l’ennemi

était à portée de tir. Pendant trois heures les patrouilles ennemies essayèrent

en vain de percer les lignes. Quand le calme fut rétabli, on compta deux morts et

une dizaine de blessés. L’abri de l’observateur d’artillerie Martil Lekeux

devint vite le lieu où le commandant de compagnie de la Grand’garde venait de

temps à autre chercher un peu de réconfort. Il en fut ainsi du commandant Delrez, célèbre par ses prouesses

guerrières du mois d’août 1914 : Les prouesses du commandant Delrez.

Oublié

à Liège le 6 août, après le départ de la division, le commandant, qui occupait

l’intervalle Embourg-Chaudfontaine, avait vu le 12, prendre les deux forts

d’assaut. Le lendemain il rallia tout ce qu’il trouva de troupes, perdit une

compagnie qui fut enveloppée par l’ennemi, et avec le reste, huit cents hommes,

traversa toute la position occupée par les vainqueurs, longea le fort d’Embourg

capturé, celui de Boncelles investi, bouscula toutes les résistances, passa la

nuit, le pont du Val Saint-Lambert au nez de l’ennemi, dépassa les forts de

Flémalle et de Hollogne et s’installa à Awans-Bierset devant le fort de Loncin

bombardé. La troupe est entourée d’ennemis. On parle de se rendre. Le commandant Delrez résiste,

s’obstine, se fâche, décide les autres à tenter la trouée .On repousse les

détachements qui s’approchent ; la nuit on décampe(…), on disperse les

partis ennemis, on met en fuite de la cavalerie, on fait des prisonniers. A

Huy, où la colonne arrive au grand complet, elle trouve un train qui la

transporte à Namur : et là, très simplement Delrez va se porter présent. (6) « Les

artilleurs anglais tiraient en dépit du bon sens : ils arrosaient le

terrain d’obus, en mettaient partout sauf aux objectifs. Quand leur gros

obusiers s ’étaient, sans résultat, acharnés durant 15 jours sur un ouvrage,

c’était nous qui, avec nos vieux baquets (canons courts de 12 c. ,étaient les

fameuses pièces de l’affaire Dreyfus. Les Français ayant mis au rancart ces

buses démodées, le gouvernement belge s’était hâté de les racheter) allions le

détruire en deux heures » (6). L’attaque du hameau dans la nuit du 28 au 29

juin fut meurtrière pour les Belges.

Dans

la nuit du 28 au 29 juin 17, le hameau tenu par le 12° de ligne fut attaqué, se

défendit mais perdit trente hommes. Une

nouvelle attaque se déroula trois jours après et les postes avancés furent pris

par l’ennemi : il y eût treize tués et 32 blessés et quarante disparus. Le

commandant de compagnie Motte fut injustement considéré comme responsable des pertes et puni ! Il s’épancha auprès de

Martial. « Je

n’ai qu’un orgueil, disait-il en pleurant rageusement dans sa chambre, celui de

mon honneur militaire. Je veux le garder intact » (6) Finalement le général Jacques refusa de punir cet officier. Motte, lors de l’offensive

d’octobre 18 recevra un éclat d’obus dans la poitrine qui causa plus tard sa

mort (Un aimable lecteur pourrait-il me procurer le livre consacré à Motte par Th. Bondroit et publié aux Editions De

Scheemaeker, Gand ?) La

victoire du Reigersvliet : les courageux commandant Brunnet et major Jonès. Dans la nuit du 5 mars au 6mars 1918, le hameau fut à

nouveau attaqué. L’attaque fut repoussée mais l’assaut principal se déroulait

un peu plus loin sur la grand’garde nord

du Reigersvliet tenue par le commandant Brunnet. Cet officier résista pendant

plusieurs heures avant de recevoir les renforts du major Jonès qui avec deux

compagnies contre-attaqua et reconquit tous les avant-postes capturant 5

officiers, 120 soldats et 9 mitrailleuses : ce fut le combat du

Reigersvliet. Le 19 mars, les allemands réattaquaient les deux

grand’gardes. Cette fois l’assaut donna la victoire à l’ennemi qui réussit à

s’emparer d’Oud-Stuyvenskerke pour la première fois. Mais quelques heures plus

tard une contre-attaque redonna le hameau aux Belges.

La Chapelle de la Victoire fut consacrée le 6 septembre 1925. (photo F. De Look. Juin 2005) Sept ans plus tard, le 6 septembre 1925, l’évêque vint bénir une chapelle[7] neuve construite à l’initiative de Martial Lekeux juste à côté de ce qui restait des ruines de la tour du hameau. Le clairon sonna aux champs ; les têtes se découvrirent, et durant une minute un grand silence plana, coupé seulement par les bruits des campagnes et du ciel et, dans chaque poitrine, par le rythme du cœur soudain exalté (6) ! Dr Loodts

Patrick Hannut, ce 24/06/05.

Relisez Martial Lekeux qui vient d’être réédité. Annexe : Conférence donnée par le R.P. Martial Lekeux, à Bruxelles en

mars 1936. Avant le Désastre. Pacifisme et Patriotisme Je vais vous parler – hélas ! – de guerre. Posons donc la question préalable : la guerre, est-ce un bien ou un mal ? Je ne discuterai pas longuement la question. Moi qui ai fait la guerre et qui l’ai vue de près, je puis, en pleine connaissance de cause, vous dire : LA GUERRE EST UNE SALETE, une horreur, un fléau, une chose barbare et brutale qu’un honnête homme, fût-il soldat, ne peut que haïr de toutes les forces de son cœur d’homme. Sans doute, elle n’est pas que cela, comme le prétend M. Remarque : elle engendre de magnifiques vertus et d’admirables sacrifices, et je ne permettrai jamais que, pour honnir la guerre, on salisse la mémoire de ceux qui, par devoir, l’ont faite généreusement, de ceux qui saintement ont versé leur sang sur l’autel de la Patrie, et qui sont des héros et des martyrs ! Mais ces vertus, la guerre n’en est que l’occasion. En elle-même elle n’en reste pas moins mauvaise et haïssable. Et tout le bien qu’on en peut dire cède devant cette unique considération : elle est injuste. Elle ne devient juste que par nécessité, comme le meurtre en cas de légitime défense, mais en elle-même elle est inique. Je lui passerais toutes ses atrocités si elles étaient couvertes par une idée de justice. Mais jamais on ne me convaincra que de casser la figure à son voisin parce qu’on a plus de canons et de soldats, soit un procédé adéquat ni honnête de démontrer qu’on a raison. La guerre, et c’est cela qui la condamne sans appel, est, en soi, PROFONDEMENT INJUSTE : et c’est pourquoi il faut haïr cette infamie et, autant qu’il est possible, la combattre, la conjurer, la supprimer. Voilà ce que je pense de la guerre. Voulez-vous me permettre quelques confidences ? Elles seraient déplacées si je ne les croyais nécessaires pour dissiper certaines préventions. Il y a plus de trente ans, alors que j’étais à l’école militaire, où m’avait conduit uniquement l’indignation soulevée en moi par la guerre des Boers, je pris le premier contact avec l’idée pacifiste. Je fus conquis : dès lors je fus un fervent, un apôtre du pacifisme – et à une époque où cela se portait très mal, surtout pour un officier. Je suis toujours resté fidèle à cet idéal, je n’ai cessé de l’étudier et de le défendre, j’ai donné sur ce sujet des conférences qui m’ont valu pas mal de horions ; en 1914 je me suis redressé contre l’agression parce qu’elle me blessait dans mon sens de la justice. Et aujourd’hui encore, chaque fois que je vais à Paris, je ne manque pas d’aller passer de longues heures à l’institut Carnegie où je compte de bons amis. Cela vous étonne ? C’est comme cela. Malheureusement depuis lors l’idée est tombée dans le domaine des masses, et, de ce fait, dans l’aberration des mystiques collectives. Certains illuminés, perdant tout contact avec la réalité, s’en vont prêchant : « Désarmons ! Plus d’armées ! Plus de service militaire ! » Ici je ne les suis plus, et au nom même de mon idéal de paix, je les combats de toutes mes forces, car ces gens-là sont les pires ennemis du pacifisme : rien n’est aussi dangereux qu’un ami maladroit. Le plus grand malheur qui pourrait arriver à l’idée pacifiste et à ceux qui depuis 50 ans travaillent honnêtement à son progrès, serait le triomphe d’une nation militariste et nationaliste. Supposons une Allemagne victorieuse : c’en est fait de Genève et de tous les beaux rêves de paix par le droit. C’est ce qu’ils sont en train de préparer, et je n’en veux pas ! « Désarmons ! » c’est très bien, et nul plus que moi ne le désire ; mais qu’on commence donc par en convaincre la dictature militaire de Berlin : hors de là rien n’est fait, et un danger permanent menace la paix. Soyons pratiques. « Plus on est audacieux, disait Napoléon, plus il faut être prudent. » Je dirai : « Plus on est idéaliste, plus il faut être réaliste » : sinon l’idéal reste dans les nuées de l’idéologie, et un jour la réalité se venge du rêve. Il s’agit de réaliser l’idéal, et non pas seulement de le chanter sur la lyre. Pour cela il faut, sans cesser de regarder en haut, conserver un solide contact avec les choses. Eh bien ! Quelle est la réalité actuelle ? Nous ne le savons que trop : une grande nation voisine réarme fiévreusement, avide de revanche, et prépare la guerre. Nous y reviendrons, mais tous au moins doivent convenir qu’il y a à l’horizon une sérieuse, une grave, une angoissante menace. Ceux qui voudraient calmer, convaincre les Allemands, eh ! qu’ils l’essayent donc : je donnerais tout au monde pour qu’ils y réussissent, mais avouons que l’espoir est devenu plus que mince. Alors, en cas de conflit, que ferons-nous ? Il y a deux solutions : la solution pacifiste d’abord : recourir à Genève. Hélas ! Nous savons ce qu’elle vaut dans l’état actuel des choses : Genève n’a empêché ni la guerre du Mandchoukouo ni celle d’Ethiopie. Les sanctions ? Un petit ennui qui n’arrête rien ; et en cas de conflit général, elles n’existent même plus. L’organisation pacifique des peuples, voyez-vous, est une chose trop grave pour en jouer à la légère, c’est une tâche gigantesque qu’on ne peut espérer improviser. Tenez, j’espère encore malgré tout qu’on pourrait y aboutir ; et notre époque, la première dans l’histoire où l’on peut voir l’existence d’une société mondiale, semble indiquée pour cela. Mais, il faut bien l’avouer, nous sommes encore loin de compte. En pacifisme, c’est tout ou rien. Le jour où l’on me montrera enfin, à côté de la Société des Nations, une force de police capable de faire respecter ses décisions, je compterai sur elle. Mais aussi longtemps que je ne verrai qu’une table autour de laquelle des hommes discutent, non, je ne leur confierai pas le sort de mon pays. Supposez que demain on licencie toute la police, la gendarmerie et les troupes de Bruxelles : M. Max serait aussitôt le plus ridicule des hommes. Il ferait des ordonnances, et on danserait en rond autour de lui en lui faisant des pieds de nez. Les juges de même, au palais de justice : le bonhomme qu’ils condamneraient leur tirerait sa révérence et sortirait en fumant sa cigarette. Et vous, bons bourgeois de Bruxelles, sachant qu’il n’y a plus d’ajoens en ville, vous iriez aussitôt acheter un verrou supplémentaire pour votre porte, n’est-ce pas, et des barreaux pour vos fenêtres et un bon browning pour remplacer l’ajoen. Seriez-vous pour cela bellicistes ? Mais non, c’est pour défendre votre paix, et au besoin votre peau, que vous agiriez de la sorte, et vous auriez raison. Et vous ne laisseriez votre attirail guerrier et vos fortifications de fortune que le jour où vous verriez réapparaître les fliks et les gendarmes. C’est cette sagesse-là que je viens vous prêcher : et c’est le meilleur service qu’on puisse rendre au pacifisme, et en même temps au patriotisme, qui n’est autre que le souci collectif du foyer. Ces deux choses vont très bien ensemble. Toutes deux sont raisonnables, et toutes deux sont chrétiennes. Le danger allemand J’ai parlé de danger. Existe-t-il réellement ? Voyons ce point-là de plus près. Vous savez qu’un 1935 l’Allemagne a ouvertement déclaré qu’elle reprenait sa liberté en matière d’armements. On l’a laissé faire. Naturellement : elle n’a osé cette démarche audacieuse que le jour où déjà elle se savait assez forte pour qu’on ne puisse l’en empêcher sans de très gros risques. Son réarmement, sa réorganisation militaire, elle les a commencés bien avant, dès le lendemain de la guerre, et elle les a poursuivis avec une volonté, une ténacité et un sens pratique auxquels nous ne pouvons que rendre hommage. Mais laissons les développements historiques : où en est-elle maintenant ? Où en sera-t-elle demain ? Actuellement l’Allemagne possède l’armée la plus forte du monde. Elle déclare officiellement 36 Divisions actives, qui seront très prochainement complètes. Ces divisions sont sur pied de guerre, soit 650.000 hommes d’excellentes troupes prêtes à marcher, actuellement dans les casernes allemandes. (A titre de comparaison, la France n’en a que 200.000). Elle a en outre des divisions de réserve en nombre considérable, dont une bonne partie sera prête des le deuxième jour. Divisions solides, car les hommes sont instruits de 25 à 35 ans avec rappel tous les ans. Le temps de service est de six mois d’abord dans un camp de travail, où les hommes sont astreints au service très dur de la vie de camp, plus douze mois dans une unité active. Dès que des casernes seront disponibles, ce temps sera porté à deux ans. Cette armée comprend un tiers de rengagés combattants, qui ont 4 ou 5 ans de service : c’est une armée de métier. Ce n’est pas tout. Il faut ajouter à cela toutes les formations paramilitaires : La H.J. (Hitlerjugend) embrigade toute la jeunesse de 14 à 18 ans : au nombre de 3.000.000, ces jeunes gens reçoivent une préparation militaire très sérieuse. Avant cela même, ils ont passé par la J.V. (Jungvolk), de 8 à 14 ans. A 19 ans ils sont versés dans le A.D. (Arbeitdienst), où passent 400.000 hommes par an. Il y a ensuite les S.A. (Sturmabteilungen) : 1.800.000 hommes de troupes d’assaut. Les S.S. (Schutzstaffeln) qui sont le cœur de l’armée : avec leur casque orné de la tête de mort, ces 300.000 hommes, troupes d’élite, sorte de garde prétorienne, enragés d’idéal hitlérien, sont capables de toutes les audaces et de tous les sacrifices. Il y a les N.S.K.K. (Nazionalsocialkraftfahrtkorps) : 500.000 hommes de troupes motorisées. La D.L.V. (Deutsch Luftsportverband) : 50.000 pilotes aviateurs. Les Grenzschutzen : 50 divisions-frontière, soit 750.000 hommes mobilisables sur place en quelques heures, etc. En résumé : l’ALLEMAGNE PEUT METTRE IMMEDIATEMENT EN LIGNE, 2.250.000 HOMMES, qui quelques jours seront portés à 3.500.000 HOMMES, avec derrière eux 2 à 3 millions d’ersatzreserven. L’armement est de loin supérieur à celui de toute autre armée. En prenant aux Allemands leurs vieux canons de la guerre, nous leur avons rendu le meilleur service du monde : ils ont été obligés de faire du neuf – et ils l’ont fait. Leurs ingénieurs étudient la question depuis lors, et le nouveau matériel – fusils, mitrailleuses, canons – est construit selon les tous derniers perfectionnements. Nous, nous n’avons fait qu’améliorer du vieux. Ces perfectionnements du matériel allemand, nous en connaissons une partie, et c’est assez effrayant, mais nous en ignorons la meilleure part. Nous avons eu des surprises en 1914 : nous en aurons bien d’autres lors de la prochaine guerre. L’aviation militaire allemande comprend de 1000 à 2000 appareils, dont 50 à 60% d’avions de bombardement, pouvant porter 1500 kg de bombes à 500 kilomètres, y compris les bombes électrons, incendiaires, explosives et asphyxiantes, ainsi que des bombes d’énorme calibre. De plus grâce à la Lufthansa, tous les appareils commerciaux sont immédiatement utilisables à des fins militaires. Outre tout cela, l’Allemagne possède quatre armes terribles : La première est l’industrie chimique, d’une force colossale, et devant laquelle nous demeurons dans une angoissante ignorance. Dieu sait – le diable aussi ! – quelles sont les saletés de gaz inédites qu’ils nous préparent dans ces infernales officines ! La deuxième, ce sont leurs divisions blindées : trois divisions entièrement motorisées, comportant chacune 600 chars d’assaut faisant du 40 km à l’heure, plus une nuée de cyclistes, motocyclistes, canons lourds et légers, toute cette masse pouvant déferler à grande allure, écrasant tout devant elle. Les Allemands les appellent les Teufel : les démons d’acier. Garons-nous de ces diables-là ! La troisième, c’est l’organisation. Cette énorme machine est réglée avec une admirable précision, tout, dans l’empire, dépendant du tout-puissant grand-état-major : il existe un plan général de motorisation de l’Allemagne. La Reichspost, qui a la haute main sur tous les transports, dispose de 15.000 autocars – à ce qu’elle avoue officieusement : Dieu sait où va la réalité ! De plus dans tout le Reich le développement automobile a été poussé en vue de la guerre, tous les camions civils ont subi un entraînement en vue d’une réquisition immédiate minutieusement organisée. Enfin la quatrième arme de l’Allemagne, la plus terrible de toutes – la plus inquiétante à coup sûr – c’est son moral. D’un bout à l’autre de l’empire sévit une mystique de revanche qui, dans certaines réunions, prend l’allure d’une véritable hystérie. C’est cette vague de fond qui a poussé Hitler au pouvoir, c’est elle qui le soutient, c’est elle qui a permis à l’état-major de prendre les commandes et de forger l’instrument de revanche, c’est elle qui animera, qui galvanisera demain les troupes d’attaque, leur mettra au cœur une bravoure farouche, et rendra le peuple entier prêt à tout pour le triomphe du Reich. Un tel état d’esprit est infiniment dangereux : il conduit droit à la guerre. Une dictature militaire d’ailleurs, prépare toujours la guerre. La dictature allemande VEUT LA GUERRE. Comment en douter devant ces gigantesques et fiévreux préparatifs ? Ce n’est pas pour tirer les qu’elle fabrique tant de canons. Elle travaille fébrilement à parfaire l’instrument. Un exemple : l’armée manque encore d’officiers ; la lacune sera vite comblée : le mois passé, il est sorti des écoles militaires 1500 jeunes officiers. Non seulement l’Allemagne prépare la guerre, mais dès à présent toute son industrie travaille sur pied de guerre. Krupp seul sort mensuellement 100.000 tonnes de projectiles. Essen étant trop exposé, toute la Saxe s’est couverte d’usines de fabrication uniquement militaire, et c’est un spectacle impressionnant de voir toute cette contrée qui soudain s’est mise à fumer par des milliers de cheminées. Il faudrait à la France six mois pour achever cette mobilisation de son industrie : c’est une avance d’une importance capitale. Pour se l’assurer le Reich ne recule devant aucun sacrifice. Ceux-ci sont écrasants. L’Allemagne ne pourra longtemps soutenir un tel effort : dans un avenir prochain, elle devra choisir entre la guerre ou un désastre économique : froidement, consciemment, elle s’est elle-même acculée à la guerre – parce qu’elle la veut. Ce moment, on pourrait le calculer mathématiquement si l’on avait en mains tous les éléments. On peut le faire avec une approximation suffisante. Il coïncidera précisément avec celui où la réorganisation de l’armée sera tout à fait achevée, et il se situe VERS L’ANNEE 1937. A ce moment-là, tenons-nous bien, mes frères ! Je ne prétends pas prophétiser – il est toujours dangereux et ridicule de le faire – il peut se produire des événements qui retardent l’échéance, - d’autres aussi qui la précipitent. Mais le danger est là, terriblement probable. Jamais peut-être, au cours de l’histoire, la situation n’a aussi clairement indiqué l’approche imminente d’une guerre. Tout cela est bien désagréable à constater, mais la politique de l’autruche n’a jamais sauvé personne. La situation tragique de la Belgique dans un conflit De quelque côté d’ailleurs que s’allume l’incendie, il n’est pas douteux qu’il ne tourne bien vite à la conflagration générale, et qu’en toute éventualité il y aura, de nouveau, guerre entre la France et l’Allemagne. Le cas le plus probable est que cela commence par là, et que l’attaque viendra de l’Allemagne. Quelle sera, en l’occurrence, notre situation ? On ne nous demandera pas si nous voulons la guerre ou non. Neutralité, traités, n’en parlons pas : avec la mentalité moderne – et surtout la mentalité allemande, tout se réduira à une question de stratégie. Examinons donc la carte. La frontière d’Alsace avec le Rhin, l’Ill et les Vosges, ne se prête pas à une offensive. Celle de Lorraine est barrée par le mur Maginot qui – je l’ai vu de près – est une défense formidable. De plus, supposé cet obstacle franchi, un agresseur se trouverait devant tout le réseau des grandes forteresses françaises : Metz, Verdun, Toul, Epinal, Belfort. De ce côté donc le verrou est mis. Le morceau étant trop dur à entamer de front, il faudra essayer par la droite ou par la gauche. A gauche, c.à.d. au sud, il y a la Suisse. On a lancé il y a deux ans le bruit d’une attaque éventuelle par la Suisse : il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu’elle avait très peu de chances de se produire : le manque de communications vers l’arrière, l’excentricité de la ligne d’opérations, qui découvre le Rhin et le Ruhr, la nécessité de défiler devant Belfort dans un passage resserré pour franchir ensuite le Jura, les difficultés du pays et la résistance de l’armée suisse, assez faible numériquement mais très patriote, et redoutable en montagne, tout cela ne laisse pas une probabilité de un sur dix à une pareille manœuvre. Alors reste l’attaque par la droite, c'est-à-dire ... par chez nous : la Belgique est la ligne d’invasion naturelle, et même, actuellement, la ligne obligée entre l’Allemagne et la France. Elle est directe : la droite Paris-Berlin passe par la Belgique ; elle couvre la Ruhr, elle présente des communications excellentes, créées d’ailleurs expressément dans ce but, et permet des concentrations rapides de forces ; elle débouche dans le nord de la France, c'est-à-dire dans la partie ouverte de la frontière française (seule la place de Maubeuge se trouve dans le chemin), elle tourne le mur Maginot et toutes les forteresses de l’est ; enfin elle permet, par une avance immédiate et facile, de renforcer considérablement le potentiel moral des troupes. Comme contrepartie, il y a l’armée belge. Dans son état actuel, elle pèse pour un sur dix contre tant d’avantages. Et même une défaite initiale de l’armée belge pour commencer la campagne ne serait qu’un avantage supplémentaire. C’est malheureux pour nous d’être le couloir obligé entre ces deux grosses boutiques. Mais un fait est un fait, et au lieu de geindre il est beaucoup plus pratique et plus intelligent de regarder les choses en face : c’est le seul moyen de tirer d’une situation le parti le moins fâcheux. C’est déjà beaucoup, contre un péril, que de l’avoir prévu. Comment se produira l’attaque. Or nous pouvons prévoir non seulement que l’attaque se fera par chez nous, mais encore avec beaucoup de probabilité, le côté par lequel elle se fera et la manière dont elle sera conduite. Avant 1914, le plan élaboré par von Schlieffen comportait un mouvement tournant de grande envergure par le nord de la Belgique. Son successeur de Moltke, qui, grâce à Dieu, n’était pas un aigle, n’osa pas l’appliquer à fond, fit glisser vers la sud la 1ère armée cantonnée en Westphalie et engouffra toute l’attaque dans le couloir de Liège. C’est cette faute initiale qui perdit les Allemands. Ils ne la commettront pas deux fois, et l’on peut considérer comme à peu près certain que lors de la prochaine guerre la masse principale d’attaque passera par la Hollande et la Campine : c’est la seule voie qui permette les grands déploiements nécessaires à la tactique allemande ; la manœuvre tourne Liège, assure, par la possession immédiate d’Anvers, une base maritime précieuse, pique droit au cœur de la Belgique et dessine d’emblée le mouvement débordant sur l’armée française, qui, en 1914, fut compromis par la course à la mer. Il y a, il est vrai la Hollande. L’inconvénient est, vraisemblablement minime : suivant sa tactique immémoriale, l’armée hollandaise se retirera derrière la ligne d’eau, et laissera passer. Voilà pour la direction de l’attaque : elle se fera en ordre principal par le nord, ce qui ne veut pas dire que l’Ardenne ne sera pas envahie simultanément : ceci est même certain. Vous trouverez peut-être que j’avance bien des choses... Mon Dieu, il y a des jeux qui sont si clairs ! Il y a ici des officiers de métier : je suis certain que pas un sur dix ne me contredira. Sur le mode d’attaque, on peut être encore beaucoup plus certain : nous connaissons les doctrines militaires allemandes. Depuis des années, l’Allemagne a des forces considérables de troupes de métier ; ses adversaires n’ont que des armées de milice. Sa mobilisation, quand aux troupes de premier choc, est rapide, immédiate ; celle des pays voisins, surtout en France, est lente. L’état-major allemand n’a eu garde de perdre de vue ces deux avantages. Il y a des années déjà von Seeckt, préconisait une attaque brusquée des troupes de Reichswehr faisant irruption chez l’adversaire en plein travail de mobilisation : « Lancer la Reichswehr dans ces pays, disait-il, c’est lâcher un taureau dans une boutique de porcelaine. » Cette boutique, hélas, c’est nous tout d’abord. Le plan, bien qu’excellent, avait des défauts : le principal était que cette première vague, certainement victorieuse au début, devrait attendre assez longtemps les troupes de seconde vague. Depuis, on a fait du chemin : l’Allemagne, nous l’avons vu, peut maintenant mettre en ligne en très peu de temps, des forces massives ; ensuite elle a ses divisions motorisées ; enfin une théorie nouvelle a prévalu en Allemagne : celle de la « GUERRE TOTALE ». Cette doctrine, qui a pour père le professeur Banse, non seulement fait foi dans les milieux militaires allemands, mais est enseignée dans les universités, où l’on a créé des chaires de science militaire, et jusque dans les écoles. Le principe en est simple : La guerre est une chose bonne et sainte en elle-même, elle est « l’éternelle rénovatrice ». Elle a son éthique particulière. La guerre n’a rien de commun avec la paix et doit se libérer de tous les préjugés du temps de paix. Faire précéder la guerre d’ultimatum et de déclaration préalables, c’est se mettre délibérément en état d’infériorité : c’est une faute. Soumettre les opérations à des considérations étrangères, telles que les principes du droit des gens, respect de la population civile, abstention de certains moyens de destruction, ceux-ci fussent-ils atroces, c’est une faute contre la morale de la guerre. La guerre est le règne de la force : elle doit pour vaincre, faire abstraction de tous les préjugés. Ceci est particulièrement vrai pour un peuple frustré qui doit reconquérir sa liberté en tant que nation : « pour y arriver, tous les moyens sont bons ». Voilà comment l’on pense actuellement en Allemagne hitlérienne. De ce qui précède, les conclusions pratiques sont aisées à tirer. L’attaque – c’est ce qu’on appelle le plan von Epp – se fera désormais à l’improviste, sans déclaration de guerre préalable, en évitant même soigneusement de créer d’abord une tension internationale qui pourrait inquiéter l’adversaire, et en profitant même, autant que possible, d’une période de calme où personne ne sera sur ses gardes : c’est le droit de l’Allemagne « frustrée, obligée de reconquérir sa liberté ». Or la mobilisation de sa première vague d’assaut – plus de deux millions d’hommes – peut être instantanée, et ... le Reich a ses divisions motorisées. L’AGRESSION SERA FOUDROYANTE. Supposons l’ordre de mobilisation donné, un beau jour – une belle nuit –, à minuit. A cinq heures du matin l’ouragan de fer des « Teufel » est à notre frontière. Tout dort encore, personne n’est sur ses gardes : ils passent, on n’a pas le temps de faire sauter les mines, ils entrent à Liège de bon matin, à Anvers un peu plus tard, envahissent la Campine, précédés d’un essaim de cyclistes et de motocyclistes armés de mitrailleuses. A midi ils sont à Bruxelles. On a à peine eu le temps de lancer les avis de mobilisation : déjà celle-ci est impossible. Les maigres troupes qui occupent les casernes sont cueillies au passage, le mouvement s’étend, à 40 km à l’heure, sur tout le pays, le soir l’attaque blindée est à la frontière française. La marche des Teufel sera précédée par une attaque aérienne massive, qui soumettra à un bombardement méthodique, formidable, effrayant, les villes, les nœuds de communications et tous les points vifs du pays, pour y paralyser toute activité. Cette première avalanche est immédiatement suivie de l’arrivée d’environ 300.000 hommes de Landspolizei5 et de formations paramilitaires diverses qui dès à présent sont à nos frontières, prêts à marcher. Marcher n’est pas le mot : car 2000 autocars stationnent pour leur transport. Ce seront là, après la trombe des divisions blindées, les troupes d’occupation. Leur mission : pour la main-mise immédiate sur tous les services et toutes les ressources du pays, accompagnée de moyens de terrorisation énergiques et systématiques, empêcher toute tentative, non seulement de mobilisation mais de résistance quelconque : ce qu’ils appellent « maintenir l’ordre dans le pays ». En ce temps-là, mes pauvres amis, nous trouverons que les jours de 1914 étaient presque agréables. Faut-il vraiment continuer, donner la suite de cet abominable scénario ? La vague continue en France, d’abord aussi rapide qu’en Belgique, ralentie ensuite par l’arrivée des unités motorisées françaises et des divisions permanentes qui, au lieu d’être au nord, se trouvent en Lorraine. Elle a toute les chances di monde d’atteindre Paris et de le dépasser : la mobilisation française sera, plus qu’à moitié compromise, tous les services désorganisés pour longtemps, et l’armée à l’état de masse tourbillonnante. Le gros de l’armée allemande ne tardera pas à suivre, grâce à la merveilleuse organisation de la Reichspost et de ses centaines de milliers de véhicules dont chacun a dès à présent sa destination militaire strictement déterminée. Dans ces conditions, vous comprenez que la bataille décisive, si elle peut avoir lieu, se livrera cette fois, non plus sur la Marne, mais à Toulouse ! Quant à l’arrivée des Anglais – qui sera tardive, la côte étant occupée, leurs débarquements deviendront bien précaires. Les conséquences ? Sans parler des horreurs, des désastres de la guerre elle-même, ni des souffrances de l’occupation, le résultat est que l’Allemagne risque fort d’être cette fois victorieuse : et alors, pour nous, c’est l’annexion pire et simple à l’empire germanique – Flandre comme Wallonie. Voilà mes pauvres frères, l’orage qui nous menace et qui déjà s’amoncelle à notre horizon. Tout le monde le sent bien, n’est-ce pas, que le ciel s’assombrit ; une vague inquiétude monte dans les âmes à mesure que les nouvelles nous parviennent d’Outre-Rhin. Il y a deux ans, on disait encore : « Bah, non, il n’y aura pas la guerre, il n’y aura plus de guerre. » Maintenant elle vient, elle est là, à nos portes, on n’en doute plus guère, au fond, et ... on se tait ! On n’ose pas en parler, on a peur qu’on nous en parle : c’est trop affreux à voir ces choses-là... Allons ! Frères, soyons des hommes ! Ayons le courage d’ouvrir les yeux, de regarder les choses en face et de voir à y parer. C’est le devoir de l’heure présente. Il est d’autant plus urgent que cet orage, il peut fondre sur nous D’UN JOUR A L’AUTRE ! Il nous faut d’urgence une couverture Contre cette catastrophe, que pouvons-nous ? Actuellement, rien ! Encaisser. Tout ce que nous avons, ce sont nos Chasseurs Ardennais et nos unités Cyclistes-frontière. C’est quelque chose, ce n’est pas suffisant contre le rush des divisions blindées allemandes. Or, ici comme pour le pacifisme, c’est tout ou rien : les Allemands passeront ou ils ne passeront pas. Dans l’état actuel des choses, ils passeront : et notre armée et tout ce que nous avons fait devient du coup inutile, l’ennemi étant d’emblée dans la place. Pour parer à une irruption qui, par principe sera imprévue, il faut pouvoir donner l’alarme, et instantanément, et sur tous les points de passage possibles : il faut des postes de guet, des gardes permanentes qui aient l’œil constamment ouvert, tout le long de la frontière. Faute d’hommes, on ne peut actuellement occuper qu’une partie de ces postes. Autant rien : s’il y a un seul trou dans la ligne, la marée peut s’infiltrer par là. Des destructions sont prévues. Pour être efficaces, les mines devront sauter endéans quelques minutes. Cela non plus, faute de personnel permanent, n’est assuré qu’en certains points. Les destructions et les autres obstacles doivent, une fois réalisés, être défendus immédiatement par le feu, faute de quoi tout cela est inopérant : on contourne l’obstacle ou l’on répare la destruction. Cette défense n’est pas assurée ou ne l’est qu’incomplètement. Il y a, dans les forts de Liège, des canons à longue portée. Très bien ; encore faut-il qu’ils tirent, avec précision et en temps opportun. Pour cela il y faut des artilleurs instruits. Or, pendant plusieurs mois de l’année les forts sont dépourvus de personnel instruit et n’ont qu’une garnison minimum à laquelle on pourvoit tant bien que mal par des rappels. Tout ce qu’on pourra faire, c’est tirer vaille que vaille quelques coups qui n’atteindront rien et n’arrêteront rien. Et voilà : la porte est ouverte à la ruée des « démons d’acier » : vous n’avez qu’à les attendre, messieurs,... vous aussi, hélas, mesdames ! Cette situation est tout simplement ridicule. Elle est surtout tragique. Et la politique d’un peuple qui en vient là, eh bien ! Elle est criminelle : car se défendre est, pour les peuples, un devoir. Sans doute, il y a des excuses : on ne savait pas, on ne pouvait prévoir... On devait prévoir ! Mais inutile de récriminer, d’établir des responsabilités, de faire l’historique de la question. Je n’aurais que trop à dire là-dessus – je ne dirai rien. Il est des situations où l’on ne discute plus, où l’on n’a plus qu’une chose à faire : regarder en avant. « Le passé, dit Foch, n’est qu’une donnée du problème à résoudre. » Voyons à résoudre le problème. Et d’abord la partie immédiate du problème, celle qui se pose d’urgence : comment éviter l’invasion soudaine des divisions blindées ? La solution tient dans un mot : UNE COUVERTURE. Tout pays doit, en principe, avoir une couverture, c'est-à-dire des éléments défensifs qui puissent se trouver à temps à la frontière pour barrer le passage aux premiers échelons ennemis et permettre au reste de l’armée de se mobiliser et de se porter en ligne. Vu l’exiguïté de notre territoire qui permet une concentration rapide, nous n’en avions pas besoin sous le régime de l’ultimatum précédant la déclaration de guerre. Un élément nouveau s’est révélé brusquement : la menace de l’agression inopinée par des éléments motorisés. Du fait, la couverture s’impose. Comment la réaliser ? La première mesure, dont la nécessité saute aux yeux, c’est que les éléments d’alerte et de première protection, guetteurs, artificiers, artilleurs, antitanks, etc., soient en place, partout, d’une façon permanente, et que ce ne soient pas des recrues, mais des hommes instruits dans leur métier : ce sont des spécialistes. Ils doivent être prêts à intervenir efficacement d’un moment à l’autre : comme au front. Les unités de couverture doivent donc avoir en permanence leurs effectifs instruits au complet. Pour cela il y a une solution, et une seule : augmenter pour ces unités le temps de service, suffisamment pour éviter les hiatus. Laissés à eux-mêmes, ces éléments de couverture, naturellement, ne pourront tenir en échec que pendant un temps restreint une attaque aussi puissante que celle qui se prépare. Il faut donc ensuite assurer l’intervention aussi rapide que possible des troupes de soutien et du gros de l’armée lui-même : il faut impérieusement pouvoir étayer la couverture par des unités d’infanterie au complet formées dans un délai minimum : cela exige, pour ces troupes là aussi, une augmentation du temps de service. Sans cela, impossible d’utiliser les mitrailleuses ni les canons antitanks. Je vous fais grâce des détails techniques : c’est l’affaire des spécialistes. C’est du calcul, c’est forcé – rien à faire contre l’arithmétique. Et l’on arrive ainsi à 12 mois de service pour l’infanterie, et jusqu’à 16 ou 18 mois pour certaines troupes spécialisées. Vous faites la grimace ? Moi aussi. On n’aime pas le service militaire en Belgique. Eh ! Est-ce que vous aimez donc mieux l’abomination de la désolation qui va fondre sur vous ? Soyons de bon sens, voyons. Je ne vous parle ici que le langage de votre intérêt : si, en laissant vos fils quelques mois de plus dans les casernes, vous évitez par là les horribles malheurs de demain et la dévastation du pays, vous aurez fait un bon calcul. Mais, précisément, cette question subséquente se pose : est-ce que le moyen sera efficace ? La couverture assurée, serons-nous vraiment à l’abri de l’invasion ? Je ne veux pas vous tromper : on ne vous a que trop dit jusqu’ici : « Soyez tranquilles, tout va bien. » Je ne réponds ni oui ni non. D’abord la couverture, même avec l’augmentation du temps de service, devra être renforcée. Le ministre compètent s’en occupe, avec une belle activité. Nous devons lui faire confiance. Mais il ne pourra faire pleinement ce qui est à faire que s’il sent l’opinion d’accord avec lui : nous devons lui montrer cet accord. Quand le projet sera voté et produira ses effets, quand les renforcements prévus seront réalisés, je crois pouvoir vous dire en conscience : la première attaque, si inopinée et si puissante qu’elle soit, pourra être arrêtée net à la frontière. C’est toujours quelque chose, cela. Je dis pourra : nous faisons ici de la science ; il ne faut pas pousser les conclusions au-delà des prémisses. A la guerre on n’est certain de rien. Même le mur Maginot pourrait être forcé en y sacrifiant 100.000 hommes. Mettons que nous avons tris chances sur quatre de tenir le coup. En améliorant encore la couverture, on pourrait arriver à neuf chances sur dix avec les ressources dont nous pouvons disposer. Ce serait là un excellent résultat. On tiendra : combien de temps ? Pas longtemps, je vous l’ai dit. Assez longtemps pour permettre la bataille à la frontière. Cette bataille, il faut encore qu’elle soit victorieuse. Mais ici c’est toute la question de notre organisation militaire qui est en jeu – de celle aussi de nos alliés éventuels. Tout cela est à examiner, mais c’est une autre question. Toute notre réorganisation militaire est à étudier sérieusement devant les faits nouveaux qui se présentent. Ce sera, sans doute, la tâche d’une commission mixte. Mais, quelles que soient les mesures adoptées par cette commission, celle qui concerne la couverture s’impose, elle, indépendamment de toute autre considération, elle s’impose d’urgence, en tous cas et avant tout ; elle doit être scindée du reste, elle doit être votée d’urgence – quitte à la discuter et à l’amender s’il y a lieu : les Chambres sont là pour cela. D’abord mettre le verrou à la porte. Aussi longtemps que cela n’est pas fait, vous ne pouvez plus être certains de dormir tranquilles une seule nuit. Et me voici donc devenu le défenseur du projet Devèze. Les petits esprits ne manqueront pas de chercher des raisons. Eh ! Qu’ils cherchent à leur aise si cela peut nourrir leurs potins. De raison, il n’y en a qu’une : c’est que j’ai peur pour vous, mes malheureux concitoyens, c’est que j’ai peur, une peur atroce pour mon pauvre pays, et que je me sens pressé de vous crier : casse-cou ! Ceux qui trouveront d’autres raisons que celle-là ne connaissent pas le P. Martial. Certains m’accusent de faire de la politique : Je ne fais pas de politique, je n’en ai jamais fait, cela n’est pas dans mes cordes. Mais je me souviens des paroles Cardinal Mercier dans sa lettre admirable, Patriotisme et Endurance : « Vous en particulier, mes chers confrères dans le sacerdoce, soyez les meilleurs gardiens du patriotisme... Faites-vous les champions des vertus que vous commandent à la fois l’honneur civique et l’évangile. » Le devoir d’alors reste le devoir d’aujourd’hui ; le PARIOTISME reste une vertu, une des formes les plus hautes de la sainte charité. Et le devoir du prêtre reste de la prêcher, et de le prêcher très haut quand il est défaillant. Je ne fais pas autre chose. Si on l’avait fait davantage, nous n’en serions pas où nous sommes. L’Accord Franco-belge Je n’ai pas fini. La couverture assurée, il restera encore à faire la guerre, à la gagner, et, si possible, à la gagner sans invasion de notre territoire. Ici surgissent les défaitistes : « Impossible ! Comment voulez-vous ? Un petit pays comme nous contre l’Allemagne ! Rien à faire : alors à quoi bon ?... » Je n’ai jamais aimé les défaitistes. Si vraiment il n’y a rien à faire, nous subirons notre sort. Mais avant de capituler devant le sort, examinons au moins, cherchons, essayons, que diable ! Nous ne sommes tout de même pas devenu des moules en Belgique ! Que la Belgique seule ne puisse résister à l’Allemagne, c’est bien évident. Mais nous ne serons pas seuls : nous aurons des alliés. Et avant tout autre, dans l’état actuel des choses, il y a la France. Que vaut pour nous, l’aide de la France ? Il faut bien avouer que ce pauvre pays, plus pourri encore de politique que nous-mêmes, s’est laissé conduire, un anneau dans le nez par ses politiciens et spécialement par ce rêveur sonore de Briand. Elle a joué pacifisme, à la grande joie du grand-état-major allemand. Elle a réduit le temps de service de trois ans à un an. En 1914 elle avait 176 régiments, elle n’en a plus que 56. L’armée française, à l’inverse de l’allemande, est une armée de réserves, dont la mobilisation sera lente. D’autres part la France a six divisions-frontière permanentes et plusieurs divisions motorisées qui pourront arriver immédiatement à notre aide si l’attaque se fait par chez nous. Ah ! Ceci, c’est précieux. C’est la seule aide efficace qui puisse nous arriver en temps opportun. Avec cela on pourra tenir la frontière le temps voulu – deux ou trois jours – pour achever notre mobilisation. Il y a des gens qui prétendent que nous servons uniquement de couverture à la France et que nous jouons un rôle de dupe. C’est bien plutôt le contraire qui est vrai : c’est la France, avec ses divisions immédiatement disponibles qui assurera notre couverture en même temps que la sienne – puisqu’aussi bien notre sort est solidaire. Elle nous demande seulement de parer au tout premier coup afin de lui permettre d’arriver. Elle ne peut tout de même pas installer dès le temps de paix des troupes françaises chez nous ! C’est alors seulement qu’on hurlerait. Il est inconcevable qu’au moment même où le danger se dessine plus pressant que jamais, il se trouve des Belges pour vouloir dénoncer l’accord militaire franco-belge ! Cela montre simplement jusqu’où peut conduire la politique. Car toute cette campagne est à base de politique, dans le mauvais sens du mot. Pour la nourrir, on a fait appel à des passions nationalistes, et on la mène au cri de « Los van Frankrijk ! » Encore une mystique. Décidément notre temps semble être celui des illuminismes. Je vous ai fait tout à l’heure une profession de foi pacifiste très sincère. Laissez-moi vous en faire une autre qui vous étonnera peut-être autant : je suis flamingant. Mais oui, c’est comme cela. Cela fera hurler les wallingants : qu’ils hurlent. Je ne suis pas Wallon, moi, pas plus que je ne suis Flamand ; je suis proprement Allemand. Je n’en puis rien, je suis né à Arlon, en pleine région de luxemburger deitsch. C’est peut-être ce qui m’a permis de rester raisonnable en cette querelle. Or j’ai jugé que les Flamands avaient raison, j’ai toujours soutenu leurs justes revendications, et c’est avec bonheur que j’assiste au renouveau de la Flandre et au splendide épanouissement de la culture flamande. Eh bien ! C’est pour cela même que je dis aux Flamands : « VOULEZ-VOUS DEVENIR ALLEMANDS ? » Voulez-vous finir sous un régime ultramilitariste et ultranationaliste qui étouffera votre culture ? Voulez-vous que c’en soit fait de cette belle renaissance que vous avez conquise au prix de tant d’efforts ? Continuez alors à faire de la politique de parti. Mais je vous avertis que, le jour où dans vos écoles vos enfants apprendront « Unsere Vorfahren », vous pleurerez amèrement sur vos aberrations d’aujourd’hui, et vous regretterez le bon petit régime belge où, malgré quelques disputes, vous pouviez être libres chez vous. Il ne s’agit pas ici d’amitié pour la France : dans ce domaine de l’amitié chacun reste libre. Il s’agit moins encore de vassalité. Il s’agit de notre salut, simplement. Tout allié nous est bon du moment qu’il nous sauve. Certains auraient préféré qu’on se tourne vers l’Angleterre. Eh ! On l’a fait, en 1922. Un texte a été rédigé, puis, brusquement l’Angleterre a rompu les pourparlers. Réjouissons-nous qu’avec la France au moins ils aient abouti. Celle-ci peut d’ailleurs beaucoup mieux nous aider. L’Angleterre, dès après la guerre, est revenue à son ancien type d’armée et à son ancienne politique : Wait and see : attendre et observer. Elle n’a que cinq divisions régulières, et ce n’est qu’au bout de trois semaines que pourraient débarquer ses premiers contingents. Nous serions loin alors, si nous n’avions la France ! Au reste, l’Angleterre interviendra, c’est certain, et son aviation nous sera infiniment précieuse. Permettons-lui, grâce à l’aide française d’avoir à porter cette intervention sur nos frontières, et non pas à 300 kilomètres en arrière : c’est l’intérêt de tous. Que si elle refuse de prendre des arrangements préalables, nous n’y pouvons rien. On prétend que l’accord franco-belge pourrait nous entraîner dans des aventures. C’est de la pure fantaisie. Ceux qui croient cela n’ont pas lu le texte de l’accord : il est public ; seule, naturellement, la partie technique militaire, est secrète. Lors de la lecture qu’en a faite M. Hymans à la Chambre, M. Piérard a trouvé le texte d’un laconisme regrettable. Mais précisément il n’y avait rien à dire dans ce texte : l’accord n’est pas un traité : ce sont de simples mesures concertées par les états-majors pour le cas où il y aurait à agir de conserve. Et certes si ce cas se présente, il vaut mieux s’être entendu que de revoir le gâchis et les tiraillements de 1914. Ces mesures ont été ensuite approuvées, par un simple échange de lettres, par les deux gouvernements, et l’accord a été enregistré à Genève. C’est tout : une simple mesure de précaution en vue d’une éventualité possible. L’ACCORD NE NOUS ENGAGE ABSOLUMENT A RIEN, ni au-dedans ni au dehors. « Il va de soi, disent les lettres d’approbation, que la souveraineté des deux Etats demeure intacte quant aux charges militaires qu’ils imposeront à leurs pays respectifs et quant à l’appréciation, dans chaque cas, de la réalisation de l’éventualité en vue de laquelle le présent accord est conclu. » Nous restons donc libres en toutes circonstances, de juger si oui ou non nous devons intervenir ou prier la France d’intervenir. Que vient-on alors parler d’aventure ? Le seul accord qui nous lie est celui de Locarno : là nous nous sommes engagés ; ici non. Laissons donc les états-majors faire leur métier en paix pour notre sauvegarde, et replions ce ridicule épouvantail. Dénoncer maintenant cet accord serait tout simplement une trahison envers le pays. Les problèmes de demain... Les devoirs de demain Enfin, une fois voté le présent projet, qui n’est qu’une première mesure d’urgence, un gros effort restera à faire. Nous sommes en retard, un réajustement s’impose pour être au niveau des circonstances nouvelles. Si nous voulons augmenter nos chances de victoire et de sécurité nous devons augmenter nos moyens de défense. C’est l’évidence même. De toutes parts on arme, nous sommes, comme les autres, pris dans l’engrenage, nous devrons marcher comme les autres, ou bien nous périrons dans la bagarre. C’est regrettable, c’est navrant... Qu’y voulez-vous faire ? Je suis désolé que Genève n’ait pas réussi – n’ait pas encore réussi. Mais puisque le fait est là, il ne reste qu’à faire contre fortune bon cœur : nous devrons consentir les sacrifices que le gouvernement jugera nécessaires pour nous sauver. Militarisme ? Allons, cessons de nous jeter des mots à la figure. Il ne s’agit pas ici de militarisme, il s’agit de bon sens, et de nécessité. Quand on a le feu chez soi on appelle les pompiers. Mes pauvres frères, si vous saviez comme je suis peu militariste ! Mais si je l’étais, je n’aurais pas quitté l’armée pour revêtir cette bure de paix. Mon Dieu, je ne demande qu’une chose, moi : rester en paix dans ma cellule avec mes chers bouquins et la prière au cœur. Là est ma vie, là est mon rêve – et si je sors aujourd’hui de cette douce cellule, c’est parce que... tenez, je ne rougirai pas pour le dire, c’est parce que j’ai peur ! Je crois que nous nous comprenons ; vous aussi, n’est-ce pas, vous avez peur, maintenant que vous savez. Dites, nous voulons la paix, n’est-ce pas, tous tant que nous sommes ? Nous autres pauvres petits Belges, nous ne demandons qu’une chose : être tranquilles chez nous – et si malgré toute cette bonne volonté nous ne pouvons éviter qu’une nation de guerre nous attaque, nous désirons du moins, et ardemment, que ne recommencent pas dans notre pauvre pays les atrocités de 1914 et les ignominies de l’occupation ennemie. Ah ! Rappelez-vous ces temps d’horreur et de misère, fruits amers de notre imprévoyance. Est-ce que vraiment vous voulez revoir les pillages, les incendies, les viols, les meurtres, les fusillades en masse ? Voulez-vous connaître de nouveau les épouvantes de ces jours, les fuites éperdues, le long des routes, de familles désemparées, les théories lamentables de réfugiés dans les villes étrangères ? Voulez-vous recommencer le régime sinistre des Kommandantur, de l’espionnage, des arrestations et des exécutions, de la faim, des succédanés, des queues interminables pour le ravitaillement, de la course au charbon et aux pommes de terre ? Voulez-vous que de nouveau vos fils et vos maris soient un jour déportés pour aller travailler comme des esclaves et périr misérablement en pays ennemi ? Non, n’est-ce pas ? Ah ! Non, à aucun prix nous ne voulons revoir, revivre ce cauchemar ! Eh bien ! Ayons la sagesse qui nous a manqué avant 1914. Il est temps, et grand temps. Grâce à Dieu, tout peut être sauvé, tout peut être évité encore. Mais l’heure n’est plus aux marchandages. Hélas ! La politique s’en mêle et brouille les cartes : la basse politique de partis et d’électoralisme. Il faut revenir à une politique nationale, à la grande politique qui seule sauve les peuples, il faut faire trêve devant le danger commun. Ceux qui ne le feraient pas en ce moment angoissant, porteront demain le poids d’avoir trahi leur pays. Si la trêve ne se fait pas, j’estime qu’il y aurait lieu de recourir aux pouvoirs spéciaux : la question financière était moins grave que celle-ci. Il faudrait que cette question de la défense nationale fût soustraite aux passions, aux marchandages, aux mesquineries politiques ; elle n’a rien à voir avec la politique, elle est au-dessus de la politique : il s’agit ici du bien de tous. Une grave question se pose : Le Roi a prêté le serment par lequel il garantit l’intégrité du territoire. Le régime actuel lui donne-t-il les possibilités de tenir ce serment ? – Le Roi est le seul chef de l’armée, en temps de paix comme en temps de guerre : a-t-il la liberté de remplir cette fonction ? – En Allemagne on a résolu ce problème, mais c’est, hélas ! Par une dictature militaire. Je pose simplement cette question juridique aux hommes compétents. Qu’on la résolve dans la ligne de la Constitution. Mais n’oublions pas que le jeu de la Constitution ne peut agir normalement que si les parlementaires restent conscients du devoir national qu’ils ont assumé : ce jeu est faussé dès qu’ils mettent les partis au-dessus de la Patrie. Quoi qu’il en soit d’ailleurs, le Gouvernement a le devoir d’assurer votre défense, et, par suite, le devoir de vous demander les crédits nécessaires : il doit oser vous les demander. Et vous, si vous aviez conscience de vos intérêts, mais vous supplieriez le Gouvernement de vous demander des crédits, et le plus vite possible, pour éloigner le désastre de demain ! Si on vous demande pour cela un milliard – je n’en sais rien et ne préjuge de rien – mais si l’on vous le demandait, il faudrait le donner et de tout votre cœur, pour acheter votre salut de demain. Une invasion vous coûterait 20 ou 40 milliards de ruines – et en cas d’annexion, vous n’auriez plus la ristourne des dommages de guerre. Vu le risque, une prime d’assurance d’un milliard, et même plus, serait plus que modique. Dans la situation actuelle, aucune compagnie d’assurance ne voudrait s’engager à ce taux. Ce qu’on pourra vous demander sera raisonnable, et vous sera demandé pour votre paix et votre tranquillité. Voilà ce que vous devez comprendre : c’est pour vous que le gouvernement travaille. Je voudrais que le gouvernement parlât haut et clair au peuple, qu’il lui tint simplement le langage de la franchise et de la vérité, qu’il lui dise : « Voilà la situation, voilà le danger – et voici la prime d’assurance : oui ou non, voulez-vous que nous vous défendions ? A vous de choisir. » Je suis certain que le pays marcherait aussitôt, et donnerait tous les crédits nécessaires : car si le Belge a ses défauts, il a du moins cette qualité : le bon sens. Mais pour cela il faut qu’on lui tienne le langage du bon sens. Ne parlons pas de la crise, de manque de capitaux. De l’argent, on en a : on en trouve pour toutes sortes de choses. Toutes ces dépenses et tous ces travaux seront arrêtés net le jour de l’invasion. Arrêtons-les donc maintenant, du moins ce qui peut l’être raisonnablement, afin d’éviter l’invasion. Les Allemands se sont mis sur pied de guerre, ils font d’énormes sacrifices pour préparer notre désastre. N’espérons pas leur échapper si nous continuons à vivre comme des bourgeois sans vouloir consentir aucun sacrifice. Peut-être les gouvernants ne peuvent-ils pas parler comme je le dis là ? Est-ce que je sais, moi ?... La politique est une chose mystérieuse et compliquée, que je préfère ne pas comprendre. Mais moi du moins, je vous tiendrai ce langage-là. Moi qui ne suis lié par aucune coterie, qui n’ai qu’un devoir et qu’un désir, celui de vous faire du bien, moi, prêtre du Dieu de justice, de charité, de vérité, j’ai voulu vous la dire, cette vérité qui vous est nécessaire. Ah ! Si ma parole pouvait vous avoir ouvert les yeux, si mes efforts pouvaient servir à amener les mesures qui s’imposent, si je pouvais plus tard vous voir épargner tant de malheurs qui vous menacent, quel serait mon bonheur ! Et puis... et puis, qui sait ? La guerre est là, toute proche, devenue presque inévitable. Mais il reste un « presque ». Même là tout n’est pas encore perdu. Si nous faisons face comme des hommes au devoir, si les autres, entraînés peut-être par l’exemple de la toute petite Belgique, le font aussi, si de toutes parts on se montre décidé à ne pas se laisser faire, peut-être amènera-t-on le Reich à composer. Mais croyez-le bien, c’est actuellement le seul moyen. Quand quelqu’un vous tombe sur la bosse à coups de poing, il ne suffit pas de lui dire : « je veux la paix » : le seul procédé, d’ordinaire, pour l’avoir, c’est de montrer qu’on a aussi des poings : après cela, on peut parler. Non, je ne veux pas la guerre : C’EST POUR LA PAIX QUE JE PARLE ICI, c’est pour tâcher, s’il en est temps encore, d’éloigner le fléau. Je suis le premier à dire : Il serait indigne d’un prêtre d’avoir une autre pensée et de tenir un autre langage. JE N’EN VEUX PAS AUX ALLEMANDS, je n’ai aucune haine contre eux ni même aucune antipathie. J’ai combattu contre eux, par devoir, à la guerre ; la guerre finie on se serre la main. J’ai fait de l’escrime et je connais les règles du fair play. Le devoir du chrétien est d’aimer tous les hommes, à quelque nationalité qu’ils appartiennent : c’est là mon sentiment profond. J’ai toujours estimé qu’on avait été trop dur pour l’Allemagne, et que cela préparait de nouvelles catastrophes. Tant que nous étions les plus forts, j’ai soutenu que le moyen d’éviter celle-ci eût été d’avoir le beau geste, de leur rendre, leurs colonies et de fermer la plaie qui les excite à la revanche. Maintenant encore je prétends que c’est le seul moyen. Seulement nous sommes devenus les plus faibles, et l’on parlerait mal dans ces conditions, et les pourparlers risqueraient de finir par un coup de poing sur la table. Nous devons d’abord retrouver notre force, et alors, parlant sur le pied de l’égalité, il y aurait peut-être moyen de s’entendre. S’il y a, actuellement, un processus pour sauver la paix, c’est celui-là. Que si l’on n’évite pas la guerre européenne, il pourrait se faire ceci : c’est que voyant la Belgique bien armée, ces messieurs du grand état-major allemand se grattent la nuque et se mettent à réfléchir, et finissent par trouver que l’attaque par la Belgique n’est plus la meilleure manœuvre, les inconvénients devenant supérieurs aux avantages : et nous aurions de la sorte ELOIGNE DE CHEZ NOUS NON SEULEMENT L’INVASION, MAIS LA GUERRE ELLE-MEME : voilà du pacifisme réaliste et pratique. Enfin, mes frères, plus haut que tout cela, plus haut que la paix elle-même, il y a autre chose : il y a la PATRIE. Dites, chers compatriotes, nous sommes bien chez nous, n’est-ce pas, dans notre bonne petite Belgique. Et nous désirons rester libres chez nous : nous sommes le peuple le plus libre du monde, et le plus exigeant en fait de liberté. Ah ! Veillons-y sur cette liberté ! Nous ne l’apprécierons que quand nous l’aurons perdue, et nous en sommes sérieusement menacés ! Nous n’avons pas pu nous faire au régime hollandais : ce serait bien pire sous la domination allemande. Le jour où nous devrions, sans espoir de retour, nous plier à l’esprit germanique, où nos fils iront tenir garnison à Magdebourg ou Königsberg, où, au nom de je ne sais quelle monstrueuse mystique raciste, on exilera les juifs et on persécutera les catholiques, où on nous imposera, avec la brutalité qu’y savent mettre des Allemands, une langue, des mœurs, une culture étrangères, ce jour-là nous nous trouverons affreusement malheureux, et nous comprendrons le prix de la liberté, et nous sentirons – trop tard – combien notre Patrie nous était chère. C’est aujourd’hui qu’il convient de réveiller ces grandes et hautes vertus : notre patriotisme d’aujourd’hui sera le garant de notre liberté de demain. Ah ! Souvenez-vous du temps où, sous l’épreuve, vous avez découvert au fond de vos cœurs cette flamme qui y était restée cachée : l’amour de la Patrie. Vous étiez beaux alors, vous étiez fiers et grands, vous sentiez bien qu’au-dessus de vos petits intérêts il y avait autre chose, une âme plus vaste, une âme commune, l’âme de la Patrie qui planait sur les vôtres et les soulevait à d’admirables vertus. Vous saviez vous aimer alors, vous entr’aider, vous dévouer. Souvenez-vous des nobles gestes et des grandes figures qui, en ce temps-là, vous faisaient tressaillir et vous électrisaient : l’héroïque et intraitable bourgmestre de Bruxelles, Monsieur Max, qui apparaissait comme l’incarnation du patriotisme belge. Il vit encore, Monsieur Max, et je suis heureux de le voir parmi nous ce soir où nous reparlons de ces grandes choses. Je le salue avec émotion, avec admiration, avec amour, comme je saluerais un drapeau. Il vit toujours... Est-ce que cette flamme qu’il sut alors allumer en vos cœurs serait donc éteinte sans espoir ? Ah ! Allez alors éteindre, devant le tombeau du soldat inconnu la flamme du souvenir : elle n’est plus qu’une dérision si vous avez oublié, et le martyr, du fond de sa tombe, vous crachera son mépris. C’est dans vos cœurs que doit brûler la flamme ! Un autre a disparu, qui en ces temps de gloire et de misère, vous soutenait et vous conduisait : la grande voix du Cardinal Mercier s’est éteinte. Mais non, écoutez-là, cette voix ; je veux que ce soit lui qui vous parle pour finir : « La religion du Christ fait du patriotisme une loi : il n’y a point de parfait chrétien qui ne soit un parfait patriote... Le patriotisme revêt un caractère religieux. Qui ne sent que le patriotisme est « sacré » et qu’une atteinte à la dignité nationale est une sorte de profanation sacrilège ?... Je considère comme une obligation de ma charge pastorale de vous définir vos devoirs de conscience en face du pouvoir qui a envahi notre sol... Méritons notre libération, hâtons-là par notre vertu plus encore que par les prières de nos lèvres. Courage, mes frères, la souffrance passera : la couronne de vie pour nos âmes, la gloire pour la nation ne passeront pas ! » Vous vous rappelez, mes frères ? Vous vous rappelez ces accents, et les enthousiasmes délirants que ces paroles déchaînaient alors dans nos âmes ? Ah ! Vous aimiez la Patrie alors : c’est pour l’avoir oubliée, c’est pour être retombés dans l’esprit bourgeois, mesquin, particulariste, politique, jouisseur, qu’aujourd’hui, dix-huit ans après notre dure victoire, vous vous retrouvez, stupéfaits, épouvantés de votre bêtise et de votre malheur, devant les mêmes périls et des périls plus grands. Ah ! Avant que ce péril ne soit réalité, avant qu’il soit trop tard, laissez-moi vous redire ces paroles salvatrices : Le patriotisme est sacré, le patriotisme est un devoir, et il est votre salut. Je considère comme un devoir de ma charge de prêtre de vous définir vos devoirs en face du danger. Méritons notre liberté : un peuple qui n’a pas le courage de se défendre ne mérite pas d’être libre. Courage, mes frères, courage ! Le sacrifice passera, mais le fruit demeurera. Reconnaissons le visage de notre Patrie, retrouvons dans nos cœurs la flamme de cet amour que nous lui devons et qui nous sauvera, faisons trêve des querelles qui préparent notre ruine, et, d’un cœur unanime, serrés, autour des plis sacrés de son drapeau, faisons-lui le rempart qui assurera sa vie et notre liberté. Petit supplément d’information Extrait du livre de Monsieur Joseph Deleuse « Le vallon de la Légia. Derniers vestiges, derniers témoins... » page 36 En descendant la rue de Hesbaye, on pouvait

encore voir, naguère, à droite, le couvent des Franciscains où P. Martial Lekeux, auteur de « Mes cloîtres dans la

tempête », « Maggy », « L'Ami » et « Passeurs

d'Hommes » a vécu ses derniers instants. Maggy et son frère se trouvent

dans le vieux cimetière d'Ans. La tombe de Maggy est l'objet d'une dévotion

particulière (objets insolites, chapelets, ex-votos.),

son frère l'ayant décrite comme une sainte. Martial Lekeux,

jugé compromettant par la publication de son livre :

« L'Ami », est enterré anonymement dans le caveau de la

congrégation. [1] Martial Lekeux écrivit ses souvenirs relatifs à son

séjour à l’école militaire dans un livre « L’ami », publié en

1929 aux Editions Saint-Michel à Paris et Liège. Dans ce livre, le lecteur

trouvera quelques beaux témoignages de ce que fut la vie dans cette institution

au début du siècle, juste avant la première guerre mondiale. Le général Léman

était le commandant de l’école et son caractère y est très bien campé ! Œuvres

écrites par Martial Lekeux : 1. Entretiens

sacerdotaux de l’abbé Poppe (Lethielleux) 2.

Le secret de

l’apostat dans la vie de l’abbé Poppe (Desclée De Brouwer) 3.

La dure

montée : la vie héroïque de l’abbé Edourd Poppe, Desclée De Brouwer) 4.

Mes cloîtres

dans la tempête (Plon) 5.

Maggy (Plon) 6.

Le Patelin de

Notre-Dame 7.

L’ami (Editions

Saint-Michel) 8.

Passeurs d’homme

(Plon) 9.

La petite Sœur

Céline (albin-Michel) 10. Les saints du mariage (Albin-Michel) 11. Sainteté et bonne volonté (Lethielleux) 12. L’art d eprier (Lethielleux) 13. Voie raccourcie de l’amour divin (Lethielleux) 14. Le bienheureux Luchesio, commerçant et infirmier

(Lethielleux) 15. Sainte Françoise Romaine, maîtresse de maison

(Lethielleux) 16. Sainte Zite, servante (Lethielleux) 17. Matt Talbot, ouvrier (Lethielleux) 18. Théologie mystique traduit du latin de boniface Maes

(Editions franciscaines) 19. J’ai crié vers Assise. Prière du XX° siècle à

Saint-François. Editions franciscaines) 20. Le cœur du Poverello (Editions franciscaines) 21. Dans la lumière d’Assise(Editions du chant d’oiseau) 22. Chez les franciscains (Editions du chant d’Oiseau) 23. Saint-François et la vie religieuse (Editions du

chant d’Oiseau) [2]Dans le « Journal » (quotidien français édité à Paris) du 8

avril 1915 - anniversaire de naissance du roi Albert- le grand chef socialiste décrit

en ces termes sa rencontre avec l’artilleur franciscain : Après

avoir marché une heure, le bâton à la main pour ne pas trébucher, nous

atteignons le village d’O. ou plutôt ce qui reste du village d ‘O…quelques pans

de murs, un clocher écroulé, une ferme éventrée par les projectiles. C’est là que

se trouve la grand’garde commandée par le lieutenant L. Nous montons, et il

nous fait les honneurs de sa cellule. Cinq mètres d e long sur quatre d e

large. Pour meubles une paillasse, une chaise trouée et une table boiteuse. Pas

d’autres luminaire qu’une lanterne sourde, invisible du dehors. Notre ermite

vit dans ce taudis depuis plus d’un mois. On relève ses hommes tous les 24

heures. Lui refuse d’être relevé ! Observateur pour l’artillerie, il ne

bouge pas de son poste. Sans autre lien avec le monde extérieur que le fil

téléphonique qui le relie au quartier général. On le ravitaille comme on peut,

les nuits de calme…Certaine fois, il a passé trois jours privé de toute

boisson. A qui lui demande si la vie dans ces conditions n’est pas

insupportable, s’il ne meurt pas d’ennui et de solitude, notre hôte

répond : « je n’ai jamais été aussi heureux, le temps passe vite. Je

fais mon petit ménage. Je veille sur mes hommes, je communique mes

observations. Et pour compléter sa pensée il montre, sur la muraille, ces mots

gravés au canif : « Vive le Roi ! ». [3] Ce livre suscita aussi quelques polémiques. Martial

Lekeux n’est parfois pas très nuancé comme le souligne Omer Habaru (page 173,

« Je suis un interné » paru en 1937 aux éditions Fasbender à

Arlon) : Quand parut le livre de Martial Lekeux : « Mes

cloîtres dans la tempête » René le lit d’une traite, car il était Arlonais

et chacun, sur la butte, se glorifiait de se souvenir de lui. Livre magnifique,

livre émouvant, livre d’un grand cœur et d’un grand esprit. Très grand livre.

Mais hélas en quels termes abominables il parlait des internés !Rrené en

fut peiné parce qu’il avait conscience des ravages que cet ouvrage allait faire

dans l’opinion publique ! Quiconque allait lire ces pages n’aurait plus que

mépris définitif et haine pour les internés ! quel réquisitoire contre ce

« troupeau de saligauds » ! Et pourtant, non, cent fois non, les

internés ne sont pas des « saligauds » ! (…) [4] Fils d’un boulanger, Edouard Poppe naquit à Tamise le 18 décembre 1890. Entré au séminaire de Gand, il fut ordonné prêtre en pleine guerre, le 1er mai 1916, et consacra les premières années de son ministère à une paroisse de Gand. A la fin de la guerre, il devint recteur des religieuses du couvent de Moerzeke puis quatre ans plus tard, le 10 octobre 1922 directeur spirituel des séminaristes et religieux qui accomplissaient leur formation militaire au C. I. B. I. (centre d’instruction des brancardiers et infirmiers) à Bourg-Léopold. L’abbé Poppe eut une influence considérable auprès du monde chrétien belge en lançant un mouvement de spiritualité « La Croisade Eucharistique » dont il détailla la philosophie dans plusieurs livres et brochures. De santé très fragile (il souffrait du cœur), l’abbé Poppe s’éteignit, emporté par la maladie, le 10 juin 24. Encore très jeune, son renom était déjà grand et des milliers de gens accoururent à ses funérailles. Son tombeau devint très vite un lieu de pèlerinage. Un procès diocésain fut clôturé en 1952 . Le 9 septembre 1962 eut lieu la translation de son corps dans une chapelle moderne dont les immenses vitraux illustrent la vie de la Vierge Marie. Une dernière étape vient de récemment compléter son procès de béatification : en août 1994, on informa l’abbé Fernand Van de Velde, postulateur de la cause d’Edouard Poppe de la survenue d’une guérison d’un enfant sur la tombe du prêtre à Moerzeke. Une enquête fut ouverte, le cas examiné par deux médecins tandis que neuf témoins furent entendus sous serment. A Rome, une Commission médicale désignée par la Congrégation du Vatican pour les Causes des Saints fut chargée de donner un nouvel avis. Elle rendit son avis le 6 novembre 97 reconnaissant de façon unanime que la guérison était « médicalement inexplicable ». [5] Phrase extraite du

« Memorial Martial Lekeux » ajouté

en page 299 à la biographie du père Poppe écrite par

Martial Lekeux « La dure

Montée », et publié juste après la mort de l’auteur en 1964 par

l’éditeur Desclée De Brouwer. Ce texte

n’est pas signé. [6] Martial Lekeux « Le Patelin de

Notre-Dame », Editions Saint-Michel, Bruxelles 1927. [7] La chapelle d’Oud-Stuyvekenskerke fut bénie le 6

septembre 1925 et est l’œuvre d e l’

architecte Van Elslande. La statue de la vierge don de la famille Goemaere, est

une œuvre du sculpteur De Beule, les vitraux sont des frères Ganton.

Les vitraux repésentent le Roi, |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©