Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

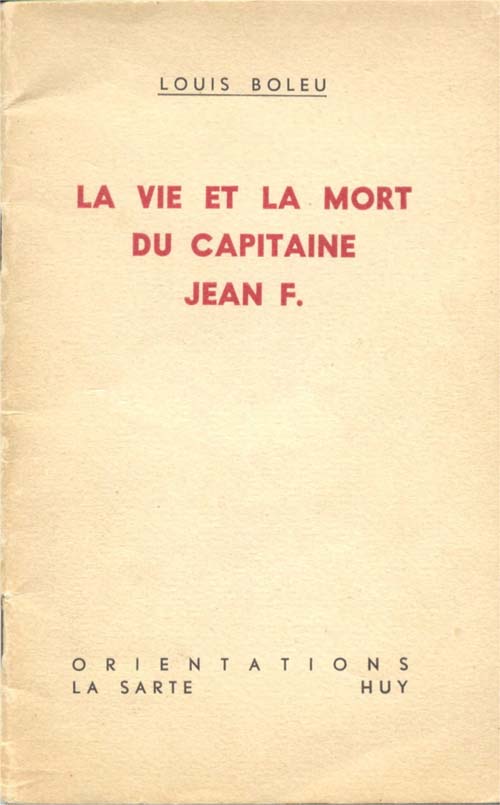

Remerciements.Au directeur du centre de documentation du Musée de l’Armée Richard Boijen et à ses archivistes ! A mon ami Francis De Look qui par une enquête minutieuse a su retrouver qui était le « capitaine F » ! A Monsieur Paul Fasbender (neveu du capitaine) qui a bien voulu nous procurer les photos de Jean ! A mon frère Bruno, mon très cher webmaster ! Introduction.Il y a trois mois je découvrais sur un marché au puces un petit fascicule de 34 pages écrit par Louis Bôleu , imprimé à Huy (Editions Orientations La Sarte Huy) et portant un titre étrange : « La vie et la Mort du capitaine Jean F.. » par Louis Bôleu. La lecture de ces quelques pages qui relatait la vie trop courte d’un officier ayant combattu comme volontaire durant la première guerre m’émut. Ce capitaine F. devait sans doute être un homme courageux (il fut deux fois atteint par les gaz de combat et à l’offensive des flandres parvint avec ses hommes à neutraliser une mitrailleuse ennemie) mais ce qui me marqua le plus dans le récit de sa vie est sans doute la manière dont cet homme put s’attirer l’amitié et l’affection indéfectible de ses frères, de ses parents et de ses soldats … Amitié extraordinaire d’abord avec ses deux

frères, qui comme lui engagés

volontaires, partagent la dure vie des tranchées et cela à un moment donné dans

la même unité. Amitié si intense qu’un de ses frères rédigera et fera imprimer

en l’honneur de son frère ce petit fascicule

sous le pseudonyme de Louis Bôleu. Dans ces pages, Louis conscient

des sentiments inhabituels qu’il éprouve vis à vis de son frère essaie de les expliquer: « J’ai vécu toute

cette période héroïque de la vie de Jean dans une intimité quotidienne avec lui

et quand ma pensée retourne à ces heures où nous vécûmes dans une compréhension

et dans une fraternité d’âme inégalable, je me demande si les liens de sang qui

nous unissaient auraient pu jamais nous rapprocher autant que, ces liens tissés

par les mille doigts des souvenirs, par les instants multiples dont la beauté,

la ferveur, la vérité naissaient de l’exceptionnel (…) ». Amitié extraordinaire aussi avec ses hommes. Jean est un officier qui connaît tous ses soldats et il arrive à pouvoir se faire respecter et obéir sans pour cela devoir garder de la « distance » vis à vis de ses hommes. Un seul exemple suffit à montrer l’amitié qu’il était capable de témoigner envers ses subalternes. Jean apprit à lire et à écrire à son ordonnance. Celui-ci lui rendra mille fois l’amitié offerte par son chef : dans des circonstances héroïques, il se jettera sur son officier suffoquant sous un nuage de gaz pour lui remettre de force son masque. Jean survivra à deux attaques de gaz et il sera même atteint par la fameuse grippe espagnole. Les séquelles pulmonaires seront hélas présentes tout le reste de sa vie et causeront vraisemblablement sa mort prématurée ! Dans son dossier militaire consulté au centre de documentation de l’armée, j’ai retrouvé une note signalant la cure de repos de trois mois qu’il passa à Meudon en 1921 à « la Villa Précy » tenue par un certain docteur P. de Langenhagen qui signale que Jean souffrait d’une « bronchite chronique spécifique du sommet du poumon droit » Amitié avec ses frères, amitié avec ses hommes mais aussi sans doute une immense amitié avec son père comme le suggère la découverte dans son dossier de lettres émouvantes adressées par son père au Premier Ministre. Jean est un officier sans reproche. Son dossier comprend de multiples notes de signalement qui toutes sont extraordinairement élogieuses à son égard ! Jean est considéré par tous comme un officier exemplaire et cultivé et il ne reçut jamais la moindre punition. Dans son dossier cependant, on retrouve trace des souffrances morales qu’il dût éprouver au moins à deux occasions à la fin de sa carrière militaire. La première déception date de 1926. Jean, cette année là, quitta l’Allemagne où il était caserné avec le 14e de Ligne. Muté à Liège au 12e de Ligne, il s’installe dans cette ville avec sa femme et son enfant et puis les laissent pour effectuer sa longue période de camp avec son unité. Hélas, à peine réintégré dans son foyer, il est désigné pour renforcer le 13e de Ligne à Namur… Sa déception est sans aucun doute importante : il aurait été plus juste de désigner un des officiers célibataires et plus jeunes que lui. Jean obéira évidemment aux ordres et à peine arrivé à Namur doit se résoudre à repartir pour une nouvelle période de camp, cette fois avec le 13e. C’est à la suite de cette mutation que l’on peut deviner la grande tendresse de son père, alors Président de la cour d’appel de Liège : ce dernier écrit, très certainement à l’insu de son fils, deux fois au Premier Ministre Henri Jaspar. Monsieur le Premier Ministre, Je soussigné Louis Fasbender, Président à la Cour d’appel

de Liège, ai l’honneur de vous exposer que mon fils Jean Fasbender, Lieutenant

au 12eme régiment de Ligne en

garnison à Liège, vient d’être tout à fait à l’improviste désigné pour le 13ème

régiment avec résidence à Namur. Ancien

officier du 14ème, il a été versé il y a deux mois à peine au 12ème

de Ligne. Il a loué une maison à Liège et s’y est installé à grands frais avec

sa femme et son enfant. Brusquement il devrait donc partir et moyennant

nouvelles et considérables dépenses aller se fixer à Namur .Je me permets

d’espérer Monsieur le Ministre, qu’il vous plaira d’examiner avec bienveillance

cette situation et y remédier en rapportant la mutation dont mon fils fait

l’objet. Vous voudrez bien vous rappeler qu’avec ses deux frères aînés il a

fait comme volontaire toute la guerre. Etant resté à l’armée après l’armistice,

il a passé près de cinq années en Allemagne, de sorte que sa mère et moi avons

été privés, pendant près de dix ans de sa présence auprès de nous. Faisant

partie du 14ème de Ligne, régiment de Liège, il a toujours espéré

rentrer un jour en cette ville et quand le 14ème fut supprimé, c’est

avec bonheur que lui-même et nous, ses parents, avons accueilli son passage au

12ème. J’ajoute qu’il a au régiment les notes les plus élogieuses,

et je ne doute pas que ses chefs donnent en ce qui le concerne les meilleurs

informations .Je m’excuse de mon intervention Monsieur le Ministre, mais vous

comprendrez combien il me serait pénible de voir mon fils nous quitter alors

qu’il vient à peine de nous rejoindre .indépendamment des considérations

matérielles à envisager, il y a ici des rapports d’affection qui ne vous échapperont

certainement pas. Agréez, je vous prie, Monsieur le Ministre l’expression de

mes sentiments de haute et respectueuse considération. Henri Fasbender Le Premier ministre transmit cette lettre au Ministre de la Défense le comte de Broqueville. Celui-ci ne perdit pas la face : il répondit qu’il ne pouvait changer de décision, qu’il fallait renforcer impérativement le 13ème, mais que la mutation serait provisoire et se terminerait en octobre 26, date à laquelle un jeune officier aurait terminé sa formation. Cette nouvelle n’apporta pas tous les soulagements au père de Jean qui n’hésita pas à reprendre sa plume le 28 mai 1926. Monsieur le

Premier Ministre Vous avez bien voulu intervenir en faveur de mon fils,

Jean Fasbender lieutenant au 12ème de ligne à Liège, en vie

d’obtenir que fut rapportée une mesure qui le transférait au 13ème

régiment, caserné à Namur. L’intéressé a obtenu une demi-satisfaction, en ce

sens qu’il reste officier du 12ème, et n’est plus que momentanément

détaché au 13ème ou il devra accomplir son service jusqu’en octobre

prochain. Depuis quinze jours mon

fils qui a ici sa maison, sa femme et son enfant, s’impose journellement ou à

peu près, le voyage Liège-Namur et retour, et il devrait continuer pendant plus

de quatre mois encore. Je me permets d’insister, Monsieur le Premier Ministre,

pour qu’il n’en soit rien, et que semblable situation ne se prolonge pas. Je

dois aussi vous faire remarquer que depuis un mois à peine, mon fils Jean a

terminé à Beverloo sa période de camp, et il va se voir obligé de recommencer

la chose avec la garnison de Namur ! Je me rends très bien compte de ce

que, si des officiers de Liège doivent être détachés pour Namur, c’est là que

le nombre n’en n’est pas suffisant, mais pourquoi choisir des hommes mariés

ayant fait toute la guerre, quant il s’en trouve d’autres arrivés au corps

après l’armistice et célibataires, pour lesquels les inconvénients seraient

incontestablement moindres. Je m’excuse

Monsieur le Premier Ministre de vous impatienter en ce moment où de si graves

responsabilités vous préoccupent, mais l’aimable et encourageante lettre que

vous m’avez récemment adressée m’enhardit à vous supplier d’agir encore au

Ministère de la défense Nationale. Je vous en aurai la plus sincère

reconnaissance. Agréez je vous prie (…) Jean finalement retourna à Liège. Malheureusement, sa carrière ne se prolongea que d’un an car son état de santé se dégradant il fut admis à la pension à la date du premier décembre 1927. Je suppose que c’est alors qu’il quitta Liège pour rejoindre les Ardennes à Neufchâteau sans doute pour y trouver une qualité d’air propice à sa santé. C’est peu après sa mise à la pension qu’il connaîtra encore une deuxième déception en rapport avec sa carrière d’officier : l’administration militaire a « oublié » de le nommer capitaine et Jean est obligé d’écrire au Ministre de la Défense le 22 janvier 1930 : Monsieur le Ministre Je soussigné Fasbender J. E.M. lieutenant pensionné à

l’honneur de vous exposer la situation suivante Le Premier décembre 1927,

j’ai obtenu ma mise à la pension, pour motif de santé, (mon invalidité ayant

été portée à 100%) et j’ai été admis à la même date dans les cadres de réserve.

Fin décembre dernier, par mesure spéciale tous les chefs de peloton de la

guerre, ont été promus au grade de capitaine. Je n’ai pu profiter de cette

mesure générale, parce que mon état de santé ne m’a pas encore permis de

pouvoir effectuer un rappel sous les armes comme officier de réserve,

quoiqu’ayant satisfait à l’armée à toutes les épreuves pour le grade de

capitaine. Ayant passé près de treize

années à l’armée active, je me suis vu obligé de la quitter en raison d’une

grave affection contractée au front, et, actuellement je souffre moralement de

n’avoir pu , avec tous mes camarades, étre nommé au grade de capitaine. En

raison de cette situation, j’ai l’honneur de solliciter de votre haute

bienveillance la faveur d’être nommé au titre de capitaine honoraire Veuillez

(…) L’injustice sera heureusement réparée. Jean Fasbender ne profita pas longtemps de sa pension et de son grade de capitaine honoraire. Le 13 novembre 1933, il succombe sans doute atteint d’une grave infection respiratoire. Il laisse un enfant et une veuve de 35ans, Hélène Pholien, dont je retrouve la belle écriture dans une note qu’on lui impose d’écrire en 1920 pour obtenir l’agrégation de son mariage par les autorités militaires. Liège ce 18 Mai 1920 Je soussigné, déclare m’engager à ne pas suivre mon mari,

quand le corps, auquel il appartient se mettra en marche et à ne jamais

paraître dans les camps de l’armée quand elle sera en campagne. Hélène Pholien C’est à toi Hélène Pholien que nous dédions les heures durant lesquelles nous avons pensé à ton mari ! Hannut, ce 10 octobre 2004.

Le petit fascicule écrit par Louis Bôleu. Par Louis Bôleu, 1935. LA VIE ET LA MORT DU CAPITAINE JEAN F. A Madame Hélène Jean F. En manière de préface. A mon neveu, Jean F. C’est pour toi,

mon petit Nanot, seul héritier de la gloire du Capitaine Jean F., que j’ai

écrit ces pages où j’ai tenté de donner à la figure de ton Papa, ce pur héros,

tout le relief et toute la force d’une sculpture. J’ai retracé,

avec une émotion où se mêlaient à ma tendresse fraternelle les sentiments

délicats d’une amitié rare, la courbe de la vie morale d’un soldat dont tu dois

te sentir orgueilleux d’être le fils. Il avait rêvé de

faire de toi un homme ; un homme avec des qualités d’énergie, de volonté,

de ténacité et de droiture qu’il possédait. D’esprit militaire, précis et

clair, chevaleresque, fidèle à ses engagements, sévère et juste, il vouait un

culte à l’Honneur. Sa vie a été la dévotion à un idéal et aucune laideur,

aucune petitesse, aucune mesquinerie n’a entaché la belle âme qui anima cette

vie. Cette vie

généreuse et riche, ton Père l’a donnée à la Patrie ; il l’a donnée non

pas d’un coup, dans le claquement d’une balle ou le fracas d’un obus, il l’a

donnée goutte à goutte, petit à petit et dans cette immolation, dans ce

martyre, ce chrétien tourné vers Dieu n’eut jamais qu’une plainte, c’est de

penser qu’il ne pourrait lui-même former ton âme d’enfant et te conduire vers

ton destin d’homme. Cette tâche, il

l’a laissée à ta Maman, il l’a laissée à celle qui, désormais, guidera seule

tes pas et règlera tes élans. Lui est maintenant au Ciel avec ton grand frère Jacques,

tous deux veillent sur vous qui gravissez ensemble le rude chemin de la vie. En souvenir de

ton Papa, mon petit Nanot, tu dois dès maintenant, t’engager – en pleine

conscience – à vouer à ta Maman respect, obéissance et amour. Ta Maman a reçu,

à l’heure où mourut ton Père, la mission de t’éduquer. Fidèle à sa mémoire,

elle veut que tu deviennes tel qu’il eût voulu que tu sois et sa volonté

s’épaule sur les exemples qu’il a laissés. Et c’est pour

cela, mon petit Nanot, que j’ai écrit, à la demande de ta Maman, tout

simplement mais avec ferveur : « La vie et la mort du Capitaine Jean

F. » C’est pour toi,

Nanot, que j’ai écrit les pages enfermées dans ce reliquaire, mais comme en le

faisant je réalise un désir exprimé par ta Maman, c’est à elle, à Hélène Jean

F., que je les dédie de toute mon âme, de tout mon cœur et de toute ma

fraternelle admiration. Décembre 1935. Ton oncle Bôleu. Jeunesse. Jean F. est né à B., le 14 mars 1895, troisième fils d’une famille de cinq garçons. L’indépendance de son caractère s’est toujours manifestée avec force. Enfant, adolescent, jeune homme, Jean avait une personnalité particulière. Deux ans le séparaient de ses aînés et deux ans le séparaient de ses jeunes frères ; peut-être, à cause de cela, Jeannot, comme on l’appelait, fut différent des autres, dans sa façon d’envisager l’avenir. Ses frères, tout naturellement, s’orientaient vers des carrières libérales ; fils d’un magistrat, Président à la Cour d’Appel, l’aîné par l’inconsciente action de la continuité, choisit comme carrière le barreau ; le second, la médecine ; le quatrième et le cinquième, frères jumeaux, devaient devenir l’un prêtre dans l’Ordre des Dominicains et l’autre, avocat. Tout jeune, Jeannot, pour qui la botanique était une science pleine d’attrait, avait déclaré qu’il serait ingénieur agricole et qu’il s’expatrierait. Ses ambitions se tournaient vers une vie large, il souhaitait aller à l’étranger, il s’évadait des horizons étroits et rêvait depuis son plus jeune âge une vie aventureuse. Seul des cinq garçons, il avait déjà quitté la maison avant la guerre et, étudiant à l’Université de Louvain, il y habitait un « quartier ». Quand il revenait du samedi au dimanche soir – pour ses frères – il aimait envelopper son existence d’une sorte de mystère. Mais on savait la sympathie qui l’entourait ; il avait été à Louvain un gai luron, « le roi des bleus » et je crois que personne, parmi ceux qui le connurent alors, n’a pu oublier ce joyeux compagnon. Il avait l’art de se faire aimer ; d’une nature gaie, il était toujours prêt à mener une bordée d’étudiants ; il excellait à créer de la joie, même dans les gamineries de cette époque il se révélait déjà organisateur, méthodique, avec un esprit d’initiative et un sens des réalités inégalables. Une des bonnes histoires de sa vie d’étudiant est trouvaille fameuse dont ses contemporains ont gardé le souvenir. Lors des incidents qui avaient opposé au Vice-recteur de l’époque la masse des étudiants, une manifestation à Malines avait été décidée. Dans le train qui emportait les manifestants, notre Jeannot avait imaginé d’enlever les vis des cloisons des compartiments et de les vendre comme insignes : « La vis rectorale ». – Toutes les boutonnières l’arborèrent et l’impécuniosité de Jeannot disparut du même coup. Il était débrouillard, adroit et malin, mais il était tout cela sans malice car il était surtout bon et droit. La guerre. En août 1914, c’était la guerre ! Un cœur généreux comme celui de Jean F. ne doit pas chercher sa voie ; d’instinct, par un réflexe naturel de son éducation et de ses valeurs morales, il sait ce que commande son devoir ; il n’a pas d’hésitation, il veut s’engager dans les rangs de ceux qui partent. Son frère aîné, Maurice, a déjà rejoint dès le 29 juillet son régiment ; le second de ses frères, Louis, a signé son engagement volontaire le 2 août ; il demande un nouveau sacrifice à ses parents héroïques, il veut partir. Mais sagement son père retient son enthousiasme, il lui faudra attendre. A ce moment on ne savait rien encore de ce qu’était la guerre déclarée le 4 août. Liège allait connaître les premiers combats. N’ayant pu obéir à son appel, ajournant ses projets, Jean ne veux pas rester inactif et s’offre comme ambulancier. Ce furent pour lui les premières visions de la guerre ; il connut les plaintes des blessés, il vit se raidir les morts. Dans les nuits qu’il passe au chevet des soldats apportés du champ de bataille, il peut se rendre compte des laideurs de la guerre. Ce ne sont pas les charges héroïques, les délires communs des assauts, les grands sacrifices dans la bataille qui vont lui enseigner la bravoure militaire. Il aura à se pencher sur les blessures horribles ; il lira dans les yeux qui chavirent les indicibles souffrances, il connaîtra les stoïcismes admirables mais aussi les larmes de la douleur et des désespoirs. Avec le père S. il ira chercher les pauvres blessés en Ardennes ; il organisera des convois, veillera des moribonds au lent cahot des trains sanitaires. Et, d’avoir connu le calvaire de ces pauvres soldats dont les balles et les obus ont rompu les os, d’avoir connu les premiers revers de nos armes, d’avoir, désormais, la connaissance exacte des risques à courir et des souffrances probables, sa volonté décidera plus certainement, plus âprement son désir de s’enrôler. L’ennemi s’est installé dans la ville, puis dans nos provinces ; la bataille de l’Yser a laissé inviolé un coin de notre territoire, c’est ce coin là qu’il veut rejoindre. L’occupation des Allemands est devenue plus oppressante ; Jean a connu les vexations de l’ennemi ; il a vécu dans la maison familiale les inquiétudes vis-à-vis des deux enfants déjà partis et dont les nouvelles incertaines se font rares ; il ne tardera pas à apprendre la blessure grave de son frère aîné, reçue pendant la bataille de l’Yser ; il n’est désormais plus possible, sans risquer sa vie, de franchir la frontière, plus avidement Jean voudra partir. Pour aller offrir sa jeunesse, pour aller se battre, pour devenir peut-être un jour le blessé qu’il a pansé, le mourant dont il a recueilli le dernier soupir, il lui faudra braver la mort obscure dans les fossés humides du Limbourg. Ce ne sera pas le beau départ des premiers volontaires dans l’enthousiasme crié aux carrefours et les fleurs jetées et les baisers offerts et les chants orgueilleux ; il faudra ramper dans la nuit froide, pleine d’embûches, sous la menace multipliée des dangers attendus, n’importe il veut partir ! Il faut qu’il s’en aille, son âme si belle lui donne des ordres clairs. Il verra manquer une première tentative, mais certain soir d’hiver sa brave Maman le serre dans ses bras, son Papa l’embrasse longuement et le bénit – c’est le troisième enfant que le foyer donne – et Jeannot part dans la nuit. Le 28 février 1915, il franchit la frontière, il n’a pas vingt ans ! Enrôlement. C’est le 19 mars 1915, à Londres que Jean évadé de Belgique par la Hollande signe son engagement volontaire dans l’armée belge. Le 22 mars il est à Carteret, en France, dans un centre d’instruction pour y apprendre le métier des armes. Là-bas, comme toujours, Jean est le joyeux compagnon plein d’entrain et de vie. Le 28 juin il est désigné pour suivre les cours de l’Ecole d’Officiers à Bayeux. Il ne cherche pas à trouver une embuscade ; comme ses deux frères il a choisi l’Infanterie. Faisant le don total de ses possibilités, voulant servir au maximum, il sera chef. L’Infanterie, il le sait, est l’arme la plus glorieuse, parce que la plus exposée, la plus dure ; celle à qui il est demandé le plus. Trois frères au même régiment d’Infanterie, c’est beau, c’est chic et comme à ce moment une blessure grave a éloigné son frère aîné des champs de batailles, il voudra l’y remplacer. Sorti candidat sous-lieutenant de la 3e Session de Bayeux, il devra attendre le 5 avril 1916 pour rejoindre le front. C’est à la 5e Compagnie du 5e Régiment de Ligne qu’il arrivera un soir et je m’en souviens si bien. Nous étions en cantonnement près de Pollinchove, j’étais à ce moment adjudant et partageais déjà le mess des officiers. Le groupe de mes amis avait fait un accueil chaleureux au nouvel arrivant. Nous devions monter aux lignes le soir même et j’avais vu s’empresser autour de Jean les bons amis du « Cénacle ». Le « Cénacle » était le nom dont nous avions baptisé un faisceau serré de bonnes amitiés. Il y avait Jean V.d.G…, Pierre C…, Paul G…, Louis V.H…, Lucien V.H…, Louis F…, le Bôleu et plus tard Bob C…, le frère de Pierre. C’était comme une famille ; des affinités secrètes nous avaient réunis et avaient créé entre nous une fraternité exceptionnelle, d’une qualité que seules les circonstances inouïes de la guerre pouvaient rendre possible. Compréhension, cordialité, affection, sincérité, vérité, simplicité, générosité, grandeur d’âme, bravoure, droiture, force, gaîté, bonne humeur, clarté, tous ces mots rassemblés ne peuvent pas faire comprendre cette chaude atmosphère du « Cénacle » dans la grisaille et les dangers, dans le hasards de la longue guerre. L’arrivée de Jean dans ce groupe fut un évènement sur lequel il vaut mieux de ne pas insister. Je vois encore, à la tombée de la nuit, la Compagnie rassemblée devant le Commandant G., prête à partir aux tranchées et recevant solennellement, suivant la coutume en 1916, l’ordre de suivre son chef. Jean était à côté de moi, il était gai et fier, il savourait une victoire qu’il estimait magnifique : seul parmi les anciens du Cénacle…il marchait droit ! Pendant la longue marche qui devait nous conduire à Noordschoot, je me rappelle l’avoir gourmandé un peu ; il en riait et magnifique d’allant, j’allais dire de vantardise, il pulvérisait mes désirs d’initiation.. « C’est ça un obus !...Pas grand-chose ». – « Ca, une fusée éclairante !...je m’en doutais un peu !... » - « Dis donc, les éclatements, çà ne fait guère de bruit !... » Crâneur, narquois, d’un calme exaspérant, sans un étonnement, sans une surprise, comme un vieux chevronné, Jeannot s’imposait splendidement et placidement un vrai poilu. – D’emblée sans transition, avec art et élégance, il conquit ses hommes, il n’eut pas à devenir leur chef car tous ses dons naturels, sa personnalité, sa prestance, son allure, son assurance, sa décision le mirent tout naturellement et immédiatement à la tête de sa section. Au front. Sa vie au front !...Comment la raconter ? Elle fut celle de tous ceux qui connurent ces longs hivers et ces étés sans fleur ni feuille, dans la boue des Flandres. ….Les montées aux lignes par les boyaux étroits après la marche longue, au pas machinal dans la nuit noire ; les lueurs des fusées éclairantes dessinant dans leurs éclairs la désolation d’un horizon hostile : des squelettes d’arbres, des pans de murs, des cratères creusés par les obus, l’éclat d’acier des mares, des silhouettes d’hommes casqués. ….Les gardes aux avancées, toute l’attention tendue derrière les créneaux des tranchées, l’oreille à l’écoute du moindre bruit ; la surprise d’une balle sifflant ; le goût âcre qui montait à la bouche dans le fracas d’une bombe ; le secours porté au blessé touché d’un éclat ; la méditation devant le corps d’un frère d’armes couché sans vie sur une civière ; l’alerte aux gaz jetant son effroi et créant cette hallucinante agitation d’hommes masqués entre les murs sombres de sacs de terre… Comment décrire tout cela ?...Cette vie aux tranchées fut variée et monotone à la fois ; variée par tous les dangers courus, par l’imprévu des bombardements, par les patrouilles, par les rondes ; monotone par l’alternance du cantonnement, du piquet, de la première ligne et par l’horizon plat et par la boue. Jean se signala pendant toute cette longue période de sa vie de combattant par sa bonne humeur, par sa bonne camaraderie, par sa vaillance, par sa compréhension parfaite de son rôle de chef. Ferme dans son commandement, précis et clair dans ses ordres, décidé dans ses interventions, il créait la confiance autour de lui. Rien ne rebutait son sacrifice décidé une fois pour toutes et jamais cependant sa crânerie ni sa bravoure ne furent fanfaronnes. Je sais la ponctualité de ses devoirs. Chef incontesté, il paya de sa personne ; visitait ses postes ; réconfortait ses hommes. – Son intelligente clairvoyance discernait la défaillance d’un soldat et sa vaillance enthousiaste le redressait d’un mot ou d’un geste. Ses hommes l’aimaient et leur attachement était pour lui une fierté légitime. J’ai souvenir qu’une nuit à Ramscapelle, j’étais à la tranchée 29 et Jean à la tranchée 17 ; l’artillerie allemande faisait un tir de destruction sur sa ligne. Ce fut sérieux ; le bombardement à peine cessé, je vis se traîner à mon poste, en rampant, Jacques Van S. C’était un brave qui, au risque de sa vie, s’était porté à la tranchée 17 et qui en revenait pour me dire, haletant : « Il n’a rien, mon lieutenant, j’ai été voir !... » Cette admirable emprise sur l’âme des simples, des bons, des admirables fantassins, Jean l’a merveilleusement possédée. Il était sans morgue et pouvait se montrer exigeant ; il sut se faire obéir parce qu’il sut commander. Remarquable par l’intérêt qu’il portait à ses soldats, il avait la coquetterie de les connaître individuellement. Il les défendait âprement et les admirait autant qu’il les aimait. Rien ne pourrait mieux l’illustrer que ce trait magnifique d’admirable patience. Au cours de sa vie aux tranchées, Jean apprit à lire et à écrire au brave Baptiste M., mineur borain qui fut son ordonnance dévouée pendant toute la campagne. J’ai vécu toute cette période héroïque de la vie de Jean dans une intimité quotidienne avec lui et quand ma pensée retourne à ces heures où nous vécûmes dans une compréhension et dans une fraternité d’âme inégalable, je me demande si les liens du sang qui nous unissaient auraient pu jamais nous rapprocher autant que ces liens tissés par les mille doigts des souvenirs, par les instants multiples dont la beauté, la ferveur, la vérité naissaient de l’exceptionnel et de l’inouï de la guerre. Intimité. Il convient maintenant, à côté du tableau de ce soldat admirable que fut Jean, de peindre avec des touches plus délicates la vie sentimentale de sa belle âme. Jean avait connu dès son plus jeune âge celle qui devait devenir plus tard sa sublime compagne. C’est à l’école gardienne que ses yeux, pour la première fois, avaient rencontré ce regard profond, les beaux yeux qui devaient plus tard illuminer sa vie. Ce qui avait d’abord été une camaraderie d’enfant était devenu plus après, à l’âge de l’adolescence, une fraîche amitié. Dès avant la guerre, des communautés de pensées, des sympathies mutuelles avaient rapproché leurs jeunesses ; Hélène et Jean avaient confusément compris que la Providence s’occupait d’eux ; il regardait déjà l’avenir ensemble. Les hasards de la guerre firent une chose heureuse ; Lène se trouvait à Londres quand Jean fit son instruction en Normandie et l’amour fit le reste. La décision de ce soldat ne souffrait pas d’hésitation et ce furent les fiançailles en exil, les fiançailles devant les incertitudes et les périls, l’union spirituelle de deux forces, de deux vaillances, de deux offrandes. Ils ne pouvaient pas savoir ces deux êtres désignés depuis toujours l’un pour l’autre, les épreuves que l’avenir allait semer sur le chemin de leur amour ; ils ne pouvaient pas connaître dès ce moment qu’après la guerre viendraient plus terribles encore les combats de chaque jour, lui contre la souffrance, elle contre la désespérance ; mais, déjà, dans le moment précis où ils scellaient leurs promesses, ils haussaient leurs âmes. Seuls, éloignés de leurs familles, en pleine guerre, par une sorte de bravade, ils se choisirent dans la pleine conscience de leur engagement. Et dès lors Lène épaula et soutint son fiancé. Avec le respect des choses sacrées, je me souviens de ces élans purs, de ce chevaleresque, de ce lyrisme, de cette noblesse avec lesquels le guerrier parlait de celle dont les longues lettres venaient dans l’horreur des nuits de Dixmude apporter le parfum de sa tendresse ; je me souviens de cet abri noir, à trente trois mètres de l’ennemi, de ce trou de béton où l’on entrait à genoux et dans lequel la bougie supportée par une baïonnette plantée entre deux poutrelles du plafond, éclairait le sourire apaisant d’une photographie qui ne le quittait pas. Dans sa vie de soldat du front, Jean entretint la lumière d’un bel amour, d’un amour compréhensif et total. C’est peut-être ces fiançailles guerrières, avec les entrevues heureuses que donnaient les courtes permissions en France ou bien à Londres ; - heures de soleil si rares dans les longues heures d’éloignement et de vie rude, - qui forgèrent à deux êtres d’exception les forces morales dont ils eurent tant besoin, pour vivre dans la paix revenue, les progrès lents mais implacables de la blessure rapportée de la guerre. 1918. En 1918, la guerre de stabilisation allait faire place à la guerre de mouvement. 1916, 1917 au rude hiver avaient vu le 5e Régiment de Ligne successivement au secteur de Reninghe, puis 18 mois à Dixmude : secteur aux fréquentes luttes de bombes. Un détachement du régiment avait un jour franchit l’Yser au pont route et s’était lancé à l’assaut de la Minoterie. L’attaque avait été précédée d’une préparation d’artillerie effroyable. La digue de l’Yser que notre première ligne suivait avant de la franchir immédiatement au sud de la ville, avait subi des destructions telles qu’un tronçon en était isolé et exposé au tir d’enfilade. Avant de monter aux tranchées, le Major D. avait réuni les officiers du Bataillon. En quelques phrases brèves il avait signalé que l’Etat-Major demandait l’occupation de ce tronçon par un peloton qui ne serait pas relevé pendant le séjour en première ligne : « Je ne veux, dit-il, devant la vingtaine d’officiers réunis, désigner personne ; il s’agit d’un poste d’honneur, lequel d’entre vous le revendique ? » Et, d’un regard circulaire, il interroge le groupe de ses officiers et adjudants. Il y eut à peine un silence ; aux deux extrémités du demi-cercle, deux hommes avaient fait un pas en avant ; d’une même voix ils avaient dit : « Moi, mon Major ! » Ah ! La belle fierté réciproque de se reconnaître, la belle émulation fraternelle. Le Major, un instant interdit, redressait la taille, et d’un double geste des mains tendues vers les deux frères : « F !...poste d’honneur !...Vous irez tous les deux !... » Que tout cela fut beau et que tout cela fut simple. Après Dixmude, ce fut Pervyse et Ramscapelle ; tout l’horizon de notre Belgique d’alors, de Nieuport à Ypres, Jean le connut et c’est par renouvellement constant de son sacrifice, par la répétition quotidienne de l’offrande qu’il atteignit les sommets de l’héroïsme. La grippe le surprend et le couche alors que l’offensive libératrice se prépare ; il est évacué frissonnant de fièvre sur Calais ; c’est sur un lit d’hôpital qu’il reçoit son étoile d’or de sous-lieutenant et grâce à cette promotion, il est sorti de la salle des moribonds où sa grippe espagnole l’avait conduit. Et sa constitution robuste le sauve ; mais bientôt, apprenant que les préparatifs de la bataille décisive se précisent, il demande à rejoindre ses hommes et, refusant toute convalescence, il regagne le front et reprend un peloton de la Compagnie du Commandant C. L’offensive des Flandres débute le 28 septembre 1918 et la 2e Division d’Armée occupe alors le front Pervyse-Dixmude. C’est pour Jean l’occasion d’illustrer ses qualités de chef. Jeune sous-lieutenant, après quelques heures de combat il regroupe le bataillon ; la plupart des officiers sont tombés dans le premier assaut, Jean impose son commandement et tient magnifiquement ses hommes. C’est devant Roulers que Jean fut gazé ; c’est là qu’il reçut la morsure des gaz, la blessure terrible qui mettra quinze ans à le tuer ; cet épisode le fera compter au nombre des héros mort pour la Patrie et inscrira son nom dans le marbre au milieux de ceux de ses condisciples tombés au champ d’Honneur, sur le mémorial sacré élevé au Collège St Louis, à L. Mais aussi cette blessure fut glorieuse et l’acte qui la détermina, un de ces gestes de bravoure, inconnus et obscurs dont le fantassin seul sait mesurer le sens et la qualité. Le 5e de Ligne venait de relever le 9e devant la « Flanders stellung », l’ennemi avait commencé un tir de barrage à obus à gaz. Au moment ou devait partir l’attaque, dans cette nappe de gaz, notre artillerie se mit à tirer trop court. Pour avertir l’arrière Jean voulut allumer une fusée demandant l’allongement du tir ; l’humidité empêchait la mise à feu de cette fusée et les allumettes s’éteignaient. C’est alors que ce chef, décidé et résolu, sans hésitation retire son masque, il allume une cigarette et par l’incandescence de celle-ci fait partir la fusée de signalisation. Son geste a sauvé la vie de nombreux hommes mais, pris par les gaz, suffoqué et aveuglé il roule sur le sol en arrachant son masque. M., son ordonnance fidèle, est près de lui, il se jette sur son officier tombé, de force lui remet son masque et le confie aux brancardiers. Eloigné de la nappe de gaz, Jean reçoit les soins que nécessite son état, mais avec une énergie farouche il refuse de se laisser évacuer vers l’arrière. Ceux qui connaissent le désarroi, l’affolement d’un combat, les moments critiques, les arrêts devant une mitrailleuse qui barre une progression, les corps plaqués au sol derrière le moindre monticule, l’hésitation devant le geste à faire, devant la décision à prendre, l’entraînement magnifique de l’exemple, l’élan que donne la crânerie d’un chef, « l’en avant » crié par l’officier dressé le premier, dans le chaos et le feu ; ceux qui connaissent la puissance de réalisation d’un courage résolu savent qu’un Jean F. n’aurait voulu abandonner ses soldats. Se sachant nécessaire aux braves qu’il doit conduire à la victoire, sachant sa place à la tête de leur groupement et à la tête de leur héroïsme, il les rejoint et, jusqu’à la fin de l’offensive, il ne les quittera pas. Le 15 octobre, le 5e et le 15e de ligne, après les lourdes pertes subies à Ouckene-lez-Roulers, sont devant Iseghem. Ils marchent sur Ingelmunster et le 18 octobre, au-delà du canal de Roulers, ils s’emparent d’Oostroosebeke. Oostroosebeke ! Ce nom de gloire est inscrit dans les plis du drapeau du Régiment avec : Anvers, Yser et Lombartzyde, mais il est inscrit ce nom dans la splendide citation qui fit le sous-lieutenant Jean F., Chevalier de l’Ordre de la Couronne : « Le 18 octobre, devant Oostrosebeke, s’est lancé à l’assaut de mitrailleuses qui empêchaient la progression et les a obligées à se retirer ! » (Arrêté Royal n° 7959) Le régiment de notre héros, après la prise d’Ootroosebeke, gagne la région Aertrycke-Zedelghem, occupe la rive ouest du canal de dérivation de la Lys entre Ronsele et Somerghem et ces combats lui valent la fourragère à la couleur du ruban de l’Ordre de Léopold. Au jour de l’Armistice, le 11 novembre, Jean F. commande une compagnie devant Gand. La guerre est finie, l’allégresse de la victoire éclate dans cette âme ou tout fut noblesse, valeur et courage et c’est le retour délirant dans la patrie reconquise ; c’est, sur le seuil de la maison, l’émotion indicible et fervente et le doux tremblement avant l’étreinte folle et les sanglots d’une Maman et d’un Papa vieillis mais transfigurés de joie, de fierté et d’amour !... Armistice. L’armistice mit dans la vie de Jean, comme dans celle de tous les rescapés de la guerre, un grand tourbillon de joie. Ce furent la garnison d’Anvers, les fêtes, les chansons, l’explosion d’enthousiasme de la victoire. Mais bientôt le problème de l’avenir se posait avec urgence. Le métier des armes avait été pour Jean une révélation sublime. Maintenant que la démobilisation se faisait, il fallait choisir la reprise des études ou bien une orientation nouvelle ; ou encore il fallait garder l’uniforme et faire sa carrière dans les armes. Jean hésita beaucoup. Fiancé, les épreuves de la guerre vaincues, il eut voulu sans tarder fonder le foyer rêvé. Sa dernière mission militaire fut cette démonstration en Allemagne au moment de la signature de la Paix. Avec quel légitime orgueil il reçut un jour, en Rhénanie, sa Maman chérie : la vaillante mère de trois soldats et sa fiancée heureuse ! Je garde pieusement, dans une vitrine, un flacon contenant de l’eau du Rhin et une petite boite pleine de terre et sur laquelle on peut lire de l’écriture de notre Père : Terre allemande, prise au bord du Rhin à Duisburg par mes fils vainqueurs, le 15 juin 1919. Quel bel officier Jean était à ce moment : grand, bien pris dans sa tunique, le front haut, les traits énergiques sous la casquette élégamment posée, sanglé dans son ceinturon de cuir, avec, dans la démarche, une façon à lui de poser ses bottes, il dégageait une impression de force et d’autorité. Son commandement était bref et clair, sa voix mâle, ses gestes sobres, il savait toujours ce qu’il voulait, il exigeait ce qui était possible, mais il l’exigeait sans réplique. Il était destiné à devenir officier. Tout chez lui était militaire, l’allure, le chic, l’assurance, la précision, l’exactitude. Aussi fut-il très court l’essai qu’il fit de reprendre la vie civile. La paix de Versailles signée, la belle fraternité des années de guerre allait se dissoudre, tous ceux qui avaient souffert et lutté ensemble, sous le même uniforme, allaient se quitter, une vie normale allait reprendre. Jean, dans les quelques mois qui suivirent la démobilisation et au cours desquels il fit un stage dans une affaire industrielle, eut vite la nostalgie de sa vie d’officier. Et certain jour, logiquement, et répondant à sa vocation, il reprit son sabre et, définitivement orienté, il vint au 14e de Ligne. C’est sous les épaulettes de lieutenant qu’il sortit marié et heureux de l’église Saint-Jean, tout à côté de l’école du même nom où il avait pour la première fois connu celle qui devenait sa femme. Tout aurait dû sourire à ces deux êtres dont le bonheur avait été gagné par les années d’épreuves de la grande tourmente ; mais il est des destins dont Dieu se sert pour édifier le cœur des hommes. Le soldat qui apportait à la vie l’énergie et les volontés dont sa jeunesse avait mûri les splendeurs allait deviner d’abord, entrevoir puis comprendre que la blessure qu’il avait rapportée de la guerre ne lui donnerait désormais plus de repos. La paix n’était pas pour lui et une autre guerre allait commencer : la bataille entre cette blessure et sa volonté. Combien sont-ils ceux qui, comme lui, sont rentrés gorgés de gloire, mais portant en eux, ainsi que le venin d’une morsure, le mal implacable qui allait peu à peu dissoudre leurs forces et les changer lentement de héros en martyrs. Ils sont tant et tant, mais parmi eux tous, je veux élever comme dans un ostensoir, sur l’innombrable et incommensurable douleur humaine, l’âme droite, l’âme belle, l’âme haute de Jean F. Il connut les douleurs les plus inexprimables : marié de trois mois, il doit quitter sa femme parce que la blessure est là, exigeant qu’il se soigne ; plus tard ce sera la vie en Allemagne au hasard des camps sans la réalisation d’un foyer convoité ; plus tard sa femme et lui se pencheront sur le berceau de leur enfant mort ; puis un jour ce sera pour ce soldat l’heure terrible, l’heure où pour la dernière fois il se raidira, faisant un effort surhumain pour rentrer à la caserne à la tête d’un peloton qu’il ne commandera plus, puisqu’il vient d’être trahit par ses forces et que le voilà obligé de remettre son épée au fourreau. Pensionné militaire, grand invalide, lui, le bel officier qui portait dans les Etats-Major le brassard amarante, lui qui avait été le dernier et peut-être le plus fier des porte-drapeau du 14e de Ligne, il ne pourra réaliser la carrière qu’il rêvait et ce stoïque pleurera sur son sabre rengainé. Un jour il perdra son Père bien-aimé sans avoir la possibilité de le revoir – couché qu’il sera sur le lit de souffrance ou lui-même attendra, sans trembler, le rendez-vous de la mort. Voilà les étapes de son calvaire de quinze ans ; voilà les rigueurs qui marqueront la vie du héros de 14-18, rentré de la guerre. Mais ce qu’il faut dire, après avoir situé les sommets de sa souffrance, c’est l’abnégation, c’est la soumission, c’est la beauté de cette âme d’élite ; ce qu’il faut écrire c’est le courage sublime avec lequel, pas un instant, l’arc de sa volonté ne voulu se détendre. Jean vécut ces années dans un souci qui donne la mesure de sa force d’âme. Il ne voulut jamais paraître vaincu. Elégant, soigné, sous ses habits civils reparaissait l’officier. Son intérieur était une merveille de goût. Sa femme, son fils et lui vivaient à N., dans une petite maison d’Ardennes, au toit d’ardoises, ouverte sur un jardin qu’il aimait cultiver. A côté de sa chambre, était son petit bureau militaire. Son sabre était au mur avec son casque rapporté des tranchées. Il vivait là-bas une vie consacrée à celle des autres. Sa retraite lui avait procuré de veiller sur le sort des invalides ; il le faisait avec soin, une ponctualité, un dévouement qui assure à sa mémoire un souvenir ineffaçable dans le cœur de ceux-là – si nombreux – venus lui demander aide, conseil ou secours. S’occupant de la détresse des autres, il avait la pudeur de la sienne et n’aurait jamais voulu laisser paraître la lassitude de son corps. Au contraire, il mettait de la coquetterie dans son maintien autant que dans son allant moral. De la même façon qu’il s’entourait dans sa maison de jolies choses, il s’efforçait dans son âme à l’optimisme et l’enthousiasme ; et sa gaîté était comme une sorte de panache ! Il ne supportait aucun laisser-aller ; sa chambre ne parut jamais une chambre de malade. Sa femme – son infirmière devrait-on dire – connaissait le moindre de ces caprices et s’ingéniait à fleurir ses vases, à créer une atmosphère aimable autour du lit où si souvent Jean souffrait – dents serrées et farouche – dans la solitude des longues nuits. Dans cette ville dont tous les habitants le respectaient et l’aimaient pour sa droiture et sa généreuse bonté, il avait presque réussi à faire taire les sottes querelles politiques et lors des fêtes jubilaires de 1930 notamment, Jean avait, par un tour de force dont le secret était sa délicatesse, sa finesse intelligente, une extrême courtoisie, réalisé l’unanimité dans de brillantes fêtes dont il fut l’organisateur et l’animateur. Il ne s’occupait de rien à demi et même dans ces sortes d’œuvres, il apportait toujours le don total de lui-même, l’absolu dont toutes les actions de sa vie ont porté la marque. Sa mort. Jean F. est mort héroïquement dans son lit le 13 novembre 1933 ; sa mort fut celle d’un saint. Ce bel organisme miné inexorablement par les brûlures des gaz toxiques ne pouvait plus lutter. Ce bel athlète dont on avait admiré sur les planches d’escrime la souplesse et l’harmonieuse détente n’était plus qu’un pauvre corps souffrant. Sans force désormais, il s’affligeait de sentir ses muscles ne plus répondre à l’appel de sa volonté. Seule vivait encore vigoureuse en lui cette énergie formidable par laquelle il avait voulu mettre un masque aux déchéances de son propre corps malade. Il avait eu jusqu’alors la fierté de tenir ; ceux qui le visitaient ne pouvaient pas savoir la somme de courage qu’il s’imposait pour redresser sa taille, pour affermir sa voix, pour accomplir un geste. Chaque mouvement éveillait une douleur et farouchement il réfrénait un cri, ne voulant pas que l’on puisse savoir qu’il souffrait. Mais voilà que ce n’était plus possible ; sa pauvre tête roulait se l’oreiller, ses pauvres jambes gonflées l’immobilisaient, ses pauvres mains ne lui obéissaient plus et ses nuits se peuplaient de délires atroces. Dans cette lutte inégale entre cette volonté et ce mal implacable, il y avait des scènes terribles ; la nuit dans sa fièvre il interpellait la mort. Son regard fixait le carré noir que découpait la fenêtre et sa voix disait : « Tu me regardes la mort ! Je n’ai pas peur de toi, je t’ai déjà regardée dans les yeux ! » Oh ! Non il n’avait pas peur. C’était le dimanche 12 novembre, le lendemain de l’anniversaire de l’armistice dont il avait de son lit suivi toutes les cérémonies ; il avait commandé ce moribond que l’on hissât le drapeau à la fenêtre de sa maison et je me suis trouvé vers midi seul avec lui. Depuis longtemps ce brave m’avait fait promettre de le prévenir quand l’heure de sa mort serait là : « Je ne veux pas, m’avait-il dit, me laisser surprendre ». Et voilà que l’heure était venue ! Ce fut lui, l’énergique, le beau soldat, qui vint au devant de mes hésitations et de mes craintes. « Eh bien, mon vieux Bôleu, tu sais ce que tu m’as promis. Cela ne va pas hein ?...Dis-moi la vérité ! » - Et j’ai voulu faire des phrases : « Evidement, cela ne va guère, il faudrait un changement rapide ; cela ne peut pas durer,…et puis tu souffres trop ! ». – Mais il avait compris et, comme toujours, homme de décision, il commande : « Il faut faire venir Monsieur le Doyen, je veux me mettre d’accord avec le bon Dieu,…et puis je te parlerai, mon vieux Bôleu, il y a Hélène…il y a le petit ! » - Et sa pauvre voix me brisait : « Il faudra me mettre mes gants blancs, il ne faut pas laisser voir ces taches sur mes mains, et puis mon vieux ceinturon, celui que je portais à l’offensive !... » Froidement, lucidement, il donnait ses derniers ordres. Militaire jusqu’au bout, il prévoyait, ne voulant rien laisser au hasard. Et ce fut la cérémonie sublime des derniers sacrements. Sa courageuse femme était agenouillée à droite de son lit, sa vieille Maman était à gauche ; il leur donnait une main à l’une et à l’autre et répondant aux prières, il n’abandonnait leurs mains que pour faire des signes de croix larges et fervents. Plusieurs fois au cours de cette longue cérémonie, il sourit à sa femme et à sa mère et toute son attitude leur était un réconfort. Dans cette chambre où tout le monde pleurait, où les sanglots échappaient aux gorges contractées, il accomplissait avec grandeur, avec foi, avec sainteté ses devoirs chrétiens. Oh ! Quel exemple de renoncement, de sacrifice tu nous donnais ; quelle élévation dans ta fermeté ! Quelle abnégation dans ton offrande ! Quel sublime dans ta beauté ! Quelle belle âme transfigurait ton corps de supplicié ! Puis ce fut la sainte communion au milieu de l’agenouillement de tous ceux qui l’aimaient. - Après, je crois que le Bon Dieu n’a plus voulu que cette âme puisse encore souffrir ;…Je revois ce geste d’amour que firent ses mains lorsque prenant sous le menton la tête de sa femme aimée, il tourna vers lui une figure douloureuse mais qui s’éclaira bravement d’un sourire et j’entends les mots de tendresse que murmurèrent encore ses lèvres et qui furent en cet instant un solennel hommage de gratitude rendu à celle qui fut l’épouse accomplie, la douce mère de ses enfants et la compagne admirable de ses souffrances. - Après, vint la lente agonie, la belle âme droite, pure, loyale montait vers Dieu, tandis que le grand corps du héros vivait ses derniers spasmes. Le Capitaine Jean F. mourut au cœur de la nuit, il mourut dans cette chambre de la petite maison jolie de N. avec à sa fenêtre ouverte d’où l’on voyait les sapins droits d’Ardennes et les grands horizons…Et quand il mourut, le drapeau qu’il avait fidèlement servi flottait au front de sa maison !... Funérailles. La Ville de N. fit au Capitaine F., son Président d’Honneur de la Fédération Nationale des Invalides et de la Fédération Nationale des Combattants, des funérailles émouvantes et grandioses. Tous les anciens de la guerre, ses nombreux amis, se pressèrent autour d’une famille dont Jean avait rehaussé le nom déjà vieux et respecté en Ardennes. Les jours qui précédèrent ces cérémonies d’adieu, ce fut un défilé continu dans la petite maison en deuil où Jean avait vécu, au milieu de tant de jours de souffrance, des heures d’intimité si heureuses. …On avait couché le corps du héros sur un lit de camp bas, dans son uniforme d’officier ; ses mains gantées tenaient un chapelet et reposaient sur la garde de son épée nue ; sur ses pieds était posé son casque. Derrière lui les drapeaux des Invalides et des Combattants faisaient un fond de gloire. Son front haut, ses traits amincis, amenuisés par la longue souffrance, gardaient une noblesse insigne ; son masque volontaire avait conservé dans la mort toute son autorité ; même détendue, cette figure était celle d’un chef. Il y avait comme de la grandeur dans ce salon empli de fleurs où l’hommage de tous se courbait devant le corps refroidi d’un héros magnifique. Incarnation de l’offrande à la Patrie, incarnation de l’Honneur servi, sous la lumière qui nimbait son front, ce soldat couché sous les drapeaux, à côté du coussin où luisaient les croix et les médailles qui avaient illustré ses hauts faits, donnait une leçon de civisme et de devoir. Les enfants des écoles sont venus prier devant lui, leurs yeux ne marquaient nul effroi, mais on sentait l’impression profonde qui s’emparait de leur âme devant ce mort qui tenait son épée et l’empreinte de cette image allait laisser dans leur mémoire sa frappe ineffaçable. - Au jour des funérailles, une multitude recueillie entourait le cercueil recouvert du drapeau ; et ce furent émouvantes et sincères les paroles d’adieu, ce fut le dernier salut à ce pur soldat mort des suites de ses blessures et le rappel glorieux de ses exploits, de ses dons, de ses mérites. - On était en novembre et pourtant le ciel voulut qu’un rayon de soleil vint dorer le chêne dans lequel son corps avait été couché. - Puis il y eût une sonnerie « aux champs » ; la Brabançonne jouée en sourdine allait rendre les honneurs militaires dans l’instant même où, porté sur les épaules de ses camarades de guerre, le corps de Jean quittait le seuil de la maison. - Et comme une statue, tenant dans ses mains le sabre et le casque de son héros, Hélène F., immobile, le regard douloureux, mais droite et ferme, était à la fenêtre !... - Elle recevait et elle acceptait, sublime, à l’heure du départ, la mission que lui laissait le grand soldat emporté par les siens : continuer, et élever en « gentleman d’autrefois » - c’était une expression de lui – l’enfant né de leur amour… SES DISTINCTIONS HONORIFIQUES. QUATRE CHEVRONS DE

FRONT. CHEVALIER DE

L’ORDRE DE LEOPOLD AVEC PALME. En témoignage de notre bienveillance à cet officier

qui a été grièvement blessé à l’ennemi et qui, des suites de ses blessures, restera estropié. OFFICIER DE L’ORDRE

DE LEOPOLD II. Au titre de grand invalide. CHEVALIER DE

L’ORDRE DE LA COURONNE, AVEC PALME. Excellent officier, au front depuis trente mois,

donnant en toutes circonstances des preuves de sa bravoure et de son

allant ; s’est particulièrement distingué au cours des combats du 28 septembre

au 19 octobre 1918, par le courage, le mordant et l’endurance dont il n’a cessé

de donner le bel exemple à ses hommes ; a rempli avec beaucoup de

crânerie, de sang-froid et de décision les différentes missions qui furent imposées

à son peloton, dirigeant des reconnaissances en avant des lignes, pour

maintenir le contact avec l’ennemi. Le 17 octobre 1918, devant Oostroosebeke,

s’est lancé à l’assaut des mitrailleuses qui empêchaient la progression et les

a obligées à se retirer. CROIX DE GUERRE

AVEC PALME. Pour le courage et le dévouement dont il a fait preuve

au cours de l’Offensive des Flandres commencée le 28 septembre 1918. CROIX DE FEU. Titulaire de la Carte de Feu. CROIX CIVIQUE DE

PREMIERE CLASSE. 1914 – 1918. MEDAILLE DE

VOLONTAIRE COMBATTANT. 1914 _ 1918. MEDAILLE DE LA

VICTOIRE. MEDAILLE

COMMEMORATIVE DE LA GUERRE. Extrait du Bulletin de la Fraternelle des Anciens du

14e de Ligne, janvier 1934. In Memoriam :

Jean Fasbender Jean Fasbender n’a pas combattu dans les rangs du 14e de ligne : il ne vint au 14e qu’au cours de l’occupation en Allemagne. Mais il fut là, le dernier porte-drapeau du régiment : c’est lui qui eut le triste honneur de remettre notre glorieux emblème au Musée de l’Armée le 28 janvier 1926. Membre de la Fraternelle dès sa fondation, il en fut de suite non seulement un des membres les plus assidus les plus estimés mais aussi un des plus ardents propagandistes. C’est à ce double titre que nous voulons apporter à sa mémoire, l’hommage douloureux de tous les anciens du 14e. Jean Fasbender était né le 14 mars 1895 : au jour même de ses vingt ans, il passe la frontière et vient à Londres contracter un engagement volontaire. A peine instruit, il demande à rejoindre deux de ses frères au 5e de ligne. Sa conduite remarquable au feu le signale à l’attention de ses chefs qui en font bien vite un officier auxiliaire. Dès avril 1916, rentré au 5e, il est atteint par les gaz toxiques, une seconde fois en 1917 puis encore en 1918 dans des circonstances poignantes. C’est à Dixmude, il est en avant des lignes avec son peloton pris dans un tir trop court de notre artillerie qui contrebat une batterie ennemie tirant à obus toxiques : il faut signaler à notre artillerie qu’elle doit allonger son tir. Fasbender tente d’allumer une fusée de signalisation, mais l’humidité empêche la mise à feu ; il soulève alors son masque pour allumer une cigarette et par l’incandescence de celle-ci mettre le feu à la fusée. Mais le masque gêne encore ses mouvements : bien que pris par les gaz, étouffant et aveuglé, il arrache alors son masque et réussit enfin à avertir l’arrière : ses hommes seront bientôt dégagés. Mais son ordonnance, le brave soldat Mairie, illettré auquel, durant les repos, Fasbender apprend à lire et à écrire, a vu le geste et alors que son lieutenant vient de se relever, lui saute au cou, le rejette à terre et le maintenant sous lui, de force lui réajuste son masque ! Ensemble alors ils se relèvent, se serrent les mains et repartent à la tête de la progression. Admirable geste que posent là, en plein champ de bataille deux hommes qui s’estiment et s’aiment : beau geste d’abnégation de l’officier qui veut sauver la vie de ses hommes, mais noble geste aussi du soldat qui ne veut pas que son officier périsse là, victime de son dévouement, mais de force, le rappelle aux précautions nécessaires et veut ainsi lui sauver la vie ! La grande offensive trouve Jean Fasbender toujours au 5e, toujours égal à lui-même, courageux à l’excès, vaillant entre tous, aimé de tous ses hommes qui le suivent comme un vrai chef : sa conduite lui vaut l’Ordre de la Couronne avec palme et une magnifique citation. A l’armistice, séparé de ses frères démobilisés, il demande à passer au 14e qu’il rejoint en A.O. en août 1920. Déjà sa santé s’ébranle. Pour trouver la guérison il sollicite et obtient un congé…qui ne lui rapporte pas grand soulagement : il rentre, accepte quelques emplois peu fatigants, mais c’est pour peu de temps, il revient au régiment où le brave colonel Coquenet le prend pour porte-drapeau. Et c’est lui qui, le dernier, présentera notre fier drapeau aux troupes rassemblées pour la dissolution du régiment. Et c’est lui qui tristement le portera, religieusement le confiera au Musée de l’Armée, sa dernière et froide demeure. Que de fois, pauvre Jean, il revivra cet instant où son âme, toute conquise au 14e, s’ulcéra de la suppression de son régiment. Miné progressivement par le mal qui devait l’emporter, Jean Fasbender doit accepter, en 1927, sa mise à la retraite : celle-ci ne le contraint pas encore à l’inaction. Depuis cette époque jusqu’à ses derniers jours, il consacre tout son temps au service des Invalides, des Veuves et des Orphelins de la Guerre : président d’honneur des sections de Neufchâteau des F.N.C. et F.N.I., il rend service à tous ceux qui s’adresse à lui : ceux-ci sont légion, il gagne la sympathie, la gratitude de tous. Notre ami s’est éteint le 13/11/1933 entouré de l’estime générale. Ses amis, anciens combattants, lui firent avec la population entière, de grandioses funérailles en l’église de Neufchâteau. Notre ami Racoux qui, depuis de nombreuses années, était de ses plus intimes compagnons, voulut bien y représenter notre Fraternelle et y dire l’ultime adieu de tous : « Mesdames, Messieurs, Monsieur de Pierpont, président de la Fraternelle du 14e de ligne, me confie le douloureux honneur d’adresser un suprême adieu à notre regretté camarade Jean FASBENDER. Au nom de Fasbender, tous les regards s’éclairaient. Pour tous ses anciens compagnons d’armes, il est resté un bon et brave garçon, un joyeux camarade, un ami dévoué : pour ses chefs, un sûr et précieux auxiliaire : pour ses hommes, un chef aimable et aimé : dans ce monde exigeant, voulant des actes et non un beau langage, il a su conquérir la sincère et durable affection. Il franchit la frontière le 25 février 1915, il n’a pas 20 ans ! En mars, il s’engage. Impatient de servir, brûlant de collaborer à la délivrance de notre cher pays, il est au front le 5 avril 1916. Il n’a pas voulu être versé dans un régiment de Liège : l’esprit de famille a été plus fort que l’esprit de clocher ; il a rejoint ses deux frères au 5e de ligne. Ces trois vaillants issus d’un milieu de foi et d’honneur accompliront tout leur devoir. Guidé par ses aînés, Jean sera vite rompu aux difficultés de sa situation demandant tant de prudence, de calme, de sang-froid, de continuelle maîtrise de soi. Le 16 novembre 1918, il est cité à l’ordre du jour de l’armée pour « le courage et le dévouement dont il a fait preuve au cours de l’offensive des Flandres, commencée le 28 septembre 1918. Son entrain, son endurance, son mépris du danger sont reconnus par la magnifique citation, particulièrement élogieuse, justifiant sa nomination de chevalier de la Couronne : « Excellent officier, au front depuis trente mois, donnant en toutes circonstances, des preuves de sa bravoure et de son allant, s’est particulièrement distingué au cours des combats du 28 septembre au 19 octobre 1918, par le courage, le mordant et l’endurance dont il n’a cessé de donné le bel exemple à ses hommes ; a rempli avec beaucoup de crânerie, de sang-froid et de décision les différentes missions qui furent imposées à son peloton, dirigeant des reconnaissances en avant des lignes, pour maintenir le contact avec l’ennemi. Le 17 octobre 1918, devant Oostroosebeke, s’est lancé à l’assaut des mitrailleuses qui empêchaient la progression et les a obligées à se retirer. » La guerre est finie. Nous avons repris nos occupations, alors il écoute la voix de Liège ; le 16 août 1920 il passe au 14e régiment de ligne. Il n’a pas fini de servir : avec ses nouveaux camarades, il fait bientôt partie de l’armée d’occupation ; le 23 avril 1923, il est attaché au G.Q.D.O. à Duisbourg : l’Allemagne récalcitrante obligeant les Alliés à montrer leur force, dès le 1er janvier 1924, il participe à la dure occupation de la Rhur. Il partagea ainsi les peines et les joies de notre régiment jusqu’au 25 janvier 1926, date fatale où comme nous, il ressentit cruellement la douleur de voir supprimer notre beau et fier régiment. Sa carrière militaire s’acheva bientôt au 12e de ligne, car il fut de ceux qui donnèrent tout. Son cœur, son ardeur, sa jeunesse, sa vie, il les dévoua à la Patrie. Il dut être bien cruel, le jour où il déposa son épée et il l’a bien méritée, sa Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold, cette Croix que notre Roi valeureux lui décerna « en témoignage de Notre bienveillance à cet officier qui a été grièvement blessé à l’ennemi et qui, des suites de ses blessures, restera estropié. » Tout récemment, au cours de sa longue maladie supportée avec le stoïcisme que nous connaissons et qui nous a tous douloureusement émus, le Roi, en témoignage de sa haute estime, le fit officier de Léopold II. Bien brièvement esquissée, la vie de Jean FASBENDER nous apparaît comme un perpétuel et vivant exemple. Son épouse et son fils, sa mère et ses frères, tous les siens ont le droit d’être fiers de lui ; son souvenir, qu’ils en reçoivent ici l’assurance, demeurera vivace dans nos cœurs. » * * * La Fraternelle du 14e fait siennes les nobles paroles de Racoux et considérant Jean Fasbender comme de sa famille, reprend la promesse dite et lui gardera toujours, avec toute sa conscience, le souvenir le plus pieux. Dr G. OURY. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©