Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

L’hôpital

militaire portugais d’Ambleteuse et son patient Pina de Moraes Les Portugais et la Grande Guerre Le 4 avril 1917 les

premières troupes portugaises arrivèrent sur le front. La première victime

portugaise fut le soldat António Gonçalves Curado. Le

Portugal combattit dans les rangs alliés en 1917 et 1918. Ils fournirent deux divisions ainsi qu’un renfort en

artillerie. Au printemps 1918, les soldats Portugais furent assaillis par les

Allemands qui sortirent de leurs tranchées durant la bataille de la Lys. La

sixième Armée allemande avait déployé huit divisions (environ 100 000 hommes)

soutenu par le feu d'artillerie intensif. Contre cette force les Portugais

avaient 20 000 soldats et 88 canons. La 2e Division a très fort souffert

pendant la bataille. Le sort du Corps

Expéditionnaire Portugais se joue le 9 avril 1918 lors de la Bataille de la

Lys. A 8h45, les troupes allemandes surprennent les Portugais, alors en pleine

relève, et lancent l’offensive sur les territoires de Neuve-Chapelle, Richebourg et Laventie. Malgré le courage des soldats qui

se battent aux côtés des Britanniques, les Allemands atteignent la Lys et 7000

Portugais sont tués, blessés, disparus ou prisonniers. Loin de leur base

arrière, les Portugais ne bénéficièrent pas de renfort. Il en résulta

l’impossibilité de donner un minimum de congés aux combattants, facteur qui

contribua à l’épuisement des troupes. Le cimetière militaire portugais de Richebourg dans le Pas-de-Calais, où reposent 1831

combattants portugais nous rappelle le sacrifice des Portugais. Un soldat portugais du corps

expéditionnaire est à signaler, c’est le soldat Aníbal

Milhais, originaire de Valongo,

Murça. Il fut le seul simple soldat à obtenir le

collier de l’Ordre de Torre e Espada, la plus haute distinction portugaise.

Seul, durant plusieurs jours, armé d’une mitraillette Lotz,

il fit face aux colonnes allemandes, permettant au reste de son unité de se

réorganiser à une trentaine de kilomètres. Quatre jours après le début des

hostilités, il sauvera la vie d’un médecin écossais, l’empêchant de se noyer

dans un marais. C’est ce dernier qui informera les alliés de ce fait de

bravoure. « Tu t’appelles Milhais (million en

français) », lui dira son commandant, « mais tu en vaux des millions », et

c’est ainsi que le soldat héroïque fut surnommé le Soldado

Milhões (milhoes est le

pluriel de milhais). Même le nom de son village est

devenu Valongo de Milhais. Ambleteuse, base

arrière des Portugais, accueillit l’Etat-Major ainsi

que l’hôpital. L’état-major portugais s’était installé

à Ambleteuse, sur la côte d’Opale. On y trouvait aussi un hôpital militaire portugais

où s’étaient engagées de nombreuses infirmières britanniques. Nous ne possédons que très peu de photos

de l’hôpital d’Ambleteuse. Celles conservées

par la collection Valois nous sont dès lors très précieuses. La

collection Valois rassemble les photos prises par le service cinématographique

de l’armée française. Toute cette collection est mise en ligne à l’adresse

suivante : La plupart des photos

de l’album accompagnant cet article proviennent de ce site. Le lieutenant

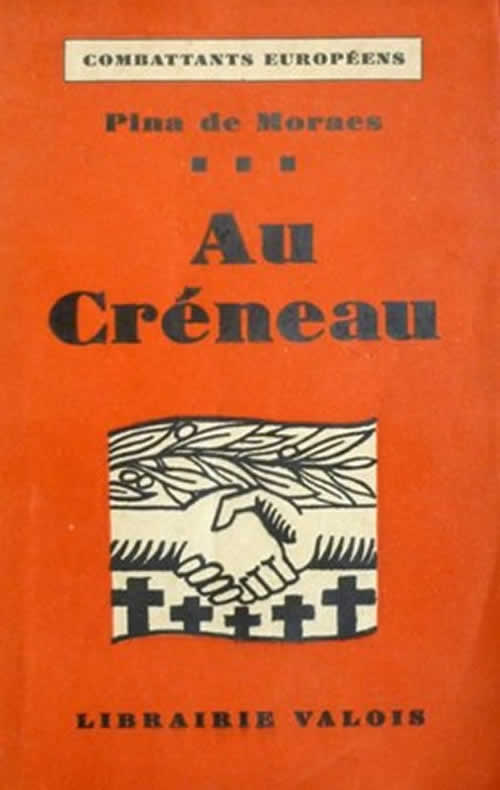

Pina de Moraes témoigna de son passage à l’hôpital d’Ambeteuse Le lieutenant Pina de Moraes (1889-1953) écrivit des mémoires de guerre qui

furent publiées en Français en 1930 sous le titre « Au créneau »

(Librairie Valois). Dans ce livre, les derniers chapitres

sont particulièrement émouvants. L’auteur décrit la visite qu’il fit, en

compagnie d’un ami médecin, dans la section des tuberculeux de l’hôpital

d’Ambleteuse. Plus tard, lui-même, épuisé, souffrit d’une pathologie

pulmonaire qui le conduisit dans ce même hôpital, mais cette fois comme

patient. Comme officier, il bénéficia cependant du privilège d’être logé à

l’hôtel d’Ambleteuse. Pina de Moraes souffrit

beaucoup d’être séparé de sa mère pendant la Grande Guerre. Pendant son séjour

à Ambleteuse, ses pensées s’envoleront souvent vers sa maman dont il ne reçoit

que de rares nouvelles. Découvrons

ci-dessous les belles pages de Pina de Moraes concernant

l’hôpital d’Ambleteuse. Nous y lirons

aussi combien furent profonds les liens qui l’unissaient à sa mère, symbole de

« la Patrie » si lointaine. Une visite à

l’hôpital portugais d’Ambleteuse par Pina de Moraes Nous

étions à Ambleteuse, dans une villa. A la fin du diner, mon ancien camarade

d’école, spécialiste illustre des maladies du poumon, lauréat de la Faculté de Coïmbre vint s'adosser à la balustrade de la terrasse. A la lueur des phares de la

côte anglaise, il me dit, et le bruit de la mer dont la houle expirait à nos

pieds amortissait l'écho de nos paroles : – Demain, on va faire une évacuation de malades. L'aspect

extérieur d'un hôpital de guerre n'est guère engageant. De longs tunnels de tôle

ondulée accompagnés d'autres constructions en bois, ayant plutôt l’air d’une

maison d'habitation, le tout noir, peint au goudron et dispersé à travers la

plaine, comme les pièces d'un jeu de dominos sur une table. Mais l‘intérieur

est tout-à-fait confortable. C'est beaucoup mieux que bien des hôpitaux en

pierre et mortier de chez nous. Ces tunnels sont parquetés de bois ciré ou

verni ; la lumière, tamisée à travers les fenêtres ouvertes en chatières à

travers les tôles, est infiniment douce. Les meubles en fer, et maints détails

sentiment sentimentaux se font remarquer, comme des vases avec des fleurs et

des gravures de revues, appendues aux murs. Les malades, qui le peuvent, se promènent dans les allées du jardin

de l'hôpital et, quand s'arrête une auto de la Croix-Rouge, ils savent par les

infirmières de leur connaissance à quelle infirmerie sont destinés les nouveaux

arrivants. Quand ce sont des blessés qui viennent enveloppés de leurs pansements,

il y a malgré tout dans les yeux de chacun un espoir qui subsiste. Les autres,

ceux de l’infirmerie des poitrinaires, ils les suivent d'un long regard

apitoyé, et ils haussent tristement les épaules comme pour dire : C'est

l’irrémédiable ... Ils savent,

par ce qu'ils voient et par ce qu’on leur raconte, que la tuberculose est une

terrible maladie qui jamais plus ne lâchera ses victimes, qui leur rongera la

poitrine, jusqu’au dernier souffle. Et quand la phtisie est galopante, comme le

sont presque toutes celles qui atteignent ces braves gars de vingt ans, alors

c'est la douloureuse certitude de la mort prochaine ; les poumons vont se

désagréger ; la fièvre minera le malade jusqu’au moment où l'air entrera sans

trouver d’endroit où se fixer, et tournera dans les cavités vides, pour sortir

avec la dernière onde de vie. Ce jour-là, c'était jour d'évacuation, ce qui

donnait à l'hôpital un mouvement inusité. A l'entrée stationne un énorme convoi

d'autos, à l'intérieur, dans les infirmeries, les malades attendent

anxieusement que le personnel les transporte, et c'est une joie tragique qui

frappe jusqu'au tréfonds de la sensibilité, cette allégresse qui anime

l’expression de ces soldats aux figures livides, aux yeux environnés de larges

cernes noir comme des masques vénitiens, aux bouches serrées, aux regards

fiévreux, aux corps squelettiques et démantibulés, qui cherchent leur place

dans l'auto. Leurs maints longues et décharnées soutiennent les minces paquets

de leur triste linge, et avec quelle Joie ils disent adieu à ceux qui restent :

Au revoir, Antonio au revoir ! Les

portières des autos se ferment sur ces jeunes gens, comme si elles se fermaient

sur des tombeaux. Plein d’un espoir superstitieux, ils allaient enfin pouvoir

se baigner dans le beau soleil de leur pays et tarir ainsi cette sueur

affligeante qui ne cessait de refroidit leur pauvre poitrine rongée. Mon ami,

le médecin faisait le cicérone. – Celui-ci guérira peut-être ; il ne va pas trop

mal. Veux-tu voir cet autre par ici ? C’est très curieux : pendant

qu’on le soignait d’une blessure brutale, il a attrapé la tuberculose. Cet air… tu comprends, y est pour quelque chose. Et il

continua lentement sa marche au long de l'infirmerie. Par des phrases pleines

de réticences et, presque sans lien il s'informait, il expliquait. Nous nous arrêtâmes devant un lit d'où partaient des

sanglots haletants et fatigués. Le médecin écarta le drap avec adresse et manda : – Qu'y a-t-il, jeune homme ? Sur le large oreiller très blanc disposé en plan incliné,

s'enfonce une tête de malade. Ses yeux luisants sont bordés de cernes sombres,

profonds et larges. Il y a des bijoux ainsi enchâssés. Son regard ne semble pas

voir la lumière ; il n'a ni tressaillements ni douceur ; les globes oculaires,

on les dirait de métal bien fourbi. La fièvre dégage une odeur tiède et dense

de décomposition. La peau est un parchemin vieux très plissé au cou, et très

tendu plus sur les clavicules et sur le sternum, comme sur une armature en

jonc. De même, c’est de vieux parchemines avec de grandes taches rouges que

sont couverts les maxillaires. La main décharnée qui s'allonge tient un

portefeuille en cuir grossier et très usé, de ceux qu'on ferme d'une courroie à

boucle enroulée autour. Les ongles sont blancs et livides comme des écailles de

pierre. Les cheveux, blonds à la surface, se foncent de sueur près du cuir

chevelu et s'empâtent comme des compresses humides sur les tempes. La bouche

est entrouverte, les lèvres sont blêmes et amollies. Le jeune homme répond à

travers ses sanglots : – Monsieur le docteur, laissez-moi aller au Portugal. Le médecin pâlit et lui fait l’aumône de deux mots de

consolation : il guérirait, ne voyait-il pas qu'il allait déjà mieux ! Le

médecin était là pour le soigner. Allons ! Dans un mois, il serait

debout ! Et s'éloignant du lit, mon ami me dit : – Il doit mourir aujourd'hui : il n’arriverait pas à

Boulogne, si on le met dans une auto ... Et Boulogne était là, à 15 kilomètres. A l'entrée de

l'infirmerie se montrent les brancardiers qui viennent prendre les malades.

Ceux-ci n'ont pas besoin d'être aidés ! Ils font appel à leurs dernières

forces et s’en vont parmi des exclamations de joie. On entend des adieux pleins

d'affection et l’on voit les mains squelettiques joindre leurs os en de suprêmes

étreintes. Le médecin fait des

recommandations aux brancardiers, et nous nous éloignons du malade ; mais les

sanglots qui ont appelé notre attention continuent, et le soldat se soulève

dans de douloureuses supplications. – Laissez-moi partir, Monsieur le docteur ;

j’irai mieux, j’en suis sûr ! Et le malade étendait les bras, joignait des mains

implorantes …Le pauvre ! Le médecin est ému, et moi, je conseille : – Ecoute, si tu lui disais oui ? On le mettrait dans l'auto et on dirait au chauffeur de

marcher et de tourner jusqu’à… – Jusqu'à ce qu'il soit mort, dit mon ami en souriant. – C'est bien parlé, continua le médecin qui discutait

avec lui-même pour se décider ; il mourra mieux qu'ici, n'est-ce pas ? Et se

tournant vers le soldat : – Eh bien ! C'est fait, je te laisse partir ! Il ne me souvient pas d'avoir vu éclater une joie

pareille. Il savourait l'enchantement du retour. A l'allégresse de son rire, de

ses remerciements, on voyait qu'il éprouvait un émerveillement aussi grand que

si l'on avait réveillé d'un tombeau le pauvre soldat pour lui dire : Vis !

Lazare aux vêtements de bure grise, Lazare d'une Bible de l'avenir ! – Vois-tu, mon vieux camarade, c'est bien simple, une

résurrection ! Le soldat gagna du courage et réussit à s'asseoir sur

le lit ; il dit en anglais tout ce que lui avait appris durant sa maladie la

nurse qui l’habille avec un soin affectueux et il s'en alla. La voiture s'éloigna ; bientôt le bruit du moteur

s'éteignit dans la distance. Nous poursuivîmes la conversation et le médecin se

rendit compte que le soldat avait oublié sur la table de chevet le port en cuir

usé et grossier, de ceux qui se ferment avec une bande enroulée autour. Très

ému, il le remit à l'infirmier en disant : – Le jeune homme a oublié ceci. Qu’on le joigne aux autres affaires du malade. Ceci, quand Dieu le veut, c'est toute la vie du soldat

... Du seuil de l’infirmerie, un infirmier en tablier

blanc énonce : – M. le Docteur, l'auto qui était partie il y a

quelques instants est rentrée. Derniers jours

de mai 1918 : Pina de Moraes, malade, s’inquiète

pour sa mère La

toux me fait mal. Je pense que je dois être très malade. Il y a une chose qui

me travaille dans la tête : l’écriture de ta dernière lettre est

tortueuse, inégale, décomposée : on la dirait tracée par une main qui

tremble ; celle de l’avant-dernière était de même. Et toi, ma mère, tu

t’excuses en me disant que tu n'y vois plus. Ce ne doit pas être vrai. Ce pieux

mensonge n'est fait que pour tranquilliser : je connais ton écriture. J'ai

appris à la connaître dans les milliers de lettres que tu m'as écrites depuis

mes dix ans. Tu dois être malade. Mon Dieu, comme cette idée me tourmente !

Peut-être dans ta chambre es-tu en train de regarder de grands yeux

miséricordieux le soir descendre les degrés de la montagne de Saint-Dominique

jusqu'à l'eau du Varosa. Et, de tes yeux pleins de

Dieu, bien des larmes couleront. Tu as à partager en trois : celui qui mort et

les deux qui te restent et qui sont à la guerre. Ta douleur religieuse va de

croix en croix, comme en un calvaire, et tu es ma très sainte mère. Tes mains

qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui ne sont jamais lasses de donner du

pain aux pauvres, égrainent ce chapelet qui fut, me disais-tu, porte-bonheur de

tes couches. Si près et si loin ! Le soir se fait plus triste. C'est mon âme

ombrageuse qui descend avec le jour les degrés de la montagne, et, si l’Angélus

t’a serré le cœur, c'est que, dans les gémissements du bronze, tu as entendu la voix de ton fils.

Tu dois être malade, ma petite mère. Tu comptes les jours qui manquent pour mon

retour. Ils sont beaucoup, hélas ! Beaucoup ! Beaucoup ! Il

valait mieux en oublier le nombre. Il vaudrait mieux n’y plus penser. Je ne

suis pas allé aujourd’hui avec les soldats. C’était impossible ; je suis trop

fatigué. Je n’ai pas de remords ; ce n’était pas pour combattre. Je suis

resté à regarder la forêt de Nieppe qui emplit l’horizon, et à contempler les

braises de la cheminée, qui me réchauffent. Ambleteuse,

mi-juin 1918 : Pina de Moraes est hospitalisé à

Ambleteuse. Il est déprimé. Je

suis arrivé avec une carte jaune, pleine d’identifications et de cachets. Muni

de cette carte, je dois me présenter à l’hôpital. Il ne m’a pas coûté de me

retirer. Les Allemands n’attaquaient pas ; je n’avais pas et je n’ai pas

encore, d’ailleurs de repos. Ici, c’est la Base, comment pourrai-je me

refaire ? Il n’y a pas de place, m’a-t-on répondu successivement dans les

hôpitaux. – Pas de place ! Où aller ? Où ? J'aurais fait

cent fois mieux de rester où j'étais. Pourquoi suis-je venu ? Pour promener la

honte de mon uniforme boueux et ma maladie ? Dans la foule des soldats, on

remarque ceux qui se mettent au garde-à-vous ! Ceux-là doivent être des

combattants. Les autres ne font même pas attention. Cela m’attriste. Toi, ma

mère, malade et si loin ! Le pays désorganisé, livré à d’intestines querelles

entre des victimes et des lâches, ce qui reste de mes soldats divaguant, la

santé ruinée par douze mois consécutifs de tranchée. Vaincu dans la grande

bataille, je n'ai même pas une lettre ; je n'ai même pas mon ordonnance. Je ne

découvre d'amitié que dans le murmure que les vagues font parvenir jusqu’à moi. A la plage il doit y avoir certainement

de la place. C'est la première fois que les larmes me

viennent. Elles tombent sur le sable que la marée haute emportera, après avoir

roulé autour de ma poitrine, comme autour de la carcasse de la dernière

caravelle perdue par « Adamastor ». Cette mer, Maman, c'est l'Atlantique de

chez nous. Atlantique, « Mare

Nostrum » !

Le jour tombe. Le soleil met des teintes de souffrance sur l'eau,

et la mer, tout à l'heure glauque, est d'un rouge de sang. Quel beau fond pour

les attitudes suprêmes, que le délire des combattants a laissées dans mes yeux

pour l'éternité. Les voilà qui passent. Ils s'en vont, les héros ! Laisse-moi

me lever ... Ma mère, je te ferai mon récit plus

tard, veux-tu ? Je te ferai mon récit aux veillées, n’'est-ce pas ? Pendant que tu mettras des franges à cette

couverture au crochet, que tu as commencée quand je suis parti pour faire la

guerre. Les lames s'acheminent de loin ; on dirait qu’elles viennent me voir et

s'achèvent en un clignement de paupières aux longs cils mousseux. Je deviens

plus triste, quand la nuit descend. Les dunes se raient de noir, le sable se

fait grisâtre, et la mer est une grande ombre ondulante, toutes ces ténèbres

auraient de la place dans ma poitrine. Au long de la nuit, une

souffrance profonde me traîne. Ma mère, le bonheur, on le cherche. Il vient du

dehors et finit en nous ; le malheur, c'est en nous qu'il commence et il

s'élargit, il se répand. Le bonheur a une fin, le malheur est un destin sans

bornes. Je me perds dans toute cette douleur, et

je me donne comme en expiation. C'est une veillée de douleur ! La mer, c'est la

larme infinie pleurée par la tristesse des mondes. La nuit sombre et triste

paraît me recouvrir comme la terre d'une tombe. Mes sens s'évanouissent, La

grande mer psalmodie et fait retentir dans les dunes des « Palestrinas » d'eau. Et je rêve que mon pays est une figure

héroïque à diadème de granit, et que l'Atlantique est son manteau de cour

traînant sur une route sans fin. Le plus grand rêve du plus humble des

soldats ! Ambleteuse, début de

juillet 1918. Je suis à l'hôtel de la Plage[1];

de mon lit, je vois l'amoncellement des maisons de Boulogne ; la chambre est

garnie d'un papier à ramages ; un Christ soumis, résigné pour ainsi dire aux

fatalités de la douleur, y est suspendu. La couleur des plaies a tellement

vieilli qu'on dirait en vérité du sang sec et poussiéreux. Mes amis médecins me

soignent avec une tendresse fraternelle, dont je leur suis très reconnaissant.

Quand la lumière baisse, dans ma mémoire passent les souvenirs les plus

lointains. Si tu savais, Maman, ce que je trouve parfois ! Tiens, te

souviens-tu d'un petit pardessus que je n'aimais pas et que tu me forçais à

mettre ? Et quand je suis arrivé à la

maison sans l'avoir ! Ta figure, ah

! – Le pardessus,

mon fils ? – Je l'ai jeté

dans un buisson ! Si tu m'as puni, je ne m'en souviens

plus, mais je pense bien que non. Et beaucoup d'autres épisodes me passent par

la tête. Le matin, une Française mince et blonde, toujours souriante,

m'apporte « Le Télégramme ». Non, les Allemands n'ont pas encore passé la forêt où j'étais. Et cela

me fait une grande joie. La toux commence, quoique bien lentement, à

disparaître. J'ai eu aujourd'hui la visite d'un de mes hommes blessés d'il y a

quelques mois. Il m'a fait le salut de la main gauche ; le bras droit tombait

sans mouvement, terminé par la main, à laquelle les doigts tordus et confondus

donnaient l'air d'un insecte étrange. – Ce bras,

jeune homme, c’a été le diable ? J'ai dit cela de l'air de quelqu'un qui

parle d'une chose sans importance. Et tu veux savoir ce qu'il m'a répondu ? - Ah ! Mon

lieutenant, je ne pourrai plus retourner aux fêtes avec la musique de mon

village ; maintenant, je ne pourrai plus jouer. Et il regarda tristement son

bras infirme. Et sais-tu ce que j'ai pensé ? Qu'en rentrant chez lui, il y aura

quelque chose de cassé dans son étreinte enthousiaste ; il ne pourra pas fermer

la chaîne ; il lui manque l'anneau pour le tour que font les bras, quand ils

donnent ses limites au monde. Et, quand il aura un fils, il ne pourra pas le

hausser à la hauteur de ses yeux. Et suppose, suppose que le petit lui demande

de le faire, pour le distraire ? – Eh bien, mon

garçon, tu t'amuseras encore davantage et tu n'auras pas besoin de te fatiguer

à souffler ... lui dis-je pour le réconforter. Quand il me quitta, il partit content,

Pauvre gars. Aux vitres des maisons de Boulogne, si

sombres, il y a des reflets de couchant, et je vais te quitter pour continuer

de penser à toi, longuement, interminablement, jusqu'à retrouver ton âme.

Encore Ambleteuse. Mes amis médecins sont d'une grande sollicitude. Je me suis

levé. Ambleteuse est triste. Vigny me vient à la mémoire. Il me souvient d'un

de ses contes militaires qui parlent de Napoléon et d'un abordage tragique. Il

me semble qu’il se passe ici. Tes lettres ne me parviennent pas toujours. A ton

souvenir, maman, viennent se joindre mille idées douloureuses. Pourquoi

n'écris-tu pas à ton fils ? Cette tranquillité de la Base finit par me

martyriser. Comme je voudrais te voir, ma mère ! Ambleteuse, fin de

juillet 1918. Retour au Portugal de Pina de Moraes. On m'a donné aujourd'hui une feuille de

route, qui me permet d'aller passer soixante jours au Portugal. A l'expiration,

je dois me présenter de nouveau devant un conseil médical. Je vais te

voir, ma petite mère ! Enfin tu vas finir de compter les jours qui manquent

pour mon retour. C'est terminé aujourd'hui. Tu avais tes raisons, tu devinais

que je te reviendrais un jour, n'est-ce pas ? Tu n'as pas pu écrire ? C'est ta

maladie. Tu t'es trop tourmentée, le jour de la grande bataille, et ta santé a

fléchi. Tu vas voir comme tu guériras, tu vas voir. Si tu savais, mère, le

transport de joie que je ressens à l'idée de retourner chez nous ! Ritorno Ce sont des

mots de résurrection pour de milliers de combattants. C'est l'alléluia de tranchées. Rentrer au bercail ! Je passerai

mes mains dans tes mains, comme si je n’en croyais pas de mes yeux, comme si

j'étais aveugle et ne pouvais les reconnaître sans les toucher. Je les

couvrirai de baisers, qui ne seront jamais aussi nombreux que leurs

bénédictions. Tu sais, mère, je te permets de me

réveiller le matin ; pas besoin de guetter mon réveil. Vois-tu, tu guettes mon réveil depuis

que je suis né. Combien de fois, combien de fois t'es-tu penchée en t'appuyant

des bras sur mon berceau ; combien de fois t'es-tu penchée sur mon lit et sur

tes souvenirs, pour voir si ton petit gars était bien ! Tant de craintes, mère : quand j'étais

enfant, que le petit n'aille pas se réveiller, et maintenant que le petit

n'aille pas mourir à la guerre ! Les souvenirs des mères, elles les portent

avec elles entre leurs deux bras, comme pour les bercer. Le lait se dessèche

dans les seins pour se fondre en larmes dans les yeux. Que veux-tu ma mère,

nous sommes vos enfants toute la vie ! « Ritorno », je vais te voir, je t'avertirai ;

viens au tournant de la route. Tu vas te tourmenter de me trouver si abattu ;

mais tu auras la joie de me voir reprendre des forces. J'entends déjà chanter

les larmes dans tes yeux. Les mères aiment davantage celui qui les a fait plus

souffrir ; le fils bien-aimé, c'est celui qui est mort. Et moi, c'était comme

si je mourais tous les jours ! Viens au grand tournant de la route ! Et

embrasse-moi si fort que tous les regrets de ne pas m'avoir petit en soient

tués. Pour les mères, chaque jour qui passe est un regret. Nous grandissons, et

c'est comme si nous fuyions. Chaque jour fait leurs regrets plus grands. Tu penses

que je ne sais rien de l'immense jalousie que vous causent les berceaux ! Viens

au grand tournant de la route ! Je te raconterai lentement, pendant que

le soleil rentrera de son pèlerinage à la petite chapelle de notre montagne, je

te raconterai un combat, un combat où il y eut de belles attitudes et de

profondes souffrances. Tu t'attendriras sur ton soldat et sur tous ceux des

autres mères. J'entends déjà ton commentaire suprême : – Mon Dieu ! C'est pour te rappeler les pages d'histoire

que tu m'as apprises et que sans doute tu as oubliées. Il y a si longtemps !

Dans 1a montagne s'éparpille le dernier psaume du jour qui descend et, avec

l’habitude que tu as prise de ne pas me voir, il va te paraitre que ce n'est

pas moi qui parle. Les mères, maman, oublient ainsi les fils : comment fait-il

que ce soit lui ? Tout à l'heure encore je l'entendais dans mon cœur ... Dis-moi

un secret. Comment expliquez-vous ce mystère ? Vous pouvez avoir plusieurs

enfants et pour chacun d'eux vous aurez l'air de n'être que sa mère à lui. Le

mystère est plus grand encore d'avoir pour tous ce qui n'était que pour un seul. L'amour des mères, ce qui n'est pas à

nous, c'est seulement ce qui n'est pas contenu en nous. « Voltar », Retour ! C'est comme si tu descendais du calvaire

que je t'ai fait gravir. Les mères ont toutes leur calvaire. Les femmes font

aussi la guerre, et je ne sais pas ce qui vaut mieux ou du sang des combattants

ou de leurs larmes. Tu ne te souviens pas de m'avoir entendu dire que la

résurrection a été bien plutôt le fait des larmes de Marie que du sang de Jésus

? Je vais te voir ! Le fil de coton de ta couverture ne fait

pas plus de tours que le fil de tendresse qui descend de tes yeux pour

envelopper ton fils. Et puis le soleil vu me guérir ; mes montagnes vont me

bercer, berceau gigantesque ! Je suis aussi le fils de la terre. Sur la pente,

les arbres sont tranquilles comme des troupeaux. Ceux des Flandres, ma mère, je

les ai vus tant de fois au long de la plaine, à la lueur des feux ; spectraux,

ils s'enfuyaient comme des perdus. Laisse-moi oublier ! Les yeux sur le Marâo, mon regard s'en ira, comme une aile détachée,

effleurer la cime la plus haute, mains de granit tendues vers le ciel. Voltar ! Ritorno ! Je vais garder ces feuillets ; les

« camones » m'ennuient à crier de la

route : – No light ! No light ! Je suis donc forcé d'éteindre la

lumière. Je vais te quitter ; je reste en la compagnie du Christ, dont je t'ai

parlé et qui, dans la pénombre de la chambre, à la lumière blafarde qui

traverse les carreaux, est étreint d'une agonie si lente, si lente qu'elle se

prolonge jusqu'au matin, quand la toux ne me laisse pas dormir. Je t'envoie ma

dernière « saudade », le suprême élan de mon cœur

nostalgique. Laisse-moi rire ; c'est comme la dernière cartouche ! Bénis-moi,

au nom de Dieu. Quand

cet officier rentra chez lui, sa mère avait succombé ; le cœur de la pauvre

femme s’était tellement fatigué durant deux années de guerre qu'il avait cessé

de battre doucement insensiblement. [1] Je n’ai pas trouvé de témoignages ou de

photos d’un quelconque hôtel de la Plage à Ambleteuse. Il doit certainement

s’agir du Grand Hôtel d’Ambleteuse construit en 1903 et dont la vue à partir

des chambres donnait vers Boulogne. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©