Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Introduction sur les déportés belges de la

Grande Guerre (Dr Loodts P) La déportation de travailleurs civils par les autorités militaires allemandes commença en décembre 1916. Voilà quel genre d'annonce fut affiché sur les murs de nos villages: Avis Samedi 2 décembre à 10 heures du matin (h. c.) tous les hommes âgés de 17 à 55 ans habitant la commune de ... doivent se présenter devant l'école nouvelle à Marbehan munis de leur certificat d'identité et de leur carte de contrôle. Le fait de ne pas se rendre à cette convocation entraînera de fortes peines d'amende et de détention par transfert immédiat, par contrainte en allemagne. Il est recommandé d'emporter de légers bagages et vêtements d'hiver et des provisions de bouche pour une journée. Der vorstand des Deutschen

Meldeamt Arlon, le 28 novembre 1916

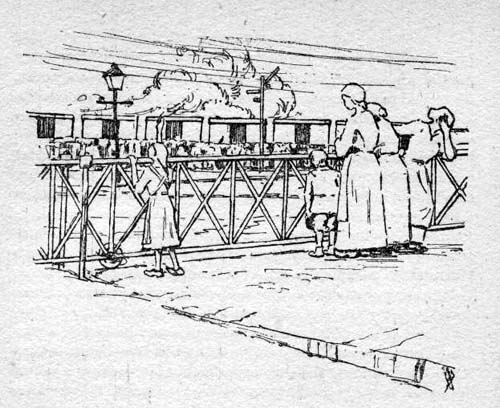

Dessin de Raphaël Clédina Dans leur livre "Les Larmes Gaumettes", Léon Thiry et Nestor Outer ont bien décrit la séance de réquisition des hommes pour la déportation: 4 décembre 1916! Une journée dont les Virtonnais garderont longtemps le souvenir. Ce jour-là, le ciel était particulièrement maussade, il tombait de la neige: le sol gris et boueux se jaspait de blanc. La tristesse du décor était adéquate à celle des malheureux habitants qu'un ordre barbare convoquait pour sept heures dans la cour du Collège communal et qui s'y rendaient déjà par petits groupes, apeurés et inquiets au petit jour pâlot. (...) Entre des cordes tendues, comme pour un défilé de bestiaux, les gens de Virton, de Saint-Mard, de Lamorteau, de Musson, de tous les villages et hameaux du canton, passent un à un, montrent leur carte d'identité, sont libérés ou retenus immédiatement après quelques questions posées à l’individu ou quelques témoignages à son sujet des autorités respectives de chaque localité. Lugubres et tristes résonnent par intervalles des cris: "Abtransport!" (à expédier!) Des femmes, des enfants, en rangs serrés, attendent dans la boue et la neige, dehors, les pères, frères ou maris à qui un heureux sort a épargné les déchirements d'une horrible séparation. Que de joie à la sortie de ceux-ci, que de cris et de larmes quand celui qu'on attendait s'attarde ou ne reparaît plus! Bientôt le premier convoi est formé pour l'exil. Encadré de durs soldats, précédé d'un chef hautain, une troupe, un troupeau plutôt, d'adolescents et de vieillards et d'hommes mûrs sont conduits vers la gare où le train sous pression les attend pour les conduire en Allemagne...Ils fendent la foule venue sur leur passage pour saluer une dernière fois ceux qui partent, leur serrer la main, les embrasser. Pourtant, les déportés refoulent en eux leur rage et leurs larmes, ils chantent la Marseillaise à tue-tête ou la Brabançonne, et s'empilent dans les wagons à bestiaux qui les emportent en attendant un autre départ qui sera suivi d'un autre et puis d'un autre encore jusqu'au soir. Ce jour là, le coeur du pays gaumet s'est vidé de son sang et ses yeux ont pleuré toutes ses larmes! Les déportations de 1916 suscitèrent de vives réprobations de la part du Cardinal Mercier et de la part de nombreuses autorités mais l'occupant fit la sourde oreille. Roger Saussus dans son livre "La guerre à 14 ans" (Editions La Dryade à Vieux-Virton, 1968) nous décrit très bien les conditions de vie des déportés. Les étudiants échappaient d'office à la déportation. C'est pourquoi d'anciens élèves redoublaient ou triplaient leur dernière année d'enseignement secondaire. Plusieurs ne faisaient parmi nous que d'éphémères apparitions. Mais tous étaient là lorsque les classes supérieures défilaient au Meldeamt, le bureau de recensement où se présentaient périodiquement tous les hommes de 17 à 55 ans. Que de fois ils y poireautèrent deux à trois heures durant, dehors et par tous les temps. Désagréments négligeables, si l'on pense à ces camps où le thermomètre marqua 30° sous zéro, et à ces baraquements dépourvus de tout confort où les déportés se couchaient tout habillés sur leur paillasse de copeaux...sans parvenir à se réchauffer vraiment une seule fois de tout l'hiver. La nourriture était infecte et scandaleusement insuffisante: quelques tranches d'un mauvais pain (parfois alourdi de sciure de bois), des carottes, des betteraves, des rutabagas...et même des glands. Le café: de l'eau tiède colorée. La soupe: une autre eau tiède où il fallait bien chercher pour trouver un peu d'orge perlé ou des traces de farine d'avoine, des résidus de pomme de terre, des déchets de légumes...des oeufs de poisson. Pour certains, c'était une aubaine de pouvoir manger un rat! Sans les innombrables colis qui prirent le chemin de ces camps, combien de nos compatriotes n'en seraient jamais revenus! Sont condamnés à la demi-ration, ceux qui refusent de travailler, et ils vont croupir le plus souvent dans un cachot ou en forteresse. Parmi ceux qui en sortiront vivants, bons nombres en resteront handicapés pour la vie. (...) Les camps d'Allemagne n'étaient pas les seuls. Il y en avait aussi en Flandre et en France. Pour ces derniers, ouvrons de nouveau le livre "Larmes gaumettes" de Léon Thiry et Nestor Outer: Des Gaumets furent déportés à Montmédy, Villecloye, Bièvres et d'autres localités à proximité du front ouest. Leur sort ne fut pas meilleur que celui des malheureux déportés en Allemagne. Ils durent travailler le jour; le soir ils étaient enfermés dans des enceintes de fil de fer barbelé, tel un bétail, et gardés par des sentinelles, fusil chargé. Les obsèques de certains furent de véritables manifestations nationales. Parlerons-nous de l'ignoble bagne de Sedan, où plusieurs Gaumets durent purger une condamnation? Cette citadelle fut un véritable enfer. Près de trente-cinq pour cent des déportés y laissèrent leur vie à la suite de coups et de privations. Pour l'ensemble des déportés belges, 1.311 sont décédés en Allemagne; 1.218 dans les camps de Flandre et de France. Mais ces chiffres ne disent pas ceux qui sont morts prématurément après leur libération ni tous ceux dont la santé est restée compromise... Récemment Stéphanie Claisse dans son article "Le déporté de la Grande Guerre, un héros controversé" (article paru dans les Cahiers d'histoire du temps présent , n° 7, 2.000, édités par le centre d'Etudes et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines et dont la rédaction est situé rue de la Loi, 155, Bruxelles 02 287 47 10) a bien décrit la situation très ambiguë des anciens déportés après la Grande Guerre: si la reconnaissance des civils fusillés est affirmée sans aucune contestation, il n'en alla pas de même pour les déportés. Face aux souffrances endurées par les soldats ou les prisonniers, les épreuves des déportés sont relativisées car certains d'entre eux "pourraient" avoir trop facilement accepté de travailler pour l'ennemi. C'est dans cet esprit, que la Commission de la Reconnaissance Nationale de la Province de Luxembourg adressa aux bourgmestres sa circulaire du 23 novembre 1919. Ce document précise en effet : "Des propositions peuvent toujours être faites en faveur des ouvriers déportés pour refus du travail qui sont décédés en Allemagne ou rentrés au pays malades par suite des mauvais traitements subis. Pour chaque déporté que vous signalerez, vous devrez, Monsieur le Bourgmestre, joindre à l'état de renseignements une attestation établissant qu'il n'a jamais accepté de travail favorable à l'ennemi". Plus loin dans cette circulaire, la menace se précise: "On doit avoir posé un acte de courage ou de dévouement pour pouvoir être l'objet d'une proposition de distinction. Il ne peut donc être question de donner des récompenses honorifiques aux personnes qui ont été, sans raison d'ordre patriotique, victimes de la barbarie de l'ennemi ou qui, conduites de force au travail, se sont soumises aux injonctions de l'occupant." Après avoir subi l'exil et les mauvais traitements, le déporté à son retour en Belgique se vit donc souvent obligé de prouver qu'il avait été un "bon déporté" pour jouir de la considération de son pays...Les blessures de la guerre continueront longtemps à faire souffrir après que le bruit des armes se soit éteint! Pas seulement les souffrances que l'ennemi avait infligées directement mais aussi toutes celles nées de la suspicion et de la catégorisation à outrance des citoyens dans la guerre : n'y avait-il pas en effet les soldats du front, les soldats de la base arrière de Calais, les soldats internés en Hollande, les soldats prisonniers, les déportés politiques, les déportés économiques, les rescapés civils des massacres...Chacun voulut récolter sa part de "mérite" à la guerre! C'était sans doute là une réaction toute humaine qui permettait d'être "reconnu" de la société, d'y retrouver un nouveau statut dans l'après guerre mais elle généra sans doute aussi une part d'exclusion sociale et d'injustice ! LE PREMIER RETOUR DE DEPORTES A LIEGE. Tiré du livre « Pays de gloires ». Dessin de Raphaël Clédina. Ce fut au début de l’année 1917 qu’arriva à Liège-Guillemins le premier train de déportés rapatriés. La nouvelle s’en communiqua avec une étonnante rapidité : « Un train venait d’arriver en gare, il était garé le long du mur bordant la rue Mandeville et contenait des civils belges revenant d’Allemagne ; de quel camp, on ne savait ?.....Mais il y avait des malades, des morts durant le trajet, les survivants criaient à la faim ! Vite, il fallait des vivres, les habitants des environs avaient porté déjà tout ce qu’ils avaient ; on sonnait à toutes les portes du Quartier du Laveu, de celui de Sainte-Véronique, comme dans ceux des Guillemins et de Fragnée. Les sentinelles empêchaient le monde de se porter vers le train, mais on arrivait quand même…… Vite, madame, du pain, du café, tout ce que vous pouvez, ils ont si faim ! » Tels étaient les cris troublants de cet appel de générosité. On s’empressait, on donnait, mais tout cela parviendrait-il ? J’enfilai la rue Mandeville ; il ne fallait pas courir, on eût été arrêté ; j’arrivai à l’endroit indiqué et je vis…. : Je vis un spectacle que je n’avais pu imaginer ; des hommes décharnés, méconnaissables, en grappes aux portières des wagons ou montés sur la toiture des véhicules du convoi, criant épouvantablement : A moi, à nous, du pain, à boire ! Et ces hommes étaient de ceux que, naguère, j’avais vus passer plein d’un fier courage…Les sentinelles furent débordées ; on faisait la chaîne et l’on se passait, de mains en mains, le pain, la viande, les carottes, le chocolat, que sais-je encore ? Un plan incliné avait été organisé le long du talus et au moyen d’une corde, on envoyait à ces malheureux des paniers de victuailles, des cruches de café, des bouteilles de vin, de la bière, etc. Décrire le désespoir de ceux qui, pour une cause quelconque, ne recevaient rien, ne se peut… Et puis, le renfort de soldats était venu, les fusils furent chargés et dirigés vers la foule et il fallut, le désespoir dans l’âme, quitter ce lieu de désolation. A cette heure encore, j’entends le cri horrifiant, répété par des centaines de voix…J’ai faim, oh ! Si vous saviez ce que nous avons faim ! Hélas ! Je n’avais fait que mon apprentissage dans la souffrance ; l’avenir me réservait bien d’autres choses terribles. Il fallait aviser. On ne pouvait laisser ainsi rentrer au pays natal, sans les secourir efficacement, ceux qui avaient payé un aussi grand tribut au devoir. Dès ce jour, l’œuvre Liégeoise de secours aux déportés rapatriés fut créée ; j’eus l’honneur de pouvoir y apporter mon concours. Il fallut d’abord obtenir de l’Autorité occupante les permis indispensables. Elle avait été fortement inquiète la veille, en voyant grandir comme une menace de révolte dans cette foule, qui n’avait tenu aucun comptes de ses ordres et qui avait acclamé les victimes de son Gouvernement. Il s’agissait de profiter de cette impression. La décision se fit toutefois attendre, le premier soin de l’Autorité fut de faire enlever de la devise de l’œuvre le mot « déportés ». Je ne vous parlerai que des arrivages à Kinkempois, parce que c’est là surtout que les trains complets stationnaient. Nous y avons reçu parfois quatorze cents déportés en même temps. Le Camp, dont la grande cour carrée, couverte de cendrées noires, était de front à la route de Liège au Val-Saint-Lambert, avait, des deux côtés latéraux, de grandes baraques en planches. Notre petite infirmerie était constituée d’une loge foraine louée pour l’usage indiqué. A l’entrée de la cour, à droite, se trouvait le corps de garde. Juste en face de celui-ci, mais de l’autre côté de la route, se trouvait une maison isolée habitée par Veuve Soreille et ses enfants. Cette maison hospitalière devint rapidement le lieu de rendez-vous de parents venant de loin, désirant des nouvelles de leurs exilés. La gare de Kinkempois se trouve derrière cette maison, en contre-bas de la route d’Ougrée ; mais de nombreuses voies longent le talus, bordant celle-ci. C’était généralement sur l’une de ces voies qu’on aiguillait les convois de rapatriés, et ceux-ci arrivaient alors au camp après avoir descendu ce talus et franchi la route d’Ougrée. C’est à ce moment que nous les recevions. Je suis impuissant à vous dépeindre, chers enfants, l’émotion angoissante qui nous étreignait alors ! Figurez-vous un régiment d’infanterie, mais dont les uniformes étaient remplacés par des costumes civils, sales, déguenillés souvent, et dont le sac d’ordonnance avait fait place à des objets de toute nature, portés à la bretelle, sur l’épaule, en mains : des caisses à sucre de la raffinerie de Tirlemont, des caisses à savon sunlight, des besaces de toutes nuances, de toutes formes. Représentez-vous des hommes hâves, d’une maigreur squelettique, la barbe inculte, éclopés, courbés sous leurs bagages trop lourds ; d’autres, encore soutenus par des plus ou moins solides ou portés à dos par des compagnons pitoyables. Tous avaient les pieds endoloris, mal chaussés pour la plupart, sans bas. Les uns s’appuyaient sur des bâtons tirés à même d’un fagot. Leur aspect lamentable donnait le frisson ! Ils défilaient ainsi, en prononçant inévitablement les même questions : Où sommes-nous ici ? Quand pourrons-nous repartir ? Et toujours aussi la même affirmation : Nous avons faim ! Ils nous inspiraient non seulement une pitié profonde, ces déambulants affamés, mais encore une révolte de tout notre être contre la nation qui les avait réduits à un tel degrés d’abrutissement, car ce n’étaient plus des hommes qui passaient devant nous, mais du bétail humain ! Ils nous arrivaient presque toujours la nuit pour ne pas, supposions-nous, provoquer de s manifestations du public, à la vue de ces masses mouvantes de mourants ! Nous nous efforcions, de tout notre pouvoir de leur inspirer confiance, de les rassurer, leur affirmant que des Belges allaient s’occuper d’eux, que nous étions leurs amis. Nous comprenaient-ils et nous croyaient-ils seulement ? Ne voyaient-ils pas, à côté de nous, des soldats armés et, au centre du Camp, un major et son officier d’ordonnance les interpellant d’une voix rude ? Ce n’est qu’après un certain temps, qu’une détente se produisait en eux. Les paquets déposés, les hommes étaient rassemblés dans la cour ; un sous-officier, tenant en mains les listes apportées du camp d’origine par le chef de transport, commençait l’appel et la classification par arrondissements. Il faisait terriblement froid, car l’hiver 1916-1917 fut l’un des plus durs dont on se souvienne ; la température à Liège a atteint jusque 22° sous zéro. Les rapatriés disaient qu’il faisait bien plus froid encore en Allemagne. Nous procédions alors à la distribution des bols de bonnes capacités et le ravitaillement commençait. Sitôt servi, chacun reprenait sa place dans le rang, tout en mangeant sa soupe. Celle-ci était fournie par les Allemands ; si elle n’était pas appétissante, elle avait du moins le mérite d’être bien chaude et réconfortante, elle constituait comme un repas d’adieu de l’Allemagne à des hommes qu’elle avait failli laisser mourir de faim. La distribution du pain et de la viande, offerte par le Comité National, se faisait au moment de la rentrée dans les baraques, l’homme une fois rentré ne pouvait plus en sortir tant que la distribution n’était pas terminée ; de cette façon, chacun était certain d’avoir sa ration. Quant au café, nous le distribuions, autant que possible, lorsque le contingent était attablé. C’est le pain qui réunissait tous les suffrages ; qu’il était bon, le pain de Belgique, depuis qu’on en était privé ! Et les cigarettes donc, c’était le dessert ! A peine les avions-nous distribuées que la fumée bleue montait en spirales vers le faîte de l’abri. Les langues, alors seulement, se déliaient. Oui, à ce moment, ces malheureux qui, tantôt, étaient comme hébétés, que les ordres, les encouragements, les paroles amicales laissaient absolument indifférents, commençaient à reprendre vie. Ils parlaient ! Et Dieu sait quelles histoires, à peu près toujours les mêmes, cent fois répétées, nous avons entendues dans ce camp de la route d’Ougrée ! Ils nous disaient leurs souffrances, les cruautés endurées, les privations subies, les marches forcées dans la neige dont on les avait accablés durant des journées entières, sans nourriture. Les vêtements ouverts par ordre, la défense de porter leurs écharpes, et toujours cette demande des gardiens : Travaillerez-vous ? Et à leurs réponses négatives, dans leur mâle résistance, c’étaient les coups qui pleuvaient ; on les exposait, la poitrine découverte, au vent Sibérien ; parfois, on les liait au poteau. Oh ! Le poteau, quelle torture, nous disent-ils ! Une perche rigide à hauteur d’homme, arquée vers le milieu ; on y attachait le malheureux, le ventre projeté en avant. Après une heure de ce supplice, le patient demandait grâce, s’il ne succombait pas avant. Et ils nous citaient le nombre de ceux qu’ils savaient morts là-bas. Là-bas….C’était en Allemagne, dans les camps de concentrations de Münster, de Soltau, de Gubben, d’Alten-Grabowr, pour ne citer que les plus importants. Là-bas….C’était l’enfer où on les avaient déportés de force, parqués sans literies, sans couvertures, sans feu, où ils avaient mangé les pires choses, telle la soupe aux œufs de poisson, où ils avaient, pour apaiser leur faim, donné jusqu’à deux marks pour un rat qu’ils tâchaient mutuellement de s’approprier, à peine était-il écorché. Là-bas….C’était dans les « Colonies », où on leur imposait, sous peine de mort, le travail forcé dans les marais et dans les carrières de sel. C’est là-bas que j’ai laissé mon fils, nous disait un brave de Nivelles….le reverrais-je jamais ? C’est là que mon père est mort, me contait un jeune homme du Hainaut, je ne sais pas bien l’endroit, il est tombé dans la neige, on m’a empêché de le relever et je ne l’ai plus revu. C’est là encore qu’on a voulu astreindre les déportés à signer des contrats de travail, non pour les travaux des champs, mais pour le travail dans les usines forgeant les canons destinés à tuer leurs frères, dans celles où se préparaient les munitions et tous les engins de destruction, dans les fabriques de gaz asphyxiants, etc…. Et tout cela n’était encore que prétexte. Le but à atteindre était de rendre la jeunesse belge impuissante à se fondre avec les vaillants de l’Yser, pour le cas où la grande armée allemande devrait reculer vers le Rhin. Mais, là-bas aussi, ils avaient résisté, énergiquement, systématiquement, en bloc, ils avaient refusé de travailler contre leur pays. Oh ! Combien ils étaient fiers de cette force d’âme qui les avaient soutenus et à laquelle ils devaient, au prix de quelles souffrances, d’être restés dignes du nom de Belge, malgré la menace continuelle de mourir de faim, de froid ou d’un coup de baïonnette. A cette seule pensée, leur regard s’irradiait et nous, chers enfants, nous étreignions de toute notre âme ces mains restées vierges de tout effort contre la Patrie. Oh ! Qu’ils étaient dignes d’admiration, ces patriotes, qui nous revenaient miséreux, et quel bel exemple de civisme, ils nous ont donné, ces grands caractères ! Il nous paraissait que maintenant ils nous regardaient avec des yeux plus doux, comme si ils avaient retrouvé les premiers êtres humains dont ils avaient perdu la notion depuis leur départ du village natal. En reprenant le chemin de la gare, heureux d’aller retrouver ceux qui leur étaient si chers, ils nous criaient un sonore « merci ». Nous en attendions d’autres… Mais si ceux-là n’avaient besoin que de nourriture, combien d’autres, victimes d’un régime abominable, demandaient des soins médicaux. Messieurs les médecins se multipliaient auprès d’eux. Et, dans notre rudimentaire infirmerie, s’étalaient alors des misères humaines inimaginables ; les oedèmes monstrueux des membres inférieurs, la gangrène à l’odeur pestilentielle, les plaies hideuses décelant les coups reçus, les pleurésies opérées avec de larges plaies béantes, les entérites sanguinolentes, toutes ces calamités voisinant avec des fiévreux, des typhiques et des galeux. La tuberculose, les pneumonies et les inanitions étaient communes ! Tous n’étaient cependant pas en état de continuer leur voyage, ils seraient morts avant d’arriver à destination, et malgré leur désir de rapatriement immédiat, ils étaient désignés pour l’hôpital. Chez ces malheureux, le besoin de revoir les leurs primait toutes les souffrances, toute idée de conservation ; on les décidait pourtant, et ils étaient placés dans une voiture hamac et transportés à l’hôpital où on les soignait avec sollicitude. Et pourtant, le déporté ne se rendait pas compte encore ; et telle était l’impression de terreur qui l’obsédait que, durant bien des heures, il se cachait instinctivement sous les couvertures, lorsqu’on approchait de son lit. Partout et en tout, le malade voyait des Allemands et dans ses rêves comme dans son délire, les mêmes mots revenaient : « Inutile, non, je ne signerai pas. » Mais il n’allait pas tarder à comprendre, et alors se produisait une crise de larmes. Enfin « il s’apprivoise », disait alors le bon docteur. Oui, ces malheureux, qui ne connaissaient plus que les coups et la force brutale, comprenaient enfin. Ils sentaient que leur calvaire était fini, et ils pleuraient de bonheur d’être délivrés de leurs bourreaux. Et alors, ils aspiraient à guérir aussi vite que possible. Ils souriaient à la Religieuse qui leur donnait à boire en caressant leurs fronts brûlants, en leur disant d’espérer. Ils l’écoutaient comme dans une béatitude et, affranchis enfin de leur affreux cauchemar, ils levaient les yeux vers le ciel et de leurs lèvres exsangues sortaient comme une action de grâces. Vous rappelez-vous Fernand Maingeot, souffrant horriblement d’œdème considérable, compliqué d’une énorme plaie gangrenée, envahissant presque tout le mollet de la jambe droite et à qui, malgré le règlement, vous passiez de temps en temps une cigarette, qu’il fumait au lit, où il est resté pendant quatre mois, sous l’impression que d’un moment à l’autre, il faudrait l’amputer ? Avez-vous souvenance de cette brave dame Louis Willems, venue expressément d’Anvers, pour déposer dans les bras de son époux, le bébé encore inconnu de lui, qui avait peur de votre béguin, mais qui s’endormit sur la poitrine de son père, dont les pieds congelés étaient tellement gangrenés, qu’il perdit les orteils sous ce lit de la Salle II, dans laquelle, durant, deux mois de séjour, on ne l’a jamais entendu se plaindre, malgré les douloureux pansements ? Et combien d’autres encore que vous avez consolés, combien on senti renaître l’espérance ! Combien aussi sont morts dans vos bras, en appelant sur vous la bénédiction de la Mère de Miséricorde que vous avez tant implorée pour eux ! Combien en reste-t-il de ces malheureux déportés sur les 46295 que, pour notre part, nous avons reçus en 313 transports en 1917 ? Combien sont morts depuis, et qui me dira le nombre de ceux que la tuberculose, les maladies nerveuses et autres affections rendent infirmes à jamais ? Lorsque, comme vous, j’étais enfants, j’ai lu l’ouvrage admirable, en sa véhémente propagande pour l’abolition de l’esclavage : La Case de l’oncle Tom, de Becker-Stowe. J’ai gardé un souvenir impressionnant des tortures endurées par les esclaves d’Amérique du Sud, que les planteurs réduisaient à l’état de bêtes de somme et faisaient mourir sous le fouet. J’y ai lu le récit de ces razzias de nègres, des brutalités supportées, des marchés où ils étaient mis à l’encan. En voyant nos rapatriés, ces souvenirs se sont représentés à ma mémoire ; j’ai comparé, et il m’a paru que les noirs de la Georgie avaient moins souffert encore que les déportés belges. J’ai vu revenir les prisonniers de guerre après quatre années de dure captivité ; j’en ai reçu en un seul jour onze, qui, devenus fous furieux, ont dû, avant de rentrer en France, être colloqués dans un asile Liégeois ; j’ai vu des soldats de toutes nationalités qui, devenus impotents dans les camps de travail du front, étaient envoyés en repos à la Citadelle de Liège, d’où ils ne sortaient que pour être renvoyés encore au labeur forcé, dans la ligne de feu, ou ré internés en Allemagne. Nous sommes allés en prendre des centaines au pied de la rue Pierreuse, afin de les munir d’un peu de pain avant leur départ. J’ai vu aussi des jeunes filles, des jeunes femmes, sortant de la prison de Siegburg et de la maison de correction de Vilvorde, étiolées, hagardes et faibles à l’excès ; leur vue me fit pleurer. Ces prisonniers, ces libérés de ces cachots nous inspiraient la plus vive compassion ; mais pourtant, leur état était enviable, comparé à celui des déportés rapatriés.

|

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©