Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

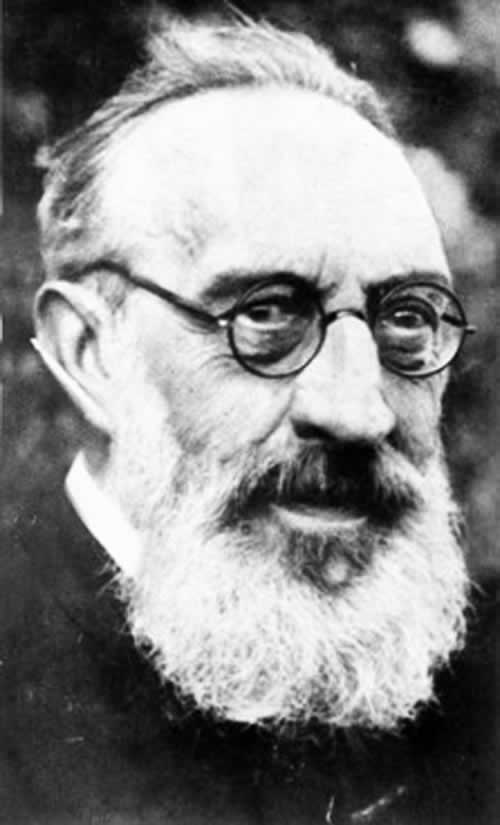

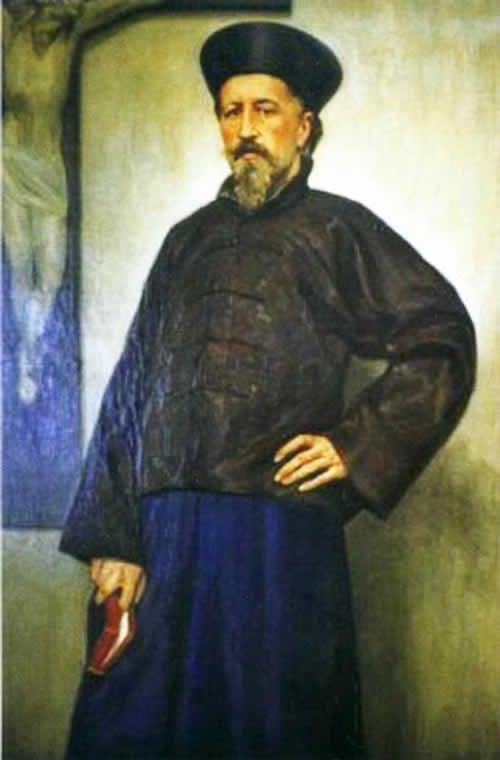

Histoire du Père Emeri Cambier, « Roi

du Kasaï », prisonnier pendant trois ans en Allemagne !

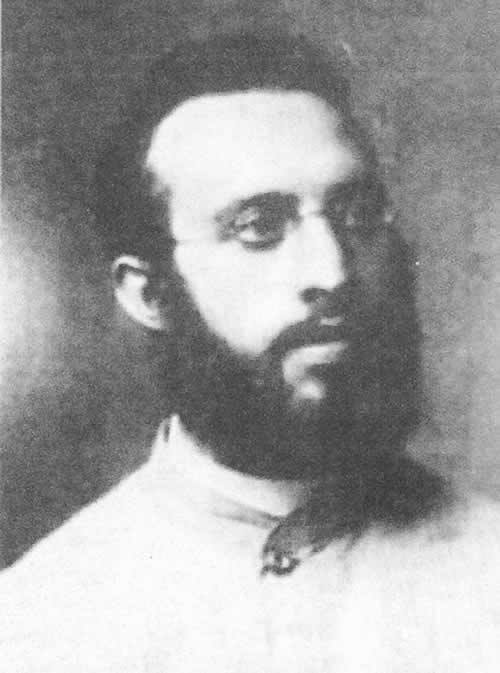

Le Père Cambier était un fameux garnement dans son adolescence ! Interne au collège d’Enghien, il se fait

remarquer par un caractère droit mais fort indépendant et espiègle. Défendant

les souffres douleurs du Collège, il n’hésite jamais à secourir plus faible que

lui, même s’il en coûte d’être puni. Ainsi, le jour où il gifle un

« président de table » pour avoir refusé de donner du café à un plus

jeune. Emeri est puni de son geste par une punition écrite mais la victime

secourue aide son bienfaiteur en « grattant » la moitié de la « colle » tout en

imitant l’écriture de son aîné. Le stratagème est découvert et Emeri est

convoqué chez le Préfet. Il doit bien avouer l’aide reçue mais ne veut pas

dénoncer son petit camarade. La sanction est lourde : la

« séquestration » durant un trimestre entier ! Cette peine signifiait qu’il était exclu de

tous les loisirs prévus pour les internes. Après deux mois de ce régime, le

Principal du collège, le chanoine Deblander, arrêta la punition à la seule

condition d’une excuse chez le Préfet mais sans aucune obligation de dénonciation

! Durant ses humanités, Emeri avait eu un

moment l’idée de devenir missionnaire comme son professeur, le Père Geluy, en

partance pour la Mongolie. Cependant, en fin d’humanités, Emeri, s’était décidé

à devenir officier. Avant de présenter l’examen d’entrée à l’Ecole royale

Militaire, son frère, curé à Châtelineau, lui conseilla de faire une petite

retraite de deux jours. Emeri accepta. Au cours de celle-ci, les projets du

jeune homme changèrent de façon radicale au point qu’il revint à sa première vocation. Emeri, 17 ans, rentre alors dans la

compagnie missionnaire de Scheut, congrégation appelée aussi Congrégation du

Cœur Immaculé de Marie[1].

Après un an de philosophie au petit séminaire de Bonne-Espérance suivi de

quatre années de théologie et de noviciat à Scheut, Emeri est maintenant prêt à

partir en Chine, le terrain de mission de cette congrégation. Cependant, le Roi

Léopold II, en 1888, intervint à Rome pour que les missionnaires Scheutistes élargissent

leur champ d’action vers le Congo. Ces missionnaires n’eurent alors pas d’autres choix que d’organiser

une première expédition vers cette immense contrée, domaine privé du Roi des

Belges.

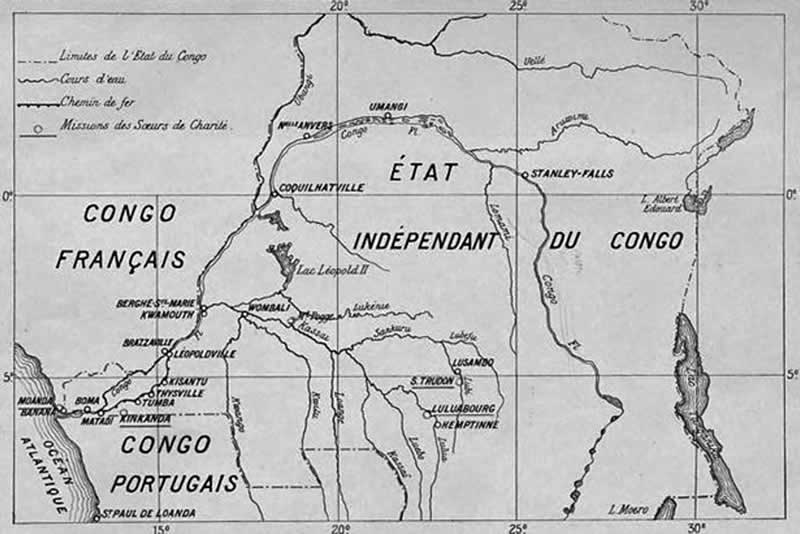

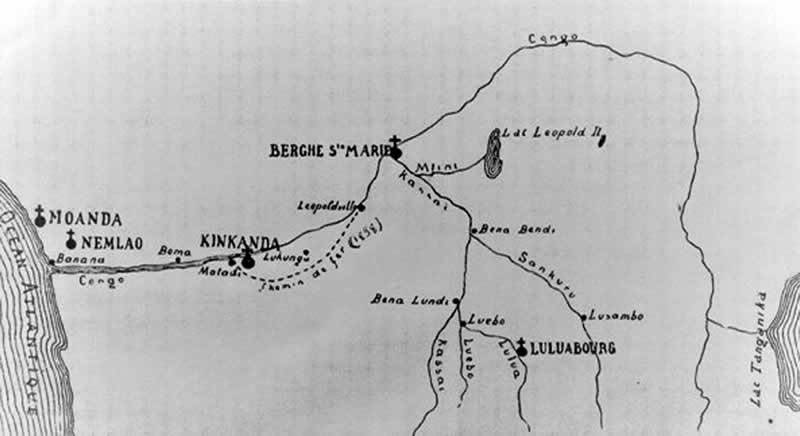

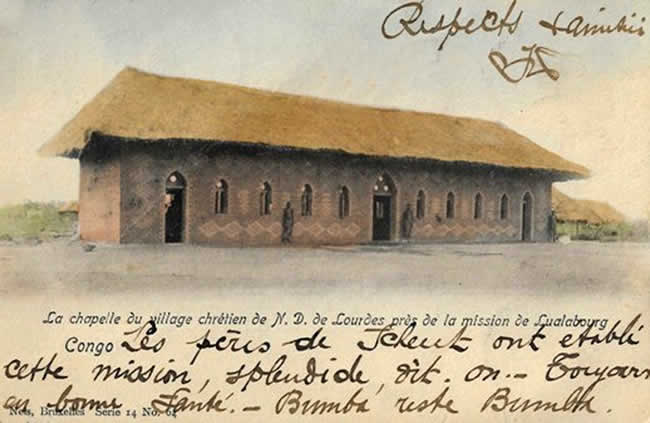

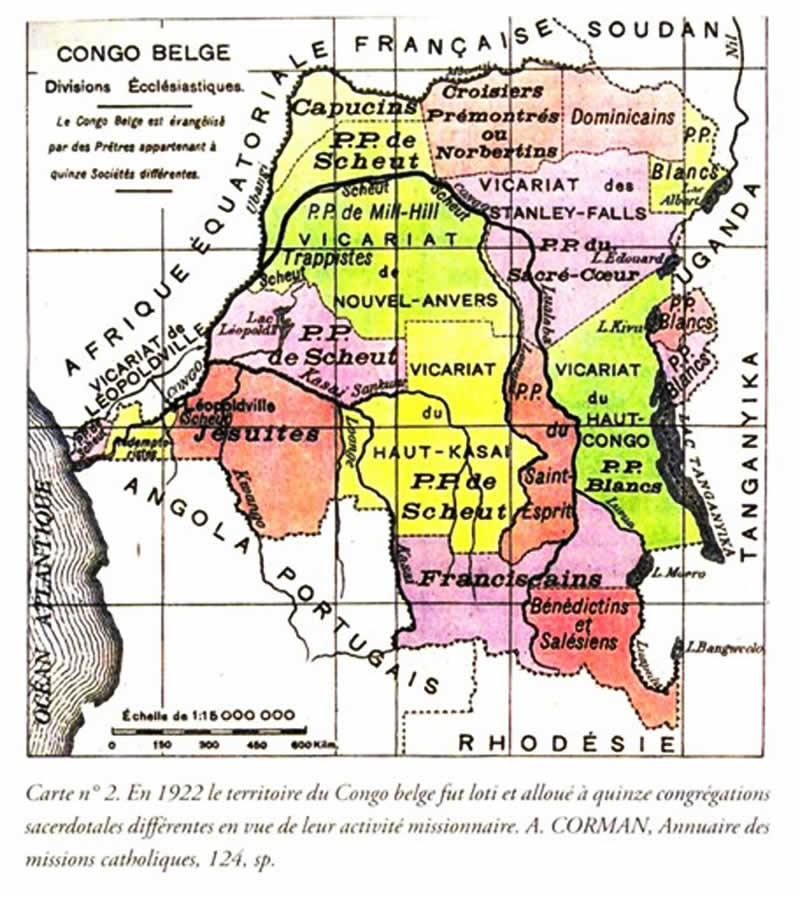

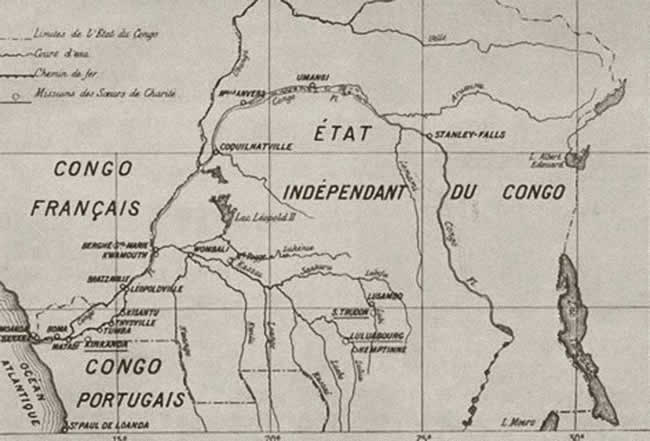

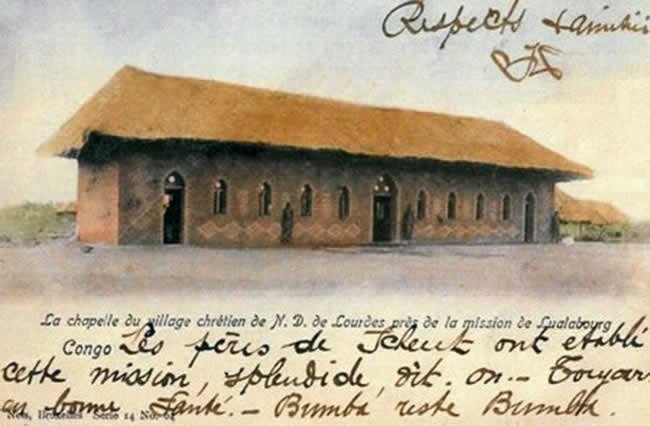

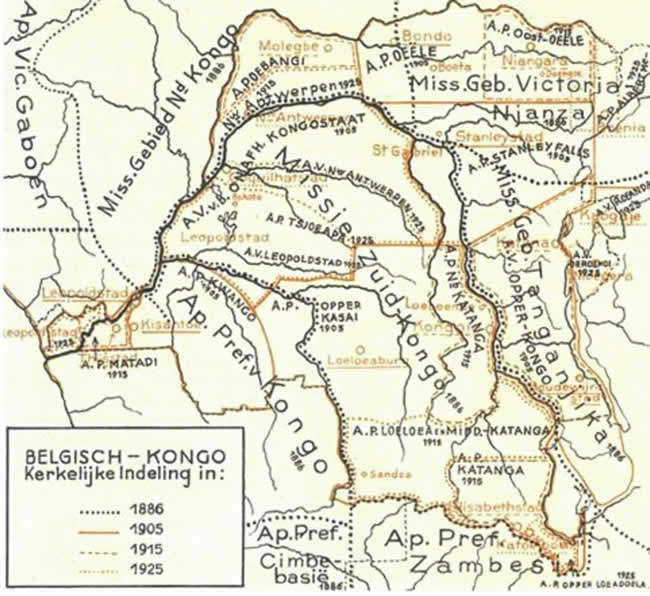

Sur cette carte mentionnant les missions des Sœurs de Charité, on distingue nettement le chemin de fer entre Matadi et Léopoldville passant par Tumba, Thysville et Kisantu mais il ne fut inauguré qu’en 1898. Avant cette date, le trajet se faisait à pied sur la route des caravanes.

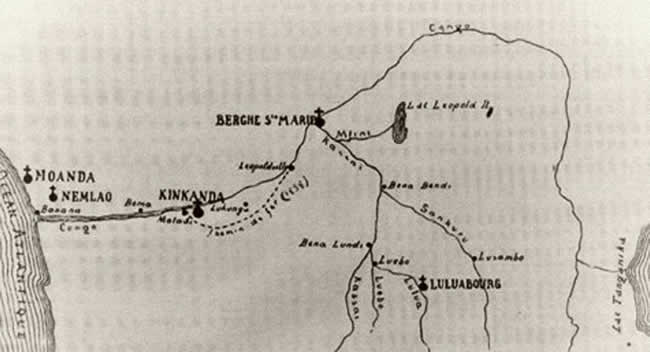

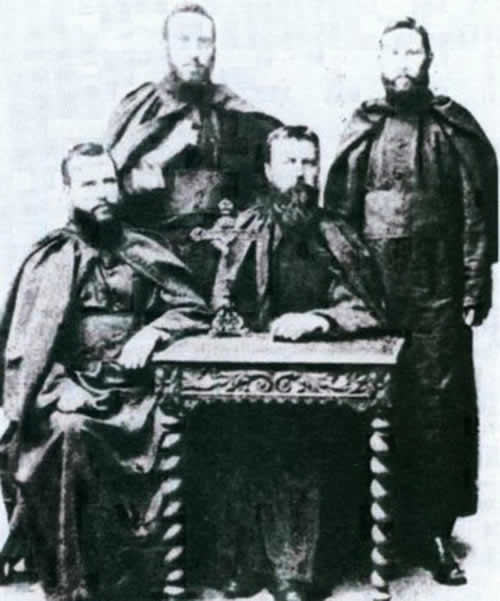

Carte du Congo indiquant les Missions des Sœurs de la Charité de Gand et itinéraire suivi par Ste Marie-Godelière dans son voyage de Moanda à Luluabourg En route pour Léopoldville Le 26 août 1888, les quatre premiers

missionnaires de la Congrégation de Scheut destinés au Congo, tous issus des

anciens du collège St Augustin d’Enghien, s’embarquent à bord du petit steamer anglais, « l’Africa ».

Il s’agit des Pères Huberlant[2],

De Backer[3],

Geluy[4]

et Cambier. Après un voyage de plus d’un mois, le bateau accoste à Banane, le

petit port situé à l’endroit où le fleuve Congo se jette dans l’Atlantique. Les

quatre missionnaires s’embarquent alors en en Pirogue jusque la mission des

pères du St Esprit à Nemlao. C’est un premier contact avec l’Afrique et le

dépaysement est total pour les quatre hommes qui visitent la mission ainsi que le

village voisin dans lequel se déroule une étrange cérémonie. Les veuves du roi

Nemalo décédé depuis plus de deux mois, doivent en effet entretenir le feu dont la fumée épaisse enfume le royal cadavre

et cela, jusque l’intronisation de son successeur. Le 21 septembre, les quatre

missionnaires arrivent à Boma d’où ils partent pour Matadi. Arrivés à

destination, leurs bagages n’ont pas suivi et c’est le P. Cambier, faisant déjà

preuve de ses prouesses de pionnier, qui retourne à Goma les chercher !

Les premiers contacts avec l’Afrique

sont très décevants. Par manque de vivres, la marche vers l’intérieur sur la

route des caravanes doit être reportée jusqu’au 27 octobre. A cette date,

seuls le P. Cambier et Huberlant sont

valides. Le duo se met alors en route vers la station de Léopoldville. Celle-ci

n’est pas accessible par voie maritime à cause des 32 rapides qui jalonnent le trajet. Il s’agit donc de

24 jours de marche à effectuer avec quelques

porteurs en franchissant de multiples obstacles comme la terrible escalade du

mont Palaballa. La fièvre s’empare du P. Huberlant, et Emeri, lui-même, va

souffrit d’un ulcère au tendon d’Achille. Il faut traverser des marais, une

rivière sur deux fragiles troncs puis la rivière Inkissi dans une pirogue qui,

d’ailleurs, versera lors de la traversée du P. Huberlant. Les tombes de

voyageurs malchanceux côtoient la piste sinistre. Enfin après 400 km de marche,

les pionniers arrivent à Léopoldville le 18 novembre. Les deux missionnaires

entament un « Te Deum » tant ils ont la sensation d’avoir échappé

miraculeusement aux multiples dangers.

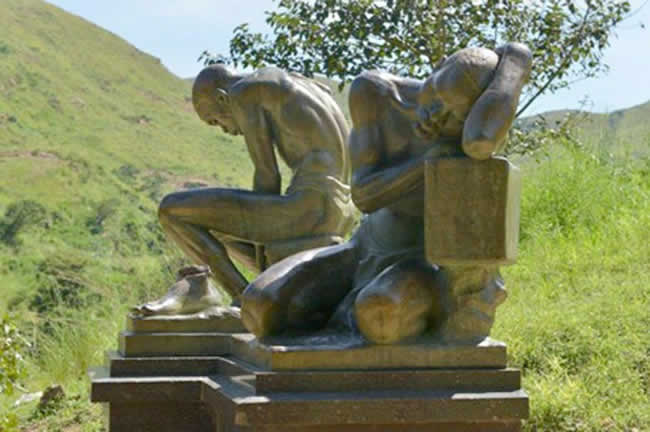

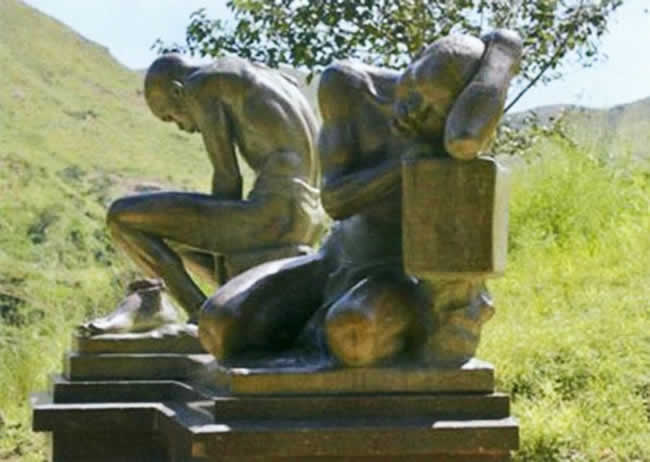

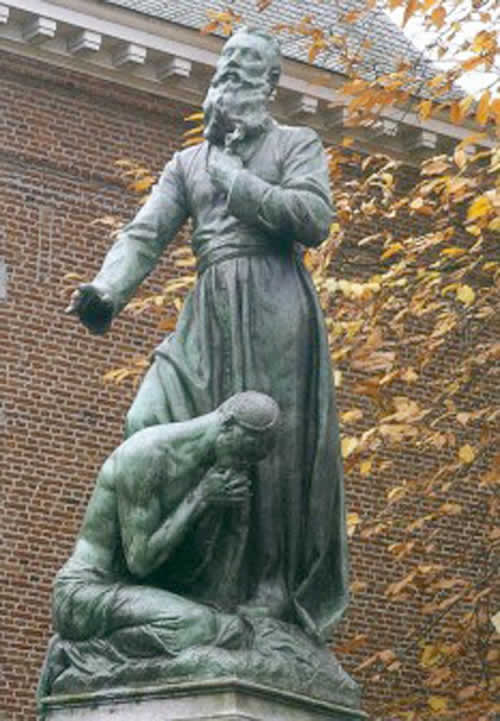

A la sortie de Matadi, un monument rappelle la souffrance des porteurs sur la route des caravanes et cela, jusqu’à l’inauguration du chemin de fer Matadi-Léopoldville en 1898. La fondation de Berghe-Ste-Agathe[5] au confluent du Congo

et du Kasaï Enfin, quelques jours plus tard, ils

peuvent embarquer sur le fleuve Congo qui redevient navigable. Ils arrivent

ainsi le 24 novembre au confluent du Congo et du Kasaï pour y établir la

mission de Berghe-Sainte-Marie, cela après trois mois de voyage. Le 10 janvier

leurs deux compagnons, les P. Gueluy et De Backer, remis de leurs

indispositions les rejoignent. Pendant

des mois, les missionnaires se contentent d’être des pionniers. Le temps se

passe à construire les habitations et à se procurer des vivres sur les marchés

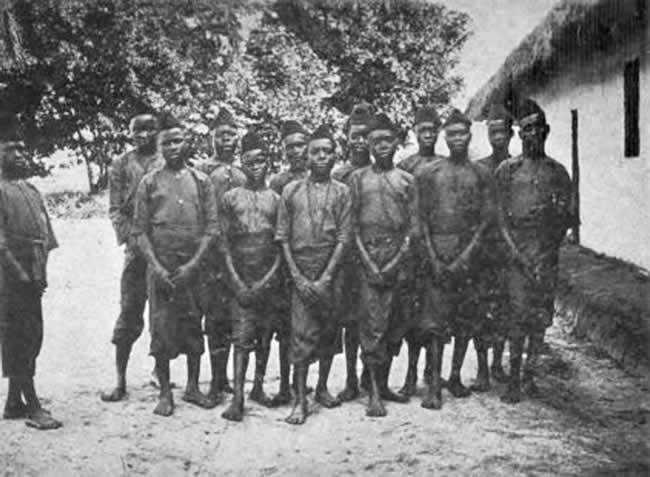

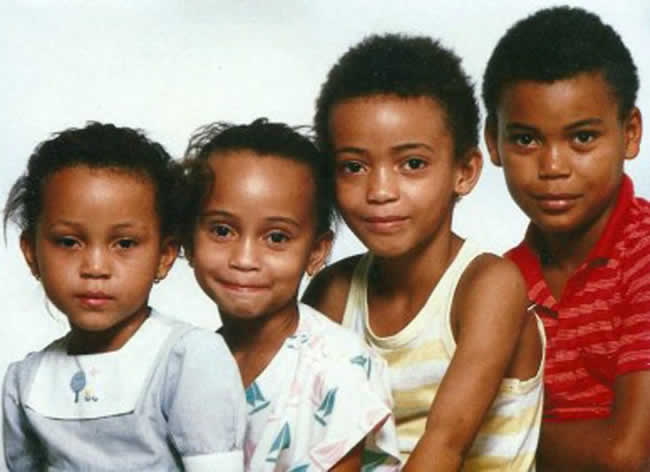

indigènes. Il y a aussi des occasions d’acheter des enfants réduits à

l’esclavage, ce sera la politique des missionnaires pour peupler leurs

missions. De ces enfants, ils en feront des chrétiens, des catéchistes et plus

tard, lorsqu’ils se marieront, ils constitueront les premiers foyers chrétiens.

« J’ai

déjà eu trois fois l‘occasion d'acheter de petits esclaves. Au commencement ce

marché fait si drôle, si triste effet. Dernièrement je débattais ainsi le prix

d’un petit mioche. Les larmes m'en vinrent aux yeux et je faillis me trouver

mal. A voir son visage souriant, ses yeux pétillants d’esprit, j'augurais qu’on

en ferait un bon petit chrétien. Mais le maître impitoyable en demandait 200

francs. Or, vu l‘état de nos ressources, nous ne pouvons poser un tel

précédent, alors surtout qu'aux Bangala et au Kasaï, nous en aurions à volonté

pour 5 et 10 francs. Ce n'était point cependant pour les habits du négrillon

qu'on le fixait si haut, il était nu, comme la main.» (Lettre envoyée à son

frère et datée du 10 février 1889)

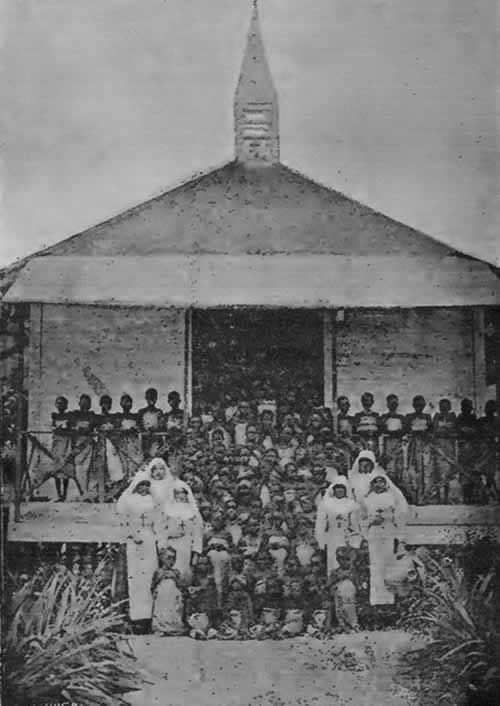

Marie-Hilda avec quelques enfants de l’orphelinat de Berghe Ste Marie Les seules distractions des Pères sont les parties de chasse ou des évènements inattendus qu’Emeri Cambier raconte avec beaucoup de verve et de talent : « Je crois devoir vous rassurer

à propos d'un petit incident, dont le P. De Backer doit avoir parlé dans une

lettre : la renommée grossit tout, et, exagération en exagération, en Belgique,

on pourrait bien vous avoir annoncé ma mort. Je vais vous conter l'histoire

telle qu'elle est arrivée ... Pendant le souper du 20 février, voilà que notre

petit chien sort tout effaré de la chambre du P. De Backer et se précipite hors

de la salle commune ayant l'air de se chamailler avec l'une ou l'autre bête que

nous ne distinguions pas. Je prends la lampe, je cherche, j’aperçois un serpent

long d'un mètre cinquante à deux mètres, attendant paisiblement et avec fierté

l'attaque du chien. Prendre le fusil de chasse, y glisser une cartouche, est l'affaire

d'un instant pour le P. Gueluy. II tire... mais qu'est-ce qu'un grain de plomb

logé dans une anguille ! Le serpent fuit, longeant le mur (si mur il y a)

et disparaît aux environs de ma chambre ; on y retourne des pièces de bois, des

caisses ; recherches infructueuses ! On contourne ma chambre et nous

finissons par découvrir effectivement un serpent. Un coup de bâton l'assomme,

une bêche le coupe et... nous allons achever notre repas... Un instant de

patience pourtant : en entendant la détonation, les Bangala étaient accourus,

et l'un d'eux dans sa course précipitée

avait reçu la douce sensation d'un ongle de doigt de pied arraché par une

pierre aiguë, contre laquelle il était venu chopper. J'ai hâte donc de

retourner à ma chambre, nanti d'une potiche qui me sert de lampion, pour y

chercher du linge de pansement ; je me baisse, j’étends le bras ... et ... de

derrière la boîte s'élance un serpent qui me mord avec gentillesse au dos de la

main droite. Un cri de frayeur m’échappe, vite, je retourne à la salle commune

en suçant la blessure (Ciel, quelle amertume que ce venin !) et après avoir

injecté de l'ammoniaque, je retourne tranquillement tuer la vilaine bête. Elle

l'avait bien gagné ! D'un coup de bêche, j'en fais une division qui tourne à

multiplication ; pour nous c'est une soustraction, et celui-ci avec celui-là,

cela fait une addition. Ce second serpent était, sans nul doute, celui que nous

avions aperçu tout d'abord, et qui, perdu de vue, s'était bel et bien glissé,

par la palissade, dans ma chambre, et blotti derrière les caisses, dans un

coin. Un léger gonflement de main a été la conséquence de cette morsure, avec

quelques éblouissements et battements de cœur. Le lendemain toute trace de l'accident

avait disparu. Quant à nos deux braves chiens (un second était venu à la

rescousse du premier), ils en ont été quittes pour 4 ou 5 jours d'un

aveuglement presque complet ; le serpent cracheur leur avait lancé pas mal de

bave dans les yeux. Il va sans dire que

ma messe du lendemain a été une messe d'actions de grâce. Ce fait me prouve une

fois de plus que le manteau de Marie, notre Mère, nous sert d'égide en toutes

circonstances. Figurez-vous donc ce serpent restant inaperçu dans ma chambre,

venant s'enrouler la nuit autour de mon bras... rien que d'y penser, dira quelqu’un,

me donne le frisson. Mais non, Marie veille sur nous ! ... Ceci s'est passé il y a une quinzaine de

jours. Chaque fois que cette histoire me revient, je ressens la douce

impuissance de retenir un « Ave Maria » sur mes lèvres pour remercier la Ste

Vierge de sa protection. Et vous tous qui m'aimez, si vous voulez me causer un

plaisir qui aille au cœur, remerciez Marie pour moi. Je vous embrasse de tout

cœur. » (Lettre à sa famille) La fondation de la mission de Nouvelle-Anvers En octobre 1889, le P. Geluy avait

choisi chez les Bangalas un site favorable pour y établir, au nord de

l’Equateur, une nouvelle mission appelée « Nouvelle-Anvers » Le 6 décembre,

les Pères Gambier et Van Ronslé quitte Berghe-Ste-Marie à bord du steamer de la

mission française de Brazzaville, le « Léon XIII » piloté par le P. Augouard,

futur premier évêque du Congo français. Ils remontent le fleuve et aborde le 20

décembre à l’endroit choisi. Les Bangala ont une réputation de guerriers

farouches ayant tenu tête à Stanley. Le 4 janvier, l’habitation provisoire est

terminée. La mission des Bangala est donc fondée avec comme chef le P. Cambier.

Pendant que le P. Cambier poursuit ses travaux d’installation, son confrère va

chercher aux « Falls », (L’endroit deviendra Stanleyville), des

enfants orphelins délivrés des marchands

d’esclaves. Malheureusement, victimes de mauvais traitement, beaucoup

décédèrent peu après leur arrivée. Fin février 1891, le P. Cambier découvre que

l’on retient ses marchandises dans un magasin d’Etat. La plupart des caisses en

souffrances avaient été laissées à l’humidité et les tonnelets contenant le vin

de messe avaient été vidés. Il y avait là acte de malveillance de la part des

coloniaux envers les missionnaires. A Nouvel-Anvers, les Pères avaient aussi

découvert une population ravagée par la maladie du sommeil. Il fallait de toute

urgence avertir Léopold II de l’existence de ces deux problèmes. Le P. Cambier

retourna donc en Belgique. Il y signala la situation difficile des populations

par de nombreuses conférences et suscita la charité. Pour ce qui est de

l’esclavage, il soutint la thèse que le meilleur moyen de supprimer la traite

des esclaves était de multiplier les postes de l’Etat pour s’attaquer aux

marchands d’hommes tandis que les Missions devaient en recueillir les victimes.

Le P. Cambier fut reçu par le Roi et ce dernier envoya les télégrammes

nécessaires pour faire cesser les vexations de certains agents dont les

missionnaires souffraient. Le Roi exigea

même que les charges destinées aux missions partent avant celles de l’Etat. Léopold

II tint aussi à contribuer au financement du bateau des missionnaires, le

« Notre Dame du perpétuel Secours ». C’est pendant ce séjour en

Belgique de trois mois que le P. Cambier recueillit les derniers soupirs de sa

maman. Cambier fonde la mission de Luluabourg-St-Joseph (aussi

appelé Mikalayi) mais le P. De Gryse retourne à Moanda Rentré au Congo en juin

1891, Emeri est d’abord désigné pour fonder la mission de Moanda tout près du

port de Banane. A peine cette mission mise sur pied, le voilà qui regagne

Nouvel-Anvers. Son activité est extraordinaire : en un an, il parcourt

trois fois la douloureuse route des caravanes entre Matadi et Léopoldville dont

le trajet, rappelons-le, consiste en trois semaines de marche. Bientôt, le P. Cambier

abandonne Nouvel-Anvers pour s’en aller

fonder une mission à Luluabourg avec le P.De Gryse. Le bateau français

« Ville de Paris » les embarque mais, le lendemain, doit faire

demi-tour car le P. De Gryse est tombé malade. Emeri repart donc seul. Le

bateau le mène jusque Luebo d’où, le 5 novembre, il poursuit à pied sa route

pour Luluabourg où il arrive le 14 novembre 1891. Le 7 décembre, il établit sa

résidence sur les bords d’une rivière à quelques kms du Poste de l’Etat. Le P.

De Gryse le rejoint enfin quelques semaines après mais, hélas, ne peut résister

au climat et doit retourner sur la côte. Il y restera et remplira les fonctions

d’aumônier chez les religieuses de Moanda.

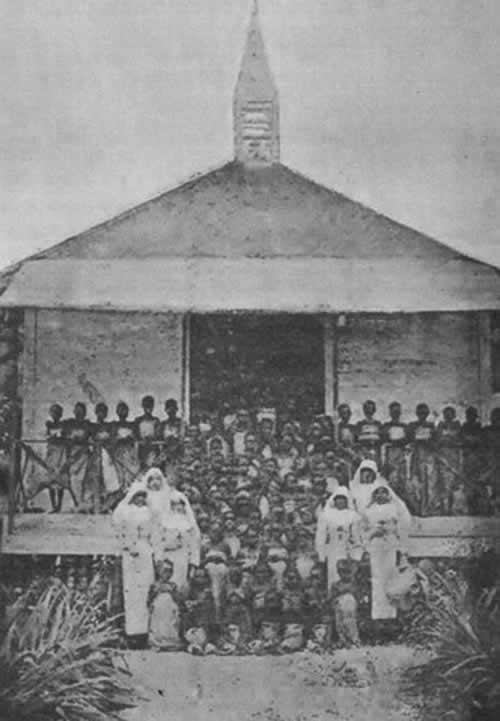

Moanda – Vue d’ensemble de la Mission

Mission des Sœurs de la Charité à Moanda (Bas-Congo)

Orphelinat des Sœurs de la Charité à Moanda Le P. Cambier, 26 ans, seul pour

bâtir la mission de Luluabourg A 26 ans, Emeri Cambier se

retrouve donc seul dans un pays immense pour conquérir ses âmes. Pendant une

année, il vivra là un temps très dur de solitude. Plus tard, il répètera :

« Il faut avoir 26 ans pour

supporter cela ! Maintenant je ne pourrais plus le faire ! » Puis,

se reprenant : « Mais si, si

mes Supérieurs me l’ordonnaient, je le ferais encore… » Seul et parfois au milieu

d’une partie de la population hostile qui avait le désir de le tuer pendant son

sommeil ! A la halte d’une nuit, lors d’un voyage, il avait entendu parmi

ses porteurs : « Quand il s’endormira, nous le tuerons… » Le

croiriez-vous, expliqua plus tard le

missionnaire, ce qui m’a été le plus dur cette nuit, ça a été de lutter contre…

le sommeil, un sommeil de plomb qui m’envahissait après 8 heures de marche au

soleil d’Afrique ! » A la fin d’octobre 1882, la

nouvelle mission abritait 305 esclaves rachetés ou libérés. Ce renfort lui

avait été donné en grande partie par le lieutenant Doorme qui avait réussi à

s’emparer d’un camp d’esclavagistes Bakiokos à trois heures de marche de

Luluabourg et cela, avec l’aide de quarante soldats. Ce camp comportait 307

esclaves. Les hommes furent incorporés par le lieutenant tandis que les autres,

infirmes, malades, femmes, enfants furent remis au P. Cambier. Le Père Cambier

dut désobéir aux instructions qu'il avait reçues, à savoir celles qui prévoyaient

qu’il ne pouvait accepter que des jeunes garçons âgés de moins de 14 ans. Sa

désobéissance était réfléchie : en acceptant tous les anciens esclaves, le

P. Cambier fondait ainsi de véritables communautés chrétiennes. Deux mois après

la délivrance des captifs, le P. Cambier pouvait dresser un bilan : « Une rue compte déjà 55 habitations et une autre en a 22 ;

et 10 sont groupées autour de ma cases. Un grand hangar de 30 m. abrite nos

scieurs de long, charpentiers, menuisiers, tourneurs et forgerons. Nous n'avons

que quelques haches et machettes ; il faut bien faire des forgerons pour

fabriquer ces outils avec de vieux canons de fusils rachetés aux indigènes. La

petite scie circulaire, le soufflet de forge, la meule, tout cela est mû par

une grande roue actionnée par une courroie fabriquée avec la peau d'un bœuf.

J'ai tanné moi-même cette peau avec l'écorce très astringente d'un arbre du

pays. » Le P. Cambier est toujours

seul. Il y fait allusion en terminant cette même lettre : « Et moi ... ? Resterai-je seul, seul à

six semaines de tout confrère, seul à fonder une Mission nouvelle, seul à

nourrir, diriger et instruire (…). Certes non. Dieu sait ce qu'Il fait, son œil

me voit perdu au sein du noir continent. Son amour veille sur moi, son bras me

défendra. » (Lettre datée du 24 avril 1892) Cette solitude dont souffre,

malgré lui, l'ardent missionnaire, il ne peut s'empêcher d'en faire part à ses

proches, mais toujours sans amertume, allant même jusqu'à terminer sa lettre en

badinant : « Je suis seul depuis le mois d'avril. Du personnel que j'avais alors,

j'ai presque 200 morts, squelettes en arrivant ! Malgré cela, j'ai aujourd'hui

316 esclaves rachetés ou libérés, dont je suis : le directeur d'âmes, le roi,

le ministre, le sénateur, le représentant, le gouverneur, le conseiller

provincial, le bourgmestre, le gendarme, le conseiller communal, le juge de

paix, le garde-champêtre et ... le médecin. Octave (Ndrl : son frère

médecin en Belgique) me dit que le soin

des malades l'empêche de m'écrire. Il n'en a pas tué 200 en dix mois !!! Depuis

trois mois, je n'ai pas été couché une seule fois avant minuit ; même en me

couchant à cette heure, il y a des nuits où je dois me lever trois ou quatre

fois. C'est pourquoi, depuis que je suis à Luluabourg, je me couche tout

habillé. Je ne crois pas avoir passé mon temps à ne rien faire. Il est

maintenant 10 h. 1/2 et je compte vous écrire jusque vers 1 heure. Cela me fera

5 heures de repos et demain matin, travail, (… .). Impossible d'écrire le jour.

Comment ne suis-je pas malade ? Comment ne suis-je pas mort ? Je n'en sais rien

... Si vous saviez, surtout maintenant que je suis seul, avec quel plaisir

avec quelle joie je reçois des lettres d'Europe ! Dois-je vous le dire ?

Vous me croirez peut-être devenu insensible après quatre ans de Congo. Eh bien,

en lisant votre lettre, j'ai pleuré comme un enfant et voilà encore que les

larmes me viennent aux paupières. Allons, parbleu, j’ai 27 ans ! Oui, vous avez beau dire, voilà sept

mois que je suis seul. Je suis arrivé avec un demi-approvisionnement. Vous

voyez donc quelle a été mon existence ... Mais voilà, je me suis mis à pleurer.

« Grand enfant, me suis-je dit après, n'es-tu pas ici pour faire la volonté du

Bon Dieu ! » Peu à peu je me suis consolé. Mais, si je continue, je vais

vous faire pleurer aussi. Changeons de ton ! (…). (Lettre datée du 16 novembre

1892)

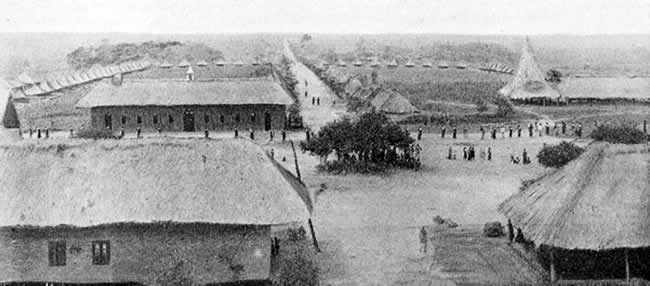

Luluabourg : l’œuvre d’un

véritable pionnier Un an après, en 1893, le

Révérend Père Supérieur Général de la Congrégation de Scheut, vint à Luluabourg

accompagné du P. De Deken, et constata les grands progrès de la mission du P.

Cambier : 530 catéchumènes, deux villages, celui de Saint-Joseph et celui

de Lourdes Notre-Dame... Le Père Supérieur décrit la mission comme une

véritable fourmilière. Des cinquante hectares de la mission, six sont occupés

par les constructions et de larges routes bien nivelées et bordées d’arbres.

Tout le reste est ensemencé. Maintenant, deux grands chefs indigènes réclament

la présence des Pères chez eux, notamment le chef Kalaha Kafoumba résidant à

quatre jours de la mission ainsi que le grand et puissant chef Kassongo.

Mission St Joseph du Père Cambier Devant la réussite de la

mission, un renfort est rapidement demandé. En attendant, c’est le supérieur Général

lui-même, Mgr Van Aertselaer, qui aide le P. Cambier. Les Sœurs de la charité

de Gand arrivent en janvier 1894 pour diriger l’hôpital de fortune qu’il vient

de créer. Le Supérieur Général restera plus d’un an et le jour de son départ

avoua à Emeri Cambier qu’il était

d’abord venu à Luluabourg pour le renvoyer en Belgique pour avoir transgressé les

instructions. Et maintenant, il le félicitait de son travail et lui remettait

une lettre élogieuse. Emeri sentit que cette lettre flattait trop son égo et, il la déchira et en brûla les

morceaux ! Le Père Cambier lutte contre la

maladie du sommeil

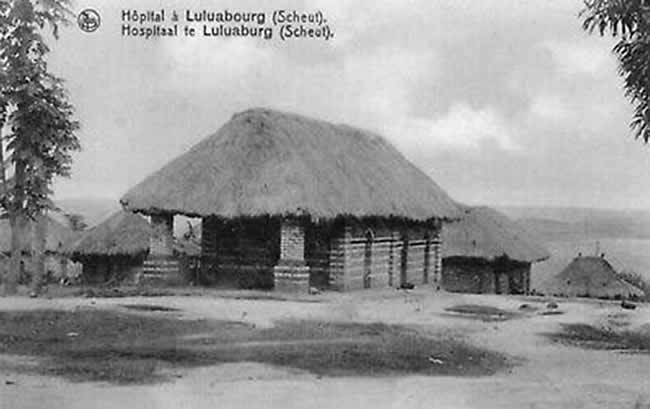

Hôpital à Luluabourg (Scheut)

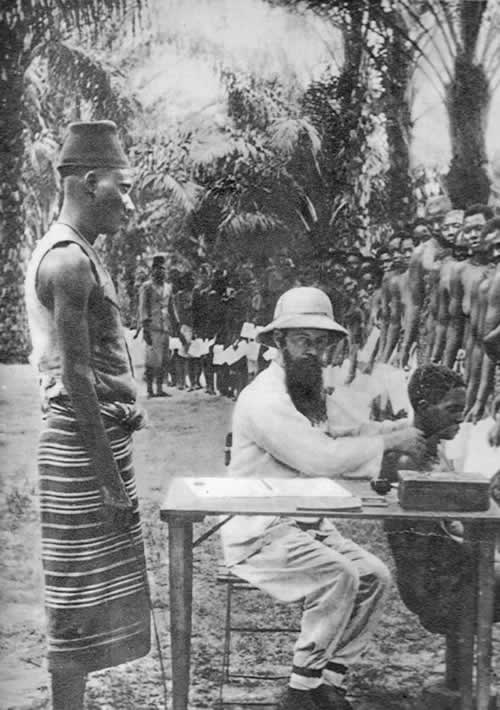

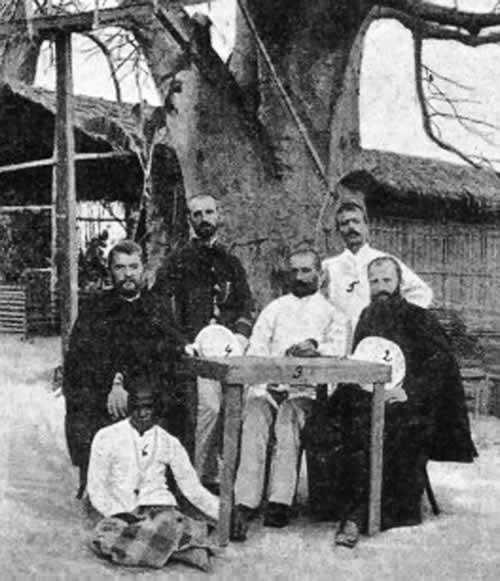

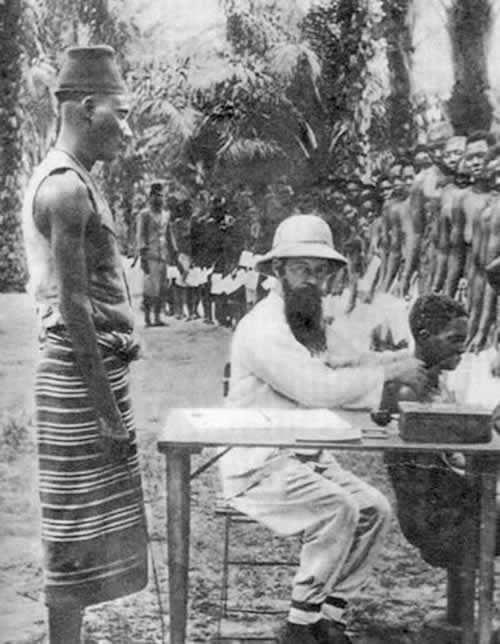

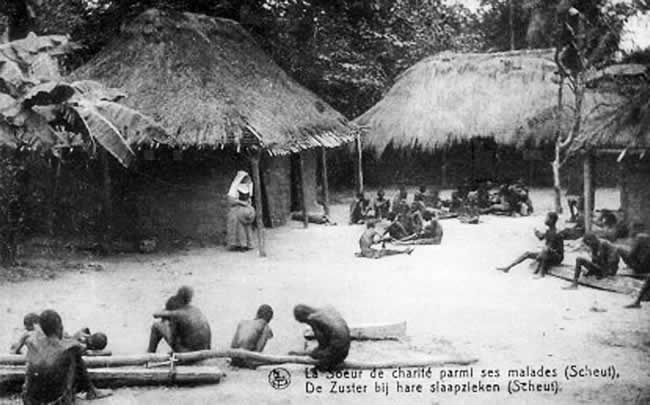

Examen des ganglions pour le dépistage de la maladie du sommeil à la mission de Saint-Jean-Baptiste-Lubefu dans le district de Sankuru, presqu’au centre du Congo. Le missionnaire qui a joint à sa vocation d’apôtre, les fonctions de médecin est le P. Pierre Bouvez qui administre à la population Le P. Cambier sut se faire

aimer des indigènes par la pratique de la médecine. Il possédait la science de

soigner grâce à l’enseignement que lui avait donné son frère médecin. On le

surnomma bien vite « Tata na biso,

Mugangabouka na biso », soit « notre Père, notre

Guérisseur ». Depuis 1900, la terrible maladie du sommeil ravageait de

nombreuses contrées du Congo. Le P. Cambier fit aménager une île dans laquelle

il isola les malades. Une religieuse, deux fois par jour y descendait pour

soigner les « dormeurs ». Les religieuses de Gand dont les premières[6]

arrivèrent en janvier 1894 furent admirables. Six d’entre elles décédèrent en

six ans et le Père Huberlant devait aussi mourir de cette maladie le 24 mars

1893, peu après son retour en Belgique. En 1910, le P. Cambier rentra en

Belgique et y intéressa les autorités à la déplorable condition de ses malades.

Au mois de septembre, il revint au Kasaï ramenant avec lui, le docteur Monnard.

Ce dernier décida alors d’élever un nouvel hôpital en dehors de l’île. C’est le

frère Louis qui construisit celui-ci en remettant à plus tard l’achèvement de

la nouvelle grande église de Luluabourg. Au 18 octobre 1911, il y avait 518

malades soignés avec le médicament à base d’arsenic, l’atoxyl. Les malades

occupent des maisons construites pour eux. Une pompe aspire et refoule l’eau su

ruisseau Kibosshe-Milakai jusqu’à l’hôpital à une hauteur de 50 mètres et sur

une longueur de 1.200 mètres. Quant à la nourriture de ces malades, tout un

personnel est occupé pour acquérir le manioc, le réduire en farine et le

pétrir !

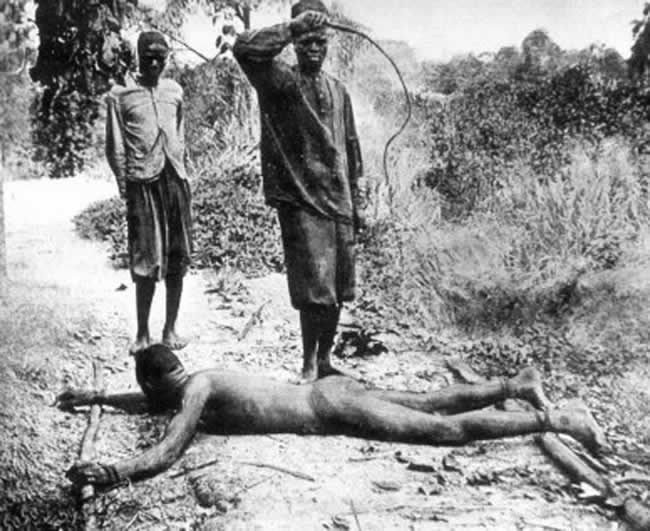

Missionnaires de Scheut – Luluabourg-Saint-Joseph – Vue générale Face aux Batetela en révolte A côté de la mission, à

quelques km de là, se trouve la station de L’Etat tenu par trois

Européens : le commandant Pelzer, le lieutenant Cassart[7]

et le commis Lassaux. Les soldats de la station, des Batetela se révoltent et

tuent le 4 juillet 1895, le commandant

Pelzer. On sait que ce dernier a vraisemblablement suscité lui-même la révolte

de ses soldats par ses punitions cruelles qui conduisait souvent à la mort : il

infligeait 300 coups de chicotte à des sentinelles surprises en train de

dormir ! Le Père Cambier, averti de

la révolte fait évacuer les religieuses et les enfants vers le village d’un

chef ami tandis que lui-même reste seul à la mission. Le lieutenant Cassart,

blessé se cache dans les bois puis rejoint la mission pour y être soigné. Le

Père est décidé à brûler toute la mission si les rebelles l’attaquent. Finalement,

les deux blancs avec 400 hommes de la mission quittent avec regrets Luluabourg

pour s’enfoncer dans la forêt sur les traces des enfants et des religieuses. Ils

arrivent vers minuit chez le chef Kanoa. Le lendemain, à 5 heures du matin, les

fugitifs au nombre de 1.200 se remettent en route dans la direction du chef

Pania Mutombo. Cambier est maintenant

hors d’atteinte des révoltés. Après mille incidents, la colonne harassée et affamée

revient à son point de départ, un émissaire ayant averti le Père Cambier que

les rebelles s’étaient éloignés sans investir la mission. Restait un obstacle,

Ngongo, un chef Lulua, qui avait été malmené auparavant par Cassart, avait

profité de la révolte pour prendre sa revanche et comptait retenir prisonnier

toute la caravane lorsqu’elle traverserait son village pour regagner la mission.

Le Père Cambier prit les devants et alla se présenter à Ngongo, tenant le chef

sous la menace de son révolver pendant tout le temps nécessaire à la traversée

du village par sa caravane… Quand il

jugea les siens à bonne distance, il prit alors congé de « Sa

Majesté » en lui souhaitant un au

revoir par un pied de nez exécuté dans

les règles !

Mais la révolte continuait à

s’étendre et Ngongo se préparait à nouveau à l’offensive. Le 18 juillet, la

Mission est attaquée et massacrent dans tout le district 26 blancs. Entretemps,

le lieutenant Cassart avait quitté la Mission pour Lusambo afin de quérir

l’agent Dufour et 30 soldats Haoussa munis chacun de 30 cartouches. Ngongo

divisa ses troupes en deux parties, l’une marchant vers la Mission, l’autre

vers le lieutenant Cassart. Devant la Mission, plutôt que d’assister au

massacre des religieuses, le P. Cambier s’avança avec son fusil, un « Express

rifle », s’agenouilla et entrepris de tirer sur les gens de Ngongo. Un boy

lui passait les cartouches au fur et à mesure. Mais à peine avait-il tiré

quelques coups que les rebelles s’aperçurent de la puissance énorme de ce fusil

de chasse et qu’ils se débandèrent. Un peu plus tard, les hommes du chef

Zappo-Zab, allié à la Mission, donnèrent la chasse aux hommes de Ngongo. Le soir ils revinrent

chargés des corps de leurs victimes. Ils allumèrent de grands feux pour manger

leurs victimes. « Ils avaient dit le Père Cambier été jusqu’à dessiner un

grand cercle de têtes coupées dans lesquelles ils avaient planté des bougies

qu’ils allumèrent, puis ils se mirent à chanter et danser tout

autour ! » Grâce au sang-froid du P.

Cambier, le soulèvement fut réprimé à Luluabourg mais la rébellion Batetela

continua de longues années et ne fut totalement réprimée qu’en 1901. Quant à

Ngongo Tshunkenge, le commandant Michaux lui infligea, l’année suivante, une

grosse défaite. La vie dans la Mission

reprit. Le Père Cambier entama la construction d’une tour fortifiée en briques

munies de meurtrières dont les dimensions étaient uniques dans la région

(correspondance du 13 septembre 1895). Elle était destinée à abriter les

religieuses en cas de nouveau danger. Cette tour disparut plus tard lors de la

construction de la grande église. Comment après cela ne pas comparer le Père

Cambier à une sorte de Templier ? D’ailleurs n’avait-il pas hésité à devenir officier ? En tout cas, ses ennemis ne

manquaient pas à l’appel et les premiers étaient certainement les vecteurs des

maladies tropicales. Le Père Cambier perdit en 12 jours deux de ses six

confrères qui étaient venus le seconder. Il avait lui-même aménagé un caveau à

la mission dans lequel une niche restait vide et qu’il s’était réservée. Il se

fabriqua lui-même un cercueil à sa taille ce qui perturba toute la Mission dont

beaucoup de membres vinrent le supplier de ne pas les abandonner !

A partir de ce moment,

l’autorité du P. Cambier devint indiscutable dans tout le Kasaï. Des bruits

circulaient que son fusil possédait un pouvoir particulier. « Dix-huit ans après,

rapporte le P. Cambier, un chef indigène vint à la Mission et m'apporta des cadeaux. Alors, il me demanda si je le

reconnaissais. Sur une réponse négative, il me déclara qu’il était un des

révoltés de 1895, échappé au massacre. Il me supplia, comme une faveur, de voir

le fameux fusil, de le toucher et, enfin, de tirer une fois. Mais le recul

était si considérable que ce Noir, qui n'avait jamais eu de pièce semblable

entre les mains, tomba à la renverse

après avoir tiré. Il se releva, sans mot dire, et prit la fuite à toutes

jambes, plus persuadé que jamais que mon fusil était une arme merveilleuse dont

j'étais le seul à pouvoir faire usage. » Le « rescapé » alla, sans

aucun doute, colporter le récit de la scène dans laquelle il venait de jouer un

rôle de « victime » !... A noter que le

précieux fusil lui fut confisqué quelques années plus tard ! On imagine

que le Père Cambier en fut très meurtri !

Missions de Scheut – Kasaï - Cathédrale de Luluabourg St-Joseph Le Père Cambier continua d’être

un pionnier exceptionnel. Il fonda les missions de Mérode-Salvador et de

Thielens-St-Jacques. Plus anecdotique est l’élixir

qu’il créa, en référence en sa ville natale, « La Flobecquoise ». En

se souvenant de sa jeunesse écoulée à l’ombre de la brasserie paternelle, il

fabriqua aussi une bière brassée dans une des annexes de la mission. Ses

invités étaient dès lors toujours bien accueillis ! Emeri Cambier atteint le

sommet d’une gloire éphémère quand, en raison du formidable développement des

missions du Kasaï, celles-ci furent érigées en Préfecture apostolique. Le P. Cambier en fut le premier titulaire et

devint dès lors « Monseigneur Cambier » Fondateur de la première mission du

Katanga Après avoir vécu des heures

héroïques au Kasaï, le Père Cambier va encore se faire remarquer en fondant une

des premières missions du Katanga à Ruwe en 1909. Il y arriva au prix de nombreuses difficultés,

une hache dans une main, une boussole dans l’autre, faisant confiance comme son

grand-oncle Jean Dehoust à Saint Christophe dont la statue était vénérée à Flobecq depuis le XIVè

siècle. Jean Dehoust, laissé pour mort lors de la retraite de Russie, se

recommanda au Grand Saint et promis d’assister le 25 juillet de chaque année,

lors de la ducasse de Flobecq à une messe d’action de grâces. A peine le vœu

prononcé, qu’une voiture s’arrêta auprès du moribond étendu dans la neige qui

levait un bras dans un dernier appel au secours ! Le Père Cambier, pionnier dans la

lutte contre la maladie du sommeil Le Père Cambier s’occupa

toujours de soigner activement les malades du sommeil. Il profite même d’un

séjour en Belgique pour suivre les cours de médecine tropicale. Il fut aussi un

des premiers adeptes de la quinine en prévention qu’il prit à la dose de 1 gr

par jour et qu’il employa aussi pour traiter la maladie du sommeil. Voici la

lettre qu’il adressa au Ministre des Colonies le 27 janvier 1910. « J'ai l'honneur de vous remettre

le mode de médication de la maladie du sommeil dont il a été question dans une

précédente correspondance. A proprement parler, il y a deux méthodes qui m’ont

réussi et que j'ai réunies, pour la pratique, en une seule. Comme vous le

remarquerez, ces médicaments ne sont point nouveaux ; la manière seule de les

employer est nouvelle. La première consiste dans l’'administration

de quinine, n'importe sous quelle forme, à très haute dose et de façon continue

... L'autre médication est celle de la liqueur de Fowler (dérivé d’arsenic

comme l’atoxil) administrée à forte dose et sans continuité. » Et le missionnaire de

décrire, avec un luxe et une précision de détails, les avantages et les inconvénients

de ces deux manières de traiter le fléau. Il signale également les expériences

qu'il a pu réaliser à ce sujet. Emile Vandervelde fit reproduire dans le

journal « Le Peuple » du dimanche 27 mars 1910 l’appel touchant du

missionnaire : «Suivez-moi, je vous en conjure, dans l'un ou

l'autre lazaret que la charité catholique a élevés pour recueillir les dormeurs.

Il est huit heures du matin. Déjà ceux qui sont encore les plus robustes parmi

ces infortunés se sont traînés au dehors, pour réchauffer sous les caresses du

soleil leurs membres engourdis par la nuit froide et brumeuse de la saison

sèche. D'aucuns ont gagné le tronc d'un arbre couché

par terre, s'y sont assis, et se sont endormis bientôt après. Les uns s'étant

posés la tête en arrière finissent par perdre l'équilibre et tombent à la

renverse. Les autres, ployés d’abord en avant, leurs mains prenant appui sur

les genoux, s'effondrent bientôt, face première, sur le sol. » Quelques malades

de la même catégorie se sont adossés au mur, à quelque pieu de la palissade, et

là, les genoux à demi pliés, les bras ballants, les yeux ouverts, ils dorment

debout, jusqu’à ce que la fatigue les fasse s'écrouler, sans leur arracher

pourtant ni plainte, ni gémissement. Si on négligeait alors de les éveiller,

ils resteraient sur place et seraient, comme tant d'autres malheureux chassés

ou perdus dans la brousse, foudroyés par le soleil de midi. D'autres malades déjà moins robustes

recherchent plus avidement encore la chaleur du soleil naissant. Mais n'étant

plus maîtres de leur équilibre, ils font un violent effort pour avancer de

quelques pas, et vont s’abattre de tout leur poids contre la muraille, une

palissade, la terre nue, voire même contre d'autres malades. » Maintes fois,

quand nous nous rendons au lazaret pour la visite du matin, nous trouvons la

porte obstruée par un monceau d'hommes impuissants. À se relever. Un premier

malheureux s'étant échoué sur le seuil, d'autres ont buté contre l'obstacle, et

là ont formé une lamentable grappe de corps entrelacés, tandis que des

gémissements, des pleurs convulsifs, des cris de rage vont porter au loin les

accents d’une détresse aux abois. Sommes-nous au dernier terme de la

misère humaine ? Pas encore. Les malheureux que je vous présente

maintenant sont-ils encore vivants ? L'œil pourrait s'y tromper. Voyez ces os

saillants comme ceux d’un squelette ensaché dans la peau ; ces yeux fixes,

exorbités ; ces narines large ouvertes pour aspirer un peu d'air ; ces lèvres

encroûtées, agglutinées par le feu de la fièvre ; cette bouche gangrenée d'où

s’échappe une salive jaunâtre coulant en filets sur la poitrine décharnée : ce

sont nos dormeurs de la troisième catégorie. Et maintenant écoutez encore. J’ai

abordé de pauvres créatures portant des plaies hideuses sur les membres. Par

moments un mouvement convulsif anime ces épaves humaines dont les bras

voudraient s'agiter pour éloigner une nuée de mouches s’acharnant sur des

chairs putrides. Ils feront effort pour se redresser et leurs dents desserrées

laisseront passer deux mots : « Blessure, feu » ; et à bout de forces ces

malades s’effondreront à nouveau sur la natte. Avez-vous compris ? C'est

l'histoire de centaines et de centaines de malheureux qui, sans le savoir, ont

poussé un pied, une jambe, un bras dans le feu qui brûle au milieu de la case,

et qui, vu leur faiblesse, ne sont pas parvenus à le retirer. Et c'est dans cette effroyable position qu’on les

retrouve, parfois après des heures, parfois après toute une nuit, les membres

atteints ne présentant plus que des chairs noircies boursouflées, cuites

jusqu'aux os. L'agonie de ces pauvres dormeurs est souvent bien longue. Pour le

grand nombre, le râle persiste pendant quatre et cinq jours. Dès qu’ils se

trouvent en cet état, on les dépose sur une natte. Le lendemain on les retrouve

exactement dans la même position que la veille, sauf que la bouche est plus

écumeuse, les yeux plus vitreux, les mains plus crispées, et la tête plus

rejetée en arrière par la courbe de l'épine dorsale ployée comme un arc. » Il

n’est pas rare qu'une caravane de fourmis s'acharne la nuit sur ces cadavres

vivants, et, de leurs mandibules d’acier, creuse de larges sillons dans les

chairs. La victime impuissante ne bouge pas. Si je parle encore des rats et

autres animaux qui s'attaquent aux membres inférieurs, c'est pour donner une

idée exacte de l'effroyable torture en durée par ces infortunés, alors que leur

intelligence garde encore toute sa lucidité. A ces spectacles dignes de l'enfer

de Dante, vous croyez qu'on ne peut rien ajouter - Détrompez-vous. Entendez ces

cris de joie féroce, ces ricanements d'hyènes attroupées autour d’un cadavre

dont elles fouillent les entrailles. C'est effroyable. La maladie du sommeil

produit chez certains individus la folie furieuse. Il faut enchaîner ces

malheureux qui gesticulent frénétiquement et qui n'ont conservé de l'homme que

ce qu'il en faut pour dépasser la brute en cruauté. Nous trouvâmes un jour un

dormeur dont l'un de ces déments avait fracassé le crâne. Un autre, mutilant un

cadavre en décomposition, avait découpé une partie du mollet et dévoré cette

chair nauséabonde. Descendons encore un degré, le dernier.

De petits mioches encore à la mamelle, s’efforcent de puiser au sein de leur mère, dormeuse agonisante, un

lait tari depuis longtemps. Aussi c'est à peine si l'on distingue sur le giron

de la femme l'enfant émacié jusqu'à l'invraisemblance. Et tout à l'heure, quand

la mort aura fini son œuvre nous retrouverons le pauvret enchaîné sur une

poitrine déjà glacée, enchaîné dans les bras rigides de la mère qui semble

avoir voulu, par une suprême étreinte, le garder avec elle dans la tombe. »

Mais direz-vous, votre lazaret n 'a donc que des horreurs, et les plus

épouvantables d'entre toutes ! Maintes fois, nous y avons conduit des voyageurs

et des agents de l’Etat. Après la visite, ces messieurs n'ont jamais manqué

d'ajouter à leurs remerciements : « Père, je suis content d'avoir vu ; mais,

quant à revenir, jamais ». Et cependant,

le spectacle le plus sublime s'y trouve aussi, spectacle bien fait pour réjouir

le regard et remonter le cœur. Car, de même que la sombre nuit s'efface devant

l'aurore, les misères si lamentables que j'ai tâché de décrire, disparaissent

devant l'héroïque dévouement de la Sœur de Charité de Gand, qui, sourire aux

lèvres et crucifix sur la poitrine, se donne tout entière à ces rebuts infects

de l'espèce humaine. Et ces pauvres épaves de la souffrance savent apprécier

l'abnégation compatissante de l'ange de la charité, et du plus loin qu'elles

l'aperçoivent, elles lui crient : « Baba,

moyo » : « Bonjour mère ». J'ai parlé de malheureux recueillis dans

nos pauvres asiles ; mais il est des centaines, des milliers d'autres. La

maladie du sommeil décime les villages, dépeuple les contrées, est en train

d'anéantir des races entières. Et nous pourrions ne pas crier à nos

compatriotes, criés au monde, à l'humanité tout entière : « Pitié pour ces malheureux. Pitié, et

sans tarder ». Non, jamais. Ces hommes sont nos frères, et nous devons plaider

leur cause, nous devons faire connaître leurs affreuses souffrances au monde

entier, car le monde entier a le devoir de compatir à pareille infortune. Les

dormeurs sont, au plus haut degré, dignes de notre miséricordieuse compassion. Non

seulement privés de tout ce qui peut rendre la vie, sinon attrayante, du moins

supportable, ils sont encore accablés de maux, de souffrances et de misères.

Rebutés de leurs propres foyers, ils sont chassés dans la brousse à coups de

trique, pour aller y périr de faim et d'inanition. La maladie du sommeil ne

connaît ni limites, ni faveurs ; elle n’épargne ni sexe, ni âge ; elle fauche

toujours et est bien autrement meurtrière que les plus épouvantables

catastrophes. Sans parents et sans amis, le dormeur épuisé par le sommeil se

meurt là où il tombe. Et sur ce corps décharné, mais encore vivant, les

chiques, les mouches et autres insectes, assoiffés de sang grouillent et

déchirent de sorte que leur victime devient bientôt un moignon informe, fait d’horreur

et de souffrance. Eh bien, ces malheureux entre tous les malheureux du

globe, n'ont pas encore un seul hôpital

convenable, et c'est pour édifier cet hôpital indispensable entre tous, pour le

doter convenablement que je prie et supplie la presse du monde entier de reproduire

le présent appel à la charité universelle. Si le Congo réserve aux peuples des

richesses, ces peuples ont cependant avant tout le devoir de s'intéresser au

sort malheureux, souverainement malheureux, de leurs frères du Congo. Il nous

faut un hôpital digne de ce nom, digne de ces innombrables victimes, digne de

notre civilisation. Nos Sœurs de Charité s'y dévoueront, comme elles l'ont fait

jusqu’à présent dans d'infects lazarets. Une religieuse, atteinte de la maladie

du sommeil au Kasaï est morte à Gand. Une autre est malade à Saint-Trudon

(Kasaï). Et cependant, que nous demandions autant de religieuses qu'il faudra

nous les obtiendrons. Nos Pères leur prêteront le concours le

plus généreux. Nos missionnaires, prêtres et frères coadjuteurs, construiront

eux-mêmes cet hôpital indispensable entre tous ; eux-mêmes mettront la main à

la pâte et deviendront ouvriers de chantiers une fois de plus.

Donnez-nous les ressources suffisantes pour soigner convenablement les

malheureux dormeurs. » Si vous pouvez donner pour eux, faites-le, je vous en

conjure au nom du Christ. Je vous

remercie d’'avance en leur nom et au mien. » Signé : Emeri CAMBIER, missionnaire de Scheut, Préfet Apostolique

du Haut Kasaï (Congo).

Chapelle de l’hôpital de Luluabourg (Scheut) Le P. Cambier vouera une

admiration sans bornes aux religieuses belges qui consacrèrent leur vie à

soigner les malades souffrant de cette terrible maladie. Voilà ce qu’il raconta

à propos d’une d’entre elles. « En 1908, m'étant rendu en visite à, la Mission de Saint-Trudon, près

de Lusambo, le docteur du Poste m'avait dit que la Sœur qui soignait les

malades atteints de la maladie du sommeil, étant malade elle-même, devait

rentrer en Belgique. Le lendemain matin, je me promenais dans une des allées de

la Mission, lorsqu'arrive cette Sœur qui se met à genoux devant moi. Je n'emploie point d’'hyperbole ou

figure de rhétorique quelconque : Cette sœur se met à genoux devant moi. - Mon Père, me

dit-elle, le docteur vous a dit que je dois rentrer en Belgique mais je vous en

supplie, n’en faites rien. Laisser moi mourir près de mes Noirs ... Et la pauvre se mit à pleurer, si

bien que (Ai-je bien fait ? Ai-je mal fait ?) je n'eus pas la force d’exiger

son départ... Quelques mois après, elle mourut, près de ses malades. Quel est

son nom ? Je l’ai oublié. Où est sa tombe ? Je ne le sais plus. Et cela aussi, Messieurs, c'est de la folie,

comme la folie de votre héroïsme. C'est de la folie, mais c'est la folie de la

Croix, la folie de la Charité. Depuis lors, je n 'ai plus jamais rencontré une

Sœur sans la saluer bien bas et sans que ce souvenir me revienne à la tête et

au cœur. » (Discours prononcé par le P. Cambier au monument du cinquantenaire,

le 24 juin 1928)

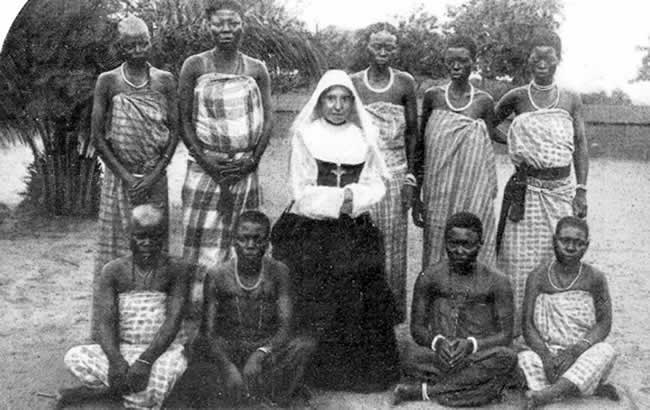

Sœur de la charité à Luluabourg

Groupe de Sœurs de Luluabourg Honneurs et disgrâces pour le Père Cambier Le 30 septembre 1910, il

reçoit un coup de fusil de chasse dans le mollet droit en pénétrant dans le

magasin. Quelques semaines auparavant, des voleurs s’étaient introduits dans le

magasin et pour les prendre on avait installé un piège à l’entrée. Une corde

tendue devait faire tomber le chien d’un fusil de chasse chargé d’une cartouche

« double zéro ». Tout le monde croyait le P. Cambier était au

courant mais ce n’était pas le cas ! On retire du mollet du Père 14 plomb

mais à peu près 40 restèrent dans la jambe.

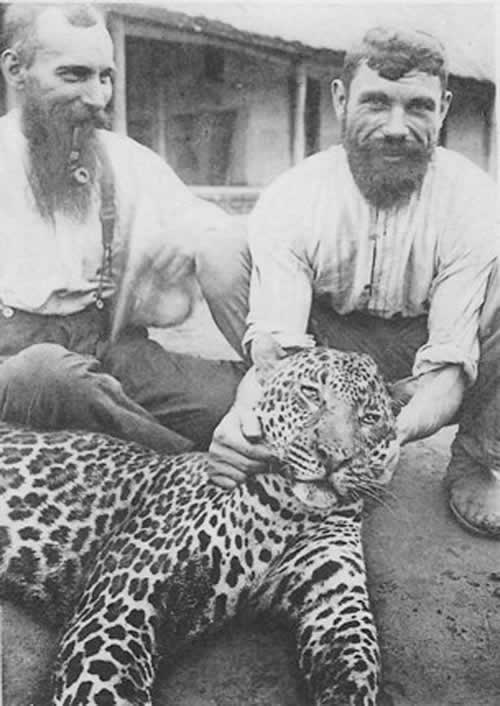

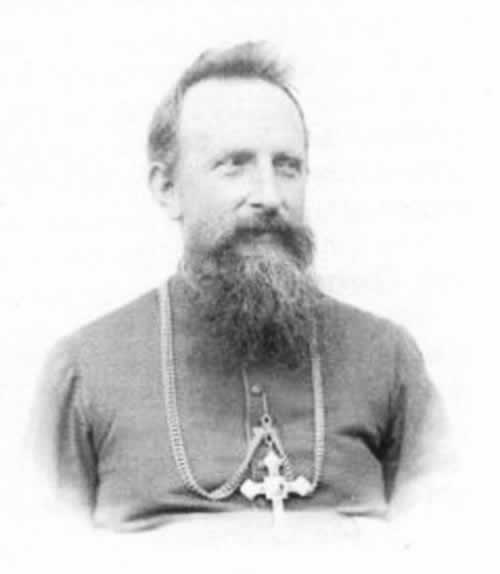

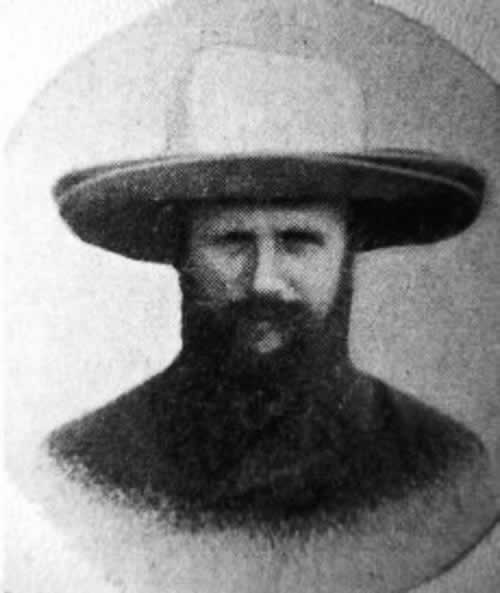

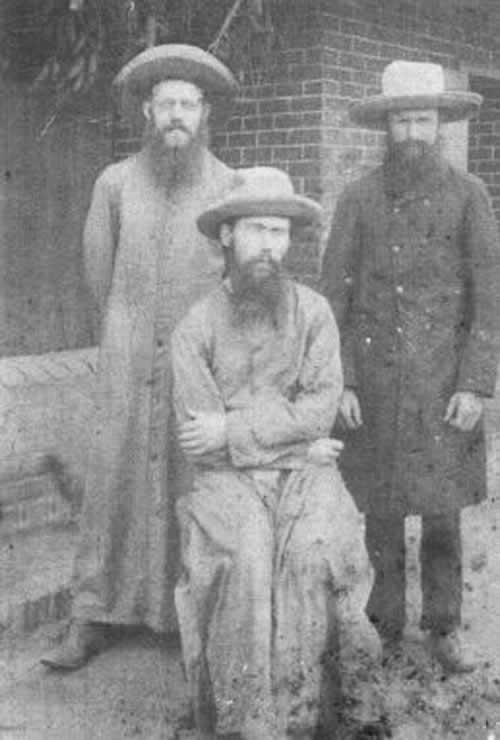

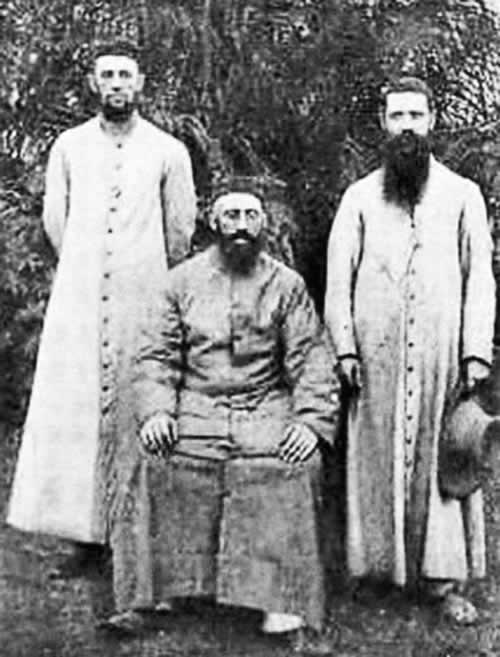

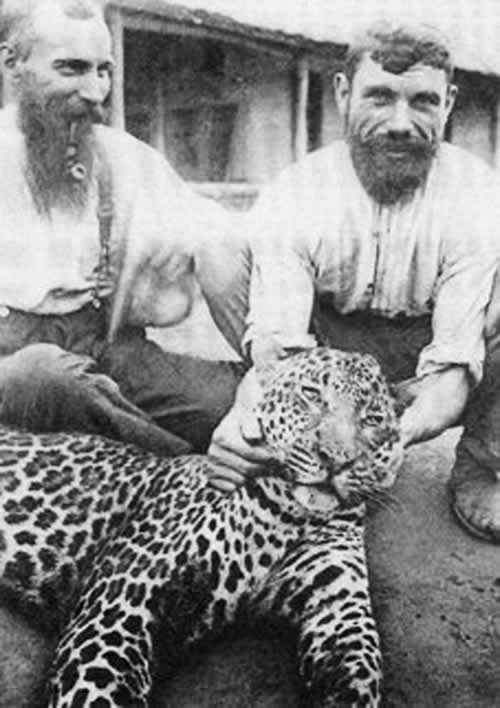

P. Bracq – R. P. Cambier – P. Vandermolen Le 27 août 1911 ;

Luluabourg est en fête : le Préfet apostolique vient inaugurer la nouvelle

église. Le 20 novembre 1912, les 25 ans de prêtrise du missionnaire sont fêtés.

Le Père Cambier, cependant, de par le succès de son œuvre, de par son

indépendance, de par son originalité, attire bien sûr la jalousie. Il a construit

de sa main la première maison en briques de Luluabourg et l’habite. Il distillait

de l’alcool et alla jusqu’à essayer de former une milice armée dans sa Mission

pour prévenir toute nouvelle incursion. Cambier possède aussi, de par son

ancienneté inégalée au Kasaï, une grosse collection de dossiers sur les

errements de nombre d’agents. C’est ainsi qu’on relève qu’en 1904, il fait une

déposition devant l’agent de l’Etat Decock et porte plainte contre de nombreux

abus de l’Etat, en y incluant le meurtre récent de prisonnier par deux soldats.

Les cadavres ayant été abandonnés sur la route et les soldats assurés de l’impunité

pour les meurtres, vols, abus divers commis dans les villages. Sa personnalité

hors du commun lui vaut une terrible campagne de dénigrement dont le comble fut les bruits qu’on fit courir sur Niemba

Johanna, première chrétienne de la Mission, qui fut le bras droit du père

Cambier et gérait les achats de la mission. Des bruits accusaient, en 1911-1912,

le missionnaire d’avoir eu un enfant de cette femme et de lui avoir ordonné

l’infanticide. Une instruction fut menée par le Procureur du Roi, un nommé Munck,

de nationalité norvégienne mais elle déboucha en 1913 sur un non-lieu, les

cheminements de la rumeur accusatrice, ayant été minutieusement reconstitués.

Tout cela, rappelons-le dans un contexte bien particuliers d’une Belgique où

libéraux et socialistes mènent la guerre contre le parti catholique en

s’attaquant notamment aux Missions du Congo. On accusait aussi les missions de

monopoliser l’enseignement. En 1909, le leader socialiste Emile

Vandervelde lançait sa première attaque

contre les missions sur ce thème en estimant qu’au Congo, l’enseignement devait

devenir un service public. Vandervelde se présente ainsi comme le

porte-étendard de l’offensive contre les missionnaires catholiques. Comme dans

les fermes-chapelles tenues par les Jésuites, on accusait la Mission de

Luluabourg de garder trop longtemps sous tutelle les jeunes adultes qui avaient

été libérés des esclavagistes ou qui y avaient séjournés comme orphelins. Il

est vrai que Cambier ne ménagea pas des efforts pour obtenir de Bruxelles la

prolongation au-delà de 25 ans de la limite d’âge de tutelle reconnue par

l’Etat indépendant en 1894. Ses efforts furent vains. On reprochait aussi au Père

Cambier ses relations avec la société C.K. (Compagnie du Kasaï) qui depuis

1902, récoltait dans cette région le

caoutchouc. Au début des années 1910, Cambier affrétait de nombreux jeunes gens

de sa Mission comme porteurs pour le compte de cette société. Le bénéfice

financier atterrissait sur un compte de la congrégation à Scheut mais

le Père Cambier n’avait pas la

liberté d’en disposer comme il le

voulait pour sa Mission. Il chercha un

arbitrage à Rome, ce qui ne lui valut pas la bonne grâce de ses supérieurs à

Scheut. Le Père Cambier pouvait se vanter avoir créé la plus grande mission des

deux Congo (belge et français) et sans doute de l’Angola, mais il rencontrait

aussi, à cause de ce succès, l’immense challenge de devoir assurer le financement de son œuvre. Sans

doute voulut-il le faire avec les moyens qui s’offraient à lui et qui au fil du

temps devinrent contestables. Le P. Cambier, Préfet

apostolique du Haut-Kasaï suscita de plus en plus de polémiques, ce qui conduisit

finalement sa hiérarchie à l’éloigner de la colonie. Un poste est trouvé pour

lui à Rome. Emeri est obligé de quitter sa chère Mission en 1913 pour Rome où

il remplit la fonction de « Consulteur de la Congrégation de la

Propagande ». Renvoyé en Belgique et prisonnier trois

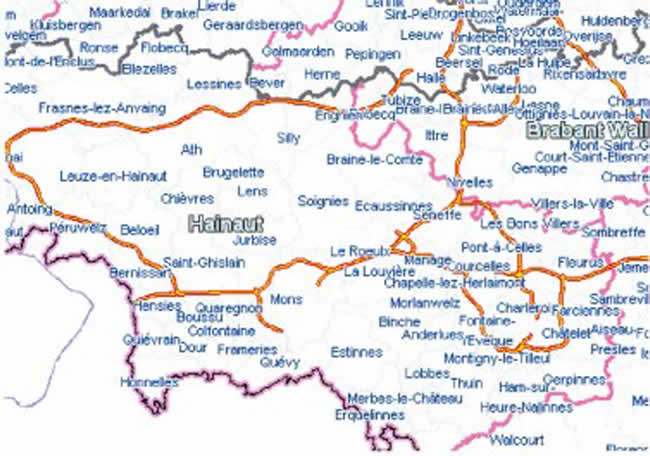

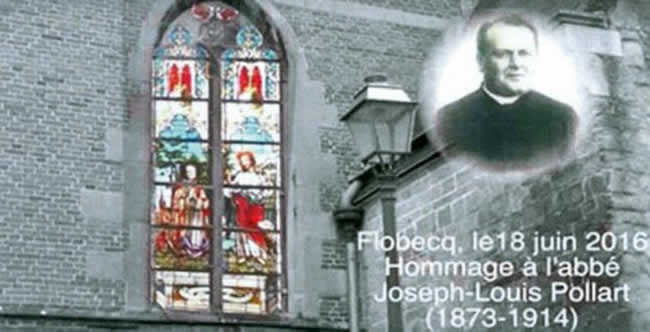

ans en Allemagne Au début de la guerre 14-18,

n’ayant pu obtenir son renvoi en Afrique, le revoilà en Belgique. On le nomme

curé à Roselies, près de Châtelet, pour remplacer l’abbé Joseph Pollart, fusillé

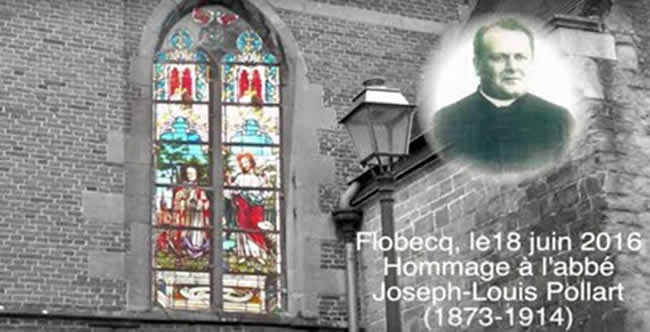

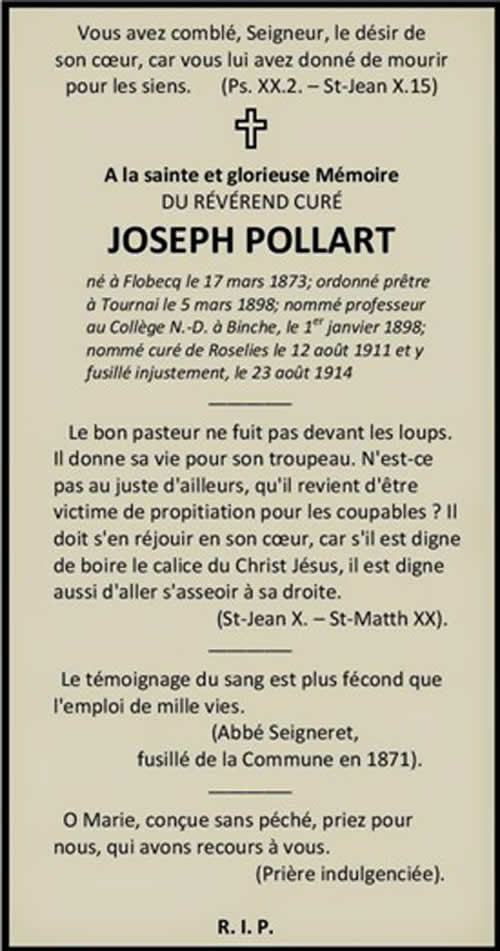

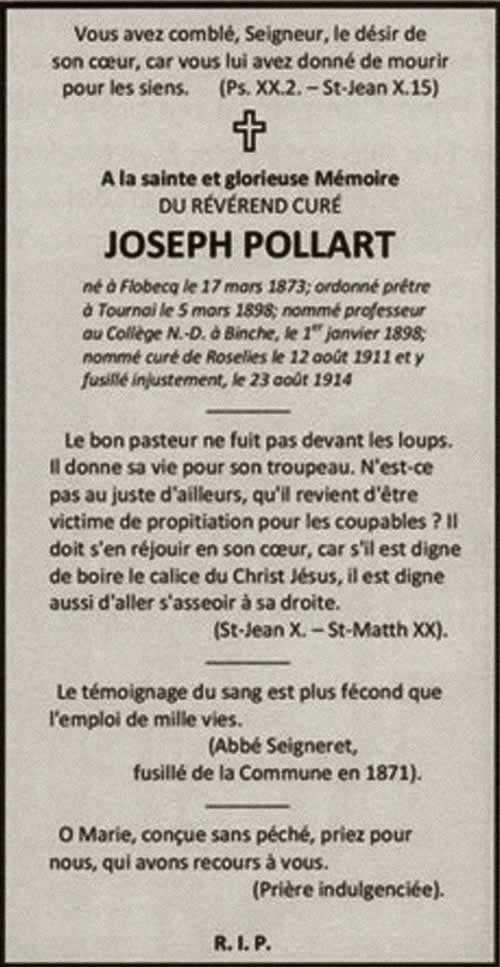

par les Allemands, le 23 août 1914. Quelques mots sur l’histoire de ce martyr :

à Flobecq, une rue porte son nom et un vitrail de l’église Saint-Luc évoque le

sacrifice qui fut celui de l’abbé Joseph Pollart en août 1914. Lorsqu’éclata le

premier conflit mondial, alors que les Allemands avaient pris en otage

plusieurs de ses paroissiens, l’abbé Pollart sauva la vie de deux jeunes pères

de famille en insistant pour être fusillé à leur place !

Le grand lutteur qu’est

Emeri Cambier se signale vite par sa témérité et son franc-parler. Un sermon

vexant l’occupant et voici l’ancien Préfet Apostolique dans les geôles

teutonnes. Après un an d’emprisonnement dans la caserne Trézignies à Charleroi,

on le transfert en Allemagne où il connut les bagnes d’Anrath (Crefeld) et

d’Hozminden. Ses derniers mois de détention sont cependant adoucis puisqu’il

est autorisé à les passer dans la communauté des moins de Buren. Il n’empêche,

il demeura prisonnier du 4 juin 1915 au 18 novembre 1918. Les témoignages du

Père Cambier sur ces années d’emprisonnement ne sont hélas pas connus, de même

la teneur du sermon prononcé à Roselies. Mais Cambier, il est certain, n’est

pas un homme qui gémit sur son sort. L’humour l’aida certainement et il en

possédait beaucoup comme le montre cette

anecdote : un dentiste lui avait arraché toutes ses dents et lui avait

placé un dentier complet sans accepter d’honoraires. Le P. Cambier lui envoya deux défenses

d’éléphant montées en porte-bouquet avec ce mot : Je rends toujours œil

pour œil, dent pour dent ! » Une vie d’ermite comme chapelain de

la Croix-Monet (Aische-en- Refail) pendant 18 ans

L’ermitage accolé à la chapelle de la Croix-Monet. Février 2020. On y vénérait une Vierge miraculeuse sous le vocable de « Notre-Dame des Affligés ». Cette Vierge était invoquée pour la guérison de la fièvre lente. Malheureusement, la statue fut volée dans les années 1970.

Qui se souciera du clocheton de la chapelle de Croix-Monet qui menace de s’effondrer ? (Février 2021) De retour en Belgique, il

habite d’abord chez son frère prêtre à Châtelineau, puis à Mellet où il fait

office de curé tout en créant une liqueur « La Flobecquoise » qu’il dénomme

« Cordial-Congo-Cambier ».

Entre 1925 et 1943, il se retire dans la chapellenie

namuroise de la Croix-Monet.

Le 21 novembre, sa paroisse

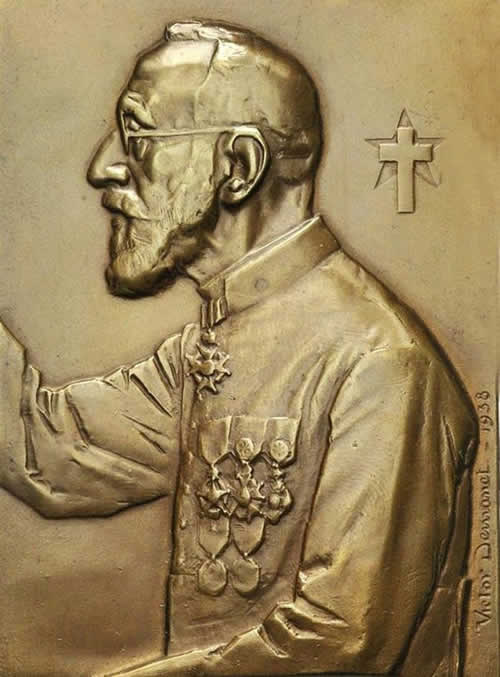

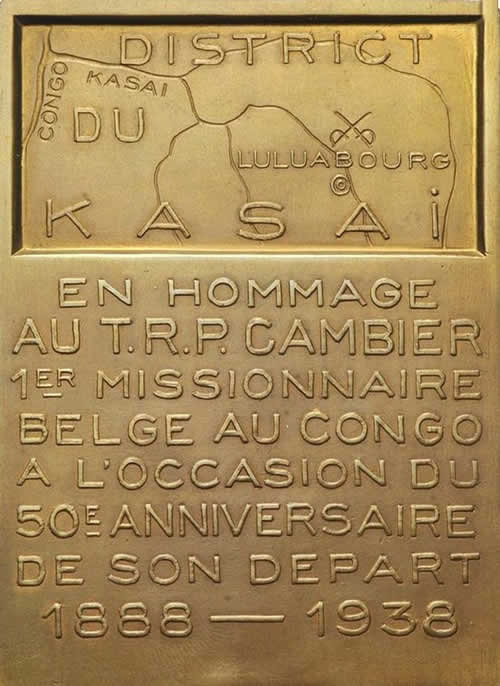

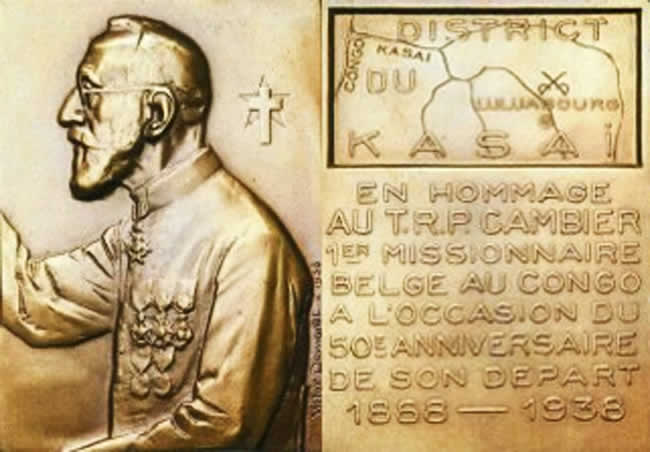

d’adoption fête ses cinquante ans de prêtrise. Le 10 juillet 1938, on fêta le cinquantenaire

du départ du P. Cambier pour l’Afrique dans la cathédrale de Namur. La

cérémonie se poursuit sur la place d’Armes où défile la musique du 13e

de ligne, des troupes suivies d’un détachement de l’école des cadets et de

nombreux écoliers des écoles de Namur. Le P. Cambier va ensuite fleurir la

statue du Roi-colonial. La cérémonie est suivie d’un banquet. Agrémenté des discours

des autorités et le P. Cambier termine par ses mots en hommage à tous ceux qui

sont morts pour le Congo : « Il n’y a pas au monde de missions

comparables à celles du Congo. Notre Colonie, ce bijou, à côté de ces richesses

spirituelles, œuvre de la charité, en renferme d’autres, trop peu connues et

appréciées. Ce Congo, nous le garderons : il est à nous, car le cœur des

indigènes est à nous. Nous le défendrons s'il le faut. Mais nous le garderons.

Que tous, croyants ou incroyants, aient ce soir une pensée et une prière pour

ceux qui sont morts pour lui. » Les convives font une

ovation interminable au Père Cambier, dont le propos a révélé, une fois de

plus, l'âme ardente, apostolique, vibrante, apparaissant sous la truculente

bonhomie. Et le banquet s'achève, joyeux et fraternel.

Plaquette en l’honneur du Père Cambier (recto)

Plaquette en l’honneur du Père Cambier (verso) Le Père Cambier se disait

fier d’être à Croix-Monet le gardien du sanctuaire où l’on vénère une vierge

miraculeuse (malheureusement volée vers les années 1970). Il accordait beaucoup

de conseils aux nombreuses personnes qui venaient lui rendre visite. Léopold

III, lui-même, l’honora de plusieurs visites princières avant de monter sur le

trône. A tous ceux qui l’approchaient, le P. Cambier montra bonhomie, bonté,

humilité. Le 29 septembre 1943, il

décéda à l’hôpital Sainte-Elisabeth de Salzinnes. Conclusion

Le Père Butaye, Jésuite dans une mission du Kwango

Doucement mon ami !

Quel homme fut vraiment le

Père Cambier ? Certainement un homme d’une trempe et d’une énergie peu

courante. Mais, au-delà de sa réputation justifiée de pionnier, je ne peux

m’empêcher de voir aussi dans cet homme indépendant et fier un missionnaire qui

consentit librement à de multiples sacrifices : la volonté de ne jamais se

plaindre, de ne jamais dénigrer ses

supérieurs, de leur avoir toujours obéi malgré le refus de ses demandes et cela,

quoi qu’il lui en coûta et,… il lui en

coûta beaucoup, lui qu’on surnommait, « le Roi du Kasaï » ! Puissions-nous à travers le souvenir du

Père Cambier honorer les nombreux missionnaires et religieuses qui reposent

pour l’éternité en terre congolaise. Puissions-nous aussi garder des liens puissants et fraternels

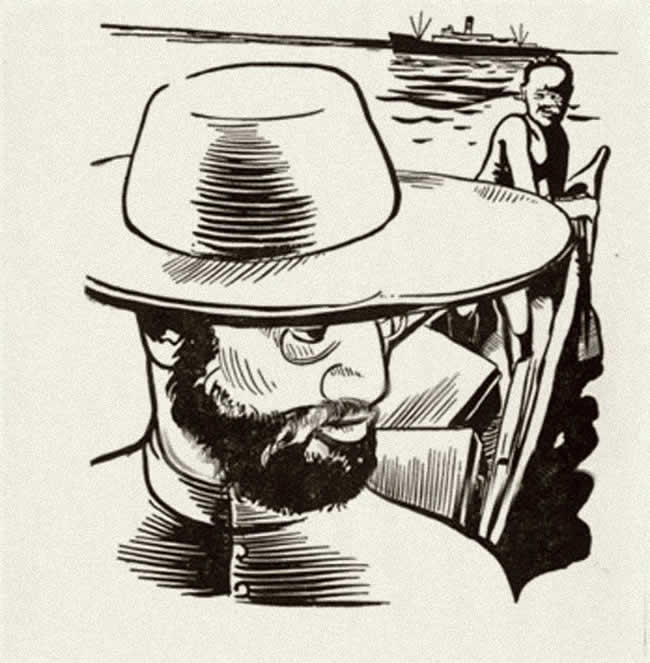

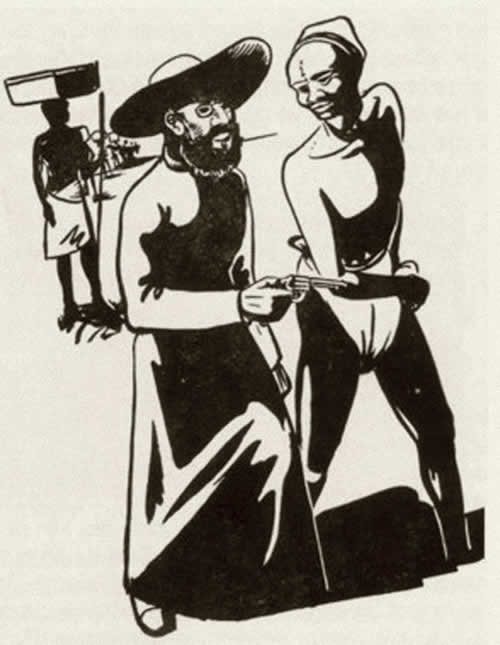

avec nos frères Congolais. Dr P. Loodts Iconographie : les dessins figurant dans cet article sont l’œuvre

d’A. de Vinck et figurent dans le livre d’Albert Mariaule, Le Père cambier,

Editions Grands Lacs, Namur Sources 1 - « Le Père Cambier », Albert Mariaule, Editions Grands Lacs Namur, 1948 2 - « Dans la brousse congolaise, les origines des missions de Scheut au Congo », R.P. Leon Dieu, Editions Maréchal, Liège, 1946 3 - Note sur

la démission en 1914 d’Emeri Cambier Préfet, Flavien NkayMalu dans la revue

« Histoires et missions chrétiennes s » Karthala, 2008/4 N°8. Voir 4 - « Emeri Cambier (1865-1943) fondateur de la mission du Kasai : la production d'un missionnaire de légende » In : Images de l’Afrique et du Congo/Zaïre dans les lettres belges de langue française et alentour : actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (4-6 février 1993), Bruxelles, Textyles-éditions, Kinshasa, Ed. du trottoir, p. 39-74, Jean-Luc VELLUT. 5 - Le lecteur intéressé trouvera sur le site suivant un magnifique reportage d’une religieuse de la Charité racontant son voyage jusque Luluabourg en détaillant la vie des missions des sœurs de la charité de Gand. Ce reportage sous forme de lettres porte comme titre : Voyage au Congo ; lettres d'une sœur de Charité de Gand par une Sœur de Charité de Gand, publié en 1905. TRADUCTION et COMMENTAIRES Par

Monsieur Urbanus De Clerck (Oudenaarde)

De jonge pater Cambier Emeri. De inhoudstafel. 01. De stichter van de Scheutisten. 02. De Elenchus defunctorum. 03. Flobecq op de grens met Vlaanderen. 04. Afrika in de 20ste eeuw. 05. Afrika in de 21ste eeuw. 06. De jeugdjaren van pater Cambier. 07. De intrede bij de Scheutisten. 08. Koning Leopold II. 09. De Vrijstaat. 10. Een vlugge schets. 11. De eerste zending. 12. De zeereis. 13. De karavaanroute. 14. De karavaandragers. 15. Berghe-Ste-Marie. 16. Ontsnapt aan de dood. 17. De stichting van Nieuw-Antwerpen. 18..Het leven in Nieuw-Antwerpen. 19. De stichting van Moanda. 20. De Zusters van Moanda. 21. De stichting van Luluabourg. 22. Het leven in de missiepost. 23. De eenzaamheid. 24. Het handschrift van pater Cambier. 25. De Aigemene Overste. 26. Een onderonsje met pater De Deken 27. Donkere foto's uit "Twee jaren in Kongoland". 28. Een intermezzo over Broeder De Jaeger. 29. ln luttele woorden: Een held uit Balgerhoeke. 30. Het graf van Broeder De Jaeger. 31. Drie foto's van Broeder De Jaeger; 32. Zuster Remacla - Nathalie De Jaeger. 33. Een land met wilde mensen. 34. Twee Afrikaanse grootouders. 35. Twee Afrikaanse nichtjes. 36. Nog twee mooie foto's .. 37. Twee missionarissen uit de tijd van pater Gambier .. 38. Het vertrek van de Aigemene Overste. 39. Het medisch onderzoek. 40. Ngangabuka, de medicijnman. 41. Het oproer. 42. Houd u koest. 43. De aanval. 44. De doodskist. 45. Het tovergeweer. 46. Monseigneur. 47. De Katanga-missie. 48. Jean Dehoust, de grootoom. 49. De pionier in de strijd tegen de slaapziekte. 50. De oproep van pater Gambier. 51. Pater Gambier en een zieke Zuster. 52. De Gongregatie van de Zusters van liefde. 53. De stichter van de Zusters van Liefde. 54. Nog een paar foto's 55. Een

droevig ongeval. 56. De drie

flinke missionarissen. 57. De

inhuldiging van de tweetorenkerk. 58. 25-jaar

priester. 59. Met een

vrouw in bed. 60. Een raar

beestje. 61. De definitieve

terugkeer. 62. De kracht

van verandering. 63. Pastoor

in Roselies. 64. Priester

Pollart. 65. ln de

Duitse gevangenis. 66. Op

vakantie bij zijn broer. 67. Pastoor

in Millet. 68. De

kluizenaar. 69. 50-jaar

priester. 70. 50-jaar

eerder. 71. De dood. 72. Het

slotwoord. 73. De

kerkelijke indeling. 74. Een

vergadering op hoog niveau. 75. Bronnen. 76. Nota's. 77. De

schrijver. 78. De

vertaler. 79. De

Spakke. 01. De stichter van de Scheutisten.

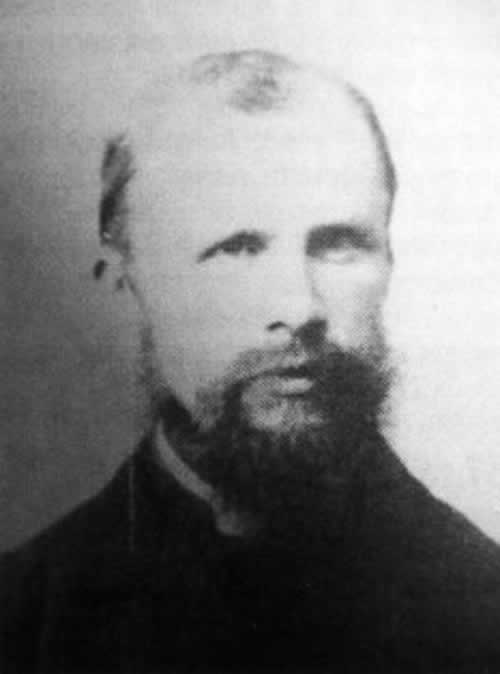

Pater Verbist Theophiel (1823 - 1868). Priester Verbist stichtte in 1862 de

Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. In het Latijn : Congregatio

Immaculati Cordis Mariae. In afkorting: C.I.C.M. Het moederhuis bevindt zich in

Scheut, een wijk van Anderlecht. Naar de naam van die wijk worden de leden van

de Congregatie Scheutisten genoemd. Pater

Verbist Theophiel, hij is geboren in Antwerpen op 12-06-1823, hij is tot

priester gewijd in 1847, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1864, hij is

vertrokken naar China op 25-08-1865, hij is gestorven in China op 23-02-1868 in

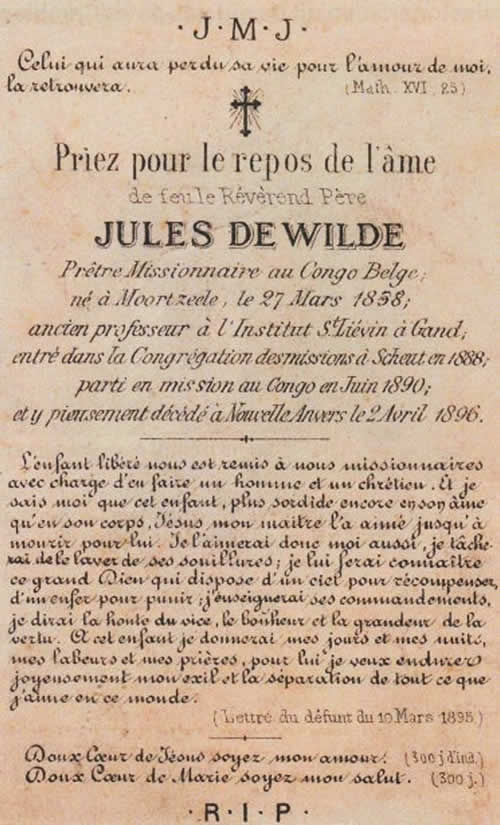

de ouderdom van 44 jaar. 02. De elenchus decfunctorum. In de lijst van de

overledenen van de Congregatie van Scheut wordt pater Cambier als volgt

vermeld : Pater

Cambier Emeri, hij is geboren in Flobecq op 02-01-1865, hij werd tot

priester gewijd in 1887, hij heeft zijn geloften afgelegd in 1888, hij is voor

de eerste keer vertrokken naar Congo op 25-08-1888, hij is gestorven in Namen

op 29-09-1943 in de ouderdom van 78 jaar. 03. Flobecq, op de grens met Vlaanderen.

Flobecq, een dorp verloren in het groen. 04. Afrika in de 20ste eeuw.

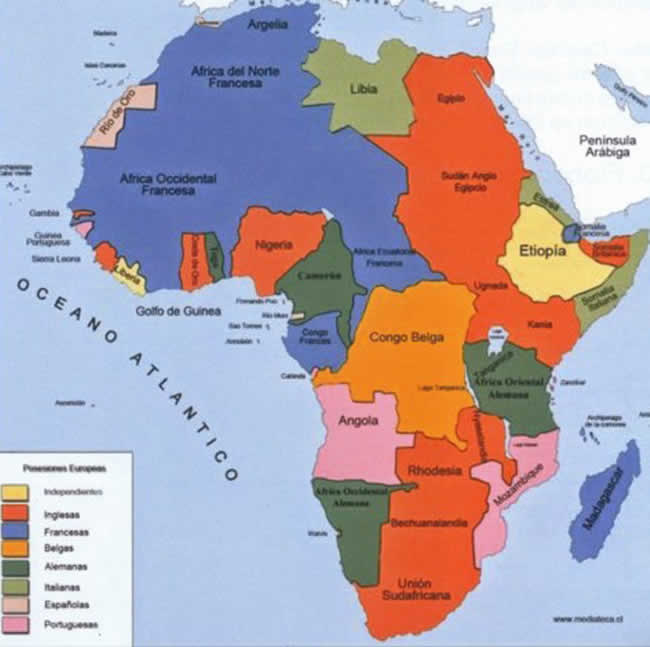

In de 19de eeuw waren enkele

landen ais Liberia en Ethiopië onafhankelijk maar het grootste aantal van de

landen waren een kolonie van een of ander Europees land, België, Duitsland,

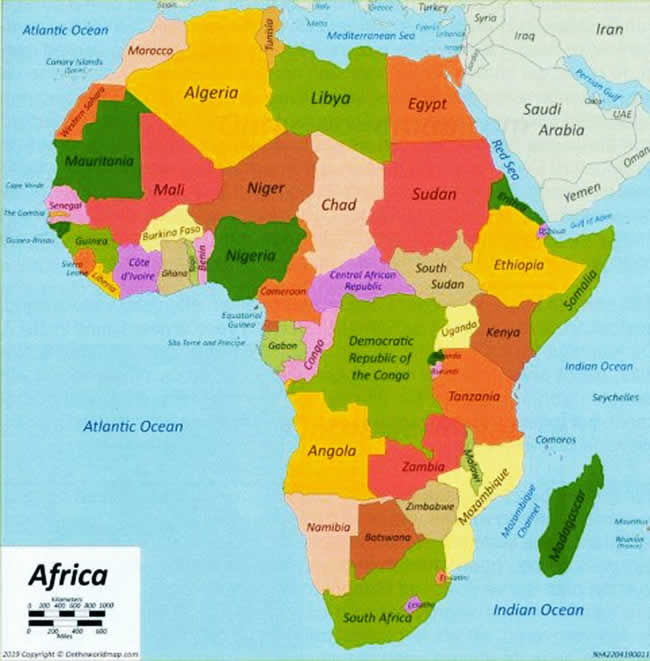

Engeland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Spanje. 05. Afrika in de 21ste eeuw.

De onafhankelijkheid van Afrika begon traagjes. Zuid-Afrika werd onafhankelijk in 1910, Egypte in 1922, Ethiopië in 1941. Vanaf de jaren 1950 en vooral vanaf de jaren 1960 werden de meeste landen onafhankelijk. Mozambique en Angola werden ais laatsten van de rij onafhankelijk in 1975. 06. De jeugd van pater Cambier. Emeri Cambier, de zoon van een

kroostrijk gezin, was intern op het college van Enghien, inHenegouwen. Hij liet

zich opmerken door zijn sterke, onafhankelijke aard. Hij aarzelde niet zwakke

medeleerlingen te verdedigen. In de refter gaf hij een ferme kaakslag aan de

tafelmeester die weigerde om een jongere metgezel te bedienen. Emeri kreeg voor

zijn kaakslag een schrijfstraf van vele bladzijden. De jongen die door Emeri

was verdedigd probeerde het handschrift van Emeri na te volgen en hijzelf

schreef de strafbladen. De list werd ontdekt en Emeri werd bij de overste van het college geroepen. Emeri weigerde echter

de naam te zeggen van degene die zijn strafbladzijden had geschreven. De straf

was groot, gedurende een gehele trimester mocht hij niet deelnemen aan aile

ontspanningen die voorzien waren voor de leerlingen van het internaat. Eén van zijn leraren, meneer Gueluy, een

priester afkomstig van Anvaing, besloot om in te treden bij de Scheutisten en

hij vertrok naar China in 1877. De jeugdige Emeri Cambier, in zijn laatste jaar

van zijn middelbare studies, dacht eraan om ook missionaris te worden zoals

zijn leraar uit zijn jongere jaren. Hij had twijfels. Hij besloot tenslotte om

toch carrière te maken in het leger en les te volgen in de Hogere Militaire

School van Brussel. Hij wilde officier worden. Zijn grotere broer die pastoor was in

Châtelineau gaf hem de raad om deel te nemen aan een retraite van twee dagen.

Emeri aanvaardde het voorstel en tijdens deze korte retraite veranderde de

jonge kerel van zeventien jaar zijn plan, hij zou geen officier worden maar wei

missionaris zoals zijn leraar die naar het verre koude Mongolië was vertrokken

als missionaris. Hij zou vechten op de voorposten van de pauselijke troepen die

de wereld wilden veroveren, en als het moest zou hij het doen met in de ene

hand het kruis en in de andere hand het geweer. 07. De intrede bij de Scheutisten. Emeri Cambier zal binnentreden bij de

Congregatie van de Scheutisten. Hij zal zijn studies van wijsbegeerte doen aan

het Seminarie van de Bonne Espérance bij Bergen in Henegouwen. Na een studie

van vier jaren godgeleerdheid wordt hij tot priester gewijd in 1887. Hij was

amper 22 jaar oud. Na een jaar van noviciaat spreekt hij in 1888 zijn geloften

uit. Hij laat zijn baard groeien en hij bereidt zich voor om naar China te

vertrekken, daar waar de Scheutisten werkzaam zijn sinds vele jaren. Nochtans

zal dit niet gebeuren want voor de nog jonge Congregatie van Scheut opent zich een

andere wereld, in het hartje van het donkere Afrika, daar waar de wieg van de

mensheid staat. Pater Cambier Emeri vertrekt niet naar China maar wei naar

Congo. 08. Koning Leopold II. Leopold II (1835-1909), de alleenheerser

van een groot land in het midden van Afrika, heeft bekomen dat de Paters van

Scheut naar de Vrijstaat worden gestuurd om hem te helpen in het christenen van

zijn jong en onmetelijk groot land. Leopold" heerst over een land van

2.345.410 vierkante kilometers groot. In België is hij koning van een land van

30.528 kilometers groot. Die staat wordt de Vrijstaat genoemd want volgens de

Conferentie van Berlijn, een conferentie van vijftien landen die gehouden werd

van 14 november 1884 tot 26 februari 1885, hebben aile land en van over de

ganse wereld er toegang toe om er vrij handel de bedrijven.

Leopold Il, de koning van België en de koning van de Onafhankelijke Staat van Congo 09. De Vrijstaat.

De Vrijstaat is immens groot, van Schotland tot in Sicilië, van Portugal tot in Zweden, van de zee tot in Polen.

De Vrijstaat is een land met vele rivieren. 10. Een vlugge schets.

De vijf missies van de Zusters van Liefde van Gent : Moanda, Nemlao, Kinkanda, Berghe Ste Marie en Luluabourg St Joseph.. 11. De eerste zending van de Scheutisten. De vier eerste Scheutisten schepen in op

26 augustus 1888 in Antwerpen, richting Congo. Ze hebben allen iets gemeen met

het college van Enghien, ze waren er leraar of ze waren er student. Het waren

pater Huberlant, pater De Backer, pater Gueluy en pater Cambier. Het zijn ook

allen Walen. Ik vind ze zonder enige moeite terug in de

Elenchus defunctorum van de Congregatie van de Scheutisten. Pater

Huberlant Ferdinand, hij is geboren in Marchienne-au-Pont op 18- 12-1853,

hij werd tot priester gewijd in 1878, hij heeft zijn geloften uitgesproken in

1889, hij vertrok naar Congo op 25-08-1888, hij is gestorven in Scheut op

24-03-1893 in de ouderdom van 39 jaar. Pater

De Backer Albert, hij is geboren in Moustier-les-Frasnes op 06-12- 1851,

hij werd tot priester gewijd in 1878, hij heeft zijn geloften uitgesproken in

1889, hij vertrok naar Congo op 25-08-1988, hij is gestorven in Nieuw-Antwerpen

op 21-02-1892 in de ouderdom van 40 jaar. Pater

Gueluy Albert, hij is geboren in Anvaing op 23-04-1849, hij werd tot

priester gewijd in 1872, hij heeft zijn geloften uitgesproken in 1877, hij

vertrok naar China op 07-03-1877, hij stierf in Scheut op 22-12-1924 in de

ouderdom van 75 jaar. Pater

Cambier Emeri, zie hoofdstuk 02. De Elenchus

defunctorum.

De eerste zendelingen in vol ornaat bij de fotograaf : Zittend : van l. naar r. Pater Huberlant Ferdinand en Pater Gueluy Albert. Staande : van 1.naar r. Pater Cambier Emeri en Pater De 8acker Albert. 12. De zeereis naar Congo. De vier missionarissen komen na een zeereis van meer dan één maand aan in Banana, een kleine haven die zich bevindt op de plaats waar de machtige Congostroom zijn bruin water tot veertig kilometers ver de zee instoot. Ze brengen een vluchtig bezoek aan Nemlao, een missiepost die behoort aan de Franse paters van de Heilige Geest. In een naburig dorp zien ze hoe de vele weduwen van koning Nemlao het lichaam van de overleden koning beroken zolang tot de nieuwe koning zijn intrede niet heef gedaan. Op 21 september 1888, komen de missionarissen aan in Boma, de hoofdstad van de Vrijstaat, de l'Etat Indépendant du Congo, waar Leopold II in 1885 tot soeverein van de Vrijstaat werd uitgeroepen. Ze vertrekken na enkele dagen naar Matadi, de eindstop van de boot want van daaraf tot in Leopoldstad is de stroom onbevaarbaar omwille van de vierentwintig watervallen. Ze stellen vast dat hun reisgoederen in Boma zijn achtergebleven en het is aan de jongste onder hen, aan pater Cambier, hij is nauwelijks drieëntwintig jaar oud, om omkeer te maken en met een kleine boot al hun bagage van Boma naar Matadi over te brengen.

De jonge pater Cambier op de Congostroom met de bagage. 13. De karavaanroute. De eerste contacten met het leven in

Congo zijn niet gemakkelijk en de levensmiddelen zijn moeilijk te vinden. De

staatspost van Matadi bevindt zich op de rotsen van het Kristalgebergte. Bij

gebrek aan levensmiddelen wordt de verdere reis langs de karavaanweg naar

Leopoldstad uitgesteld tot op de 27ste oktober 1888 maar

het zijn enkel pater Cambier en pater Huberlant die de weg opgaan met een

twintigtal dragers. Pater Gueluy en pater De Backer blijven achter in Matadi

want ze zijn ziek. De befaamde karavaanweg over meer dan

350 kilometers, over bergen en dalen, doorheen drassige moerassen, over woelige

waterlopen, vergt zeer grote inspanningen en van de 81anken en van de zwarte

dragers. Pater Cambier krijgt een puisterige zweer juist boven de hiel en dat

belemmert hem om goed door te stappen. Met een prauw zetten ze een brede rivier

over en pater Huberlant wordt kletsnat want hij viel uit de gammele smalle

prauw in het ondiepe water. Eindelijk, na vierentwintig dagen stappen, komen ze

op achttiende november 1888 aan op de staatspost Leopoldstad waar de

Congostroom terug bevaarbaar wordt tot ver in het binnenland. De Congostroom is

de waterrijkste en na de Nijl de langste rivier van Afrika. Hij is 4.700 km

lang. Met zijn vele bijrivieren zal hij voor de blanken de voornaamste weg zijn

om het land te veroveren. Ook de missionarissen zullen langs de stroom en de zijrivieren

het land binnendringen De twee dappere missionarissen beginnen

spontaan samen het Te Deum te zingen om God te bedanken na zo een gevaarlijke

voetreis van meer dan drie weken. Ze hebben echter hun einddoel nog niet

bereikt. Dat einddoel ligt nog vier dagen verder, langs de linkeroever van de

Congostroom bij de samenvloeiing van de stroom met de Kasaïrivier. 14. De karavaandragers.

Bij het ingaan van Matadi, dichtbij de Mpozorivier en langs het spoor, staat een mooi bronzen momument ter ere van de karavaandragers.

Dit is het oorspronkelijk monument zoals ik, De Clerck Urbaan, het zag in 1975. Onverlaten hebben het beeld van de staande man gestolen. 15. De stichting van Berghe-Ste-Marie. Na twee dagen van rust nemen ze een

staatsboot die hen op 24 november 1888 afzet aan de samenvloeiing van de

Congostroom en de Kasaïrivier en waar ze hun missionarisleven beginnen met de

inrichting van hun eerste missiepost. Hier hadden Franse missionarissen reeds

gewerkt. Sinds hun vertrek uit Antwerpen zijn de twee Belgische missionarissen

eindelijk na drie maanden op de plaats van hun bestemming gekomen. Ze noemen

hun eerste stichting Berghe-Sainte-Marie om daardoor een grote adelijke

weldoener te eren, Mgr Oswald van de Berghe, die pastoor was in Antwerpen. Hij

was geboren in 1834 en hij stierf in 1894. Op 10 januari 1889 komen pater

Gueluy en pater De Backer hun confraters vervoegen. De eerste

maanden van hun pionierstijd gaan vlug voorbij. Ze steken hun armen uit de

mouwen, ze bouwen voorlopige woningen in pisé, ze gaan naar de omliggende

dorpen om eten op te kopen. Op de markten kopen ze voor weinig geld jonge

slaven op die ze op de missie vestigen en die ook op de velden werken. Dit

zullen hun eerste christenen worden. Reeds

drie keren ben ik erop uitgetrokken naar de markten om kleine s/aven vrij te

kopen. Di t is echt een triestig gedoe. Laatst moest ik ondehandelen over de

prijs van een kleine jongen. De tranen kwamen me in de ogen toen ik dat klein

joch zag dat me met blinkende oogjes aankeek. Ik wist

dat dit klein joch een goede christen zou worden, maar de prijs was veel te

hoog. Dat was niet zodanig om de kleren die het kind aanhad want het was naakt

als een naakte poedel. (Uit een brief van 10 februari 1889 aan zijn broer).

Zuster Marie-Hilda met weesmeisjes in Berghe Ste Marie. 16. Pater Cambier ontsnapt aan de dood. Soms gaan de paters op jacht. Dit is een

aangename bezigheid maar van de andere kant bracht de

jacht vlees op de tafel en eveneens aan al het jong volk dat op de missiepost

verblijft. In een andere brief aan zijn familie schrijft pater Cambier hoe hij

ternauwernood aan de dood was ontsnapt. We

zaten te eten aan tafel, het was op de avond van 20

februari 1889, het was reeds donker en de petroleumlamp was ontstoken. Plots

komt onze kleine hond in paniek uit de kamer van pater De Backer naar de eetkamer gelopen, hij keert zich om en loopt terug naar

de kamer van pater De Backer. Ik ben benieuwd, ik neem de lamp in de hand, ik

volg de hond en ik zie hoe hij zich woedend opstelt tegenover een slang van een

meterenhalf, Pater Gueluy neemt ondertussen een geweer, hij laat er een

cartouche inglijden, hij schiet, en pardoes ernaast. De slang is verdwenen in

mijn eigen kamer tussen de vele pakken en al het gerief dat er zich bevindt. Na

veel zoeken vinden we de slang en met een sterke stok sla ik haar de ruggegraat

over en met de scherpe snee van een spade klief ik de kronkelende slang in

twee. We gaan verder met ons avondmaal. Maar op het horen van het geweerschot

zijn de Bangala naar ons huis toegelopen en in de duisternis heeft één onder

hen zijn voet tegen een steen gestoten, de nagel van zijn grote teen bloedt

verschrikkelijk. Ik ga vlug naar mijn kamer om er een windsel te nemen, ik buig

mij, ik strek mijn hand uit en vanachter de doos verschijnt een andere verraderlijke

slang, ze bijt in mijn hand en verdwijnt bliksemsnel. Een luide kreet ontsnapt

aan mijn keel en al zuigend op de beet loop ik naar onze gemeenschappelijke

kamer. Het gif heeft een wrange smaak en met weerzin smijt ik het van mij af

Een confrater helpt mij om met ammoniak de kleine wonde te ontsmetten. En dan

ga ik terug naar mijn kamer op zoek naar die vermetele slang. Ik vind ze en met

de snee van een spade verpletter ik haar valse kop. Mijn ingepakte hand begint

fichtjes op te zwellen, mijn hart begint sneller te kloppen en min of meer

verdoofd leg ik me neer op mijn bed waar ik in een diepe slaap val. De volgende

morgen zijn aile verschijnselen van vergiftiging verdwenen en rustig kan ik de

heilige mis doen in grote dank voor de bescherming van de Allerhoogste en van

mijn hemelse moeder. Ceci s'est passé il y a une

quinzaine de jours. Chaque fois que cette histoire me revient, je ressens la

douce impuissance de retenir un « Ave Maria » sur mes lèvres pour remercier la

Ste Vierge de sa protection. Et vous tous qui m'aimez, si vous voulez me causer

un plaisir qui aille au cœur, remerciez Marie pour moi. Je vous embrasse de

tout cœur. Dit is gebeurd reeds voor een paar weken. Telkens aIs ik aan dit

gebeuren denk komt er in mij een onuitstaanbare neiging om te bidden, dan richt

ik mij tot de Heilige Maagd om ze te danken voor haar bescherming. En gij allen

die me fiefhebben, als ge wilt doet mij een genoegen om samen met mij Maria te

danken. Ik omhels u uit ganserharte. 17. De stichting van Nieuw-Antwerpen. In oktober van 1889 is pater Gueluy ver

de brede Congostroom opgevaren tot aan de Evenaar en hij heeft, dichtbij een

staatspost, een mooie plaats ontdekt aan de stroom om er een nieuwe missiepost

op te richten die Nieuw-Antwerpen zal genoemd worden om te verwijzen naar

Antwerpen aan de Scheldestroom. Onder Mobutu krijgt het de naam van Makanza. Op

6 december 1889 verlaten pater Cambier en pater Van Ronslé de missiepost van

Berghe Ste Marie aan de boord van de stoomboot van de Franse paters van

Brazzaville, de "Léon XIII", met als kapitein pater Augouard die

later de eerste bisschop zal worden van Frans Congo. Ze richten, vele

kilometers verder, halfweg Leopoldstad en de Falls, op de rechteroever van de

stroom, hun tweede missiepost op. Pater

Van Ronslé Kamiel, hij is geboren in Lovendegem op 18-09-1862, hij is tot

priester gewijd in 1886, hij legde zijn geloften in 1889, hij vertrok naar

Congo op 03-07-1889, hij stierf in Boma op 14-11-1938 in de ouderdom van 76

jaar. Hij werd tot bisschop in 1897. Pater Augouard Prosper, hij is geboren in Poitiers (Frankrijk) op 17-07-1852, hij trad toe tot de Congregatie van de paters van de Heilige Geest, hij vertrok naar Afrika, hij werd bisschop in 1890. Hij stierf op 03-10-1921 in het moederhuis van zijn Congregatie in de ouderdom van 69 jaar.

Mgr Van Ronslé Kamiel (1862-1938).