Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Le brancardier Thans Hilarion raconte la vie à l’hôpital de Cabourg

Le brancardier Thans Hilarion Introduction. Thans Hilaron est né le 12

janvier 1884. Il était le cadet d’une famille de 14 enfants. Il deviendra

prêtre en 1909 dans l’ordre des Franciscains. Thans

manifeste un talent d’écrivain et de poète.

En 1915, il

publie en français un recueil de poésie « Lilas blancs » dont un

des poèmes « l’attente » est un hymne pour une armée belge qui, un

jour reviendra triomphante de l’ennemi. Ce poème lui vaut des menaces de

l’autorité militaire occupante et Thans décide alors

de rejoindre le front pour échapper à un emprisonnement qu’il sent inéluctable.

Son évasion, en décembre 1915, est rocambolesque puisqu’il arrive à atteindre la

Meuse via une bouche d’égout démarrant à la cure de Smeermaas

(Lanaken).

Smeermaas avec son presbytère et son église, vu de la Maasbank.

Révérand Lord Claes, pasteur de Smeermaas. Il

traversera ensuite le fleuve pour atteindre la Hollande. Arrivé en Angleterre,

il s’engage comme volontaire et est désigné comme élève brancardier à Auvours.Après sa formation, il est désigné pour l’hôpital

de Cabourg près d’Adinkerke qui vient d’être

abandonné par le chirurgien Derache au profit d’un

nouvel hôpital construit selon ses plans à Beveren. L’hôpital de Cabourg est dorénavant

sous le commandement du Dr Nolf qui le consacre uniquement aux soldats atteints de maladies. Thans arrive donc au moment où le « Cabourg

chirurgical » devient le « Cabourg médical ». Il occupera le poste de brancardier pendant

presque deux ans dans cet hôpital. De son

expérience, Thans tirera un livre très détaillé de

plus de 250 pages « Mijnoorlog ».Ce

témoignage est exceptionnel car Thans est un des

rares, si pas le seul soldat, à témoigner de la vie d’un brancardier dans un

hôpital de campagne. Ce livre n’a jamais été traduit en français. Pour combler

partiellement cette lacune, j’ai entrepris de résumer en français cette très

belle œuvre. Le lecteur sera certainement surpris par plusieurs témoignages de Thans qui nous éclairent beaucoup sur la vie quotidienne à

l’hôpital et en particuliers sur discipline à laquelle les brancardiers étaient

soumis, ainsi que sur les rapports qu’ils entretenaient avec les infirmières et

les patients… Le lecteur sera aussi surpris des séances d’autopsie auxquels Thans dut participer. A noter que l’univers très dur de

l’hôpital décrit par Thans

contient aussi des moments de joie avec des anecdotes truculentes qui peuvent

faire penser à celles qui figurent dans le film Mash

sorti en 1970 et qui, lui, concernait un hôpital militaire américain au Viet-Nam. Après la

guerre, Thans Hilaron fut

enseignant dans l’école des Franciscains à Rekem où

étudiaient les novices. Thans Hilarion continua aussi

d’écrire poésie et prose. Son souvenir reste très présent en Flandre où

aujourd’hui un concours de poésie porte son nom. Il est décédé en 1963.

Condensé en

français du livre de Thans Hilarion « Mijn Oorlog » (Traduit et résumé par le Dr Loodts

P.) Le camp d’Auvours Voilà donc Thans débarqué en France après s’être engagé en Angleterre

comme volontaire. Il est alors dirigé en janvier 1916, vers le camp d’Auvours où se trouve le C. I.B.I. : le Centre

d’Instruction des Brancardiers-Infirmiers. Le premier contact consiste en son

inscription dans les registres, puis la prise du matériel réglementaire dont un

sac de couchage à remplir d’algues encore humides et parois moisies et qu’il

doit lui-même coudre. Ensuite c’est la connaissance avec la chambrée, une

baraque de 6 mètres de large sur 25 de long avec trois petites fenêtres. Le sol

est à nu mais c’est du sable. Au-dessus

des planches sur lesquels on dépose les sacs de couchage court une étagère sur

toute la longueur du mur. Dans cette baraque logent 32 prêtres-brancardiers

sous la direction d’un « Garde-chambre ». Une autre

baraque a été divisée en deux, dans la première partie se trouve des bancs et

tables devant servir à l’étude. L’autre partie est le dortoir des séminaristes

et frères. Thans se couche sur sa misérable couche et essaie de se reposer quand tout d’un coup

il perçoit une conversation au-dessus de sa tête. - Déjà au lit ce nouveau ? - Je crois qu’il est malade - C’est un beau début, je vais le couvrir d’une couverture sinon, il sera un

oiseau pour le chat car il tousse et le sol gèlera cette nuit ! Thans n’ose pas ouvrir les yeux, il se sent misérable. Plus

tard il apprendra que son protecteur est le nommé Jack Leyssens

qui après la guerre affrontera comme missionnaire le désert de Mongolie à Ortos. L’ambiance

est lugubre dans ce camp où l’on se sent perdu dans les 6.000 ou 7.000 hommes

qui y résident. Heureusement que l’ambiance dans la baraque des prêtres est

conviviale. Plus de trente prêtres dont beaucoup étaient des missionnaires

provenant de Constantinople, d’Egypte et du Congo. Les prêtres candidats

aumôniers pouvaient employer la salle des fêtes le week-end pour dire la messe

et la petite chapelle pendant la semaine mais les aspirants brancardiers

devaient utiliser leur chambrée comme lieu de culte. Cela commençait chaque

matin à 5h30 jusque 7h30 du matin. Plus de trente messes y étaient dites !

Cela faisait penser au temps des catacombes ou au temps de la révolution

française. Evidemment à côté des officiants, la vie continuait et que sur les

paillasses certains dormaient encore ou s’habillaient ou cassaient la glace de

leur bac afin de pouvoir se laver. Après cela,

venaient l’instruction militaire donnée par le sergent Louis qui était un

religieux instituteur. En français, on

leur donna la manière de plier nos couvertures, de cirer nos chaussures et

comment ranger le matériel sur l’étagère. Pendant des jours, on leur apprit

comment se tenir au lever du drapeau, comment réagir à la rencontre d’un

officier Général. Et même comment saluer si par hasard ils étaient à ce moment

décoiffés ou empêchés de saluer parce que les deux ou la main droite portaient

un objet. La théorie sur la manière dont ils devaient traiter les officiers se

terminait pas une phrase ronronnante : « …et

procurent leur gloire » que

retint toute sa vie Thans. Evidemment, les candidats

brancardiers ne pouvaient manquer la leçon sur la description des grades. Les

leçons du pauvre Louis à ce sujet ne trouvaient pas d’auditeurs assidus car

l’on considérait son cours comme le temps idéal pour rédiger l’abondant courrier

aux proches et amis. Evidemment, ne pas l’écouter portait à quiproquo lorsque

l’instructeur Louis se mettait à interroger ses élèves. - A quoi reconnaît-on un Général portant l’ancienne tenue ? Il fallait

répondre à deux galons qui tournent et à un qui monte. Mais le futur brancardier

Maréchal répondait par la même réponse à la question concernant les grades du

colonel et du sous-lieutenant. Le pauvre Louis ne savait plus comment s’y

prendre pour enseigner ses cancres ! Quand il

demanda à Hauspie, le missionnaire de Constantinople ce qu’il devait faire s’il

rencontrait un général, ce ne fut pas mieux que la réponse de Maréchal sur les

grades. Hauspie répondit : - Je fais face et halte à quatre pattes ! (au lieu de : je fais

face et halte à quatre pas) Bien

évidemment l’examen sur ces matières du savoir-vivre militaire constitua une

véritable délivrance. Le drill fut

aussi souvent séance de rire. Nos 6 moines trappistes y étaient vraiment

rebelles. La manière

de demander la visite médicale était parfois très compliquée pour un militaire

néophyte. Il arriva un

jour que Thans fût malade et un matin à 7 heures, toujours dans son lit, un

gradé lui demanda alors s’il s’était inscrit dans le cahier des malades comme

« malade au lit ». Hilarion Thans ne connaissait

pas encore le système et fit part de son ignorance : « Que dois-je

faire ? » Le gradé lui répondit : Si vous n’êtes pas inscrit

dans le cahier des malades, vous devez

vous lever ou vous recevrez 6 jours d’arrêt. Le jour suivant quand un gradé, le

livre des malades en mains cria dans la salle :

« Malades ? » Hilarion cria son nom « Thans ».

Le gradé s’approcha alors de son lit et lui demanda : « Rapport ou au

lit ? ». Thans crut préférable de

s’inscrire au rapport (le rapport pour la

visite médicale au bureau du docteur) du docteur à 8 heures. Mais arrivé dans

l’infirmerie, il constata qu’il y avait au moins 200 hommes occupés à patienter

devant le bureau des docteurs afin de pouvoir être examiné. Après une attente

de deux heures, le tour de Thans vint enfin. Il

pénétra dans la salle où se trouvaient deux docteurs, un de chaque côté. Les

médecins étaient accompagné de leur servant qui traduisait les plaintes des

flamands. Ceux-ci avaient beau expliciter leur cas longuement, l’assistant se

tournait vers le docteur et résumait la pathologie en deux coutres phrases,

soit mal à la tête, soit mal au ventre. Il y avait seulement deux

remèdes : la teinture d’iode ou la quinine. Thans

eut droit à trois comprimés de quinine et à une consultation spécifique au

cabinet spécial afin que l’on examine ses oreilles. Il se mit alors à la

recherche du cabinet spécial, le trouva mais à 15 h45, il s’entendit

dire : « Finis pour aujourd’hui, revenir demain ». Les jours suivants se fut le même

scénario : une attente continuelle jusqu’à l’heure de 16 heures sans

pouvoir être examiné. Le troisième jour, il put enfin pénétrer dans le cabinet

ORL mais le médecin refusa de l’examiner car Thans ne

possédait pas « la demande écrite du médecin de l’infirmerie ». Il

renonça alors à la visite spécialisée, retourna sur sa couche et se déclara

cette fois « malade au lit ». Il reçut alors trois nouveaux comprimés

de quinine et 6 jours d’exemption de service. A trois

heures de l’après-midi, un autre jour, Thans eut la

surprise d’avoir l’inspection « dépaquetage » effectué par le

lieutenant surnommé « Chocolat ». Le sergent Louis donna les derniers

conseils : « Votre sac de

couchage doit être cousu, regardez à tous les boutons et coutures de votre

équipement, frotter cuiller et fourchette, avec un linge mouillé, nettoyer

l’intérieur des souliers. Les pieds sont nettoyés et votre équipement doit

briller et les semelles des souliers doivent être sans un grain de sable… Commencez

par tout cela, je reviens dans deux heures… » Quand il

revint, ce fut pour d’autres conseils : le sac ne pouvait présenter ni

creux, ni bosses. Dans le sac, rien de plus ou de moins que l’équipement

règlementaire signalé par le « feuillet 13 ». Tout ce qui n’est pas

prévu comme les livres, carnets, vivres… doit être soigneusement empilé sous le

sac. Les vêtements doivent être pliés de manière réglementaire… Enfin le

lieutenant pénètre dans le bloc pour l’inspection. Le garde-chambre crie :

« à l’ordre ! » C’est

alors l’immobilité et le silence. Chacun est debout en position fixe sauf… Thans qui vient de se déclaré malade au lit. « Chocolat »

rouspète sur un bouton, sur une tache de rouille puis s’approche de la couche

de Thans. « Celui-là est malade, explique le

sergent Louis ». Chocolat avertit : « Si quelqu’un tire sa carotte,

qu’il prenne garde ! » Pas de

chance pour Bertrand, le voisin de Thans, il y a du

sable entre ses orteils ! Il devra subir un nouvel « Dépaquetage »

la semaine suivante ! Après une demi-heure, Chocolat s’en va. Deux Pères Blancs

s’exclament : « Et c’est pour cela que nous avons quitté le

Congo ! » « Les amis, reprend un curé francophone,

pas de panique, avec de tels dépaquetages, les Allemands peuvent bien se tenir

tranquille ! » Le frère Kartuizer est décédé. Qui était-il ? Personne ne le

sait vraiment. Un garçon calme qui avait pris froid et qui ne se plaignait pas.

Le docteur lui avait prescrit trois comprimés de quinine mais cela ne fit rien

sur la double pneumonie. Chacun y va pour se décharger de sa responsabilité. Le

docteur traite les autres « frères » d’idiots pour ne pas avoir vu

l’état grave de leur compagnon de chambre ; le lieutenant est dans ses

petits souliers et le colonel demande pourquoi on ne l’a pas fait hospitaliser

à l’hôpital. « Il ne semblait pas

en avoir besoin, dit le docteur et de toute façon, il n’y a jamais de

place » L’enterrement

doit se passer de façon digne. Le cercueil est veillé dans la baraque 46 entre

deux candélabres. Les « Cibistes » veillent nuit et jour leur

compagnon. Puis viennent rendre hommage les autorités en grande tenue,

décorations sur la poitrine et le sabre qui pend sur le côté. Après la levée du

corps, le cercueil est conduit au cimetière du village Champagné. C’est la

première fois que Thans sort du camp. La mère du

décédé vit-elle encore ? Personne ne répond. Plus tard, à table, on

procède à une collecte pour acheter une croix funéraire. Chocolat a reçu dix

francs pour la croix et son inscription. Le curé francophone lui dicte l’inscription « Tombé pour la patrie ». La formation

touche à sa fin. Les « Cibistes » ont malgré tout progressé dans le drill et le lieutenant ose les emmener

dans quelques marches printanières sans devoir rougir de ses hommes. Dans les

villages traversés, on leur lasse une demi-heure de temps libre. Les hommes se

rendent d’abord à l’église et puis écument les magasins et cafés. Un beau

jour, c’est l’appel et la désignation des postes sur le front. « On demande 25 brancardiers pour Cabourg

et l’on donne la priorité aux religieux. » Thans se porte volontaire et le voilà parti. L’hôpital de

Cabourg, près d’Adinkerke vient de changer de visage.

De « chirurgical », il devient maintenant « médical »,

consacré aux maladies infectieuses. Tous ses occupants, blessés, brancardiers,

médecins, infirmières sont partis avec le chirurgien Derache

dans leur nouvel hôpital de Beveren. Cabourg tombe sous la direction du Dr Nolf mais il les anciens occupants ont laissé l’hôpital

dans un état déplorable. Tout doit être nettoyé, désinfecté.

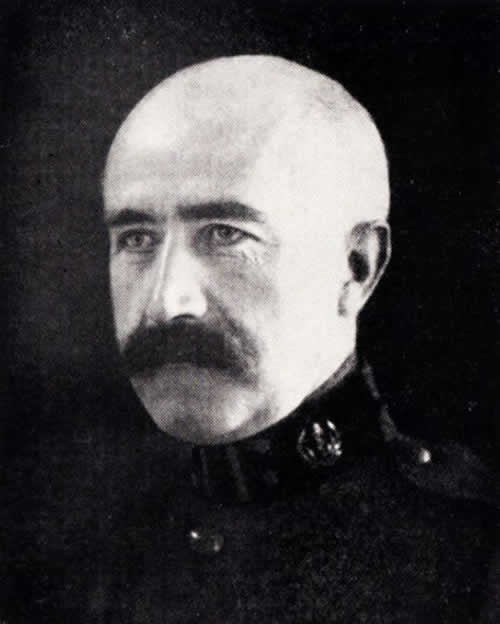

Le Dr Nolf Avant de

quitter Auvours, Thans

reçoit son équipement militaire. Rien n’est à sa taille. Il n’y a rien pour les

gars qui sont plus grands qu’un mètre 76, les bonnets de police sont pour des Lilliputiens.

Finalement, avec du rafistolage effectué par des tailleurs militaires, un

samedi matin vers le 10 mars, Thans reçoit un

équipement complet comprenant couverture, souliers, casque, gamelle. Le soir

même, il se retrouve assis à la gare de Champagné. C’est le début de la

première étape vers la Belgique, une étape qui doit d’abord le conduire au Mans.

Arrivé à 10 heures du soir, il cherche à se

loger, pénètre dans un grenier mis à la disposition des permissionnaires mais y

renonce tant le grenier est plein. Ce sont alors de longues heures d’attente

dans la cantine de l’YMCA mais surtout à

l’extérieur où règne le froid ! Finalement, Thans

et deux compagnons se retrouvent sur un banc à côté d’un poilu qui leur raconte

ses pérégrinations et combats de la Somme à l’Argonne. L’heure du train est

enfin arrivée. Il faut transiter pour raisons stratégiques à travers toute la

Normandie. Le trajet durera trois jours avec de nombreux arrêts comme à Mezidon où les brancardiers en profitent pour assister à la

messe de la paroisse. Il y eut aussi une halte à Lisieux puis à Serquigny où conversation fut tenue avec des réfugiés

belges westylandriens. La ville d’Eure apparut

ensuite aux brancardiers comme une sorte de paradis avec ses fermes ressemblant

à des villas suisses et avec une très

belle campagne. Elbeuf, Sotteville suivirent avant

d’arriver le deuxième jour dans la vallée de la Somme parcourue par de très

nombreux convois militaires anglais. Enfin, Calais apparut et puis Adinkerke. Il ne

restait plus qu’une marche de 30 minutes avec tout le barda pour rejoindre

Cabourg. Thans proposa de laisser tout l’équipement personnel dans une auberge toute proche et

de venir rechercher tout cela avec un véhicule de l’hôpital mais cette solution

fut abandonnée car elle pouvait conduire à un geste qualifié d’« abandon

d’effets militaires ». Mais quand les brancardiers passèrent devant l’auberge

« in den Ploeg », Thans

ne résista pas et fit faux bond à ses compagnons. Il se rua

dans l’auberge puis dans la cuisine où il trouva une mère de famille devenue

vite émue d’avoir un prêtre devant elle. Elle lui promit alors de garder ses

effets militaires le temps qu’il faudrait. Thans

rattrapa vite ses compagnons et Cabourg apparut enfin, assez lugubre série de

baraques grises. Louis, l’ami d’Hilarion conduisit le groupe à la baraque des

bureaux et un lieutenant parut sur le porche. Il portait la tenue bleue et

commanda : « Mettez-vous sur deux rangs, je vais passer

l’inspection ». Il passa entre les rangs et tint ce discours : « Amis, vous êtes les premiers

brancardiers du « Cabourg Médical ». Vos collègues, qui sont partis

avec hâte ont laissé l’hôpital dans un grand désordre et une grande saleté. Ça doit

rapidement changer. Nous ne possédons pas encore d’hommes de corvées. Je sais

que vous êtes des religieux et que vous avez beaucoup étudié. Ne pensez pas que

je puis vous employer suivant vos capacités. L’armée reconnait des aumôniers

mais non les « pères ». Pour moi vous n’êtes que des brancardiers,

soldats de deuxième classe. Demain vous commencerez le grand nettoyage. Allez

manger et dormir. Demain, le réveil est à 6 heures. Vous pouvez

disposer ! » Mais avant

de quitter le lieutenant, Thans voulut, pour dormir

en paix, avouer son péché qui avait consisté à l’abandon de son équipement

militaire à l’auberge. A ces mots, le lieutenant s’exclama « Tous des curés ! Quelle collection ! » Il

ajouta cependant : Demain soir

à 18 heures, vous serez libre d’aller rechercher votre équipement ! »

Vue aérienne de l’hôpital de Cabourg L’hôpital de Cabourg à nettoyer Le lieutenant

n’avait pas exagéré, il y avait, comme après une attaque, une multitude de

déchets à évacuer. En fait, tout ce que les prédécesseurs n’avaient pu

emporter. Il y avait même encore trois salles qui contenaient des opérés qui

avaient été jugés intransportables et que gardaient deux infirmières. Le matin

donc, à six heures du matin, le travail fut partagé : deux d’entre eux,

les chanceux, allaient en salle comme infirmiers tandis que les autres

veillaient à la mise en ordre du camp. Un père-trappiste reçut la charge de

l’étable. A Huybrecht et au petit curé francophone

fut donné la tache de transporter et de vider les seaux hygiéniques. Ils

étaient aidés par un âne tirant un tonneau installé sur roues. Trois Pères

avaient en outre étés désignés pour aller chercher du charbon à la gare d’Adinkerke. Thans fut quant à lui

désigné pour nettoyer les cloisons et les planchers des

baraques. A midi, fut servi de la

bidoche dans une soupe et l’après-midi se passa pour Thans

à laver les plats au mess des sous-officiers. Après une corvée à la réserve de

charbon, Thans rejoignit ses camarades dans le bloc

réfectoire où le lieutenant avec une troupe de sous-officiers derrière lui leur

refit un discours mémorable : « Vous allez bientôt recevoir les malades qui

proviennent des tranchées et nos compagnons d’arme ont le droit de trouver ici

tout en parfait état. La discipline doit aussi régner. Pour cela il y aura le

cachot, la chambre de police, et les arrêts disciplinaires qui sont à notre

disposition. Bientôt arriveront les premières les infirmières et il est rappelé

que l’accès à leur baraque est strictement interdit. Seulement un pied sur leur

seuil sera sévèrement puni. Il n’y aura aucune excuse de valables et aucune

entorse au règlement. Il est aussi annoncé l’arrivée d’un peloton d’hommes de

corvée. Quand ils arriveront, vous serez alors considérés progressivement comme

des soignants et vous aurez deux obligations : obéissance aux docteurs et

aux infirmières. La mauvaise volonté sera punie de 6 jours d’arrêt pour la

première fois. Le brancardier est un soldat de deuxième classe et l’armée ne

tient aucun compte de ce qu’il était autrefois. Le brancardier n’a pas à se

soucier des âmes. Toute tentative de se soucier d’elles sera punie de six jours

d’arrêt pour commencer. Toute propagande religieuse est une atteinte à la

conscience et sera punie de six jours d’arrêt et cela, même si le malade est à

demi-inconscient ! » Finalement,

tout ce discours fut utile pour les brancardiers qui, grâce à cet intermède,

eurent une heure de travail en moins. Quand le lieutenant et ses sous-officiers

partirent, les brancardiers reprirent leurs activités. A 6 heures du soir, ils

cherchèrent dans les dunes une mare pour nous rafraîchir, et puis

bénéficièrent du souper dont le menu ne changera jamais : de la bidoche en

soupe avec des haricots noirs qui, à cause de son apparence, sera appelé

« béton armé ». Après le souper décevant, les nouveaux brancardiers

se rendirent à la chapelle puis regagnèrent leurs palliasses. Thans devient le « Garçon » du mess

sous-officier Ici règne un

drôle de climat. Bientôt mi-mars et encore aucune trace de vert sur les

arbres. Le vent crée des amoncellements

de sable et aussi des trous. Un sergent vient de dire à Thans

« Kommee, fieu ». Il répond : « Ja sergent » mais s’entend

répondre : « Je ne suis pas sergent mais

premier-sergent-major ! Appelez-moi

« premier chef ». Les brancardiers,

appelleront ces premiers chefs autrement : les Flamands les surnommeront

« eerste Piet » tandis que pour les francophones ce sera « premier Bidon ». Le « eerste Piet » emmena alors Thans

dans la baraque où hier il avait fait la vaisselle. « Nous n’avons pas de garçon, si vous nous

aidez, vous pourrez avoir le même repas que nous mais alors à 6 heures du matin

le poêle doit être chargé et vous devez faire la vaisselle et gardez tout

propre ! Het is

dus eengoie carotte ! » Il y avait

un autre avantage à accepter la proposition ; dans leur mess, il y avait des

tables et chaises sur lesquels Thans pourrait écrire

et lire son bréviaire. Mais que diront de cela ses amis qui le prenaient pour

un héroïque soignant ? Provisoirement il décida de ne pas en parler !

Le cuisinier

du mess était un jeune de 21 ans provenant d’Amérique. Il avait eu des ennuis pour avoir été déserteur et

avoir tiré sur des gendarmes. Il instruisit Thans sur

la manière de servir la table au moyen des différentes casseroles et poêles. A midi

les sous-offs rentrèrent et trouvèrent les tables bien mises. Le Président du

mess après le repas cria à Thans qu’il avait réussi

son test. L’après-midi, Thans nettoya à fond le mess

puis conseilla un « eerste Piet » qui était chargé de dessiner le plan du futur jardin. Cela se passa si

bien que le soir le Président du mess fit un petit speech dans lequel il

raconta que le mess avait un véritable savant à son service ! A partir de

ce moment, il n’appela plus Thans par « garçon » mais par son nom. Thans garda ce job dix jours et ce ne fut pas pour lui la

pire période de son engagement de volontaire. Evidemment beaucoup de ses

compagnons n’hésitèrent pas à aller lui mendier un peu de lait, une tartine

beurrée ou un morceau de viande qui restait. Les premières infirmières Le premier

groupe d’infirmières arriva des hôpitaux de Calais et de Londres. Les

brancardiers étaient, ce soir-là, déjà couchés quand on leur ordonna d’aller

chercher les bagages de ces dames. Un autre jour, arriva l’équipe longtemps

attendue des hommes de corvée. Parmi eux beaucoup provenaient d’Auvours et étaient instituteurs. C’est à cette époque que

commença au-dessus de l’hôpital des combats aériens impressionnants. Les soins en salle 16 Cette

après-midi-là, Thans était occupé à nettoyer la

chapelle quand un sergent–major du bureau des soins fit irruption et déclara

que l’on recherchait un brancardier pour ouvrir une nouvelle salle dans la

baraque 16. Thans se porta volontaire. La salle était

divisée en quatre chambres de 6 ou 7 lits. Le sergent lui dit : « Veuillez aux couvertures, eau,

équipement de la petite cuisine. Le premier malade est annoncé et peut arriver

d’un moment à l’autre ! » Après une

heure Thans avait déjà réuni un tas de matériel après

avoir fait signer sa liste pour accord. C’est à ce moment-là que rentra son

infirmière. C’était une jeune femme de 29 ans qui portait un uniforme gris-bleu

et de hautes chaussettes blanches.

Derrière sa coiffe, on remarquait des crolles blondes. Elle était

maquillée et les docteurs l’avaient nommée pour cette raison « Madame

Blanc-mat ». -

Et bien dit-elle à Thans, ce n’est pas encore

fait et moi qui pensais que les malades allaient pouvoir renter

immédiatement ! Tu dois te dépêcher, « Mon petit », remuer tes

jambes. Le colonel va venir et … regarde, les tasses sont noires de poussières.

Mon Dieu, nous ne serons jamais prêts. Il faut laver tout cela ! Thans fit alors un kilomètre sur les passerelles glissantes

pour ramener une cruche d’eau. Il s’assit ensuite à même le sol pour faire la

vaisselle et tendre les ustensiles à l’infirmière qui, elle, assise sur un

banc, les essuyait. Les deux personnages formaient d’après Thans

lui-même, un assez curieux duo. La vaisselle

faite, « Madame » procéda à une rapide inspection. Le linoleum était

recouvert de taches d’encre et « Madame » pria Thans

de le nettoyer avec une brosse à dent. Le robinet qui ne servait encore à rien

et qui attendait sa liaison avec de futures conduites d’eau, devait, d’après

elle, briller comme de l’or. Et la baignoire, dit-elle encore, devait briller grâce à l’huile de bras ! Bientôt

le premier malade arriva. Il fallut le déshabiller, envoyer ses vêtements au

service de désinfection et ensuite le laver avant de le placer sur son lit. Le

bain n’était pas une sinécure pour Thans. Pour le

remplir, il nécessitait 20 seaux d’eau que Thans

devait aller chercher dans les dunes et

10 cruches d’eau très chaude provenant de la cuisine ou de la buanderie !

Après cela, arriva le docteur pour un examen clinique et la prescription de

médicaments. « Madame » était

très intimidée pendant tout ce temps car elle avoua à Thans

n’avoir soigné jusque-là que quelques blessés. Elle lui demanda ce que pouvait

bien être « le périscope (stéthoscope) » que le colonel lui avait

demandé. Elle finit par avouer après ce premier

patient qu’elle était épuisée ! Les jours défilent Le clairon

réveille l’hôpital à 06H30. Lui-même a été réveillé par le garde-nuit !

Il saute dans son pantalon, va souffler

dans son instrument dans le froid matinal puis s’en revient se recoucher vite

sous ses couvertures. Personne n’a bougé de son lit à ce signal ; c’est

pourquoi un sergent entre dans le dortoir et va crier entre les lits

« debout ». Pour les « curés », c’est un peu différent car

ils sont déjà debout vers cinq heures afin d’avoir l’occasion de dire leur

messe à la chapelle. Les moines trappistes eux se lèvent à cinq heures et demie.

Pour ce qui concerne la toilette journalière, le personnel se débrouille comme

il peut. Pendant la journée, chacun cherche un moment pour se laver. Les hommes

de corvée dans les dunes, les brancardiers dans leurs salles. Dans la chapelle,

le brancardier Marechal a réussi à garnir sept autels pour sept officiants. Des

chandeliers proviennent d’Ypres, les missels de Diksmude

etc… A 6 heures,

c’est le déjeuner. Les hommes de corvée vont chercher à « la

dépense » le pain et, à la cuisine, les containers de café. A 6h et quart,

les brancardiers sont en salle et prennent le relais des veilleurs de nuit. Il

faut alors aller chercher les vivres pour le déjeuner des malades. De retour en

salle, si le veilleur était un « sale type », il avait laissé le

poêle s’éteindre et n’avait pas nettoyé les pannes. Il avait parfois volé les

sucres des malades et bu l’alcool de la petite pharmacies. Alors il fallait

remédier à tout cela avant l’arrivée de l’infirmière. Lorsque

« Madame » arrivait, elle saluait Thans

d’un « bonjour mon Père » lorsque tout allait bien, sous un beau ciel

mais quand le baromètre était mauvais, la journée commençait par de rudes

phrases : « Pas encore en train

de nettoyer ? Comment puis-je alors commencer mon travail ?

Etes-vous levé trop tard ? Je vais certainement recevoir un cigare du

colonel. Vous seriez alors content qu’il me fiche dehors ! Mais vous devriez

alors faire les lits à ma place ! » Avec un tel discours,

on avait une idée exacte du baromètre : le temps était couvert ! Thans gardait un souverain calme malgré cet accueil

matinal. Un malade lui avait d’ailleurs dit qu’il avait la patience de cent

mille hommes et que c’est cela qui rendait sa patronne furibonde ! Et

quand c’était comme cela, elle cassait un thermomètre, ses pansements ne

tenaient pas et elle renversait de la teinture d’iode sur le sol puis, tout

d’un coup, allait s’asseoir sur la petite chaise du coin cuisine pour verser

des larmes. Alors les malades regardaient Thans en

lui faisant un clin d’œil. Un canonnier qui allait mieux de son typhus osa même

lui murmurer : « Elle varie

vraiment comme le temps ». Après un moment, « Madame » se

repoudrait, ouvrait un de ses flacons de parfum et réapparaissait dans la

salle en même temps que le calme

réapparaissait. A la fin Thans comprit que sa

« Madame » vivait un chagrin d’amour. Son beau fiancé était

sous-officier dans une petite ville de France chargé de garder un dépôt de

véhicules et qui, malheureusement, ne trouvait pas le temps de répondre aux

lettres de sa belle. Entretemps,

un autre signal sonnait pour 8 heures : il fallait chercher le lait et

cela ne pouvait attendre, qu’il pleuve ou qu’il vente. Puis, il y avait la

visite des docteurs. Celui chargé des soins était un charmant jeune homme qui

considérait Thans comme son égal. Il y avait aussi le

colonel qui apparaissait accompagné de son secrétaire du bureau des soins chargé de prendre note des régimes prescrits

par le colonel pour les patients typhiques ou souffrant de méningite. Même s’il

y avait 600 patients dans l’hôpital, le colonel (docteur Nolf)

les visitait chaque jour, jamais interrompu, jamais distrait. « Quatre

lait, commandait-il, une compote, trois riz. » Et comme un écho, son

secrétaire répétait en écrivant le menu prescrit. Tous le temps que le colonel

restait dans la salle, personne n’osait ronchonner. Les brancardiers ne

semblent pas exister pour lui tant qu’ils ne commettaient pas de faute. Pendant

la visite, on utilisait la feuille de prescription avec laquelle le brancardier

se rendait ensuite à la pharmacie. Il en ramenait alors les médicaments urgents

et y retournait l’après-midi pour aller quérir les autres. Devant le comptoir

de la pharmacie, c’est le lieu de rencontre des brancardiers qui échangeaient

sur leur travail et comparent leur « bazin ».

Derrière le comptoir, trônait parfois le commandant de la pharmacie. Il fallait

alors prêter attention à ses propos anticléricaux. Comme il était jeune et que

les brancardiers finissaient par bien le connaître, ses propos ne touchaient

plus les brancardiers qui étaient prêtres ou religieux. Chargé de fioles et de paquets de médicaments,

Thans retournait alors à sa baraque. En chemin sur la

passerelle, il faisait souvent des rencontres comme l’instituteur Amaat ployant sous les ordures qu’il transportait et qui

avaient les yeux mouillés de larmes. - Mauvaises nouvelles ? Interrogea Thans - Non, mais mon infirmière, la baronne, m’en fait voir de toutes les

couleurs toute la journée ! - Tue la !, répondit Thans qui n’avait pas le

temps de rentrer dans le vif du sujet plus longuement. A 12 h30,

c’est maintenant une longue procession des brancardiers pour aller chercher le

repas de midi des malades. Ensuite il faut retourner à la cuisine pour y

chercher les menus spéciaux comme le lait et les oranges. Après vient l’heure

du repas des brancardiers. Ils pénètrent dans la baraque salle à manger où un

« eerste Piet » les accueille en leur

criant : « La baraque vient d’être nettoyée, tapez vos pieds dehors,

c’est frotté ». Il y a à

l’intérieur une centaine d’hommes qui fait la file devant les chaudrons de

soupe et de bidoche. L’attente est longue sauf si l’on possède « un

poteau » (NDRL : poteau est l’expression signifiant ami, copain) qui

prend les rations de tous ses potes. Le dessert, correspond à l’heure où le facteur

vient distribuer le courrier. Il y a celui des marraines qui est fort commenté

mais les « curés » ne peuvent pas avoir de marraines. Ils compensent

ce désavantage par un large réseau de connaissances. Ainsi, Marechal reçoit une

saucisse et du fromage de chèvre tandis que Thomas reçoit des livres provenant

de Forest Gate

et du tabac de Sheffield. Les moines trappistes reçoivent des boules de

fromage de Mont-des-cats, leur abbaye. Quand le courrier n’est pas abondant,

les conversations ont comme sujet, les blagues des malades, les comportements

des médecins et des « juffers ». Un moine

d’un mètre nonante explique qu’il gardera un souvenir toute sa vie de sa

« Madame » qui marmonne toute la journée comme une mitrailleuse et

qui lui donne dix ordres à la minute. D’autres parlent avec amour de leur

infirmière. Quand il reste de la nourriture en surplus dans les chaudrons, on

crie « Rabiot » et des dizaines d’hommes se ruent hors de leurs

tables. Les

après-midis sont remplies des mêmes tâches que durant

la matinée. Il faut faire la vaisselle, vider les pannes et les nettoyer,

amener le charbon, aller chercher le lait à la cuisine, les médicaments à la

pharmacie, conduire un matelas au service de désinfection, assister à des

heures de théorie, faire des exercices anti-incendie et assister aux visites

des médecins. A six heures du soir arrive enfin le veilleur de nuit avec tout

son barda comme s’il partait au Spitsberg. On lui donne quelques instructions

sur le feu, la lumière et quelques malades graves et puis les brancardiers

peuvent se rendre à nouveau dans leur réfectoire sous le commandement d’un « eerste

Piet » qui leur crie « Tous

instinctivement au réfectoire ! » à la place de « tous

indistinctement au réfectoire ». Visite royale « La

reine vient »

Sa Majesté la Reine Elisabeth C’est la

première fois qu’elle vient dans l’hôpital. C’est une grande alerte. Toutes les

passerelles doivent être nettoyées des crasses qui se trouvent entre les

lattes. Les petites dunes qui se forment avec le vent entre les baraques

doivent être aplaties. Les baraques doivent briller et même les infirmières acceptent

le balai. Les malades deviennent nerveux. L’un réclame un nouveau pyjama,

l’autre des draps neufs. Beaucoup veulent avoir auprès d’eux le coiffeur mais

celui-ci, comme d’habitude, est introuvable. Les malades sortent alors de dessous

leurs matelas leur rasoir et un petit miroir et entreprennent de longues et

pénibles séances de toilettes. La « basin »

de Thans est allée cueillir des fleurs et plantes

dans les dunes pour orner sa salle. Elle a même découpé dans un de ses propres

draps des napperons pour les tables de nuit et la table à manger. Thans lui-même s’est préparé à ce grand événement : il

a taillé avec soin sa barbe, répandu un baume sur ses cheveux et passer au

« sidol » le montant de ses lunettes. Le moment est arrivé et Thans

est placé en sentinelle devant la salle. Il doit avertir sa

« Madame » de l’approche de la Reine. Il voit la reine rentrer dans

la salle 13. Un gendarme se tient dehors avec les bras surchargés de cadeaux.

Les malades reçoivent du chocolat et du tabac. Mais Thans

a vite remarqué que les brancardiers ne reçoivent rien de la Reine. Sa Majesté

sort maintenant de la salle 13 et se dirige vers celle de Thans

qui donne l’alerte. Peu avant l’entrée de la Reine dans la salle 15, le docteur

en charge de ce pavillon, rentre et d’un malheureux signe ordonne à Thans d’aller se cacher dans le kot-cuisine. Pauvre

brancardier ! Il faisait sans doute trop impression avec sa barbe

assyrienne, son haut front dégarni et ses lunettes réfléchissant la

lumière ! Thans a laissé entrouvert la porte et

jette un coup d’œil dans la salle. Malheureusement il ne voit que le dos du

colonel en train de commenter la pathologie d’un malade : « Angine de

Vincent…Sa Majesté remarquera cet érythème polymorphe… » Après la

visite de la Reine, Madame rentre dans le réduit ou a dû se cacher Thans et elle lui dit : « Même pas un compliment

pour ma salle, rien d’autre qu’un hochement de tête… » Thans

ne sait comment répondre à celle qui, il en est convaincu, a construit un véritable

château de vent ! Les soldats

sont contents de la visite royale. L’un d’entre eux commente : « La

Reine m’a demandé depuis combien de temps j’étais au front ! J’espère que

cela me vaudra une mutation vers l’arrière ! » Un autre très jeune

est tombé amoureux de sa souveraine et déclare qu’il voudrait retourner de

suite sur la ligne de feu pour lui donner sa vie ! Ce ne fut

pas la seule visite royale à l’hôpital mais Thans n’y

donna plus son cœur. S’il se réjouissait pour les malades, il ne voyait

personnellement dans ces visites que l’occasion agréable d’aller fumer une

bonne pipe pendant une demi- heure derrière la baraque ! Les malades C’étaient

des hommes du front et beaucoup avaient vu la mort de près. Quand ils

arrivaient ici, ils cachaient d’abord leurs souffrances. Ils ne parlaient pas,

ne demandaient rien, se laissaient laver, buvaient quand on leur présentait à

boire. Comme des enfants ! Mais,

les douleurs des premiers jours passées, ils commençaient alors à s’ennuyer.

C’était pour eux trop calme, trop étrange. Alors ils demandaient où pouvait

bien se trouver leur compagnie et comment leurs camarades se débrouillaient en

n’ayant plus de quatrième comparse pour jouer aux cartes ! C’était la

période où ils se cachaient sous les couvertures et où ils pouvaient rester les

yeux fermés pendant des heures pour rêver. Envers l’infirmière qui ne parlait

que français, ils ne se sentaient pas à l’aise quand elle les appelait

« Mon petit » et qu’elle faisait les soins sans tenir compte de leurs

sentiments de pudeur. Cette phase

passée, les jass commençaient à regarder leurs voisins de lit et ils leur

posaient leur première question qui était invariablement la même:

« De quelle unité fais-tu partie ». Alors commençaient de longs

récits sur des assauts et des bombardements, sur des plaintes ou des louanges concernant

un sous-off ou un officier. Quand le brancardier approchait alors des causeurs,

ces derniers se taisaient de peur de lâcher un « GodVerdomme »,

ce qui aurait été peu respectueux en présence d’un religieux. Thans était aussi impressionné

par la fraternité entre flamands et wallons et entre eux naissait rapidement

une sorte de langage typique fait de patois flamand et wallon. Leur plus grand

plaisir était de se jouer des docteurs et infirmières. Quand ils étaient

capables de prendre leurs médicaments sans aide, ils prenaient un grand plaisir à les recracher dans leur

crachoir et ensuite affirmaient au docteur que ses prescriptions étaient très

efficaces. Les malades

de la diphtérie, par ordre du médecin, ne pouvaient pendant trois semaines,

ingérer uniquement du thé et du lait. Après dix jours, beaucoup allaient mieux

et réclamaient une portion de pain. Rien n’y faisait, le colonel déclarant

qu’il avait déjà soigné des centaines de cas et que la guérison ne pouvait

survenir qu’avec au moins trois semaines de ce régime lacté strict. La chance

souriait cependant à ces hommes car notre baraque était la dernière à être

servie pour les repas. Les cuisiniers vidaient alors les surplus dans les

chaudrons de notre baraque. C’est une énorme quantité d’haricots cuits, appelé

béton armé qui arrivait et lorsque Madame avait le dos tourné, (Elle avait

souvent des courses urgentes à faire, disait-elle), les hommes au régime

pouvaient se servir d’une ration digne d’un docker. Ainsi, sans trop de

plaintes, la période cruciale des trois semaines se passait. Le colonel

félicitait les patients pour l’état qu’il montrait et les malades

reconnaissaient que la diète prescrite était la cause de leur magnifique amélioration.

Les patients

connaissaient la psychologie de leur patronne et savaient flatter sa fierté.

Lorsqu’elle rentrait en salle avec un visage blanc comme un mur, ils

s’inquiétaient de sa santé. Envers Thans, ils

éprouvaient de l’admiration pour son calme imperturbable envers sa « bazin ». En effet, Thans lui

répondait toujours par un « oui, Madame ». Il était

devenu dans tout l’hôpital une légende à propos de sa patience. Sa

« Madame » lui dit un jour que ce serait formidable s’il pouvait

arriver le matin une heure en avance pour nettoyer le sol et repartir le soir

plus tard pour nettoyer le poêle… « Nous aurions alors dit-elle, une salle

comme un boudoir ! » Thans lui

répondit : « Oh oui Madame, ce serai en effet

magnifique ! » Evidemment Thans s’en tint à l’horaire traditionnel mais les malades prirent

alors plaisir lorsque « Madame » demandait : « Ou se

trouve le Père ? » à répondre qu’il faisait encore noir le matin

quand il nettoyait et qu’il avait même usé d’un kg de savon ! La vie du

brancardier n’était pas une sinécure. Un matin, ce n’était pas

« Madame » qui était dans la salle mais

l’ « aviatrice ». L’aviatrice était appelée ainsi parce qu’elle

était l’infirmière volante. Elle s’installa près du poêle dans le transat et se

mit à lire « Une passionnelle »

de Gyp pendant qu’une petite casserole répandait ses

effluves de thym et d’eucalyptus. Thans était occupé

derrière le rideau à laver un malade dans la baignoire et l’aviatrice allait de

son commentaire acerbe. - Employez bien la brosse dure et frottez jusqu’à ce que les pustules

saignent. - Les jambes et bras doivent devenir rouges comme de la viande

fraîche ! Le pauvre

piot acquiesçait. Thans lui disait : « tu

vas tenir le coup ? » Le pauvre

piot répondait par « Bah jaok » Jusqu’au

moment où le pauvre s’évanouit en tombant dans les bras de Thans

qui cria choqué : « Vite Mademoiselle, Van den Plas

s’est évanoui ! » - Portez le sur son lit, cela va

passer fut la seule réponse de l’ « aviatrice » Heureusement,

que les malades en convalescence pouvaient aider Thans.

Contre la moitié de sa ration de pain ou du tabac, ils acceptaient de nettoyer

le sol le matin. Thans finalement avait aussi un

homme pour les vitres, un autre pour la vaisselle. Toutes ces bonnes volontés

lui permettaient de ne pas trop se presser le matin. Il leur rendait aussi bon

nombre de services dans la rédaction de leurs courriers. Leurs mains toujours

employées à de rudes travaux ou aux armes n’étaient pas très habiles pour

écrire. Thans s’appliquait à écrire pour eux à leurs

marraines. Dans certains cas, il allait jusqu’à composer de petits poèmes qui valait

leur pesant d’or pour attirer les bonnes grâces des marraines. Thans avait l’immense satisfaction de recevoir très souvent

un courrier des « sortants » rentrés au front. Bien souvent, la

lettre écrite terminait par cette phrase : « Jamais je ne

pourrai vous oublier, votre ami pour la vie ». A cette

période, l’infirmière jouissait aussi d’une vie facile et plus d’une fois Thans excusa son absence quand elle recevait des visites.

Pour Thans, c’était une demi-journée gagnée sans la

présence de sa « Madame ». Malheureusement

les bons jours finirent quand un adjudant des auto-mitrailleurs fut

hospitalisé. C’était un « Monsieur » qui appartenait à la

« haute société » qui devait normalement être admis dans la baraque « officier »

mais qui le fut dans la baraque 15, celle des maladies contagieuses. Cet

adjudant fut la seule déception de Thans durant son

épopée de brancardier. Il fallait voir comment « Madame » fut

subjugué par ce personnage qui l’appelait

« Sister » comme dans un hôpital du secteur anglais.

« Madame » était ravie de ce titre qui la mettait aux anges.

Evidemment Thans trouvait cette appellation assez

injurieuse car devant être réservée aux religieuses. Un adjudant devait sans

doute avoir un régime plus favorable car « Madame » se trouva bientôt

continuellement au chevet de ce haut gradé et c’est de ce lit qu’elle

commandait le service de son pavillon. De sa kitchenette, Thans

entendait toute les conversations d’une romantique sentimentalité. Souvent

aussi, le couple parlait de Thans. L’adjudant disait

même que, s’il était à la place de la « Sister »,

il ferait mener à Thans un autre pas de danse !

Comment Thans pouvait-il se faire aider des

malades ? Pour l’adjudant, c’était un vrai scandale ! Le plus grave,

fut que l’adjudant répétait ce discours aux infirmières des autres services

quand ces dernières étaient invitées par « Madame » à venir

parler à cet homme d’une gentillesse exceptionnelle ! « Je

vais faire une réputation à ce brancardier » disait l’adjudant à la

« Sister ». Il y réussit pas mal en

entraînant les « jass » à refuser d’aider Thans.

En peu de temps ce dernier commença

effectivement à perdre le sourire. Le congé Heureusement,

une bonne nouvelle vint apporter un peu de joie au pauvre Thans.

Il pouvait partir en congé à Lourdes. Il avait tant de fois regardé avec envie

les files de permissionnaires prendre le train à Adinkerke

et maintenant c’était son tour !

Sur le quai, Marechal l’avait prévenu : « Il faut jouer du

coude pour atteindre au plus vite une place assise car dans le cas contraire,

une nuit infernale serait au programme… » Pour

atteindre Paris, il fallut 20 heures dans un wagon bondé dans lequel pénétraient

la pluie et la fumée par les carreaux cassés. A partir de Paris commença un

véritable tour de France pour atteindre Lourdes. Thans

visita Lyon, Avignon, Tarascon et Nîmes sans parler de Carcassonne et de

Toulouse. A l’approche des Pyrénées, ses compagnons de voyage, des chasseurs

alpins se mirent à chanter « Montagnes Pyrénées… » Le silence majestueux des cimes était alors

pour Thans, la

certitude d’une paix éternelle, reflet de la sagesse de Dieu. Et puis,

Lourdes apparut enfin avec sa basilique. Le matin ce fut la visite de la

basilique et l’après-midi, la prière devant la grotte. Le soir, les 200 soldats

belges qui, jour après jour, se renouvelaient à Lourdes formaient une petite

procession. Après un chapelet à la grotte, ils allaient avec une chandelle

allumée rejoindre la plaine pour réciter le rosaire puis regagnaient leurs

logements. Avec une vingtaine de compagnons, Thans

résidait chez Madame Sarrat. La pension coûtait 3, 5

francs et cette entrée d’argent, assurément, ne la rendait pas riche ! Le

lendemain, Thans fit les traditionnelles excursions ;

Bétharram, Cauterets, et le cirque de Gavarnie. Après

ces quelques jours, il fallut déjà reprendre le chemin du retour. A

Fontenay-le-Comte, une escale où il est reçu comme un prince par son confrère Valerius Mahy qui lui fit visiter

Les Sables d’Ologne et sa baie. Arrivé à Paris, Thans eut encore l’occasion de d’entreprendre un petit

pèlerinage à Montmartre avant de reprendre le train qui le ramena sur le front. Dans son wagon, il se

retrouvait avec d’autres soldats qui avaient complètement oublié la misère du

front et qui manifestaient vigoureusement leurs intentions de retourner au plus

vite visiter les bouges de la Place d’Anvers à Montmartre… Ainsi, pensa avec

tristesse Thans, c’est avec de telles pensées que ces

hommes retournent vers le front et vers la mort ! Promu Après 12 jours

d’absence, voici Thans de retour. Dans sa salle 12,

il apprend que c’est Thys qui l’a remplacé avec… très

peu d’entrain. Tout le monde s’est plaint de lui ; Thys

ne faisait rien, son hygiène personnelle était déplorable et il était bien loin

l’époque où la salle ressemblait à un boudoir ! Madame supplia Thans de reprendre au plus vite son service. Ce qu’il fit

avec entrain et même avec l’aide de l’adjudant qui prit le balai. Cet état de

choses était merveilleux pour Thans qui voyait ainsi

sa réputation rétablie. L’adjudant lui offrit même des sous pour une messe en

remerciement de sa guérison. Il écrivit même une phrase mémorable dans le

bréviaire de Thans : « Mon malheur, vous

l’avez transformé en joie ! » Sur cette

entrefaite, Thans rencontra le vieux Père Hermant, docteur en théologie, chargé de la salle 6 et qui

se plaignait amèrement de devenir neurasthénique avec les soins à donner aux

officiers. « La salle n’a pas assez de lumière, dit-il et je suis toujours

dans la kitchenette dans laquelle se

trouve la rigole d’où s’écoule l’eau des bains et qui sent mauvais. Je reviens

de chez le lieutenant qui m’a désigné pour ta salle ! » Thans s’en va immédiatement trouver sa « Madame »

qui devint furieuse à cette annonce : « Quoi, je vous ai formé pendant

trois semaines et voilà qu’on veut vous reprendre ! » « Madame »

s’encourt chez le lieutenant puis vers le colonel sans succès ! Elle

propose à Thans d’aller rouspéter de même mais Thans refuse car il se considère comme un soldat devant

obéissance ! Pauvre Père Hermant. Après six semaines chez « Madame », il

revint voir Thans pour lui demander durant combien de temps il était

resté au bloc 12. Thans lui répondit qu’il y avait

travaillé six mois. « Six mois, répliqua le Père Hermant,

alors je te déclare sanctifié ! Moi j’en ai

marre. Cette femme est rasante, et je ne sais plus sur quel pied danser. Pas un

instant à moi et elle me reproche les

quelques moments où elle me voit lire mon bréviaire ! J’ai perdu l’appétit

et le sommeil ! Je vais chez le

lieutenant demander mon changement ! » Depuis lors,

l’ancienne « Madame » de Thans a usé

beaucoup de brancardiers. Toutes les trois semaines, un nouveau ! Elle emmenait

de temps en temps Thans pour lui montrer sa

salle ! Elle lui montrait alors l’ancien « boudoir » avec un

geste aussi désespéré que celui d’un curé devant son église vide. Après

l’armistice, Thans revit sa « Madame » à

l’hôpital militaire de Bruxelles. Elle venait juste d’avoir teinter en brun

flamboyant sa coiffure blonde. Plus tard, Thans

apprit que son fiancé avait disparu mais qu’elle avait retrouvé un nouveau et

riche aspirant. La salle 6 des officiers malades Thans travaillait donc maintenant dans le bloc réservé aux

officiers malades. Ce bloc avait été emménagé en de petites chambres de chaque

côté d’un couloir où régnait la pénombre. Une des chambres du milieu avait son

lit remplacé par un banc, six chaises, une table et un poêle. Elle était

devenue le « salon » et c’est là que les officiers pouvaient se

réunir et lire leurs revues « Fantasio », « Sourire » et

« Vie parisienne ». Ils y jouaient aussi aux cartes ou racontaient

leurs exploits au front. Quand ils parlaient de leurs permissions à Paris, ou

de leurs marraines, ils veillaient à ne pas être entendus par le personnel.

Parfois ils appelaient cependant Thans, spécialiste

de la religion et de l’éthique pour qu’il propose une solution à un problème

épineux rencontré dans leur vie martiale. Tout au bout

du couloir, il y avait à droite la petite pharmacie et à gauche la kitchenette

contenant aussi la baignoire. A l’extrémité se trouvait un kot muni d’un WC,

d’un orifice par où on éjectait les

immondices à l’extérieur et d’une rigole pour l’évacuation des eaux sales. Thans était appelé le « Grand père » tandis que

son compagnon brancardier était appelé « Petit Père ». Ces surnoms

leur avaient été donnés en voyant leur taille. Le « Petit Père »

s’occupait de nettoyer le sol des 15 kots tandis que le

« Grand Père » s’occupait de vider les eaux et poubelles des chambres

tout en veillant aux approvisionnements du bloc. Les 11 chambres étaient toutes

occupées et les officiers malades se comportaient comme dans les

tranchées : la ouate, les compresses, les lettres ratées et déchirées, les

mégots, les pelures de pommes étaient jetées à même le sol ! Ils faisaient grand usage des pannes et des

crachoirs et laissaient les tasses sales

sur leurs tables de nuit. C’était une grosse prestation du matin pour rendre

ces chambres propres. A six heures

quart « Petit Père » commençait son sport journalier. Tout ce qui

était à nettoyer, il le mettait dans le couloir. Les crachoirs, les pannes, la

vaisselle, tout était alors transporté par Thans dans

son arrière-cuisine pour être nettoyé ! Il fallait en même temps être

attentif aux demandes des officiers. Ces derniers appelaient alors le

brancardier dans leur chambre en criant « Grand Père, numéro

11 ! ». Avec humour, le couloir

était appelé par les brancardiers « notre boyau de la mort ». Il

fallait un moral d’acier pour rentrer dans chaque chambre avec sourire et calme

tandis qu’au même moment d’autres officiers appelaient et que dehors, on

entendait le clairon signalant qu’il fallait aller chercher le charbon ou le

pétrole ou encore le lait. Les officiers étaient cependant la plupart du temps

polis mais ils appelaient pour des motifs futiles comme pour ouvrir leur stylo

ou ramasser leur encrier tombé par terre. Heureusement que les infirmières étaient malignes. La plus vieille,

restait calme et ne donnait des ordres que quand c’était nécessaire. Son seul

défaut était de passer des heures entières dans la chambre du plus jeune gradé

en laissant tout son travail pour les brancardiers. La deuxième infirmière était

solitaire, elle ne parlait à personne, faisait vite son travail puis allait

s’enfermer dans le kot ou la pharmacie pour lire ou broder même si la moitié

des patients du bloc se trouvait en train de mourir ! Elle était fiancée

avec un officier qui avait, auparavant, séjourné dans le bloc comme malade. Il

venait assez souvent voir sa dulcinée et les deux amoureux essayaient de

s’isoler dans la pharmacie. Les brancardiers prenaient plaisir à les déranger sans

les prévenir. L’infirmière était alors obligée de reprendre ses activités. Le

soupirant, n’ayant pas envie de rester seul dans les fioles et médicaments,

suivait alors sa fiancée dans la cuisine où elle tournait le lait chaud ou bien

pressait des citrons ! Les

brancardiers du bloc 6 étaient des interlocuteurs importants pour les

infirmières de tout l’hôpital qui veillaient spécialement à la santé des

officiers malades hospitalisés. Elles devaient en effet s’enquérir souvent

auprès des brancardiers si l’infirmière titulaire ou le docteur se trouvaient

dans le bloc. Dans le cas d’une réponse négative, elles s’invitaient

elles-mêmes pour une courte visite, prétextant que c’était par charité qu’elles

venaient tout en demandant expressément aux

brancardiers de ne pas signaler leurs visites. C’est ainsi que Thans fut fier…. d’avoir « marié » 6 patients

avec des infirmières. Les

officiers malades sont différents des soldats malades. Bien entendu ils ne

manifestent pas la passivité des soldats. Ils veulent être servis et

vite ! Cependant Thans constata que plus ils

sont gradés et plus ils sont raisonnables. Il y avait dans le bloc un colonel

qui nettoyait lui-même ses souliers alors qu’un sous-lieutenant demandait de

nettoyer son rasoir et de le remettre dans son étui ! Tous montraient une grande camaraderie envers

les brancardiers tant qu’ils étaient immobilisés au lit. Mais dès qu’ils

pouvaient revêtir leur pantalon, immédiatement se rétablissait le fossé entre

officier et soldat de seconde classe ! Pour thans, on pouvait classer les officiers malades en trois

catégories : - Il y avait les fantaisistes

comme ce gros et grisonnant major ne confiant sa guérison qu’à ses pipes et son

bourgogne. Il arrivait à se maintenir avec les coudes à sa petite fenêtre pour

observer l’animation des passants sur la passerelle. Quand une infirmière

l’invitait à lui donner la main, il la serrait de sa main droite tandis que la

gauche lui jetait une tasse d’eau dans le cou. Sa santé s’en trouvait fort

améliorée. - Il y avait les timides. Ils ne

criaient jamais, n’avaient jamais besoin de rien et à chaque soin, ils

s’excusaient. Il n’y avait rien à épousseter dans leurs chambres. Ces malades

ne se plaignaient jamais et il fallait que le brancardier aille de lui-même, de

temps en temps, dans leurs chambres pour s’assurer qu’ils ne manquaient de

rien. - Il y avait enfin les peureux.

Parce qu’il toussait un peu, le peureux voulait 6 couvertures pour transpirer.

Si la température montait à 37, 2, il demandait s’il était en danger. Et si la

nuit, il éprouvait la moindre colique, il demandait à voir le docteur. Ils éprouvaient la peur de la

piqure et suppliaient de ne pas leur causer de douleurs. Par leurs relations,

ils parvenaient à se procurer d’autres remèdes que ceux prescrits ! Ils

s’extasiaient devant leurs fèces et demandaient qu’on les examine au

laboratoire. Au nom de l’humanité, ils réclamaient que l’on garde fermée les

fenêtres et la nuit ils priaient le brancardier de garde d’aller chercher une

échelle pour obstruer avec de l’ouate une fente le long d’un panneau de leur

plafond. Ils étaient éternellement reconnaissants aux infirmières en leur

disant « Vous m’avez sauvé la vie ». Guéris, quand ils occupaient un

haut poste dans un magasin d’approvisionnement, ils envoyaient aux infirmières

du chocolat et aux brancardiers un cigare. Et quand l’un d’entre eux avait

perdu sept kilos sur les 103 qu’il avait auparavant, pour éviter tout risque de

tuberculose, il partait en convalescence à Nice ou à Cannes. - Il y avait aussi les égoïstes. A

ne pas confondre avec les précédents. L’égoïste est terriblement malade et tout

l’entourage doit le payer ! Tout doit être laissé quand ils ont besoin de

quelque chose. Ils ont froid, les poêles doivent être incandescents et tous les

occupants de la baraque doivent suer. On ne peut pas rire ni échanger de blagues,

il ne devait y avoir aucun bruit dans le

couloir et pas de phono dans le salon. Il appelle le brancardier toutes les

cinq minutes et la plupart du temps sans raisons. Il est couché sur deux matelas

et s’appuie sur trois oreillers mais il n’est jamais bien et demande à être

relevé mais pas trop haut ! Après trois minutes, il rappelle à nouveau

pour que l’on secoue les oreillers. Sa porte doit rester ouverte mais seulement

de trois centimètres. L’égoïste appelle toujours quand le brancardier passe

devant sa porte. Il crie quand il entend les brancardiers parler à leurs

voisins de chambre. Le lait est trop chaud ou trop froid et trois fois il

envoie le brancardier à la cuisine. Il faut souvent attendre dans sa chambre

qu’il ait tout bu et il boit par petites gorgée avec de grandes pauses. La

nuit, il faut faire la garde dans sa chambre et laisser la lumière. Tous les

quart d’heure, il demande la panne inutilement et finit par faire dans son

lit ! Il veut que l’on lui tienne la main ! Mais on ne peut lui faire

aucune remarque sinon il brandit la menace du colonel ou du conseil de guerre.

Il pleure comme un enfant et vous traite de « sans cœur ». Quand il

va mieux, tout le monde soupire mais alors il se passe un changement étrange.

Il va manger beaucoup d’œufs, de vin et de gâteaux. Il commence à interpeller

les autres malades, il chante et tape la mesure avec son pied, il fait tourner

le gramophone l’entièreté du jour et tiens un « five o’clock »

bruyant avec des infirmières. Même Petit Père et Thans

doivent se mettre à cuisiner. Finalement il part à Nice et écrit qu’il

n’oubliera jamais son séjour agréable à Cabourg. La salle 6 n’aurait jamais été la même,

sans les égoïstes zèbres ! En un an, trois zèbres « pur-sang »

comme dit le docteur se sont succédés et chacun pour un séjour allant d’un mois

à cinq ! Thans se demande comment il a pu sortir

indemne de la salle 6 avec ces malades difficiles tout en faisant face aux

malades de la scarlatine, aux blessés de l’Ypérite, aux syphilitiques du

dernier stade, aux deux cas de folie et aux victimes de la peste

pulmonaire ! Le lieutenant Bidel fait régner l’ordre Revenons à l’année 1917. Le

lieutenant essayait de réduire les coûts dans tous les domaines et cela pour

obtenir sans doute une promotion. A un moment donné, un vent de révolte

souffla. Les brancardiers se disaient épuisés par un horaire où des journées de

trente heures subsistaient quand, dans l’horaire de jour, s’ajoutaient les

gardes de nuit. Les brancardiers ne comprenaient pas pourquoi on ne créait pas,

comme autre part, des équipes de nuit et des équipes de jour qui iraient en

s’alternant toutes les deux semaines ! En outre, le menu était d’une

monotonie extrême avec la « Bidoche au béton armé ». Quant aux temps

libres, c’était une après-midi toutes les deux semaines tandis qu’un congé

demandé était toujours reporté au futur. Un samedi après-midi, le lieutenant réunit

tous les brancardiers et hommes de corvées pour faire ce discours : « Soldats, il semble que je doive vous

rappeler pourquoi nous sommes dans un hôpital militaire ! On murmure au

sujet de congé, promenades et repos. Les individus qui souffraient de faim à la

maison demandent maintenant un beefsteak salade ! Je vais vous enlever

toutes ces illusions. Vous êtes des soldats de deuxième classe. Soyez

convaincus que vous n’être pas intéressants ! Vous êtes ici pour soigner

les malades et non votre santé ! Vos camarades sont dans les tranchées

sous les bombardements et dans la boue, et c’est à eux que vous devez penser et

non à vous ! Vous n’avez aucun droit, seulement des devoirs. Dans un

hôpital, il n’y a pas de temps libre. Le repos est permis mais vous ne pouvez

pas l’exiger. C’est seulement, si on n’a plus besoin de vous, que vous pouvez

aller manger ou dormir. Vous pensez avoir droit à un jour de sortie, c’est un

tort. J’avais décidé de vous offrir un jour toutes les cinq semaines mais je

retire cette faveur! C’est seulement après plusieurs mois de travail ce que

nous pourrons vous accorder un congé. Je reste ici le maître et celui qui n’est

pas d’accord pliera. J’aime la manière forte ! Si la machine cafouille, je

serre les vis ! » Ainsi Bidel, le dompteur s’adressa à son troupeau ! Le vent de

révolte souffla d’autant plus fort après ce discours que chaque brancardier ne

ménageait jamais ses efforts pour les malades et lorsque qu’il était nécessaire

de faire face à un afflux d’arrivants. Aussi il y

eut toute une vague de rébellion. Un matin le sergent « de baard » qui réveilla Janssens en lui enlevant les

couvertures se vit répondre : « Laisse-moi tranquille, espèce d’emmerdeur

! » Quand le

sergent « de baard » exigea une nouvelle

corvée dans la salle à manger, il fut sifflé ! De saegher fit plus : il gifla un caporal qui lui donnait

« un savon » et se retrouva au cachot. Samain qui

demandait à Bidel une permission, de façon correcte

et polie, reçut une réponse négative. Bidel lui

disant encore une fois de penser aux gars des tranchées. Samain lui montra

alors les cicatrices de son bras en lui disant : « J’y étais mais

vous-même n’y avez jamais mis les pieds ! » Un peu plus tard Samain dans le dortoir lança

un cri de révolte : « Pour Bidel,

…MERDE ! ». Et de tous les

lits, les gars reprirent ensemble le même slogan ! Plus grave,

on entendit un jour au matin, une infirmière crier que les deux brancardiers

n’étaient pas à leur poste ! Le lieutenant fouilla les environs à la recherche

des deux brancardiers qu’il trouva finalement en train de fumer tranquillement

leur pipe dans un pré avoisinant. Ils refusaient de travailler tant qu’ils

n’auraient pas obtenu leurs congés. Au réfectoire, ils furent arrêtés par les

gendarmes pour paraître devant le

conseil de guerre ! Quelques

jours après, ce furent le tailleur et un autre gars qui se taillèrent et furent

déclarés déserteurs. Ils trouvèrent le moyen d’avertir leurs compagnons qu’ils

étaient cachés à Paris ! Pauvre Bidel, tous les moyens étaient bons pour lui pour se faire

reconnaître par l’Etat-Major. Ainsi, il supprima les

verres du réfectoire pour les remplacer par des boites de conserves munies

d’une préhension soudée. Il envoya un rapport sur cette intéressante innovation

mais ne reçut pas de réponse ! Il envoya

aussi à l’Etat-Major un rapport concernant la

centaine de poulets que la ferme de l’hôpital avait réussi à élever et qu’il

offrait à l’Armée. Cette fois, l’Inspection Générale lui répondit en lui

demandant pourquoi il n’utilisait pas ces poulets pour les malades ! Avec tous

ces rapports, Bidel avait attiré sur lui l’attention

de l’inspection Générale et bientôt le sous-lieutenant devint lieutenant. Il

fit savoir aux brancardiers qu’il recevrait à cette occasion une délégation de

ces derniers mais des amateurs pour cette mission particulière ne furent pas

trouvés ! Dans toutes

les inspections qu’il faisait dans les pavillons, Bidel

avait une attitude réservée auprès des infirmières tandis qu’il manifestait

toute sa hargne contre les brancardiers : le linoleum n’était jamais assez

rouge et les napperons des tables de nuit assez blancs... C’est ainsi qu’ayant

trouvé beaucoup de poussières dans les étagères supérieurs de la pharmacie et

de la kitchenette d’un pavillon, il menaça de 8 jours d’arrêt le brancardier.

Dommage pour le lieutenant, il y avait des médecins qui appréciaient leur

brancardier. Ils entrèrent dans le bureau de Bidel et

l’avertirent qu’il ne devait pas songer à mettre aux arrêts Van Heuverswijn. C’est dans

la salle 6 que Bidel vécut une aventure. Il avait

l’habitude de ne pas remplacer le brancardier parti en congé. Cela signifiait

que son compagnon avait déjà son congé à moitié gâché en pensant au travail

excessif qu’aurait son collègue. Les malades en souffraient aussi. Un samedi

que « Petit Père » était à Dublin et que « Grand Père »

savonnait les 11 chambres, Bidel rentra dans le

pavillon et exigea de l’infirmière d’appeler son brancardier. « Grand Père »

laissa tomber son balai et alla se présenter devant Bidel

qui lui montra avec son doigt des taches sur le rebord de la porte de la

cuisine. Thans lui répondit que tout seul, il n’avait

pas eu le temps de faire les poussières et il retourna à son travail. Par trois

fois, le lieutenant rappela Thans pour lui faire des

remarques similaires, par trois fois Thans répondit

de la même façon. Mais un médecin en visite dans la chambre 7 avait tout entendu

et fit résonner sa voix forte dans tout

le pavillon : « Quel imbécile vient vous ennuyer ? Il se croit

dans une caserne mais il est dans un hôpital ! » Et Bidel, tout penaud, quitta le pavillon beaucoup plus

doucement qu’il y était entré ! Le samedi suivant

eut lieu le miracle, sur la plaine, devant tous le personnel réuni, le

lieutenant eut des mots doux pour chacun, pour les hommes de corvée et pour les

« ecclésiastiques » qui prenaient tant au sérieux leur job de

brancardiers. Aucun autre hôpital ne comptait un personnel aussi dévoué !

Les brancardiers avaient dorénavant l’autorisation de nommer une délégation pour discuter du menu tandis que

les inspections n’avaient plus de raison d’être et que les permissions seraient

à nouveau autorisées dans les délais réglementaires.

Père Hilarion pose Les soirées Au soir,

avaient lieu les vêpres qui étaient un véritable moment de dévotion mais aussi

de relaxation pour les brancardiers qui s’étaient donnés à fond dans leur

travail. Les chants sous la conduite de l’harmonium donnaient joie et espoirs à

tous les participants. Il y avait

aussi des combats aériens impressionnants au-dessus de l’hôpital. Les

brancardiers assistèrent à trois combats d’un Aviatik

contre nos saucisses d’observation. Quand le combat leur donnait le temps, les

observateurs tombaient en parachutes… A l’été 17,

les anglais préparaient leur offensive de Passendaele

et avaient établi près de l’hôpital un vaste parc de réparations de véhicules

près du bois de pin nommé « Palestina ». On

y réparait aussi des canons et lorsqu’un de ceux-ci s’ensablait et que l’on

faisait appel à l’hôpital pour prêter mains fortes aux Anglais. Les brancardiers

s’en allaient alors pour tirer câbles et cordes ! Cabourg se

trouvait entre la plaine d’aviation française de Ghyvelde-Braydunes et la plaine d’aviation belge des Moeres. Les

canons et avions allemands essayaient de les atteindre. Pour être mieux

protégés, durant l’été 18, lors de l’offensive allemande, on marqua les toits

de l’hôpital d’immenses croix rouges. Cela n’empêcha pas l’hôpital de recevoir

quelques obus dont l’un détruisit notre étable. Au cours d’un bombardement

aérien, un des brancardiers fut malheureusement blessé à mort. Les Français

furent chargés de fortifier notre coin de dunes comme zone de repli. Et ce ne fut

pas tout, des abris furent creusés pour des cent vingt longs. Cette batterie de

canon possédait un équipage de 300 hommes qui logeaient dans des abris de bois

disséminés et creusés dans les dunes. Ils attendaient souvent la visite des

brancardiers, le soir, dans leurs petits salons enterrés. Ils offraient du vin

et les brancardiers leur donnaient en échange des cigares. Mais ces

promenades dans les dunes n’étaient pas possible en hiver. Alors, il fallait

s’occuper mais les chambrées avaient à peine une table et quasi jamais de

chaises. Les trois lampes donnaient aux 40 lits un éclairage glauque et

insuffisant. Certains essayaient de faire un peu de gymnastique et, d’autres

quelques matchs de boxes. Pour garder le sourire, c’était l’époque des blagues :

un bassinet d’eau suspendu à la toiture et maintenu par une cordelette pouvait

humidifier régulièrement la tête d’un copain ! On faisait des

lits-portefeuille ou on attachait les deux extrémités d’un matelas par un fil

de cuivre pour le faire tomber ! Il

y avait aussi des brancardiers qui se levaient pour aller, de nuit, coudre les

manches ou les pantalons d’uniforme d’un

camarade. Il y en avait d’autres qui disposaient les pieds amovibles du lit

d’un collègue de la mauvaise façon de telle sorte qu’une petite traction sur

une mince ficelle reliée à un pied suffisait à faire tomber le lit par

terre ! Mais chacun ne réagit pas

de la même façon à une blague. Certains au caractère fort font semblant de

rester endormi malgré la chute du lit. Dans ce cas tous ses voisins se rendent

à son chevet et lui demandent comment il va, comment il se sent ! L’homme

de caractère ne bronchera pas malgré cette assemblée nocturne. Quand chacun a

regagne son lit, il attendra que tout le monde s’endorme pour se lever le plus

discrètement possible, sortir de la baraque puis y entrer brusquement en

allumant les lampes et en criant « debout la baraque » comme si

c’était l’heure du réveil normal ! Les tripots Le bruit

courait que des maisons dans les dunes abritaient des tripots où il faisait bon

d’aller se relaxer le soir. Thans et son ami se

mirent à leur recherche le soir. Ils allaient toquer à toutes les petites

maisons sous prétexte d’acheter du beurre ou des œufs. Quel fut leur surprise

de voir nombre d’entre elles remplies de lanciers et même de gendarmes autour

d’une table en train de jouer aux cartes ou même de flirter avec la population

féminine du coin ! Alors Thans et son copain

prirent l’habitude d’aller de temps en temps boire une pinte et dépenser de

l’argent pour manger un camembert mais après un temps, ils voulurent

trouver des endroits indemnes des

gendarmes qu’ils détestaient. L’occasion

leur fut donnée un jour. Thans et son compagnon eurent

l’idée de suivre le soir une travailleuse de l’hôpital qui rentrait chez elle

en emportant du linge sale à nettoyer ainsi que des mules d’infirmières et des

souliers d’officiers à réparer ! Les brancardiers étaient à la recherche

d’un cordonnier et c’était peut-être là une piste intéressante. Il faut

préciser que ce besoin venait de l’incohérence du lieutenant Bidel qui refusaient que les brancardiers puissent disposer

des souliers de repos qu’il avait pourtant à sa disposition en grand nombre

dans le magasin. Le motif était que ces souliers devaient être réservés aux

soldats qui marchaient beaucoup avec leurs bottines la journée, ce qui, pour

lui, n’était pas le cas pour les brancardiers. Ces derniers étaient alors

obligés d’acheter des scandales civiles peu chères et donc de mauvaise qualité

et qui devaient être souvent réparées. Thans suivit

donc cette femme qui pouvait la mettre sur la piste de ce précieux artisan.

C’est ainsi qu’il entra finalement dans la modeste demeure de cette famille de

réfugiés provenant de Thourout et qui

avait construit de ses mains une maison faite de bois de pins, de papier

asphalté et consolidée à l’extérieur par des sacs de sable qui gardait la

chaleur et protégeait contre les éclats d’obus. La pièce principale était

divisée en trois : un coin cuisine, un coin pour le lit et un dernier pour

l’atelier du « baas ». La mère et sa

belle-fille disposaient d’un coffre pour s’asseoir tandis que les invités

avaient à leur disposition une planche sur deux caisses comme banc. Sur cette

planche, le dos appuyé sur un chevron, Thans et son

copain passèrent de nombreuses heures tandis que, dehors, l’obscurité régnait

sur un paysage d’hiver désolant. Dans cette pièce seulement éclairée par une

bougie, régnait une odeur de cuir, de saumure et de lessive que tentaient de neutraliser

les pipes des visiteurs. Au milieu de tout cela, Gustje,

le petit-fils se régalait de crème au riz qu’avaient emportée les brancardiers.

Pour sa gourmandise, ils lui faisaient alors réciter son catéchisme. Parfois

les brancardiers assistaient au repas de la maison qui consistait en pommes de

terre et en un peu de viande qui leur faisaient envie. Ils récitaient alors le

Notre-Père en insistant sur « Ne nous soumets pas à la tentation » et

en assurant à leur hôtesse qu’ils n’avaient pas faim ! A 9 heures

moins quart, ils quittaient le cordonnier pour rejoindre l’hôpital tout en

récitant les mystères heureux du rosaire. Cependant la

maison du cordonnier n’était pas encore l’idéale car de temps en temps lanciers

et gendarmes s’y rendaient. C’est à la frontière française, à l’orée du bois

Palestine, que Thans trouva une meilleure planque,

une petite auberge-magasin tenue par Emilie qui l’occupait avec ses deux vieux,