Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

LA VIE D'UN

AVIATEUR[1] « ...Mars, – Le soleil se couche encore très tôt, il fait mauvais un jour sur deux, nous, avons des heures très longues à passer en pénitence sur notre plateau. Pas la moindre ville à proximité où aller nous détendre et classiquement à « faire la cour à la pâtisserie ». Nous n'avons de ressources qu'en nous-mêmes, chefs et subalternes se serrent les coudes. La discipline n'en souffre pas, tandis que naît au contraire la confiance mutuelle, indispensable à des gens appelés à combattre côte à côte, car chez nous les chefs sont aussi des exécutants ; n'étant pas toujours les plus adroits et les plus heureux des pilotes, ils doivent être les plus consciencieux et les plus braves : ils doivent s'imposer par leur caractère et leur esprit de devoir. Nos officiers doivent être des entraineurs d 'hommes. S'ils n'ont pas un moral supérieur, s'ils ne sont pas prêts à donner l'exemple en toute circonstance, ils n'ont rien à faire parmi nous. Mettez-les à la porte, envoyez-les aux mille embuscades de l'arrière ou dans leur arme d'origine, mais ne les laissez pas dans une escadrille du front. Trop longtemps certains chefs d'escadrille ont prétendu que leurs fonctions ne leur permettaient pas de voler. Tandis que leurs pilotes allaient au Boche, ils restaient au terrain pour faire réparer les moteurs, ou compter leurs Bessonneaux. Les chefs de la jeune aviation comprennent mieux leur rôle.

Le Lieutenant Anciaux. (La Conquête de l’Air) Dieu merci ! Bertrand sait payer de sa personne. Il a beaucoup fait et connaît le métier mieux que n’importe lequel d'entre nous, aussi son autorité est-elle grande ! Exigeant et parfois quinteux, il est aimé et admiré de tous. Il est le patron, le chef de la bande. J'ai toujours pensé que tant vaut l'officier, tant vaut la troupe. Dans l'aviation de chasse cette règ1e ne s'applique pas absolument, car, l'escadrille une fois en l'air, le commandement n'est plus direct : le pilote abandonné à lui-même n'a plus que sa valeur individuelle. Cependant, sous un mauvais chef une bonne escadrille dégringole en cinq secondes, sous un type à la hauteur une escadrille normale devient une unité de premier rang qui abat du Boche en perdant peu de monde, ce qui est le résultat idéal. ... Mars. – Chelcher atterrit comme une fleur et roule jusqu'aux hangars. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Son plan droit est déchiré en quatre endroits et une nervure cassée sort de la toile ; un mat est coupé ; le fuselage à l'air d'avoir reçu des coups de canif. « Des balles ? Qu'est-ce que tu as encaissé comme sonnage ! – Mon réservoir en a aussi. Je suis rentré sur ma nourrice (expression purement professionnelle). – D'où ça ? – Dix kilomètres nord de Soissons. Je suis parti seul pour aller taquiner le Fritz. A trois mille j'ai vu un vieux père qui venait tranquillement vers nos lignes. J'ai piqué sur lui, mais, avant même d'avoir tiré, j'ai entendu deux mitrailleuses derrière moi : c'étaient deux monoplans qui avaient fait le coin du nuage et me jaillissaient sur la crête. J'ai vu mes toiles se déchirer. Bzirn, bzim aux oreilles. Du raffut dans le moteur et ma pression est tombée. « Tout en faisant des astuces pour me tirer de là, j'ai pompé à la main, et comme rien ne venait, j'ai mis sur nourrice et je suis rentré avec les douze litres de secours. – Une affaire que vous avez fait là. Votre zinc est rétamé et vous irez en chercher un autre au Bourget. Le B. O. est là pour un coup... » ... Mars. – Suivant la coutume consacrée, nous retrouvons le Sop au-dessus de Soissons et, groupés autour de lui, nous passons le lignes entre trois mille et trois mille cinq. Comme but de la reconnaissance : chercher dans la forêt de Saint-Gobain la fameuse ligne de repli dont on parle tant depuis quelques jours. Se replier ! Si les Boches le font, c'est qu'ils ne pourront vraiment pas faire autrement, car cela fera un chichi du diable quand se déplacera pour la première fois une ligne immobilisée depuis deux ans et demi. Quoi qu'il en soit, nous cherchons la ligne. A la verticale des tranchées nous voyons sur le pays qui s'étend devant nous une brume épaisse. Non, ça n'est pas une brume, c'est une fumée. Un large nuage bas couvre une surface énorme de pays. Les foyers d’incendie sont surtout nombreux dans 1a vaste plaine à l'est de la ligne Saint-Quentin – Soissons. Il semble que tout le pays soit en feu. Est-ce que 1e Boche voudrait l'évacuer et brûlerait tout derrière lui ? L'observateur du biplace doit noter les villes et les villages en flammes et je ne m'impose pas ce travail. Je remarque cependant les foyers importants de Tergnier, Chauny, Saint-Simon, Guiscard, sans parler d'innombrables petites agglomérations. Le biplace gagne rapidement ses objectifs et se hâte de rentrer au terrain. Il est pressé de raconter ce qu'il a vu et d'annoncer l'importante nouvelle. Juste au moment où il fait demi-tour vers Chauny, trois avions venant de l'Ouest se dirigent sur nous et dansant dans le soleil comme des moustiques dans un rayon de lumière. Chelcher secoue son taxi pour me donner l'éveil, mais j'ai déjà aperçu les nouveaux venus. Ils approchent. Nous distinguons la silhouette caractéristique des Nieuport. Plans inégaux, fuselage cambré, petit gouvernail en virgule, sans plan de dérive, – Détente. – Les camarades nous croisent, un peu plus haut que nous. Sur le fuselage du plus proche, dont le pilote me dit bonjour, je distingue le casque rouge à plumail qui est l'insigne de la N... Les lignes. Nous jetons un dernier coup d'œil sur ce pays de cinquante kilomètres de profondeur sur quatre-vingts de large aux quatre coins duquel les Boches ont mis le feu. Nous atterrissons et nous expliquons le coup aux camarades, abondamment. ... MARS. – Ce matin très tôt le ciel était superbe, maintenant il se couvre ; plafond à 400 mètres. Rien à faire pour nous. Nous laissons les monoplaces dans leurs boxes. Un coup de téléphone : « Que deux pilotes de la 705 aillent survoler à faible altitude les lignes, de Soissons à Fontenoy. Ils pousseront quelques pointes en territoire ennemi pour voir si les tranchées sont occupées. » Quand nous recevons cet ordre nous sommes en boule dans la cabane Adrian popote, si gelés que nous en sommes réduits à utiliser le chauffage bruyant d'une lampe à souder. « Comme ex-pilote de biplace, vous êtes tout désigné. » Je sors chercher un volontaire qui veuille m'accompagner. Piston se propose. « Pour être à faible altitude, nous y serons. Le plafond est à pas quatre cents. » Des nuages plombés, aux contours mous, trainent près du sol. Nous partons. Nous longeons le front. Aucune animation. Pas un coup de canon. Dans les tranchées rien de visible, ce qui n'est pas pour nous étonner : les premières lignes ont toujours pour nous cet aspect désert. Pratiquement, sauf au cours des liaisons d'infanterie, les aviateurs ne voient jamais personne dans les tranchées. Une ou deux fois, fiston, puis moi, faisons un crochet de quelques kilomètres chez le Boche qui ne nous fait l'aumône ni d'un shrapnell, ni d'un coup de fusil. Est-ce qu'ils sont partis, tous ces gens-là ? Nous piquons pour mitrailler, toujours sans voir personne, ça n'est pas sportif de tirer sur des cailloux. Demi-tour pour rentrer. Mais, tout à nos exercices anti-fantassins, nous n'avons pas remarqué un nuage noir épais qui roule jusqu'au sol une volute sombre et nous barre la route. La neige arrive sur nous. Un Spad, ça va vite. Je n'ai guère le temps de réfléchir. J'ai déjà souvent passé dans la pluie, je peux bien essayer de passer dans la neige. Allons-y ! Déjà les flocons me piquent au visage, et d'un seul coup, j'entre dans l'obscurité. L'obscurité blanche. Je ne vois plus le sol ; à peine le bout de mes plans. Je ne sais plus si je penche ou si je suis droit. J'ignore où je vais et, je suis à 150 mètres du sol ! Mon pare-brise se ternit, mes lunettes s'encroûtent de glace et je le fais sauter ; mes yeux brûlés pleurent, et je cache dans la carlingue un visage qui ruisselle. J'ai très peur. Piston a disparu à ma droite, je ne vois pas ma boussole, car il fait noir dans mon fuselage. Tout ça va finir, à 170 à l'heure, par un beau crac dans le sol. J'ai dû pousser sur le manche sans m'en rendre compte : devant moi brusquement se dresse quelque chose de vague ; sans avoir le temps de réfléchir je tire à moi, un grand coup, et je me trouve avoir sauté des peupliers de l'Aisne que j'allais emboutir. Pleine sauce, je monte pour fuir le sol dangereux. Je fais demi-tour au petit bonheur ; mais sait-on où l'on va dans ce tourbillonnement blanc ? De temps en temps je distingue le sol qui file très vite sous moi. Deux ou trois minutes encore et je sors de nuage aussi brusquement que j 'y étais entré : le jour revient comme si j'avais tiré un rideau. Je suis à une centaine de mètres du sol. La ligne d'arbres de l'Aisne est à ma droite, je suis donc dans nos lignes, tiré d'affaire. Je suis resté près de cinq minutes dans le nuage de neige. La giboulée continue à avancer Nord-Est Sud-Ouest. Il n'y a pas de raison pour que je file devant elle jusqu'à la Loire. Je cherche un coin pour atterrir et la laisser passer. Un guéret. Je coupe. Quelques sauts. Je me pose sans capoter. Un instant après la neige m'a rejoint et je me retrouve dans l'obscurité. Le nez dans ma carlingue, ruisselant, je subis la giboulée pendant près d'un quart d'heure, et quand elle m'a dépassé, mon Spad, le guéret, la forêt de Compiègne, tout le pays est blanc et je suis gelé. Il m'a fallu une demi-heure pour trouver, dans un petit patelin, des artilleurs au repos qui m'ont hébergé, réchauffé, restauré et m'ont prête un cheval. J'ai trotté jusqu'à une escadrille pas trop éloignée, vers Pierrefonds. J'en ai ramené un tracteur et deux mécaniciens pour faire mon plein et remettre en marche mon Spad que deux télégraphistes gardaient. Après six heures d'absence, je rentrais au terrain. Piston, plus rompu que moi au monoplace, s'était débrouillé dans le nuage de neige (qu'il avait peut-être abordé à un endroit moins dense) et était parvenu, avec quelque peine il est vrai, jusqu'à l'escadrille où l'on était assez inquiet de moi. MARS. – « On ne vous laissera plus sortir sans moi, mon lieutenant. Il vous arrive des malheurs quand je ne vous surveille pas. – Eh bien ! et vous ? Ça n'est pas des confettis que vous avez reçus dans vos plans au dessus de Soissons ? Enfin, si vous ne vouliez plus me lâcher, faites sortir votre aéroplane de son box, parce que, moi, je vais chauffer mon bain. » Mon Spad tourne en effet au ralenti pour faire monter la température de l'eau du radiateur. – La combinaison, le bas, le bonnet, les lunettes. Départ. Chelcher suit. Quel appareil qu'un monoplace pour qui vient du Farman ! Le Nieuport est plus léger, vole tout seul, le Spad est plus lourd et avec lui il ne faut pas cherrer près du sol, mais quel coucou épatant : équilibre, vitesse, douceur... En le pilotant on a vraiment l'impression d’avoir des ailes au bout des bras. Je commence à me sentir à mon aise dans mon taxi : un bon siège qui m'engonce, une mitrailleuse, presque pas d'instruments de bord : une montre, un altimètre, une carte grande comme la main, et pour piloter des gestes de rien de tout, des indications plutôt. On dirait que l'appareil obéit à la seule force de ma volonté. Pendant trois quarts d'heure nous ne voyons rien qu'un R. 4 en train de faire des photos au milieu des éclatements allemands. Nous nous trouvons vers quatre mille au-dessus de l'Oise en aval de Chauny. Devant nous deux appareils : l'un presque à notre hauteur, l'autre plus bas. Le plus proche est un biplace camouflé verdâtre avec des grands plans et un petit fuselage qui a l'air trop mince. Je ne crois pas, qu'il nous ait repérés. Je pique comme un sourd. Il se rapproche : je vois grossir ses croix noires bordées de blanc. Il a un numéro au côté du fuselage. Il doit être assez près pour que je commence le tir. Je le prends dans mon viseur. Je tire. Tac, tac, tac. Mon taxi descend très vite, j'ai du vent dans les yeux, je me sens projeté par-dessus mon plan supérieur. Le Boche grossit, grossit, je ne veux quand même pas l'emboutir. Un coup de manche. Je remonte indéfiniment par la vitesse acquise. Le Boche, qui n'a pas voulu tomber, sort de mon champ de vue pendant un instant. Dans sa surprise, il ne m'a pas tiré.

L’Aviateur de Montigny Chelcher attaque à son tour. Le Boche pique. Mon camarade le tire à bout portant, fait un « à gauche » pour ne pas l'accrocher et remet ça à nouveau par derrière et par-dessus. Le Boche riposte sans arrêt. Après un millier de mètres de descente en tourbillon, Chelcher rompt le combat, et remonte vers moi. Je me demande si je dois réattaquer aussi, mais le second Boche rapplique, suivi d'un autre plus rapide qui vient de l'Est. Mon camarade s'éloigne vers nos lignes. Je le suis sans m'obstiner à une lutte qui devient trop inégale. Chelcher va droit au Sud, passe les tranchées, gagne le terrain, atterrit et moi derrière lui. A nouveau son appareil est sonné dans tous les coins. Son plan supérieur droit est à changer, sa commande d'ailerons à moitié cisaillée. « Très joli d'encaisser, dit Bertrand, mais on finira par vous ramasser à l'état de veau froid. Voilà maintenant que vous vous mettez à me rectifier un Spad par jour. Je ne peux tout de même pas vous envoyer au Bourget tous les matins. » * * * Les Boches sont partis ! Ces tranchées qui nous arrêtaient depuis septembre 1911 sont vides ! Nos troupes ont devant elles le champ libre, elles avancent enfin, pour la première fois, après une si longue immobilité. Pour nous la surprise a été moins vive que pour l'arrière : l'incendie de toute la région faisait prévoir ce recul ; l'ennemi ne pouvait dévaster aussi complètement le pays que dans, le dessein de l'abandonner. D'autre part, les Allemands ont esquivé l'attaque que nous préparions. Nous sommes légèrement décontenancés, comme le boxeur dont le poing rencontre le vide. Cependant l'événement garde toute son immense portée. Nous avons reconquis une partie du pays envahi, les Boches sont partis ! Cette chose que nous avons tant désirée s'est-elle réalisée si vite ? Jusqu'ici les plus opiniâtres efforts n'avaient pas fait reculer la ligne de quinze kilomètres : aujourd'hui la plaine est libre à perte de vue. Mais quelles ruines retrouvons-nous ! Je ne crois pas que les Allemands aient jamais montré une violence aussi inepte dans la destruction, une volonté aussi accusée de nuire pour le seul plaisir de nuire. Le sac de l'Oise restera, j'en suis sûr, un de leurs grands crimes. Nous nous prenons à rêver de représailles futures. En monoplace, nous descendons l'Aisne, puis nous remontons l'Oise. Ici les lignes sur lesquelles nous pouvons descendre en rase-motte ; les emplacements de batteries. Les escadrilles d'artillerie vont avoir ure joie sans mélange à visiter ces lieux si longtemps inaccessibles et à vérifier la justesse de leurs interprétations photo. Cette visite ne sera d'ailleurs pas sans danger. On signale que les Boches ont laissé dans les abris et les tranchées des attrape-nigaud ; portes à explosions, boites de singe-grenades, paquets de tabac à la cheddite, etc. Au delà des lignes: la forêt de Laigle. Les beaux châteaux à la française qui l'ornaient ont été dévastés : on les voit une aile écroulée, la façade béante, le toit effondré. Certains sont rasés à deux mètres du sol ; d'autres n'ont plus que leurs quatre murs, coques vides sans planchers, sans cloisons, au travers desquelles passe le jour par les ouvertures béantes des fenêtres. Auprès des châteaux, les villages détruits à la dynamite et incendiés fument encore. Ils sont démolis à hauteur d'homme : église, mairie, maisons et granges, minutieusement. Certains vus de haut ne laissent plus au sol que la trace noire et ocre d'un feu de paille dispersé. La dévastation est si générale et si parfaite qu'elle fait penser plutôt à un cataclysme naturel, à un tremblement de terre ou un cyclone qu'à une œuvre humaine. Les arbres à fruits sont coupés au pied ; coupés, les arbres des routes dépavées et creusées de grands entonnoirs ; coupés, les grands peupliers qui, basculés dans l'eau sur les péniches coulées, barrent le lit du canal. Tout le long de l'Oise, la voie du chemin de fer est veuve de ses rails. Et cela s'étend jusqu'à Ham jusqu'a Saint-Simon, jusqu'à Chauny et, Tergnier. Rien n'a été épargné que Noyon. Noyon est encore debout et ses rues sont pleines d'habitants qui courent au-devant de nos soldats. Des cavaliers, spahis kaki à selles rouges, dépassent la ville et poussent des pointes tout autour. Notre infanterie, elle, est un peu hésitante. Après vingt-sept mois de tranchées elle se sent dépaysée en rase campagne et marche à petits pas, craignant une embuscade ou une mitrailleuse derrière chaque bouquet d'arbres. Nous tournons sur Noyon à 200 mètres, car les nuages sont bas. Sur la place de la cathédrale grouille une fourmilière. C'est une musique de régiment qui joue pour fêter notre retour. On distingue les cercles concentriques : le public, des notables, les musiciens et le chef d'orchestre, centre. Je pique à la verticale sur la foule pour lui faire l'honneur d'une petite exhibition. Mais mon idée n'a pas de succès : on me prend pour un avion boche et en un clin d'œil la place se vide. Je regrette de ne pas avoir vu de plus près le chef d'orchestre, le trombone et la grosse caisse galopant vers un abri. Pendant ce temps, Bertrand atterrit sur le champ de manœuvres de Noyon et avertit les fantassins qu'ils n'ont rien devant eux et qu'ils peuvent avancer. Nous rentrons en coupant de Noyon sur Fontenoy, zone déserte et inondée qui n'a pas encore été occupée, où les beaux hêtres de la forêt s'attristent le pied dans l'eau. ... MARS. – Temps de demi-saison qui mêle des nuages blancs innombrables au bleu de ciel. Nous grimpons dans ce dédale de flocons pour aller faire notre patrouille, l'adjudant Cavel, Costard surnommé Coco, un jeune qui pilote un Nieuport, et moi même. Par des cheminées d'un blanc éclatant qui s'ouvrent et se referment nous ne voyons le sol que par intermittence. Cavel, qui a l'amour et le don de l'acrobatie, pique parfois à travers l'ouate compacte d'un flocon de nuage et ressort 200 mètres plus bas. Le Spad, mince fuseau, file dans l'air comme une torpille aérienne. Quatre mille. L'air devient glacé : quinze ou vingt degrés au-dessous de zéro ; nous sommes encore dans les nuages. Tout à coup, j'entends claquer une mitrailleuse : Cavel dans ce dédale est tombé à l'improviste sur un Boche qu'il tire à bout portant. Le Boche glisse sur l'aile et disparaît, descendu probablement. Mais qui pourra nous renseigner sur sa chute que personne n'a pu voir du sol par ce ciel bouché ? A quatre mille cinq nous dominons enfin les flocons. Au-dessous de nous un champ de neige où s'ouvrent çà et là des trouées vers le sol. La solitude. Nous nous balançons tous trois dans l'espace pur et glacé. Mes mains, mon corps et mes pieds réchauffés par le moteur ne souffrent pas trop, mais ma figure se plisse de froid, ma bouche se gerce sous le givre de la moustache, mon nez gelé me fait mal. Le thermomètre de mon Spad descend à 50 degrés et ne veut plus remonter. Comment ferai-je si j'ai à piquer ?

Escadrille Belge en plein vol. Quatre mille huit. Vers Saint-Quentin une silhouette sombre vole en rase-motte sur la mer de nuages, suivie de son ombre qui sautille à coté d'elle. Un Boche ! – Cavel pique. Je le suis, tandis que Coco, novice, ne comprend pas la manœuvre et reste là-haut. Le Boche, qui ne se doute de rien, reçoit mon camarade sur le crâne, s'affole, pique tant qu'il peut, essaye de virer et ne parvient pas à semer Cavel qui lui lâche toute sa bande au derrière. Je suis la chasse, mais ma température se met à baisser. A piquer par ce froid de canard mon radiateur gèle et je vais sûrement caler mon moulin. Je lâche Cavel et je remets les gaz. Quelques ratés. L'Hispano reprend en se faisant prier ; mais reprend. Sous moi les deux combattants disparaissent par une trouée, l'un poursuivant toujours l'autre. Coco est hors de vue. Je ne m'obstine pas à le chercher et je continue seul ma patrouille. Je redescends l'Ailette. Nul zinc à l'horizon. Deux éclairs de lumière attirent mon attention. Ce sont deux avions qui de loin semblent presque translucides. Je ne les aurais pas vus s'ils n'avaient en virant, accroché le soleil. Ils sont un peu au-dessus de moi, à droite. Il y a des jours où l'on s'en ressent. Je tire sur le manche pour les rejoindre. Ce sont deux monoplaces : l'un deux, lourdaud avec un gros museau court, des croix noires perdues dans le camouflage vert sombre. L'air d'un Spad grossièrement bâti ; l'autre avec les ailerons débordants, pointus, pareils à ceux des « taubes » d'autrefois, des plans nets, brillants, comme faits en métal mince, une queue en virgule, un ventre gris clair et des sales petites croix bien dessinées. Je suis 300 mètres sous le second. Je fais une chandelle, et je tire. Quelques coups – je m'enraye. Sale outil ! Au tour du Boche ; il manœuvre avec décision, il pique et je vois son hélice tourner au ralenti, disque brillant ; sa mitrailleuse claque et les balles au phosphore, passent en laissant une traînées blanche pareille à un serpentin de foire. Je crois que je suis mal pris. Un coup de palonnier. Je sors de la gerbe et je pique vers chez nous. Les Boches restent en haut et j'ai l'impression vexante qu'ils viennent de me jeter du haut d'un balcon. Heureusement ils ne me poursuivent pas, car je ne peux piquer indéfiniment avec cette température qui baisse et mon moteur qui va geler. Hors d'atteinte, je me bats avec ma Wickers qui refuse de reprendre du service. Je n'ai donc qu'à rentrer. Je mets vingt minutes pour redescendre à plat, avec mon thermomètre au-dessous de 40 et craignant continuellement de caler mon hélice. Coco a déjà atterri. Cavel arrive à son tour. Il a perdu son second Boche dans un nuage, comme le premier, et tempête contre les observatoires d'infanterie qui n'ont pas vu ses combats. ... Mars. – Piston atterrit sur son 110 Nieuport, suivi de Coco, ombre fidèle. Il se précipite sur Bertrand. « Je l'ai eu celui-là, mon lieutenant. Je l'ai eu. Faut le faire homologuer. C'est son plan qui a commencé à flamber avec une fumée. – Un gros jaune, mon lieutenant. – Justement, j'avais emporté des Buckingham. – Coco a bien vu – Tu as vu, Coco ? – Vous voyez ! – J'ai piqué, il a piqué, je piquais tant que je pouvais. J'ai tiré deux cents cartouches. Ma mitrailleuse est épatante, mon lieutenant. Je n'ai qu'à souffler dessus quelle part. Quand j'ai vu le plan touché, j'ai rectifié, dans son milieu et il est tombé sur la forêt. – Un gros jaune, mon lieutenant, faut me le faire homologuer. – Surtout que vous me donnez toutes les précisions... » Le soir la Direction nous téléphone qu'un avion allemand a été effectivement abattu vers Coucy et qu'on va l'attribuer à Piston. « C'est, dit le capitaine de l'aéronautique qui nous parle, votre dernière victoire dans l'Aisne. L'armée va au repos. Pour vous, on vous prête en renfort à un groupe de chasse qui se forme en Champagne. Vous partirez sans doute ces jours-ci. » Merci toujours. 27 Mars. – Cette nuit nous sommes allés à Noyon le patron et moi, pour prendre les derniers ordres de l'armée que nous quittons. Course en auto sous la plus belle tempête que mars puisse nous offrir, vent, neige, pluie, grésil par rafales. La chevauchée des Walkyries dans une Pan-Pan 24 HP. Aux anciennes lignes, à Ribécourt, l'ère des difficultés commence : les Allemands ont dépavé deux kilomètres de route, détruit la voie ferrée, encombré le canal. Le génie a établi une chaussée de troncs d'arbres où ne peut passer à la fois qu'un seul véhicule. Sur cette voie unique défile, à longueur de journée, de nuit aussi, l'artillerie, les troupes, le matériel, le ravitaillement, etc. Pendant 20 minutes nous regardons passer les gros camions patinant dans la boue, serrés, embouteillés, fouettés par la pluie. Nous sommes sous la garde d'un territorial ruisselant d'eau, capuchon relevé, fusil diagonal. Pour nous faire patienter, il nous mène voir sous la bourrasque les anciennes défenses, les postes d'écoute, les réseaux de barbelés. A notre tour de nous engager dans le goulet. Un homme spécial, qui fait la navette en tête de chaque convoi, s'assoit sur le siège de notre voiture légère.

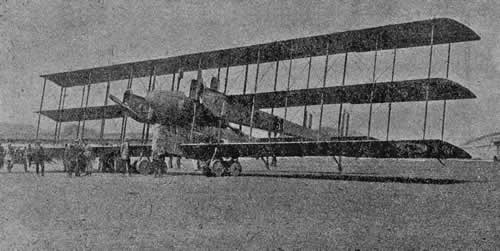

Triplan Caproni à trois moteurs. De l'informe amas de caoutchoucs mouillés et luisants, sort une voix sucrée qui dit à notre chauffeur : « Une vraie nuit de Walpurgis. – Je ne sais pas, répond cet homme simple, mais ça dérape bougrement et mon pont arrière fout le camp sur ces sacrés madriers ... » Cette nuit est vraiment d'un romantisme excessif. Le vent secoue la capote comme pour l'arracher, la neige fondue entre par les interstices de la toile et nous mouille sous nos couvertures. Noyon. Dans l'obscurité la ville est inextricable. Nous errons pour chercher la cathédrale, point de repère qui nous mènera à l’Etat-Major. Nuit complète. Nos phares éclairent des enseignes boches, en gothique, noir sur blanc : « Wechsel, Metzger, etc » qui donnent à la ville un air étranger. A l'Armée, dont nous trouvons enfin les bureaux, on nous confirme l'ordre d'hier. La 705 est envoyée d'urgence en Champagne : Il faut faire nos paquets, envoyer notre matériel roulant au plus vite, partir au premier jour de beau temps. « De plus on nous a félicites, ajoute Bertrand comme nous remontons en auto. On trouve que l'escadrille a fait du bon travail pendant l'avance et a bien mérité de la Ne armée. – « Non gloria nobis sed libi domine... Vous avez marché devant et le cortège a suivi. C'est à la portée des plus modestes courages. – Faites-moi le plaisir de ne pas me faire un char avec vos langues étrangères. Tout ça n'empêche pas que nous allons nous appuyer un gros travail dans un sale secteur après un hiver de boulot intense. – Evidemment. » Et retour identique par un froid de canard sur les routes encombrées. Camp de la Monnette. Champagne. 30 mars 1917. – Quand nous sommes arrives au groupe, nous avons été fort aimablement reçus. « Vous tombez bien, nous a-t-on dit. Nous n'étions pas assez nombreux et il fallait voler six heures par jour. Avec une escadrille en rab on n'en volera peut-être plus que quatre, quand le secteur sera calme. – Et les Boches ? – Les Boches ? Ne vous en faites pas, ça n'est pas ça qui manque ici, et des as. Malheureusement, on a tué Baldamus à la saucisse-party d'hier, mais il reste ses copains. Vous n'aurez qu'à sortir sur les lignes pour causer avec eux : .. » Sous les averses (pourquoi faut-il donc qu'il pleuve chaque fois que je change de terrain ?) nous regardons monter dans un petit bois nos tentes D. W. Ce soir, dans la bruyère « humide encore de pluie », on installera nos lits Picot. Quand nous nous assoirons à la tète du plumard pour nous coucher, il capotera et nous joncherons le sol avec notre literie. Si nous parvenons à nous insérer dans nos draps, nous y introduirons avec nos pieds de la terre, des brins d'herbe, des bouts de bois mort qui feront, demain matin quand nous nous réveillerons, un épais terreau. Par ailleurs tout se tasse à peu près, sans frottements, dans le calme, et grâce à la complaisance des unités voisines. Nous sommes, au camp de la Monnette, quatre escadrilles qui formons le groupe de chasse, le G. C. 42. Quatre escadrilles de monoplaces, Nieuport et Spad. Spad surtout, dont le rôle en Champagne, où' l'on doit attaquer, dit-on, est d'assurer la sécurité du secteur en protégeant les avions de C. A. et en rendant la vie aussi insupportable que possible aux Boches. Notre mission est donc uniquement de combat. Le groupe assure sur les lignes la permanence d'une escadrille de monoplaces. L'escadrille de service se fractionne en trois patrouilles étagées à diverses hauteurs, patrouilles de trois ou quatre appareils qui doivent rester à croiser pendant deux heures sur un front indiqué. Avant que celle escadrille ait quitté les lignes, une autre la remplace. Nous faisons ainsi deux patrouilles de deux heures chaque jour de beau temps. Sous notre garde les avions de réglage, de liaison et de photo font pénardement leur petit travail. Tout en protégeant ces frères moins bien armés, nous tâchons de coincer un Boche et si nous n'arrivons pas à le descendre, nous le forçons du moins à abandonner la place et à piquer chez lui. Toutefois, il faut dire que dans ce grand secteur, il arrive qu'un Boche nous file entre les doigts, attende le moment où nous avons le dos tourné pour jaillir sur le poil d'un innocent Farman (car l'aube du quatrième été voit encore des Farman sur les lignes), ou bien pour faire une photo de tranchée et revenir en mitraillant nos fantassins. Mais ces escapades sont rares ; quand la patrouille apparaît, les Boches filent chez eux et notre présence fait le vide. Le grand patron du groupe est le commandant Hermant. Inutile de dire sa réputation et ses états de service. C'est un vrai chef et un vrai pilote de guerre : physique un peu pesant l'homme calme à qui on ne la fait, pas, bienveillance, courage agissant, énergie tranquille. Je lui sais un gré immense d'avoir été tel que je puisse l'estimer, l'aimer et l'admirer. Les hommes à la hauteur ne courent pas les rues. Or, il en faut pour commander l'aviation de chasse, c'est une arme de choix qu'on ne peut donner qu'à des chefs d'élite. Le corps d'armée et le bombardement ont des gens de premier ordre, mais nulle part dans l'aviation il n'y a un effort aussi dur et aussi constant à fournir, une façon de combattre aussi dangereuse et épuisante, des pertes aussi élevées, un moral aussi gai et aussi haut que dans les escadrilles de combat. Nous avons fait connaissance avec les pilotes du groupe qui nous ont tuyautés sur le secteur où nous commencerons à travailler demain. Lundi dernier, ils ont eu grande manifestation, avec balade en corps chez le Boche, tandis que des volontaires attaquaient les saucisses : c'est une opération qui consiste à piquer derrière le ballon que son treuil descend en vitesse et à tâcher de le mettre en feu avec des balles incendiaires. Il faut quelquefois le poursuivre jusqu'à 200 mètres du sol pendant que vous sonnent les mitrailleuses et les canons. On ne dit pas comment les volontaires ont passé la nuit précédent la saucisse-party. Toujours est-il que le groupe a descendu deux peaux de bouc. De plus, un jeune pilote, qui n'avait pas vingt heures de vol sur les lignes, en revenant de rater la sienne, a du se battre avec un Boche. Au cours du combat il est entré en collision et a cogné le plan supérieur de son adversaire avec sa roue droite. Le Nieuport a pu rentrer indemne, mais le Boche s'est écrasé au sol. On croit que c'est Baldamus, l'as de la Champagne. 31 mars. – Patrouille ce matin en compagnie du patron et de Loris. Temps moitié figue moitié raisin, très beau à l'Est, mais brouillé à l'Ouest par une couche de nuages. Nous courons vainement de Tahure à Reims et de Reims à Prosnes, attirés par des éclatements blancs révélateurs de Boches, mais chaque fois les Fritz ont, disparu quand nous arrivons. Vers neuf heures, un Spad, assez loin de nous, attaque à quatre mille sur la montagne de Reims un biplace qui revient de je ne sais quelle promenade dans nos lignes. Quand le Français lâche le Boche nous essayons de le prendre en subsistance à notre tour, mais il pique comme un sourd et, avant que nous soyons arrivés à portée, il a plongé dans une couche de brume et s'est coulé jusqu'à ses lignes. Cet après-midi, temps bizarre. A douze cents mètres une couche de nuages largement espacés ; au-dessus, un ciel magnifique. L'escadrille n'a pu envoyer que sept Spad sur les lignes : une patrouille de quatre, entre trois mille cinq et quatre mille, une autre de trois à deux mille pour protéger les avions de réglage. Pour cette patrouille du bas que je commande, la situation est compliquée : si nous volons sous les nuages à mille ou onze cents, les Boches passeront au-dessus du plafond sans que nous puissions rien faire. Si nous volons à deux mille, il se mucheront sous les nuages et feront, ni vu ni connu, leur petite reconnaissance.

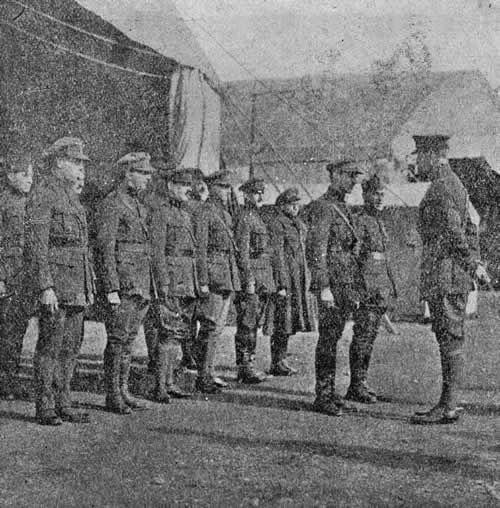

Le Roi et nos Aviateurs. Ce qui était prévu ne rate pas : nous voyons tout à coup trois avions verts qui, après avoir survolé nos lignes, combien de temps ? – nous n'en savons rien, – s'en reviennent plein de gaz chez eux, à la queue leu, leu. On voit qu'ils piquent à mort, car leur empennage est plus haut que leur museau et des flocons de fumée sortent de leurs pots d'échappement. Plongeon général de la patrouille vers les Fritz ; en flèches nous traversons un nuage à la sortie duquel Sagny manque m'emboutir. Je prends en chasse un biplace camouflé : grands plans, grand stabilo et tout petit fuselage trop mince marqué de chiffres blancs. Je le tire, il me tire. Les flocons de ses balles explosives ont l'air de petits ballons du Louvre, mais il faut bien le lâcher à 500 ou 600 mètres au-dessus de Beine et mon retour est sonné par les mitrailleuses du sol. Mais un Spad, ça va vite... Les fantassins qui ont vu ces coucous baguenauder au-dessus de leurs têtes diront que nous sommes des salopards et des propres à rien et que par principe nous laissons les avions ennemis survoler le secteur. Quels cris ne pousseraient-ils pas s'ils voyaient, comme les Allemands, les patrouilles adverses évoluer constamment à trois kilomètres dans leurs lignes, car nous ne rentrons guère chez nous pendant les deux heures que dure notre barrage, nous volons presque uniquement chez l'ennemi, malgré le crapouillage sévère qu'il nous inflige. ... Avril. – Patrouille haute, avec Chelcher et Legrand. A trois mille ! nous apercevons une patrouille de cinq avions qui évolue un peu au-dessus de nous dans la direction de l'ennemi. Je m'imagine que ce sont les camarades que nous devons relever et, vexé d'aller moins loin qu'eux dans les lignes, je cherche à m'approcher. Mais eux reculent devant nous, sans cesser de monter, et je comprends mon erreur : c'est à des Boches que j'allais faire des amitiés. Je les distingue maintenant : cinq albatros monoplaces ; ils montent en même temps que nous et nous surveillent, circonspects. Ils tolèrent sans attaquer que nous empiétions chez eux de plusieurs kilomètres. Ils ont quelque cent mètres d'avance à la montée et ne se laissent pas rejoindre. Ça m'agace d'être dominé par ces taxis. A cinq mille mètres les deux patrouilles se regardent toujours en chiens de faïence, nous en dessous. A cinq mille deux nous renonçons à monter toujours, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête et les Spad rament sérieusement. Et puis, il fait froid : mon nez se recroqueville et mes lèvres se gercent ; j'ai l'impression que ma figure se fait petite, petite. Nous restons donc entre quatre mille huit et cinq mille, surveillants et surveillés sans avoir personne d'autre sur le secteur que nos cinq camarades. Un peu avant la fin du barrage nous piquons sur un biplace qui passe les lignes vers Prosnes ; mais à peine amorçons-nous le mouvement que les albatros se mettent à nous descendre sur la tête et nous sommes obligés de leur faire face, laissant l'autre Fritz rentrer chez lui. On ne peut s'enferrer loin dans les lignes ennemies avec la menace d'un combat aussi inégal. A l'atterrissage, je constate que j'ai la figure gelée : mon nez est brûlé comme par un triple coup de soleil et quand' je retire mes lunettes la peau vient avec leur cercle de caoutchouc. Les camarades prétendent que la gelure ne me va pas, en tout cas elle me fait mal. Legrand, qui a eu l'imprudence de retirer son gant pour tripoter sa pompe à pression, a le pouce et l'index de la main gauche gelés. Il a de grosses cloques sur la peau comme après une brûlure à l'eau chaude. Tout son bras est enflé, il souffre et ne pourra voler pendant une ou deux semaines. ... Avril. – Il y a trop de mécaniciens en veine de lyrisme qui ont comparé l'avion de chasse au vautour guettant sa proie. Pourquoi pas à l'aigle ou bien à l'oiseau rock ? D'ailleurs la comparaison n'est juste qu'à demi : un ou deux appareils qui seuls, très haut, se balancent et guettent une victime peuvent avoir l'air de rapaces ; mais la victime est à double tranchant (si l'on peut dire), la, perdrix ou le lapin a de la défense, savoir une mitrailleuse quelquefois jumelée et dont les balles, si elles ne sont pas explosives, sont incendiaires. Mais quelle lutte passionnante ! A la verticale de nos lignes ou un peu chez l'ennemi le monoplace se tient muché dans le soleil pour qu'éblouis les avions ne puissent le voir d'en bas. Il attend. Deux mille mètres plus bas, le gibier arrive qui ne se doute de rien : l'observateur remue sa T. S. F., tire ses photos ou respire l'air du temps. Le chasseur s'assure dans son siège, prend sa respiration, coupe les gaz et descend une pierre sur le poil du Boche. Si le Fritz n'a rien vu, la première attaque n'est pas trop dangereuse et on peut se risquer à tirer l'ennemi par-dessus. On commence le tir le plus près possible du but et on ne l'arrête que pour redresser et éviter la collision. Ensuite, comme l'observateur allemand a sauté sur sa mitrailleuse, il faut pour réattaquer se mettre hors du champ de tir, c'est-à-dire par-dessus l'avion adverse, se protéger par son fuselage même ; manœuvre qui, avec un adversaire dégourdi, est moins facile à exécuter qu'à raconter... Il y a trois sortes de pilotes : ceux qui se font tirer l'oreille pour passer les saucisses et n'attaquent jamais un Boche à moins de 400 mètres. Ceux-là il faut se dépêcher de leur donner la Croix de guerre dont le désir les retient seul au front, et que réclament discrètement pour eux, deux fois par mois, les huiles les plus diverses ; et les diriger sans tarder vers les services de l'arrière plus conformes à leurs aptitudes. Puis il y a les as, les grands as. Ce sont des gens à part qui allient au courage un don spécial. Leur décision, leur rapidité, leur précision, leur adresse les mettent aussi loin de nous autres, pilotes normaux, que peut l'être un jongleur chinois d'un bon joueur de tennis. Je me rappelle m'être trouvé en même temps que P... au-dessus d'un Boche. Je me demandais comment l'attaquer. Brusquement, j'ai vu P… qui, un instant auparavant, était à côté de moi, tirant à trente mètres dans la queue du Fritz qui s'est mis à griller. Je suis encore ahuri de la façon dont la chose s'est faite. Ces as-là ne devraient attaquer qu'avec le minimum de risques et le maximum de chance de descendre leur adversaire. Ils doivent éviter de s'exposer inutilement ; leurs services sont trop précieux ! Point n'est semblable la situation de la troisième espèce de pilotes, les bons pilotes de troupe. Ceux-là entraînés et habiles n'ont pas la maîtrise des précédents ; quand ils s'en prennent à un avion, ils ont beaucoup de chances de le rater, car le tir avec une mitrailleuse fixe est une chose excessivement difficile. Mais s'ils ne descendent pas le Boche, ils entravent son travail et le forcent à rentrer dans ses lignes. Ce sont les chiens de garde. A ces pilotes, le gros travail, les barrages, la protection. Il leur suffit d'être énergiques et courageux et d'attaquer tout avion ennemi qui cherche à survoler nos tranchées. C'est parmi eux que je demande la permission de me ranger, ainsi d'ailleurs que la plupart de ceux qui m'entourent ; nous ne sommes pas des as, mais nous faisans un boulot utile. Des tas de biplaces ennemis ont dû, à cause de tous, abandonner leur mission, ou ramener leur observateur tué ou blessé. Il y en aura bien un, un jour ou l'autre, qui consentira à descendre, si toutefois nous ne le précédons pas nous-mêmes, car tant va la cruche à la rivière... Notre patrouille dure deux heures. Heures pendant lesquelles il ne s'agit pas seulement de chercher le Boche, mais encore de veiller continuellement pour ne pas être surpris par un autre chasseur. Guetteurs, nous sommes guettés. L'agresseur peut venir de toutes les directions. Une main devant le soleil qui nous éblouit, les yeux clignotants, nous regardons vers cette lumière qui peut dissimuler un monoplace plus élevé et invisible, tordant le cou, nous observons derrière ou sous l'angle mort de notre plan qui nous cache le sol. Dans cette tension, ce désir de surprendre, cette crainte d'être surpris, dans le froid, l'altitude, le manque d'oxygène, les cent vingt minutes de vol sont épuisantes. Pour peu que l'on pique deux ou trois fois de cinq mille à deux mille sur un Boche qui se trouve être un Salmson-Moineau, on se sent les yeux pédonculés comme ceux d'un homard et l'estomac entre les dents et même au delà. Seule ridée du Fritz que nous espérons rencontrer et descendre abrège ces instants. Les heures sont coupées par les combats pendant lesquels toute autre préoccupation disparaît. La chasse nous fait oublier la fatigue et le danger de la chasse. Toutefois, il faut un rude effort pour monter dans son taxi et repartir quand déjà on a volé le matin, que l'on a sommeil, que l'on se sent les bras et les jambes rompus, la tête vide et que l'odeur des moteurs chauds vous soulève le cœur. Trois pilotes à la coule ou moins fatigués s'appuient la patrouille haute à quatre ou cinq mille. Les autres volent à trois mille cinq et à deux mille. Tous d'ailleurs rencontrent du Boche. Il y en a aux altitudes les plus diverses et l'on se bat tous les jours à cinq mille comme à mille, tantôt avec un Albatros qui gratte le plafond, tantôt avec un rampant qui fait de la liaison d'infanterie... Ce matin un Boche a essayé de passer les lignes à quatre mille, six à l'extrémité Est du secteur. Nous l'avons attaqué alors qu'il était à quatre kilomètres chez nous et revenait en en mettant autant. qu'il pouvait. Chelcher l'a tiré d'abord, puis Piston, puis moi, et tous trois sans résultat. Pourtant nous nous étions approchés de lui autant que faire se peut. J'avais vu le mitrailleur dans sa tourelle comme je vous vois, les insignes au flanc du fuselage et la figure du pilote. Comme le Boche rentrait chez lui après avoir encaissé notre triple salve, un Spad de la N. 840 qui venait nous relever s'est mis sous sa queue et lui a lâché une bande de cartouches incendiaires. Le pauvre Fritz s'est mis en vrille et s'est écrasé sur les tranchées au milieu des trous de marmites. Au même moment la patrouille basse avait une forte explication avec deux Boches qui essayent de passer les lignes à environ mille mètres pour faire je ne sais quoi chez nous.

La Reine revenant d’une excursion aérienne. « Des gros zinc, disait Sagny, avec des fuselages larges comme ça, en contre-plaqué. Ils nous ont tirés avec une mitrailleuse jumelée qui faisait un foin épouvantable. En voyant la patrouille, un monoplace qui les accompagnait les a plaqués froidement. S'ils n'avaient pas été si bas on les aurait possédés à bloc, mais ils sont rentrés chez eux et on ne pouvait tout de même pas courir derrière leur stabilo, en rase-motte jusqu'à Pont-Faverger. » * * * Assis sur une caisse à essence, Sabot, mécanicien de Chelcher, tire la langue, un pinceau à la main. Il est devenu artiste décorateur et peint sur le fuselage du Spad la comète rouge, insigne de l'escadrille. Car chaque escadrille a sa marque personnelle : une cigogne, un aigle ou un canard, un dragon, une croix de Lorraine, la tète de Sioux des Américains, une main de Fatma, un tigre, une rose ou un soleil, suivant l'humeur héroïque, folâtre ou lyrique de ceux qui l'ont choisie. En outre, chaque pilote a son emblème personnel ornant plus ou moins discrètement son appareil : chiffre ou fétiche que, malgré les règlements, il substitue au simple numéro qui devrait seul distinguer son avion. Navarre avait un Nieuport tricolore. P... a un Spad noir, M... un appareil rouge sang, et le prix que nous attachons à ces marques particulières qui nous accompagnent dans nos vols et dans nos combats montre que les gens de l'air ne sont pas moins superstitieux que ceux de la mer. Témoins les touch-wood et le bas de soie qui nous serre la tête sous le bonnet do fourrure, dépouille opimes sans laquelle tels pilotes que je connais ne voudraient pas voler. Nous errons sous les hangars, surveillant le travail des mécaniciens, des monteurs, des armuriers, toute la vie matérielle de l'escadril1e. Je crois que nous sommes seuls debout : les autres pilotes, qui laissent tout souci en descendant d'appareil, dorment sur leur lit en attendant l'heure du service. L'altitude, la tension, la fatigue nous ont donné à tous une sorte de courbature perpétuelle et la maladie du sommeil : en dehors des heures de patrouille, sans prendre presque le temps de manger, nous dormons, la bouche pâteuse et la tête bourdonnante. « Allons ! je vais signer les pièces, dit Bertrand. – Attendez, voici des coucous qui arrivent en rase-motte et qui vont atterrir ; ça doit être la 721 qu'on annonçait aujourd'hui et qui vient renforcer le groupe. » Sept ou huit Spad tournent à une trentaine de mètres au-dessus du terrain et cherchent le sens de l'atterrissage. Tout à coup l'un d'eux, qui vire au-dessus du bois de pins, pique du nez, fait un tour de vrille et s'enfonce dans le sol en pleine vitesse, le moteur en avant. Impossible de savoir ce qui est arrivé : le pied du pilote a dû glisser brusquement, une de ses commandes s'est coincée, ou bien il a tourné trop sec pour sa vitesse. En tout cas l'appareil s'est échappé si rapidement qu'il n'a pas eu le temps de le rattraper. Un mort qu'on emporte la tête ballottante. Il est une heure moins dix. Le rassemblement autour du Spad bousillé est déjà dispersé. Cavel sort de la tente, s'étirant, puis de Loris les yeux gonflés. Chelcher qui a mal à l'estomac et dont le déjeuner bousculé ne passe pas. Les autres pilotent. Les Spad alignés face au vent tournent au ralenti pour chauffer les moteurs ; tandis que nous nous habillons. « J'en ai plein mes bottes, mon lieutenant, avoue Sagny. – Que voulez-vous que j'y fasse, mon pauvre ami ? Croyez-vous que personne soit bien guilleret ici ? Dépêchons-nous, nous partirons encore avec cinq minutes de retard comme hier. » Et Chelcher : « Si je pouvais seulement descendre un de ces, sales Fritz, je passerais la journée et la nuit à dormir et je tâcherais de ne plus penser, coucou, pendant vingt-quatre heures. – Tu sais bien que P... ne laisse pas un Boche aux petits camarades ; il en descend un par jour en morceaux ou en flammes. Hier encore il a asphyxié un biplace sur Prosnes, le zinc s'est cassé en l'air. Comment fait-il, l'animal ? Moi j'ai beau attaquer les Fritz à bout portant, ils se portent aussi bien que moi après la bagarre. – P... lui-même m'a dit qu'il n'avait eu son premier qu'après au moins quarante combats... » Les pilotes s'insèrent dans leur fuselage, bouclent leurs bretelles... « Chelcher, vous ressemblez, avec vos bretelles et votre bonnet de cuir, à ce Boche en monoplace qui filait devant nous, l'autre jour, se retournant de temps en temps et donnant de grands coups de palonnier pour sortir de notre tir. – Encore un que nous aurions pu cueillir et que nous avons loupé... Alors mille mètres au-dessus de la Cheppe ? – Entendu. » A trois mille cinq, Chelcher à ma droite, de Loris à ma gauche, nous nous balançons chez le Boche par Auberive. Moronvilliers, Beine. Vers Pont-Faverger, deux points noirs passent la Suippe. Des biplaces qui s'approchent et font un grand tour vers l'Ouest, lents, prudents, hésitants. Nous rentrons vers nos lignes pour que le tir des autocanons ne révèle pas notre présence . Les Boches arrivent ; ils sont l'un derrière l'autre à deux mille cinq. Je pique sur le premier ; il grossit, il est tout près. Qui peut dire l'impression de cette présence si proche ? Nous sommes seuls avec les fantassins à voir véritablement l'ennemi, à frapper directement, à connaître la colère, l'angoisse, les péripéties d'un combat singulier. La vue des croix noires, des deux hommes dans la carlingue me bouleverse et je perds un peu le commandement de moi-même. Je vise, je tire, je peux suivre les balles traceuses qui encadrent le Boche. Il fait un brusque à gauche et pique pour fuir. Je sens sa surprise, son affolement, sa peur. Je tourne avec lui et je tire encore, puis, pour ne pas le rencontrer, je fais un renversement et je lache. Déjà Chelcher est sur lui, je vois les balles sortir de sa mitrailleuse, le Boche riposte et spirale à la verticale, son moteur très lourd l'aide à descendre rapidement. Il nous a entrainés plusieurs kilomètres chez lui et n'est plus qu'à 1.200 mètres. Nous l'abandonnons. Je regarde du côté de Loris qui ne tire plus ; son Boche pique tout droit : une fumée sort de son fuselage, il se met en vrille et on le voit s'écraser à terre. J'espère qu'on l'homologuera, mais tous ces combats se passent dans les lignes ennemies et il est difficile de trouver des témoignages. Nous revenons vers Auberive fortement canonnés, et voici du côté de Prunay des éclatements blancs. Rapidement je me dirige vers les coups de canon français, trop rapidement même, car mes deux compagnons ne me voient pas partir et je me trouve seul. A 1.200 mètres, sur les lignes, à l'endroit où elles passent au sud de la voie Romaine, un gros appareil boche. Il doit faire de la liaison d infanterie, car un fanion rouge flotte à l'un de ses mâts. Je vais à sa rencontre en tâchant de lui barrer la route du Nord, mais il m'a vu et pique vers chez lui tandis que son mitrailleur me sonne de balles explosives à flocons blancs. Je le poursuis en tirant aussi, furieux contre ce gros zinc que j'attaque de si près et qui ne veut pas tomber. Le sol approche terriblement vite. Je regarde mon altimètre, il marque 500 mètres. Nos tranchées sont déjà loin. Je ne peux m'enferrer plus avant et je remets la sauce pour rentrer. Putt ! – Putt ! – des ratés ! mon moteur ne reprend pas ; il y a des passages à vide ; si je tire le manette mon hélice va caler. Je remets vite au ralenti. Je regarde la température, elle est à 25° ; dans le piquer trop long l'eau s'est refroidie et quant à la pression elle est tombée presque à zéro. Mon manche à balai entre les genoux pour avoir les mains libres, je pompe la pression du réservoir et je tâtonne avec la manette des gaz. Putt ! – Putt ! – des ratés, toujours. La carafe chez les Boches ! Le Spad descend, descend ; ça ne plane pas beaucoup ces appareils-là, 1'altimètre baisse : 300 mètres. Je vois distinctement les sapins qui défilent, les trous d'obus, les détails du sol. Et voici un tac, tac régulier, qui n'est pas celui du Boche, disparu, mais bien le tir des mitrailleuses de terre pour qui je suis une bien belle cible. Et puis quelques coups de canon tout proches me font sauter sur mon siège. Mon moteur reprend un peu. Je n'ose le brusquer et mettre toute la sauce. J'ai 700 au compte-tours, 250 mètres. Il y a un coin vert entre les deux lignes, dans la zone neutre, où tombent peu d’obus. Je me rappelle avoir remarqué, cette corne qui avance vers le Nord. Si je pouvais aller jusque-là, capoter dans les fils de fer et gagner à pied les tranchées françaises ? Au bout de mon plan droit une balle passe. Je le vois au petit trou de rien du tout qu'elle a laissé, la trace minime d'un coup de poinçon dans la toile. Je mets toute ma volonté vers mon petit coin vert. La mitrailleuse de terre me suit et je regarde en l'air pour voir si, comble de malheur, un avion ne me tombe sur le dos. Moins de 200 mètres... Les ratés diminuent. 780, 800 tours, le moteur tourne, je suis tiré d'affaire. Je remets toute la sauce, mon moulin ronfle joyeusement, je monte tant que je peux, l'âme inondée de soulagement. Je passe les lignes, je suis chez nous et je reprends de la hauteur pour rejoindre les camarades. Les Spad

atterrissent un à un. Ils roulent lourdement vers les hangars, par a-coups de moteur, raclant la terre de leur béquille. Les

mécanos courent en s'accrochant au bout des plans. Le premier pilote arrivé

s'arrête, déboucle ses bretelles, retire ses lunettes, se hisse hors du siège

et s'assoit sur la pointe de chasse. Il crie : « Tu as vu le Boche ? Si je

l'ai vu, et comment ! – Et le gros sur lequel j'ai piqué – Le brun-rouge qui

tirait des incendiaires. – Tu m'as vu me battre avec les trois monoplaces qui

étaient crapouillés au-dessus de Tahure

? – Je l'ai tiré par-dessous. – Je l'ai pris en bout... chandelle

retournement... coup sur le manche… enrayage… J'ai une balle dans mon plan...

Une dans mon fuselage. – L'Albatros , le biplace... , etc. » Les pilotes parlent, parlent. Ils ont tous un coup exceptionnel à expliquer ; ils sont bavards, énervés. Les plus froids tiennent de longs discours aux camarades, aux mécanos, aux étrangers, badauds, fantassins ou artilleurs au repos, rassemblés en auditoire. Après deux heures de tension d'esprit... de crapouillage, de combats, de solitude, d'oppression et de froid, ils sont passés en quelques minutes de 4000 au sol et ivres d'oxygène, les yeux brûlants, la tête bourdonnante, les membres gourds, ils se détendent par un bavardage entrecoupé, nerveux et sans suite. Le petit Bergamot de la 740 atterrit et ne parle pas. Il cale son hélice, redresse trop haut, touche, le sol lourdement et son Spad reste en travers de la piste, immobile. De loin, on voit sa tête s'appuyer si pâle à la pointe de chasse qu'on accourt en hâte. Il a la main sur son ventre qu'une balle a traversé et la fourrure de son gant est poissée de sang. Sa face est creusée comme celle d'un vieux bonhomme, ses yeux sont étonnés et hagards. Pourtant il a un pâle sourire quand on vient à lui. De Nauroy, où il a été blessé, il a mis toute sa volonté à revenir au terrain et maintenant il n'a plus la force de parler. Doucement on le tire par les épaules du siège sanglant. On le couche à terre en attendant un brancard. Il faut écarter son chien qui, inquiet, vient mettre sur sa figure son museau froid. On l'emporte. »

[1] Extrait

des « Notes d'un pilote disparu », par le lieutenant Marc, Paris Hachette. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©