Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Les ailes rouges du moulin de la guerre broyèrent le cœur de Verhaeren

Le buste de Verhaeren au Caillou-qui-Bique

Verhaeren en 1912 Verhaeren est l’enfant de Saint Amand né en 1855. Il connaît une enfance

heureuse environné de villageois vivant de génération en génération des mêmes

joies, des mêmes peines, et souvent du même travail.

A droite, la maison natale de Verhaeren Avec un cœur comme une éponge, l’enfant emmagasinera les souvenirs de ces

gens simples pour les retranscrire plus tard dans des poèmes imagés qui font

revivre une Flandre ancestrale attachante, courageuse mais peu tournée vers

l’avenir. Et puis, il y a aussi l’Escaut qui marque les villageois et qui à

Saint Amand fait un coude qui l’élargit et la fait ressembler à un vaste estuaire

sauvage… L’imagination ne s’ennuie pas à Saint-Amand avec un tel fleuve si

vaste, si animé, si vivant.

Une place minime et quelques rues (Les tendresses Premières. Mon village)

Verhaeren accomplit des études universitaires en droit. Mais le métier

d’avocat le rebuta rapidement. Il fit alors de sa passion d’écrire son

métier.

Verhaeren passa d’abord par une période noire, dépressive où rien dans

ce monde ne semble avoir un sens. Il perd la foi de ses ancêtres. Ses recueils (Les soirs 1888), Les débâcles (1888) et

Flambeaux noirs (1891) témoignent de cette époque où, même la lumière des

flambeaux lui paraît noire. Le

moulin tourne au fond du soir ; très lentement (Les soirs. Le moulin) Verhaeren, heureusement, retrouvera après cette crise morale un sens à sa vie. Témoin du monde agraire ancien durant son enfance, Verhaeren, peu à peu, entrevoit l’avènement d’un monde nouveau et meilleur et dont l’intense activité industrielle de son époque constitue les prémisses. Il retrouve confiance en l’homme et cette confiance lui confère une joie de vivre. Bien entendu Verhaeren n’est pas naïf ; la transition vers un nouveau mode de vie exige des sacrifices de la part des paysans condamnés à s’exiler en ville pour grossir les rangs d’un prolétariat misérable. Trois recueils seront écrits sur ce thème : Les campagnes hallucinées (1893), Les villes tentaculaires (1895), Les villages illusoires (1895). Verhaeren exalte la vaillance obscure et quotidienne des derniers villageois au mode de vie révolu et les immortalise dans son recueil « Les villages illusoires». C’est une image de la grandeur du genre humain qu’il nous laisse en magnifiant « le forgeron » et le « passeur d’eau » qui réitèrent chaque jour les mêmes gestes ancestraux qui donnent sens à leur vie humble et difficile.

Le passeur d’eau d’Anton Carte (1941) Le

passeur d’eau, comme quelqu’un d’airain, La

rame dernière cassa Les

fenêtres et les cadrans, (Les villages

illusoires, le passeur d’eau)

Goûter au champ de Louis Pion 1877

Que promet l’avenir ? La campagne

disparaît mangée par la ville. La

plaine est morne, avec ses clos, avec ses granges La

plaine est morne et morte et la ville la mange. (Les villes

tentaculaires. La plaine.) Les foules sont privées d’air, de repos,

de lumière… Ô ces foules, ces foules, (Les villes tentaculaires, les cathédrales) Mais Verhaeren, en visionnaire, luttant

contre le pessimisme, aperçoit malgré la misère sociale de son temps, un avenir

plus radieux pour l’homme : les lumières de la ville arrivent à percer ses

fumées noires. Le rêve ! Il est plus haut que les fumées (Les villes tentaculaires. L’âme de la ville) La ville tentaculaire, n’a pas de

nationalité. La misère de son prolétariat mais aussi ses promesses sont

identiques dans toutes les villes industrielles européennes. La problématique

soulevée par Verhaeren concerne tout l’occident. Il s’en suit une diffusion

rapide des œuvres du poète-philosophe dans tous les pays européens sous

l’emprise de la révolution

industrielle. L’année 1895 signe la notoriété de

Verhaeren en France grâce à la diffusion de ses œuvres par la grande maison d’éditions

française Mercure. En 1899, c’est Alma Strettel qui

publiera la première anthologie de Verhaeren en anglais mais le succès le plus

éclatant provient d’Allemagne, grâce à de grands admirateurs comme Zweig qui

traduira son œuvre y compris ses pièces de théâtre ou comme Rehwoldt qui

publiera une anthologie de ses poèmes. Zweig se prit d’amitié

pour Verhaeren qu’il rencontra pour la première fois en 1902. Le poète le reçut

au moins à cinq reprises chez lui au Caillou-qui-Bique. Zweig considérait Verhaeren

comme un modèle, comme son « cher maître ». En juillet 14, Stephan

Zweig est en vacances sur la côte belge, impatient de rejoindre le 2 août son

ami Verhaeren dans sa maison de campagne au « Caillou-qui-Bique ».

Mais le jour fixé, la guerre éclate et Zweig est obligé de reprendre le dernier

train pour l’Allemagne. Les deux amis ne se reverront plus et la guerre mettra

fin brutalement à leur amitié comme nous le verrons un peu plus loin. La notoriété de Verhaeren devient en

Allemagne si grande que, vers 1910, on assiste en Allemagne à une véritable

bataille entre les maisons d’édition pour obtenir les droits sur ses œuvres. Verhaeren

entreprend alors en 1912 une tournée qui le conduit à Hambourg, Berlin,

Leipzig, et Munich. Les conférences qu’il donne suscitent l’enthousiasme et

sont de véritables séances de

fraternisation. Verhaeren triomphe en Allemagne partout au point d’irriter

certains intellectuels français. Mais ce n’est pas tout, le renom de Verhaeren

en Allemagne s’étend aussi en Russie grâce, notamment, au poète russe Brioussov qui publie une anthologie de 21 poèmes en 1916

puis une plus importante en 1916. En 1913, Verhaeren accomplit une tournée

triomphante dans l’empire russe qui

l’amènera à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les salles sont combles. Verhaeren

est abordé en rue par des admirateurs émotionnés en pleurs. La révolution de

1917 verra le nombre d’éditions exploser à Russie car Verhaeren est vu comme un

socialiste, défenseur des opprimés. Son fameux poème « La révolte » y est pour beaucoup. Des

glas de pas sont entendus Ceux

qui ne peuvent plus avoir (Les flambeaux

noirs. La Révolte) Mais son poème « Le forgeron »

est tout autant considéré comme révolutionnaire. ………. Le

forgeron dont l’espoir ne dévie (Les villages

illusoires. Le forgeron) Après 1900,

Verhaeren publie plusieurs recueils qui prolongent l’optimisme de la belle

époque. C’est la multiple splendeur avec son appel célèbre « Admirez-vous les uns les autres ».

Viendra ensuite les innombrables tournées en Allemagne, Autriche, Angleterre,

Russie…. Alors qu’il connaît de grands succès en France, Verhaeren publie une

ode à sa Flandre en cinq recueils de 1904 à 1911. Avec ces recueils, il

acquiert un statut de poète national et la maison royale l’invite à plusieurs

reprises. Enfin Verhaeren est aussi auteur de pièces de théâtre qui le font connaître.

En 1910, Zweig écrit et publie la biographie de Verhaeren dans laquelle il

attribue la force et l’originalité du poète à son identité germanique ce qui ne

manque pas de provoquer en France de multiples controverses. Verhaeren avait aussi le talent de

rassembler les artistes européens parce que chacun d’entre eux lui

reconnaissait une stature de « sage », croyant en la collaboration de

tous les hommes pour un monde meilleur, tout en appréciant les plaisirs simples

de la vie comme les promenades dans la nature. Verhaeren fut l’ami de Rodin, de

Mallarmé, de Rilke, jules Romain de constant Meunier, des néo-impressionnistes

comme Georges Seurat et de tant d’autres. Sa correspondance avec ses amis

totalise des milliers de page.

Marthe son épouse. Peinture de Théo Van Rysselberghe (1899)

Verhaeren était aussi un grand amoureux.

Le lecteur d’aujourd’hui appréciera sans doute mieux ses poèmes d’amour à son

épouse Marthe Massin que le reste de son œuvre. Ces

poèmes rassemblés dans les recueils, Les heures claires, Les

heures d’après-midi et Les heures du Soir, magnifient l’amour régnant dans un couple aux différents

âges de celui-ci dans la joie des jeunes années, dans la maturité puis dans la

vieillesse. Des recueils qui sont, aujourd’hui encore, des chefs d’œuvres qui

nous parlent et qui nous vont droit au cœur parce qu’ils constituent un magnifique

monument à la gloire de l’amour conjugal. Oh

que notre heure est belle et jeune encor (Les heures du

soir) Emile avait 36 ans quand il se maria

avec Marthe (qui était une artiste peintre de talent !) en 1891.

A partir de

1902, le couple d’artistes fit chaque année un long séjour dans leur maison de

campagne aménagé dans une fermette au milieu de la nature du

« Caillou-qui-Bique », à Roisin près de la frontière française. Dans

ce magnifique environnement, Emile et Marthe aimait la vie rustique et simple

et calme… Le poète partait chaque jour se promener un bâton à la main. Dès

le matin, par mes grands routes coutumières (Les forces tumultueuses.

Un matin)

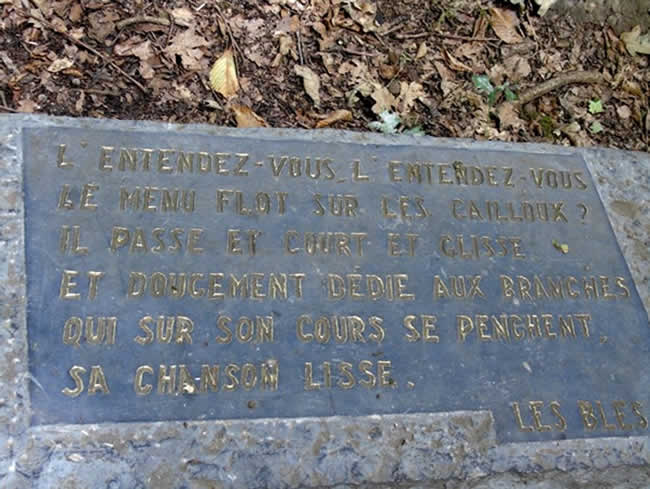

L’une des pierres gravées de la

promenade rappelle l’amour d’Emile pour Marthe : Vivons pareils à deux prières éperdues, l’une vers l’autre, à toute

heure tendues. Ceux qui vivent d’amour, vivent d’éternité. Marthe ne l’accompagnait

pas souvent car elle marchait difficilement. Mais Emile lui ramenait des

souvenirs de ses promenades. Je

t’apporte de soir comme offrande ma joie (Les heures de

l’après-midi) Un jour, le poète eut pitié d’un vieux

paysan rencontré et il revint de sa promenade sans son manteau ! On peut

toujours aujourd’hui se promener dans les traces de Verhaeren en longeant la

Grande Honnelle qui serpente dans les bois au pied du

Caillou-qui-Bique[1]. Tout le long de cette promenade de 4 km se

trouvent 27 pierres sur lesquelles sont gravées des extraits de poèmes ou de

lettres. L’endroit est incontournable pour celui qui veut comprendre Verhaeren.

La maison de campagne de Verhaeren au lieu dit « Caillou-qui-Bique » fut détruite en 1918 par une bombe allemande. Elle fut reconstruite en 1929 et abrite aujourd’hui un musée provincial à la mémoire de Marthe et Emile Verhaeren.

Le circuit balisé des Pierres fut emprunté maintes fois par Verhaeren lors de ses promenades journalières. A droite la Grande Honnelle. A Gauche une des 27 pierres gravées d’une pensée de Verhaeren inspirée par le bruit de la rivière.

Le caillou-qui-Bique, ce rocher qui donna son nom au petit hameau où se réfugiaient en été Marthe et Emile, est visible du circuit des Pierres. Ce rocher en équilibre est âgé de 370 millions d’année. Le prix Nobel de littérature de 1911 fut

attribué à Maeterlinck ; mais il aurait pu être décerné à Verhaeren. En

tant que flamand francophone, Verhaeren faisait la synthèse de deux cultures,

la germanophone et la francophone. Il parvenait à faire prendre conscience de

l’avantage de l’union des pays, et cela malgré les cicatrices laissées par la

guerre de 1870. Le lecteur d’aujourd’hui trouvera

néanmoins ses poésies trop longues avec des vers qui répètent la même pensée,

la même idée. Verhaeren parvient même à écrire une strophe de 32 vers ! Un record !

Un style donc peu adapté aux hommes pressés que nous sommes devenus, des hommes habitués

à écrire en style télégraphique des emails et SMS et trouvant difficilement le

temps ou le goût de s’arrêter devant un paysage ou un tableau. De plus, sa foi au progrès inconditionnel nous

énerve aussi à une époque où nous

entrevoyons nettement les dérives que celui-ci qui engendre : pollution,

changement climatique, diminution des ressources naturelles etc…

Mais Verhaeren reste un « immense

poète ». Son génie est d’écrire comme un peintre.

Ses vers constituaient des tableaux faisant ressortir relief, lumière, couleurs, mouvements, et même odeur. Ses

poèmes sensuels exprimaient la vie dans

toutes ses dimensions. Une poésie réaliste, collée sur le vécu du genre humain,

sur ses déceptions et sur ses espoirs, et sur les beautés de la nature qui lui

sont d’une grande consolation. Verhaeren écrivait comme un peintre et

ses mots savaient aussi, mieux que quiconque, exprimer et expliquer la peintures des grands maîtres comme James Ensor

et Edouard Manet et même Rembrandt. Voici un bel exemple d’une poésie à la

manière d’un tableau de Verhaeren : Depuis

des ans, elle m’est celle (Les visages de

la vie. Au bord du quai.) Pour agrandir sa palette de couleurs,

Verhaeren abandonna progressivement l’alexandrin et devint ainsi le créateur du vers libre. Les gens qui sont d’ici (Les blés mouvants. Tityre et Moelibée) Stéphane Mallarmé résume très bien ce

novateur en poésie que fut Verhaeren : Mon

cher, ce qui tient du miracle en ce livre, et en vous, c’est une invention

perpétuelle du vers qui ne se fige jamais ! et toujours ressort d’avant

absolu : il ne se croit pas fait une fois établi, définitif ainsi que ce

fut l’erreur jusqu’ici, mais prend la peine de se créer, lui-même et autre,

comme la vie. (Stéphane Mallarmé

à Emile Verhaeren à propos des Débâcles en 1889) Emile Verhaeren fut un des rares poètes

de la littérature française à avoir réussi à pénétrer dans d’autres cultures. Il

croit en une Europe fédérative conservant la diversité des nations qui font sa

richesse et qui fera flotter partout sa conception de la justice. Devant

le masque cru des féroces idoles ; (Emile

Verhaeren, La Multiple Splendeur, l’Europe, 1926) Même durant la guerre, il croira encore

au rêve européen dans une conférence, il parlera avec des mots très actuels de

son Europe à construire. « Ne

pourrait-on pas enseigner la géographie en anglais, l’histoire en français et

les autres matières dans l’idiome du pays ? Il formule aussi

le principe d’échange d’étudiants qui préfigure les accords d’Erasme et

Socrate, et il ose dire malgré la haine : « Il

importe qu’on considère de plus en plus l’Europe comme un tout dont les

différentes nations seraient les provinces et les départements. Malgré les

guerres entre pays, il est fatal que les Etats-Unis d’Europe se fassent un

jour. Le tout est de trouver le moyen le meilleur pour le réaliser. » Verhaeren connut dans les deux

dernières années de sa vie un immense chagrin. Tous ses rêves s’écroulèrent

avec fracas lors du déclenchement de la guerre. L’Allemagne pour qui il vouait

une grande admiration et qui le lui rendait bien devient subitement

l’ennemi ! Verhaeren et l’Allemagne comme dans un couple qui s’est aimé

avec passion puis qui se sépare, va passer de l’amour fou à la haine féroce et

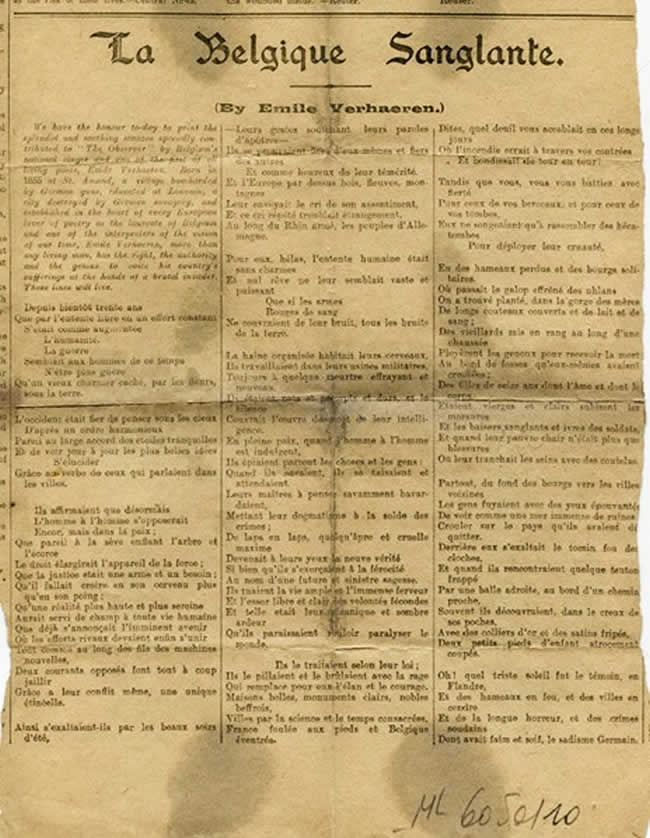

cela malgré les conseils de ses amis. En novembre 1914, il déverse sa haine

dans un poème « La Belgique sanglante » qu’il fait paraître en Angleterre

sous forme de brochure et dans le journal « The Observer » ainsi

qu’en France, dans l’« Echo de France ». Son ami Zweig découvre ce

poème recopié dans la « Neue Freie

Presse » le 9 novembre et est horrifié par le fait qu'il fait

foi aux rumeurs de barbarie des soldats allemands, coupables de trancher les

pieds d’enfants. Le lecteur trouvera ci-dessous les vers litigieux qui mirent

fin à l’amitié de Verhaeren pour Zweig. L’entièreté du poème est retranscrite en

fin d’article dans les notes[2].

Ce poème, par sa longueur, son vocabulaire, sa rage traduit l’immense déception

de Verhaeren qui voit les premiers fondements d’une Europe unie s’effondrer avec fracas et violence. Par

tout, du fond des bourgs vers les villes voisines Oh!

Quel triste soleil fut le témoin, en Flandre, Zweig ne croyait pas en une cruauté

gratuite des soldats de l’armée de Guillaume II. L’idéalisme de Zweig heurta

l’immense déception en « l’homme » que Verhaeren éprouvait. A partir

de ce moment, s’en fut fini de leur amitié et les deux hommes ne s’écrivirent

plus. Il est très plausible que les deux hommes eurent pu se réconcilier après

la guerre mais Verhaeren mourut bien

avant l’armistice, en 1916, à Rouen. Zweig, en tout cas, confia un immense

désarroi à Romain Rolland lors de la mort de Verhaeren : « Un abîme m’engloutit. Vous devez

savoir ce que Verhaeren signifiait pour moi (…) »

Zweig entre Emile et Marthe au Caillou-qui-Bique Avec son ami Rolland, ce fut différent.

Malgré leurs différents, Verhaeren ne rompit pas les liens qui l’unissaient

avec l’écrivain pacifiste. Romain Rolland avait écrit « Au-dessus de la mêlée », une série d’articles parus

dans le journal de Genève qui renvoyaient tous les belligérants dos à dos pour

essayer de leur faire abandonner la haine et retrouver la paix. Romain Rolland,

dans sa lettre du 23 novembre adressée à Verhaeren réagit à la publication de

« La Belgique sanglante » et lui demande, en pensant à Zweig, un

geste de bonne volonté, celui de supprimer le mot « souvent » de la

strophe litigieuse (Souvent ils découvraient, dans le creux de ses poches, Avec des

colliers d'or et des satins fripes. Deux petits pieds d’enfant atrocement coupés) Ne

laissez pas ce « souvent. Il a consterné l’Allemagne, et je ne le crois

pas juste. Il ne faut pas qu’un peuple entier paye pour le crime sadique de

quelques bêtes féroces. Mais pour Verhaeren, les mots

« parfois » ou « souvent » ne changent rien à la réalité.

Il répond : Oui, supprimez

« souvent » ou bien remplacez-le par « parfois ». Comme je

vous remercie d’être si ardent et si beau dans votre défense du droit et

particulièrement dans votre dévouement à mon pays. De tout cœur je vous embrasse.

Peu de temps avant la parution de

« La Belgique sanglante » Romain Rolland avait envoyé à Verhaeren l’expression de sa tristesse au

sujet de la destruction de Louvain et du bombardement de Reims. Verhaeren lui avait

déjà fait part de l’origine de sa haine, une haine qu’auparavant, il ne se

serait jamais cru capable d’éprouver un jour : Je

suis plein de tristesses et de haine. Ce dernier sentiment, je ne l’éprouvai

jamais ; je le connais maintenant. Je ne puis le chasser hors de moi et je

crois être pourtant un honnête homme pour qui la haine était jadis un sentiment

bas… Combien j’aime à cette heure mon pays ou plutôt le tas de cendre qu’est

mon pays ! (24 octobre 14) Romain Rolland tenta alors de l’adoucir par

une nouvelle lettre : Non,

ne haïssez pas ! La haine n’est pas faite pour vous, pour nous.

Défendons-nous de la haine plus que de nos ennemis. Vous verrez plus tard

combien la tragédie était plus poignante encore qu’on ne pouvait s’en rendre

compte, lorsqu’on ne pouvait s’en rendre compte, lorsqu’on s’y trouvait mêlé.

Il y a de tout côtés une sombre grandeur ; et sur les troupeaux d’hommes

règne un délire sacré… Le drame de l’Europe atteint un tel degré d’horreur

qu’il devient injuste d’en accuser les hommes. Il est une convulsion de la

nature. Comme ceux qui virent le déluge, faisons l’arche et sauvons ce qui

reste de l’humanité. (23 novembre 14) Verhaeren fit la

sourde oreille et son ami lui écrivit à nouveau une lettre admirable de

sagesse : Comme

il faut que vous ayez souffert, mon cher grand et bon, pour haïr !... Mais

je sais, mon ami, que vous ne le pourrez pas longtemps. Non, vous ne le pourrez

pas, les âmes comme la vôtre mourraient dans cette atmosphère. Il faut que

justice soit faite ; mais la justice ne veut pas qu'on rend tous les hommes d'un

peuple responsables des crimes de quelques centaines d'individus. N’y eût-il

qu’un seul juste dans tout Israël, je dirai que vous n'avez pas le droit de

condamner tout Israël. Et vous ne vous doutez pas de toutes les âmes opprimées,

bâillonnées qui se débattent et souffrent, en Allemagne et en Autriche…. Des

milliers d’innocents sont partout sacrifiés aux crimes de la politique.

Napoléon n'avait pas tort quand il disait : « La politique, voilà la

moderne fatalité ». Le Destin antique ne fut jamais plus féroce. Ne nous

associons pas au Destin, Verhaeren. Soyons avec les opprimés, avec tous les

opprimés. Il y en a partout. Je ne connais que deux peuples au monde : ceux qui

souffrent et ceux qui font souffrir (14 juin 1915). Verhaeren garda sa haine et

répondit : Si

je hais, c’est que ce que j’ai senti, vu et entendu est épouvantable. J’avoue

que brûlant de tristesse et de colère, comme je le suis, je ne puis être juste.

Je suis non pas à côté de la flamme, mais dans la flamme, et je souffre et je

crie. Je ne puis faire autrement. (19 juin 1915) Zweig dira sans sa biographie de Romain

Rolland : « Verhaeren demeura

fidèle à la haine, et Romain Rolland aussi, il est vrai, mais à la façon

d’Olivier (Ndlr : Olivier un personnage de l’œuvre de Romain Rolland) ,

« à la haine de la haine ».

En 1916, Verhaeren publie son recueil de

Poème, « Les Ailes Rouges de la

guerre ». Ce recueil constitua malheureusement son testament car il

décède peu après, le 27 novembre de la même année à Rouen écrasé par le train

pour Paris qui arrivait en gare et qu’il devait emprunter pour rejoindre

Saint-Cloud après avoir donné une conférence. Ses derniers mots furent :

« Ma patrie… ma femme… ». Le gouvernement français offrit d’enterrer

Verhaeren au Panthéon. Marthe refusa. Sa dépouille fut rapatriée dans le petit

coin de Belgique encore libre, derrière l’Yser et le grand poète fut enterré à

Adinkerke. Par après, redoutant que sa tombe ne soit pulvérisée par une bombe,

on la transféra à Wuveringhem. En octobre 1927, lors

de funérailles nationales, il fut finalement inhumé sur les bords de l’Escaut

dans son village natal conformément à sa volonté. Sa tombe monumentale entre

ciel et terre, entre eau et terre influe de façon indicible sur tout le paysage

de Saint-Amand. Allez

à Saint-Amand cher lecteur, sur les traces de Verhaeren ! Vous ne le

regretterez-pas. Contemplez le paysage de son tombeau et il vous semblera que

le poète, encore aujourd’hui, a le don de rassembler la vie, la mort, l’eau, la

terre, le ciel, le village, les hommes qui y vivent en un tableau somptueux,

mystérieux, douloureux mais transcendé par l’espérance. Le

jour que m’abattra le sort (Toute la

Flandre. L’Escaut) Avant de

conclure cet article, examinons le recueil du poète « Les Ailes Rouges de

la guerre ». Nous pouvons en effet suivre le cheminement de la pensée de

Verhaeren durant ces deux premières années de guerre qui furent aussi les dernières

années de sa vie. Je vous cite chaque

poème dans l’ordre donné par l’auteur en citant leurs versets les plus

significatifs. Le Monde s’arme est le

premier poème de son recueil. La guerre était pour Verhaeren non seulement une

catastrophe mais un évènement contraire à l’évolution qu’il entrevoyait pour

l’Europe : une évolution constante vers un mieux-être grâce à la science

et à l’industrialisation, une évolution aussi vers l’unité européenne où les

différences de culture s’amenuisent par le progrès commun, le patrimoine

artistique. Août 1914 met fin brutalement au rêve européen de Verhaeren. A

l’espoir d’un mieux vivre, une angoisse mortifère se substitue : A chaque instant Sa déception immense, Verhaeren l’explique dans son deuxième poème « Au Reichstag » : On affirmait : Mais le

Reichstag, un jour du mois d’août

donna le signal de la haine et… Tout

se troublait et ne fut plus en somme Verhaeren compose alors son troisième poème en hommage à « Ceux de Liège » qui sont les premiers soldats à tenir tête

à l’invasion. Il termine par cette strophe : O vous, les hommes de demain Les aéroplanes qui

survolent la ville de Paris sont évoqués dans son quatrième poème car ils sont

un rappel constant de la guerre qui fait rage plus au nord sur le front : Ils s'éloignent

soudain dans la pleine clarté, Pas loin du front, la cathédrale de Reims est bombardée, les cris des vieux

saints se perdent sans réponse dans le ciel… Les

ostensoirs d'argent par les papes bénis, Et

maintenant avec ses pauvres bras brûlés Verhaeren est seul à Saint-Cloud. Plus

personne ne lui rend visite dans sa chambre de travail. Par ce sixième poème, « Ma chambre », il

évoque certainement son grand ami de naguère, Zweig dont l’amitié n’a pas

résisté à la guerre. Depuis la guerre Hélas ! hélas ! Où sont-ils donc ? Beaucoup de Belges (350.000) se

réfugient en France. Les

exodes constituent un cortège de misère qui inspire le

poète dans un septième poème, merveilleux de réalisme, semblable à une

œuvre picturale : De toutes parts ………. Et las de leur cœur triste

et las de leurs pas lourds, Mon âme est là-bas… nous dit le poète, près de ceux qui combattent : Mon

âme elle est là-bas, ………. Mon Ame ? - elle est déjà ……….

L’âme de Verhaeren est notamment auprès

de la ferme des marais d’or,

transformée en ruines le long de l’Yser et dont les caves abritent des soldats

mais aussi les fermiers qui n’ont pas voulu quitter leurs terres. C’est le

neuvième poème de son recueil : Dans la ferme des beaux marais, ………. Derrière

un mur en or debout, dans la nuit noire, La patrie aux soldats morts doit ne

jamais cesser de proclamer les noms de ses héros. Mais

je ne veux pas, moi, qu'on voile vos noms clairs Je

recueille en mon cœur votre gloire meurtrie,

L’empereur Guillaume II compta sur la force pour faire la

grandeur de l’Allemagne ! Une terrible erreur, exprimée par Verhaeren dans

son onzième poème ! Il se voulait grand quand même, dès aujourd'hui S’en est fini de la quiétude de nos

campagnes comme celles qui voisinent la chapelle célèbre de Notre-Dame

de Bonne Odeur à Tervueren : Où sont-ils les parfums qui traversent la plaine France et Allemagne se

déchirent et l’enjeu de la bataille sont les acquis de la révolution

française : Elle

avait on ne sait quelle ardeur fraternelle, Un

seul lui résista ne la comprenant point. ………. Elle

aime la conquête avec férocité ………. Mais

si tel deuil ou tel crime dû advenir La ville d’Ypres détruite par la

guerre : une perte incalculable ! Jamais Verhaeren n’imagina que cette

ville puisse retrouver un jour sa richesse et sa beauté au point de

devenir au 21ème siècle la

ville la plus célèbre de Belgique. Les

Halles, et Saint-Martin, el le beffroi ………. Dites, quel éclair fou de haine et de colère Les Zeppelins sur

Paris n’ont pas su atteindre le tombeau de Napoléon. C’est le quinzième poème

du recueil. Ils n'ont semé que ci et là, de coins en

coins, Le printemps de 1915 :

quelle tristesse ce premier printemps de guerre ! Hélas ! Plus n'est de floraison Plus n'est, hélas ! de splendeur rouge Tout est sans joie el sans merci ; A l’arrière , quand un avion

passe, on l’imagine allant faucher l’ennemi. La haine règne dans les cœurs. El

nous voyions déjà s'abattre son orage Les soldats morts à la guerre, nous vivrons en vous dit le poète dans son 18ème poème ! Votre âme désormais habitera sur terre

Le Roi Albert et Emile Verhaeren L’âme

paysanne

dont Verhaeren était si proche, est malheureuse de voir la terre blessée. Dites,

les gens, la terre est aujourd'hui blessée ………. Verhaeren visite

les blessés dans les hôpitaux.

La douceur des femmes adoucit l’atmosphère. Le poète décrit merveilleusement la

transformation de la lumière sous les doigts des infirmières… Leur

âme en devient résignée, Les usines de guerre décrites par Verhaeren sont au service

du soldat. Elle paraît hélas, loin l’époque où l’industrie devait servir au

progrès de l’humanité. Fonte rouge, qui peu à peu

deviens acier, …. C'est pour lui, le soldat, que l'ouvrier

s'efforce, …. Les trains, durant la nuit, indiscontinument, La guerre est mondiale clame Verhaeren

dans son poème « A ras de

terre » Des heurts, des chocs, des cris …. Verhaeren apprend la mort de Rupert Brooke le poète-soldat à

qui il rend hommage dans son 23ème poème. Mais

nul de nous, jamais, n'a desserré le lien La Russie est dans le camp allié.

Verhaeren prévoit qu’un jour le monde sera recomposé par elle en quoi il ne se

trompait pas. Sainte Russie aux cent peuples, Russie armée, Avec des mains comme enflammées, Pour Conquérir

cet avenir Dans les combats de volonté à volonté Le

soldat de 14 n’a rien à envier au courage du soldat de Marengo. Verhaeren

imagine un dialogue entre un soldat de Napoléon et des soldats revenant de l’enfer

de Verdun. Le vieux troupier nous regarda l'autre après l'un, Alors, l'un d'entre nous s'en vint vers le vieil homme Le deuil d’une

courageuse mère de trois soldats belges émeut le poète. Elle eut trois fils ; tous trois sont tombés à Boncelle. Bien que toute heure , hélas lui soit une heure triste ! Verhaeren revient dans son 27ème

poème sur L’Allemagne exterminatrice

qui désire la fin des diversités qui font pourtant la richesse de

l’humanité. Verhaeren avait vu juste sur ce désir exterminateur qui trouvera

son paroxysme dans la deuxième guerre mondiale avec la shoah. Tu veux dominer seule, afin que, seule, l'ombre Heureusement l’Angleterre quitta son isolement Angleterre ! …… Et

désormais, parmi les eaux, Hambourg était une ville symbole du progrès. Hélas, il n’en est plus ainsi,

regrette Verhaeren qui visita la ville en 1912. Des

trains illuminés s'engouffraient sous des arches, Le

cri de Verhaeren est un cri de haine qu’il ne peut retenir. Le poète se console en le décrivant comme

« juste ». Ce cri a hélas remplacé le cri d’amour que les peuples

jadis se renvoyaient entre eux, promesse d’un monde de progrès. Dans ce poème,

on perçoit l’immense souffrance de l’idéaliste perdant ses illusions et voué

malgré lui à la haine pour trouver en elle la force de se battre. O cri Ce n'est plus le grand cri d'amour

miraculeux O cri

Heureusement qu’un lambeau de patrie subsiste et donne l’espoir

au peuple belge. Ce poème est aussi une merveilleuse déclaration d’amour à la

Flandre. Ce n'est qu'un

haut de sol dans l'infini du monde. O Flandre, Jadis, je t'ai

aimée avec un tel amour Prière.

Dans ce trente-deuxième poème, Verhaeren explique sa

désolation de voir Dieu évoqué par les guerriers des deux camps. Les mots de

Verhaeren sont justes et combien actuels en 2017. On veut mettre Dieu de son

côté. Dieu n’est pourtant pas avec les guerriers, il est avec les humbles… Seigneur! Qu’ils étaient

beaux les champs dans le soleil, Seigneur, ton assistance est

partout disputée, Seigneur, Dieu de la paix

populaire cl profonde, Verhaeren s’adresse au peuple allemand qu’il supplie de se

défaire de sa servilité envers le monarque. Hélas, il faudra une deuxième

guerre mondiale pour ce faire, pour que Berlin se débarrasse de la boue… Comprendras-tu ? – ou bien

resteras-tu servile

Les tombes est son dernier poème. Verhaeren rend un hommage aux

morts de la Grande Guerre tout en voulant que l’on sculpte d’autres traits au

visage du monde. Magnifique conclusion de son recueil qui nous parle encore en

2017 après plus de cent ans écoulés. L’humanité a soif d'une équité profonde ; O Peuple de héros par la mort transformés,

Conclusion : La Grande Guerre brisa l’union en train de se créer de la communauté

intellectuelle européenne. En 1919 Romain Rolland fera paraître dans l’Humanité

du 26 juin, le jour de la signature du traité de Versailles, « La

déclaration d’indépendance de l’esprit », texte prophétique et cosigné par

Stephan Zweig, Albert Einstein, Bertrand Russel, Georges Duhamel et

beaucoup d’autres intellectuels. Voici

ce texte : Nous avons reçu de notre ami

Romain Rolland, la fière déclaration qu'on va lire ci-dessous. Travailleurs de l'Esprit,

compagnons dispersés à travers le monde, séparés depuis cinq ans par les

armées, la censure et la haine des nations en guerre, nous vous adressons, à

cette heure où les barrières tombent et les frontières se rouvrent, un appel pour

reformer notre union fraternelle, - mais une union nouvelle, plus solide et

plus sûre que celle qui existait avant. La guerre a jeté le désarroi

dans nos rangs. La plupart des intellectuels ont mis leur science, leur art,

leur raison au service des gouvernements. Nous ne voulons accuser personne,

adresser aucun reproche. Nous savons la faiblesse des âmes individuelles et la

force élémentaire des grands courants collectifs : ceux-ci ont balayé

celles-là, en un instant, car rien n'avait été prévu afin d'y résister. Que

l'expérience au moins nous serve pour l'avenir ! Et d'abord, constatons les

désastres auxquels a conduit l'abdication presque totale de l'intelligence du

monde et son asservissement volontaire aux forces déchaînées. Les penseurs, les

artistes ont ajouté au fléau qui ronge l'Europe dans sa chair et dans son

esprit une somme incalculable de haine empoisonnée ; ils ont cherché dans

l'arsenal de leur savoir, de leur mémoire, de leur imagination des raisons

anciennes et nouvelles, des raisons historiques, scientifiques, logiques,

poétiques de haïr ; ils ont travaillé à détruire la compréhension et l'amour

entre les hommes. Et ce faisant, ils ont enlaidi, avili, abaissé, dégradé la

pensée, dont ils étaient les représentants. Ils en ont fait l'instrument des

passions et (sans le savoir peut-être) des intérêts égoïstes d'un clan

politique ou social, d'un Etat, d'une patrie ou d'une classe. Et à présent, de

cette mêlée sauvage, d'où toutes les

nations aux prises, victorieuses ou vaincues sortent meurtries, appauvries, et

dans le fond de leur cœur – bien qu'elles ne se l'avouent pas – honteuses et

humiliées de leur crise de folie, la pensée compromise dans leurs luttes sort,

avec elles, déchue. Debout ! Dégageons l'Esprit

de ces compromissions, de ces alliances humiliantes, de ces servitudes cachées

! L'Esprit n'est le serviteur de rien, c'est nous qui sommes les serviteurs de

l'Esprit. Nous n'avons pas d'autre maître. Nous sommes faits pour porter, pour

défendre sa lumière, pour rallier autour d'elle tous les hommes égarés. Notre

rôle, notre devoir est de maintenir un point fixe, de montrer l'étoile polaire,

au milieu du tourbillon des passions, dans la nuit. Parmi ces passions

d'orgueil et de destruction mutuelle, nous ne faisons pas un choix ; nous les

rejetons toutes ; Nous honorons la seule vérité libre, sans frontières, sans

limites, sans préjugés de races ou de castes. Certes, nous ne nous

désintéressons pas de l'Humanité. Pour elle nous travaillons,

mais pour elle tout entière. Nous ne connaissons pas les peuples. Nous

connaissons le Peuple – unique, universel, le Peuple qui souffre, qui lutte,

qui tombe et se relève, et qui avance toujours sur le rude chemin trempé de

sueur et de son sang – le Peuple de tous les hommes, tous également nos frères.

Et c'est afin qu'ils prennent, comme nous, conscience de cette fraternité que

nous élevons au-dessus de leurs combats aveugles l'Arche d'Alliance – l'Esprit

libre, un et multiple, éternel.

Stephan Zweig écrivit une biographie de Verhaeren mais aussi de Romain Rolland. En écrivant ce texte, Romain Rolland devait

certainement penser à son ami Verhaeren dont l’histoire et l’œuvre sont à

redécouvrir absolument en ces années de centenaire de la Grande Guerre. Certes,

pour rendre la lecture du poète plus aisé, il importe d’effectuer un effort didactique

pour rendre ses œuvres plus abordables mais cela est possible comme le démontra

récemment « La comédie Claude Volter » en cette année 2017. Celle-ci réussit

à mettre en scène une représentation théâtrale faisant revivre, au travers de

leurs correspondances, Verhaeren, Zweig et Romain Rolland. Le succès fut au

rendez-vous et le pari réussi de faire réentendre le débat de ces trois

intellectuels qui plus que jamais reste d’actualité. Le choix des textes fut réalisé

avec rigueur par Jean-Claude Idée. Ce moment de théâtre constitue un émouvant

rappel du drame vécu par ces trois écrivains

qui croyaient en l’Europe, et qui virent leurs rêves brisés par la guerre. Il

est dommage que cette représentation théâtrale n’ait pas été filmée car elle

conviendrait merveilleusement à illustrer un cours d’éducation civique en

Belgique et même partout en Europe. Puisse cette représentation revenir en 2018

dans nos différents médias ! Dr Loodts P. Le 50e

anniversaire de la mort de Verhaeren

Louange de Marthe Verhaeren Communication

de Mme Marie Gevers, à la

séance mensuelle du 12 mars 1966 Il

faut penser à Marthe. Il faut la susciter, en cette année I966, où cinquante

ans se sont écoulés depuis qu'elle a perdu celui auquel elle avait noué sa vie. Marthe

est née le 6 octobre I860, et elle est si bien intégrée à la mémoire de

Verhaeren, que nul de nous, qui l'aimions tant, n'a pensé à rappeler le

centenaire de sa naissance, cinq ans après celui de Verhaeren. Verhaeren

est grand, et par son œuvre et par son généreux rayonnement. En ce cinquantième

anniversaire de sa mort tragique, nous ne pourrions mieux honorer sa mémoire

qu'en évoquant Marthe, et cela avant que cette tendre, sensible, fière et forte

personnalité soit si complètement assimilée au sillage lumineux du poète qu'on

ne puisse plus distinguer ce que elle, Marthe, fut en elle-même, ni pourquoi,

ni comment elle a su libérer Verhaeren des marécages hantés – Flambeaux noirs, Chansons

de fou, Débâcles – où il s'enlisait de plus en plus dangereusement. Le

poète évoque l'apparition de Marthe, sous les traits d'un Saint Georges. Elle

fut la salvatrice, par sa force morale, par le don total d'elle-même. « Saint

Georges » reste un des plus émouvants poèmes de Verhaeren. Quel aveu : « J'ai

été lâche et je me suis enfui – Du monde ... » Marthe,

comme le Saint Georges, diamanté de lumière, lui a imposé la vaillance. Ainsi,

celui qui gémissait : « Le cadavre de ma raison traîne sur la Tamise ... »,

a-t-il pu exalter la joie de vivre, jusqu'à s'écrier: « Il fait dimanche sur la

mer ! » Je

voudrais, pour définir Marthe, rendre au mot « magnifique » le sens ancien :

donner, répandre, avec magnificence et sans compter, des bienfaits sans nombre.

Le charme certain, la séduction féminine de Marthe n'auraient pas suffi à

captiver à jamais le violent, l'impulsif poète, si Marthe n'avait été douée,

précisément, d'une sensibilité intelligente, généreuse, consciente de sa force,

et volontaire, oui, volontaire, car elle voulait que le don d'elle-même fût

complet ; ceci, non pour obéir à quelque mystérieux destin, non comme on

céderait à un ordre aveugle, plus fort que soi, mais conformément à sa propre

décision à elle, Marthe. Elle a pris le poète désespéré en charge, en lui

donnant l'amour le plus réel qui soit, dans son inaltérable stabilité. Elle était

et se savait douée d'un grand talent de peintre. Une carrière artistique

importante s'ouvrait pour elle. Je ne crois pas qu'elle ait considéré l'abandon

qu'elle en a fait comme un sacrifice. Dans son jugement si droit, si sûr, elle

considérait son travail d'artiste comme moins important que le génie poétique

de Verhaeren. Selon elle, il allait de soi que celui-ci primât celui-là. Je suis à présent une des seules personnes

ayant connu, dans l'intimité, cette Marthe d'avant 1914, et cela dans le pays

même de Saint-Amand. Verhaeren, en contact avec le sol natal, y était plus

complètement lui-même que partout ailleurs. Les racines de son génie y

foisonnaient, y buvaient goulûment à même un suc primordial. Pour

préciser une louange de Marthe, je tâcherai d'éviter le dithyrambe, les mots

d'éloge qui risqueraient de dissoudre dans la facilité ses hautes qualités. Je

veux interroger honnêtement ma mémoire de fillette, afin qu'elle me restitue

Marthe, en 1898 ou 99, à Bornhem. Cette Marthe si

efficace. Et de ce plongeon dans un lointain passé, j'émerge émerveillée en constatant ceci :

dans le don complet de sa vie, rien de ses qualités primordiales, personnelles,

ne s'est perdu. Si,

au cours de mes souvenirs concernant Marthe, je retrace des détails de la vie

des Verhaeren, qui peuvent sembler puérils, c'est parce que, s'ils se sont

établis, pour toujours, dans ma mémoire, j'avais intuitivement compris, qu'ils

étaient un signe de l'action continuellement salvatrice de Marthe. Ainsi le

rire joyeux, libéré, de Verhaeren à des détails qui plaisaient à son humour

amenait sur le visage de Marthe le bonheur d'avoir mené à bien l'établissement

dans la joie de vivre de la grande puissance poétique qu'elle avait recueillie

en perdition, au moment où Edmond Picard avait dit tristement : « un homme à la

mer[3] ». Mes

souvenirs de Marthe en 1898 et 99 sont semblables à un daguerréotype un peu

voilé par le temps. Il faut le prendre en main avec beaucoup de soin, y faire

jouer la lumière, en chercher l'inclinaison favorable, pour y retrouver l'image

vraie, afin que le négatif, qui est l'oubli, redevienne le positif, qui est la

permanence bienfaisante. Voici

donc la première image précise que je possède de Marthe aux approches de la

quarantaine, dans la plénitude de son secret pouvoir sur Verhaeren, le poète,

et sur Verhaeren l'homme. Je

retrouve d'abord une fierté d'attitude native : le port de tête, d'où émanait

une vertu de dignité due, je crois, à l'élégante proportion des attaches du cou

et des épaules. Elle avait le nez aquilin fortement dessiné, un visage au teint

mat et uni, encadré par une abondante chevelure noire coiffée en bandeaux.

Comment ce visage aux lignes sévères, inspirait-il une si complète confiance, une

telle sécurité, aux grandes fillettes Cranleux, les

nièces de Verhaeren, et à moi, leur amie ? Je crois que c'est la force de bonté

qui émanait du regard. Mon

daguerréotype imaginaire, interrogé, ne peut plus me révéler – ô surprise – la

nuance de ses yeux, mais il me livre le regard intense – un regard

extraordinaire, qui accueillait, et comprenait. Intelligent, calme et calmant,

oui, calmant. Les

paroles de Marthe, jamais volubiles, étaient d'une parfaite précision de

termes, la voix, d'un timbre doux, le ton sûr, affirmatif, mais jamais

autoritaire ni impératif. Elle savait écouter d'une manière parfaite ; si elle

n'approuvait pas ce qu'on lui disait, si c'était quelque propos de fillette

étourdie ou oiseuse ou futile, elle penchait un peu la tête : « Penses-tu ? »,

disait-elle. Alors, on pensait et l'on se mettait à désherber soi-même sa pensée,

sans qu'elle eût émis un mot de doute ou de désapprobation. Rite

Cranleux, la nièce tant aimée des Verhaeren, et moi, nous

connaissions par cœur les « Heures claires » : la maison douce, le jardin, le

banc sous le pommier, témoins de leur amour. C'était là, chez Mr Charles Cranleux, maître-tisserand, la maison même des « Heures

claires ». Une sorte de discrétion instinctive nous interdisait de citer des

vers devant les Verhaeren. Or dans le jardin des Cranleux,

la journée était scandée par le rythme des métiers à tisser. Le premier vers des

« Heures claires » nous rappelait d'une manière saisissante, cette circonstance

: « O la splendeur de notre joie – Tissée en or dans l'air de soie... », et le

dernier vers de ce court poème venait confirmer notre enchantement : « ... le

jardin où le ciel trame – le climat cher à nos deux âmes », Nous comprenions la

valeur imagée de ces deux mots « tisser » et « tramer », et la réalité du

poème s'établissait. A

quelques pas de la maison des « Heures claires », nous trouvions les étangs ;

et nous disions : « Voici, pareils à des baisers tombés sur terre – De la

bouche du frêle azur – deux bleus étangs simples et purs – bordés naïvement de

fleurs involontaires ». L'un de mes frères – pour nous taquiner – disait : «

Voilà une erreur de termes ! Ce ne sont pas des fleurs involontaires mais bien

des fleurs spontanées ». Mais notre divination d'adolescentes nous assurait que

c'était, au contraire ce mot « involontaire» qui réunissait symboliquement ces

fleurs-là, les bleus étangs, le baiser, et l'amour d'Émile et Marthe. Si

Verhaeren sortait avec nous, car il aimait les promenades au Vieil-Escaut,

aussitôt rentré, il hélait Marthe d'une voix toujours appuyée par la ferveur

qui l'animait : « La Mienne » ... et mettait trois lettres n à ce

possessif. «

P'tit Vieux ! », répondait Marthe... Nous n'étions pas étonnées, puisque nous

savions qu'il était venu vers elle, « si lourd, si las, si vieux de méfiances ».

D'un timbre posé, d'un médium précis, la voix de Marthe était porteuse de sens

et de pensée. Ainsi notre intuition d'adolescentes nous faisait-elle trouver,

par la présence de ces deux êtres exceptionnels, l'élément vivant, la base

vraie des poèmes des « Heures claires », qui sont parmi les plus beaux poèmes de

l'amour heureux, et nous restituent, avec Emile, Marthe. * * * J'ai

gardé aussi précieusement, dans mon souvenir, une image très nette de Marthe à

Saint-Cloud, rue Montretout (aujourd'hui, rue Émile

Verhaeren). Rite, devenue ma belle-sœur par son mariage avec mon frère Charles, et

moi-même, nous y avons été accueillies plusieurs fois. Quels inoubliables

séjours ! Verhaeren

consacrait strictement les heures matinales à son labeur poétique. Marthe,

aidée d'une bonne nommée Louise, s'occupait du ménage avec tant d'adresse et

d'efficacité, que, sans avoir l'air d'y toucher, tout était toujours fait et

prêt. Puis

: « Tu emmènes les petites, P'tit Vieux ? », et Verhaeren nous emmenait à

Paris, au Mercure, chez Valette, ou à l'atelier de Rodin. Il nous montrait les

Impressionnistes chez Durand-Ruel et nous entraînait au Louvre, pour admirer

ses préférés : les Rubens et les Pélerins d'Emmaüs.

Ce chef-d’œuvre de Rembrandt l'émouvait jusqu'aux larmes. Si le temps était ensoleillé

nous prenions pour rentrer à Saint-Cloud, le bateau-mouche. Aux heures

tardives, le train nous ramenait. – « Plus loin que les gares ... le soir », me

soufflait Rite à l'oreille. En

route : « Regardez, les petites, prenez un point de repère. Quand vous voyez, à

gauche, cette enseigne lumineuse, « Le Brillant Belge », on est bientôt rendu...

Si vous reveniez sans moi, vous ne risqueriez pas de dépasser Saint-Cloud ». A

Saint-Cloud, nous montions rue Montretout. Verhaeren

tirait ses clefs. A peine étions-nous entrés, que l'appel de Marthe descendait vers

nous : « P'tit Vieux ? » Le poète répondait : « La Mienne ! », et l'on montait

vers Marthe. Au palier du troisième, penchée sur la rampe, elle éclairait

l'escalier. Elle tenait le globe bleu de la lampe à pétrole, et c'est ainsi que

je la revois, que j'offre son image à ceux qui liront ces lignes, porteuse de

lumière, de ses deux mains tendues, tranquillement. Parfois,

les Montald étaient là: Constant et Gabrielle. « Vous

avez trouvé Saint-Cloud, grâce au « Brillant Belge ? », Et le rire communicatif,

insouciant, heureux de Verhaeren répondait à la plaisanterie coutumière de Montald. Le visage de Marthe s'éclairait alors d'une

infinie tendresse ... Oh ! comme Émile était bien délivré de ses marécages

empoisonnés ! Un

jour, à Bornhem, je parlais à Madame Cranleux de la beauté et des dons de Gabrielle Montald ; elle crut à une question : «

Oui, elle était bien belle. Émile l'admirait pour cette beauté et pour ses dons

artistiques, mais Marthe n'a jamais craint cette admiration. Rien, jamais, n'a

troublé l'amitié de leurs deux ménages. Si Marthe a eu peur, c'est du côté

de Maria van Rijsselberghe. Elle était moins belle

que Gabrielle, mais quelle séductrice, et quelle éblouissante intelligence ! » Trois

ans après la mort de Marthe parut le court roman intitulé « Il y a quarante ans

», signé « Saint-Clair[4] »,

pseudonyme de Madame van Rijsselberghe. Je me suis

souvenue alors des paroles de Madame Cranleux, et

j'ai compris, mieux encore, à quelle haute qualité devait être parvenue l'union

d'Émile et de Marthe, pour avoir pu résister à une aussi brûlante tentation. Lors

des funérailles de Marthe, décédée le 2 juin 1931, on se rendit à pied depuis

l'église de Saint-Amand, jusqu'au cimetière où l'inhumation eut lieu dans le caveau

de la famille Verhaeren. Une

dame me précédait de quelques pas, petite et mince, âgée mais très droite,

d'une ligne élégante, drapée dans une cape sombre. Qui donc était-ce ? Au

moment d'entrer au cimetière, un détour du chemin me montra son visage :

c'était Madame van Rijsselberghe, les traits bouleversés

d'émotion, les yeux gonflés de larmes. Elle venait de Paris pour honorer la

mémoire de celle dont elle avait su comprendre la grandeur d'âme, la force du

cœur, la puissance d'amour. Peut-être aussi pensait-elle amèrement aux vers de

Verhaeren dans les « Heures du soir » : « Car si j'aimai – le sais-je encore – quelqu'autre femme –

C'est toujours vers ton cœur que je suis revenu ». En écrivant son livre « Il y a quarante

ans », Maria van Rijsselberghe a rendu hommage à

Marthe : « Celle qui avait su prévaloir sur son indépendance était digne de ce

don total et fougueux que l'amour devait provoquer en lui. » * * * Une

image précise et précieuse aussi, m'est donnée des Verhaeren au mois d'août

1914. On se souvient du moment tragique où le roi Albert quitta Bruxelles pour

se retrancher à Anvers, place forte. Les

Verhaeren logeaient chez les Montald, chaussée de Rodebeeke à Bruxelles. Le roi leur envoya, personnellement,

une voiture, pour les conduire où ils voudraient. Ainsi arrivèrent-ils chez

Rite, leur nièce tendrement aimée, qui habitait une villa contiguë à la

propriété, où moi, jeune femme, j'habitais avec mon mari et mes enfants, chez

ma mère, à Edegem. L'enthousiasme

de résister à une brutale agression soulevait le génie, devenu confiant et

constructif, du poète. Cependant la situation de nos demeures, situées entre

deux enceintes fortifiées d'Anvers, nous obligeait bientôt à quitter ces lieux

si menacés, et nous partions tous pour le littoral, à Wenduyne.

Ma mère y possédait une grande villa qui pouvait nous abriter. Les

Verhaeren nous y ont rejoints. J'ignore où ils avaient habité entre le départ

d'Edegem, et leur arrivée au bord de la mer. Malgré les désastres qui se

succédaient à un rythme terrible, Verhaeren gardait sa confiance, sans une

seule rechute parmi les Débâcles ou les Flambeaux noirs – mais Marthe fut

abattue par une des cruelles migraines auxquelles elle était sujette. Le

deuxième jour, le mal s'atténuait, et, vers la fin de l'après-midi, je lui

portai du thé. Les

Verhaeren étaient logés dans une chambre donnant sur la plaine maritime. Au

fond, les tours de Bruges. Verhaeren aimait cette étendue pure et unie. La façade

de la villa, bâtie à la digue, regardait la mer. Ce

jour de la migraine, Marthe, pour prendre la tasse de thé, écarta le bandeau

qui lui protégeait les yeux blessés par la lumière et elle me dit :

– Où est le P'tit Vieux ?

– A la plage, je crois, Tante Marthe.

– Va donc dans la chambre du côté de la mer et dis-moi si tu le vois ? Je

l'aperçus. Il faisait beau, avec un peu de ce vent estival, que je crois n'être

nulle part aussi vivifiant que sur les plages de la mer du Nord, à marée haute.

– Oui, Tante Marthe, il est là ; il se promène sur la plage, à la frange

des vagues.

– Dans quelle direction ?

– Direction Ostende. Il marche, puis s'arrête et regarde le large. Le

vent vient d'ouest.

– Alors, c'est bien. Il conçoit déjà un poème à la louange de l'Angleterre.

Il sait que de ce pays nous viendra l'aide nécessaire : il me l'a dit. Malgré

la migraine encore lancinante, malgré les yeux blessés par la lumière, le

visage de Marthe s'éclairait de cette tendresse radieuse, que j'y lisais chaque

fois qu'un incident, une parole, une circonstance lui montrait son Verhaeren

sauvé des marécages – un poème à l'Angleterre ? Oh ! comme la morte, la Tamise,

était loin... Marthe,

avec un soupir heureux, remit le bandeau sur ses yeux et retomba sur

l'oreiller. Peu

de jours après, les Verhaeren, auxquels on avait écrit dans ce sens, gagnèrent

Ostende, puis l'Angleterre d'où ils devaient revenir bientôt à Paris. Je

ne devais plus revoir Émile Verhaeren. L'après-guerre nous rapprocha de plus en

plus de Marthe, car elle savait que nous l'aimions, non seulement comme femme

de Verhaeren, mais aussi pour sa valeur personnelle. Elle

venait en séjour chez Rite, à Edegem, nous allions à Saint-Cloud, puis ce fut

Bruxelles, et son travail était de répandre et de servir l'œuvre et la mémoire

d'Émile Verhaeren. J'arrêterai

ici ma louange de Marthe. Bien d'autres l'ont connue alors et appréciée, bien

d'autres qui n'ont pas cessé de vivre et de se souvenir d'elle. Marthe, celle à

qui le poète a conféré le mythe du Saint Georges salvateur, Marthe répandait le

grand chant conquérant de la joie, de la confiance et de l'optimisme. Les

trois images de Marthe que j'ai tenté de retracer ici, sont sans doute peu de

chose en regard de ce qu'elle fut, mais je suis la seule à pouvoir les offrir

aujourd'hui, et en toute humilité. Je les crois exemplaires, car l'homme dont

Marthe avait pris en charge le génie presque détruit par l'angoisse de vivre,

elle l'a guéri, vivifié, illuminé de joie. Elle a démontré ce que peut un calme,

intelligent et courageux amour de femme, et cela jusqu'au seuil de la

postérité. EXTRAIT DU Bulletin de

l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises Tome XLIV, n° 3-4;

pages 180-187 [2]

La Belgique sanglante Depuis

bientôt trente ans [3] Vie de Verhaeren. André MABILLE DE POUCHEVILLE. [4] N.R.F. décembre 1934-janvier 1935. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©