Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Turlurette CONTES ET CROQUIS Fantassin AVEC DESSINS DE VICTOR BODSY Grenadier JOUVE & Cie, EDITEURS AUX CAMARADES A. BENSELIN. M. CLAESSENS. A. DELMOTTE. F. GOOSSENS. Je dédie ces quelques pages en Jean

Meusien UN

REVENANT

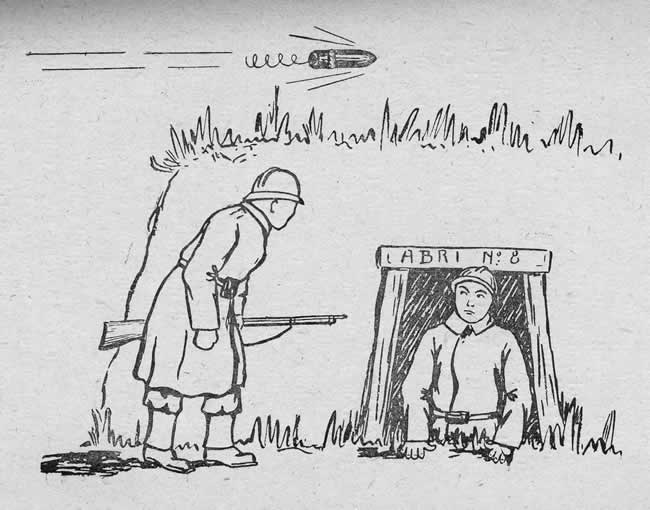

Turlurette, toujours prompt à « relever », n'attendit pas qu'il fût minuit juste pour

mettre son casque, secouer sa capote et boucler son ceinturon. Il saisit son

flingot à l'entrée de l'abri et, après s'être frotté les yeux, il prit la passerelle conduisant au

poste d'écoute... Le camarade lui souhaita bonne garde et lui céda la place.

On a plutôt froid, sur les bords de l'Yser, par cette nuit de novembre,

et il ferait bien noir n'était l'eau des inondations qui, de-ci de-là, s'étend

au loin, reflète la pâle lueur des étoiles et donne un peu de relief à toutes

ces choses informes : troncs d'arbres, buissons, touffes d'herbes folles,

accroupies dans le mystère de la nuit.

Turlurette a l'il vif ; il fouille tout, devant lui, à gauche, à

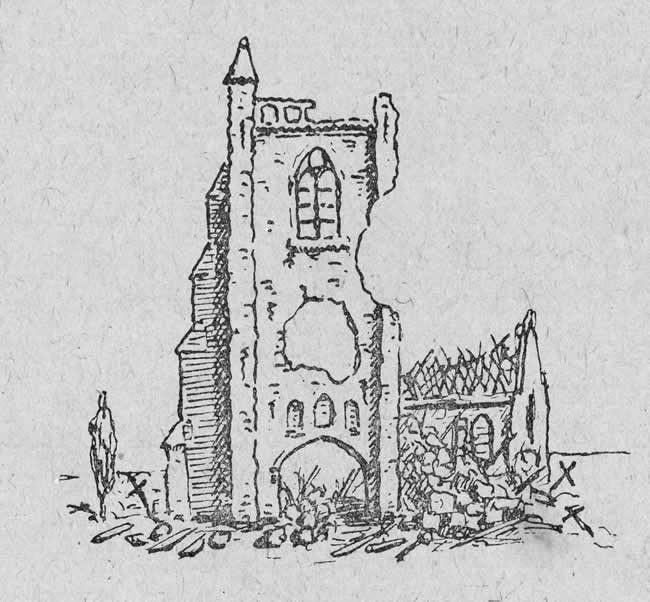

droite. Il ramène souvent ses regards sur ces ruines menaçantes qui furent le

château de Vicogne, et quand l'obscurité devient par trop impénétrable, il se

penche en avant, allonge le cou, contient son souffle, guettant le moindre bruit...

Dieu !... comme ce clapotis régulier de l'eau autour des passerelles

ressemble étrangement au bruit d'une troupe en marche !... Reniflant l'air

comme un chien d'arrêt, notre guetteur nocturne conclut à part lui : « Pourtant

non !... ça ne sent pas le Boche !... »

Ainsi passe le temps, et tandis que tournent les aiguilles de la montre

lumineuse, Turlurette, de ses cinq sens, est plongé dans ses graves fonctions.

Lorsque parfois, sans qu'il s'en rende compte, des pensées variées et

aimables se présentent à son esprit et s'y insinuent, il se ressaisit et les chasse.

Elles reviennent ; il les chasse de nouveau comme on ferait de fâcheux

moustiques, encore qu'il soit bien doux de penser au pays de Liège, à la dernière

lettre de Jeanne...

Mais quoi ? Là, entre le quatrième et le cinquième saule... cette

forme !... Turlurette se tend comme un arc et, prêt à faire feu, il regarde haletant...

puis il se ravise : cette forme qui maintenant s'avance, ce n'est pas la

silhouette d'un soldat... « Macarelle ! » ayant passé deux mois dans le

Midi, Turlurette s'en était approprié les jurons Macarelle !... c'est un

Revenant !... »

Effectivement, c'était un Revenant.

Le tonnerre sabat sur leur repaire

L'Ombre fit du bras gauche un geste d'apaisement et porta l'index de la

main droite à la bouche, signifiant qu'elle désirait le silence et qu'elle

allait parler :

« Mon bon ami, dit-elle, je suis l'Ombre d'un vieux châtelain de

Vicogne mort il y a bien longtemps. Vous savez comme moi que les Ombres ne sont

pas difficiles et qu'elles demandent simplement de pouvoir quelquefois, à la

faveur des clartés lunaires, venir paisiblement errer dans les lieux qu'elles

habitèrent jadis avec leur enveloppe corporelle. Mais depuis bientôt trois ans,

quel « fourbi » pour parler comme vos contemporains quel fourbi dans mon

manoir !... Passe encore qu'il soit en ruines : c'est le sort, à la longue, de

tous les manoirs... Mais le vacarme d'enfer qui sy fait est à certains moments

insupportable... Il y a là une centaine de gredins à face rougeaude, aux

cheveux roux, qui sont bien les pires hôtes, et que certes aucun de mes

descendants n'a jamais invités. Ils ont depuis longtemps tout volé et pillé. La

nuit, ils scient, clouent, martèlent en hurlant comme des damnés. A moins que,

du soir au matin, ils ne se livrent à l'orgie, mangeant comme des goinfres et

buvant comme des outres. Ils chantent des chants barbares et s'interpellent

d'un ton rogue dans une langue gutturale qui doit être le nègre ou le patagon...

Et dire que je m'appliquais, il y a six siècles, à faire régner à Vicogne les murs

douces et les manières polies !...

J'ai tout lieu de croire que ce sont des démons authentiques.

Quelquefois, en effet, et même beaucoup plus souvent qu'ils ne le voudraient le Ciel semble

s'irriter de leur vie scandaleuse et se mêle de l'affaire. C'est alors jusque

quinze ou vingt fois coup sur coup que le tonnerre, précédé d'un sifflement

terrible, s'abat sur leur repaire.

Bien que tout ce vacarme m'abasourdisse un peu, je ne suis pas fâché de

voir quelques-uns de ces intrus écrabouillés à tout jamais.

Le mal est qu'alors il en revient d'autres, de la même graine, si bien

que je me demande comment tout cela finira ... »

... A mesure que l'Ombre parlait Turlurette se familiarisait avec son

image, et quand elle eut fini, il lui dit tranquillement, avec le ton assuré

d'un vrai « poilu » qu'il était : « Ne vous en faites pas, mon cher Monsieur : on

les aura ! »

OÙ

TURLURETTE RACONTE LE RÊVE QU'IL FIT LA NUIT DE

NOËL 1917

Je me couchai de bonne heure avec la pensée que cette nuit de Noël me

serait douce. La douche prise tout-à-l'heure, le linge frais, les fissures de

la baraque soigneusement mastiquées derrière mon oreiller, tout cela m'en

donnait la promesse.

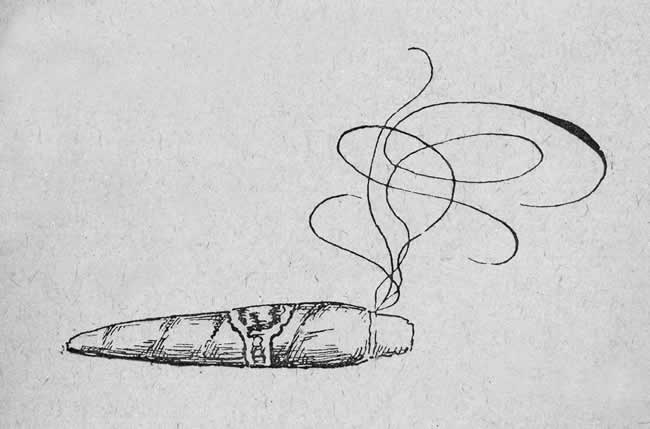

Enveloppé dans ma couverture renforcée de ma capote, je fumai avec

délices une suprême cigarette. Quand la dernière spirale de fumée se fut envolée,

j'enfouis mes épaules plus profondément et ramenai mes pieds ; j'étais comme un

gros poussin ramassé en boule. Une douce chaleur pénétra mes membres fatigués.

Je m'endormis et voici le rêve que je fis : j'étais transporté dans mon pays

natal, non loin de Liège, mais il s'y passait des choses si singulières que je

ne pouvais croire que ce fût vrai. On était en plein jour, le soleil brillait

magnifique, et cependant on voyait au firmament scintiller des milliers

d'étoiles. Quoique la neige tombât en abondance, les prairies étaient d'un vert

vif et luisant, comme au mois de mai, et les vaches y paissaient tranquillement,

formant sur le fond de verdure des taches blanches, rouges ou noires. Les collines

environnantes semblaient s'être rapprochées pour enserrer de plus près mon

village qui avait l'air de sortir d'une boîte à jouets, tant les maisons

étaient minuscules et proprettes. On les avait sûrement, en vue de quelque

fête, lavées à grande eau ou repeintes en blanc, rose ou vert tendre. Aux

fenêtres flottaient, en guise de drapeaux, des bandes tricolores de papier,

celles-là précisément qui entouraient les paquets de chocolat dont le Roi

Albert fit présent à ses soldats le jour de sa fête.

Sur le pas des portes, les gens se pressaient, minuscules eux aussi et

rapetissés par je ne sais quelle baguette magique. Hommes, femmes, enfants

poussaient des cris de joie : « Noël ! Noël ! Vive Turlurette !

»

Les jeunes filles étaient le plus bruyantes, claquant des mains et agitant des mouchoirs.

Elles portaient des robes-multicolores et l'une d'elles m'envoya un baiser.

Moi j'étais tout confus et je me demandais s'il était bien possible que

je fusse la cause de toute cette allégresse. Devant moi marchait, à petits pas,

un poney jaune à poil ras, et je m'aperçus seulement alors que, dans ce décor

de féerie, je faisais dans mon patelin mon entrée... en Decauville !...

En Decauville

Au bout du village brilla une lumière qui attira invinciblement mes

regards. Notre petit équipage fut fasciné par cette lumière que lançaient mille

cierges au fond de l'église grande ouverte : le poney jaune m'y conduisit tout

droit. Le peuple suivait en criant : « Noël ! Noël ! Vive Turlurette !... »

Je me dis alors : « Ce doit être un rêve !... », mais en me regardant et

me tâtant je vis que tout était réel : mon uniforme kaki, sans capote, mon ceinturon,

ma pelle, mon fusil...

En traversant la place, je croisai un groupe de trois vieilles.

La première dit : « Binamé bon Diu ! ... »

La deuxième dit : « I fât qu'i saweûre eune di mes boûquettes ! » .

La troisième dit : « Pauv' pitit !...

heureus'rnint qu'les Anglais l'ont r moussi !... »

Arrivé au porche de l'église je me sentis enlever par les deux bras d'un

homme dont je ne parvenais pas à distinguer la figure et que je reconnus ensuite

pour un vieux sergent-major de l'arrière...

J'étais dans ses bras un tout petit, bonhomme, et bientôt je .reposai

sur un sac à paille qui n'avait pas trois pieds de long... En ouvrant, d'un

geste machinal, une pochette de ma cartouchière, je la trouvai remplie de

bonbons fondants.

Je voulus en offrir un au vieux sergent-major, mais il avait disparu...

et il y avait autour de moi l'âne et le buf. Le buf, avec son poil d'un brun foncé, fixait,

particulièrement mon attention, et je me demandais, avec cette anxiété que

connaissent bien ceux qui ont des songes, s'il était de chair ou de chocolat...

L'âne dormait...

Une musique délicieuse se fit entendre, emplissant l'église d'harmonies

innombrables ; parfois des notes fusaient avec ce sifflement particulier des balles

rasant le parapet...

Le parfum de l'encens allait m'assoupir quand la musique cessa

brusquement.

Le curé du village, en surplis et la figure toute enflammée, monta en

chaire. Ses cheveux blancs lui donnaient

une grande majesté. Dans un geste

fort beau il me montra du doigt, disant d'une voix vibrante : « Peuple, à

genoux ! voici ton Rédempteur !... »

Et mon émotion fut si grande... que je me réveillai...

OÙ

TURLURETTE, PIOTTE DE L'YZER, RACONTE COMMENT IL EUT « LA GARDE DU MATÉRIÈL »

Cétait dans un baraquement pareil à tous les baraquements du front.

J'étais au bout, assis sur la paille. Après de laborieuses recherches, j'avais

fini par dénicher, au fond de mon havresac, une carte postale jaunie et, à la

lueur vacillante de ma bougie, je m'apprêtais à écrire, quand un cri retentit comme

un bruit de raquette à travers la baraque : Turlurette !... Présent !... De garde !... Sacrebleu !... Il y a donc une garde ici,

caporal !... Bien sûr, puisque je le dis !...

Tout en bougonnant, je rechaussai mes godillots et mes guêtrons,

réendossai ma capote et coiffai mon casque ; puis je bouclai mon ceinturon et décrochai

mon flingot, sans oublier mon masque, car sur ce point le « capiston » est

impitoyable. Je franchis, la tête basse, la double haie des camarades qui,

accroupis autour de petits ronds de lumière, jouaient aux cartes ou

s'acharnaient, sur des boîtes de plata ; et je gagnai

la sortie.

Il faisait une nuit d'encre et il pleuvait abominablement : un temps

enfin à ne pas mettre un Boche à la porte. Eh bien, caporal, quelle garde qu'y a ? Vous le verrez bien, suivez-moi !...

Je lui emboîtai le pas. Nous nous engageâmes dans un chemin creux où

l'on pataugeait dans une boue immonde et où l'on butait, de distance en

distance, sur de grosses souches renversées.

Au bout de quelques centaines de mètres, nous voilà dans un terrain

vague ; le caporal s'arrête et dit : « C'est ici le chantier ; vous serez relevé

dans deux heures. » Et les consignes ? ... Il y a la garde du matériel ! ... Bonsoir

!...

Je restai là, planté comme un pieu, la bouche close par cette imposante

formule : il y a la garde du matériel. Quand le dernier des plitch-platch en decrescendo marquant la marche du caporal se fut

évanoui dans la nuit, je regardai tout autour de moi et, à tâtons, je cherchai

à découvrir ce que pouvait bien être ce fameux matériel. Je finis par l'apercevoir

: il y avait quatre planches et une brouette !

Instinctivement, je donnai un coup de pied à la brouette, par rancune,

par méchanceté, par vengeance ; puis me calmant, je m'assis dessus et j'allumai

ma pipe malgré la pluie qui, du casque, me dégoulinait sur la capote. Je

pensais : « C'est tout de même bien l'armée !... comme s'il ne serait pas plus

simple de remiser ceci au cantonnement !... ou même de le laisser ici sans

garde puisque nous sommes à vingt minutes de tout village !...»

J'entendis alors au-dedans de moi, une voix qui s'élevait, la voix de la

Conscience, bien sûr, et qui disait : Chut ! Turlurette !... Ne murmure pas !... Tu sais bien que c'est la discipline qui

fait la force des armées !... Ne discute pas !... N'essaye pas de comprendre

!... Faut-il encore une fois te prouver que tu raisonnes comme un manche à

balai ?... Tiens ! tu parles, par exemple, de mettre ceci au cantonnement, sans

songer qu'on en aurait vite fait du bois à brûler : d'où rapport, enquête,

vaine recherche des coupables, punition en bloc de toute la compagnie...

Ta tâche est humble, Turlurette, mais nécessaire.

Oui, pensai-je, bien humble !... Et il est vrai aussi que, s'il faut

des hommes à forte tête pour combiner le plan des retranchements et agencer les

rouages de la grande machine qu'est l'armée, il faut également des hommes pour

remplir les petits sacs,... et garder les brouettes. La hiérarchie militaire

est une échelle qui me remplit d'étonnement !... En haut, des hommes qui savent

la tactique et la stratégie, qui jonglent avec la balistique, la résistance des

matériaux et tout le fourbi... Il est évident que, par rapport à eux, mon

caporal lui-même n'est qu'un âne ... Et moi, sur le dernier échelon, je suis

une pauvre petite machine à remplir des sacs et... garder des brouettes !

Ma pensée prit alors un autre cours... Je songeai au pays de Liège, à

mon village ; je me figurai mes parents, mon frère, mes surs rassemblés, comme

ils devaient l'être à cette heure de la soirée, autour d'un bon feu et causant

de l'absent. Je songeai à Jeanne ma très chère, ma très belle, ma toujours aimée...

Quand mon imagination avait vagabondé quelque temps au pays natal, j'en

revenais malgré moi à ma situation présente, à cette garde dérisoire et deux

fois obscure, et je me demandais quel bâtisseur halluciné, quel pontonnier

nocturne, pourrait bien avoir envie de venir voler ici, pour son uvre

ténébreuse, quatre planches et une brouette...

Cependant les deux heures s'écoulèrent, et une masse noire vint à moi

avec le tintement, familier à l'oreille, de la petite pelle et du fourreau entrechoqués.

« La relève ? » « Oui. Quelles sont les consignes ? » Et je répondis de

ce ton tranchant qui, à l'armée, en impose toujours : Il y a la garde

du matériel !

Il y a la garde du matériel OÙ

TURLURETTE, SIMPLE FANTASSIN, ESQUISSE

UN PLAN DE GRANDE OFFENSIVE

On était à demi couchés sur l'herbe ; et l'on fumait ces petites

cigarettes de l'Intendance que les artilleurs, pour en indiquer l'aspect commun

et l'essence peu rare, appellent des « piottes », tandis que certains piottes

se sont avisés, en manière de représailles, de les appeler des « artilleurs ».

Il y avait là Turlurette, Armand Bainville, dit « le Binamé

», jacques le Grincheux et le Roi des cuistots. On avait parlé à bâtons rompus des congés pour

l'Angleterre, des petites guêtres, du nouveau chef de peloton, du quinzième

système de vagues d'assaut, de la ration de pommes de terre, quand tout à coup,

et pour ainsi dire d'un bond, la conversation s'éleva aux plus hauts sujets.

On se demandait comment les Alliés, après trois ans de guerre, avec tant

et de si habiles Généraux, n'ont pas encore vraiment réussi à percer le front

ennemi et à infliger aux Boches la friction définitive... On se demandait s'il

n'y aurait pas quelque méthode, quelque « truc », ignoré ou du moins pas

appliqué jusqu'ici, permettant d'en finir avec l'armée de Guillaume et de

rentrer vainqueurs à Liège.

La question restait en l'air, et les stratèges au petit pied étaient

silencieux, lorsque Turlurette, lui qui reçut comme présent des fées, à son

berceau, le don de la fantaisie plutôt que celui de l'action prit la parole

et dit : « C'est justement la question que je me posais l'autre soir, ne

pouvant m'endormir et réfléchissant à la guerre... »

« Et la réponse ?... » fit brusquement Jacques le Grincheux.

« Eh bien, voici ce que j'ai pensé (Ici Turlurette prit un temps, secoua la cendre de

sa cigarette et plongea la main gauche sous sa veste, pour apaiser une légère

démangeaison)... Remarquez d'abord que jusqu'ici on a toujours attaqué suivant

une, tout au plus deux méthodes. Généralement on a fait un copieux arrosage du

terrain, dit « préparation d'artillerie », puis on est parti. On a occupé le terrain labouré par les

obus, et quand on a voulu pousser plus loin, on est tombé sur un,... bec

de gaz... Plus rarement on a escompté l'effet de la surprise, et l'on est allé

à l'assaut sans crier gare : ça n'a jamais donné que des succès locaux. Eh bien

je me suis dit : Puisque ni les offensives d'artillerie, ni les offensives

d'infanterie ne nous ont conduits à Liège, il reste à tenter quelque chose : une

offensive... de cavalerie... »

A ces mots les auditeurs furent secoués d'une douce hilarité que suivit

une avalanche de plaisanteries : Exempts d'assaut les amis !...

Mauvaise pour les guides et les

lanciers !... Je proteste ! c'est indigne de sacrifier

les plus beaux hommes.de l'armée' !... ... les plus brillants !... On dit

toujours : « un brillant cavalier » comme on dit « un brillant

officier » ; mais je n'ai jamais entendu dire : « un brillant piotte » !...

Turlurette ne se laissa pas désarçonner, et quand le petit tumulte se

fut apaisé, il continua avec un calme imperturbable et en entrant tout à fait

dans son rôle de généralissime :

Voici comment je procède :

« Voici comment je procède :

Profitant de la nuit, j'amène un peu en arrière de la première ligne de

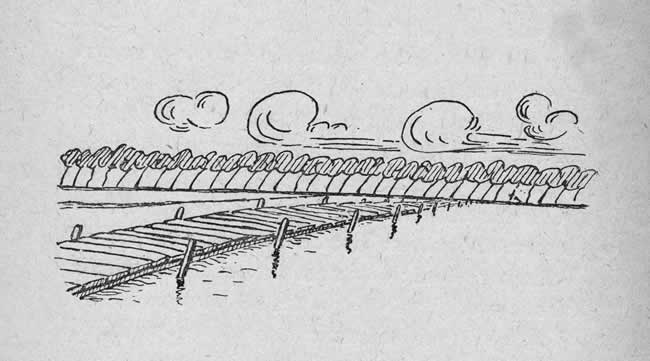

grandes masses de cavalerie Au petit jour, les pontonniers jettent en hâte de

nombreuses passerelles sur l'Yser et le canal de l'Yperlée, et les escadrons

s'élancent

Ils ont été préalablement exercés à filer toujours droit devant

eux, à travers tout, trous d'obus, tranchées, etc...

Et les barbelés ?...

Les barbelés ?... C'est prévu. Mes chevaux portent aux pattes et au

poitrail une armature spéciale, un blindage pas trop lourd et pas trop gênant, qui empêche

les éraflures et se double d'un mécanisme coupe-fil

activé par le mouvement des jambes...

La cible n'en est pas moins jolie pour les mitrailleurs boches !...

Pauvres cavaliers, quelle marmelade on va en faire !...

Fini d'interrompre !... tonna le Roi des cuistots... Laissez parler le

généralissime !...

Surtout, continua Turlurette, que vous ne connaissez pour ainsi dire

encore rien de mon Plan !... Tenez, vous parlez d'une

marmelade de cavaliers ; eh bien, on ne verra pas une goutte de sang sur un

seul de ces cavaliers, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de cavaliers du

tout... Sur mes chevaux il n'y a que des mannequins bourrés de paille et

affublés de kaki.

Ah !....

Oui Ah !... Vous parlez d'une stupeur chez les Boches ! Voir arriver de

la cavalerie en charge !... Mais je mets les choses au pire ; je suppose

qu'ils en reviennent un peu de leur stupeur, et que mitrailleuses, fusils,

canons se mettent à donner là-dedans. Vous admettrez tout de même que de mes

quarante ou cinquante mille chevaux il y en aura bien quelques centaines qui

iront semer le désarroi bien loin, jusque derrière les cinquièmes, sixièmes,

septièmes lignes. Car je les ai choisis vifs, ces petits chevaux, légers,

piaffant comme de beaux diables et triplant l'allure sous le coup des balles,

tant qu'ils ne sont pas frappés à mort. Quant aux mannequins, ils donnent

d'autant mieux l'impression d'être des hommes que toutes les dix secondes ils

lancent du bras droit, par un mécanisme dont le détail est encore à régler, une

forte grenade Of.

Or tandis que Messieurs les Boches sont tout occupés de cette avalanche,

de cette ruée vertigineuse ; tandis que, suant de grosses gouttes et invoquant

le vieux dieu allemand (c'est-à-dire le diable en personne), ils font face en

avant, en arrière, à gauche, à droite, je lance, au bon moment (heure H) et par

quelques endroits très judicieusement choisis, ma vraie cavalerie, que

je désigne par la lettre V : escadrons où l'on voit, en chair et en os, à côté

de nos plus brillants, guides et lanciers, à côté des vainqueurs de Haelen, la

fine fleur des chasseurs d'Afrique, des dragons et des cuirassiers français,

tous montés sur de petits chevaux arabes équipés eux aussi de façon à pouvoir franchir

les réseaux de fil de fer

Le beau du jeu, c'est que l'ennemi n'aperçoit pour ainsi dire pas cette

cavalerie V, pour la bonne raison qu'il est tout préoccupé de la première vague

(vague M., cavalerie des Mannequins) et que de plus elle est presqu'invisible,

étant soigneusement camouflée. Chevaux et cavaliers de la vague V

sont munis d'un camouflage à répétition, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un

mécanisme spécial le cavalier donnera à volonté, au groupe qu'il forme avec sa

monture, l'apparence d'une masse brune (dans les terres remuées), d'un gros

arbrisseau (dans les fourrés), etc...

Donc, tandis que les mannequins sont criblés de balles et que M. subit

des pertes naturellement très élevées, mais des pertes qui ne feront pas pleurer

les mamans, la vague V., au petit galop de chasse et le sourire aux lèvres,'

prend tranchées sur tranchées.

Mettez vous à la place des Boches : vous tirez à bout portant sur un

cavalier : il ne tombe pas, mais l'instant d'après, recevant un éclat d'obus, il

flambe comme une allumette. Au moment où l'ahurissement vous cloue sur, place,

vous êtes gratifié par derrière d'un bon coup de crosse qui à, l'air de sortir

d'un bois !...

Aussi bientôt la panique, ure panique folle, s'empare-t-elle des soldats

de Guillaume. Ils détalent comme une bande de lapins. Par-ci par-là des

officiers jurent, menacent, implorent, et réussissent à regrouper quelques

douzaines de fuyards derrière un blockhaus, une ferme, un boqueteau. Mais ces rassemblements

ont vite fait d'être signalés à nos artilleurs qui, la nuit, ont amené leurs

pièces, y compris des canons à longue portée, en arrière de la première ligne.

La flotte anglaise n'a naturellement pas manqué d'apporter à la fête son

« gracieux concours ».

Un tir bien ajusté force les Boches à se disperser et à courir encore ou

à demander grâce.

Comme vous le remarquez, l'artillerie, dans mon offensive, au lieu de

préparer le succès, vient l'achever et le couronner.

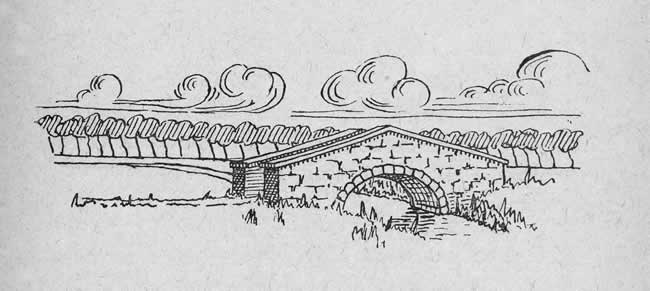

Vous me demanderez peut-être comment nous franchirons tel ou tel canal

?... mais sur les ponts de l'ennemi, parbleu !... sur ses propres ponts que de

prime abord il n'a pas voulu détruire, parce qu'il n'a pas cru au succès

de notre chevauchée, et qu'ensuite il n'a pas eu le temps de détruire, quand

il s'est enfin aperçu que la situation était grave...

Ce n'est pas le moindre avantage de l'attaque par surprise que de vous

permettre d'utiliser le matériel de l'ennemi, sans compter que l'imprévu désoriente

le Boche plus que tout autre.

Le Boche est essentiellement un être inadapté et inadaptable .

Il se défend bien quand on lui a dit : « Vous serez attaqués comme ceci et

comme cela : voici comment vous vous défendrez » et que l'attaque se fait

suivant le programme prévu à la théorie. Mais envoyez-lui une charge de

cavalerie qui n'est pas au programme, c'est le désarroi dans sa pauvre grosse

tête de lard. Pour en revenir aux opérations, je compte bien

que la première journée d'offensive nous livre Ostende, Roulers, Thielt, Courtrai.

Il s'agit maintenant de rafler Bruges et Gand et de lancer une forte

pointe vers Anvers.

Ici Turlurette prit un temps, secoua la cendre de sa cigarette et

plongea la main gauche sous sa veste pour apaiser une légère démangeaison.

Il allait continuer son exposé et porter en quelques jours nos armées, ses

armées, bien au-delà des Flandres, sur une ligne jalonnée par Anvers, Gembloux

et Namur lorsqu'un homme apparut à la barrière du verger et cria d'une voix de

stentor : Rassemblement pour l'épluchement ! OÙ

TURLURETTE RACONTE COMMENT LUI, TURLURETTE, VOLONTAIRE DE GUERRE ET HONNÊTE

HOMME, FUT CONDUIT ENTRE DEUX GENDARMES

Je suis un homme paisible. Je n'ai jamais tué ni volé, et je paie

régulièrement mes contributions. Il m'est advenu cependant un jour d'être

conduit entre deux gendarmes. Voici comment la chose arriva.

Au mois de mai 1916, les congés étant rouverts sur le front belge,

j'obtins une permission de dix jours que, dans mon esprit, je décomposais comme

suit : trois jours de voyage, quatre jours à me laisser choyer par mes cousines

oh ! ne souriez pas malicieusement ! ce sont de très vieilles cousines, et la

plus jeune des trois a bien quarante ans ! Je dis donc quatre jours chez

mes cousines réfugiées à Amiens, et trois jours dans un joli village de

Touraine où un fermier de mon pays a entrepris une petite culture. Mais juste

au moment de m'embarquer ne voilà t-il pas qu'un copain me remet une lettre

m'apprenant que mes cousines viennent de quitter Amiens pour s'installer dans

une petite villa de X. sur Mer ! Et mon titre de congé porte Amiens ! J'ai un

sursaut de dépit : « Ça aura pris peur pour quelques bombes d'avions ! que ça

est bébête tout de même ! c'est sûrement Marguerite qui aura voulu ce déménagement !

» Après un instant de réflexion je me dis qu'il me suffira d'exhiber ma lettre

pour être autorisé à pousser jusque X sur Mer. Déjà quand le train part, je n'y

pense plus et m'abandonne tout entier à la joie d'être enfin libre.

La voiture est pleine de permissionnaires ; on fume, on rit, on chante,

on respire largement ; on s'amuse et on se réjouit de tout et de son plaisir même.

Le train, d'abord lent, accélère peu à peu son allure.

Installé dans un coin, je regarde filer les campagnes, les bois, les

villages des villages intacts et qu'on devine florissants puis, au bout de,

deux heures, la lassitude me gagne, la nature violentée par trois jours de

tranchées reprend ses droits et je m'endors. On fait des haltes dans de grandes

gares où il y a des cris, des battements de portières, des sifflements de

locomotives, mais tous ces bruits n'arrivent qu'étouffés à mon oreille de

dormeur.

La nuit est venue depuis longtemps quand le train, en stoppant

brusquement, me réveille.

Où sommes-nous ?

Nulle part, c'est une panne.

La panne ne dure guère, mais je ne parviendrai plus à me rendormir de

tout le trajet. Quand on arrive à B... il est quatre heures du matin. Je

descends.

Le train pour... mettons... Tréville, dont la

gare dessert X. sur Mer, est à sept heures. J'ai trois longues heures pour

battre la semelle dans la petite ville qui est encore endormie et que je

m'obstine à parcourir en tous sens pour bien me prouver à moi-même que, je suis

un homme en congé, donc un homme libre. Je rentre à la gare éreinté, courbaturé,

affamé. Mais qu'importe ? La Terre Promise approche : je vais bientôt revoir

ces bonnes vieilles cousines qui vont sans nul doute me recevoir, comme jadis,

avec une plantureuse « fricassée » et me ménager un repos douillet.

Je me réembarque sans que personne s'inquiète de mon laissez-passer. La

journée s'annonce magnifique, mais je n'ai plus d'yeux pour rien. Je n'ai plus

qu'une idée : arriver.

Nous voici enfin à TrévilIe. Ici on exhibe ses

titres de congé. Je montre ma feuille jaune en me donnant l'air de penser à

autre chose et en me disant qu'on n'y verra peut-être rien. « On » y voit

quelque chose ; et tandis que j'ébauche, une explication, je suis amené devant

un monsieur en uniforme et assez imposant, moins imposant toutefois qu'un congé

de dix jours.

Votre titre de congé est pour Amiens !...

Cette fois, je me mets en frais d'une explication en règle, claire comme

le jour, et je m'apprête à montrer la lettre de Marguerite...

Je ne vois qu'une chose, me dit d'un ton brusque le monsieur imposant,

c'est que votre titre de congé est pour Amiens et que vous êtes ici à Tréville...

Alors, que faut-il faire ?

Je dis cela convaincu qu'il va m'indiquer une de ces bonnes petites

formalités dont je sais les gens de l'arrière très friands, et que tout va

s'arranger. Ah bien ouiche !

Ce qu'il faut faire ? Mais retourner d'où vous venez !

A ces mots je me sentis frémir d'un tremblement de fureur, et moi qui

eus toujours pour les autorités constituées, dans le civil et dans le

militaire, un respect qui touche à la vénération, moi qui ai été élevé dans la

crainte de Dieu et des commandants de compagnie, j'osai lancer d'un ton saccadé

par l'émotion :

Monsieur (ce « Monsieur » était dit à dessein, pour le vexer) je suis

depuis trente mois au front, comme volontaire de guerre. Ceci est mon premier

congé. Je ne m'attendais pas à me voir, dès le premier jour, barrer la route

par un emb... » Il me brûla les lèvres et je ne pus

le retenir le mot, le mot terrible, le mot qu'ont ceux du front pour ceux

de l'arrière et qui cingle comme un soufflet sur la joue. Je fus surpris

moi-même et confus de mon audace. Je baissai un instant les yeux, et quand je

les relevai je vis la figure cramoisie de mon interlocuteur et, un peu plus

haut, trois qui tournent et deux qui montent. Il me sembla que j'avais donné un

coup de pied sacrilège au trône de Jupiter. La foudre d'ailleurs bientôt éclata

: Quoi ? des insolences ! faites conduire

cet homme au corps de garde ! on le remettra aux autorités belges !

Un autre gradé parut (deux qui tournent et un qui monte), et me voilà au

corps de garde, affalé sur un banc. Je laissai errer mes regards dans le vide

et je vis se décomposer, s'effilocher et tourner à rien le mirage qui s'était

projeté sur l'écran de mon imagination et où il y avait trois bonnes figures

accueillantes, une fricassée plantureuse, une villa au bord de la mer, un lit

blanc et bien doux... Puis j'examinai froidement ma situation.

Tandis que je feuilletais l'horaire des trains, deux gendarmes

arrivèrent au corps de garde :

C'est vous ?... le soldat ?...

Oui..., c'est moi...

Eh bien, venez...

Je leur emboîtai le pas.

Ils faisaient sonner leurs bottes sur le pavé de la rue. Je marchais au

milieu, courbé sous le double poids de ma honte et de mon infortune.

Nous quittâmes la rue de la gare pour prendre la grand route qui conduit

à... mettons Fumécourt, petite ville distante de

quatre kilomètres et où résidait l'autorité militaire belge en question.

Sur la route lavée par les dernières giboulées d'avril, et sur les haies

épaisses et déjà verdoyantes qui la bordaient, descendait du ciel la douce lumière

blanche d'un beau soleil de mai. Et comme si ce n'était pas assez de cette

ironie, des merles moqueurs s'envolaient sur notre passage, sifflant, à ce

qu'il me semblait : « Turlurette entre deux gendarmes !... Turlurette

entre deux gendarmes !... »

Il est assez difficile, quand on est entre compatriotes et loin de son

pays, de faire quatre kilomètres de chemin sans dire un mot. Lorsque le brigadier,

avec sa méfiance naturelle, se fut assuré par quelques questions que j'étais

bien le permissionnaire que je prétendais être, il me demanda fort poliment de

lui raconter mon algarade avec le commissaire militaire. Je lui en fis un récit

qui tirait peut-être un peu sur l'apologie, puis invoquant à ma décharge

l'énervement provoqué par le voyage et l'indignation où j'étais de me voir traiter

à la prussienne, j'en appelai à son jugement impartial de gendarme raisonnable

et juste ayant probablement lui aussi fait la guerre

« En effet, dit-il avec satisfaction, j'ai fait toute la campagne depuis

Liège jusque Dixmude, puis je suis encore resté dix mois au front... », Il me cita

plusieurs combats auxquels il avait pris part et il me conta quelques aventures

de la guerre de campagne, aventures dont il avait été le spectateur ou plus

souvent le héros. Puis il voulut bien me confier qu'il n'était pas, lui, de

ces gendarmes comme il y en a, qui prennent plaisir à « f... dedans » et

attirent à la corporation tout entière, surtout de la part des soldats, des

épithètes désobligeantes et des sobriquets.

J'écoutais le brigadier avec un vif intérêt : il le remarqua et je pense

qu'il, m'en sut gré, car, revenant à mon cas, il me dit que ce n'était rien au fond

et que j'en serais sans doute quitte pour quelques heures de retard.

Je voyais bien que mes deux compagnons de route étaient vraiment deux

bons gendarmes. Je veux dire des gendarmes bons comme du pain, pleins

d'humanité et de bons procédés. Leur attitude (ils ne faisaient plus sonner

leurs bottes) non moins que leurs paroles me montraient combien ils étaient

peinés de devoir me faire escorte et sûrement ils auraient volontiers pris pour

eux la moitié de ma confusion.

Maintenant je me sentais un peu ranimé, et je prenais plaisir à respirer

l'air tiède qui nous venait de la vallée et à voir, sur les coteaux qui

s'élevaient à notre droite, des bouquets d'aubépines en fleurs.

Par moments cependant, les merles continuaient à m'agacer en sifflant : «

Turlurette entre deux gendarmes !...»

D'un geste machinal je tirai mon étui à cigares...

Tiens ! dit vivement le brigadier... des cigares de Belgique !...

En effet... mais acceptez-en un, brigadier, je vous en prie (je jure

que mon offre était sans la moindre arrière pensée de corruption !)

Merci ! Nous ne pouvons pas !... répondit-il en faisant

un visible effort sur lui-même. Je songeai aux héros de Corneille et j'allumai

mon cigare.

A ce moment un tram siffla derrière nous. Nous prîmes place sur la

plate-forme darrière. Lorsque le percepteur voulut me tendre un billet, le

brigadier signifia que j'étais en voyage forcé, mais il se garda bien de dire

la chose brutalement, et, soucieux de ménager mon amour-propre, il trouva un délicieux

euphémisme «Il n'y a pas de billet à délivrer ici. »

Je fus fort sensible à des procédés si délicats.

Cependant, à l'intérieur de la voiture, des dames et des enfants

jetaient parfois de mon côté un regard à la dérobée.

J'avais la tête baissée et, comme on dit, je n'étais pas fier...

Je rendis grâces au Ciel d'être en ce moment à cent lieues de mon pays :

« Dieu des Armées, murmurai-je, toi à qui il a plu de m'humilier en me livrant à ceux qui sont chargés, au

soir des batailles, d'indiquer la direction de l'ennemi, je te rends grâce

quand même de m'avoir infligé cet affront loin des regards de mes parents, de

mes amis, de mes concitoyens. »

En quelques minutes nous fûmes à Furnécourt, et

bientôt je sus que j'allais comparaître devant un officier d'artillerie.

Fantassin, j'ai toujours ressenti une mystérieuse sympathie pour les

officiers d'artillerie.

J'imagine volontiers que la culture des hautes mathématiques donne à

l'esprit cet envol qui fait qu'on sait voir les choses du point, de vue de Sirius,

Quand on s'est plongé dans des forêts d'intégrales, comment pourrait-on rester

assez mesquin pour « se frapper » en présence des contingences et prendre au

tragique de misérables petites affaires humaines ?

Peu de mathématiques éloigne du sourire, mais beaucoup de mathématiques

y ramène.

Je fus introduit. J'expliquai mon

histoire et le commandant, une petite tête sèche et nerveuse, me demanda mon

titre de congé. De sa plus belle plume, sans dire mot, il remplaça « Amiens »

par « X. sur Mer » ; puis me tendant la feuille en souriant, il me dit : « Vous

avez un bon train dans dix minutes... faut pas s'en faire !... »

LE

HAVRESAC

Il ya, parmi les fantassins, ceux qui ont fait une fois pour toutes le

grand serment de ne jamais plus rien emporter, quand on change de cantonnement,

que le strict nécessaire... et tiennent parole. Et il y a les autres...

Les autres sont surtout des sentimentaux : ils se sont bien promis, eux

aussi, et souvent, après chaque déménagement éreintant

d'alléger leur sac de tout le superflu, mais... « ils n'ont pas le cur ». Ils

n'ont pas le cur de jeter au feu ou d'abandonner la liasse toujours

grossissante des vieilles correspondances, le vieux livre jauni qu'on ne lit

plus, mais qu'on relira peut-être, qu'on aura peut-être envie de relire un

jour, les fusées d'obus rapportées de Caeskerke ou de

Boesinghe, qui furent des curiosités et sont devenues des souvenirs : tout ce

petit bric-à-brac, enfin, mobilier minuscule et dérisoire d'un foyer

imaginaire, que le fantassin porte sur son dos et qu'aux heures d'ennui, sous

prétexte d'y mettre de l'ordre, il étale sur sa toile de tente et manipule avec

la gravité absorbée d'un enfant.

Turlurette était de ceux-ci

C'était le jour où on quittait La Panne, et quand on vit Turlurette

arriver au rassemblement de la compagnie avec son sac archiballonné

et, en plus, un paquet ficelé qui lui pendait au ceinturon, son ami Jacques le

Grincheux s'écria en le montrant du doigt : « Voilà celui qui a volé les trois

paires de chaussures à la neuvième ! » Et toute l'escouade reprit en chur : «

Voilà le voleur ! »

Turlurette se contenta de sourire : il savait bien que c'était une

plaisanterie. Jacques lui dit alors sérieusement : «

Mais, vraiment, qu'as-tu bien pu fourrer là-dedans ? »

Turlurette répondit évasivement. Pour s'expliquer il aurait dû raconter

la petite histoire que voici :

A la pâtisserie proche du cantonnement était une petite Liégeoise fort

avenante. Venue à la mer en août 1914, elle n'avait pu regagner Liège et s'était

mise en service. Elle avait montré à Turlurette une bonne grâce toute

particulière : son accent indiquait un compatriote et sa figure jeune et un peu

timide lui plaisait. On avait parlé de choses indifférentes, mais avec le

sentiment intérieur d'une sympathie réciproque et parfois un peu d'émotion dans

la voix... Turlurette était revenu tous les jours qu'avait duré le repos.

Il osait à peine s'avouer (car on l'attendait en Belgique, et il

n'oubliait pas), il osait à peine s'avouer qu'il se régalait bien moins des

gâteaux de Marthe que de ses yeux caressants et du joyeux rire perlé qu'elle

égrenait devant son comptoir.

La veille du départ de la brigade, Turlurette était resté à causer à la

pâtisserie jusqu'à huit heures, et quand il avait voulu s'en aller, Marthe lui

avait remis un paquet disant : « Tiens, Turlurette ; tu retournes bientôt aux

tranchées : voilà pour toi. Surtout, ne le dis à personne ! » Turlurette avait

remercié en balbutiant quelques mots ; il avait fort gauchement serré la main

de Marthe, puis il s'était pour ainsi dire enfui, disant qu'il était huit

heures et qu'il devait rentrer.

Dans la pénombre du cantonnement, il avait ouvert avidement le paquet;

il y avait trouvé un gilet de flanelle, deux excellentes paires de chaussettes ;

des confitures et un gros, très gros morceau de pain d'épice. C'est cela qui

avait fait déborder le havresac.

Quand toute la compagnie eut, été rassemblée, on se porta au

rassemblement de bataillon, et, après mainte fausse alerte, le signal fut donné pour de bon et la

colonne de régiment s'ébranla.

Jusqu'au débouché de la ville l'inévitable ritournelle des clairons,

scanda la marche ; puis ce fut le « pas de route ».

Cette journée d'août s'annonçait chaude ; il n'y avait déjà plus rien,

sur la grande chaussée nue, de la fraîcheur de l'aube. A travers une atmosphère

pesante et immobile, les rayons obliques, du soleil, glissant sur les fossés et

les mares, appelaient à la danse de la journée les tourbillons sonores des

insectes.

La sueur perla vite sur les fronts et les nuques, et bien qu'on marchât

face au soleil plus d'un soldat ôta son casque et l'attacha à son ceinturon.

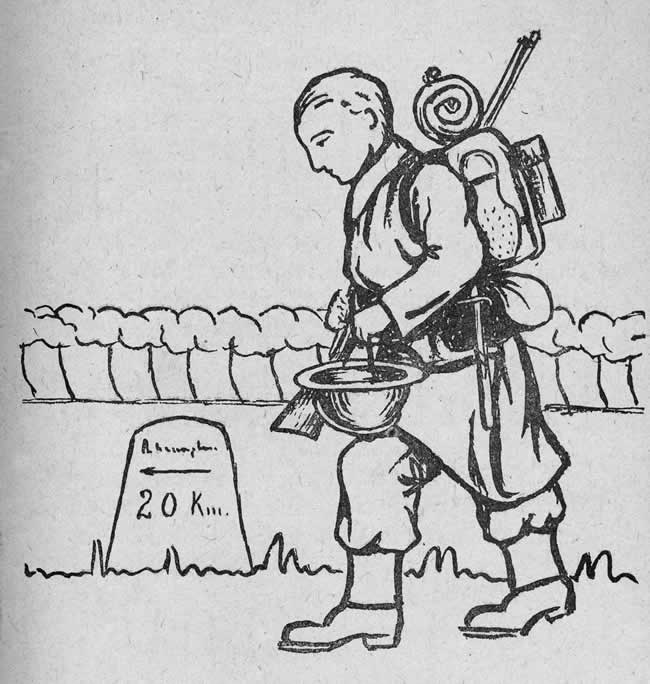

Ainsi fit Turlurette. Sur sa jeune figure basanée par la vie de plein

air, les muscles faisaient saillie, marquant un effort douloureux, et lui,

raidissant les jambes à chaque pas, il marchait le buste penché, pour faire contrepoids

au sac décidément trop chargé.

Il marchait le buste penché

Çà et là des chants s'élevèrent, des Sambre-et-Meuse, des Vlaamscbe Leeuw. des

Vers l'Avenir, chants dont quelques-uns connaissaient les strophes

et tout le monde le refrain. Turlurette et ses camarades y allèrent de

leur Valeureux Liégeois. Mais bientôt les courroies entrecroisées des

musettes, des gourdes, des masques, écrasant les poitrines, les voix se

firent défaillantes et peu à peu s'éteignirent ; d'un bout à l'autre de la

colonne l'envie de chanter était passée. Nous avons fait trois kilomètres et

demi, Turlurette, et il y en a au moins pour trois étapes !... Quatorze

kilomètres exactement !... Mais tu ne

dis rien !... A quoi penses-tu ?...

Je pense que voilà les trois tours de Furnes et que dans ce pays sans

beauté c'est presque la seule chose qui réjouisse un peu la vue. Supprime, par

la pensée, devant nous, Furnes et ses clochers et, sur notre gauche, la

guirlande blanche à franges vertes que forment les dunes, et il ne reste qu'un

pays d'une morne platitude...

Des tranchées de Pervyse, j'ai souvent contemplé la triple silhouette

qui s'élève au-dessus de Furnes. Un peu philosophe comme je le suis, je me

suis, souvent demandé si les ancêtres flamands n'avaient pas voulu dresser à

Furnes un symbole et comme un résumé de la Flandre. La tour massive de

Saint-Nicolas évoque la Force. La tour de Sainte-Walburge, toute fine et

élancée, monte vers le ciel comme une prière. La tour de l'Hôtel-de-Ville,

capricieuse et brillante fantaisie, rappelle la grande part faite aux arts dans

le passé flamand... »

Un coup de sifflet strident retentit : les compagnies s'arrêtèrent, On

forma les faisceaux et mit sac à terre. Les hommes s'affalèrent sur le talus de

la route et sur les tas de cailloux qui la bordaient. Au milieu de la voie, les

officiers, par petits groupes, causaient entr' eux.

Turlurette détacha le paquet de son ceinturon et le souvenir de Marthe

lui en revint à l'esprit. Lointaine, elle lui parut plus belle encore. Il se reprocha

cette timidité qui l'avait fait s'enfuir comme un malfaiteur : « C'est toujours

comme ça, se dit-il à lui-même, j'ai l'effusion rétrospective et je vois très

bien à présent ce que j'aurais dû lui dire ». Puis, en esprit, il esquissa la

belle lettre qu'il allait lui écrire, la remerciant chaleureusement et lui

faisant discrètement compliment de son joli visage...

La deuxième étape fut marquée par la rencontre, en deux fois, d'une

vingtaine de gros camions automobiles soulevant sur leur passage, avec les imprécations

des soldats, une longue traînée de poussière où venaient se condenser de fades relents

d'essence et de sueur.

Les sacs, surmontés de la couverture et de la toile de tente enroulées,

courbaient les torses et écrasaient la marche. C'était, tout au long de chaque

compagnie, un balancement pesant, irrégulier et pénible. On avançait la tête basse,

cherchant un peu d'ombre à l'abri de son chef de file.

Bon sang ! fit Jacques en poussant un soupir rauque, les aurons-nous

assez battues de nos souliers à gros clous, les routes de ce coin de Flandre ! Aurons-nous

assez cheminé, sac au dos, le long des canaux et des wateringues à face de

vitres jamais lavées !...

Moi, dit Turlurette, quand le paysage ne me dit rien, je tire un voile

dessus et tourne mes regards vers l'intérieur. Je vois alors au-dedans de moi-même

les ruisseaux clairs de chez nous qui dévalent en bruissant vers la plaine, les

villages accrochés aux collines, les routes en lacis, les échappées brusquement

entrevues au détour du chemin... et je vois aussi Liège, l'activité joyeuse des

rues, des places, des ponts de la Meuse... et, le soir, la coulée flamboyante

des fours et des terrils, au loin, déchirant la nuit...

Turlurette acheva d'un ton grave : « Tout cela, nous ne savions pas

combien nous l'aimions !... »

Puis ce fut le silence avec, chez Turlurette et ses auditeurs, des

retours de la pensée vers les jours d'autrefois avec une sensation

douloureuse de peine et d'exil avec une sourde aspiration vers un sort meilleur, vers une

destinée où il n'y aurait ni havresac, ni exercices fastidieux, ni travaux de

nuit dans la fange des tranchées... Et enfin, effaçant tout, images, pensées,

sentiments, ce fut l'accablement physique, la sueur roulant à grosses gouttes

sur les tempes lustrées ; la poussière desséchant les narines, les gorges, les

poitrines ; ce fut la marche encore, la marche toujours, le piétinement muet,

obstiné et résigné à la fois ; ce fut, chez Turlurette, plus frêle et plus chargé,

la meurtrissure lente, graduelle, fatale, des pieds, des hanches, des épaules

* * *

La seconde étape avait été dure. La troisième, qui comportait les cinq

kilomètres restants, devait être pour Turlurette une de ces étapes qui font

histoire dans la vie d'un fantassin.

Après avoir accroché son paquet successivement à gauche et à droite de

son, ceinturon, il avait fini, blessé des deux côtés et entravé dans sa marche,

par le suspendre à la bretelle de son fusil, ce qui ne faisait que reporter la

fatigue sur l'épaule déjà écrasée par les courroies du havresac... Celui-ci semblait.de

plus en plus lourd et de temps en temps Turlurette, d'un sursaut brusque, se

libérait pour une seconde de son étreinte...

Une voix s'éleva, derrière : « Voilà Turlurette qui donne de l'épaule ;

il tangue : il n'ira pas jusqu'au bout ». Turlurette ne l'entendit pas.

Bientôt on commença à rencontrer, de distance en distance, assis au bord

de la route, pansant leurs pieds ou s'épongeant le visage, des soldats qui n'avaient

pas eu la force

ou le courage d'aller plus loin. Epaves semées par la colonne,

ils la regardaient passer d'un il morne et comme s'ils avaient à se faire

pardonner

Dans les rangs, une tête parfois se levait et scrutait l'horizon :

jusqu'à perte de vue, la grand' route bordée d'arbres chétifs étirait son

double cordeau.

« Voilà enfin, tout là-bas, à gauche de la route, le moulin de

Nieuwenhove », dit Turlurette, « de là au cantonnement il n'y a guère que cinq

minutes... « Oui, je l'aperçois le moulin », fit

Jacques avec une mine découragée, « c'est bigrement loin ! »... Le fait est que

Jacques en avait son saoul et méditait depuis quelque temps de « lâcher ». Il

le fit peu après, s'étant arrangé pour que la sangle de son havresac fût

rompue.

Si Turlurette n'en fit pas autant, ce n'est pas que l'envie lui manquât,

mais il avait plus de réflexion que Jacques et plus de vaillance. Il savait que

le retardataire, outre qu'il n'a pas l'avantage d'être entraîné machinalement

par la colonne, est médiocrement accueilli à la cuisine de la compagnie et ne

trouve plus, pour se loger, que le plus mauvais coin du cantonnement. C'était

aussi affaire d'amour-propre. Jamais il n'avait « décollé » dans une

marche et son endurance avait été citée en exemple : il voulait faire honneur à

sa réputation. Il continua...

Il songea à tromper la longueur infinie de la route par une occupation

facile de l'esprit et se mit à compter les arbres. Mais quand il en eut compté

cent, il lui passa comme un brouillard dans la tête. Il voulut alors se réciter

à lui-même une de ces fables de La Fontaine qu'il savait par cur et dont le

charme lui paraissait toujours nouveau ; mais, décidément, sa mémoire elle

aussi se ressentait de la fatigue générale de la machine, car il ne put

retrouver que quelques bribes... Il se résigna...

Maintenant il allait l'il demi-clos, courbé, presque plié en deux,

soutenant son sac de la main gauche passée derrière le dos, le paquet attaché à

la bretelle du fusil lui brinque-ballant dans les jambes.

De temps en temps, levant la tête, il regardait les grandes ailes du

moulin-à-vent qui s'ouvraient comme un signe de salut et, insensiblement, se rapprochaient.

On y arriva enfin et de là on découvrit la ferme où on devait cantonner.

Ce fut, dans toute la compagnie, un soupir de soulagement.

Cinq minutes plus tard Turlurette était étendu sur la paille, et comme

Armand Bainville, milicien de la classe 13, lui disait en riant : « Eh bien, Monsieur

le volontaire de guerre, que pense-t-on de cette marche ? » Turlurette répondit

: « Je pense que celui qui n'en a pas fait de pareille ne saura jamais la somme

de jouissance qu'il ya dans une couche de paille fraîche, une gourde de café et

une assiettée de bonne soupe »...

MONSIEUR

VAN PIEPERZEEL ESPRIT FORT

Des événements d'août 1914 nous ont surpris tous, tous excepté M. van Pieperzeel. M. van Pieperzeel l'avait

bien dit.

Déjà plusieurs années avant la guerre, il avait tout prévu.

Avait-il assez répété à ses auditeurs, dans les estaminets de Molenbeek, que nous n'étions pas prêts, qu'il nous fallait

un demi million d'hommes, et que le gouvernement conduisait le pays à une catastrophe

?...

Ah ! si le gouvernement avait consulté M. van Pieperzeel !...

La face des choses en eût été changée...

Car il savait bien, lui, que l'Allemagne faisait des préparatifs

formidables !... Il savait bien, lui, que l'Allemagne avait de gros, des

très gros canons !... Il les avait vus, ces gros canons, sur un journal

illustré qu'il avait acheté à Dusseldorf où il se

rendait périodiquement comme représentant d'une grande maison de brosses de

Bruxelles. De retour à Molenbeek il avait montré à

ses partenaires de whist les gravures révélatrices et il avait dit simplement,

avec beaucoup de mystère et de sous-entendus : « Et ça !...» Eh

bien, tout ce qui était sous-entendu, tout ce que M. van Pieperzeel

savait... c'est précisément, dans leur déroulement stupéfiant pour le commun

des mortels, les grands événements dont depuis trois ans nous somme les témoins...

ou les victimes.

Quand un nouveau pays entre en guerre, avec ou contre nous, quand les

Allemands avancent ou reculent, quand le rouleau compresseur fait machine en

avant ou en arrière, c'est toujours conformément aux prévisions de M. van Pieperzeel, et il commence volontiers son petit commentaire

par des mots comme ceci : « il y a longtemps que je soupçonnais... Je disais

déjà avant la guerre à mes amis de Molenbeek... »

Si la justice était de ce monde, et si l'armée belge ne faisait pas fi

des capacités d'un chacun, il est évident que M. van Pieperzeel

serait pour le moment chef de bataillon ou officier adjoint d'Etat-Major. Mais il y a beau temps que la Justice a quitté

notre terre de misères, et tout le monde sait que nos contemporains ont

consacré le règne de l'incompétence.

Lorsque par hasard un vieil ami de Molenbeek rencontre

M. van Pieperzeel au front, et lui dit : « Comment

?... toujours soldat de deuxième classe ? », il répond flegmatiquement : « Des

étoiles, moi ?... Tu ne voudrais pas !

» M. van Pieperzeel laisse entendre qu'il s'en soucie bien, lui, des

galons et des étoiles !... Et si l'ami le pousse un peu sur ce point, il finit

par lui glisser dans l'oreille, en stricte confidence, la raison vraie, le fin

fond de la raison pourquoi... c'est rapport à ses opinions politiques : « Voilà

ce que c'est », dit-il avec l'air satisfait d'un petit martyr, « que d'avoir des

opinions républicaines ! »

D'ailleurs, pour n'avoir pas d'étoiles, M. van Pieperzeel

n'en brille pas moins par la profondeur et la justesse de son esprit critique,

comme aussi par l'universalité de son savoir.

L'esprit critique de M. van Pieperzeel

dédaigne, d'ordinaire, les sujets faciles, comme la qualité de la soupe, la

longueur des marches, la régularité des congés, et il se porte de préférence sur des questions d'ordre plus

élevé et qui conviennent mieux à la tournure éminemment scientifique de son

esprit : tracé des tranchées, disposition et solidité des abris, emplacement

des batteries, principes tactiques des vagues d'assaut... Ah ! pauvres officiers

du génie !... vous ne voyez donc pas que cet abri ne résistera pas !...

qu'il fallait le faire tout autrement !... et d'ailleurs pas là, mais

quinze à vingt mètres plus à droite... Vous ne voyez donc pas, Messieurs de l'Etat-Major, que cet élément de tranchée est tout juste pris

d'enfilade par la batterie boche qui est derrière Machin ?... Ah ! la, la, la

!...

La manière de M. van Pieperzeel est volontiers

hautaine et péremptoire. A de fastidieuses démonstrations, à des explications

compliquée !. M. van Pieperzeel préfère des

affirmations catégoriques, des jugements brefs et sans appel. D'un mot, d'une

épithète, il juge, sans admettre de réplique, son général aussi bien que son

sergent. Souvent même il se contente d'un haussement d'épaules significatif ;

tant pis si ses camarades ne devinent pas les raisons profondes que M. van Pieperzeel recèle dans les circonvolutions de son cerveau.

Très soucieux de ménager ses effets, ce n'est qu'exceptionnellement que

M. van Pieperzeel a recours aux grands jeux

oratoires, levant les bras au ciel et s'écriant : « C'est vraiment scandaleux !

»

Des mille rumeurs et faux bruits qui courent au front, l'oreille de M.

van Pieperzeel ne capte guère que les rumeurs

alarmistes. M. van Pieperzeel n'est peut-être pas

tout à fait le Père la Panique, mais il en est au moins le neveu. C'est lui qui

vient vous tirer par la manche pour vous conduire un peu à l'écart et vous dire

en mystère le petit ou le gros scandale dernier cri ; le général X... suspecté

de trahison, la division Y qui ne veut plus marcher ou que sais-je encore.

Nous autres, gens ordinaires, nous avons sur les hommes et les choses

des opinions dites opinions courantes. Nous pensons généralement, par exemple !

que Lloyd George est un grand homme d'Etat, que M. Vandervelde est socialiste

et M. Poincaré républicain, que Paris est la plus belle ville de France, que

l'Allemagne ne regorge pas de vivres... Mais M. van Pieperzeel

n'est pas de cet avis, et il a comme ça sur beaucoup de points une opinion particulière

à lui et qui le distingue du commun des mortels.

Il fut un temps où, dans sa compagnie, M. van Pieperzeel

passait aux yeux des camarades pour un oracle et une sorte de génie méconnu.

Mais depuis, son crédit a bien baissé, et quand il plastronne devant ses

familiers, parlant de la situation politique d'Europe, du prochain changement

de secteur ou de l'offensive qui se prépare, on voit, un peu de tous côtés,

s'esquisser des sourires sceptiques.

Il a beau avoir causé dernièrement avec un de ses amis qui est quelque

chose au Grand Quartier... son beau temps est passé !

Pour retrouver un auditoire suspendu à ses lèvres, il faut maintenant

que M. van Pieperzeel aille en permission dans le

Midi où l'invitent des réfugiés de Molenbeek. Sur le

petit train départemental qui doit le rendre à Attichy-les-Oies, au milieu des

bonnes femmes qui s'en vont au marché, M. van Pieperzeel

se sent écouté. Il retrace alors à grands traits l'histoire (édition van Pieperzeel) des derniers événements politiques et

militaires, juge de haut les Belges, les Anglais et les Américains, daube sur

les généraux, gourmande les ministres, rectifie les communiqués officiels, à moins

quil ne daigne décerner des prix de tactique ou des accessits de stratégie...

Curieux un jour de connaître d'un peu plus près la personnalité si

marquée de M. van Pieperzeel, je l'interrogeai sur la

bataille de l'Yser, à laquelle il participa, et je constatai tout de suite

qu'il avait dans son répertoire plusieurs récits fort dramatiques de la grande

bataille. Mais comme il me semblait y avoir dans ces récits quelques

incohérences, je poussai l'indiscrétion jusqu'à m'informer, à la compagnie dont

il faisait partie autrefois, du rôle joué par M. van Pieperzeel

au cours de ces sanglantes journées. Là, de méchantes langues m'ont prétendu

que M. van Pieperzeel, tandis que son unité était

fortement engagée au nord de Dixmude, se tenait roulé en boule dans la cave à

charbon d'une petite maison de Caeskerke. Il y

méditait, dit-on, sur les propriétés destructives de l'artillerie moderne et

sur le caractère hautement périlleux du métier de fantassin.

OÙ UN JEUNE

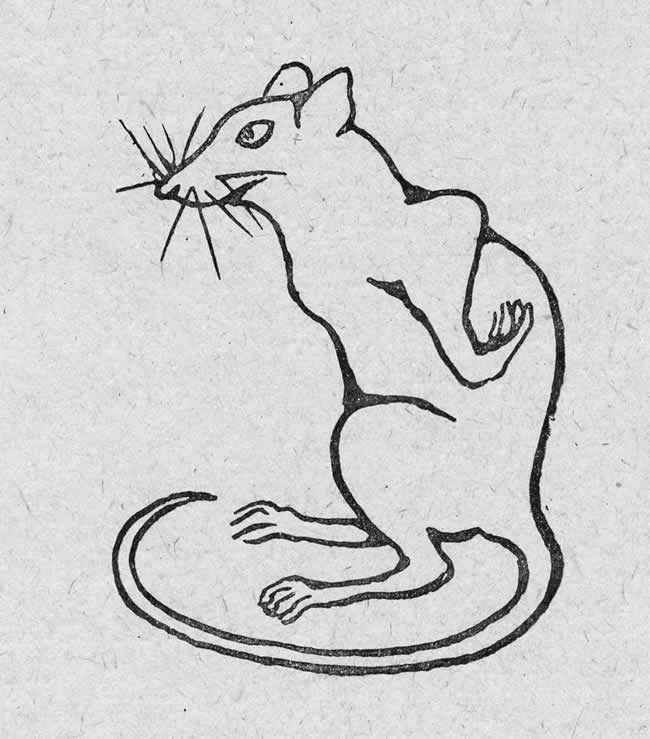

RONGEUR RACONTE SA PREMIÈRE SORTIE OU LE POINT DE VUE DU RAT

Jai vécu jusqu'ici dans le trou familial où mon père et ma mère

m'apportaient la nourriture quotidienne. Mais voilà que hier l'auteur de mes

jours me tâte la musculature, examine ma mâchoire et me dit : « A ton âge,

mon fieu, je gagnais ma vie : tu vas tirer ton plan ! » A l'instant je

m'en vais à la trotte menu, filant-droit devant moi, à travers la plaine de

Flandre, et je ne tarde pas à m'apercevoir qu'il ne suffit pas de trotter le nez

au vent pour trouver la pâture, qu'il faut chercher.

M'étant arrêté pour scruter l'horizon, je découvre vers la gauche une

longue digue faite de petits blocs superposés. Je devine car, comme l'a dit un

grand poète Rat :

« Il y a dans tout Rat un chasseur qui sommeille »

Je devine, dis-je, que par là « il y a bon » à ronger. Je fais un à

gauche par quatre pattes et je prends cette direction. Un large fosse me sépare

de la digue, mais, justement, une planche fait pont et je l'enfile.

Les petits blocs superposés sont des sacs de toile grise. J'y porte la

dent, mais pouah ! ils vous ont un goût de sel anglais !...

Je furète, gratte, fouille, renifle et finis par tomber sur un amas de

boîtes métalliques montrant, par leur flanc entr'ouvert, des restes méprisables

de viande conservée. J'y touche à peine ; « Du Plata,

vertu dieu ! c'est bon pour des goujats ! »

Continuant ma route, je rencontre encore quelques vieux « rabats de cols

» à barbe blanche, indignes de figurer au déjeuner d'un jeune rat de bonne

famille.

Après avoir longé la digue assez longtemps sans rien trouver de vraiment

« chouette » je m'avise de passer de l'autre côté. Comme, c'est pour moi l'inconnu,

je prends mille précautions, utilisant tous les couverts du terrain et ne

cheminant jamais qu'en position défilée. Pour descendre l'autre versant, je

redouble de prudence et grâce à mon poil brun foncé, je passe inaperçu entre

les mottes de terre. Houp ! un petit saut et m'y voilà !

Tapi dans un coin, j'inspecte les lieux. Je suis dans un chemin tortueux

en déblai.

Dans le talus du côté de la digue il semble y avoir de vastes

appartements. Par une porte mal close filtre un rais de lumière. Je m'avance narines

ouvertes. Un parfum délicieux arrive jusqu'à moi et me grise à mesure que

j'approche. C'est le même fumet affriolant qui se répandit dans notre repaire familial

le jour où mon père, fou de joie, y apporta une rondelle couleur orange et me

dit en me frottant amicalement le museau : « Ceci, mon fieu, c'est du

camembert ! je te le recommande ! »

A n'en pas douter, le camembert qui maintenant me fait mourir d'envie

est dans l'appartement éclairé, probablement dans cette « besace » pendue

non loin de la porte. Mais que vois-je ? au fond de la pièce, un animal d'une

espèce inconnue pour moi, plus gros qu'un chien et plus petit qu'une vache est

là assis sur sa partie postérieure. La tête touche presqu'au plafond. Bien

qu'il ait l'air assez indolent et plutôt doux de caractère, je ne suis pas

rassuré. Je me rappelle à propos un dicton latin que j'ai lu dans un vieux

bouquin moisi : « Audaces fortuna Juvat ! » J'avance comme du velours et je passe la tête

par un trou pratiqué dans une planche de la paroi.

Mais alors l'hôte solitaire de ces lieux porte tranquillement un de ses

membres antérieurs sur un gros bâton ferré et le saisissant dans ses griffes, il

s'apprête à m'en asséner un coup sur le museau...

A ce geste de brutale sauvagerie je reconnais que j'ai affaire à un homme,

à l'ennemi juré de notre race... et je juge prudent de me retirer...

MONSIEUR

HONORAT AUX TRANCHÉES Dédié à mon cher E.

C. Pharmacien

militaire.

Monsieur Honorat ne pouvait se faire à l'idée qu'en sa qualité de

pharmacien militaire il rentrerait à Bruxelles sans avoir rien vu de la guerre.

Souvent il se disait, en malaxant ses pâtes et ses onguents : « Je

n'aurai vu ni un combat ni une tranchée et je ne ferai jamais devant ma femme figure

de guerrier. » Un soir il arriva au mess avec des éclairs dans les yeux

et, tapant sur l'épaule du docteur Ziribade, il lui

dit : « Demain je t'accompagne aux tranchées ! c'est décidé ! » Dix paires de mains

se levèrent à la fois pour féliciter, M. Honorat, et il ne fut plus question,

au cours du souper, que de sa mâle résolution.

Rentré chez lui M. Honorat fut 1ui-même un peu surpris de son audace.

Tous les récits de bombardements par obus à gaz, de tirs de barrage, de raids,

qu'il avait entendus ou lus, hantèrent son imagination, et il se sentit, comme

les héros de la tragédie, ballotté entre

des sentiments contraires. Mais une seconde vague d'héroïsme passa sur lui et

elle l'emporta.

Le lendemain M. Honorat s'équipa et il adorna sa tête de joli garçon de

ce casque belliqueux qu'il trimbalait avec lui depuis deux ans et qui n'avait jamais

servi. Il se munit de provisions de bouche, vérifia minutieusement son sachet

de pansement et son masque, glissa dans sa poche quelques petits flacons

(éther, rhum, etc.), se gardant bien d'oublier l'appareil photographique qui

devait transmettre à Mme Honorat et aux amis de Bruxelles, sinon à la

postérité, le souvenir de cette mémorable journée.

« Tu es vraiment bien avec le casque », lui dit Ziribade

quand il vint le prendre, et cela fera à merveille sur les photos ».

On partit. Après une heure de marche on s'engagea sur une passerelle qui

filait à travers champs. Le disciple d'Esculape marchait en avant, l'homme aux

infaillibles remèdes suivait silencieux. De temps en temps on croisait des téléphonistes,

des artilleurs, des géniemannen. On rencontra un colonel qui remarqua le

collet vert, rendit le salut, un peu intrigué

puis sourit.

Bientôt on vit se dessiner au loin une ligne brune :

« La troisième ligne ! » fit Ziribade.

« Comment ? la troisième ? nous n'en avons cependant encore traversé

aucune... »

« La troisième, bien entendu, quand on vient de l'avant ; c'est ainsi

que l'on compte... »

« C'est vrai, que je suis distrait !... mais à propos

pas de danger

ici, n'est-ce pas ?... » Il n'avait pas achevé ces mots que deux obus tombaient

sur la troisième ligne, à quelque cent mètres à gauche de la passerelle.

M. Honorat sursauta.

« Presque pas » dit Ziribade qui sifflotait «

la Madelon ».

« Ecoute, mon cher, personnellement je ne crains pas le danger ; mais

songe que j'ai femme et enfants ; et si j'allais me faire... Où te réfugies-tu,

d'ordinaire, dans des cas comme celui-ci ?... »

« Oh ! simplement, dans le calcul des probabilités ; abri suffisant

contre faible bombardement sur zone étendue... »

Ziribade développa sa théorie, et comme on

allait franchir la troisième ligne, le pas de M. Honorat devint hésitant.

« Eh bien ? »fit Ziribade. « Un peu de froid

dans le dos ?... de plomb dans les jambes ? »

« Oh, que non !... mais je réfléchis

Toi, tu es en service

commandé. S'il t'arrive malheur, tu es victime du devoir. C'est beau, cela, et

puis, ma foi... C'est le service... Mais moi ? »

« Toi ?... c'est beaucoup plus beau. Toi, c'est, sans obligation

aucune, le défi, le gant lancé à la Camarde ! C'est, tout pur, tout grand, tout

beau... le geste ! »

M. Honorat redressa la tête, raffermit le pas et, dans son âme, il jura

de le faire, le geste... et jusqu'au bout.

« La troisième ligne »

Se sentant bien maître de soi, il eut le sang-froid de braquer son

appareil sur le nuage de fumée qu'un 7.7 venait de soulever.

A mesure qu'on avançait, Ziribade, du bout de la

canne, signalait au passage les batteries, les blockhaus, les dépôts de

munitions.

La deuxième ligne était occupée. Devant les abris, des soldats, par

petits groupes, causaient. L'un d'eux dit à mi-voix : « Regarde le second...

quel air il a ! On dirait un civil ! » Le propos vint jusqu'aux oreilles de M.

Honorat qui, vexé, essaya de se donner la démarche fatiguée et le visage

indifférent de Ziribade.

On pénétra dans un boyau en zig-zag qui

conduisait à la première ligne. Les coudes étaient brusques, et deux ou trois

fois M. Honorat alla buter du nez contre le parapet ; mais au bout de cinq

minutes il fut fait à cette petite gymnastique et réussit à suivre Ziribade, faisant une grande révérence quand celui-ci

inclinait légèrement la tête, et reculant de trois pas quand il s'arrêtait.

« Nous arrivons à un observatoire fit Ziribade

; et prenant un peu à gauche il monta sur un léger tertre d'où, à travers le

créneau d'un solide bouclier, on apercevait notre première ligne...

« Mets-toi là, et regarde... » M. Honorat, prudent et un peu ému, avança et passa

la tête. Il constata d'abord que le bouclier avait bien trois centimètres

d'épaisseur puis il écarquilla les yeux, tandis que Ziribade

lui donnait d'amples explications.

Cela durait depuis quelque temps lorsqu'un projectile s'abattit avec

fracas sur la première ligne.

« Ce n'est rien », fit Ziribade. «

C'est une bombe. Ne t'en fais pas : il en viendra encore, mais c'est tout pour

la première ligne. Tu vas voir. » Effectivement, l'une après l'autre, six

bombes s'abattirent.

« C'est que »,reprit Ziribade « les

Allemands sont des gens méthodiques et qui savent ce qu'ils veulent

Tiens, en

voilà encore une ! Remarque bien qu'on la voit avant qu'elle ne tombe !

»

« Oui ! oui ! on la voit ! » s'écria M. Honorat. « C'est comme un gros

point noir qui monte, monte presqu'à pic, semble hésiter un instant puis

dégringole !... Et cette gerbe de terre qui jaillit !... c'est, dans son genre,

vraiment beau. On jurerait voir un magnifique pin sylvestre qui surgit du sol,

lance son tronc vers le ciel, épanouit son dôme, existe une seconde, puis

s'affaisse en une pluie noire ! »

« Ouais ! » ricana un piotte qui passait par là, et n'avait pas remarqué

le collet étoilé des deux observateurs, « mais faut savoir, l'ami, que, vu d'en

dessous... ce n'est pas tout à fait la même chose ! »

Quand le bombardement fut terminé, Ziribade s'engagea

dans le boyau conduisant à la première ligne, et nous devons à la vérité

historique de dire que M. Honorat le suivit.

« A trente mètres des Boches » dit mystérieusement Ziribade.

On jeta un coup d'il rapide sur les tranchées ; puis le docteur

photographia son ami dans trois attitudes différentes. Dans la première, vu de

face, le front pensif, il consultait un plan directeur ; dans la seconde, vu de

côté, il observait les lignes allemandes au périscope : dans la troisième vu de

face et assis négligemment au fond de la tranchée, il déjeunait d'une

démocratique boîte de plata.

« Maintenant je te laisse » dit Ziribade : «

J'en ai pour une heure ou deux au poste de secours, puis je te rejoins. Si par

hasard on bombarde, voilà un bon abri en béton ».

M. Honorat, sans attendre le bombardement, alla s'asseoir dans l'abri,

qui était vide, et là, seul, il s'abandonna à ses réflexions. Il songea que

l'heure qu'il vivait marquerait dans sa vie ; qu'il était, lui aussi, pour le

moment, un de ces héros des tranchées qui ont fait le sacrifice de leur vie sur

l'autel de la Patrie ! Ziribade, à son

retour, lui proposa de visiter la première ligne jusqu'à la limite du secteur ;

mais il lui fit observer qu'il était déjà tard, qu'ils auraient du mal à

rentrer pour la nuit, et que d'ailleurs sa curiosité était pleinement

satisfaite. Le docteur n'insista pas.

Ils revinrent donc dans la petite ville de X... et quelques jours après,

le mess des médecins, vétérinaires et pharmaciens offrait à M. Honorat un pilulier

d'honneur portant l'inscription : « A notre ami Honorat, en témoignage d'estime

et d'admiration ».

LENTUS lN UMBRA

Me voici depuis trois jours aux tranchées, et si en ce moment un « quinze »

s'avisait de descendre sur la frêle machine humaine que je suis, on dirait sans

doute que je suis tombé face à l'ennemi. Ce ne serait cependant qu'une façon de

parler, car étant « mollement étendu à l'ombre », sur ma capote et ma

couverture, je ne puis guère « tomber », et de plus je dois bien avouer que je

ne suis pas « face à l'ennemi » : je lui tourne le dos. C'est moins épique, mais

plus commode. Je fais face à l'ouverture de mon abri, et au grand carré qu'elle

découpe dans le ciel.

Autour de moi, et bien qu'il soit près de midi, quatre « jasses » dorment à poings fermés. C'est que hier soir, et

jusque bien tard dans la nuit, ce fut le déchaînement infernal, le grand jeu

des bombes, obus, grenades et autres engins à vous, énerver et vous empêcher de

dormir :

Ce matin, c'est le calme.

Je viens d'éprouver combien fausse est l'assertion de Boileau : Un

diner réchauffé ne valut jamais rien.

J'ai fait grand honneur aux reliefs de mon repas d'hier, et on voit bien

que Boileau n'a jamais été piotte.

Maintenant j'allume le calumet de la paix...

Midi est vraiment le « roi des étés », et juin donne de la beauté à

toutes choses... Voilà, à trois pas devant moi, des orties et des chardons qui,

s'inclinant doucement au souffle de la brise, ne sont pas sans grâce. De ce

trou d'obus qui est un peu plus loin et que remplissent de grosses mouches noires

au vol circulaire, il sort un bourdonnement incessant et monotone dont la douce

mélopée sied très bien à ma méditation paresseuse.

Et ces trois sinistres troncs d'arbre tout dépenaillés ? me dira-t-on...

Eh bien, eux aussi ils ont leur beauté, toute morale celle-là !

Ils m'apparaissent comme des exemples de farouche énergie.

Les obus ont brisé, haché, emporté jusqu'à la dernière de leurs

branches, et ils restent là, comme un défi, lançant encore vers le ciel et vers

la lumière quelques jeunes pousses audacieuses. D'autres coups les frapperont.

Ils les attendent patiemment. Ils tiendront jusqu'au bout ; Ce sont de vieux

stoïciens.

Et en haut c'est le ciel, un ciel bleu pâle parsemé de nuages blancs.

Ces nuages viennent d'arriver de la mer et ils cheminent tranquillement, se mêlent,

se démêlent, se chevauchent ; par-ci par-là des stries sombres font redouter

des rassemblements séditieux.

Le bourdonnement des mouches noires devient plus fort. Décidément elles

exagèrent. En prêtant l'oreille, je m'aperçois que le chur des mouches vient

d'être renforcé à mon insu par le ronronnement des grands insectes métalliques

qui se baladent dans tous les coins de l'horizon. En voici un qui apparaît dans

mon carré de ciel. Il va bon train. Holà ! Monsieur l'aviateur ! ... il n'y a

donc pas quarante degrés de chaleur, là-haut ?... Tiens... c'est un Boche !...

Il a vu dans le lointain quelque chose qui ressemble à une énorme saucisse, et

par ce temps de jours sans viande...

Mais voici qu'un autre avion s'amène et s'interpose. Les deux oiseaux

hostiles vont-ils en venir aux prises ?... Hardi ! l'Allié ! du fond des

tranchées toute la piotterie vous contemple !...

Décidément ils ne sont pas combatifs ! .... Après avoir eu l'air de foncer l'un

sur J'autre, les deux adversaires ont jugé bon d'effectuer, chacun de leur côté,

un superbe virage qui va les ramener à leur point de départ :... A présent je

ne vois plus dans le ciel qu'une espèce de gros mammouth sans pattes. Sans

pattes ni ailes, comment a-t-il pu s'élever de terre ?... Ne serait-ce pas

quelque monstre échappé d'une kermesse sidérale, en rupture de ménagerie ?...

Mais alors, comment ne s'est-il pas abattu sur le sol comme un vulgaire

aérolithe ? Pourquoi, à un moment donné, bêtement, a-t-il cessé de choir ?...

Peut-être, résidu informe des cités planétaires, ignore-t-il nos lois de la

pesanteur ? Ce serait bien excusable, venant de si loin ! A moins qu'énorme

pantin retenu par un fil invisible, il ne soit le jouet favori de quelque jeune

prince de la Voie Lactée...

Mais non !... je déraisonne !... tout cela c'est de l'imagination surchauffée,

du quarante degrés de chaleur, du roman, du Jules Verne ! Le monstre est tout

simplement un de ces bons vieux Captifs qui montent quotidiennement par les

soins de nos équipes d'aérostiers !... Le mastodonte n'a d'ailleurs aucune

importance, et il n'est intéressant que par le petit panier qui s'y trouve

suspendu. Dans ce petit panier est l'homme aux yeux d'Argus, qui scrute

l'horizon et prévient les manigances de l'ennemi... Ce petit panier, que d'ici

je ne vois même pas, porte véritablement, les yeux de l'Armée. Car l'Armée a

des yeux, comme elle a un cerveau, qui est le G. Q. G., comme elle a un

épiderme ultra-sensible, qui est la Censure Militaire. Nous, les piottes, nous

sommes les pattes, des pattes qui marchent beaucoup et qui ruent quelquefois ; et

nous sommes un peu aussi... le ventre : demandez plutôt à l'Intendance !...

Il ne faut cependant pas pousser trop loin la comparaison de l'Armée

avec un être vivant ; car remarquez que chez un animal, l'organe délicat et précieux,

les atomes subtils qui règlent la machine, ça se trouve dans la tête, c'est-à

dire en avant : « omnia prona animalia » ; tandis que

l'Armée,... la Nature l'a constituée autrement. Elle rentre donc dans une

zoologie spéciale...

Alors que mes regards et mes réflexions sont attachés au Captif, et,

c'est le cas de le dire, captivés, voici que commence ce que les communiqués appellent

une faible activité d'artillerie.

Toutes les trois ou quatre minutes, un obus passe au-dessus de moi, mais

à bonne hauteur.

On peut dire des obus ce qu'on peut dire des femmes, des commandants de

compagnie, des porte plumes réservoirs et de beaucoup d'autres choses encore, à

savoir qu'il y en a de deux sortes.

L'obus qui passe haut trace dans l'air une courbe harmonieuse et sa

musique est douce à entendre.

Mais l'obus qui arrive de plein fouet, rasant le parapet avec un

sifflement de locomotive, celui-là est sans charme et sans beauté.

Il soulève un nuage de poussière, répand un petit vent glacé sur son

passage, fait se courber d'instinct les échines et rompt la méditation du piotte ou

jette le désordre dans ses écritures.

Pont de Steenstraete, 7 juin 1917 LE MANDAT Etude Pathologique

Il est à peu près possible, après trois ans de tranchées, de déterminer

l'importance du mandat dans la guerre moderne et d'établir l'état d'âme et de

corps du soldat qui reçoit, a reçu ou va recevoir un mandat.

Avant de recevoir un mandat, le soldat passe généralement par une

période dite « de purée », laquelle dure plus ou moins longtemps et finirait, si

elle s'éternisait, par ronger, par miner, par saper l'organisme, par ruiner à