Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

Lucie Dejardin[1] Hiercheuse, première femme Députée Socialiste et

Résistante

Préface « (Qui sera assez vil pour être esclave? » (Robert BURNS) En m'envoyant le manuscrit, l'auteur me dit: « Voici l'enfant de tant de prières et de larmes » ! Personne ne s'y trompera : c'est l'enfant de la fidélité et de la piété. Ce livre est écrit par une Ecossaise. On en douterait, tant la langue en est fluide et pure. En le parcourant, j'ai cru à une supercherie, puisque l'auteur a poussé l'amour de notre Wallonie ouvrière jusqu'à s'assimiler notre patois, le plus hermétique et le plus coloré de tous ceux de langue d'oïl. Toutefois, en lisant attentivement, on retrouve dans ces pages robustes, les accents de Blake et de Robert Burns, ces poètes compatriotes d'Esther Chalmers, qui ont salué de mâles accents l'aube des affranchissements réparateurs. On y retrouve aussi ce lyrisme anglais si particulier, fait à la fois de hautaine pudeur, d'ardeur passionnée et d'humour attendri. Esther Chalmers est une transfuge de sa

classe. Elle aurait pu rester en Angleterre et y vivre l'existence nonchalante

des classes privilégiées. Mais elle appartient précisément à ce pays qui a

donné des hommes comme Robert Owen, qui ont résolument tourné le dos aux

privilèges dont ils étaient accablés. Avec une silencieuse générosité, elle

s'est vouée tout entière à la classe ouvrière du pays de Liège. Cette Ecossaise

réservée, volontairement effacée - trop effacée au gré de ses fidèle amis - a

le don très rare de dire des choses lourdes de sens en peu de mots. Des mots

humbles et simples qui conviennent à des douleurs anonymes. Elle se défend d'avoir

rédigé une biographie romancée. Elle a fait mieux. Elle a écrit la Vie. La Vie

avec un grand "V». Avec toutes ses cruautés, ses défaites et ses trahisons.

Mais aussi, avec la griserie des combats, l'orgueil des jours de victoire et ses

injustices qui enfantent les fécondes révoltes. En retraçant la vie de Lucie

Dejardin, l'auteur de ce livre pathétique écrit sans pathos. Son texte baigne

dans une subtile sensibilité. Cette sensibilité britannique qui a horreur de la

sensiblerie et où l'humilité et l'orgueil se mélangent d'étrange façon. Avec

une merveilleuse lucidité, elle a saisi le tragique de la condition ouvrière,

avec ses frustrations, ses humiliations, l'anéantissement de la personnalité

par la monotonie des tâches, les tortures de la faim, l'angoissante

interrogation devant la finalité des épreuves docilement acceptées. La vie de Lucie Dejardin,

c'est le réquisitoire contre un régime où les hommes, les femmes et les enfants

ne peuvent choisir leur itinéraire humain. Parce qu'il est déterminé, en dehors

d'eux-mêmes, par des forces monstrueuses et tyranniques qui s'habituent mal

aujourd'hui à être enchaînées par la solidarité ouvrière. Lucie avait une nature

volcanique. Son éloquence était éruptive. Elle était tout le prolétariat à elle

seule. Elle en avait la généreuse indignation devant l'iniquité. Ce Spartacus

féminin faisait écho aux rancœurs séculaires accumulées au cours d'une longue

histoire de vaines rébellions. Ses rocailleuses invectives contre le désordre

social établi jaillissaient de sa bouche comme des blocs de lave d'un cratère.

Elle apportait, dans ses âpres sarcasmes, la certitude d'éclatantes

réparations. Elles sont venues, grâce à des femmes comme elles, s'immolant sans

réserve au service de leur sexe, doublement exploité. Elle portait ses blessures

comme les drapeaux écarlates qu'elle brandissait dans les cortèges où grondait

la colère des déshérités. C'étaient les plaies des générations innombrables

englouties par la misère et les privations. C'est parce que son destin

se confond avec celui de ses compagnes qu'elle les a menées victorieusement

vers leur libération. En même temps, elle leur

apportait sa cruelle expérience des réalités quotidiennes, des servitudes

domestiques, du salariat féminin. Elle en portait les cicatrices sur elle-même.

La destinée, d'une poigne de fer, l'avait conduite durement sur les chemins

ingrats de la misère humaine. J'ai eu le privilège de faire campagne, au

côté de Lucie Dejardin, contre la guerre, cette exécrable absurdité. Puisque ceux

qui la gagnent sont presque sûrs de perdre la paix. Puisqu'elle ne rapporte

iamais rien à personne, sauf à une infime minorité qui en tire des profits

inavouables et déshonorants. Peut-être, avant d'écrire

cette biographie, si magnifiquement réussie, Esther Chalmers avait-elle relu sa

vieille Bible : « La colère des hommes ne

réalise pas la justice de Dieu ». Le frère de Lucie, Joseph Deiardin, député

socialiste comme elle, en même temps qu'elle, fut un chef syndicaliste

exemplaire. Son incomparable sagesse, ses vues profondes sur le rôle historique

des mineurs dans l'évolution sociale, ont fait de lui le plus désintéressé le

plus éminent, le plus éclairé de ceux qui préparèrent la souveraineté du

travail. Lucie est née la même année que Joseph Wauters. Pour moi, ces trois êtres

sont confondus dans le même et tendre respect. En écrivant ce livre, qui

n'avait vraiment pas besoin de préface, Esther Chalmers s'est acquise une'

créance privilégiée à la gratitude de notre classe ouvrière liégeoise. Arthur Wauters. Avant-propos Lucie Dejardin aurait voulu

raconter, aux jeunes d'aujourd'hui, ce qu'était la vie ouvrière à

l'époque où leurs pères ont créé le Parti Ouvrier Belge. Elle trouvait qu'à

côté de l'histoire des faits et

des hommes marquants dans l'essor du

mouvement ouvrier, il y avait place pour une chronique plus modeste: celle des

anonymes, celles des conditions familiales à l'intérieur des logis obscurs d'où

sortaient des hommes pour aller peiner, mais aussi pour prendre conscience peu

à peu de leur force, pour faire

enfin valoir leur droit à une vie meilleure. Le destin ne lui a pas permis de réaliser son projet. C'est pourquoi j'ai tenu à rassembler ces quelques

souvenirs d'enfance et de

jeunesse de cette femme

remarquable, née dans un coron du pays de Liège, qui siégera, un jour, au Palais de la Nation. Avant tout, qu'il me soit permis de m'incliner devant la mémoire de sa mère, symbole du courage et des souffrances des femmes du peuple d'avant notre ère. Que la

sincérité de mon admiration

devant cette Wallonne, qui savait rire et chanter « malgré tout », me fasse pardonner l'indiscrétion de pénétrer dans l'humble demeure où naquit Lucie Dejardin, le 31 juillet 1875, de Marie Rosette, épouse Dejardin, hiercheuse

du fond, et d'André Dejardin,

mineur. E. B. Chalmers. Liège 1952. Les six enfants sont couchés, dans

la mansarde qu'ils partagent avec un précieux restant de pommes de l'automne

dernier. Ils dorment à poings fermés sur leur paillasse bourrée de feuilles

sèches, car peu leur chaut que maman va bientôt mettre au monde son septième

enfant. Le père qui prend volontiers sa petite

goutte a répétition ne veut pas boire cette nuit-ci, puisque Marie en est là,

encore une fois ... Non pas qu'elle se fait plaindre. Cela ne lui viendrait certes

pas à l'idée ... Fille de mineur, travaillant elle-même

au fond de la mine depuis son adolescence, c'est dans la mine qu'André l'a

courtisée. Puis, sortant quelques heures au jour, on s'est marié. Parce que la race doit continuer ? Parce

que c'est la coutume ? Peut-être. - Parce que c'est comme cela

la vie. Et parce que c'est comme cela la vie,

Marie continuera de travailler. «Travailler» s'entend travailler pour un

quelconque patron, naturellement: un ménage se fait en supplément ignoré et

sans valeur. C'est pourquoi Marie, mère et ménagère, n'est pas moins hiercheuse

de fond. Ployée dans l'écrasante chaleur des tailles à longueur de journée, elle

traine, elle pousse ses wagonnets. Mais avant et après ses douze heures dans la

mine elle est libre de faire son ménage.

Il lui est déjà arrivé, comme à bien

d'autres femmes de mineurs, de s'accoucher à fond de fosse. Mais aujourd'hui

elle est rentrée à temps, avec la remonte de huit heures du soir. Ainsi elle a

pu lessiver ses hardes de travail et celles de son mari et mettre dormir les

enfants. Avant de se coucher, à son tour, elle a attaché un drap au pied du

grand lit de chêne - ce chêne poli par des bras de femme depuis des siècles. Il fait calme dans l'unique pièce du

rez-de-chaussée qu'éclaire à peine un quinquet posé sur la cheminée. Sur les

deux bougeoirs, le Christ en cuivre, le « Sani » accroché au mur près du poêle,

la flammette danse une étrange sarabande. A part cela rien ne bouge, sinon le

balancier de la pendule, marchandée un dimanche matin sur la Batte et « rafistolée

» par le père. Son tic-tac résonne creux, inexorable, dans la maison étroite et

basse. Dix heures! Marie s'étire, se cramponne à son drap.

Ses yeux, qu'elle a d'un gris-bleu voilé, semblent regarder au loin, cherchant

quelque chose au-delà des quatre murs fraîchement blanchis à la chaux ... En

effet, André a «reblanchi» le mois dernier. Mais ne vous imaginez pas que c'est

par égard pour sa femme. On ne fait pas de pareil frais pour un accouchement,

surtout avec la chaux à 3 cens au kilo. Mais André est conscient de ses devoirs

religieux ; le mois dernier il y a eu la Fête Dieu, et au mois de septembre il

y aura la fête paroissiale. Onze heures. L'enfant se fait plus

pressant. Marie sent qu'il est temps d'aller chercher la sage-femme. Restée seule, son regard se mouille.

Vaguement, elle regarde courir les ombres au plafond, l'esprit vide. Elle a eu

son heure de révolte quand elle s'est sue enceinte encore une fois. Mais maintenant

elle ne songe qu'à une chose: être quitte de ce poids obsédant. La porte s'ouvre. C'est André qui ramène

la sage-femme. Elle s'affaire, active le feu, remplit la bouilloire qui

ronronne sur le poêle. Les draps pour laver l'enfant ? Pour

l'emmailloter ? « Po fahi l'èfant ? » Les voici. La sage-femme fait l'inventaire

des petits langes soigneusement rapiécés, les bandes pour l'enfant, la première

ceinture. Elle connaît bien ces maigres layettes, qu'on prête de famille à

famille au village. Et la bassine ? Ah ! ben oui, la bassine, elle s'est

laissée aller hier. Mais André l'a reclouée. Baquet en lattes, à fond de bois

dur, elle tiendra encore. La sage-femme peut avoir tous ses

apaisements. Il y a de quoi recevoir décemment le nouveau-né; laver, empaqueter

ses petits membres. La bonne femme débite son boniment de

commerce. « Ne te retiens pas de crier! Cela

te soulagera! » Mais Marie ne veut pas crier, trouvant

qu'il faut garder certaines choses pour soi. Les douleurs que l'on sent c'est

pour soi, pas pour les autres, même les plus proches. Les ombres courent toujours au plafond. Sur sa chaise au pied du lit André

soupire. Marie le regarde, le sourire compatissant. Il est plus las qu'elle !

Et à quatre heures déjà il faudra qu'il s'apprête pour aller travailler. La

sage-femme découvre le ventre gonflé; palpe, soupèse du regard. « Ce sera un gros garçon! »

annonce-t-elle avec son assurance professionnelle. En attendant, ce sera une septième

bouche à nourrir, c'est tout. En attendant quoi ? En, attendant la vie. C'est bien simple. Les garçons vont au

travail. Les filles aussi. Mais elles courent davantage de risques. Mieux

vaudrait un garçon encore, quoique la maman aurait bien besoin d'une paire de

bras de fille dans le ménage. Il ne faut pas penser si loin. Qu'on la

délivre seulement de son fardeau ... Ah ! voici du nouveau ! Marie descend

dans un puits sans fond. Un puits où l'on n'est plus qu'une chose qui souffre,

tiraillée, écartelée, transpercée de pointes de feu. On entend miauler derrière la maison.

André laisse entrer le chat, et par la porte entre baillée on voit la

silhouette d'un pommier se profiler un instant sur le ciel clair de cette nuit

de la Saint Jean. Grisette saute sur le lit, pour

s'allonger contre sa maîtresse. André finit par s'assoupir, malgré le

remord confus qui le tiraille, comme chaque fois que Marie en est là. ... Une heure vient de sonner au clocher

de St-Lambert, là-bas dans le fond de Grivegnée. Marie s'étire de nouveau, s'accroche de

nouveau au drap. La sage-femme l'encourage à forcer. Au bout d'un temps Marie s'étonne de voir

flotter une nappe blanche. Ce doit être chez des riches. Il y a de beaux couverts

en argent, du pain blanc sur la table, un superbe rôti de veau. C'est le soir,

quelque part dans un pays chaud, car il y a du beau raisin. De grandes grappes

noires se balancent au-dessus de la nappe. L'air est doux, parfumé, et l'on

voit des taches d'or ci et là dans les arbres ... Cette fois-ci, c'est le sursaut final. La sage-femme se précipite, bousculant

André qui ne sait où se ranger. Encore un effort. La chatte baille, mais elle ne veut pas

se rendormir. Elle sait bien que quelque chose d'insolite se passe dans le

grand lit dont elle vient d'être expulsée. Enfin, ça y est ! La sage-femme pousse un cri de triomphe

! « C'est une belle petite fille, comme je

te l'avais dit » clame-t-elle oubliant que ce devait être un gros garçon. «

Eco onk avou n'hamelète ! » En effet

Joseph, avant Lucie, est né coiffé, indice de succès selon la croyance

populaire. Impressionné, comme toujours, par le

mystère de la création chez sa femme, André ne trouve rien à dire. L'odeur de

sang l'écœure. il ouvre toute grande la porte ; scrute le ciel qui pâlit déjà

de la blancheur de la pré-aube. Le parfum du rosier en espalier autour de la

porte s'éveille, lui caresse les narines. Dans le poulailler près de la maison

une poule gratte son perchoir, se racle sourdement le gosier. Sur le poirier au

fond du jardin un merle s'essaie à siffler puis se décide à se rendormir. L'horloge de Saint-Lambert annonce aux

veilleurs qu'il est deux heures du matin. Précieuse

liberté. Trois ou quatre heures d'un sommeil

fiévreux, et Marie est sur pied. Il faut bien faire à manger pour le mari

n'est-ce pas, et pour les enfants. La femme du mineur tient du reste à jouir

pleinement de sa liberté de travail. C'est pourquoi, trois jours après son

accouchement, on pouvait entendre les sabots de Marie sur le chemin de la bure,

traînants et sourds comme si, au petit jour, elle avait déjà ses douze heures

de travail dans les pieds. En fait, elle s'est levée une grosse

heure avant son mari, comme c'est la coutume. Elle a fait quatre « chemins

d'eau » le joug au cou, pour qu'il y ait de quoi se laver quand on rentre de la

mine. Elle a fait le feu, versé l'eau sur le café - qui est au trois-quarts de

la chicorée - et rempli la petite cafetière. Elle a coupé les tartines de pain

noir pour le « magnâh » de 8 heures, car ni elle ni André n'ont le cœur de

manger à 5 heures du matin. Elle a apprêté les vêtements tout frais lavés, les

sabots décrassés la veille au soir, pour qu'André n'ait qu'à tendre la main

pour s'habiller. Cette jeune femme se rend-elle compte de

son double esclavage : l'esclavage économique et l'esclavage familial?

Confusément peut-être. Mais elle n'a

guère le temps de se creuser l'esprit. Auriez-vous voulu l'entraîner à la

révolte, elle vous eût répondu que c'était comme cela la vie, et qu'on ne

pouvait rien y changer. En effet Marie est d'un fatalisme absolu, supportant le

fardeau de l'existence sans espoir d'un mieux être même céleste. La plupart de

ses compagnes par contre s'empressent de recueillir des fiches de consolation

auprès de leurs confesseurs : plus elles subiront de malheurs ici-bas sans se

plaindre, et plus elles auront de bonheur dans l'au-delà. Voici donc Marie qui vient de créer une

vie humaine, obligée de s'arracher à son œuvre délicate et mystérieuse pour se

hâter vers le charbonnage[2],

elle sent que la cage attend pour la happer, la descendre à vitesse d'épervier

dans le fond de la Chartreuse, et ses nerfs se crispent déjà à l'idée de ces

milliers de tonnes de pierre et de houille qui vont l'écraser de leur poids. La

mine qui la serre dans un cabanon de chaleur et de soif, qui lui emplit les

poumons de poussière et le cœur de crainte. Mais les enfants, pendant ce temps ? Bah ! la grand-mère, une tante, une voisine

les gardera tant qu'ils seront petits. A 10 ans ils seront libres d'aller

retrouver leurs parents dans la mine. Ils endosseront le harnais à fond de fosse

et, à quatre pattes dans les passages difficiles, ils tireront les bennes. Ces

bennes qui sont si lourdement chargées de la sueur de leur père et du sang de

leur mère. Du reste, ils n'attendront pas toujours

d'avoir l'âge minimum légal. On en trouve de « ces brutes de hiercheurs »

qui ont à peine 8 ans. Et grâce au beau principe de la liberté du travail, la

Belgique présentera, jusqu'à la fin du 19ème siècle, le spectacle, rare alors en Europe, de

la parfaite vie de famille : père, mère et enfants à fond de fosse. Certes, le Parlement belge s'occupera du

travail des femmes et des enfants en 1878 déjà. Mais, la Chambre, ne voudra «

en aucun cas se résoudre à restreindre la liberté du travail quant aux adultes,

cette liberté qui est une des plus importantes et une des plus précieuses parmi

les conquêtes de ce siècle ». Et le Sénat rejettera même la « modeste loi

de police » qu'on lui proposera sur le travail souterrain des enfants[3]. Il est possible que Marie eût souri si

elle avait appris combien ces messieurs de la Haute Assemblée tenaient à ce

qu'elle conservât sa liberté, pour elle et ses enfants. Car s'il lui manquait bien

des choses dans la vie, du moins avait-elle en nue propriété, l'humour. Mais soyons de bon compte. Il y avait

d'étranges préjugés aussi à vaincre « de l'autre côté de la barricade »,

une façon de raisonner à la logique plutôt brutale. La place de la femme n'était-elle

pas aux côtés de son homme ? Dès lors,

puisque la plus grande partie de la vie se consommait sous terre, mieux valait

que mari et femme restassent ensemble. Comme cela pas de surprise possible. C'est dans ces conditions que le

septième enfant Dejardin courut sa chance. Une chance sur deux. Comme les aînés

de sa famille. Comme tous les enfants de sa classe. Car comme le disait Anseele

: pour deux berceaux que l'on prépare dans la classe ouvrière, il faut préparer

un cercueil. Une chance sur deux pour qu'un

nouveau-né passe sa première année ? Vu

sous l'angle sportif ce n'est pas si mal. .. Avant Lucie il y avait eu

Anne-Marie. Anne-Marie est née une avant-veille de Toussaint.

Avec son premier souffle, elle respira l'acre parfum des deux « potêies

» de chrysanthèmes qu'on devait porter le lendemain sur la tombe des

grands-parents. Cette réception funèbre

découragea-t-elle le nouveau-né ? Ou était-ce simplement son héritage, la

bronchite des mineurs, qui l'accablait ? Toujours est-il qu'à peine née

Anne-Marie se mit à tousser. Son père pensait aux chats qui naissent

après la Saint-Jean, et que l'on se dépêche de noyer, parce qu'ils « ne se font

jamais ». Et il se disait : « Elle ne se fera jamais ». Anne-Marie continua de tousser. Par

petits coups secs. Pas moyen de lui faire prendre le sein.

Cela l'étranglait. Le lait qu'on s'efforçait de lui faire avaler lui collait

aux lèvres, dégoulinait de son menton minuscule. De temps en temps le coin de sa bouche,

ridée comme une rose d'automne, se soulevait en un soupir qui était un gémissement.

On aurait dit qu'elle souffrait trop pour pleurer. Ses yeux restaient fermés la

plupart du temps. S'ils s'ouvraient, leur regard voilé semblait fixer un point

au delà de cette terre inhospitalière. Et elle toussa de plus en plus. C'était à se demander où elle trouvait

sa résistance, elle qui n'était nourrie, pour ainsi dire, que de relents de

cuisine et de vapeurs de lessive. Elle trouva moyen même de gagner du

poids pendant les deux premiers mois. Après, les quintes de toux secouant

toujours davantage son pauvre petit corps, elle « ne bougea plus ». Tous maintenant se rendaient compte

qu'elle « ne se ferait pas ». Mais pendant quatre mois encore elle

toussa, et sur sa figure de poupon, la douleur accrocha un masque de vieille femme. Au mois de mars une première bourrasque,

enfonçant porte et fenêtre, cingla l'air lourd de la masure. Il n'en fallut pas

plus pour qu'éclatassent les poumons noyés de ce bébé de misère. Le lendemain on pouvait voir sur la

table de la cuisine un petit cercueil blanc. On aurait dit une boîte à poupée,

la tête un peu surélevée pour mieux faire voir la belle robe de la poupée: sa

robe de baptême et son linceul. Les autres enfants, pieds nus,

entouraient l'étrange St-Nicolas des morts, les yeux rêveurs, le pouce en

bouche. Ce ne fut là qu'un sursit accordé aux

aînés par la destinée. La famille d'André et de Marie Dejardin ne devait guère

faire mentir le dicton d'Anseele. Des onze enfants que Marie mit au monde

cinq seulement ont atteint leur majorité. Encore que sur les cinq André, le

plus doué, le plus beau, le seul à qui l'on soit parvenu à faire donner une

certaine instruction, est mort à vingt-deux ans, crachant ses poumons. Des autres, trois sont morts un an ou

deux après la naissance de Lucie, fauchés par une épidémie de typhus qui

s'abattit sur la région. Ils s'en allèrent à quelques heures d'intervalle, et la

même fosse les accueillit. Leur vie avait été si peu marquante, leur mort si

banale, qu'aucun membre de la famille ne se rappelait de leurs noms. Pas plus

que de celui de l'aînée des filles. Pâle et toujours silencieuse, rongée par

une quelconque maladie sournoise, elle s'est évadée doucement de la vie. La Benjamine de la famille eut une fin

autrement dramatique. Et si, quelques décades plus tard, Lucie

devait réclamer l'installation de buanderies municipales et coopératives avec

une telle émotion, c'est qu'elle avait vécu l'accident type des ménages ouvriers

d'alors, des ménages houilleurs surtout. Parlant des désagréments de la lessive à

domicile elle s'écriait : « N'oublions pas que ces journées de lessive peuvent avoir

des suites dont on ne saurait exagérer la gravité. Pour celles qui ont des

enfants en bas âge, quelle peur continuelle ! Il suffit que la mère ait son

attention détournée une minute pour que l'enfant accoure, tombe dans la cuvelle

d'eau bouillante. Le malheur est entré à la maison pour toujours[4]

». Lucie pensait à l'agonie de sa petite sœur,

morte à trois ans des suites de ses brûlures. Samedi

soir. On a prétendu que Lucie Dejardin avait

eu une enfance malheureuse. Quant

aux circonstances extérieures de sa vie, au côté objectif, c'est exact. Mais il

y avait aussi le côté subjectif, qui, comme chez tous les enfants était couleur

de rose. Ou si l'on veut, elle avait, comme tout enfant, la faculté de rejeter,

dès que cela lui était physiquement possible, toute acceptation de la

souffrance. C'est le malheur de l'adulte de se souvenir qu'hier valait mieux

qu'aujourd'hui, ou de craindre que demain ne soit plus mauvais encore. Chez

l'enfant, au contraire, peines et joies se succèdent, s'oblitèrent les unes les

autres rapides, intenses, comme averses et soleil se disputant un ciel d'avril. Gardons-nous donc de faire de «

l'ouvriérisme ». C'est ainsi que la député Dejardin qualifiait certaine

façon de peindre les conditions de la vie ouvrière avec des tons exclusivement

noirâtres ; ce n'est point ainsi qu'elle se rappelait sa propre enfance. Enfance heureuse alors ? Certes non.

Mais, à cette époque les jours de la semaine avaient, pour les enfants de la

classe ouvrière, leur figure spéciale, bonne ou mauvaise. Des figures bien plus

nettement marquées que de nos jours. Ainsi des samedis ... Il se fait tard et le père ne rentre

pas. Comme tous les samedis de paie la mère attend, essayant de tromper son

impatience. L'homme, c'est tout de même le maître,

se dit-elle. Oui, l'homme c'est surement le maître, puisqu'il ne fait qu'une

journée quand la femme en fait deux. Et qu'il lui faut encore des distractions par

dessus le marché.

Marie

sait qu'André boit de plus en plus. Mais peut-on lui en vouloir ? Avec

les 3 fr. 40, les 3 fr. 25, - bientôt les 2 fr. ! - que le mineur touche pour sa

journée de 12, 14, 16 heures comment ne pas boire pour se soutenir ? Pour

oublier, surtout. Pour oublier, qu'on doit bien plus qu'on ne touchera de

quinzaine. Evidemment, ce n'est guère logique de

boire les maigres ressources du ménage, parce qu'on n'arrive jamais à se

libérer de sa dette à l'économat. Mais le moyen de faire autrement, puisque c'est

à l'économat qu'on touche sa quinzaine ? Si encore on la recevait en entier,

s'il n'y avait pas ce maudit « truck-system », qui oblige l'ouvrier

à recevoir une partie de son salaire en marchandise[5]. Tout

à l'heure on remettra à André des bons que sa femme pourra échanger à

l'économat du charbonnage, pour autant qu'elle y trouve quelque chose à son

goût. Le choix des marchandises est limité par la rapacité de l'économe, qui a

sa clientèle assurée d'office. Le pis de l'histoire c'est que l'économat

est aussi débit de boisson. Vous n'avez plus d'argent pour vous

payer un verre ? L'économe vous fait volontiers crédit. Il est à l'aise pour se

faire rembourser le jour de la quinzaine puisqu'il n'a qu'à reprendre de la

main gauche ce qu'il a donné de la droite ! Et après l'économat, les cabarets sur le

chemin du retour sont plus nombreux que les stations d'un Chemin de la Croix! Il faudrait une volonté de fer à

l'ouvrier pour résister à ces sollicitations répétées ; au mineur surtout, qui

ne voit jamais le jour en semaine, - si ce n'est à l'aube et à la vesprée de

juin à août. Pour lui la clarté blafarde du café

c'est la lumière et la vie, la poésie de l'heure où il s'échappe du travail et

de ses responsabilités de famille. Or, quand on a commencé de boire on

continue. Une « goûtte » est si vite avalée, puis une autre ! Tout pousse à

boire. L'habitude. La bienséance. Les camarades qui offrent chacun leur

tournée. Qu'on serait mal vu de refuser, et qu'il faut rendre à son tour. André pense-t-il à sa famille ? Puisqu'il lui a volé une part de ce qui

lui revient, il lui faut se rassurer. Pour faire taire les murmures de sa

conscience il boira encore une goûtte. Qu'est-ce qu'elle va encore penser de

lui Marie, quand il rentrera ? Tiens ! pour cela il ne rentrera pas. Il boira

donc « en chapelet ». Ainsi, à chaque quinzaine le cœur

de Marie oscille entre deux craintes! Sa crainte de mère et de ménagère à

l'idée que le père va rentrer, tard dans la nuit, les mains vides, sans rien

lui apporter pour nourrir les enfants. Sa crainte de femme et d'épouse devant

les colères subites, les exigences outrageantes du mari ivre. Elle sait

qu'André n'est pas le même homme quand il a bu, qu'il est capable des pires

brutalités quand il rentre au logis les yeux mauvais, la bave et l'injure à la

bouche! Et sa hache de mineur qui ne le quitte

jamais! A la Sainte-Barbe de l'an dernier n'a-t-il pas démoli le buffet de la

cuisine ? Heureusement, il savait encore ce qu'il faisait. Pour ne pas se jeter

sur les enfants il s'était « revenge " sur le buffet. Parfois Marie prend les devants: elle

envoie les enfants attendre leur père à la sortie de la mine. Elle n'y va

jamais elle-même. Non pas par crainte de la langue des mieux mariées - elles

sont si peu nombreuses au coron celles dont le mari ne boit pas. - Mais par une

convention tacite les wallonnes ne vont pas elles-mêmes « racoler » leurs

maris. Ça ne se fait pas. Pour les enfants ce n'est pas la même chose. On les

plaint, et on fait semblant de ne pas les voir quand ils passent, honteux, en

se coulant le long des murs. C'est pourquoi, le samedi soir, les

enfants osent à peine respirer. Ils guettent le moment où la mère va les

pousser à la porte et les obliger à faire le tour des cabarets jusqu'à ce

qu'ils trouvent leur père. Ils savent que le père, tôt ou tard, finira par se

laisser reconduire titubant, horrible. Ils savent aussi qu'une fois la porte de

la maison refermée, le saoulard recouvrera son équilibre; assez pour défaire sa

ceinture de mineur et les battre, filles et garçons, comme le possédé qu'il

est, pour passer sa rage d'alcoolique. Est-ce étonnant que ces samedis de paie

se soient burinés dans le cœur des enfants, et qu'ils aient fait de Lucie

Dejardin une propagandiste anti-alcoolique à l'éloquence farouche? Entr’acte. Enfance de lutte et de

coups, de mornes samedis de

quinzaine, hantés par la peur. Mais s'ils reçoivent plus de horions que de

caresses, plus de brimades que de tartines, les enfants Dejardin jouissent au

moins d'un privilège authentique : ils habitent une demi-campagne de bois et de

pâturages. En effet, derrière l'interminable

grand'rue de Bois de Breux, avec ses mornes façades, on retrouve des prairies

en fleur, de paisibles troupeaux. Et pour les enfants du coron c'est la liberté,

c'est toute la poésie de la campagne inconnue de ceux de la ville. Bien sûr il faut trimer chacun selon ses

moyens. A peine sait-on marcher qu'il faut

s'occuper des plus petits encore. Mais entre camarades on s'arrange pour porter

le dernier né à tour de rôle « âs crâ vê » quand on part en randonnée dans les

prairies. Et on apprend à connaître les fleurs, comme tout enfant devrait

apprendre à les connaître; en les regardant les yeux dans les yeux, parce que

l'on est encore tout petit. On arrache à pleines mains de grandes gerbes de

St-Joseph, pour la maman, « d'oûy d'and je », de « trimblinne »,

de « p'tit solo ». Puis on pense à autre chose, et ces belles offrandes

se dessèchent, tristement abandonnées. C'est aux enfants à chercher de quoi

renouveler leurs paillasses une fois l'an. Ainsi, à la première éventée de

l'automne, ils s'en vont par bandes dans les bois, se bousculant pour remplir leurs

sacs de feuilles tombées. Journées heureuses où l'on n'a de comptes à rendre à

personne ! On fait durer le plaisir tant qu'on peut. Les gamins en profitent

pour couper des « sawou » pour se faire des sifflets et des « canabûses

», ces cannes à pêche pour têtards. Hélas les fossés auront bientôt disparu du

paysage, avec les derniers vestiges des forêts de Fléron . Moins heureux sont les souvenirs des

courses ménagères. La maman l'envoie-t-elle « à la boutique» que Lucie est sûre

de goûter de la ceinture. Il y a tant de choses passionnantes en cours de

route. - Une colonne de fourmis en pleine migration, portant chacune son

fardeau. - Médusée, Lucie en perdra la notion du temps et des choses. Elle

rapportera, enfin, un kilo de savon alors qu'il faudrait à la maman énervée du

sel pour la soupe. Ou encore, suivant le vol d'un papillon, les sauts d'un

écureuil, elle courra jusqu'à l'oubli complet, comme, à trente ans, elle s'attardera

jusqu'aux petites heures à discuter politique « qu'il vente, qu'il pleuve,

qu'il neige ». Tout

compte fait, c'est sur le terril qu'on se plaît le mieux. Certes on se remplit

le corps de coups bleus à chuter sur les tas de briques et de pierres. Mais

c'est par bravade qu'on se laisse tomber, faisant semblant de glisser sur la

pente pour mieux faire voir comme on est adroit pour se rattraper. Et quand on

a fini sa tâche, rempli son sac, qu'il fait bon galoper tout au dessus du terril.

La montée a été dure, mais ce que la descente est palpitante accroupi sur les

talons, ou sur quelque couvercle de vieille marmite et criant à tue-tête! Et quelle vision magnifique de là-haut!

A la tombée du jour surtout, quand les lumières de Liège ouvrent l'une après l'autre

leurs yeux d'or sur le fond gris de la vallée ! Qu'elle est mystérieuse la

Meuse au crépuscule - on dirait un serpent voilé d'argent. Dimanche matin. André a

la tête dure. Il ne lui faut pas longtemps pour cuver sa cuite

du samedi. Levé de bonne heure il fait son jardin, car c'est un des rares

mineurs d'avant les trois huit à cultiver son lopin de terre. Fait plus rare

encore pour l'époque, ce mineur est passionné des roses. Il faudrait voir sa figure

rude s'adoucir quand il se penche sur quelque greffage réussi. Pour le reste - légumes

courants et fines herbes: sarriette, thym, brèles, pourpier - Marie aura

toujours de quoi faire d'une salade, d'une maigre soupe ou d'une « potêie »

du terroir un plat pour gourmet.

Son jardin sarclé, André s'habillera

pour fêter le dimanche. Ses vêtements sont de bonne qualité, car avec du mauvais

tissu on paie deux fois la façon. C'est pourquoi sa calotte semble capter les

rayons du soleil, tant la soie noire en est riche. Le long sarreau bleu se

tient debout tout seul tant la toile en est solide. Pourtant le devant en est

finement plissé, grâce à un repassage expert. Marie rogne sur son sommeil pour

que son homme fasse bonne figure à la messe – puisque c'est son idée - et à la

promenade dominicale au village. Mais qu'il arrive une catastrophe

quelconque: maladie, grève, enterrement, la « mousseûre » du chef de

famille suivra les deux bougeoirs au Mont de Piété. Puis ce sera au tour des

deux bagues d'alliance. André a rejoint le groupe d'hommes

devant la Maison Communale. On guette la rentrée des pigeons, supputant le temps

qu'il peut faire là-bas, à Erquelines, à Noyon, à Compiègne, à Vincennes ...

Autant de lieux inconnus mais d'où, sorte d'Eldorados, chaque « colèbeû »

escompte qu'un jour son « colon » lui rapportera la grosse prime. Il fait calme. C'est à peine si quelques

gros nuages blancs traversent lentement le ciel serein, très haut, d'un

bleu-gris clair. Mais, c'est bien du côté de la France qu'ils viennent ces

nuages. Ainsi, le vent est bon, les lâchers auront été faits. Le temps d'écouter un bout de messe devant

la porte de l'église restée ouverte, et les hommes se regroupent devant la Maison

Communale. De la main ils se protègent les yeux contre le soleil de midi. Voilà un petit nuage de rien du tout qui

s'approche, rapide comme l'éclair ! Les voici ! En un souffle de temps la nuée est

rentrée au village, s'éparpillant comme une poignée de grains jetée de la main

du semeur. A peine a-t-on perçu à leur passage l'argenté de leur ventre, le

noir de leur dos, que le premier pigeon a rejoint sa loge. Le grand Hinri jure et veut se cogner la

tête au mur. Cette fois il était si sûr de son affaire ! Jamais il n'a gagné le

« panier d'onèwe ». Mais l'amour du jeu est si profondément ancré en

lui, son optimisme si intarissable, qu'il continuera de miser et d'espérer, de

jurer de dépit et de se saouler pour se consoler, pendant toute sa vie d'homme. C'est fini jusqu'au dimanche suivant. Chacun va dîner de son côté. Et le menu ? De la viande ? Une, deux fois par an tout au plus. Mais la poule au pot, que souhaitait

Henri IV à tous ses sujets ? Oui, de temps en temps il y a un coq à

tuer, car Marie n'est jamais sans quelques poules dans le poulailler contre la maison.

Plus souvent un lapin de garenne braconné qu'elle aura mis cuire la veille.

Bien entendu Marie fait elle-même son pain ; et après la cuisson des grandes

roues de cinq kilos elle enfourne son lapin. Dans la terrine, scellée d'une

languette de pâte, il mijotera sur son lit d'oignons jusqu'au dimanche. Et au

dîner chacun s'en lèchera les doigts, les enfants en croqueront les os. Avant, Marie aura servi une soupe.

Parfois une de ces « vètes sopes » qui respirent le printemps par

chacune de leurs milliers de feuilles, lavées à grand' eau à la fontaine. Et le dessert ? Ah! quand les mineurs gagnaient le

salaire fabuleux de 4 frs par jour, à la fête, aux grands événements: baptême,

première communion, procession, Marie, comme les autres femmes du village,

faisait de la tarte. D'immenses « blankes dorèyes » et des tartes

aux fruits de saison : « as cèlihes, as gruzales, as preunes ».

Mais tout cela c'était en l'an 1873, d'heureuse mémoire, deux ans avant la

naissance de Lucie. Les dimanches cependant Marie fait un

grand effort pour donner quelque douceur aux enfants : un coup de marteau au pain

de sucre et chacun aura son « bokèt d' souke à sucer ». Ou bien une

datte, ou la moitié d'une figue. Marie est friande de fruits exotiques. Dimanche après-midi. André et ses amis sont d’acharnés «

trim'leûs » mais pour Marie les cartes n'ont pas plus de sens que

des jouets d'enfants. Désabusée, elle aurait pu dire avec la « Voix de

l'Ouvrier », premier journal du Parti Socialiste belge : « Le peuple, auquel

depuis un demi-siècle on ne reconnaît pas de droits, ne pense pas, n'a pas

d'opinion... Son éducation politique est encore à faire. Il sait jouer aux

cartes, aux quilles, à la balle, mais ne sait rien des choses politiques. » En hiver on se rapproche du poêle; à la

belle saison on porte la table de cuisine sur le carré de terre battue derrière

la maison. Et en toute saison le baril de pèket fait son apparition. Pour Marie, pas la peine de se désoler,

puisqu'on sait bien ce qui va se passer. Le buveur invétéré conserve sa

lucidité complète même quand il a avalé un demi-litre de genièvre. Pour André

et ses trois amis les cinq litres y passent, parfois les sept, les dix, au

cours de leur partie de cartes. Marie souhaiterait que son homme eût la tête

moins dure. S'il était plus vite saoul il dépenserait moins. Mais ce n'est

encore rien tant qu'il reste à la maison. Tout plutôt que le cabaret. La petite Lucie se glisse sous la table.

On ne pense pas à elle pour les corvées tant qu'on ne la voit pas. C'est le bon

Djosef qui devra bercer le dernier né, veillez à ce que la petite sœur ne

croque pas du charbon. Sans doute aucun des enfants ne mange à sa faim, mais

les aînés ont passé l'âge des illusions comestibles. Lucie a cinq ans. A son poste d'écoute

entre les pieds des joueurs elle en, entend parfois de drôles. Mais,

d'instinct, elle ne s'y arrête pas. Ce qui l'intéresse c'est la mine. Hérédité ? Peut-être. Toujours est-il que dès

l'éveil de la curiosité elle se passionne pour tout ce qu'on raconte sur la

mine. L'attrait de l'inconnu, du danger l'obsède inconsciemment. Tel un enfant de

marins rêvant de naviguer vers des horizons au delà du soleil couchant, Lucie,

enfant de mineurs, rêve d'aller vers le fond de la terre, dans cette cage

mystérieuse qui vous descend si vite qu'elle laisse votre estomac au-dessus

alors que vos pieds sont déjà tout en bas ! Et tel un enfant de marins écoutant,

médusé, des récits de naufrages, Lucie écoute de toutes ses oreilles quand on

parle d'étançonnements mal assis, d'éboulements à craindre, de coups d'eau, et

surtout de l'ennemi numéro un : le grisou. C'est ainsi que le coup de grisou de

Frameries frappera d'épouvante sa jeune imagination[6]. Mais, à côté des récits des mineurs, un

souvenir personnel lui restera au tréfonds de la mémoire. Le souvenir d'un jour

de malaise et de lamentation où la maison était remplie de monde, de hauts cris

d'hommes et de sanglots de femmes. Elle se rappellera surtout sa propre frayeur

d'enfant en voyant pleurer de grandes personnes. Bien longtemps après elle

saura que ce jour-là son père était rescapé, seul, de la noyade au charbonnage de

la Chartreuse, quand l'Ourthe, envahissant la couche dite Poignée d'Or, avait

entraîné dans la mort ses 14 compagnons de taille. A pèlotes. Marie s'est enfin décidée à quitter

la mine. Avec ses neuf enfants, son mari, c'est vraiment trop d'être hors de

son ménage douze heures tous les jours. N'a-t-elle pas ses deux mineurs à

lessiver, à apprêter puisque Nicolas, qui vient d'avoir dix ans, descend

maintenant dans la bure avec son père. Certes, Marie ne pourra pas rester sans

rien faire que son ménage. Le salaire de son homme et de Nicolas suffit à peine

pour le loyer, les pommes de terre, et le pain. Il faut que la mère cherche à

gagner pour aider à nouer les deux bouts. Marie se fera « martchande di pèlotes

», achetant des pelures de pommes de terre aux ménagères liégeoises pour les

revendre aux voisins de Bois de Breux qui ont un cochon à l'engraissage. Combien de kilomètres il lui faut faire

avant de gagner un franc? Voyons... Tous les jours elle descend le Thier de

Robermont, un grand panier sur la tête, chargé parfois de mottes de beurre, - enveloppées,

chacune, de sa feuille de rhubarbe, - parfois d'un quarteron d'œufs. Les

fermières de Bois de Breux et de Beyne-Heusay lui confient volontiers leurs

produits. Contre quelques « çanse » de commission elle les remettra

à une vendeuse de la Place St. Denis, puis elle commencera sa tournée « as pèlotes

». Pendant une, deux heures «c'est selon »,

les sabots de Marie feront tinter les pavés de Liège. Elle a ses clientes,

comme toutes ses collègues de ce pauvre métier. Mais elle en voudrait davantage

pour lui raccourcir sa tournée. C'est pourquoi tout le long du chemin son cri

aigu de «as pèlotes !» annoncera son passage en Féronstrée, au Pairay,

Hors-Château, Quai des Pêcheurs, où elle s'engage Outre-Meuse pour la dernière

étape. Il y a des ménagères qui lui remettent leurs épluchures pour rien, y

joignent même un quignon de pain. D'autres réclament une « çanse »

au bout de la semaine. Celles-ci au moins n'exigent pas qu'on s'attarde à « cacayeter ».

Les « bons cœurs » hélas sont aussi prodigues de confidences que

d'épluchures. Et Marie est toujours pressée. Avant de pouvoir finir journée il

y a la montée de Bois de Breux qui l'attend. Et bien entendu il faut que cela

se fasse à pied, puisque le tramway - deux chevaux chair et os - ne circulera

qu'à partir de 1887.

Les enfants sont enchantés du nouveau

métier de maman. On l'accompagne quand elle va chercher la marchandise, le

soir, dans les grosses fermes du voisinage : parfois on reçoit un fruit, une

tartine. Comme cela on sait où s'adresser pour avoir sa part quand les

fermières distribuent des gâteaux, le Jour des Rois, aux enfants qui sont à

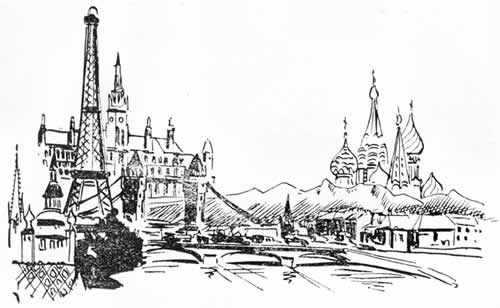

leur goût. Mais c'est Liège que Lucie voudrait voir

de près. Liège aux yeux de feu, Liège où disparaît tous les jours la maman.

Rien à faire. Maman ne veut pas qu'on l'accompagne : c'est trop loin. Et puis

les toilettes de Lucie ne sont pas précisément à la hauteur d'une promenade

citadine. Pour la dégoûter, le vieil oncle lui

raconte que si elle veut aller à Liège il lui faudra « bahi l'cou dèl veye

feûme ». Les grandes personnes sont bien

contrariantes mais Lucie ne s'en tient pas là. Un beau matin elle se glisse

hors de la maison et suit la maman tout doucement. Quelle veine ! Maman marche toujours

sans tourner la tête, le regard fixe sous son « tchètet ». Et tout à son

idée la petite trottine courageusement. - Ainsi en sera-t-il de Lucie toute sa

vie durant. Jamais elle ne sentira la fatigue qu'au bout de la route qu'elle se

sera tracée. - Mais au pied du Thier de Robermont voici qu'une « cotîresse »

vient au-devant de Marie. Binamé Bondieu ! serait-ce la « veye

feûme » dont l'a menacée le « mononk » Mathieu ? Et Lucie de se

précipiter dans les jupes de la maman qui la reçoit à coups de claque,

évidemment, d'autant plus qu'elle a mis à la petite la plus vilaine de ses deux

robes justement ce jour-là! Comment faire? Remonter avec l'enfant,

il ne faut pas y songer. On perdrait sa journée. La chasser, la laisser

remonter seule ? Ce n'est guère possible non plus. Il faut bien se résigner. Et c'est ainsi que le passant pouvait

voir l'entrée triomphale de la future

député de Liège dans la grande cité

d'eau et de lumière, son unique vêtement une robe faite de pièces cousues les

unes aux autres. Mais qu'importe ! Lucie a gagné sa

première victoire. Elle ne pense pas à sa robe, pas plus qu'elle ne pense à ses

pieds, meurtris par leur longue course en sabots. Suçant d'enthousiasme son

pouce elle n'aura pas assez de ses deux yeux pour regarder passer sous ses

ponts la Meuse enchanteresse. «Meuse la tant belle» qui toujours ; lui semblera

un parterre de tulipes en promenade. Ecolière. A six ans on entre à l'école. Non

pas qu'il y ait la moindre obligation scolaire. Il se passera plus de trente

ans encore avant que le Parlement belge n'accepte de généraliser l'instruction,

même primaire. Mais Marie a ses idées. Elle ne veut pas que ses enfants

connaissent, comme elle, le désespoir d'une intelligence condamnée à ne jamais

s'éclore : il faut qu'ils apprennent à lire. Il y a peu d'écoles dans le pays à cette

époque. N'est-ce pas pour cela d'ailleurs que ce bon monsieur Sainctelette a

voté contre le projet de loi Vleminckx sur le travail des enfants dans les

charbonnages ? A quoi bon interdire aux enfants le fond de la mine ? Ils ne feraient quand même que courir les rues

puisque « dans les communes industrielles les écoles ne sont pas en nombre

suffisant pour satisfaire aux besoins de la population. » Mais, dans la commune de Beyne Heusay il

se fait qu'il y a une école primaire. Lucie ira donc à l'école. Elle n'aura pas

loin à aller, puisqu'on habite maintenant à Beyne. Promue au grade d'écolière,

la maman lui donnera de temps en temps un quart d'œuf pour déjeuner, avec sa

tartine. Lucie trouvera moyen de s'en coller tout autour de la bouche. C'est

pour prouver aux amies de classe qu'on est riche chez elle, puisqu'on mange si

bien. Hélas ! l'école sent trop la prison pour

lui plaire. Rester assise toute la matinée ! Et devoir se taire, surtout, quelle misère ! Aussi, avec quelle sympathie émue devra-t-elle

commenter, un jour, les sentiments des gosses à l'approche des grandes vacances

: « Etre lâchés de l'école, si attrayante

soit-elle - et elle l'est bien peu pour beaucoup d'écoliers! - n'avoir plus à écrire ni à calculer, n'avoir

plus à étudier cette maudite grammaire, quel bonheur ! Quant à l'histoire,

passe encore, la géographie également, surtout lorsqu'il s'agit d'étudier la

géographie locale, de se faire quelques notions de botanique et d'histoire

naturelle en se promenant. Le mouvement, la liberté de regarder autour de soi,

de bavarder, de gesticuler sans être rappelé à l'ordre, sont autant de choses

chères au cœur de l'enfant.» Il faut bien ajouter que même pendant

les quatre précieuses années de scolarité, de six à dix ans, on ne va pas tous les

jours en classe. Loin s'en faut. Au moment de la plantation ou de

l'arrachage des pommes de terre, de l'ensemencement ou du repiquage des

légumes, les fermiers embrigadent les gosses, heureux de cet appoint de travailleurs

à bon marché. Ils les emploient à arracher les chardons, les chiendents, à

cueillir les pissenlits, à abattre les orties. Leur jeune âge n'inspire aucune

pitié quant aux heures de travail ; leurs journées se prolongent jusqu'à

épuisement. « Une seule chose nous rendait la vie

supportable » écrira Lucie. « Au moins mangions-nous à notre faim :

du bon pain gris, des pommes de terre au lard. Et au bout de la semaine nous

rapportions fièrement nos 2 frs 50 à la maman. » Sans doute serait-ce beau d'écrire que

la première femme député de Belgique ait été une élève modèle. Mais ceci n'est pas

une biographie romancée ; c'est la chronique aussi véridique que possible de

faits vécus. Il faut donc avouer que Lucie était la plus turbulente des gosses,

toujours la première à faire des « niches », à tourmenter l'institutrice. La mode était alors aux « tournures » ;

ces perchoirs irrésistibles. Quelle tentation pour les gosses d'y accrocher

toutes sortes de trophées! Et à cette tentation Lucie n'essaya guère de

résister. Des spécimens de faune et de flore subrepticement déposés sur le «

fau cou » de la « 'moizelle » faisaient la joie des élèves, « retournaient le

sang » de l'institutrice. Bien entendu cela finissait par la découverte du coupable.

Lucie se voyait infliger pensum sur pensum, séjour à la cave, retenue en

classe. Mais de ces escapades journellement renouvelées, les punitions n'empêchaient

rien. Punie à l'école, re-punie par sa mère à la maison, punie une troisième

fois par la ceinture du père quand il s'agissait de faits graves, rien n'y

faisait ! Douée d'une mémoire excellente, d'une intelligence vive, elle

apprendra tout ce qu'on voudra bien lui présenter. A l'exception de « cette

maudite grammaire » avec laquelle elle restera toujours en brouille. Mais de

discipline, de conformisme n'en parlons pas. Quand ce n'était pas sa propre

liberté qu'elle défendait au prix de coups et de taloches, c'était la liberté

de ses condisciples de classe, voire même la liberté des plus humbles encore.

Il y avait par exemple les « gattes ».... Il faut dire que « nosse Lucèye » a fait sa première communion. C'est

le père qui l'a voulu. Puisqu'il ne manquait jamais sa messe entre deux « goûttes »

au café vis-à-vis de l'église. Or, voici, qu'en préparation au grand

jour, Lucie se trouvait au catéchisme. Il faisait chaud, en cet après-midi de

la mi-avril. Le soleil s'amusait à peindre des losanges roses et bleus sur les dalles

de l'église. Et les losanges pour remercier le soleil se mettaient à danser. La porte de la sacristie, ouverte sur le

jardin de M. le curé, laissait entrer des odeurs délicieuses de sève d'herbe,

de pommiers en fleur, de narcisses et de muraillers. Et tous ces parfums

printaniers contrastaient, à vous fendre l'âme, avec le moisi ecclésiastique :

ce mélange de fonds d'encensoirs, de suif de chandelles, et de fleurs fanées

qui pourrissent dans leurs eaux mordorées. Au début tout alla bien, car Lucie

savait son catéchisme à merveille. Mais hélas! les choses se gâtèrent quand une

autre fillette, à court de réponse, fondit en larmes, et que le curé la

houspilla quelque peu. C'est alors que, tête baissée, Lucie fonça à la défense

de l'opprimée! Malheureusement, monsieur le curé en

avait vu bien d'autres. En un tournemain Lucie se trouva à la

sacristie, avec ordre de méditer sur la politesse due aux grandes personnes en général,

aux curés en particulier. Mais faut-il dire que de la sacristie-même l'arôme

des muraillers, des herbes s'épanouissant sous les caresses du soleil, se

faisait plus tentateur, plus énervant encore? Le petit cœur de Lucie se gonfle, tant

elle aspire à la liberté, pour elle et pour les autres! Mais comment donc

mettre en pratique ce noble sentiment ? Tiens ! voici par bonheur des malheureux

! Et par la faute de monsieur le curé encore ! Trois pauvres « gattes»

barbues qui n'ont plus rien à brouter, et qui tournent, tournent, au bout

de leurs chaînes, dans la petite prairie tout contre la sacristie.

Une fois le curé parti, congédiant les

enfants sages, mais laissant à ses méditations cette diablesse-en-herbe de

Lucie, la libération ne devait guère se faire attendre. La suite non plus

d'ailleurs. En trois épisodes ..... Joyeuse entrée des gattes à

l'église. Rageuse entrée du curé chez

les Dejardin. Sortie justicière de la ceinture

paternelle. Mais qu'elle avait été douce l'œuvre de

libération ! Et Lucie de conclure que tout plaisir se paie, et de fredonner : «

Lès scolîs, lès barbotîs, on l'zés prind po lès deûs pîds, on les foute disqu'à

plantehî, on lès hène foû po l'fignèsse ». Quelque chose bouge. Un temps très court, un an ou deux avant

la série de grèves qui allaient alourdir l'atmosphère - lourde déjà de misère -

vider les armoires, blanchir les cheveux des parents, un instant la famille

Dejardin a connu un bien-être relatif. Non pas qu'il soit entré davantage

d'argent à la maison. Mais on a déménagé « sur les Faweux » tout au bout du

village ... La maison est spacieuse par rapport à

celle de Bois de Breux. Il y a une mansarde pour la paillasse des garçons, une autre

pour celle des filles. La cuisine est grande, pas trop encombrée par le lit des

parents. On circule aisément autour de la table, entre les bancs des enfants et

le mur. André parle même d'acheter une chaise ou deux aux plus grands, quand il

aura quelque argent mis de côté. Marie ne passe pas son temps à décourager l'optimisme.

En attendant, le jardin est grand. André y cultive ses roses à l'aise. Marie

jouit d'un bon réduit pour faire ses lessives. Et, comble de richesse ! il y a

une source dans le jardin : finis les longs chemins d'eau. Pour les enfants c'est la toute grande

campagne, le bout du monde; surtout quand l'oncle Mathieu les amène à la limite

de la commune. C'est qu'il aime à leur faire entendre les grandes orgues qui

doivent se trouver quelque part vers l'horizon bleu de la frontière

hollandaise. Vibrations quelconques que le vieillard

capte, l'ouïe aiguisée par cinquante ans au fond de la mine, à guetter le

moindre craquement anormal des boisages, le clapotis d'eau insolite? Souvenirs remontés du sous-conscient? Qui le dira ? Mais, des enfants qui

écoutent, l'un ou l'autre finira toujours par « entendre » le murmure d'une

musique solennelle, venue d'on ne sait où, on ne sait comment. Si bien que par

la loi de la suggestion, si facilement acceptée des enfants, tous finissent par

« entendre » le miracle des grandes orgues . Mais Lucie a dix ans. Elle ne pourra

plus écouter des orgues miraculeuses. Il lui faudra même faire ses adieux à la demoiselle

dite Hoche-quau. Car à dix ans on n'est plus un enfant. On gagne sa croûte, on

aide à gagner celle des plus jeunes. Et ainsi la petite Lucie, toute fière,

ira se faire gagne-pain, avec sa frimousse de dix ans, sa mèche toujours en

bataille, serrée dans un lacet à souliers. Sa mère lui a trouvé une place de

serveuse dans un café. Ah ! à son corps défendant, elle qui a en horreur

les cafés. Mais le choix des occupations ? Au charbonnage ? A la ferme ?

C'est encore au café que le travail paraît le moins dur. Sitôt arrivée le matin on fait le

mastic. Essuyer les glaces, c'est une gymnastique effarante ! En tirant la

langue on y arrive tant bien que mal, en espalier. L'emploi de serveuse ne fera pas long

feu. La chute d'un plateau lourdement chargé... Un fracas écœurant de verres

brisés Cette fois-ci Lucie n'osera pas rentrer

au domicile paternel. A la nuit tombante Joseph finira par la

retrouver, sanglotant de ce chagrin sans réserve des enfants pour qui l'espoir d'un

lendemain meilleur n’existe jamais. La mère réfléchit. Mieux vaudrait se

serrer encore la ceinture et que la gamine reste à la maison. Elle n'est

vraiment pas forte. Et Dieu sait s'il y a de quoi l'occuper dans le ménage, avec

les trois mineurs à lessiver. En effet Joseph, qui a 12 ans, travaille

depuis deux ans déjà, près de son père, avec Nicolas l'aîné. Malgré cela la

misère noire s'est installée chez les Dejardin, comme dans toutes les familles

ouvrières. De 4 francs par jour qu'il était en 1873, le salaire des mineurs est

maintenant tombé à 2 francs. Et avec cela le coût de la vie ne cesse

d'augmenter. Mais il ne s'agit pas de la Belgique

seulement. Par toute l'Europe la crise se fait de plus en plus aiguë et les

ouvriers en ont plein le dos de leurs 12, 14, 16 heures de travail. Dans les verreries,

chez les tisserands, aux charbonnages, le mécontentement gronde sourdement. Les

mineurs, surtout, en ont assez de leur nuit perpétuelle. Ne voir le soleil que

le dimanche et encore ! Quand il ne faut pas faire double journée pour le franc

de plus qu'on gagne ! Ceux qui ont femmes et enfants sont les

plus aigris. Rentrer chez soi après le travail c'est rentrer dans une

atmosphère de larmes et de vaines colères de femmes à bout de nerfs. C'est pourquoi de plus en plus les

hommes boivent. Qu'elle

est belle la vie de famille! A St. Quentin des cabaretiers

compatissants construisent devant leurs cafés quelques hangars où les femmes

stationnent cependant que la moitié, les trois-quarts des quinzaines se

volatilisent, alcoolisés. Au moins ces malheureuses ont-elles « un abri pour

attendre et pour pleurer ». Chez les tisserands du Yorkshire la

misère a atteint le tréfonds de l'esprit de famille, sapant le désir naturel de

voir continuer la race : les parents refusent d'assister au mariage de leurs

fils et de leurs filles. Les enfants ne sont que des bouches à

nourrir. Des bouches qui geignent sans cesse de faim ! Les plus jeunes tombent comme

des mouches quand passe l'aile noire du typhus ou du choléra. Les jeunes gens,

les jeunes filles vous fichent de la phtisie, crachent leurs poumons aux

ateliers, dans la mine, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus debout. Condamnés à

mourir, ils n'ont d'autre recours que de rester chez eux, à contaminer les autres.

Comment en serait-il autrement, quand la moitié des familles ouvrières dispose

d'une pièce unique pour tout logement? Mais si la rage gronde dans le cœur des

hommes, leur patience demeure légendaire. Morne fatalisme de l'habitude, de la religion,

qui prêche toujours la résignation, l'acceptation béate de la souffrance dans

ce monde ! Qu'ils croient encore ou non à un mieux être mystique peu importe;

l'empreinte est là. L'empreinte séculaire, l'empreinte profonde dans leur

sous-conscient. De temps en temps cependant quelque

chose bouge. D'étranges nouvelles du dehors commencent à filtrer jusqu'aux corons

du plateau de Herve, flottant dans la poussière des terrils, suintant au fond

des puits. Mordant et taciturne Nicolas lit son «

Echo du Peuple ». Le père n'ose lui défendre d'acheter ce nouvel hebdomadaire.

Ni même la mère, malgré les 2 centimes qu'il coûte. De temps en temps il lit

tout haut quelque écho de l'étranger : ce que réalisent des ouvriers suisses,

anglais, allemands. Mais André n'en veut rien savoir. Ce qui peut convenir à de

quelconques étrangers ne peut convenir aux Belges! Mais voici des échos de phénomènes

nouveaux au cœur même de cette Belgique qu'il veut croire stationnaire. A Bruxelles des ouvriers se seraient mis

à fabriquer en commun le pain de leur quartier, il y a quelque quatre ans déjà.

Leur coopérative primitive - un four à pain dans la cour d'un café, une

charrette à chien - a remporté un tel succès qu'ils viennent de se lancer en

grand ! Dans une synagogue désaffectée, ils ont installé un magasin de tissus,

un café, une salle de réunion même. Ce sera, disent-ils, leur maison, la maison

du Peuple! Dans le Hainaut, à Jolimont, des

ouvriers mineurs, des métallurgistes abandonnent le travail et, pendant une

quinzaine entière, risquant le renvoi pour absence non motivée, se mettent à

creuser les fondations de ce qu'ils appellent, eux aussi, leur maison du

Peuple, amenant leurs outils, leurs pelles, leurs brouettes à pied de l'œuvre

commune. « C'est contre-nature tout cela »,

déclare André, secouant la tête, « ça finira mal ». Mais dans l'âme sensible et subtile de

la mère une lueur d'espoir s'allume. Ce que ceux-là ont fait, on le ferait bien

ici! Pendant que les uns se groupent pour

essayer d'améliorer les conditions de vie de leur classe, d'autres déclarent ne

vouloir connaître ni trêve ni repos avant d'obtenir le droit de vote à tous les

degrés, et la liberté syndicale pour toutes les catégories de travailleurs.

Profitant du congé du 15 et 16 Août, ils viennent de se réunir à Anvers : 119

hommes, typos, verriers, mandatés par 68 organisations ouvrières. Mais André

s'impatiente. Qu'est-ce que cela peut leur faire, ces histoires d'un nouveau

parti politique ? On n'arrivera tout de même à rien. Parti socialiste ? Qu'est-ce

que c'est que cette histoire ? Des gens

qui veulent tout mettre en commun pour tout partager ? C'est de la foutaise tout

ça !

Imperturbable, Nicolas continue sa lecture. Ce mot de « socialiste » fait peur à d'autres

qu'à André. En effet, à la fin de la deuxième journée du Congrès d'Anvers, l'un

de ceux qui s'étaient montrés le plus actif dans les débats : Jean Volders,

propose pour « ne pas effrayer les masses ouvrières » de prendre le nom de

Parti Ouvrier, au lieu de Parti Socialiste Belge. « Peut-être aimeras-tu mieux cela ? »

dit Nicolas le sourire amer. Acclamant d'enthousiasme la proposition

de Volders, le congrès décide que le nouveau parti aura son siège permanent à Bruxelles. 15 août 1885 le Parti Ouvrier Belge

est né. 1886. Le premier acte du P. O. B. sera de

décider une manifestation en faveur du Suffrage Universel pour l'année

suivante, à la Pentecôte. On veut la manifestation grandiose, capable

d'impressionner les pouvoirs publics par son nombre, sa dignité et sa force

disciplinée. Mais la misère des masses ouvrières,

générateur d'incendies sociologiques, n'attendra pas le mot d'ordre du nouveau

parti ; ce Parti Ouvrier, dont la plupart ignorent l'existence. La rage sourde

des travailleurs, le désespoir des chômeurs feront déborder le trop-plein de

cette misère, en une manifestation spontanée, prétexte à de sanglantes

représailles. Joseph va avoir ses treize ans. Certes,

ce n'est pas dans la famille Dejardin qu'on pense à apprêter le gâteau aux

treize bougies et à inviter les petits amis. Mais comptons. Puisque Joseph va

avoir treize ans, c'est que nous sommes au mois de mars 1886. Comme tous les jours, André et ses deux

aînés sont partis au travail. Au charbonnage, tout paraît calme. Les

hommes, blaguant comme à l'ordinaire, s'apprêtent à descendre. Mais voici qu'un

bruit court de groupe en groupe: la dynamite a été retirée de la mine ! Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'ils

craignent, les patrons ? Ainsi qu'un ciel d'été s'assombrissant de nuages,

l'atmosphère, subitement, devient menaçante. L'orage gronde. Puisque

maintenant on a peur des « tchèsses di hoye », on verra ce

qu'on verra. Pendant ce temps, Marie est descendue à

Liège faire sa récolte d'épluchures, comme tous les jours. Sa tournée faite, elle veut remonter à

Beyne. Mais au moment de s'engager Outre Meuse, elle sent qu'il y a quelque chose

d'étrange dans l'air'. « On dirait une ruche quand les wasses vont

essaimer ». Chaussée des Prés : petits groupes

d'hommes, des chômeurs sans doute, puisqu'il n'est pas encore midi? Des boutiquiers

sur le pas de leurs portes, écoutent ce qu'ils disent. Récollets et Roture ont

débordé rue Puits-en-Sock : des hommes qui ne payent pas de mine, des femmes

débraillées, plus gueulardes encore que les hommes. Inquiète, Marie presse le pas tant

qu'elle peut. Mais en haut du Thier de Robermont, il lui faut bien s'arrêter un

instant pour souffler avant d'entamer les derniers kilomètres. Tiens ! pourquoi la clef n'est-elle pas

sous le paillasson ? Eh ! Mon Dieu ! Pourquoi ses trois hommes sont-ils déjà là ? Remontés avant l'heure ? La grève ? Le cœur de Marie chavire. André est là qui jure à jet continu,

martelant la table à coups de poing, menaçant ses fils de la ceinture. Et

Nicolas, plus blême qu'à l'ordinaire. Voilà qu'il desserre les dents pour

marmotter qu'il fera ce qui lui plaît. Et Joseph, taiseux comme toujours, mâchonnant

sa brindille d'ardispène. Que se passe-t-il ? Marie ne comprend

rien à cette discussion. Ça ne paraît pas être une affaire de grève. Alors ? C'est la gamine qui va l'éclairer. Lucie ne parle pas le français, mais

elle a appris à le lire. Les yeux brillants, elle s'absorbe à déchiffrer un

bout de papier que Joseph lui a passé, derrière le dos du père. C'est un

imprimé qui invite « les victimes de l'exploitation capitaliste, les meurt-de-faim,

tous ceux que le chômage a jetés sur le pavé pendant ce rigoureux hiver » à se

réunir le 18 mars pour commémorer l'anniversaire de la Commune et pour

protester contre « la crise terrible et lamentable qui grandit de jour en jour!

» « A Londres, à New-York, à Amsterdam, partout enfin, les travailleurs font entendre

leur voix aux oreilles de la bourgeoisie égoïste. Resterons- nous dans une

coupable apathie ? » Se souciant peu des menaces paternelles,

Lucie s'échine à expliquer à la maman ce qu'elle a compris du Manifeste des Anarchistes

Liégeois. Et ce carré de papier, mal composé, mal imprimé, embrasera

d'enthousiasme son imagination adolescente, marquera, en fait, le départ de sa vie

de lutte et de propagande. Les garçons racontent qu'au charbonnage

de la Concorde, à Jemeppe, les ouvriers sont en grève depuis la veille. Seigneur ! A quoi bon la grève ! Ils vont tous crever de faim ! Mais Nicolas, haussant les épaules: « Crever

pour crever » ... « Mangeons toujours la soupe », dit

Marie. C'est une manière de leur clore le bec à tous : puisqu'on ne parle pas

en mangeant. Mais quand ils ont fini, les fils

réclament de l'eau pour se laver. Ils ne vont jamais « à l'eau » eux-mêmes,

bien entendu. Ne sont-ils pas des hommes? Mais cette fois-ci Lucie ne sentira guère

le « harkè », lourd de ses deux grands seaux d'eau, car elle

a compris. Malgré le père, ses frères vont descendre à Liège. Silencieuse - une

fois n'est pas coutume - elle les regarde s'apprêter, et s'en aller, évitant de

regarder leurs parents. Le père a cessé de jurer. Quelque chose

lui a soufflé son autorité. Il n'a pas osé se mesurer avec Nicolas, qui

commence à avoir de ces colères. Et avec cela de la poigne. Lucie retrouve la parole pour annoncer

qu'elle va couper de l'herbe pour les lapins. Advienne que pourra, pense Marie.

Et à André, qui demande longtemps après, où est passée la gamine, elle répondra

que Lucie est chez sa marraine. Pendant ce temps, Lucie suit ses frères

sur la Grand-Route, à une distance respectueuse. S'il n'y avait que Joseph.

Mais Nicolas « c'es-st-on mâva ». Vers six heures elle arrive Place St-Lambert, où

pour la première fois se tiendra une manifestation ouvrière. Jamais encore Lucie

n'a vu tant d'hommes rassemblés. La plupart sont bien jeunes, mais ils sont

déjà marqués par la mine : épaules tombantes, genoux légèrement pliés, des « bleûs

côps » aux mains et à la figure. Sociable, Lucie se faufile parmi les

groupes, interroge. Deux drapeaux rouges ! Que c'est beau ! Ce sont des houilleurs de Seraing et

d'Ougrée qui les ont apportés. Ce sont eux qui vont prendre la tête du cortège. Les manifestants font un bout de promenade;

déambulant paisiblement devant la Cathédrale, les riches étalages du Vinâve d'Ile,

de la rue des Dominicains. Ils chantent, comme à la fête au village; leurs

chants n'ont aucun sens politique. Malgré leurs deux drapeaux rouges, on les

dirait moins révolutionnaires que des pensionnaires, un jeudi de sortie. Au

fait, ils en ont le même âge. Car la plupart des manifestants de cette journée

fatidique sont des gamins de 12 à 18 ans. Vers sept heures, Lucie se retrouve

Place St-Lambert, avec la tête du cortège. On écoute un, deux discours. Puis

les manifestants se remettent en marche vers la Place Delcour, où doit avoir lieu

un meeting avant la dislocation. Mais voici que rue Léopold, une vitrine

d'épicerie vole en éclats ! Sans doute

ne s'agit-il que du geste spontané d'un gamin qui a faim. N'empêche que le

remous de cette pierre, lancée au hasard, ira en des cercles s'élargissant

jusqu'à submerger, dans quelques jours, quasi toute la Belgique. Pour l'instant, elle fera effet de

signal. Le cortège change subitement de direction, s'engage rue Neuvice. Mais,

à l'arrivée de ces jeunes loqueteux, les marchands prennent peur et ferment leurs

volets d'un même geste. L'histoire leur donnera raison, car, rue du Pont, les

magasins restés ouverts sont saccagés, une boulangerie délestée de ses pains ; les bris de carreaux se renouvellent. Coupant court par la rue Capitaine,

Lucie voit déboucher le cortège de la rue Surlet. Les premiers arrivés

s'entassent, avec les orateurs, au Café National. Le gros des manifestants

piétine sur la place Delcour. Enervés, ils reprennent cahin-caha leur marche.

Mais bientôt, une folie grégaire s'empare de cette jeunesse, qui brise glaces

et vitrines, saccage des étalages. Pendant ce temps, Lucie, curieuse comme

une pie, s'est glissée jusqu'à l'entrée du café. Bien des années plus tard,

elle apprendra qu'au début du meeting, un certain Warnotte avait parlé de la

raison, de la liberté, du respect de soi, de l'amour-propre ouvrier. Mais pour

l'instant, elle n'entend que les effets oratoires de l'anarchiste Wagener, dont

elle reconnaît la voix pour l'avoir entendue une heure plus tôt Place

St-Lambert.

« Les propriétaires, nom de D... c'est

avec de la dynamite qu'il faut les traiter ! Une bête vous saute au nez pour défendre ses jeunes

et vous autres vous êtes assez c... pour ne pas donner à manger à vos enfants !

» Le meeting fini, Lucie manque de se

faire écraser dans la bousculade de la sortie. Mais plus emballée que jamais, elle

hurle avec les manifestants une Marseillaise enthousiaste. Elle s'époumone à

crier des « Vive la République ! Vive l'Ouvrier

! » Les frères remontent vers Fléron,

obligeant leur bouillonnante jeune sœur à les suivre. Toute à l'émotion du

moment, elle se serait volontiers jetée devant les chevaux de la gendarmerie qui,

maintenant, barrent la rue de Pitteurs. Le lendemain, par bribes et morceaux, on

apprendra ce qui s'est passé. Les manifestants, repoussés vers la place

Delcour, ont gagné le cœur de la ville avant que la gendarmerie ait pu « se

retourner ». Volées de pierres dans les vitres des cafés, dans les pieds des

chevaux, huées de la part des badauds - la gendarmerie n'est sympathique à

personne - puis les sommations d'usage. Faut-il ajouter que les pouvoirs

publics, parfaitement au courant des difficultés de la vie ouvrière,

s'attendaient à une révolte ? Les

dispositions habituelles avaient été prises pour la réprimer. Quarante-sept

manifestants sont arrêtés, dont Wagener, et des houilleurs de la Concorde. A 11

heures du soir, tout est fini. Tout est fini. Mais non, tout commence. Le lendemain les houilleurs se mettent

en grève à Seraing, à Ougrée, à Jemeppe, à Tilleur; eux aussi se mettent à

crier : « Vive la République ! » et avec eux les houilleurs de Montegnée, d'Ans,

de Beaujonc. En fait de République, que trouvent-ils

en remontant au jour ? La garde civique est mobilisée, la

garnison de Liège est renforcée par des régiments venus de Béverloo, d'Anvers

même, de Bruxelles et de Namur. Partout, c'est l'état de siège. Il est défendu

de regarder par les fenêtres, de se réunir à plus que trois personnes sur la

voie publique. Des sentinelles gardent les ponts sur la Meuse, chemins des

charbonnages, châteaux des propriétaires de mines, maisons communales. Et malgré tout cela - à cause de tout

cela - la grève s'étend ! Si les bons bourgeois de Liège se sont

effrayés de la bande de gamins, de la poignée d'anarchistes du 18 mars, que

devaient-ils penser à la vue de ces milliers de mineurs, la hache à la ceinture

? Après ceux du bassin de Seraing, voici

ceux du plateau de Herve, les houilleurs du Hasard en tête. Spontanés dans

l'action de grève, ils sont solidaires dans leurs revendications. Ils s'élèvent,

surtout, contre le régime de la remonte, ce despotisme qui condamne les hommes

de la première équipe à attendre, dans les eaux glacées du fond, que ceux de la

dernière aient fini. Après les houilleurs, d'autres corps de

métier s'en mêlent : les verriers de Chênée, du Val St-Lambert. Puis se sont

les carriers de la vallée de l'Ourthe qui veulent se montrer solidaires de leurs

frères des corons et des cités. Tous les jours, Marie descend à Liège.

Le beurre qu'elle transporte est payé au prix fort, car les marchandises se

font rares. Les acheteurs se précipitent au marché de bonne heure, font leurs

affaires sous la protection des soldats, et s'en retournent dans leurs maisons

fermant vivement volets et portes. Souvent, Marie a le chemin barré par des

manifestants. Un matin, voici des carriers, le marteau

à l'épaule. Mais Marie n'a d'yeux que pour leur chef. Monté sur un cheval, il avance,

solennel, à la tête de ses « troupes » qui l'acclament au cri de « Vive le roi

Pahaut ! » C'est la note comique, mais la force est

là. Les carriers sont aussi décidés que les houilleurs. Mars 1886

! Printemps en fleur ? Printemps rouge d'incendies. Rouge de

sang brutalement répandu. A Tilleur, un gamin pris dans la

fusillade du pont, meurt de ses blessures. Jacobs, simple agent d'affaires est

abattu pour avoir osé regarder par la fenêtre. Aux funérailles, par crainte de

représailles, le cimetière est gardé par trois escadrons de lanciers et 400

fantassins. Pendant une semaine, la grève va

s'étendre de tous côtés, poussée par le vent du mécontentement et de la colère,

gagnant le Centre, le Borinage, le pays de Charleroi, où les désordres se feront

plus violents, la répression plus cruelle. De tout cela pouvait-on escompter un

résultat immédiat ? C’eut été demander l'impossible. Ces

manifestations spontanées, même aussi justement motivées, ne pouvaient avoir

gain de cause. Sans fonds de grève, les hommes étaient désarmés. Ceux qui

avaient femme et enfants étaient les premiers à reprendre le travail, la rage

au cœur. Mais comment faire ? Le cabaretier, qui versait à l'ouvrier le « pékèt

» à la tasse par les beaux; samedis de paie, refusait au gréviste une poignée

de farine pout ses enfants. Avant la mi-avril, tout est rentré dans

le calme, le calme du désespoir, à travers quasi tout le pays. Cependant, les journées de mars ne

seront pas complètement sans lendemain. En effet, à la première réunion de la

Chambre, après les vacances de Pâques, le gouvernement annoncera un programme

de travaux publics pour 100 millions. Palliatif certes, mais qui témoigne d'un

certain changement d'attitude envers le capital humain. Changement aussi dans

l'orientation de la pensée politique: pour la première fois, en haut lieu, on

semble craindre que la seule « liberté » des théoriciens ne suffise pas pour

assurer le bien-être et le bonheur à la nation, car, par la bouche du roi, le

gouvernement annonce, avec un certain regret qui perce: « on a peut-être trop

compté sur l'effet des principes, d'ailleurs si féconds, de liberté ». Et

encore : « Il est juste que la loi entoure d'une protection plus spéciale les

faibles et les malheureux ». On peut se demander combien de temps

encore il aurait fallu - n'eut été ce débordement de la rancœur des ouvriers - avant

que le gouvernement n'acceptât, en principe, de protéger les malheureux et les

faibles. Faibles, parce que sans instruction aucune, sans droit politique

aucun, n'ayant comme arme de défense que le droit de se réunir. Et

encore en 1886, ose-t-on parler à haute voix ? Discuter des conditions de travail ? Faire

connaître librement ses revendications ? Certes, la loi de 1886 abolissant le

délit de coalition avait conféré ces droits, en principe, comme elle conférait,

tacitement, le droit de grève. Mais dans la pratique ? - Jugez-en. De temps en temps, Nicolas revient à

l'aube, un lapin dissimulé sous son sarrau. Marie s'inquiète. Son fils n'a

jamais eu des goûts de braconnier. Du reste, avec quoi prend-il ses lapins ? On

ne le voit jamais bricoler aucun piège. Que se passe-t-il ? Un soir, Marie, habituée comme toute

mère de famille, à ne dormir que d'une oreille, perçoit le grincement d'une

porte. D'un saut, elle est hors du lit, Dans la mansarde des garçons, il y a une

place vide. – Nicolas ! Que peut-il faire ? Marie se