Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

1914-1918 : Gaillon et sa région

aux côtés de la Belgique Jean Baboux Belgique et France durant la Grande

Guerre : unies devant la commune tragédie par une remarquable amitié

Patrick Loodts Les Français en Belgique Le sacrifice de l'armée française dans la bataille des

frontières Les historiens estiment à plus de 27 000

le nombre des soldats français tués le 22 et 23 août 1914 dans le sud de la

Belgique entre Virton et Charleroi. Cette bataille des Frontières fut sans

doute la plus grande défaite de l'armée française de toute son histoire. Les

Ardennes belges et la région de Charleroi sont ainsi parsemées de cimetières

militaires français qui rappellent aux passants cette tragédie. D'innombrables récits de ces deux jours nous sont parvenus provenant tant du côté des soldats français que du côté des civils belges. Chacun peut y découvrir les grandes marques d'amitiés que se manifestèrent civils belges et soldats français dans une même tragédie. Des soldats gravement blessés seront fréquemment soignés et cachés par les habitants pendant de très longs mois et parfois des années. Zélie Wanlin[2], par exemple, s'occupa chez elle, pendant dix-huit mois, d'un soldat gravement blessé dans son village de Bertrix. À Rossignol, une ambulance de la Croix-Rouge belge soigna des centaines de blessés dans des conditions dantesques[3].

Le 30 novembre 1918, deux soldats français sont enterrés à Bertrix avec les honneurs. Ils avaient été blessés le 23 août 1914 puis soignés et cachés par la famille Wanlin. Arnaud Quélard était mort le 24 février 1916 et Henri Lebreton le 27 novembre 1918 (grippe espagnole). À Charleroi, les civils se surpassèrent pour soigner les soldats français[4]. L'aide apportée par les civils belges aux blessés français combinée à la certitude qu'éprouvait l'ennemi d'avoir partout affaire à des francs-tireurs eut des conséquences dramatiques: les Allemands fusillèrent, rien que dans la province de Namur, plus de 1 500 civils durant ces deux journées fatales. Après la guerre, dans les années vingt et trente, chaque année au mois d'août, se déroulaient aux pieds des tombes françaises de nos régions, d'impressionnants pèlerinages auxquels assistaient les parents des endeuillés et les délégations des unités ayant participé aux combats. Des comités de jumelage, partout dans nos villages, s'activaient à chaque anniversaire de la bataille des frontières, comme par exemple dans le petit village de Rossignol, devant le monument dédié à l'écrivain et officier Ernest Psichari, comme à Maissin[5] au pied du véritable calvaire du XVIe siècle qui veille sur les tombes de plus de 3 000 soldats bretons ou encore à Auvelais, autour du monument représentant un imposant phare breton éclairant la dernière demeure des héros qui reposent au milieu de lui. Partout sur les sites de la bataille des frontières, des monuments célèbrent le courage des soldats français venus au secours de la pauvre Belgique. Parmi ces témoignages se distingue le très beau monument du cimetière militaire du village de Champion, à proximité d'un fort de la ceinture de Namur, représentant un soldat français prenant par l'épaule un camarade belge; non loin s'élève le monument dédié au soldat Pierre Lefeuvre, tireur d'élite, du 70e régiment d'infanterie originaire de Rennes et qui abattit cinquante-trois ennemis pour défendre un carrefour de Tamines. Après la retraite française, les Allemands se vengèrent cruellement en exécutant 384 civils dans cette petite ville de 4 300 habitants[6].

L'entrée du cimetière des Fusillés à Tamines. Dans cette guerre des frontières, le général Foch perdit son fils unique Germain qui combattait en face du sous-lieutenant Rommel[7] et le lieutenant de Gaulle fut blessé en défendant le pont traversant la Meuse à Dinant. Outre les soins aux blessés, les civils belges manifestèrent leur soutien aux soldats français en cachant ceux qui n'avaient pu s'échapper quand ils se trouvaient encerclés par l'ennemi. Qui se souvient aujourd'hui de l'épopée des 120 soldats français[8] qui, piégés dans les lignes ennemies après la retraite de leur année le 23 août, parvinrent pendant des mois à subsister dans nos Ardennes belges avant de pouvoir enfin rejoindre la France via la Hollande ?

La grotte des Voleurs, une des caches utilisées par les 120 soldats français qui, pendant 137 jours, réussirent à échapper aux Allemands. L'ère des pèlerinages en hommage aux tués de la Grande Guerre est passée et les hôtels construits pour accueillir les familles françaises ont été fermés au fil des ans. Les héros tombés à nos frontières ne sont pourtant pas oubliés. Régulièrement, l'un ou l'autre descendant entame un voyage pour visiter les lieux où mourut un aïeul. Depuis plusieurs décennies, Jean Dauphin, instituteur belge retraité, les guide et les instruit. Dans son village de Latour, localité qui souffrit terriblement de la bataille des Frontières puisque quasiment ses habitants mâles furent fusillés, Jean Dauphin a créé le musée de la Bataille des Frontières de Gaume. Pour son travail de mémoire, fait exceptionnel, cet homme a même reçu la Légion d'honneur en 2011[9]. Après l'hécatombe d'août 14, les soldats français revinrent encore en Belgique six semaines plus tard, cette fois pour aider l'armée belge retranchée derrière l'Yser. Les fusiliers-marins du contre-amiral Ronarc'h, surnommés les « Demoiselles aux pompons rouges », participèrent en effet à la bataille de l'Yser aux côtés des Belges puis aidèrent ces derniers à défendre l'extrémité nord de leur front dans la ville de Nieuport. Un de leurs officiers, le lieutenant Dupouey y mourut et eut pendant longtemps son heure de gloire non grâce à ses exploits mais ... en raison de l'amour que continua à lui porter sa femme[10]. Deux divisions françaises se trouvaient aussi sur la partie nord du saillant d'Ypres entre l'armée belge et l'armée du Commonwealth. Elles eurent le triste privilège d'être, le 22 avril 1915, les principales cibles de la première attaque de gaz de l'histoire. Le nombre de soldats français tués par cette nouvelle arme n'est pas connu avec précision. Ils furent entre 1 000 et 5 000 selon les différentes estimations. Les déportés français en Belgique Si la France fournit une terre d'accueil

pour les réfugiés belges, la Belgique fut la destination obligée de plusieurs

milliers de familles françaises en 1917 et 1918 :

Vendières (Meurthe-et-Moselle) : les habitants de ce village proche du front furent déplacés en Belgique par les Allemands. Ce n'est que le 28 octobre 1919 qu'ils purent enterrer solennellement les fusillés du 19 septembre 1914. Les Allemands en effet chassèrent vers la Belgique les habitants de plusieurs villages du nord de la France qui se trouvaient trop près de la ligne de front. Ces familles arrivèrent dans une Belgique affamée qui néanmoins fit tout son possible pour les aider. Cet épisode de l'histoire de la Grande Guerre mériterait de devenir l'objet d'études plus approfondies[11]. Les Belges en France Les réfugiés belges en France[12] Les Belges furent nombreux à être

accueillis en France comme réfugiés. Ils furent répartis dans toute la France

parfois au prix d'accidents dramatiques : le 18 octobre 1914, un train avec

deux mille réfugiés allant vers Rouen fut tamponné entre Marquise et Wocquighem

par un convoi de ravitaillement. Il y eut plus de cinquante morts. Dix jours

après cet accident, le cargo Amiral-Ganteaume quittait Calais avec deux mille

réfugiés et fut torpillé au large du cap Gris-Nez. Des navires accoururent et

purent transborder les passagers. Les conditions de transport des réfugiés

belges étaient particulièrement inconfortables. Sur le transport Tunisie, le 26

novembre, les 1 500 Belges envoyés à La Palice ne disposaient que d'un peu de

paille pour les plus malades. Il n'y avait à bord qu'une petite cuisine pour

l'équipage ! Devant Brest le bateau se vit obligé d'arrêter sa navigation tant

les passagers manquaient de tout ; il s'arrêta dans ce port où le préfet

maritime fit immédiatement envoyer du lait pour les enfants, du pain frais et

des sardines pour les autres passagers. En février 1915, le Ceylan fut pris

dans une violente tempête qui fit mourir trois passagers et blessa gravement

vingt-cinq réfugiés atteints de multiples fractures. En 1917, la France comptait 300 000

réfugiés belges. Le département de la Seine-Inférieure en accueillit un grand

nombre : 37 500. Ces réfugiés constituèrent associations, comités et purent

même recréer des usines comme à Bonnières. De plus le gouvernement belge

organisa plus de soixante colonies scolaires qui hébergèrent les enfants dont

les parents ne voulaient pas quitter la zone de l'Yser, ainsi la colonie

scolaire des Grandes-Dalles ou celle de Saint-Valéry-en-Caux. France, repos du soldat belge ! Les Français gâtèrent nos soldats qui eurent pour la plupart une ou même plusieurs marraines de guerre[13]. Les permissions se passèrent le plus souvent en France. À cet effet le gouvernement belge créa « les homes du soldat » qui pouvaient héberger les permissionnaires n'ayant pas de famille en France. Pour les soldats qui n'avaient jamais quitté leurs villages, ce fut pour la plupart d'entre eux l'occasion d'expérimenter de nouvelles joies, celles des voyages.

Demande de marraine. Carte postale illustrée par Xavier Sager, vers 1915. Évidemment Paris était très fréquenté par nos militaires qui en ramenaient parfois des souvenirs désagréables liés à la fréquentation des demoiselles qui les attendaient à peine sortis de leur train. De retour dans leur unité ils signalaient à leur médecin de bataillon, de manière très pudique, leur « mal de Vénus » en lui avouant très simplement : « Docteur, je reviens de Paris ! ». Dans un domaine tout opposé, celui du religieux, beaucoup de soldats allèrent en pèlerinage à Lourdes. Il ne fait pas de doute que les grands pèlerinages belges vers Lourdes de l'entre-deux-guerres trouvent là leur origine. Après le conflit, les soldats voulurent à leur tour montrer cette ville et les Pyrénées à leurs familles. La base arrière de l'armée belge dans la région de Calais Derrière l'Yser, l'année belge ne

disposait que de peu de place. Elle était coincée entre le fleuve qui s'écoule

sur une longueur de cinquante kilomètres et la côte qui se trouve à moins de

trente kilomètres. Impossible donc de disposer d'une base arrière pourtant

indispensable aux différents soutiens nécessaires à une année (quatre

divisions). La France nous apporta une aide précieuse en nous fournissant

bâtiments et terrains sur son territoire pour toute la durée de la guerre. Le

gouvernement belge put s'installer dans la région havraise mais la base arrière

de l'année belge en ce qui concerne la logistique dut s'établir à Calais. Tout

le bassin ouest de Calais fut notamment affecté au déchargement des navires

venant fournir l'intendance de l'année belge et quatre hangars pouvant abriter

plus de 20 000 tonnes d'approvisionnements furent construits sur les quais. À

Calais aussi se basèrent les escadrilles belges au camp du Beau-Marais tandis

que non loin à Gravelines, un immense parc à munition fut créé et renfermera,

en juin 1918, plus de 650 000 projectiles pour l'artillerie et 48 millions de

cartouches. Le parc du génie s'établit également à Gravelines. Toujours à

Calais, est ouverte la boulangerie de l'armée et chaque jour, pour elle,

étaient moulus 30 000 kilos de blé. Une boucherie militaire avait été également

organisée : la viande débitée était stockée dans quatre bélandres[14] transformées en «

frigorifiques » amarrés sur le canal de Bourbourg. En février 1917,

l'intendance belge à Calais assurait le ravitaillement de 155000 hommes à

l'armée en campagne, 17000 dans la base de Calais en plus du fourrage pour 40

000 chevaux ! La région du Havre, siège du gouvernement belge et d'une

importante fabrique d'obus La ville de Sainte-Adresse, près du Havre devait accueillir le gouvernement belge. Aujourd'hui encore subsistent quelques souvenirs de la présence belge dont une énorme boîte postale belge d'une couleur rouge et un monument orné de la statue du roi Albert. Dans les environs s'installèrent aussi des ateliers de construction de matériel d'artillerie, de charroi automobile, de sellerie et de maréchalerie. Une importante fabrique belge de munitions ouvrit également à Graville-Sainte-Honorine.

Le monument élevé après la catastrophe dans le cimetière du Havre. Il comportait 105 noms. Il a été remplacé par un autre monument en 1921 Cette usine renfermait plus de 320 000 kilos d'explosifs quand le Il décembre 1915 une explosion la détruisit en ensevelissant plus de cent morts dans ses décombres ! GravilleSainte-Honorine, Harfleur, Gonfreville-l'Orcher offraient l'aspect de villes bombardées, où les sauveteurs comptèrent dix civils tués et plus de 1 500 habitants blessés dont une centaine gravement! Dans Le Havre, il y avait 1 500 maisons sinistrées et deux heures après l'explosion, il n'y avait plus le moindre morceau de vitre à vendre dans la région... Quant à l'usine, mille soldats travaillèrent pendant plus d'un mois pour déblayer et reconstruire... Le Havre fit aussi office de base secondaire de l'intendance belge et à ce titre posséda de grands magasins pour l'habillement et le couchage. On vit même une usine de torréfaction de café où furent traités jusqu'à 12 000 kilos de café par jour. Pour faire fonctionner toutes ces installations, il y avait au Havre en décembre 1916, 300 officiers, 13 000 sous-officiers, soldats et travailleurs civils. La France refuge de nos locomotives Les cheminots belges parvinrent à mettre

à l'abri en France plus de 1 900 locomotives, 11 400 wagons de marchandise, 1

800 voitures de voyageurs.

Un groupe de cheminots belges à Oissel en 1918. Source : www.quenovel.be Un bataillon des chemins de fer fut

constitué ; il comptait deux mille hommes répartis en quatre compagnies. Un

immense atelier de réparation fut créé à Oissel près de Rouen. Le personnel comptait

1 500 personnes et avait une superbe fanfare ferroviaire ! En 1917, les

services alliés utilisaient 1 100 locomotives belges. Les centres d'instruction de l'armée belge en France De multiples centres d'instruction à

destination des jeunes Belges qui arrivaient à quitter la Belgique occupée

furent créés comme le centre d'instruction d'Auvours, le centre d'instruction

des mitrailleurs à Criel-sur-Mer[15], l'école d'artillerie à

Eu, une école de grenadiers à Fécamp, l'école des sous-officiers à Saint-Lô ou

encore une école de préparation à la souslieutenance à Gaillon[16] où séjourna notamment

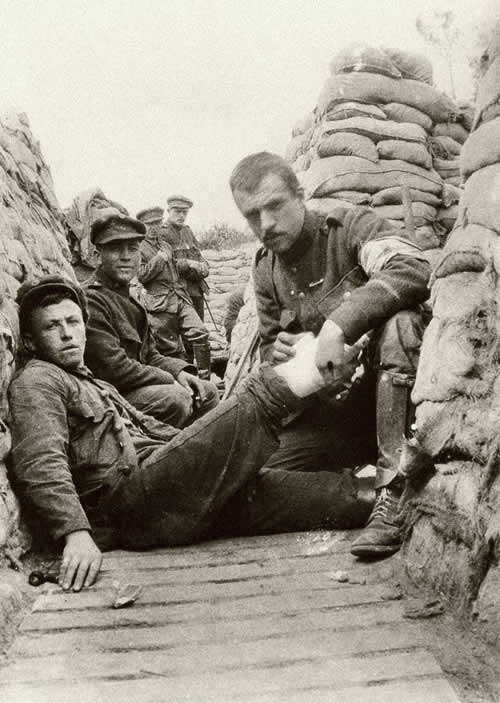

l'élève candidat souslieutenant René Glatigny[17].

Avant d'être admis au CISLA de Gaillon, René Glatigny était infirmier-brancardier. Sur cette photo il soigne un blessé en première ligne. Cette liste n'est pas limitative, nous

ne devons pas oublier des centres d'instruction à Villiers-le-Sec, Sommervieu,

Carantan, Granville, Carteret, Octeville, Valognes, La Haye-du-Puits,

Coutances, Parigné-l'Évêque, Granville, Barneville, etc. Les hôpitaux belges en France durant la Grande Guerre[18] Durant la bataille de l'Yser (octobre et

novembre 1914), le sort des blessés belges laissait à désirer car il n'y avait

pour eux de salut que dans une évacuation par train sanitaire vers Dunkerque et

Calais. Calais fut rapidement submergé par les réfugiés belges et par les soldats

blessés. Les autorités calaisiennes durent à la fois s'occuper des civils

belges et des militaires blessés. Les civils se virent accorder des indemnités

d'indigents et des aides matérielles. Les blessés belges commencèrent à

arriver en masse le 13 octobre 1914.

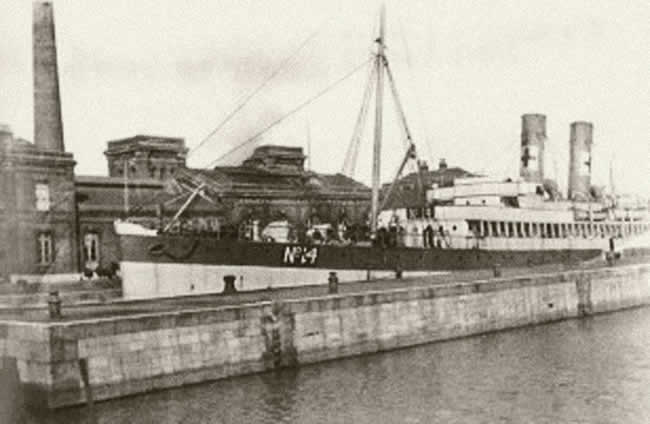

Un navire-hôpital dans le port de Calais. La journée du 26 octobre fut l'une des

plus critiques avec l'arrivée de trois convois ferroviaires comprenant plus de

mille blessés dont le logement posait de graves problèmes. Les soldats belges

blessés débarquaient du train après une dizaine d'heures de trajet. Épuisés ils

trouvaient un relatif réconfort dans la salle des machines de la gare

transformée en un « hôpital de passage » où leurs pansements étaient

susceptibles d'être changés et où ils pouvaient enfin bénéficier de boissons et

de repas réconfortants. Ensuite, les blessés étaient, soit évacués par bateau

vers l'Angleterre ou la Bretagne, soit répartis en ville dans les ambulances ou

sur le Paris et l'Ella, deux navires-hôpitaux mis à disposition par l'armée

française. Les chiffres cités par le docteur Mélis[19] sont éloquents et rendent

compte à eux seuls de l'immense exode des soldats blessés. Du 1er

novembre 1914 au 31 décembre 1915 arrivèrent à Calais 76 532 blessés belges au

moyen de 527 convois ferroviaires provenant du front. Comme les navires

offraient des capacités limitées, Calais fut vite obligé de mettre à

disposition des Belges de nombreux bâtiments pour les transformer en

ambulances. En outre, la municipalité fit appel à toutes les bonnes volontés

pour soigner les Belges. Il en résulta un immense élan de générosité qui, grâce

à la presse, s'étendit jusqu'en Angleterre. De nombreuses infirmières anglaises

comme miss Livingston, s'offrirent de venir soigner les soldats belges et 230

kilos du précieux chloroforme furent même offerts par la firme Burgoyne,

Burbidges et Cie. Parmi les infirmières anglaises, il faut rendre un hommage

particulier à un groupe de jeunes filles de la First Aïd Nursing Yeomanry qui,

sous la direction de Mrs Grace Mc Dougalle, soignera, dans

l'ambulance installée à l'école Lamarck plus de 2 000 soldats atteints de

typhoïde. Malgré un transfert massif d'une partie

de nos blessés vers Cherbourg et l'Angleterre, il fallut ouvrir de nouvelles

ambulances à Calais presque chaque jour. Le 18 octobre fut inaugurée

l'ambulance des salons Richelieu ; le 19, deux ambulances chez les sœurs

franciscaines, le 21 l'ambulance du casino ; le 22, l'ambulance à l'école de la

rue des Fleurs et celle du pensionnat Saint-Pierre ; le 23, la maison Heymans

et les usines Middleton ; le 24, les ambulances situées dans les deux temples

évangéliques, la maison du commerce, l'école du fort Nieulay, l'école Michelet

et l'école Plante ; le 25, les magasins du Bon Génie et deux maisons de la rue

des Soupirants. Le 26 octobre, cinq ambulances supplémentaires furent créées.

Le 28, ce fut le tour du pensionnat anglais Sophie-Berthelot de recevoir nos

blessés. Le 1er novembre, deux écoles furent transformées à leur

tour et le 3 novembre, une maison supplémentaire dut encore être convertie en

ambulance. À la lecture de cette énumération, nous

pouvons imaginer l'ambiance qui devait régner à Calais durant la bataille de

l'Yser : l'afflux considérable de soldats belges blessés mobilisa toutes les

ressources de la ville. De nombreuses Calaisiennes se portèrent volontaires

pour nourrir les soldats belges au point qu'il fallut réglementer leur présence

dans les ambulances belges. Dans chacune d'elles, un délégué de la municipalité

était chargé d'envoyer au maire un compte rendu détaillé des activités qui y régnaient. Souvent c'était la directrice de l'école

réquisitionnée qui remplissait cet office. Dans un de ces rapports la

directrice de l'école du boulevard Lafayette se plaint qu'il y a dans son

ambulance jusqu'à huit femmes cuisinières pour douze blessés ! La création de nouvelles ambulances à

Calais fut ralentie avec la fin de la bataille de l'Yser mais néanmoins le

nombre d'ambulances s'accrût encore pour atteindre le nombre de 42 ambulances

début 1915. Rappelons ici qu'une ambulance était du point de vue médical une

structure permettant les soins basiques à trois catégories de soldats, celle

des malades, celle des blessés légers, et celle des blessés gravement atteints

dont le transport n'était pas possible. En l'absence d'hôpitaux belges, tous

les soldats n'appartenant pas à ces catégories, au nombre impressionnant de 20

000, furent évacués soit vers l'Angleterre, soit vers les hôpitaux français, la

plupart situés en Normandie ou en Bretagne. Deux ambulances de Calais purent

cependant en décembre 1914 se transformer en hôpitaux. L'ambulance de la rue du

Fort-Louis nous avait été donnée par le service de santé français. Marie Curie

l'équipa d'une installation de radiographie tandis qu'un mécène, Evan Thomas,

et l'ambulance américaine offrirent l'équipement d'une salle d'opération. Le

docteur Derache y opéra (82 opérations) mais l'hôpital, vu sa faible capacité

(30 lits), n'eut pas une très longue vie et fut démantelé. Une deuxième ambulance belge de Calais,

l'ambulance Élisabeth put cependant rapidement se transformer en un petit

hôpital bien équipé grâce au duc de Vendôme, le beau-frère du roi Albert. Cette

ambulance était subsidiée par la Société française de secours aux blessés

militaires. Installée le 14 décembre dans l'école de la rue des Moulins, elle

parvint rapidement à ouvrir une installation chirurgicale où le docteur Conrad,

volontaire de guerre et ancien chef de l'hôpital civil d'Anvers, exerça ses

talents.

Le Duc de Vendôme en visite à l'hôpital Élisabeth à Calais. Le duc de Vendôme fit le don d'un

laboratoire, équipé d'un service d'électro et de mécanothérapie ainsi que d'un

cabinet de radiologie. En avril 1915, le général Mélis réorganisa le service

médical et le nombre d'ambulances put être ramené à 25 tandis que les autorités

françaises permettaient l'hospitalisation pour traitement de nos soldats dans

32 hôpitaux complémentaires (HC) de Bretagne. Cette aide fut la bienvenue et permit de

désengorger les ambulances de Calais. Il s'avéra cependant assez vite que les

patients et le personnel belge s'y sentaient dépaysés et surtout nourris d'une

manière inhabituelle. Le général Mélis lui-même explique dans son histoire du

service de santé que la pomme de terre faisait défaut ou se trouvait en

quantité minime dans la ration et que de plus, le soldat belge ne pouvait

s'habituer au pain fait au levain de l'armée française. Ces hôpitaux furent

bientôt remplacés par des formations militaires totalement belges implantées

pour une grande partie dans le Pas-de-Calais près de la base arrière de l'armée

belge, et d'autre part en Normandie et en Bretagne, les deux régions où se trouvaient

les hôpitaux militaires français qui avaient accueilli nos soldats durant et

peu après la bataille de l'Yser. Dans le Pas-de-Calais, outre l'ambulance

Élisabeth, citons les gros hôpitaux de Petit-Fort-Philippe, de Virval-Lez-Calais,

de la Porte de Gravelines. En Normandie et en Bretagne, mentionnons l'hôpital

militaire de Mortain (Manche), Cherbourg et Saint-Lô (Manche), Villiers-le-Sec

et Juaye-Mondaye (Calvados) spécialisé pour les malades dits « nerveux» et, en

Bretagne, les quatre hôtels de la fondation Broqueville : Dinard et

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), Saint-Jacut-de-la-Mer (Côtes-du[1]Nord),

Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine), ainsi que Châteaugiron (L’Ile-et-Vilaine),

spécialisés pour les malades dits « mentaux ». Près de Rouen, signalons

l'hôpital anglo-belge qui deviendra l'hôpital de Bonsecours.

Sur le plateau, à Bonsecours, les bâtiments de l'hôpital anglo-belge. Dans la vallée, Rouen et la Seine Certains de ces hôpitaux furent spécialisés notamment pour les affections nerveuses et mentales. Les guéris ou convalescents de ces affections psychiatriques étaient envoyés au camp d'Auvours près de Champagné (Sarthe), les incurables d'abord au camp du Ruchard (Indre-et-Loire) puis ultérieurement à Soligny-la-Trappe (Orne). S'ouvrit encore à Ligugé (Vienne) un hôpital spécialisé pour les affections rénales et, à Orival[20], un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies vénériennes, établissement qui traita plus de 900 soldats dont 50% avaient été contaminés à Paris !

L’hôpital spécialisé d'Orival était installé dans les vastes locaux de la colonie scolaire du XVIle arrondissement de Paris. Par ailleurs il faut encore mentionner pour les militaires belges quatre sanatoria de tuberculose pulmonaire Saint[1]Jean-Cap-Ferrat (Basses-Alpes), Montpellier (Hérault), Chambéry (Savoie), Faverges (Haute-Savoie). y furent admis environ deux mille tuberculeux dont 12% moururent. À noter que les Belges qui n'étaient pas militaires possédaient leur propre sanatorium à Chanay (Ain). Pour terminer cette impressionnante énumération, citons enfin les hôpitaux pour convalescents ou de transit, offerts par la Croix-Rouge ou la générosité privée française : ·

l'hôpital militaire belge de Cannes fonctionna de février

1915 à avril 1920 dans les villas Saint-Jean, Saint-Charles et Anastasie, grâce

à la générosité de la duchesse de Vendôme (belle-sœur du roi Albert) et de la

Croix-Rouge française. À la fin de 1916, la direction médicale devint

exclusivement belge (docteur Lagache) ; ce fut l'hôpital militaire belge Albert

1er de Cannes. Il hospitalisa 1 500 malades, pratiquement tous

provenant de l'ambulance Élisabeth de Calais ; ·

l'hôpital Albert 1er à Paris était un

quartier de l'hôtel-Dieu de Paris réservé pour les militaires belges. S'ouvrit

aussi une ambulance au lycée Carnot et une annexe pour convalescents à

Courbevoie. L'histoire des hôpitaux belges en France pendant la guerre 14-18 mériterait certainement d'être approfondie. Malheureusement, les archives concernant ces hôpitaux ont été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reste cependant deux possibilités pour mener des recherches sur le sujet des hôpitaux belges en France. La première est la somme des témoignages du personnel médical et des hospitalisés qui se trouvent épars dans les nombreux cahiers que tenaient les combattants au jour le jour, la seconde possibilité est l'étude des journaux locaux d'époque et des archives municipales qui souvent ont conservé trace de la présence des Belges dans leur commune. La souffrance des Belges déportés en France occupée N'oublions pas les souffrances des

Belges en France occupée. Peu de nos contemporains savent que le château de

Sedan fut transformé en un bagne où se retrouvèrent incarcérés des centaines de

Belges[21]. Ils périrent pour la

plupart tant les conditions de vie y étaient inhumaines. L'Argonne contient

aussi de multiples tombes de déportés belges[22] soumis au travail forcé

pour construire les fortifications et tranchées allemandes dans la région de

Verdun.

Vue de la nécropole nationale de Brieulles-sur-Meuse, en Argonne. Gros plans sur quelques histoires hospitalières belges... en France

Les quelques études que j'ai pu mener

sur certains hôpitaux belges de France, si riches d'anecdotes et

d'enseignements sur la manière de soigner de l'époque, sont aussi une manière

de ne pas oublier l'endurance et le courage de nos soldats blessés ainsi que le

travail de leurs soignants. Pour terminer cet article, je souhaite vous présenter

maintenant quelques histoires parmi d'autres. Le lecteur intéressé trouvera les

détails sur ces hôpitaux sur notre site Internet. L'hôpital de Valloires et l'initiative du docteur Detournay[23] Située dans la vallée de l'Authie

(Somme), cette ancienne abbaye fut confiée aux Belges qui y installèrent un hôpital

pour convalescents. Aujourd'hui le site de Valloires est accessible aux

visiteurs. Les touristes découvrent l'ancienne abbaye ainsi que le merveilleux

jardin de roses, sans doute l'un des plus beaux d'Europe. Sur le mur ouest de

l'abbatiale, Francis De Look et moi-même avons découvert en 2001 des

inscriptions creusées dans le calcaire friable par des soldats belges

hospitalisés. Une inscription en particulier était absolument bien conservée et

mentionnait un nom : celui du soldat De Vrin, 3e chasseur à pied,

matricule 57697. Grâce à ces renseignements je pus retrouver son dossier

militaire que j'examinai au centre de documentation du musée royal de l'Armée

et reconstituer l'histoire du soldat De Vrin. Blessé le 9 janvier 1917 par un

éclat d'obus, il est hospitalisé trois mois à l'hôpital de l'Océan ; il est

autorisé à partir le 27 mars en convalescence à l'abbaye de Valloires. En mai,

Gustave, décoré de la croix de guerre (A.R. du 17 mai 1917), était muté au CIA

d'Eu d'où il rejoindra finalement en août de la même année, le SATBH dans la

ville du Havre. Il resta dans cette unité jusqu'au 26 août 1919, date de sa

mise en congé sans solde. Après la guerre, il se maria, eut deux enfants ; il

est mort d'une péritonite à l'âge de trente ans. Son fils ne connut que très

peu son père. J'eus la joie de le retrouver à Anvers et de lui faire part de ma

découverte qu'il s'empressa d'aller examiner sur place. Quelques années plus

tard, je pus compléter l'historique de l'hôpital de Valloires grâce à un

témoignage absolument extraordinaire : une dame âgée m'a téléphoné de Mons pour

me signaler que son père avait été le médecin directeur de Valloires pendant la

Grande Guerre et qu'elle possédait les carnets de celui-ci relatant au jour le

jour sa vie à Valloires ! La lecture de ces carnets fut passionnante et je pus

retracer l'histoire de l'hôpital belge de Valloires.

Le docteur Detournay à son bureau. Le docteur Detournay avait été un

directeur d'hôpital exceptionnel voulant absolument occuper ses convalescents ;

pour qu'ils ne ressentent pas la longueur des journées, source de cafard, il

créa un petit élevage et des cultures maraîchères. Sa thérapie occupationnelle

apporta tant de bien-être aux blessés convalescents que l'état-major le

félicita. Malheureusement, le docteur Detoumay fut victime de son succès ! Les

officiers supérieurs estimèrent en effet que cette thérapie serait encore plus

efficace chez les « nerveux », ces soldats souffrant de problèmes

psychiatriques. C'en était fini de la tranquillité de Valloires : les « nerveux

» débarquèrent dans son hôpital en grand nombre et il advint peu après un

événement exceptionnel : une mutinerie des hospitalisés dont le simple point de

départ était un pain volé. Le docteur Detoumay dut faire appel à une compagnie

de la police militaire pour rétablir l'ordre ! Il possédait aussi dans ses

archives quelques listes de patients hospitalisés avec l'étiologie de leurs

affections. En l'absence des dossiers médicaux des soldats de 1914, détruits,

ces documents qui ont traversé le temps, présentent donc un intérêt certain. L'hôpital du camp du Ruchard[24]

: un camp de convalescents où l'on devient malade... Durant la guerre 14-18, la France a

offert l'hospitalité à de nombreuses formations médicales belges. Parmi

celles-ci, le camp pour convalescents du Ruchard en Indre-et-Loire. Peu de

témoignages nous apprennent ce que fut la vie quotidienne des soldats dans ce

camp perdu dans les landes. Dans son livre, Le général Mélis mentionne

simplement que ce camp fonctionna du 31 décembre 1914 au 14 juillet 1917, soit

trente mois et demi ; il accueillit durant cette période 9 586 convalescents.

Un soldat, Ege Tilmns, nous apporte cependant un témoignage inestimable sur ce

camp : il consacre un chapitre entier de son livre au séjour qu'il y effectua.

Les informations qu'il nous donne nous font entrevoir un univers extrêmement

dur et souvent inhumain. Le camp vivait au rythme des rixes, des punitions et

des décès. Ceux-ci, d'après l'auteur, survenaient à raison d'un par quinzaine.

Convalescents et infirmiers du camp du Ruchard. Quelle terrible mortalité dans les rangs

des soldats pourtant considérés comme guéris et convalescents ! Mais Ege Tilmns

n'exagère-t-il pas ? Nous ne le croyons pas : les registres de l'état-civil de

la commune d'Avon-les-Roches signalent le décès de 79 militaires belges, soit

un convalescent sur 121. Certains corps furent rapatriés après la guerre ce qui

fait qu'aujourd'hui il ne subsiste plus que 63 tombes de soldats belges dans le

cimetière communal. Il y eut donc plus d'un décès par quinzaine durant les

trente mois de fonctionnement du camp qui méritait sans aucun doute la très

mauvaise réputation que lui donne Ege Tilmns. Nous avons aussi retrouvé trois

autres témoignages : celui du soldat Constant Stiers, celui de Christian Van

Corn et celui du soldat et poète Paquot qui raconta la vie de son ami, le

compositeur Georges Antoine, avec qui il séjourna dans le camp du Ruchard.

Aujourd'hui, qui pense encore à ces valeureux petits soldats belges qui

moururent de maladie ou de tristesse loin de leur pays et qui reposent toujours

à Avon ? L'hôpital militaire belge de Bonsecours, hôpital

avant-gardiste construit par les Belges en 1916[25] Inauguré le 2 juin 1916, cet hôpital a

été érigé à deux kilomètres au sud est de Rouen, au sommet de la « colline

Blosseville - Bonsecours », sur le plateau des Aigles, à une altitude de 140

mètres, avec une vue magnifique sur Rouen et la vallée de la Seine. La

superficie totale occupée par l'hôpital était d'environ dix hectares. L'air pur

et vif contribuait largement à rendre cet équipement particulièrement salubre.

Cet important établissement hospitalier avait été installé dans des pavillons

de bois Wallens démontés après la guerre et transportés en Belgique : il ne

reste rien de cet hôpital performant, construit par les Belges sous la

direction du docteur Deltenre ; les quelques tombes militaires qui rappelaient

à proximité son existence ont été transférées en Bretagne, à

Sainte-Anne-d'Auray en 1984.

Cimetière de Bonsecours. Au fond, le monument Albert 1er ; les tombes étaient alignées le long de l'allée qui y conduit, avant leur transfert à Sainte-Anne-d'Auray. Le cimetière communal conserve un

monument dédié au roi Albert 1er. L'hôpital fut remarquable de par

son grand service de mécanothérapie et d'électrothérapie dû à l'initiative du

médecin de régiment Waffelaert. Devant les difficultés à se procurer dans le

commerce les appareils nécessaires, cet officier du service de santé eut

l'ingénieuse idée de les faire fabriquer, d'après ses indications, par les

mutilés eux-mêmes. Son œuvre a été poursuivie et complétée en ce qui concerne

la mécanothérapie par le médecin de régiment de Marneffe et pour

l'électrothérapie par le médecin de bataillon Stouffs. Autre innovation de

taille : un service de gymnastique qui créait ainsi une nouvelle spécialité

médicale, la kinésithérapie. Cette gymnastique n'était pas à l'époque enseignée

chez nous. Elle fut donnée aux invalides par douze médecins gymnastes diplômées

de l'Institut central et royal de Stockholm sous les directions successives de

miss Loveday et de miss Alund.

Hôpital de Bonsecours, salle de mécanothérapie. La section de gymnastique médicale

disposait d'un pavillon bien aménagé et d'un matériel presque entièrement

construit dans les ateliers de l'hôpital. 250 sujets environ passaient

journellement en traitement pour 400 à 500 malades traités dans ce service au

courant d'un mois, avec 5 000 à 6 000 séances ou même d'avantage; chaque séance

durait en moyenne vingt minutes. Pour finir par une note gaie, signalons que le

docteur de Marneffe se maria avec miss Loveday. Leur fils Robert, né en 1919,

devint aussi médecin et fut un chirurgien orthopédiste de renom. L'hôpital de Mortain (Manche) avait son despote Nous connaissons particulièrement bien

la vie des hospitalisés de cet hôpital grâce au témoignage du sergent Gustave

Groleau qui y fut soigné. L'existence monotone et triste dans cet hôpital était

heureusement entrecoupée par des excursions dans une nature superbe. L'hôpital

était dirigé de main de fer par un médecin beaucoup plus militaire que

thérapeute. En mars 1918, cet hôpital, ancien

séminaire, fut placé sous la dépendance de l'hôpital chirurgical de l'Océan et

donc du docteur Depage. Ce dernier fut horrifié par l'état de cet

établissement. Les sols des salles d'hospitalisation étaient revêtus de

paillassons et tapis superposés d'année en année. En ce qui concernait les

égouts et l'éclairage, tout était à refaire. La stérilisation était

inexistante. Dirigeait ce bel établissement un médecin de carrière qui cumulait

les fonctions de directeur de l'hôpital et de commandant de place. Afin de maintenir la discipline, il

exigeait qu'il y eût au moins chaque jour cinq blessés punis ! Le docteur Depage

réagit à sa manière, c'est-à-dire sans attendre les permissions officielles,

pour améliorer la situation. Il avait à sa disposition à La Panne 200

prisonniers allemands. Il en choisit 80 qui étaient utilisables comme ouvriers

du bâtiment et les fit transporter en une nuit par une dizaine d'ambulances à

Mortain. En moins de trois semaines le séminaire de Mortain fut transformé en

un véritable hôpital ! L'hôpital de Fontgombault (Indre) avait un ange gardien :

Georges Bonjean[26] Dans cet hôpital situé dans une ancienne

abbaye rachetée par la famille Bonjean, les soldats blessés furent,

contrairement à Mortain, très choyés. L'ouverture de l'hôpital eut lieu le 18

avril 1915, quelques jours après le départ des prisonniers allemands qui s'y

trouvaient. Dans l'ancienne hôtellerie des moines, furent installés les bureaux

de l'hôpital et le logement des officiers ; la nef et le sanctuaire de l'église

abbatiale, longue de 80 mètres, servirent de dortoir pour les blessés, comme

les galeries du cloître. La partie occidentale de la nef était réservée au

réfectoire. Georges Bonjean, resté sur les lieux, fut comme un père pour les

blessés belges. Il était sans nouvelles de Louis, son fils mobilisé dont il

espéra vainement le retour. C'est sans aucun doute l'immense amour filial

envers son fils qui rejaillit sur les soldats belges. Pendant les quatre années

que dura l'hôpital, Georges Bonjean s'ingénia à procurer des divertissements à

ses « hôtes ».

Abbaye de Fontgombault : la nef de l'église transformée en dortoir. Il avait installé dans l'ancien

réfectoire des moines, assez spacieux, la « salle des fêtes » des blessés où

furent organisées des matinées récréatives, des concerts ; un orchestre

militaire belge fut même créé avec son aide. Des cérémonies religieuses étaient

également célébrées ; les fêtes en l'honneur de saint Nicolas avaient un grand

succès et des conférences étaient très suivies. Le 20 octobre 1918, à la veille

de la fermeture effective de l'hôpital, ce fut dans cette salle, puis à la

mairie que se déroulèrent les adieux officiels, en présence du sous-préfet du

Blanc et de beaucoup d'amis de l'hôpital. Cette fermeture fut très regrettée

dans la région. Sur les 6 300 blessés soignés à l'hôpital de Fontgombault, une

quarantaine d'hommes ne survécurent pas à leurs blessures. Le premier décès fut

celui d'Albert Beckman, survenu en mai 1915 et provoquant une vive émotion dans

la région. Les obsèques, qui eurent lieu le 24 mai, attirèrent une affluence

très touchante ; y prirent part plusieurs personnalités du département ; les

habitants de Fontgombault avaient apporté de très nombreuses couronnes ; le

cercueil se trouva tout fleuri et pavoisé par les drapeaux frères de Belgique

et de France. La tombe fut placée près de la porte d'entrée du cimetière

communal afin que le souvenir de ce valeureux combattant ne se perdît pas. Aujourd'hui l'abbaye abrite à nouveau

une communauté de moines et cela depuis 1948. La communauté est importante et

compte en son sein de très nombreuses nationalités. L'abbatiale résonne des

chants grégoriens mais tous les moines savent qu'il y a des années de cela, les

murs retentissaient des rires, mais également des pleurs des soldats belges qui

y séjournèrent ! Le dépôt de convalescents du Minihic (Ile-et-Vilaine)

possédait sa fidèle consolatrice Dès les premières heures du conflit, en

août 1914, dans un même élan patriotique, les cinq fils du comte de Broqueville

s'engagèrent dans l'armée belge, pour la durée du conflit. Robert, le second

des six enfants de la famille était alors capitaine dans l'artillerie. Lors

d'un voyage en Suisse en 1912, il fit la connaissance, sur les pistes de ski,

de Thérèse Marie Laure Bourgeois de Jessaint, née à Paris le 10 décembre 1886.

Par son mariage le 6 mai 1913 elle devint alors la belle-fille du premier

ministre de Belgique. Elle conserva sa nationalité française. Le couple aura

quatre enfants. Thérèse de Broqueville dès le début du conflit de 1914, s'était

portée volontaire pour s'occuper des blessés, elle fut ambulancière. Ses

capacités d'entreprise la portèrent naturellement plus haut dans des fonctions

de responsabilités.

L'environnement du dépôt de convalescents de Minihic était favorable à leur rétablissement. Depuis les chambres, les blessés pouvaient admirer la baie de Suliac. Elle administra les centres d'accueil des convalescents dont celui du Minihic-sur-Rance, commune où l'on trouve dans les archives trace des marchés qu'elle concluait avec les commerçants locaux et des proches environs pour les achats du pain et de la viande. Domiciliée à Dinard, elle venait visiter tous les jours les convalescents dont elle avait la charge. En juin 1915, il était recensé 48 militaires belges à l'hôpital complémentaire du Minihic-sur-Rance. À la fin de la guerre, en 1918, Thérèse de Broqueville fut récompensée des mains du roi Albert 1er, qui lui remit la haute distinction de chevalier de l'Ordre de Léopold. La maladie eut raison d'elle, à Paris, le 8 novembre 1924, elle n'avait que trente-huit ans. Le roi Albert 1er et son épouse manifestèrent, à nouveau leur reconnaissance, ils présentèrent leurs condoléances à la famille. L'hôpital de la Chartreuse à Neuville-sous-Montreuil

(Pas-de-Calais) possédait un cimetière où 599 convalescents de la typhoïde

furent ensevelis[27] Ce

magnifique monastère abritait des chartreux qui vivaient en ermite la semaine

dans de petites maisons comportant trois pièces et un jardin. Les cellules

ouvraient sur un couloir lequel donnait sur un vaste cloître. Cet énorme

bâtiment possédait donc beaucoup d'espaces pour abriter des familles entières

de réfugiés belges, un hôpital mixte (militaire et civil) spécialisé dans les

soins aux convalescents de fièvre typhoïde et une importante colonie scolaire.

Les civils étaient originaires essentiellement de la région d'Ypres tenue par

les Anglais, région où une importante épidémie de typhoïde sévissait parmi la

population civile qui vivait dans des conditions pitoyables dans les caves des

maisons détruites. Les Anglais redoutaient une propagation de l'épidémie dans

les rangs de leurs troupes, ce qui aurait été catastrophique pour la défense du

saillant d'Ypres. Les civils atteints étaient soignés dans

l'hôpital voisin de Poperinghe dirigé par la comtesse van den Steen de Jehay.

Dès que leur état de santé le permettait, les blessés étaient transportés sans

demander leur avis à l'hôpital militaire anglais de la Malassise situé à

proximité de Saint-Omer pour continuer à les traiter tout en les isolant. Après

cette deuxième hospitalisation, les civils jugés guéris n'étaient pas renvoyés

chez eux mais devaient d'abord effectuer un long séjour de convalescence à

l'hôpital de la Chartreuse. Le traitement de la fièvre typhoïde consistait à

cette époque à bien peu de choses : une meilleure hygiène accompagnait un

régime alimentaire strict qui permettait le repos des intestins. Les malades ne

pouvaient manger qu'avec une énorme parcimonie pour éviter l'ulcération et la perforation

intestinale. On comprend que les patients considérés comme guéris n'avaient

plus que la peau sur les os. Une longue convalescence était alors nécessaire

pour reprendre du poids et des forces ! Malheureusement à l'hôpital de la

Chartreuse, ces convalescents affaiblis étaient des proies idéales pour

d'autres microbes comme celui de la tuberculose. C'est sans doute pourquoi la

mortalité était importante dans cet hôpital. Le cimetière où furent enterrés

les décédés contient cinq cent nonante-neuf corps ! Récemment quelques

bénévoles ont réussi à retrouver tous les actes de décès de ces personnes ce

qui a bouleversé les familles de ces défunts dont la sépulture avait été perdue.

Le cimetière de Neuville-sous-Montreuil pendant la guerre.

Aujourd'hui, on ne voit presque plus rien..., mais les corps sont toujours enterrés là ! Le cimetière des Belges n'est plus

reconnaissable aujourd'hui. L'emplacement se devine grâce au socle de béton sur

lequel reposait une croix de fonte. Le cimetière est redevenu une pâture à

chevaux mais les réfugiés reposent toujours sous l'herbe. Qui sauvera ce

cimetière ? Espérons que ce lieu redevienne ce qu'il aurait toujours dû être :

un endroit où le souvenir des civils morts de la Grande Guerre est entretenu

avec ce même respect que celui que nous manifestons envers nos soldats morts

pour la patrie. La courte évocation de ces quelques formations hospitalières

est évidemment insuffisante pour nous donner une idée générale de l'ensemble

des hôpitaux militaires belges en France. Chacun avait sa spécialité, chacun avait

sa réputation, bonne ou mauvaise, dépendant surtout des médecins qui les commandaient.

Aujourd'hui, même démantelés, ces hôpitaux belges qui parsemèrent la France

laissent comme ultime preuve de leur existence leurs cimetières militaires. La

base arrière de Calais, d'octobre 1914 au 1er janvier 1918, inhuma

898 militaires.

Tombes belges à Sainte-Anne-d'Auray Quant aux 274 corps de soldats belges

exhumés de Bretagne, des Pays de la Loire et de Normandie, ils furent

rassemblés dans une vaste nécropole à Sainte-Anne-d'Auray[28] qui ne fut inaugurée

qu'en 1984. Aujourd'hui en 2016, 3 784 soldats belges reposent toujours en

France. Fait émouvant, la plupart de ces soldats moururent dans les hôpitaux

belges de France, ce qui signifie que, pour l'essentiel, ils avaient survécu à

leur longue évacuation après des soins primaires sur le font belge. Tous

espérèrent revoir leur pays, tous se virent mourir loin de leur famille. Espérance Le centenaire de la Grande Guerre nous

permet de nous souvenir des souffrances de nos ancêtres[29]. Puisse l'amitié entre

les peuples, comme celle qui régna entre France et Belgique durant cette époque

tragique, continuer à croître malgré tout pour qu'un jour l'humanité puisse

vivre dans un monde où règne enfin la paix. Sources : Le lecteur trouvera aisément les sources

de cette présentation historique en se référant aux différents articles

mentionnés dans les notes ci-dessus et qui figurent sur le site Internet de

Patrick Loodts : Médecins de la Grande

Guerre. Pour en savoir plus sur la prise en charge des blessés pendant le

conflit, il pourra aussi lire son ouvrage La

Grande Guerre des saignants. Médecins, infirmières et brancardiers de 1914-1918. [1] Patrick Loodts, Isabelle Masson-Loodts, La Grande Guerre des saignants. Médecins, infirmières et brancardiers de 1914-1918,2014, coll Arès, Éditions Memogrames, 575 pages. [2] Taper « Zélie Wanlin ». [4] Taper « Bataille de Charleroi » [6] Taper « Tamines ». [7] Taper « Rommel ». [8] Taper « Odyssée des 120 » [9] Taper « Jean Dauphin » [10] Taper « Lieutenant Dupouey ». [12] Taper « Réfugiés belges ». [13] Taper « Mademoiselle Rose ». [14] Navires de charge destinés au cabotage. Leur allure générale les fait ressembler à des péniches. [15] Taper « Mitrailleurs Criel ». [16] Le château de Gaillon pendant la Grande Guerre, Éditions de l'ARC, 2015, p. 6-9. [18] Taper « Hôpitaux belges en France ». . [19] Léopold Mélis, (1853-1932) lieutenant-général médecin, inspecteur général du service de santé, pendant la Grande Guerre il dirigea les services de santé de l'armée belge, auteur de Contribution à l'histoire du service de santé de l'armée au cours de la guerre 1914-1918, Bruxelles, 1932, Impr. Typ. de l'institut cartographique militaire, 546 pages. [20] Orival, hameau de la commune de Saint-Hellier, dans le pays de Bray, en Seine-Inférieure. [21] Taper « Bagne de Sedan ». [22] Taper « Belges en Argonne ». [23] Taper « Docteur Detournay ». . [24] Taper « Camp du Ruchard ». [25] Taper « Hôpital Bonsecours ». [27] Taper « Cimetière Neuville ». [28] Taper « Sainte Anne d'Auray ». [29] Taper « Sermon Schweitzer ». |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©