Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Jean Dubuisson, étudiant en pharmacie, Le 28 avril 1914, Maurice fêta son dix-huitième anniversaire. Il était en passe de terminer sa rhétorique, et avait partagé avec ses parents son intention de rejoindre les rangs de l'Université. Peut-être désirait-il suivre la voie de son frère? Jean étudiait la pharmacologie à la faculté de Louvain. Il avait pour ambition de reprendre l'officine de son père. Il menait une vie débonnaire loin des siens, et les récits qu'il en rapportait faisaient envie à Maurice. Chaque fin de mois, on voyait l'aîné des enfants revenir à Hornu. Il aimait parler, raconter ses dernières aventures à la famille. Assis dans un des fauteuils du salon, il évoquait à Maurice les sorties effectuées en compagnie de ses nouveaux amis : Edouard, Jean-François et Jacques. Tous étaient originaires de différents coins de Belgique, et désiraient ouvrir leur pharmacie. Maurice écoutait son frère en parler comme des garçons fort convenables. Surtout Jacques, le fils d'un pharmacien bruxellois dont la famille habitait à proximité de la Grand Place.

Régiment universitaire en Pharmacie en 1913 Plus la fin de l'année scolaire approchait, plus mon arrière-grand-père pensait aux tournures trépidantes que prendrait bientôt son quotidien. Oui, bientôt, il deviendrait un étudiant ! Il pourrait parcourir enfin les bistrots et les cabarets. Et cette perspective l'enchantait. Il plut beaucoup au printemps. Sous le préau du collège de Kain, les journées s'éternisaient. Maurice plongeait alors dans une douce mélancolie. – Il est aisé de rêver dans les contrées surréalistes de Belgique. – Lui et ses camarades guettaient le début des vacances. Ils voulaient obtenir leur diplôme et intégrer pour toujours le monde des adultes. A l'approche de la Fête nationale, les bals populaires s'emparèrent des places publiques. Un soleil de feu chassait l'humidité. Des parfums de bière voguaient au-dessus des terrasses. Tandis qu'on s'apprêtait à célébrer les 84 ans d'existence du pays, le vent du Sud soufflait. Dans les rues d'Hornu, les gueules noires déambulaient plus tard qu'à l'habitude. Ils n'arrivaient pas à se rafraîchir après leur journée de labeur dans la moiteur des galeries souterraines. Il leur fallait boire. Des saouleries avaient lieu dans les cafés environnants de la rue Barbet. Tout en prolongeant leur présence sur la pelouse du jardin, Louis et Elise en étaient les témoins ; ils se promenaient sur le sentier de leur roseraie, commentaient l'aspect et la délicate fragrance des fleurs, et entendaient les rires ou les gueuleries des badauds qui rentraient chez eux. Pour les collégiens, l'arrivée de l'été rimait avec période de transition. Elle annonçait la session d'examens du mois de juillet et les grandes vacances[1]. Suite à son dernier test, Maurice quitta l'internat de Kain. Il retrouva son village. Revoir le coron le rendait joyeux. Il passait la majorité de ses après-midis en vadrouille, occupé d'une part à se renseigner sur les possibilités d'études supérieures et d'autre part à commenter les courses de Philippe Thys, coureur cycliste dont la presse belge relatait les exploits. Ce compatriote était en voie de gagner la douzième édition du Tour de France ; il impressionnait les adeptes de la petite reine. Maurice, qui était l'un d'eux, ne savait pas encore que, d'ici quelques années, lui aussi serait amené à traverser l'Hexagone à bicyclette. Grâce aux photographies de l'été 1914, je détecte également une moustache qui commence à garnir le milieu du visage mon arrière-grand-père. Le collégien qu'il est désire bel et bien changer de statut, et ce constat se traduit jusque dans les divers poils qui lui poussent sous le nez. Tout comme les collèges, l'Université de Louvain s'était vidée de ses étudiants. Les citadins profitaient à nouveau de la quiétude de leur ville. Jean, de son côté, avait pris le train pour regagner le Borinage. Nanette et ses amis l'avaient retrouvé avec joie, tandis que la mère avait préparé un copieux dîner pour fêter la réussite de son aîné. Les journées qui suivirent le retour s'étalèrent sans surprise. Jean appréciait de plus en plus passer du temps derrière le comptoir de la pharmacie familiale. Les clients étaient plus rares qu'en hiver, mais les longues heures d'apprentissage auprès de son père lui procuraient de la joie.

Jean et Louis Dubuisson. Pharmacie d’Hornu. Le 25 juillet, les rares Belges intéressés par l'actualité internationale découvrirent dans la presse qu'un l'ultimatum de quarante-huit heures émanant du gouvernement austro-hongrois avait été remis aux autorités serbes. Le point 6 du fameux document sommait la Serbie, alors alliée de la Russie, de laisser des policiers austro-hongrois enquêter sur son sol afin de mettre fin aux mouvements nationalistes, responsables de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand. Les Serbes, inquiets à l'idée de perdre leur souveraineté sur le territoire, jugèrent les demandes de leur pays voisin inacceptables. Ils ordonnèrent une mobilisation générale. Et dans un système d'alliances difficile à saisir pour les contemporains que nous sommes, l'Europe plongea dans la guerre. Jean Jaurès fut assassiné à Paris le 31 juillet. Nombre d'ouvriers et de mineurs furent affectés de savoir qu'un des leurs, un de ceux qui se battait avec véhémence pour éviter un conflit en Europe, avait été tué. La tristesse marquait les visages des passants d'Hornu. Les habitants du charbonnage ne savaient pas ce qui les atterrait le plus : la mort d'un de leurs plus vaillants représentants, ou la peur de voir la Belgique impliquée dans un conflit.

Jean et Maurice On découvre à la lecture du journal intime de Maurice qu'il se rendit avec ses parents à Kain durant la première journée d'août. L'incertitude des lendemains occupait les pensées. Néanmoins, Louis et Elise Dubuisson désiraient congratuler leur fils pour l'obtention de son diplôme de rhétorique. Le collège organisait une réception dans la salle des fêtes. La veille, l'endroit avait été nettoyé de fond en comble. Une dizaine de bouquets de fleurs fraîches en décoraient les murs. Et à l'arrière, sur l'estrade, des professeurs avaient tendu un vaste drapeau belge. Le trio arriva à Kain en fin de matinée. Ils remarquèrent d'emblée que l'ambiance n'était pas à la fête. Le directeur expliqua aux parents que trois des professeurs seraient absents à la cérémonie. Deux avaient été rappelés sous les armes, et un troisième s'apprêtait à les rejoindre. Les autorités belges envisageaient donc la guerre. Au sein des villes et des villages du pays, les hommes préparaient leur barda. Louis avait du mal à encaisser la nouvelle, il affichait son air des mauvais jours. La mobilisation a débuté, expliqua-t-il à son fils. Malgré le rappel des troupes, la plupart des 7,5 millions de Belges ne s'attendaient pas à vivre des combats. Les exigences allemandes du 2 août furent reçues comme un véritable affront. Soit notre Etat autorisait les troupes germaniques à traverser son territoire pour attaquer la France, soit il serait attaqué, précisaient-elles. La Belgique rejeta la demande allemande le 3 août, et des milliers de jeunes pareils à Maurice et Jean durent renoncer à leurs projets d'avenir pour n'en avoir plus qu'un : se battre.

Jean et Maurice L'Allemagne déclara la guerre à la Belgique le 4 août. Vers huit heures du matin, la frontière fut traversée à Plombières. Dès qu'il en fut informé, le roi Albert fit rassembler les députés. Le souverain désirait leur exposer son point de vue. Au sein de l'hémicycle du Parlement, l'ambiance chauffait. Il y avait urgence. On attendait le roi en espérant qu'il pût contrer la fatalité. Les regards perdus des hommes les plus âgés traduisaient le désarroi de l'instant, ils contrastaient avec l'enthousiasme de la foule qui, le long des rues de Bruxelles, acclamait le monarque. Dans sa tenue de général, Albert traversait la capitale à cheval. Bientôt, il prononcerait son discours devant les chambres des représentants. Le contenu de son allocution serait sans équivoque : une paix négociée avec l'ennemi était impossible. « Un pays qui se défend s'impose au respect de tous, ce pays ne périt pas. J'ai foi en nos destinées.[2] » En cette même journée, Jean était posté derrière le comptoir de la pharmacie. Il apprenait le métier. Sur le coup de dix heures, son père l'avait laissé seul pour rejoindre Elise au salon. Louis et son épouse étaient silencieux, pareils aux milliers de parents vivant dans la crainte du lendemain. Ils nourrissaient leurs pensées d'espoir. Et de désespoir. Quand Maurice vint les retrouver, l'ambiance changea; les yeux du jeune homme témoignaient de l'excitation et de l'indignation qui le tourmentaient. La guerre rendait mon arrière-grand-père nerveux. Les Allemands envahissaient la Belgique, ses professeurs rejoignaient leurs casernes, et lui ne savait pas qu'entreprendre. Il disait être prêt à défendre son pays, à repousser l'envahisseur. Tu ne t'engageras pas dans cette guerre !, annonça Louis afin d'éviter à Maurice de lui demander l'autorisation de partir. En soirée, ce fut au tour de Jean de venir au salon. Lui aussi ne tenait pas en place. Il avait pris connaissance du discours du roi. Il avait également appris que des bataillons universitaires étaient improvisés à Louvain. Les étudiants s'organisaient pour sécuriser leur ville. Edouard, Jacques, Jean-François et d'autres parmi ses intimes étaient en route, ils allaient se battre. Tout au long de l'après-midi, debout derrière le comptoir de la boutique, Jean avait retourné une question dans sa tête : Dois-je quitter Hornu ? Au bout du compte, il était arrivé à la conclusion que rester au village serait pire que tout. Je ne suis pas un lâche, avançait-il. Rejoindre la ville brabançonne est mon devoir. Son romantisme le poussait à combattre auprès de ses amis. Et son patriotisme à défendre son pays. Il prévint Louis et Elise de son choix, lesquels ne s'en offusquèrent pas. Jean était majeur ; à lui d'agir comme bon lui semblait. A ce stade du récit, mes arrière-arrière-grands-parents sont encore rassurés. La propagande des journaux fait son effet. La ville de Liège y est décrite comme imprenable, avec les douze forts qui la protègent. Les positions belges ont pour mission de résister. Coûte que coûte, il faut repousser l'envahisseur. C'est le 15 août que la donne change. La « Grosse Bertha ![3] » s'en mêle, et ses terribles obus imposent la domination germanique sur la Cité ardente. Jean prit le train pour Louvain. Quand il retrouva ses camarades de l'Université, la plupart des soldats belges avaient déjà déserté les lieux. La ville était abandonnée, promise aux mains des Allemands. Face à l'adversité, des Louvanistes mettaient tout en œuvre pour ronger à vif les nerfs de l'ennemi. Les étudiants volontaires juraient d'apporter leur contribution pour le freiner dans sa progression. Sans attendre, Jean s'engagea. On l'affecta – avec un caporal et cinq autres soldats – à l'installation d'un poste de surveillance à l'Est de Louvain. Avant de s'y rendre, il fut accordé aux six garçons un instant de répit pour écrire à leurs proches. Chez les Dubuisson, l'habitude voulait qu'Elise relevât le contenu de la boîte aux lettres après le petit-déjeuner. A la date du 15 août, elle y trouva une carte sur laquelle elle reconnut l'écriture maladroite de son fils. Celle-ci se terminait par ces mots : « Je vous embrasse de tout cœur, priez pour moi. Je marche demain au feu. Je ferai mon devoir. Jean[4] ». Au moment où elle tendit l'enveloppe à son mari, Maurice et Nanette comprirent que leur frère était en danger. Les membres des bataillons universitaires œuvrèrent pour rendre le sort des Allemands fort peu agréable. Malgré leur méconnaissance dans le métier des armes, ils usèrent de courage afin d'enrayer l'avancée de l'ennemi sur le sol belge. Dans son livre « La marche sur Paris », le Général von Kluck[5] ? décrit les conditions de vie de ses soldats durant les longs déplacements vers Louvain. « Depuis qu'elle avait franchi la frontière belge, l'armée était en butte à des actes de perfidie de la part de la population, excitée, disait-on, par les autorités. Chaque jour, des coups partaient des haies ; des officiers et des soldats étaient victimes de meurtres abominables, et des soldats belges déguisés y participaient. » A Hornu, les journées filaient. D'après les informations disponibles à la Maison de peuple, les Allemands progressaient à vive allure. Leurs faits de pillages et de massacres prenaient des proportions alarmantes. Bientôt, ils envahiraient le Borinage, et continueraient leur route vers Paris. Louis et Elise craignaient pour l'avenir de leurs enfants. Ils n'avaient plus de nouvelles de Jean ; leur fils Maurice rêvait de partir se battre, et la dernière, la petite Marie-Antoinette, profitait de l'été avec une insouciance qui ne pourrait durer. Le jeudi 20 août, les troupes de Guillaume II pénétrèrent dans Louvain. Elles défilèrent sous les regards hébétés des citadins. Les cyclistes ouvrirent la parade en rangées ordonnées. Certains faisaient des signes amicaux aux habitants afin de les rassurer; ils redoutaient la présence de tireurs embusqués. Les badauds qui observaient ces militaires étaient stupéfaits par leur jeunesse. Leurs visages sans rides témoignaient d'une certaine arrogance. Ils avaient envahi la ville. Ils marchaient vers son centre. Un officier à cheval les suivait, il ordonnait aux mères de fermer leurs fenêtres, de rester cloitrées chez elles. Le roulement des tambours dictait la cadence de la marche. Patiemment, mais avec l'orgueil du vainqueurs, les bataillons d'infanterie, dont les casques à pointes filaient vers le ciel, avançaient au pas. Des cuisines roulantes, des véhicules chargés de munitions, des ambulances et des canons de campagne les suivaient. Les hussards, fiers cavaliers, chassaient d'un regard méprisant les derniers curieux présents sur les pas des portes et les passants perdus dans cette commune qui n'était plus la leur. C'est à Louvain que le Général von Kluck fait installer le quartier général de son armée. Mis à part l'étendard présent sur la façade de l'hôpital Saint Thomas, les drapeaux belges doivent être enlevés. L'allemand devient la langue de la rue, le néerlandais celle des habitations. Dans les ruelles d'Hornu, tout le monde était au courant que Jean avait rejoint Louvain. Un élan patriotique avait entraîné les étudiants du village à regagner leur université pour y prendre les armes. Dès lors, quand un client informa Louis de l'occupation de la ville, le pharmacien se demanda ce qu'était devenu son fils. Le journal « Le Peuple » évoquait des tueries. D'autres affirmaient que l'armée de Guillaume 1er n'avait qu'une seule obsession : envahir la France. Où était le vrai ? Peu importe. Je sais seulement que l'angoisse étreignait la famille. Elise pleurait. Maurice et Nanette n'osaient plus mettre le nez dehors. Et Louis ne savait quelle conclusion tirer. Plus tard, un voisin se présenta au domicile de la famille. Il leur apprit la présence d'étudiants à l'hôpital militaire de Mons. Parmi eux, un jeune homme habillé en civil, se déclarant belge et blessé dans les combats des environs de Hoegaarden, divaguait. Les infirmières ne comprenaient pas clairement ses propos. Sur un bout de papier, l'inconnu avait écrit maladroitement « Dubuisson Jean ». S'appelait-il Jean Dubuisson ? Ou, peut-être, connaissait-il un Jean Dubuisson ? L'espoir était permis. Mais prudence !,rappelait Louis qui ne voulait pas se nourrir d'illusions. Il faut tirer cette affaire au clair. Il demanda donc à Maurice de se rendre dans la cité du Doudou et de rencontrer, si possible, les estropiés en provenance du Brabant.

Le vendredi 21 août 1914, Louis ouvrit son officine comme tous les jours. Il refusait d'abandonner ses clients à leur triste sort. La demande en médicaments et en bandages était, de fait, importante. Chacun voulait faire des réserves. Face au comptoir, on s'attardait. On discutait de la guerre. Et de la météo ensoleillée. Mon arrière-arrière grand-père, lui, était replié dans ses pensées. Il attendait le retour de son fils cadet. La pendule sonnait, heure après heure, dans la boutique. Et Maurice n'arrivait pas. Ce ne fut qu'en fin d'après-midi qu'il reçut la visite d'un étrange personnage. Mon grand-père a conservé de nombreuses archives familiales. Parmi celles-ci, on trouve un cahier d'écolier dont les pages jaunies témoignent de l'ancienneté. L'écriture à la plume est fine et soignée. C'est l'écriture de Maurice. En 1924, alors que les commémorations liées aux dix ans des débuts de la guerre s'achevaient, mon arrière grand-père participa à une conférence dont le sujet était Notre front pendant la guerre. A cette occasion, il raconta quelques épisodes qui l'avaient marqué lors des conflits. Pour préparer son allocution, il avait pris des notes dans le cahier de classe. La visite que son père reçut l'après-midi du 21 août 1914 y est relatée au milieu de la troisième page. « Le 21 août après-midi. Un malheureux, un pauvre, tout déguenillé ... pâle, sale, les yeux hagards, entre et s'assied en attendant son tour qui arrive bientôt. Le pharmacien lui ayant demandé ce qu'il désire ... obtient un mot pour réponse, un mot ... un seul ... mais qui dit tout... « Père » ... oui, c'est son fils, son aîné qui l'a quitté vingt jours plus tôt, il ne l'a pas reconnu. ».

Extrait de la conférence « Notre front pendant la guerre », donnée par le Lieutenant Maurice Dubuisson – Volontaire de guerre – à la salle des fêtes de Forest(53, rue l-B. Vanpé),le 29 novembre1924. Louis n'oubliera jamais cette visite.

Son fils, après avoir éclaté en sanglots, vint se blottir au creux de ses bras

pour y verser des chaudes larmes. Jean était blessé. Il souffrait. En

soulevant sa chemise, on voyait des hématomes prendre place le long de sa

colonne vertébrale. Son visage, lui, n'occasionnait pas trop de douleurs, mais

l'aspect inhumain qu'il reflétait annonçait l'avènement des futures « gueules

cassées » : triste expression désignant les défigurés de la Grande Guerre. Dans un premier temps, Jean fut alité

dans sa chambre. Située au premier étage de la bâtisse, la pièce offrait une

vue sur les arbres du jardin. De par la fenêtre, il les observait, ce jardin et

ces arbres qui, grâce aux chants des rossignols et des pinsons, lui rappelaient

son enfance. Elise et Nanette veillaient à ce qu'il ne manquât de rien, elles changeaient

les bandages apposés entre son coccyx et ses omoplates. En soirée, après avoir fermé

la porte de la pharmacie, c'était au tour de Louis de rendre visite à son fils.

Il l'auscultait. A l'aide d'une lingette, il nettoyait aussi les plaies de son

visage. Dieu, que ce visage était abîmé ! Le père se sentait désarmé, il

conseillait à l'infirme de se reposer. Ensuite, pour le préserver des mauvais

augures, il posait l'extrémité de son pouce sur le front de Jean, et y traçait

un signe de croix. De temps à autre, Maurice avait la

permission de monter au chevet de son frère. Les deux complices s'appréciaient.

Ils évoquaient la guerre, l'abandon de leurs études et l'avenir de la Belgique.

Ils ne savaient pas de quoi serait fait le futur. Selon les informations

disponibles, de violents combats se déroulaient le long du canal Mons-Condé. Un

vent de malheur soufflait sur la région. De ce climat d'angoisse, il reste

quelques notes inscrites par Maurice dans un cahier : «Les pillages, les

incendies, les massacres commencent. Puis c'est le passage des boches

qui défilent sans arrêt. ». Les habitants d'Hornu

n'étaient plus en sécurité. Comme tous les Belges, ils craignaient d'être

victimes de la folie meurtrière dont faisaient preuve les casques à pointe.

Quand Louis apprit que la première armée du général von

Kluck circulait dans les parages, il jugea plus prudent pour Jean d'être caché

en dehors de la cité minière. On le conduisit discrètement chez l'oncle Léon – le

frère d'Elise –, qui possédait une propriété retirée dans les environs de Warquignies.

Loin des regards curieux, Jean mena à

bien sa revalidation. Ses journées se suivaient, dans un rythme monotone. Le

temps avançait lentement. Il paraît que les minutes durent des heures lorsqu'il

faut se planquer. L'aîné des gosses s'efforçait d'être calme, il savait que les

autorités allemandes le recherchaient. Du repos et la lecture de l'hebdomadaire

Les nouvelles des régions de Mons & du Centre constituaient

son nouveau quotidien. Autant dire qu'à vingt-trois ans, il menait la vie d'un

homme de nonante. Mais il guérissait. Les traits de son faciès retrouvaient une

apparence humaine. Son dos le faisait moins souffrir. Et, peu à peu, les contusions

de sa colonne s'effaçaient. L'oncle Léon exerçait la profession de

brasseur. Tôt le matin, Jean l'entendait atteler sa carriole à son cheval, et

partir vers sa brasserie. Généralement, on ne le voyait pas de la journée. Il

revenait au domicile vers 18 heures. Tandis que Marcelle, son épouse, préparait

le repas, je suppose que l'oncle Léon en profitait pour s'installer au salon

afin de boire quelques pintes en compagnie de Jean. Un fait est certain :

l'oncle Léon veillait sur son neveu. Il mettait tout en œuvre pour qu'il

retrouvât la santé. Grâce à la guerre, les deux compères apprirent à se

connaître. Assis à proximité de la grande cheminée de la ferme de Warquignies, ils observèrent durant des heures les bûches

de vieux chêne flamber, en discutant de tout et de rien, des temps meilleurs à

venir...

Recto d’une carte postale envoyée par Marcelle Quenon – Warquinies. Brasserie Léon Quenon. 1907 Tandis que le corps de Jean retrouvait

de sa vivacité, ses pensées, elles, demeuraient sombres. Elles restaient

coincées dans les environs de Louvain, là où lui et ses amis avaient tenté de repousser

l'envahisseur. Mon grand-père m'a souvent vanté la discrétion dont pouvait

faire preuve son oncle. « C'était un homme gentil. Il ne se mettait jamais

en avant. », me dit-il. Cependant, il est évident que, en cette fin d'été

1914, tous les membres de la famille désiraient en apprendre davantage sur le

rôle du fils aîné dans la résistance. Au début du mois de septembre, Louis et

Elise se rendirent à Warquinies pour le visiter. Jean

prit le temps de leur détailler sa première expérience de soldat. Il en

ressortit un récit concis, un récit dont la clarté permit à chacun d'aisément

le mémoriser et de le rapporter aux générations futures. A la demande de son

père, Jean rédigea également un bref compte-rendu de son parcours. Mon

grand-père possède encore des extraits de ce document où, sur les feuillets

d'un calepin de pharmacie, s'étale l'écriture maladroite de son oncle. « Août 1914 : Dirigé sur

l'hôpital de Louvain et de là à l'hôpital Militaire à Mons. »

Préambule du compte-rendu de Jean Dubuisson. 1914. Comme expliqué dans la lettre envoyée à

sa famille, Jean avait été désigné – avec un caporal et cinq soldats – pour

installer un poste de surveillance à l'Est de Louvain. Malheureusement, face à

l'armée allemande, les quelques volontaires de guerre dont il faisait partie

n'avaient pas fait le poids. L'ennemi les avait encerclés pendant la nuit. Deux

de ses camarades avaient été tués. Et les autres avaient été blessés. Jean, de

son côté, avait tenté de fuir, mais il fut repéré par des hussards. Une course

sans espoir avait suivi. Il avait entendu le souffle des chevaux au galop et

les cris de leurs cavaliers avant de se faire piétiner. Halt !

Halt ! Incapable de se relever, Jean s'était

évanoui sur la route. Quand les soldats s'approchèrent, le teint pâle de la

mort semblait colorer son faciès. Personne ne prit son pouls. Des traces de

sabots, de sang et de poussière recouvraient ses vêtements. Il fut abandonné à

proximité des corps de ses camarades. Les « Boches » avaient sans doute mieux à

faire que de vérifier l'état des dépouilles. A l'aube du 19 août, des paysans du coin

vinrent au secours de Jean. Ils lui donnèrent des vêtements de civil, ils le

nourrirent et ils l'aidèrent à traverser les lignes allemandes. Lui et deux de

ses acolytes furent ainsi transportés jusqu'à l'Institut supérieur de

philosophie de Louvain, bâtiment renommé durant la guerre « Hôpital Saint

Thomas ». L'accueil était assuré par Monseigneur Deploige[6],

un prêtre nerveux et préoccupé par l'arrivée des troupes du Kaiser dans sa

ville. Le sort qu'elles réserveraient aux blessés le tourmentait. Après

réflexion, il déclara refuser de prendre le moindre risque, et ordonna de renvoyer

les rescapés vers Bruxelles. Jean se retrouva à nouveau sur la route.

Lors de ce périple, il croisa une multitude de Belges dont l'anxiété augmentait

en voyant les ambulances, ces véhicules à deux étages où avaient été fixés des

brancards. Des réfugiés marchaient vers l'Ouest, ils adressaient des requêtes

aux conducteurs des automobiles. Quand le convoi atteignit Bruxelles, on déposa

les infirmes à l'hôpital Saint Jean. Mon grand oncle y passa la nuit. Il y vit

des estropiés incapables de marcher et d'autres garçons, des mutilés à

l'extrême que des infirmières déplaçaient dans une salle dédiée aux condamnés. Au cours de la matinée du 20, Jean prit

place à l'arrière d'un taxi en partance pour le Borinage. L'automobile roula

des heures parmi les vagues d'exilés qui abandonnaient leurs villages. Elle se

gara devant l'hôpital de Mons, en soirée. Jean espérait enfin pouvoir être

soigné quand, le 21 août, un médecin ouvrit la porte de l'infirmerie pour

avertir les blessés de l'avancée des troupes du Kaiser. Malgré leur bonne

volonté, les Belges ne parvenaient pas à freiner leur progression. Jean comprit

alors qu'il risquait de se faire capturer. Il entreprit, finalement, de quitter

les lieux pour rejoindre Hornu. Après avoir exposé son périple, Jean

demanda à l'oncle Léon d'obtenir des nouvelles de ses amis. Mais, depuis Warquignies, il était difficile de recevoir des informations

fiables. La bibliothèque universitaire de Louvain avait été brûlée. Les ouï dire

évoquaient également des massacres. Finalement, Jean ne prit connaissance du

sort de ses compagnons qu'après la guerre. Quand, en 1919, il retrouva

Jean-François, les garçons réalisèrent qu'ils faisaient partie des rares

épargnés de la bataille. Jacques, le fils du pharmacien bruxellois, avait péri

dans une habitation en flammes. Edouard, lui, avait reçu une balle en pleine la

tête alors qu'il cherchait une planque à proximité de la Stationsplein

– renommée aujourd'hui Martelarenplein[7]

– en raison des exécutions qui s'y

déroulèrent –. D'autres membres du bataillon universitaire avaient également

trouvé la mort dans la cité estudiantine. Et d'autres encore la trouvèrent dans

la boue de l'Yser. Cent ans après les débuts de la Grande

Guerre, les cicatrices du conflit restent visibles le long des rues de Louvain.

C'est en mai 2014 que, tout en me baladant au sein du centre historique, je

réalise l'enfer qui s'y déroula. Les maisons incendiées par les Allemands se

comptent par dizaines. Quand les Louvanistes entreprirent de les rénover, ils veillèrent

à apposer des plaques commémoratives sur les murs. Situer les emplacements des

mises à feu est dès lors chose aisée. On s'en sert pour les Jeux de pistes, ou

pour distraire les touristes du XXIème siècle.

Détail d’une façade de Louvain. Mai 2014. Dans mes souvenirs, Oncle Jean est un

monsieur très âgé qui ne quitte pas son lit. Les tranches de vie qui me

reviennent en tête se déroulent à Mons. Nous sommes dans les années 80. Jean

habite avec Marie-Antoinette dans un petit appartement du centre-ville. Là,

l'ancien jasse[8]

passe le plus clair de ses jours dans sa chambre. Pour tout avenir, il lui reste

son passé à ruminer. Les rencontres sont rares. Et quand je me rends à leur

domicile, en compagnie de mes parents ou de mes grands-parents, Tante Nanette

me demande d'aller dire bonjour à son frère. Surtout, il faut être calme, rappelle-t-elle.

Il est très vieux. Et il ne sait plus marcher. Et puis, un jour,

lors d'une visite, je remarque qu'Oncle Jean n'est plus couché dans son lit. Il

n'est plus dans l'appartement. Il a fini sa traversée du vingtième siècle. La

vieille tante, elle, ne me fait plus de recommandations. Son frère est parti

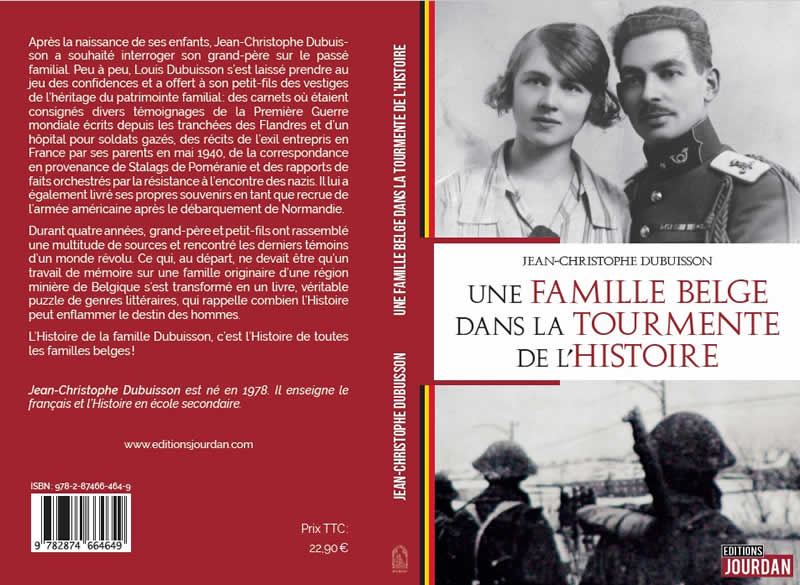

rejoindre ses parents au cimetière d'Hornu. Jean-Chistophe Dubuisson Cet article à été tiré de ce très

beau livre

[1] A cette époque, le calendrier scolaire était établi en fonction des activités paysannes. [2] Extrait du discours du roi Albert prononcé le 4 août 1914 devant les députés du Parlement belge. [3] La Grosse Bertha est une grosse pièce d'artillerie de siège utilisée par l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. [4] Extrait d'une carte postale expédiée par jean Dubuisson des environs de Tirlemont. Août 1914. [5] Commandant de la Première armée allemande [6] Simon Deploige était un prêtre qui enseignait la philosophie à l'Université. Durant la bataille de Louvain, il a fait transformer l'Institut supérieur de philosophie en hôpital de fortune. [7] Place des Martyrs [8] Les soldats belges étaient surnommés les jasses durant le première guerre mondiale |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©