Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

L’aide précieuse

du médecin belge, le Dr Frère, à celui qui deviendra le général Giraud

1) Comment le docteur Peters participa à

l’évasion du capitaine Giraud Laissé pour mort sur le champ de

bataille de Guise[1]

le 30 août 1914 à 15 heures, le capitaine Giraud du 4ème régiment de

zouaves, fut ramassé le lendemain matin par des brancardiers allemands qui le

transportèrent jusqu’à l’hôpital de campagne d’Origny-Sainte-Benoite tenu par

les Allemands mais où travaillaient des infirmières françaises. Pour rappel, la

bataille de Guise permit de protéger le flanc gauche de l’armée française lors

de la retraite de celle-ci vers la Marne. A l’hôpital, Henri Giraud a, comme

voisin de lit, le capitaine Schmitt, un autre compatriote victime de la

bataille. Ils sont soignés principalement par l’infirmière Mlle E. Lemaire,

fille du maire de la localité et dont ils admirent la douceur. Cette jeune

femme est tombée dans l’oubli aujourd’hui et aucun document sur le Web ne

permet de la remémorer. Seul le témoignage d’Henri Giraud paru dans son livre «

Mes évasions »[2]

témoigne de son existence. Henri souffre d’une pleurésie purulente conséquente

d’une balle ayant atteint le poumon et il lui faudra deux mois pour se

rétablir. Le 10 octobre, Mlle Lemaire vint signaler aux deux officiers que les

blessés militaires français seraient bientôt déportés en Allemagne. Giraud et

Schmitt résolurent alors de s’évader pour rejoindre la France libre.

L’intrépide infirmière les aida dans leur projet en leur apportant chaque jour

une pièce de vêtement civil qui devait leur permettre de passer inaperçu lors

de leur évasion. Les vêtements furent cachés entre paillasses et matelas. Le 31 octobre au soir, les deux hommes

sortent de leur chambre et descendent de leur étage vers la cuisine où une

porte donne à l’extérieur. Les deux hommes s’échappent sans encombre mais quand

le jour paraît, ils se sentent épuisés et cherchent un abri pour se cacher

durant le temps nécessaire à leur entier rétablissement. Ils le trouvent

d’abord dans une ferme où le propriétaire leur conseille vivement de se

réfugier à Saint-Quentin, ville où ils pourraient passer inaperçu au milieu de

tous les Belges qui s’y étaient réfugiés. Nos deux comparses, après une nuit

dans la grange, se mettent alors en route pour Saint-Quentin. Se faisant, ils

sont obligés de repasser par Origny où ils trouvent un abri chez Monsieur

Cléry, le marchand de grains qu’il connaissaient pour être l’époux d’une

infirmière de l’hôpital. Le marchand leur conseille de se recommander de lui

lorsqu’ils seront auprès du maire de Saint-Quentin. Arrivés auprès de lui, les

fugitifs reçoivent le conseil de loger dans le quartier de La Fère qui héberge

beaucoup de réfugiés belges dans ses nombreuses auberges. C’est dans une de

celles-ci, faisant aussi office de charcuterie, que les deux hommes, se

présentant comme réfugiés belges, trouvent une chambre de libre. Mme Venet, la

charcutière se chargea elle-même de déclarer à la mairie l’hébergement chez

elle de deux réfugiés belges. Nos deux fugitifs ne comptaient rester à

Saint-Quentin que quelques jours mais, finalement, ils y restèrent plus de deux

mois ! Henri devait en effet

patienter, le temps que sa plaie du dos, par où passait encore un drain, se

ferme entièrement. La patronne leur demanda cependant de travailler pour elle.

Henri aurait à s’occuper des chevaux et son collège Schmitt, de la porcherie.

Henri se rendit vite nécessaire car il avait l’expérience des chevaux. Il avait

aussi l’avantage de parler l’allemand. Il était devenu en peu de temps le

palefrenier idéal pour atteler ou dételer les chevaux des officiers allemands

qui venant passer une journée à Saint-Quentin en confiant leurs montures à

l’auberge. Parfois même, l’un d’entre eux remerciait Henri d’une pièce de

cinquante pfennigs. Après quelques temps cependant, Henri trouva un autre

employeur beaucoup plus rentable. Ce fut une marchande de charbon, madame

Jaffary, qui cherchait alors un comptable capable de discuter en allemand avec

un important client qui n’était autre que l’état-major du général von Schieber,

directeur des services de la IIème Armée. Au cours de cette période, Henri devint un

spécialiste des catégories de charbon, que ce soit le gras, le maigre, le

flambant etc. et le général allemand ne douta jamais qu’il traitait avec un

officier français qui devint même ami d’un de ses sous-officiers du bureau

radio de la IIème armée. Grâce à ce militaire allemand, Henri put se

tenir au courant des évènements militaires. C’est à cette époque qu’Henri se décida

d’aller trouver un médecin. Madame Venet, sa logeuse, lui donna le nom d’un

médecin en qui elle avait confiance. Ce médecin fut fort étonné en examinant

Henri. Il lui signala qu’il était inconscient d’avoir gardé un drain dans sa

plaie thoracique si longtemps car le drain aurait dû être renouvelé tous les

deux ou trois jours. Mais ouf, Henri fut

soulagé d’apprendre en même temps que ce drain ne donnant plus, on pouvait le

retirer immédiatement. L’évènement qu’d’Henri garda en mémoire de son séjour à

Saint-Quentin fut la visite en inspection de Guillaume II vers le milieu du

mois de décembre 1914. Henri ne voulait manquer ce spectacle sous aucun

prétexte. Il se déguisa avec des lunettes, un cache-nez et un vieux pardessus,

et se plaça à côté de la compagnie d’honneur à l’entrée de la ville. C’est

ainsi qu’il put apercevoir, à moins de quelques mètres, Guillaume II descendre

de sa voiture et passer devant la compagnie, accueilli par le commandant de la

2ème Armée ! Ce jour-là, Henri s’il l’avait voulu, en échange

de sa vie, aurait pu abattre l’empereur…. En janvier 15, Henri dut subir comme

tous les réfugiés un recensement durant lequel un officier posait des questions

embarrassantes avant de signer un laisser-passer que chacun devait présenter à

toute réquisition. Le bruit courût que tous les non-français allaient être

expulsés à l’occasion de ce recensement. Henri décida alors de ne plus se

cacher sous une identité belge mais de reprendre une nationalité française sous

le faux nom d’un agent de commerce qui, avant la guerre, avait à résider à

Tarsienne pour des raisons professionnelles. La guerre survenue l’avait alors fait retourner en France où il

avait retrouvé du travail dans la maison Jaffary ! L’officier allemand

trouva cependant étrange qu’Henri n’ait pas été mobilisé. Ce dernier dut se

défendre en prétextant avoir été réformé pour myopie mais, quand il dut

présenter ses lunettes, le médecin militaire allemand présent aux côtés de

l’interrogateur, constata que ses verres de deux dioptries, ne constituaient

qu’une faible correction. Henri dut alors ruser une deuxième fois en expliquant

que lors de son passage devant la commission médicale, à l’âge de 20 ans, sa

myopie était beaucoup plus importante. -

Est-cela possible ? demanda alors l’officier au médecin militaire. - Très possible, mon colonel, répondit ce

dernier. - Oui, mais pourquoi alors ne l’a-t-on

pas mobilisé comme employé dans l’administration militaire puisqu’il en a la

capacité ? Henri eut alors la présence d’esprit de

dire, en rusant une troisième fois qu’il avait en fait bénéficié d’un piston

grâce à un député de son arrondissement ! La réplique de l’Allemand,

amusante, ne déplût pas à Henri qui la retranscrit plus tard dans ses

mémoires : -

Allez, allez, dit le major, signez- lui son billet, au

« Pistonné ». Pistonné,

pistonné ! Sont-ils bêtes ces Français ! » C’est ainsi que, grâce à ses réparties

judicieuses, Henri trouva une issue heureuse au piège que représentait cet

interrogatoire ! Henri et son ami Charles qui avait quant

à lui réussi l’épreuve du recensement beaucoup plus

facilement par le teint jaune qu’il présentait depuis sa blessure au foie,

décidèrent peu après de continuer leur périple vers la liberté. Dans le courant

de janvier, un marchand de bestiaux, colporteur de denrées rares, qui faisait

beaucoup de navettes entre France et Belgique accepta d’emmener d’abord Henri

en Belgique. A la frontière surveillée, un stratagème fut employé. Le

colporteur bien connu passa en expliquant qu’il devait entretenir une de ses

propriétés en Belgique et que le lendemain devait le rejoindre un de ses ouvriers

avec un tombereau de fumier. Le lendemain, Henri Giraud passa effectivement

sans difficultés le poste frontière en menant fièrement sa charrette de fumier.

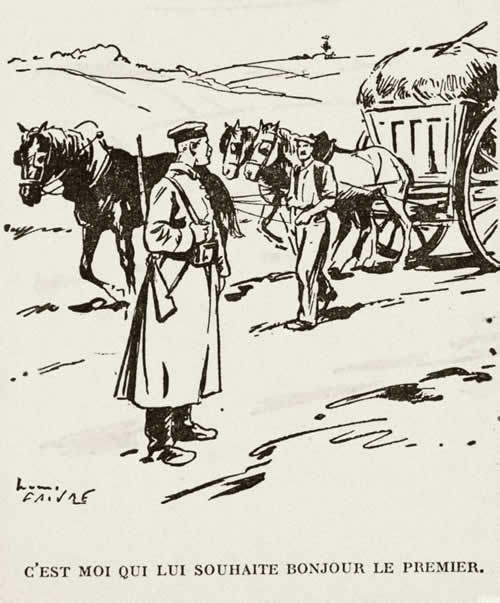

Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud En Belgique, il se rendit à Walcourt en

pleine kermesse chez un cafetier qui lui avait été signalé. Là, il trouva un

forain désireux de trouver un aide pour l’aider à transporter et à monter son

carrousel automobile à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, le carrousel s’installa

sur le boulevard du midi. Un ami du forain prénommé Etienne fut alors invité à

souper dans la caravane. Ce fut là un grand cadeau du destin car cet homme

faisait alors partie du réseau d’évasion d’Edith Cavell. Henri, pendant le

repas, dévoila peu à peu son identité réelle et le dénommé Etienne le

convainquit de le suivre. C’est chez le docteur Frère qu’Etienne introduisit le

fugitif, rue des vétérinaires. Une dame ouvre la porte. Voici la relation que fit Henri de son

arrivée : « Madame, je vous amène un officier français.

» dit Etienne. Stupéfait, je fais rentrer de force mon

guide dans le vestibule, le suis et tire la porte derrière. Sur le trottoir, au

même moment, trois soldats allemands passaient en causant bruyamment. « Que dis-tu, Etienne, un officier

français ? Quelle chance ! Frédéric, Frédéric !

Une porte s'ouvre sur le vestibule.

J'aperçois une salle à manger sobre et de bon goût. Un homme, petit, portant

lorgnon, parait, derrière lui, une fillette attirée par le bruit regarde

curieusement. « Frédéric, voici Etienne qui nous amène

un officier français. Quel bonheur ! C’est le premier que nous voyons depuis la retraite. Comme je suis

heureuse ! Le mari est aussi froid que sa femme est

excitée. « Que signifie tout cela ? Etienne, d'où

viens-tu ? - Monsieur le docteur, je faisais mon

métier. Ce soir, J'ai su que nos amis X ... étaient arrivés sur le boulevard du

Midi avec leurs voitures. Je suis allé leur dire bonjour, Et, en causant, j'ai

découvert monsieur. Il ne voulait pas venir, mais j'ai cru bien faire en vous

l’amenant. C’est ainsi que

se trouva Henri dans la maison d’un chirurgien, le docteur Frère qui, faisant

partie du réseau d’Edith Cavell, œuvrait à héberger et à faire conduire les

rescapés anglais de la bataille de Mons en Hollande afin qu’ils puissent

rejoindre l’Angleterre. Bien entendu, cette organisation servait aussi de ligne

d’évasion pour des soldats français et pour des jeunes Belges désireux de rejoindre

l’armée du roi Albert derrière l’Yser. Le lendemain de

cette rencontre providentielle, Henri put constater l’efficacité du réseau

Edith Cavell : on conduisit Henri à la mairie d’Anderlecht où on lui

délivra de vraies pièces d’identité avec un faux nom ! Ensuite ce fut la

séance photo pour l’obtention d’un ausweis permettant de voyager pendant 15

jours dans le nord de la Belgique comme un artisan fabriquant de cravates que

l’on appelait à cette époque un « coupeur en cravates ». Notre coupeur de

cravates Henri parvint d’étape en étape en Hollande. Je ne vous détaillerai pas

ici de ce voyage, mais sachez que le futur général Giraud écrivit dans son

livre un éloge magnifique des Belges qui l’avaient aidé à retrouver sa liberté et

cela souvent au péril de leur vie. Voici ce qu’il écrivit : Ici, gîte modeste, là, maison

somptueuse. Les membres de l‘association appartiennent à toutes les catégories

sociales. Une seule pensée les anime : l’amour de la Patrie et la haine du

Boche. Ils savent tout ce qu'ils risquent, Ils le font joyeusement, simplement.

Je ne dirai jamais suffisamment ma reconnaissance à tous ces hommes, à toutes

ces femmes, de la noblesse, de la bourgeoisie, de la ville ou de Ia campagne,

riches ou pauvres, savants ou illettrés qui ont protégé le passage de Belgique

en Hollande de tous les proscrits voulant échapper à l‘emprise allemande. Le capitaine

Giraud retrouvant l’armée française, il reprit du service. Il s'illustra à

nouveau à l'automne 1917 lorsque le 3e bataillon du 4ème

zouaves qu'il commanda reprit le fort de La Malmaison, au Chemin des Dames. Après la guerre,

il rejoignit les troupes du général Franchet d'Esperey à Constantinople puis, à

la demande de Lyautey, il gagna le Maroc où il combattit, pendant la guerre du

Rif, les mouvements insurrectionnels. Le colonel Giraud contribua ainsi à la

reddition d'Abd-el-Krim (27 mai 1926), et reçut la Légion d'honneur. Sans doute,

après-guerre, Henri était loin de pouvoir imaginer qu’il effectuerait encore

deux évasions spectaculaires, cette fois lors d’une deuxième guerre

mondiale ! 2) La deuxième évasion lors de

la Deuxième Guerre mondiale d’Henri Giraud devenu général Fait prisonnier

le 19 mai 1940, le général Giraud fut incarcéré, en Allemagne, dans la

forteresse impressionnante de Königstein. Dans celle-ci, plus d’une centaine de

généraux et amiraux étaient emprisonnés avec une série d’hommes de troupe pour

leur servir d’ordonnance, de cuisiniers et d’hommes de corvée. De cette

forteresse, on ne s’évadait pas ou plutôt très peu : deux généraux,

Gaillard et Brunneau avaient essayé mais avaient été repris près de la

frontière suisse. Henri semble avoir été le seul à réussir une évasion. Il fut

aidé pour cela par le général Mesny qui confectionna avec lui le câble de

chanvre qui servit à la descente des quarante mètres de muraille. (Le général

Mesny devait payer de sa vie l’aide donnée à son collègue. Il fut abattu par

l’ennemi un mois avant la délivrance de Köningstein). Des bouts de ficelle d’un

mètre qui avaient servi à entourer des colis envoyés de France étaient

collectés par un jeune français le caporal N…du bureau postal de la prison. La

nuit, les deux généraux faisaient des épissures et tordaient la corde. En un an

elle atteignit 45 mètres et fut renforcée par des bobines de fils téléphoniques

que la femme d’Henri lui transmettait dans des boites de conserve. Toute une

organisation fut mise au point pour envoyer à la date de l’évasion un émissaire

muni d’une valise avec des vêtements civils, une pièce d’identité alsacienne,

de l’argent. Evidement la correspondance du général avec sa femme fut précieuse

pour convenir des modalités. L’évasion se passa sans encombre. Henri fut

descendu le 17 avril 1942 le long de la paroi de quarante mètres, suspendu au

bout de sa corde ! Ayant ensuite

revêtu les habits civils apportés par un émissaire venu en voiture au pied de

la forteresse, le général parvint à rejoindre la Suisse par le train. Un voyage

facilité par sa connaissance de l’allemand, connaissance qu’il avait même

approfondi durant son séjour dans la forteresse en suivant là des cours auprès

d’un professeur qu’on avait bien voulu lui donner !

La fameuse forteresse de Köningstein

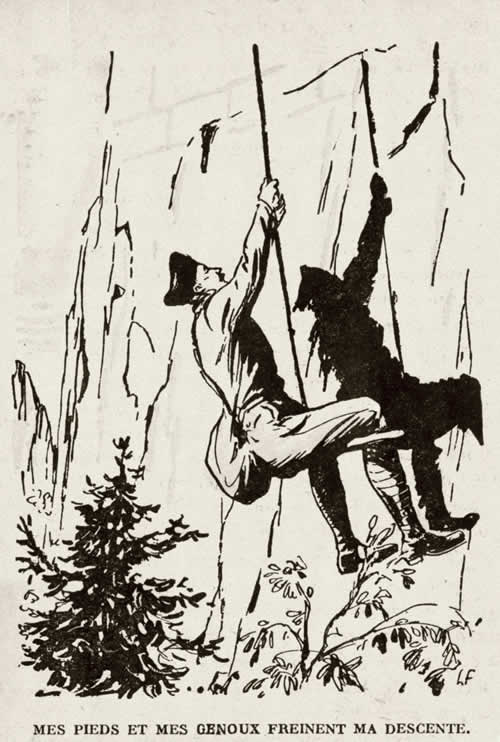

Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud Son arrivée en

France libre fut tumultueuse. Il fut convoqué plusieurs fois par Pétain et

Laval. Ce dernier le pria de retourner librement en sa prison car son évasion

mettait à mal les relations entre le Reich et la France libre. Laval continua

son chantage et lui dit que son évasion empêchera le rapatriement des

prisonniers en cours. A partir de ce moment, Henri s’efforcera de prendre de la

distance avec la maréchal et Laval et cela malgré les pressions qui

continueront encore. Persuadé que la libération de la France devra se faire

avec les Américains, (Les Anglais et de Gaulle ne lui ont donné aucun appui

pour son évasion), il rentrera en contact avec eux et discutera d’un

débarquement allié sur les côtes françaises de Méditerranée ou en Afrique du

nord. Il possède en France l’aval du général Weygand et du général de Lattre.

Le contact avec les américains se fait par Mlle Constance Harvey,

vice-consulesse des Etats-Unis à Lyon qui, elle-même, est en contact avec

l’attaché militaire américain à Berne. 3) La troisième évasion d’Emile

Giraux, cette fois par un sous-marin Peu à peu la

situation se précise et Henri Giraud accepte de collaborer avec les Etats-Unis

pour convaincre les troupes françaises en Afrique de reprendre les armes en abandonnant

Pétain, Laval et l’amiral Darlan. Les évènements vont alors s’accélérer. Un débarquement

en Tunisie est prévu le 8 novembre pour prendre Rommel à revers et Henri est

prié de s’échapper de France pour rejoindre Alger. Sa fuite est organisée grâce

à un sous-marin croisant à proximité de la plage de Lavandou en Provence. Un

petit bateau le transporte en pleine mer le soir du 6 novembre jusqu’au

sous-marin « Le Seraph » qui doit rejoindre les environs de Gibraltar

où un hydravion les attend. Le transbordement du général dans l’hydravion n’est

pas facile suite au remous important qui secouent le canot et l’hydravion. Il

laissera au général un souvenir épique !

Illustration de Henri Faivre issu du livre « Mes évasions » de Henri Giraud Atterri à Gibraltar,

Henri rejoint le P.C du général Eisenhower dans la célèbre forteresse. Le 8 au

matin, il diffuse un message radio vers les garnisons françaises de Casablanca,

Oran, Alger… Il convient qu’elles ne prennent pas les armes contre les alliés

qui débarquent et qu’elles s’associent avec eux. Des malentendus se font jour

entre Henri et Eisenhower sur le commandement du débarquement. Finalement il

est convenu que le débarquement achevé, les troupes françaises ne recevront d’ordres

que d’Henri. Tout ne se passera pas de la meilleure façon. La masse des troupes

d’Algérie et du Maroc s’opposera d’abord au débarquement. Darlan à Alger

signera cependant vite un armistice avec les alliés. Henri s’envole alors vers

Alger. Une aventure qui conduira finalement les forces françaises d’Afrique à

quitter l’orbite de Vichy et à entrer en guerre contre les troupes de l'Axe en

Tunisie le 19 novembre 1942.

Les commandants des Forces Françaises Libres, le Général Charles de Gaulle serrant la main du Général Henri Giraud devant Franklin Roosevelt et Winston Churchill (Conférence de Casablanca 14 Janvier 1943). Capture d'écran du film de propagande de l'Armée Américaine de 1943 Divide and Conquer (Why We Fight ) réalisé par Frank Capra et basé en partie sur des archives des actualités de l'époque, des animations, des reconstitutions de scènes, et du matériel de propagande capturé provenant des deux bords. Un peu plus

tard, après une poignée de main entre Giraud et de gaulle, les deux hommes

s’associent et deviennent le 30 mai 1943 les deux coprésidents du Comité

Français de Libération Nationale (CFLN). Cependant entre ces deux hommes,

beaucoup de malentendus persisteront. Le principal consiste en ce que de Gaulle

a un dessein politique pour la France de l’après-guerre et qu’il craint la main

mise des Américains tandis que Giraud considère que le soutien des Américains

est essentiel à la victoire. La lutte d'influence entre les deux hommes pour le

monopole de représentation de la France est alors engagée. Giraud, en juillet,

à l'occasion d'un voyage aux Etats-Unis, avait obtenu de Roosevelt

d'importantes dotations en armes et équipements pour l'armée française. En

septembre 1943, sans en informer au préalable le CFLN ni les américains, il conduisit

les opérations qui menèrent à la libération de la Corse. Malgré le succès

militaire de l'opération (La Corse sera le premier département français libéré),

il subira de nombreuses critiques du général de Gaulle pour avoir armé la

résistance communiste corse. De plus en soutenant Pierre Pucheu, ancien

ministre de l'intérieur de Pétain qui avait rejoint (tardivement) la France

libre, il finit par se discréditer. Giraud est alors évincé de la coprésidence

du CFLN le 1er octobre 1943. Il jouera cependant encore un rôle

important dans la préparation de l’armée française en vue de la libération de

l’Italie mais, en avril 1944, il se retire car le CFLN lui enlève son poste de

commandant en chef de l’armée française. Henri Giraud

paya le prix fort pour son combat pour la liberté. Suite à son évasion, 16

proches de sa famille furent déportés en Allemagne dont sa fille chérie Renée

qui y succomba. Après la guerre, il est élu député. Il décède le 11 mars 1949 à

l’âge de 70 ans et repose aux Invalides près du général Leclercq. Conclusion Giraud eut une

grande importance dans le sursaut de la France en vue de sa libération. Il sut

convaincre de nombreux militaires français, fidèles au gouvernement de Vichy de

rallier les alliés. J’aime la personnalité de cet homme qui eut le mérite de

signaler combien le destin lui avait été favorable en lui faisant rencontrer

des collaborateurs de toutes conditions sociales sans lesquels il n’aurait pu

accomplir son œuvre. Parmi ces derniers, il y avait une jeune femme infirmière

à Orbiny, Mlle Lemaire, la fille du maire qui prit de grands risques en

préparant son évasion. Je n’ai retrouvé aucun document concernant cette jeune

femme. Sans les quelques lignes d’Henri Giraud, Mlle Lemaire serait tombée

totalement dans l’anonymat. Il en est de même pour le docteur Frère, ce

chirurgien bruxellois qui faisait partie du réseau d’évasion organisé par Edith

Cavell. A nouveau, sans les quelques lignes qu’Henri consacra à ce médecin, le

docteur Frère serait passé aujourd’hui dans l’anonymat le plus complet. Sans le

témoignage du général Giraud, nous ne connaîtrions pas aujourd’hui son

existence. Emmanuel Debruyne a réalisé une étude très complète[3]

sur le réseau Edith Cavell. Il a recensé toutes les personnes qui y furent

impliquées au nombre de 179. Quatre personnes y occupent une place centrale,

Réginald Capiau, Réginald de Croÿ, Edith Cavell et Louise Thulliez … Ces quatre

noms ont traversé l’histoire mais il faut reconnaître que la toute grosse

majorité des membres du réseau sont restés anonymes en œuvrant pour la plupart,

sans autre satisfaction que d’avoir fait leur devoir. Alors pour tous

ces anonymes qui firent autrefois leur devoir pour retrouver ou garder un monde

juste et libre, je dédie cet article. Je ne peux

m’empêcher de le dédier aussi à tous ces « anonymes » d’aujourd’hui

qui, chacun à leur niveau, souvent dans l’ombre, se consacrent aux autres malgré

les immenses difficultés qu’ils rencontrent. Parmi toutes ces personnes mes

pensées vont, aujourd’hui, à tous les juges, éducateurs et assistants-sociaux

cherchant désespérément des solutions pour rendre la vie plus douce à 5.100 enfants

de Wallonie et Bruxelles en situation de détresse et cela, malgré le manque

flagrant de moyens attribués par les pouvoirs publiques[4].

Dr Loodts P |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©