Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

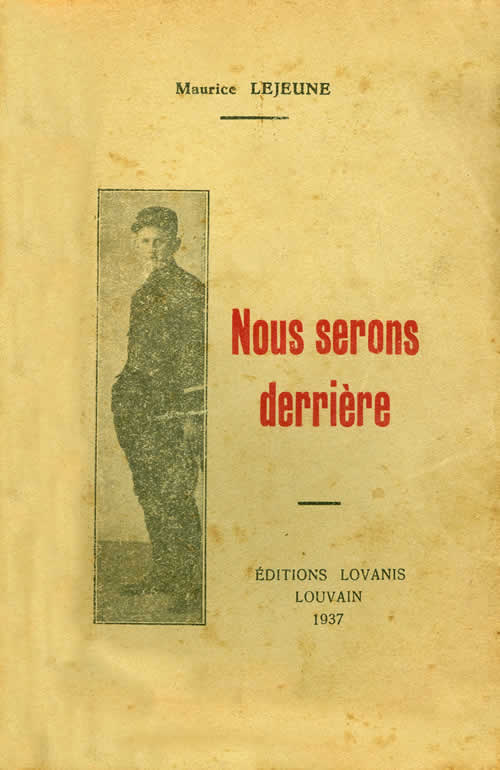

NOUS SERONS DERRIERE[1]

BRUXELLES (JUIN 1914) Dans la caserne de Gendarmerie de l'Avenue de la Couronne, c'est branle-bas de nettoyage. Les gendarmes frottent, lavent, astiquent. Les seaux d'eau sont jetés à toute volée dans les chambres. Les brosses raclent les pavés et font, gicler l'eau écumante. « Demain ; a annoncé le chef le général de Sellier de Moranville, commandant du corps et l'attaché militaire allemand passeront l'inspection de la caserne ». – L'attaché militaire allemand ! s'est exclamé un gendarme. – Mais oui. Cela vous étonne ? Le gendarme a réfléchi... – Non, a-t-il répondu ; cet attaché, comme vous l'appelez, vient voir combien il pourra, le cas échéant, loger, ici, de cavaliers allemands. – Que racontez-vous ? – Je raconte, chef, que d'ici deux mois, vous nous aurez conduits à la charge dans l'infanterie allemande. – Vous êtes fou, mon garçon ! a conclu le chef ; il y aurait lieu, je crois, de demander au docteur de vous faire mettre en observation. Allons plus de bêtises, je veux que tout soit propre. * *

* Un mois s'est écoulé. Dans la même caserne, c'est, maintenant, branle-bas de mobilisation. On distribue les bons effets. Les sabres et les yatagans grincent sur les meules à aiguiser ; les paquets de cartouches sont fourrés,. fiévreusement, dans les sacoches et les bissacs des selles. Le soir, notre peloton est de service. Nous partons en ville, à cheval où doit avoir lieu une manifestation contre la guerre. Il pleut. Les passants penchent leurs parapluies pour nous regarder passer. Bien campés sur nos montures, nous prenons un air imposant. Quelques cris fusent : « Vive la gendarmerie~! » Un frisson nous secoue. En ville, il flotte une espèce de fièvre. Nous ne trouvons pas trace de manifestation, mais, vues à la clarté des réverbères, toutes les faces sont pâles. Derrière ces masques blafards on devine une sourde inquiétude. Sabre au poing, nous sommes arrêtés sur une place. Sur deux rangs, notre peloton s'aligne impeccablement. Placé au second rang, je me sens, soudain, tiré légèrement par la jambe. Je me retourne. C'est un homme de mon village. Il m'interroge : – Sais-tu quelque chose ? Aurons-nous la guerre ? Mon fils Charles est rentré au 12ème de ligne à Liège. Nous vivons dans les transes. Allons, réponds-moi, dis-moi ce que tu sais. Et moi, qui suis convaincu que la catastrophe est proche et qui l'ai crié sur tous les tons à la caserne, je n'ai plus, ici, le courage de défendre mon opinion. Je réponds qu'il n'y a rien à craindre, que, même en cas de guerre franco-allemande, les Allemands n'oseraient jamais attaquer la Belgique. J'ai vingt-trois ans, et cet homme, qui en a soixante, m'écoute comme si j'étais un oracle. C'est drôle. AOUT 1914 En ville, les cloches sonnent l'alarme.

L'armée allemande est entrée en Belgique. La nouvelle envahit la cour de la

caserne, se répand dans les blocs, entre dans les chambrées. On se regarde,

atterré. La guerre ! La guerre ! C'est la guerre ! Cela m'entre dans la tête. J'essaie de me

représenter la chose, mais, je n'ai, pour m'aider, que ce que j'ai lu dans les

livres d'histoire. L'image que mon cerveau appelle ne vient pas. Brusquement, je pense aux miens : à mon père, à ma mère, à mes frères. Ils

habitent non loin de la frontière allemande et les histoires de Kaiserlics, racontées par les vieux au cours des veillées,

me reviennent à l'esprit. J'ai peur. – Nous sommes foutus ! dit Desy, un camarade de chambrée. Mon orgueil se rebiffe ; je ne veux

pas admettre que nous soyons foutus et je riposte : – Que te prend-il, toi ?

Naturellement l’armée belge en face des Allemands n’existerait guère ;

mais nous avons la France et les Français, mon vieux ce sont des soldats. – Oui, on l’a bien vu en septante. Je ne trouve rien à répondre et je sens

la colère m’envahir. – Oui, reprend Desy,

nous sommes foutus. Dans tous les cas, je sens moi, qu’à la première rencontre,

j’aurai une balle dans la tête. Si tu n’appelles pas ça foutu !... – Tu dis des bêtises Desy

et si même ton pressentiment était juste, tu devrais dire : « Je suis

foutu » et ne pas nous importuner avec tes idées macabres. – Tu ne sais donc pas ce que c’est :

« La guerre » ! – Le sais-tu toi ? – Oui. – Explique alors. Les autres qui sont dans la chambre avec

nous, se sont approchés. Nous sommes là, une douzaine de jeunes et solides

gaillards, entourant Desy et l’interrogeant du

regard. Desy prend son

temps : il allume sa pipe, puis enfin, dit : – Nous sommes tous, ici, de jeunes

gendarmes. Notre instruction n'est même pas terminée ; je suis le plus vieux et je n'ai pas

vingt-cinq ans. Ecoutez- moi : La guerre est comme on dirait un « massacre

des innocents ». Nous ouvrons de grands yeux. – Oui, reprend Desy,

c'est bien cela, « le massacre des innocents »… – Tu parles comme la bible, interrompt Emond, un grand gaillard du pays gaumais. – Laisse-moi dire. Quand j'évoque « le massacre des innocents » je

le fais à bon escient. Avez-vous vu dans les gares les régiments d'infanterie

qui allaient s'embarquer ? Avez-vous observé les grenadiers qui ont

logé ici deux nuits ? Dites-moi : combien

y avait-il de millionnaires parmi eux ? .. Vous ne répondez pas ? Moi, je vais vous le dire : il n'y en

avait guère. Le système du remplacement a fait, de l'armée belge, une

armée de pauvres diables. Nos soldats sont pour la plupart des ouvriers

ou de petits paysans et ce sont eux qui vont offrir leur poitrine aux

balles et aux baïonnettes allemandes. Ah ! il n'en reviendra guère de

ces malheureux ! Nous n'avons même pas deux cent mille hommes à

opposer à la monstrueuse armée qui entre chez nous. – Deux cent mille hommes, bien décidés,

ce n'est pas négligeable, lui fis-je observer. - Sais-tu s'ils sont décidés toi ? Ils marchent parce que c'est la loi, la

discipline. Oh ! ils se battront, je le sais ; ce sont des hommes élevés à la dure

et ils ont du sang dans les veines, mais, je vous le répète : ce sont des

innocents, des innocents ! Nous restons rêveurs. – Et s'ils ne marchent pas, achève-t-il,

nous autres, gendarmes. nous serons derrière pour les y contraindre ; on

nous commandera et nous obéirons. Oui, nous serons derrière, et

pourtant, que sommes-nous ? De pauvres diables, comme eux. – Ce rôle là ne me plait guère, objecte Emond ; j'aimerais mieux me battre. – On ne te demandera pas ton

avis, termine Desy. *

* * Les jours passent... Nous sommes de plus

en plus énervés. Emond est parti : il a été désigné pour

la troisième division d'armée ; il est, sans doute, à Liège, dans la mêlée. Par

les journaux, nous apprenons que les Allemands brûlent nos villages et

massacrent leurs habitants et nous sommes, ici, avec une carabine et des

cartouches sans pouvoir nous en servir. J'envie ceux qui sont là-bas. On nous cite Houba.

C'était un jeune gendarme de notre levée. Il est mort en brave, nous dit-on,

tué par les Allemands sur le seuil de la maison qu'occupait le général Leman. Dans la caserne, c'est un va et vient

continuel des gendarmes arrivent, d'autres partent. Dix fois, on nous fait

seller nos chevaux; dix fois aussi on nous les fait déharnacher. Fausses

alertes. A la gare d'Etterbeek, nous arrêtons un

jour, après une chasse mouvementée le long des hauts talus, deux individus

signalés comme espions. La foule s'amasse et veut les lyncher. Nous les

protégeons tant bien que mal. Pour ma part, j'attrape, d'une dame, un furieux

coup de parapluie sur la tête, coup destiné à l'espion que je tiens par le

bras, mais que je sens. Cela ne me met pas de bonne humeur. Arrivé dans la cour de la caserne,

j'allonge deux gifles à l'individu qui hurle et cela me console. Le lendemain, les premiers soldats en

retraite débarquent à la gare d'Etterbeek. Ils ont combattu à Liège. Hâves, les

yeux remplis d'épouvante, exténués ils racontent, tant bien que mal ce qu'ils

ont vu. C'est une débauche de renseignements contradictoires et de nouvelles

invraisemblables. Les idées et les informations les plus

folles sont accréditées. On raconte qu'on a placé quinze cents canons les uns à

côté des autres, près de Waremme, et que là on va pulvériser l'armée

allemande. D'autre part, les journaux affirment que l'ennemi n'entrera pas dans

la capitale parce qu'on a couvert de tessons de bouteilles les principales

routes y aboutissant et que, d'ailleurs, les vingt mille gardes civiques de

Bruxelles suffiraient pour défendre la ville. Enfin, un soir, nous partons. Nous

sommes les dernières troupes restées à Bruxelles ; en tout, trois escadrons de

gendarmerie, soit deux cent septante hommes destinés, nous dit-on, à fournir

des estafettes et des éclaireurs. Sale métier, trouve Desy. Nous sortons de la ville par la Porte de

Flandre. Nous tournons donc le dos à l'ennemi. C'est humiliant quand même : nos

cartouches nous tirent la cartouchière sur le ventre. On serait si heureux d'en

brûler quelques unes. Une idée m'obsède : je 'n'ai jamais essayé ma carabine : j'ignore

donc comment elle porte. Je sais que je suis adroit tireur : j'en ai eu les

preuves au régiment et, parfois, en abattant un lièvre, la nuit. Mais voilà, je

ne connais pas ma carabine, et une arme qu'on ne connaît pas, n'est pas une

arme. Collard est

mon meilleur ami. Il chevauche à côté de moi. Nous sommes entrés le même jour

au corps de gendarmerie. Collard est un Ardennais,

petit pour un gendarme mais râblé et fort en muscles. Il a assez mauvais

caractère : pour un oui ou un non il est prêt à se battre. Il dit souvent que

nous n'en formons qu'un à nous deux parce que nous n'avons chacun qu'une

demi-tête. Je lui fais part de mon souci au sujet

de ma carabine. « Il y a un moyen d'être sûr d'elle ; répond-il, c'est

d'approcher assez près du but avant de tirer ! ». Dans la nuit, je le regarde

de travers. Nous passons près de Grand-Biqard. Un oncle et ma sœur, une gamine de quinze ans, y

habitent. L'idée d'aller leur dire au revoir me tente. J'en parle à Collard. « Tu ferais une bêtise remarque-t-il : parce que

premièrement, tu ne retrouverais peut-être pas l'escadron et tu serais

déserteur ! Douze balles dans la peau, ce ne serait pas trop pour un bougre

comme toi ! Parce que surtout, tu irais les faire pleurer et, nous reviendrais avec

le cœur à l'envers ». Je suis partagé entre le désir de revoir

ma sœur et la crainte de ne pas retrouver l'escadron. Finalement, Je continue

avec un serrement de cœur. Dans la matinée, nous sommes à Assche où nous avons mis pied à terre et donné de l'avoine

à nos chevaux. Un avion allemand nous survole ; il décrit des arabesques. Nous

tirons dessus ou, plutôt, à côté car il continue tranquillement son petit

métier pour reprendre enfin la direction de l'Est où il disparaît. – Ce sale oiseau va aller raconter qu'il

nous a vus, dis-je à Collard. – Il ne t'aura quand même pas reconnu

va. La moutarde me monte au nez. – Tu me réponds toujours de travers !

Est-ce pour te moquer de moi ? – Et si c' était oui ? – Je t'enverrais mes cinq doigts à la

figure. – Fais alors comme si c'était oui. Au moment où je lève la main,

heureusement, un chef arrive. Son aspect nous remet d'accord ; nous tournons

notre mauvaise humeur contre lui ; nous lui cherchons misère. Il s'éloigne en

nous traitant de « républicains ». On remonte à cheval sans parler de

dormir. Nous partons vers Alost ; c'est à croire que nous fuyons. Arrivés dans

la petite ville, on distribue des billets de logement. Je reçois l'ordre de

porter un pli à un officier des gardes-civiques resté à Assche.

Je fais demi-tour et pars, au grand trot, sur la chaussée bordée d'arbres. Mon

cheval fait sonner ses fers. C'est une brave bête, peu élégante, lourde de

lignes même, mais dont les membres sont d'acier. Peu de chevaux de l'escadron

peuvent le battre au trot et même à la charge. Il n'a qu'un défaut : c'est de

me marcher volontiers sur les pieds, ce qui m'a déjà mis maintes fois en

colère. Quand je fais mine de le frapper, il me regarde d'un air si bête que le

n'ai jamais le courage de mettre mon geste à exécution. Je l’appelle « Le

gros » non à cause de son corps, mais de sa tête qu'il a volumineuse. Sur la route, je croise des charrettes

bondées de civils qui fuient devant l'ennemi. C'est triste à voir ces femmes,

ces enfants, ces vieillards. Ils ont les yeux grands ouverts ; on peut y lire

toute la crainte de ces gens qui vont vers l'inconnu. Une vieille femme fait un

geste de bénédiction en me voyant passer ; je réponds par un salut militaire.

C'est ridicule, mais je ne trouve rien d'autre à faire. J'interroge : on

m'apprend que les Allemands occupent Bruxelles et qu'ils avancent vers Assche. Je n'ai plus de temps à perdre ; je mets mon cheval

au galop ; sous les caresses des éperons il part comme une flèche. A Assche, je

ne trouve pas de gardes-civiques. « Ils sont partis en auto vers Alost. » me

dit un civil. Je fais le tour du village. A l'Est, j'entends de rares coups de

feu. J'aurai probablement croisé l'auto sans la voir, me dis-je, et je repars vers

Alost. Mon cheval s'énerve. On dirait qu'il craint quelque chose. Son

instinct l'avertit-il d'un danger ? Je ne sais. Je le laisse faire et il part

au galop. Je

dépasse des charrettes de fuyards et je remarque que mon passage sème la

terreur parmi eux. Ils se retournent épouvantés croyant voir, à ma poursuite,

les Allemands. Pour les calmer, je retiens mon cheval et je continue au trot. A mi-chemin d'Alost, je retrouve l'auto

des gardes-civiques, arrêtée au bord de la route. Les occupants discutent sur

l'accotement. L'officier, à qui je remets le pli, porte un képi de général ;

c'est presque un vieillard ; il tremble en prenant l'enveloppe. Il prend connaissance

de son contenu et veut remonter aussitôt dans l'auto. Cela ne fait pas mon

affaire. Je dois à mon retour à l'escadron être porteur de l'enveloppe signée,

qui constituera la preuve de l'exécution de ma mission. J'interpelle poliment

l'officier, lui demandant de bien vouloir signer l'enveloppe et me la rendre.

Il ne me comprend pas ; je dois lui donner des explications. Finalement, il y

trace quelques jambages illisibles et me la rend. Ma mission est terminée . je

salue et je pars. Le lieutenant Lebrun

commande notre escadron. C'est à lui que je remets l'enveloppe dès mon arrivée.

Je lui rends compte également, de ce que j'ai appris en cours de route. Il me

remercie et me fait remarquer que j'ai un bouton de ma tunique cousu à

l'envers. *

* * Les autres n'ont pas davantage profité

de leur billet de logement ; les escadrons sont déjà rassemblés sur la grand'

place. J’entre dans un magasin où je demande deux morceaux de chocolat. La boutiquière

m'en donne trois et ne veut pas mon argent ; elle pleure en me regardant. Je

suis tout bouleversé en allant reprendre ma place au peloton, oubliant de lui

dire merci. La nuit tombe quand nous partons vers

Termonde. Je croque mon chocolat. Je veux en donner une ligne à Collard ; il refuse. « J’ai mangé a Alost » dit-il. Pour

nous, il n'y a pas de service de ravitaillement. On nous paie notre

appointement et nous devons subvenir à nos besoins. C'est plus commode pour

ceux qui ont de l'argent. Quant à moi il ne m'en reste guère ; je n'ai rien

touché depuis le 1er août, j'ai joué aux cartes et j'ai bu trop de

bière à la cantine. Mais, bah ! je tirerai mon plan. Ne suis-je pas gendarme ? Sur la route, nous ne rencontrons

personne et nous nous endormons sur nos chevaux. Je suis réveillé par une voix

aux accents de tonnerre. « Où allez-vous ? » C'est le lieutenant Lebrun qui

vient de me hurler dans l'oreille. Mon cheval a marché plus vite que les autres

: je suis en tête de l'escadron. Je ne m'en rends pas très bien compte, je suis

tout perdu. Mais le lieutenant Lebrun me fait reprendre mes sens en me traitant

de « ramolli » et de « malheureux gendarme ». J'attends le passage de Collard pour reprendre ma place. – Je te croyais resté en arrière, me

dit-il. – Non, j'ai voulu aller commander

l'escadron, mais le lieutenant Lebrun m'a remballé. – Tu vas un peu trop vite ; prends

patience, tu seras, peut-être, un jour lieutenant ! – Je ne crois pas ; tout ce que nous

pouvons espérer pour l'instant, c'est de conserver notre vie. – Je crois que nous marchons vers le

Nord, fait Collard. – Oui, voilà l’étoile polaire. – Tu la connais ? – Oui, j'ai certaines notions

d'astronomie. Je lui montre la grande Ourse et lui explique

comment on trouve l'étoile polaire. Collard me

regarde, je crois, presque avec respect. – Pourrais-tu me dire maintenant quel

mouvement stratégique nous exécutons ? demande-t-il. – Nous fuyons ! – T'es bête ! Nous faisons le tour grand

assez pour prendre l'armée allemande par derrière ! Nous rions ; les autres

dorment. Nous sommes coiffés du bonnet à poils. Sous la clarté des étoiles, l'escadron

forme une file de hautes silhouettes qui se balancent de gauche à droite et de

droite à gauche. * *

* Pendant un mois, nous avons changé

plusieurs fois de cantonnement, patrouillé dans tous les sens, sans avoir

aperçu un seul Allemand. – Mais pendant ce mois nos officiers ont eu le loisir

de nous classer, dans leur idée suivant notre valeur. Collard et moi

n'avons pas bonne réputation. On nous a rencontrés ivres, un soir, que nous faisions

la noce ; une autre fois, le lieutenant Lebrun nous a surpris à faire danser

les filles au lieu de patrouiller : nous nous sommes battus deux fois ; enfin,

on m'a vu voler des pommes dans un verger. Ce jour là le major Blondiau, qui commande les trois escadrons a parlé de me

faire fusiller. Le lieutenant Lebrun est secondé par le

lieutenant Marchal et le lieutenant Massin. C'est

un hercule de cent et dix kilos doué d'une force prodigieuse. Il a une voix

tonnante ; dans ses accès de colère il ferait trembler un régiment. Mais quand

il est à cheval, son ventre dépasse le pommeau de la selle. Marchal est un superbe cavalier, ami des

femmes et du bon vin, grand fumeur de cigarettes. Massin lui, ne

se tait jamais : à tout propos il fait théorie à ses inférieurs, service

judiciaire, équitation, règlement intérieur, etc. Sa langue ne s'arrête pas. Dans son langage imagé, Collard dit : « Nous sommes commandés par un gros ventre, un fumeur

de cigarettes et une vieille femme ! » Lebrun et Massin

ne s'entendent pas toujours, ils se disputent parfois devant les hommes. Un jour,

qu'ils étaient aux prises, il m'est arrivé de rire un peu fort. Je me les

représentais nus : Lebrun avec sa grosse bedaine, Massin

avec ses courtes jambes : ils vidaient leur différent à coups de poings.

Maréchal servait d'arbitre et marquait les coups de la cigarette qu'il avait aux

lèvres. Lebrun m'a entendu rire et a tourné sa colère contre moi. – Vous riez de moi ? a-t-il hurlé. Lâchement, j'ai répondu : Non, mon lieutenant. – Pourquoi riez-vous alors ? – Pour rien, mon lieutenant. – C'est la preuve toute claire que vous

n'êtes qu'un idiot, a-t-il conclu. – Très juste, a ponctué Collard. Parfois, en regardant les officiers, je

me fais des réflexions bizarres. Propres et bien sanglés dans leurs tenues

faites sur mesure, ils ont quelque chose de raide dans leur allure. Leur

physionomie montre leur souci d'en imposer aux hommes. C'est certain, ils ont

quelque chose à dire et beaucoup de gendarmes les envient. Moi pas.

Naturellement, à eux le prestige et la grosse solde, à eux l'autorité, oui mais

! A nous la coiffure placée de travers, à nous l'allure libre et la chanson, à

nous l'insouciance, à nous le rire. – Je ne serai jamais gradé, dis-je à Collard. – Pourquoi ? – Parce que nous sommes les maîtres. Collard me regarde avec ahurissement : puis répond : – Va dire ça au lieutenant

Lebrun, pour voir ! * *

* A propos, nous sommes tous

gradés. Pour sortir de Bruxelles nous, les jeunes, étions brigadiers ; notre

nomination de maréchal-des-logis nous est arrivée quand nous étions à Gand. Là,

nous avons trouvé le nécessaire et avons cousu un galon d'argent sur nos

manches. Notons qu'au corps de gendarmerie, le grade de maréchal-des-logis ne

compte pas ; à part une légère différence de solde, il n'y a rien de changé

dans notre vie : nous sommes toujours astreints au même service et aux mêmes corvées.

Pour commencer à devenir quelques chose, il faut être, au moins, premier

maréchal-des-logis. Bref, nous sommes gendarmes, rien de plus. * *

* – Vous et vous à cheval, vous devez

partir en reconnaissance ! – C'est toujours aux mêmes, chef, que

vous en avez. – Vous dites ? – Rien, chef. C'est Collard

et moi qui protestons, histoire de tuer le temps et d'embêter le supérieur. En

somme, tout le monde y va, à son tour, en reconnaissance. Il y a bien, parmi

nous quelques pères de famille qu'on ménage un peu ; mais, c'est logique et

nous comprenons cela. Depuis deux jours, j'ai les moustaches

rasées et la tête passée à la fine tondeuse. C'est Desy

qui m'a fait la blague ! Il m'a dit que les longs cheveux infectaient les

plaies et, comme il n'a pas perdu l'idée d'avoir une balle dans le crâne, il

m'a confié que si un autre en faisait autant, il se laisserait tondre. « Je

suis ton homme » ai-je répondu. Immédiatement, nous sommes allés chez un

coiffeur où j'ai été servi le premier. Quand Desy a

vu ma tête pareille à un navet, il s'est dérobé et a gardé sa chevelure. Avec la plus visible mauvaise humeur du

monde, nous allons, Collard et moi, chercher nos

chevaux. – Je commence à en avoir plein le dos,

déclare Collard ! Nous allons reconnaître quoi ? rien

sans doute ! ce sera comme les autres fois ! Qu'on nous laisse dormir, c'est

dimanche aujourd'hui et j’ai la flemme moi ! Je suis de son avis, aussi

détachons-nous nos montures avec une lenteur digne d'un fantassin. – A cheval, nom de Dieu ! Cette fois-ci, c'est le lieutenant

Lebrun. Avec lui, il ne peut pas être question de faire la forte tête, il nous

a déjà menacés de nous brûler la cervelle à tous les deux. Sa voix nous a

rendus légers comme des plumes et nous enfourchons nos biques avec une

souplesse de jockey. Sur la chaussée, une dizaine de gendarmes,

parmi lesquels se trouve Desy, nous attendent. A peine

sommes-nous dans les rangs que nous y occasionnons du désordre, Collard touche des éperons son cheval et le fait cabrer,

moi, je tire sur la bride du mien qui s'arrête tandis que nous sommes déjà en

marche. Nous n'avons, pour le moment, rien de bon dans la tête. Ne sachant à qui m'en prendre, je cherche misère

à Desy. – C'est toi la cause que j'ai une tête

comme une boule de billard lui dis-je ! En même temps je fais appuyer mon

cheval qui bouscule le sien. Desy me

regarde. La vue du sourire qui chiffonne sa figure fait fondre ; mon humeur

querelleuse. – Qu'as-tu, lui dis-je ? Desy lâche un

profond soupir, m'explique que les Allemands marchent d'Alost sur Gand et que nous

allons à leur rencontre. « C'est ma dernière promenade, dit-il ! » Je hausse les épaules. Vingt fois déjà,

on nous a dit que nous allions à la rencontre des Allemands ! Y a-t-il une

seule raison pour que ce soit vrai cette fois-ci ? Pourtant, ce n'est pas une

reconnaissance comme les autres ! Ordinairement nous partons à quatre : un chef

et trois gendarmes. Aujourd'hui, nous sommes douze, parmi lesquels deux chefs.

Serait-ce sérieux ? Je dérange encore une fois mes collègues

pour me mettre à côté de Collard à qui j'explique la

chose. « Cela te donnera l'occasion d'essayer ta carabine ! dit-il simplement.

» Nous sommes partis de Melle et nous

marchons vers Alost. Passé le passage à niveau de Quatrecht,

je suis envoyé en éclaireur vers la droite. Par des chemins de terre, je gagne

un petit bois, puis deux hameaux. Mon cheval avance à regret. Lors de mes

précédentes reconnaissance je cherchais plutôt les belles filles que les Allemands

à qui je ne pensais guère ; aujourd'hui, je sens que ma vie et celle de mes

camarades sont en danger ; aussi je ne laisse aucun espace de terrain sans

m'assurer de ce qui s'y passe. Les civils me regardent curieusement. Je

ne puis obtenir d'eux aucun renseignement ; ce sont des Flamands : je ne

comprends pas leur langue. Un galop de cheval me fait subitement

mettre pied à terre. Je fais aussitôt appuyer ma monture contre une haie et le

bras embarrassé dans les rênes de brides, le doigt sur la détente de ma

carabine, je me mets dans la position du tireur à genou. J'attends ainsi

quelques instants ... Le galop de cheval approche ; j'ai le cœur battant : je

me sens cependant assez ferme pour ne pas manquer le cavalier si c'est un

Allemand. On m'appelle par mon nom. C'est Collard qui débouche entre deux haies au détour du chemin. En

me voyant à genou, il part d'un rire sonore. – Tu dis tes prières, je crois ! – Un Allemand pouvait déboucher, je

prenais mes précautions. – Ordre de rejoindre le groupe, nous

sommes le nez sur l'ennemi. Les éclaireurs de tête ont vu les Allemands dans le

village d'Audeghem. Nos hommes ont pu heureusement

faire demi-tour sans être vus ; il paraît qu'on va en profiter. Nous avons du

renfort : un commandant des gardes-civiques avec quelques fantassins et un

lieutenant des lanciers avec quelques cavaliers. Cela fait combien d'hommes ? – A peu près vingt-cinq. – Et les Allemands, sont-ils nombreux ? – Une centaine environ ; ils marchent

vers Wetteren et comme ils vont nous présenter le flanc ... Collard achève

par un grand geste comme s'il allait les faucher tous. Nous regagnons un des nôtres derrière

une maison où sont abrités nos chevaux. Nous lui passons nos montures et, au

pas de course, nous allons prendre position parmi les autres, dans un fossé longeant

la grand' route qui va vers Audeqhem. Je suis à genoux entre CoIlard et Desy. – N'as-tu pas peur, dis-je à ce dernier ? – Si, je vais me faire casser la gueule

! – T'es fou, allons ! – Non, mon vieux. notre position est

mauvaise ; nous ne sommes pas gardés du côté d'Ordeqhem.

Les Allemands vont passer en face de nous, là, sur la route, mais en admettant

qu'ils aient laissé des leurs dans le village, nous sommes cuits ! Je l’ai fait

remarquer tout à l'heure et ai demandé qu'on détache quelques hommes sur notre

droite. On m'a répondu que je n'avais pas à contrôler les actes de mes

supérieurs et, comme j'insistais, on m'a donné l'ordre de me taire. En plus,

regarde, le commandant des gardes-civiques a laissé son auto sur la route, elle

indique clairement notre position. Je te dis, nous sommes... Un commandement interrompt la phrase : «

Hausse à quatre cents mètres ! Visez les chevaux ! Tir à volonté ! En joue !

Feu ! Les Allemands défilent en face de nous.

Nous tirons... Nos coups de feu se succèdent sans interruption. Sur la route de

Wetteren, des chevaux se cabrent, des cavaliers dégringolent. Puis, plus rien,

les Allemands se sont abrités derrière une haie d'où partent des coups de feu.

Un éclair jaillit au coin de la haie : il m'indique la position d'un Allemand.

J'appuie mes coudes sur le bord du fossé, vise soigneusement et tire. – Là-bas un homme se dresse, lève les

bras en l'air, tourne sur lui-même et s'abat – « J'en ai un, dis-je à Collard

! » « Sur la droite et en arrière, nom de

Dieu ! ils sont sur nous ! » C'est le lieutenant des lanciers qui hurle comme un

démon. En faisant demi-tour, je cogne Desy qui râle à mes pieds ; un filet de sang jaillit de sa

tempe et glisse sur sa joue. Un autre est couché, face au ciel, sur le bord du

fossé. Ses yeux roulent dans leur orbite. De l'autre côté du chemin, je ne vois

rien. La colère me monte. « Les voilà ! crie Collard

: attention ! en face de toi, dans l'autre fossé ! Jamais, ma pensée n'a été aussi claire,

mes mouvements aussi précis d'un bond je suis derrière un des arbres qui

bordent la route, je rabats ma hausse et tire rapidement sur les Allemands que je

vois maintenant dans l'autre fossé. A l'arbre suivant, Collard

en fait autant ; notre tir est terrible, chaque coup porte. Les ennemis battent

en retraite ; entre les arbres, nous voyons passer des dos gris. Nous tirons

toujours. A chaque détonation l'homme visé s'aplatit comme un braconnier sur un

lièvre au gîte. Je suis enragé, et, un moment, l'idée de les poursuivre me

passe par la tête. Heureusement, la raison me revient : les cavaliers qui sont

sur la route de Wetteren peuvent très bien nous couper la retraite. Sur un

signe que je fais Collard, et moi sautons dans le fossé. Mais, où sont les

autres ? L'auto a disparu. Le commandant est étendu, mort, sur l'accotement.

D'autres gisent dans le fossé. Nous ne sommes plus que deux debout. Desy râle toujours. Au pas de course, nous fuyons vers nos

chevaux. Les Allemands nous voient et s'arrêtent. Une grêle de balles nous

sifflent aux oreilles. Je m'aplatis devant un aqueduc ; le canal est malheureusement

trop étroit pour pouvoir livrer passage. Je bondis et me laisse rouler de l'autre,

côté, Collard me suit. Nous passons près de la maison

où étaient abrités nos chevaux ; il en reste deux qui sont tués ; les autres

sont partis. Nous marchons maintenant sur

l'accotement. Les balles qui viennent de derrière ne m'inquiètent plus ; je

suis dominé par une peur insensée de passer en face des maisons. Je crie : – Nous sommes foutus Collard

: les Allemands sont au carrefour. – Penses-tu ! – Ils y sont, te dis-je ! – Il faut pourtant passer, gronde Collard. –

Mais je n'ai plus que deux cartouches ! J'ouvre ma carabine, elle est vide ; ma

cartouchière aussi. En fouillant dans mes poches je retrouve un chargeur garni,

que je pousse dans l'arme. Il faut passer ! il faut passer ! Ces

trois mots me martèlent le cerveau et me poussent à aller de l'avant. Je marche, les doigts crispés sur ma

carabine, les mâchoires claquantes de peur. Nous passons... Il n'y a rien. Nous nous

regardons et éclatons de rire. Pourquoi rions-nous ? Est-ce la joie

d'avoir échappé ? Je ne crois pas. Est-ce une réaction de tout notre être

contre la peur qui vient de nous étreindre ? C'est possible. Notre accès passé, nous allons, côte à

côte, sans nous presser, en jetant, de temps à autre, un regard en arrière. L'image de Desy,

râlant au fond du fossé, me cloue soudain sur place. – Nous sommes des fainéants, Collard ! – Pourquoi ? – Nous avons abandonné Desy. – Tu l'as vu ? – Oui, il râlait dans le fossé. –

Où était-il touché ? – Une balle dans la tête. – Il l'avait toujours dit, fait gravement

Collard en se découvrant. Je veux en faire autant, mais, dans

l'algarade, j'ai perdu mon bonnet de police. – C'est vrai, Desy

l'avait toujours dit ! Comment se fait-il que nous soyons ainsi prévenu, d'une

chose qui va nous arriver ? – C'est le pressentiment. – Mais oui, c'est le mot pour désigner

la chose, mais le mot m'explique rien ! Il y a une force qui se charge de nous

prévenir, mais quelle est-elle ? J'entends toujours le râle de Desy et j'ai une folle envie de faire demi-tour. – Inutile, trouve Collard,

s'il a une balle dans la tête, il est mort maintenant. – Je voudrais le revoir ; j'éprouve

comme un remord de le laisser là. – ColIard

s'impatiente ; il s'écrie : – Ce n'est pas notre faute après tout,

si Desy a été frappé à mort ! – C'est la faute à qui alors ? – Au Kaiser ! Devant mes yeux, se dessine une image. Je

vois une potence, ses bois et au bout de sa corde, un énorme hameçon à deux

branches. Le Kaiser y est pendu par les narines. Il y frétille comme un barbeau

au bout de la ligne d'un pêcheur. Je voudrais le voir frétiller ainsi toute ma

vie. Un bruit de sabots de chevaux nous fait

lever la tête. C'est notre escadron qui vient à notre secours. Nos officiers

sont en tête. Du coup, j'en oublie toutes les engueulades et toutes les menaces

dont nous ayons été l'objet de leur part. Lebrun nous appelle et nous regarde

comme un père, ses enfants, échappés à un grand péril. Il nous questionne. Nous

lui expliquons les faits. Quand nous parlons des morts, une buée lui voile les

yeux. – Vous irez manger, dit-il, vous devez

avoir faim ; nous autres, nous allons voir ! Tiens ! c'est vrai, j'ai faim, j'ai même

une faim de loup. Collard aussi, d'ailleurs. – Nous allons commander chacun une livre

de bifteck, dit-il. Puis, après un moment : – Nos officiers sont de fameux gueulards,

mais, il n'y a pas à dire, ce sont des hommes, à l'occasion... Nous retournons à Melle, d'où nous

sommes partis le matin. En route, j'ai dû demander une casquette pour garantir

ma tête rasée, des rayons trop ardents du soleil. Au cantonnement, nous retrouvons nos

chevaux ; ils mangent paisiblement leur ration d'avoine. Cette vue met Collard en colère : il va chercher son sabre et le brandit

au-dessus de la tête de sa monture. – Fainéant ! lâche ! hurle-t-il ;

pour une fois que j'ai eu besoin de tes quatre pattes, tu as fichu le camp ! Je

vais te trouer la panse ! J’essaie de le calmer : – Allons, ColIard

: ton cheval n'est qu'une bête ; il a suivi son instinct en fuyant les coups de

fusils. – Ah ! il peut fuir, lui, parce que

c'est une bête ? C'est parce que nous sommes malins, nous, que nous devons nous

battre comme des sauvages ? Tiens, ajoute-t-il, en levant son

sabre, tu me dégoûtes, tu es plus bête que mon cheval... et moi aussi ! – Si nous allions manger ? La proposition ,fait son effet ; Collard se calme. – C'est une idée, dit-il, allons manger.

II y a bien une boucherie dans les environs, sans doute. Après quelques minutes de recherches,

nous découvrons une boucherie où la dame parle français. C'est une chance ! – Chacun une livre de bifteck et deux œufs

sur le plat, commande Collard d'un ton sec ! Si ce n'est

pas assez, dit-il en s'adressant à moi, nous mangerons autre chose après ! A table, nous nous abîmons dans nos

pensées. L'image de Desy ne me quitte pas. Je pense

peu aux autres. Pourquoi ? Je n'en sais rien. La dame nous sert, à chacun un bifteck

de la largeur de l'assiette, orné de deux œufs bien rouges. C'est appétissant. Nous mangeons, je regarde Collard du coin de l'œil : C'est plaisir de le voir

attaquer son bifteck. – Neuf cent mille ! c'est un tas.

dit-il, entre deux bouchées. – Tu rêves, je crois. – Non, je calcule : Si les cent

cinquante mille hommes qui composent l'armée belge en avaient fait autant que

nous aujourd'hui. il y aurait neuf cent mille Allemands avec les reins cassés. En suivant le cours de ses idées, il

s'adresse à la patronne : – Venez ici, Madame, que je vous

raconte. Collard explique

notre fait d'armes, mais dans sa narration, il lui donne une ampleur

extraordinaire. Il conte à la femme éberluée, que nous avons exterminé un

peloton d'ennemis, puis, le peloton devient un escadron, pour se transformer

ensuite en régiment. Collard fait des tas de cadavres

Allemands : il en barre tout l'horizon. Sous la conduite des mêmes officiers,

nous avons mené une vie de nomades. Séparés, pour ainsi dire, du reste de

l'armée, nous avons poussé des reconnaissances parfois, lointaines. Nous avons appris de bonnes nouvelles :

la victoire de la Marne, le recul de l'armée allemande, mais aussi, le siège

d'Anvers, sa chute. On nous avait dit : « la place est imprenable » ; elle n'a pas

tenu une semaine. Nous avons entendu, gronder le canon des

jours et des nuits. C'était au loin ; nous ne savons pas encore ce qu'est un

obus ! Nous sommes près de Bruges ou nous

rencontrons des civils qui se disent gardes-civiques. On les a licenciés : ils

cherchent maintenant à regagner leurs villes respectives. La nuit nous partons. L'armée belge est

en pleine retraite. Pour la première fois, nous prenons contact avec des

militaires de toutes armes. C'est un fourbi épouvantable. Pêle-mêle, les régiments,

privés de ravitaillement, se dirigent vers l'Ouest. Depuis plusieurs jours,

nous n'avons plus eu de repos : toutes les troupes sont dans notre cas. La faim

nous tenaille ; l’ennemi nous talonne. Qu'importe, elle marche cette armée

d'ouvriers et de paysans, ils marchent ces soldats affaiblis par deux mois de

dures campagnes : ils marchent le jour, ils marchent la nuit. Parfois, une

unité s'arrête pour combattre et protéger les autres ; après une heure de

combat, pendant laquelle beaucoup tombent, les valides reprennent leur route.

Le long des chemins, les plus faibles s'affalent, car aux souffrances du corps

vient s'ajouter le supplice du sommeil. Les paupières sont lourdes, lourdes,

les têtes s'inclinent, les jambes fléchissent, ils ne marchent plus que par un

effort suprême de volonté. Les

fuyards civils augmentent les difficultés et la confusion. Leurs charrettes de

toutes espèces et de toutes grandeurs, s'embarrassent parmi les convois

militaires. De ce tohu-bohu montent des cris, des prières, des blasphèmes Des

centaines de voix forment un chœur lugubre que ne parvient pas à couvrir le

bruit proche de la fusillade. Entre-eux, les soldats s'aident : des

artilleurs hissent les plus exténués sur leurs canons, des cavaliers marchent à

pied tandis que des Fantassins sont en selle. Des officiers subalternes sont parmi

les groupes. Quand ils ne sont pas eux-mêmes à bout de forces, ils encouragent

leurs hommes, jurent, sacrent ou supplient ... La vue de tant de misères agit sur mon

cerveau. Brusquement, mon jugement et ma compréhension des choses changent. Le

« moi », qui s'imposait constamment à mon esprit, s'efface. Dans mes moments de lucidité je vois

maintenant que je ne suis qu'un infime rouage dans la machine détraquée qu'est

aujourd'hui, l'armée belge. En retraite. Demi-tour. Pied à terre. A

cheval. Ordres. Contre-ordres. Pendant des jours

et des nuits on nous a fait danser comme des marionnettes. En vérité, nous ne

sommes plus rien d'autre : nous avons les fesses en sang, notre tenue est

déchirée, nos chaussures baillent de partout. nos membres sont las, notre tête est

lourde, nous sommes matés. Nous n'avons même plus la force de discuter les

ordres qu'on nous donne ; pour des Belges, c'est un mauvais signe. Aux environs de Roulers, nous entrons en

contact avec la cavalerie française dont les hommes ne sont pas mieux lotis que

nous. Ils ont combattu dans le Luxembourg belge, sur la Marne et viennent de

remonter vers le Nord. Il y a là des cuirassiers énormes, des dragons superbes et

des hussards poids-mouche. Leur langage est pour nous une surprise ; ils

emploient d'autres termes que nous : ils appellent le café, du jus, le vin, du

pinard et les chevaux, des rosses. Quand ils racontent une bataille, c'est avec

un luxe de détails et de couleurs extraordinaire. Invariablement, ils terminent

par ces mots : « Ah ! ce qu'il en tombait des bons hommes ! » Ils ont une autre façon que la nôtre de

faire les reconnaissances. Notre système à nous, est de mettre pied à terre à

un ou deux, quand nous nous sentons à proximité de l'ennemi et en faufilant le

long des haies ou dans le creux des fossés, nous essayons toujours de voir sans

être vus. Les Français, eux, y vont plus carrément, ils continuent à cheval

jusqu'à ce qu'on leur tire dessus. C'est plus rapide, mais cette méthode leur

fait perdre inutilement beaucoup de monde. C'est ici que nous faisons connaissance

avec l'artillerie. Au cours d'un combat d'avant-garde, nous sommes salués par

des salves de septante sept. Cela ne nous effraie pas beaucoup. Les Français, qui

les connaissent, les appellent des pistolets. Toutefois, un de leurs officiers,

qui m'a entendu dire : « trop court messieurs les Allemands !» répond : «

Hélas ! non, ce n'est pas trop court, ils tirent en plein dans nos batteries !

» Après

deux jours de combat, nous battons en retraite avec les Français. Après je ne sais quels détours, après

avoir passé des nuits à la belle étoile, nous nous trouvons, un soir, dans une

ferme, le long d'une ligne de chemin de fer, près d'Oostkerke. L'armée est échelonnée le long de

l'Yser. De Nieuport à Dixmude, nos régiments, déjà si décimés, attendent le

choc d'une grosse armée allemande. Celui-el ne tardera pas à se produire. En face

de nous, dans les villages, à l'autre côté de l'Yser, les fusils et les

mitrailleuses crépitent. Ce sont nos avant-gardes qui résistent. Soudain sur toute

la ligne, l'artillerie allemande commence un formidable bombardement. L'air

vibre sous le sifflement et l'éclatement des obus. Tout tremble. Dixmude prend

feu, Nieuport brûle, des clochers s'écroulent en projetant dans la nuit des

millions d'étincelles. Notre artillerie répond faiblement ; les obus manquent. « Rassemblement de l'escadron ! » C'est

le lieutenant Lebrun qui nous appelle. On décrit un demi-cercle devant lui :

une lourde appréhension pèse sur le groupe. « Ordre du Quartier général ! dit Lebrun

d'un voix rauque. Nous allons installer des postes parallèlement à l'Yser. Vous

arrêterez tous les soldats, venant de la ligne de feu, qui se présenteraient isolément

ou en groupes non commandés. Vous les ramènerez ici, où nous les reformerons et

d'où vous les reconduirez en lignes. Je vous recommande le plus grand calme

dans l'exécution de cette mission difficile. Les hommes, rompez ! Les chefs,

restez ici ! » Nous nous dispersons par groupes dans la

ferme. – Cré nom de

Dieu ! il ne nous manquait plus que celle-là, rugit Collard

! » «

Nous serons derrière » , les

paroles de Desy me reviennent à l' esprit. Il avait

donc lui, une vision exacte de ce qui allait se passer ? Dommage qu'il soit

mort ! Une vague inquiétude m'étreint le cœur : Combattre les Allemands passe

encore ; on se défend, œil pour œil, dent pour dent : mais nous dresser en face

des soldats, belges, cela dépasse la mesure. Bon sang de bon sang ! Un chef m'appelle – Présent, chef. – Vous et Bodson,

prenez votre carabine ct suivez-moi. J'appelle Bodson

; c'est aussi un collègue de ma levée. Il est plutôt petit pour un gendarme ;

ses cheveux sont blonds. sa peau colorée ; il est d'une vivacité extraordinaire

et a des expressions à part. « Le temps passé c'était hier ». dit-il souvent. Quand

il s'aperçoit qu'il dit des sottises. il s'exclame : nom de Dieu ! je me fous

encore une fois de mes contes » et si, par hasard, ou lui dit : « tu en

es un, toi, Bodson ! » « Oui, répond-il, j'en suis

un, c'est quand je pisse qu'on le voit le mieux ! » – Que te faut-il encore ? dit Bodson en arrivant avec sa carabine en main. – Nous devons suivre le chef. – Où ça ? – Où allons-nous chef ? – Vous le saurez tout à l'heure.

Avez-vous des cartouches ? – Oui chef. Nous pataugeons dans la boue ; le

sifflement des obus nous fait arrondir le dos. II fait noir ; la lueur des

explosions nous montre le terrain pendant l'espace d'une seconde, puis, nous ne

voyons plus rien. Un « plouf » étouffé, suivi d'un « sacrebleu

» sonore nous apprennent que le chef vient de piquer une tête dans un trou

rempli d'eau. Nous l'aidons à sortir de son humide situation. Une envie de rire

me monte à la gorge. C'est bizarre quand même, ce besoin de rire qui me prend

chaque fois qu'il arrive un avatar à un de mes supérieurs ! En se secouant de temps à autre, le chef

nous conduit en face d'un gros bâtiment. – Vous monterez de faction ici, dit-il :

à l'intérieur de l'habitation il y a un général. Vous ne laisserez entrer

personne sans avertir le commandant qui lui est adjoint : lui seul peut

introduire quelqu'un. Sous aucun prétexte, vous ne quitterez votre poste, avant

d'être relevé de faction. – Et si on bombarde, chef ? – Et à manger ? – Taisez-vous, en ai-je moi à manger ? – Et si les obus tombent trop près ? – Sans aucun prétexte, vous dis-je !

Allons, bonne chance, au revoir. Le chef part ; nous regardons disparaître

sa silhouette dans le noir. – Je crève de faim, moi, Bodson ! – Moi pas, ce matin je suis allé porter

un pli à l'arrière ; j'en ai profité ; j'ai une gourde de rhum et du tabac. – Tu n'as rien à manger ? – Non. – Laisse-moi boire un coup ; puis tu me

donneras une chique de tabac ; cela me fera passer l'idée! Bodson me

donne sa gourde. Avec délice, j'avale deux ou trois gorgées. – Hé là ! ne bois pas tout ! – Ne crains rien ; tiens, voilà ta

gourde ; donne- moi une chique maintenant. – Tiens, donne ta gourde, je vais

partager le rhum. – Tu vas le répandre. – Non, donne... Y ou, ou, ou. – Qu'est ce que c'est que ça ? Un éclair nous éblouit : nos tympans

vibrent sous la violence d'une explosion. C'est un gros shrapnel qui vient

d'éclater au-dessus du bâtiment.

Y ou, ou, ou. D'autres suivent ; les

explosions se succèdent. Nous nous collons contre le mur : j'ai les oreilles

bourdonnantes, le cœur me bat à grands coups dans la poitrine. Cela dure

combien de temps ? Je ne sais ! Cinq minutes... un siècle ? Ouf ! c'est passé. Nous nous promenons

devant le bâtiment pour nous réchauffer. – Halte-là ! Qui vive ! crie Bodson. – Chasseur à pied, porteur d'un pli pour

le général. – Avancez, là, un instant, nous devons

prévenir. J’entre dans le bâtiment : il y fait

noir comme dans un four : je crie : – Mon commandant, mon commandant ! – Qui est là, grogne une voix en-dessous

de moi. – Un gendarme de faction, mon

commandant. Un porteur de pli demande à entrer. – J'y vais répond la voix. Le commandant s'amène par l'escalier

d'une cave. Il est muni d'une lampe électrique qu'il me braque dans la figure.

Après avoir fait descendre sa lumière jusqu'à mes pieds, il questionne : – Où est le porteur dé pli ? – Devant la porte, mon commandant. –

Sortez. je vais voir. Sur la porte, il éclaire le chasseur

comme il m'a éclairé. – Donnez-moi le pli, dit-il, – Vous êtes mon général ? demande le

chasseur ? – Non. je suis le commandant-adjoint.

Donnez ! – J'ai ordre de ne remettre le pli qu'au

général. – Allons, pas de réflexion, donnez ! – Non, répond résolument le chasseur. – Entrez, gronde le Commandant. Les deux hommes entrent dans le

bâtiment. J'en profite pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. La lumière me donne

juste le temps de voir dans une pièce, à droite du corridor, un amoncellement

de poutres et de sacs de terre. Il y en a au moins, deux mètres d'épaisseur. Je

comprends : c'est l'abri du général. Il est dans la cave en dessous. – Il est blindé le général, dis-je à Bodson. – Tu dis ? J'explique la chose. – Que veux-tu, répond Bodson : Ce serait dommage qu'un général passât l’arme à gauche

! Nous entendons quelqu'un tâtonner dans

le corridor. –

Par ici, crie Bodson ! – Bon Dieu, de bon Dieu ! dit le

chasseur en sortant. – Qu'as-tu mon vieux ? Le chasseur ne répond pas ; il part en

courant. « Bon Dieu de bon Dieu » crie-t-il dans la nuit. Que peut-il bien

avoir ? Il

pleut et le bombardement recommence. La pluie nous cingle la figure ; par

rafales, les obus nous font courber l’échine, à chaque arrivée de projectiles,

nous buvons un coup de rhum pour nous donner du cœur. Bodson

trépigne : – Nom de Dieu de nom de Dieu ! rugit-il.

Faut-il que nous soyons des chiens pour être livrés comme nous le sommes ! Etre

trempés jusqu'aux os, grelotter de froid jusqu'à ce qu'un obus vienne nous écrabouiller

et, tout cela, pour veiller sur la peau d'un général, qui a deux mètres de

matériaux au dessus de lui ! Ah ! le chameau ! Le rhum monte à la tête de Bodson sans doute : il crie fort et ses propos deviennent

dangereux. J’essaie une diversion. Bodson m'a parlé

plusieurs fois, d'une certaine Eva qu'il a laissée au pays. – Si Eva te voyait comme tu es là !

dis-je. – Elle m'enverrait au

diable, répond Bodson. J'ai une barbe de trois

semaines, j'ai un demi centimètre de crasse sur toute la peau ; je pue nom de

Dieu ! Et puis, d'ailleurs, Eva, je ne la reverrai jamais, jamais... * *

* On nous relève vers midi. Nous montrons

aux deux autres une encoignure où l’on peut plus ou moins, s'abriter. Après

leur avoir souhaité, bonne chance, nous partons vers la ferme. Nous titubons ; des

étincelles dansent devant mes yeux ; j'ai faim. Dès notre arrivée, un chef marche droit

vers nous, il s’adresse à moi : – Vous revenez à point, dit-il : nous

n'avons plus de gendarmes ici ; vous conduirez ces soldats en première ligne

sur la droite de Pervyse ! – J'ai faim, chef, et je voudrais

dormir. – Est-ce que les autres dorment eux ?

Allons, grouillez-vous ! On va vous donner deux boîtes de sardines. Vous devez

partir à deux. Mais, où est l'autre ? Bodson a déjà

disparu. Une voix crie : « J'y vais moi ! » C'est Collard.

Il fait mettre les soldats par quatre. « En avant, marche ! » commande-t-il, «

Viens ! ajoute-t-il, en me tirant par la pèlerine du manteau. Je suis. En marchant, je vois danser les

silhouettes des soldats. J'ai les deux boites de sardines dans la main ; je ne

sais qui me les a données, je les ouvre successivement et en avale goulûment le

contenu. Cela me fait du bien ; mes forces me reviennent un peu ; mais j'ai sommeil…

sommeil ! Collard me

passe une boîte de lait condensé

et deux paquets de cigarettes. « Je les ai rapportés pour toi de l'arrière,

dit-il » Nous marchons ; je vois un peu plus clair.

Oh ! le lamentable groupe ! Les soldats vacillent ; plusieurs vont pieds nus

dans la boue humide et froide. Nous marchons... nous marchons... Que

c'est long bon Dieu ! que c'est long ! «Allons, courage, me dit Collard. » Enfin, nous arrivons près d'une petite maison,

à proximité d'une ligne de chemin de fer. Derrière l'habitation un officier

s'est abrité avec quelques hommes. Collard s'adresse

au supérieur, lui remet le commandement des soldats que nous avons ramenés, salue,

puis revient vers moi. L'officier à un rire nerveux ; ses

hommes se fâchent; ils nous insultent : « Lâches ! fainéant ! » Nous baissons

la tête. Que ferions-nous d'autre ? Monter de faction, arrêter des soldats,

les reconduire en ligne ; pendant la nuit, garder les chevaux attachés les uns aux

autres dans une prairie, tel a été notre service pendant plusieurs jours. Comme

nourriture ? une boîte de sardines le matin, une boîte de sardines le soir. A la

fin, c'est écœurant toujours des sardines ! La nuit tombe. A un passage à niveau

près de Dixmude, je fais les cent pas. Je suis seul ; mon camarade de faction

est retourné à la ferme avec une dizaine de soldats que nous avons arrêtés dans le courant de l'après-midi. Les éclairs des coups de canon zèbrent

les nues ; les fusils et les mitrailleuses crépitent. Les obus éclatent en face, derrière, à gauche, à

droite, mais assez loin de moi. Un bruit attire mon attention. Je

regarde, sur la ligne de chemin de Fer venant de Dixmude. Des ombres avancent.

Je crie : – Halte-là ! Qui vive ? – Douzième de ligne. – Un homme en avant ! Une silhouette massive avance en se

balançant. – Le mot d'ordre ! – Le sais-je moi, nom de Dieu, le mot

d'ordre ! Je reconnais l'homme. C'est le

commandant Grisard. J'ai servi sous ses ordres à la première compagnie du

douzième ; j'ai même été son ordonnance pendant plus d'un an. – C'est vous, mon commandant ? – Oui. Je suis le commandant Grisard.

Qui es-tu ? – Lejeune, votre ordonnance, de la

classe de 1911. – Tu es là toi ? Tu es gendarme je crois

? – Oui, mon commandant. – Tant mieux, tu as de la chance. Les hommes de Grisard se sont approchés :

J'ai en poche une lampe électrique de marque allemande, achetée à un soldat. Je

fais faire le tour à ma lumière. Voilà Cretz, Libert, Léonard, Marenne, Croisier,

tous des camarades du régiment. J'en vois d'autres que je ne connais pas. Ils

font le cercle autour de moi et me disent qu'ils sont « relevés » ; ils

vont en repos. – Que fais-tu ici, demande l'un d'entre

eux ! –

Je suis de faction. – Pour quoi faire ? – Pour arrêter les soldats isolés venant

de la ligne de feu. – Alors, si nous n'avions pas eu le

commandant avec nous, tu nous arrêtais ? – J’en ai l'ordre. Un grognement me répond : – Après nous avoir arrêtés, qu'aurais-tu

fait de nous ? – Je vous aurais fait attendre ici.

jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour vous conduire dans une ferme à Oostkerke. – Et de là ? – On vous aurait ramenés en lignes. – Silence, commande Grisard ! n'embêtez

pas cet homme avec vos questions. Pourquoi ne te mets-tu pas à l'abri,

ajoute-t-il en s'adressant à moi ; il fait dangereux ici. – J'ai l'ordre de rester à mon poste,

mon commandant. – Bon, bon : les ordres qu'on te donne

il faut toujours les exécuter : mais, prends garde à toi ! mon garçon, prends

garde à toi ! Si tu vois passer des hommes du douzième, laisse-les aller, nous

sommes relevés... – Bien, mon commandant. Grisard part. Il a toujours la même

allure ; en marchant, il balance ses épaules massives. Ses hommes le suivent :

un seul est resté près de moi : c'est François Croisier, mon meilleur ami de régiment. – Alors, c'est toi, Maurice ? – Oui François, cela s'est-il bien passé ? – Ne me parle pas de ça ; je n'en puis

plus ; j’ai faim. – Attends ; j'ai deux boîtes de sardines

en poche, tu vas les manger. – Une suffit ; garde l'autre. – Non, François, j'en ai comme je veux. –

Donne alors. – Minute, je vais les ouvrir ! Pendant que je me livre à cette

opération ; Croisier détache son sac, qu'il laisse tomber, puis s'assied dessus.

La tête dans les mains, il pleure. – Qu'as-tu François ? – Rien ; donne-moi à manger ; as-tu une fourchette

? – Non ; tiens, mange avec les doigts ;

ne jette pas l'huile, bois-la, cela te fera du bien. Croisier mange. Avec ma lampe

électrique, je l'éclaire. Oh ! le malheureux ! sa figure est noire comme

celle d'un ramoneur; sa capote déchirée est maculée de boue et de sang ; il est

maigri, ses yeux sont plus grands. Pauvre François ! – C'est bon des sardines, dit-il, entre

deux bouchées ! – Je le laisse manger sans rien dire. Un

besoin de pleurer me monte à la gorge. Dans un effort, je refoule le sanglot. – Ça y est, dit François ; maintenant ça

va mieux. – J'ai du tabac ! – Tu as du tabac ! – Oui, François ; en veux-tu ? – Je n'ai plus ma pipe ; je l'ai perdue. – Tiens, voilà la mienne ; attends, je

vais te la bourrer. – Ce n'est pas dangereux, Maurice, de

fumer ici ? – Non, nous sommes à trois kilomètres de

la ligne de feu. – Je suis à l'arrière alors ? – Pas encore, François ! Il fait encore

un peu dangereux ici. – Pourquoi y restes-tu alors ? – Il faut bien, François, je suis de

faction ! Croisier allume la pipe, puis me demande

: – Tu n'as pas encore été blessé ? – Non, et toi ? – Moi non plus. – Cela a été dur pourtant ? – Oui, à Dixmude surtout. – Vous y étiez depuis longtemps. – Je ne sais pas. – Vous aviez à manger ? – Non, nous avons pillé la ville, nous y

avons surtout trouvé des boissons. On allait chercher des bouteilles et on les

apportait en lignes. – Alors, les Allemands attaquaient ? – Oui, surtout la nuit ; mais, je ne

sais plus… je ne sais plus... – Vous avez perdu beaucoup d'hommes ? – Beaucoup, Maurice, beaucoup. Tu as vu

la compagnie ? C'est, je crois, ce qu'il en reste ; quarante hommes, peut-être ! – Et Grisard ? – C'est un homme ; nous l’appelons Papa ! Croisier pleure de nouveau. En hauteur,

je le dépasse d'une demi-tête, Je suis maréchal-des-logis ; il n'est que simple

soldat. Mais, comparé à lui, je me sens tout petit, tout petit. Des coups de canon partent des lignes

allemandes. – Attention ! couche-toi ! crie

Croisier. D'un même mouvement, nous nous aplatissons

dans la boue. Un ululement atroce me fait contracter le corps et les membres,

puis, c'est l’explosion. Des éclairs fulgurants m'éblouissent ; des détonations

formidables m'ébranlent la tête ; des éclats sifflent au-dessus de nous ; des

paquets de boue nous tombent sur le dos. – Tu n'es pas blessé ? – Non, et toi ? – Moi, non plus. – Pars François, il ne fait pas bon ici

! – Attention ! Ne te lève pas, en voici

d'autres ! Tout mon être se crispe. A travers la

boue, j' essaie d'incruster mes doigts dans les pavés du passage à niveau. Les

obus éclatent. Oh ! l'atroce sensation! – Ce n'est pas fini, me dit Croisier, ne

bouge pas. Les coups partent. Blottis l'un contre

l'autre, nous nous garantissons mutuellement un côté du corps, Le bombardement

continue... Je m'en veux de toute mon

âme d'avoir parlé avec Croisier ; il serait loin, maintenant. Croisier a compté le nombre des salves

d'artillerie. – C'est tout, dit-il : lève-toi, Maurice,

nous l'avons échappé belle. Tu ne devrais pas rester ici : cherche un fossé,

n'importe où, mais ne reste pas sur la route Maurice n'y reste pas. – Oui ; je chercherai, mais toi, va

t'en, tu n'as rien à faire ici. Tiens, voilà ton fourbi. J'aide Croisier à

replacer son sac sur ses épaules meurtries ; puis il me sert la main très fort. – Au revoir, Maurice. – Au revoir, François ; dépêche-toi. Croisier s'en va. Je

n'entends pas le bruit de ses pas ; peut-être n'a-t-il plus de semelles à ses chaussures

! Au loin, entre les coups de canon, je l'entends encore crier : « Ne reste pas

là… Maurice, n'y reste pas ! » * *

* – Vous permettez, mon lieutenant ? – Oui, que voulez-vous ! – Voici : nous avons encore vingt

soldats à conduire en lignes, mais, il n'y a plus de gendarme ici ; à part les

deux garde-chevaux et moi tous sont partis. Les jours sont courts, la nuit

vient vite ; permettez-vous que je les reconduise seul ? C'est difficile

d'arriver aux lignes quand il fait noir. – Je ne puis pas vous laisser aller seul

avec vingt hommes ; vous ne les tiendriez pas ! – Croyez-vous, mon lieutenant ? J'en ai

déjà reconduit beaucoup et je n'en ai pas encore vu un seul qui cherchât

à se sauver ! Ces pauvres diables ne demandent qu'à avoir quelqu'un pour les

commander. – Va., a terminé le lieutenant. Ce dialogue a eu lieu, dans la cour de

la ferme, entre le lieutenant Lebrun et moi. Ce n'est pas par bravoure que j'ai

demandé à reconduire les soldats. C'est tout simplement pour avoir plus facile et

pour pouvoir dormir la nuit et c'est ainsi que je me trouve avec vingt soldats,

sur la gauche d'Oostkerke, en route vers les lignes. Le terrain devient de plus en plus

difficile. Des trous d'obus l'emplis d'eau s'étalent partout ; nous pataugeons ;

la boue nous tire par les pieds ; nous enfonçons de plus en plus. Les soldats ne parlent pas : de temps à

autre l'un d'entre eux lâche un soupir, pénible à entendre. Ils sont à bout les

malheureux ; ils ont combattu pendant plusieurs jours sans repos, sans nourriture.

Ils ont eu faim ; ils ont eu soif. Nous en rencontrons d'autres, des

groupes de deux, quatre, parfois dix hommes errant, à la recherche de leur unité.

Privées de commandement, des compagnies entières se sont disloquées au hasard

des combats. Ils vont, les yeux hagards, la bouche tordue : ils ont abandonné

leur sac, trop lourd pour leurs épaules fatiguées ; seul, le fusil reste dans

leur main. Leur tenue est lamentable. Déchirée, trempée, dégoutante elle se

colle aux membres las et déjà maigris. Dans la boue et le sang, ils pataugent

sous les rafales de balles et de mitraille. Nous en rencontrons et ils viennent à nous,

comme des brebis perdues vont au troupeau qui passe. Mon groupe grossit. Nous allons... nous allons... Parfois l'un d'entre eux s'affaisse en

gémissant ; on le laisse et on continue. Nous approchons des lignes ; çà et là,

gisent les morts des récents combats. Ils sont recouverts d'une croute immonde,

faite de boue et de sang. Mon groupe a grossi. De

temps à autre, je me retourne pour regarder les soldats. De stature, je les

domine presque tous ; mais, de caractère, je ne suis en somme qu'un gamin

fanfaron et querelleur. Et je conduis quarante hommes vers l'avant… vers la

mort… * *

* Où suis-je ? j’ai perdu la notion du

temps et des lieux ; il y a un trou dans mes souvenirs. Ma tête est lourde, mes jambes sont engourdies

mais dans le dos, je sens une bienfaisante chaleur. Je suis assis dans la boue, appuyé

contre quelque chose de chaud. La tête légèrement renversée, je regarde le

ciel. Dans une course vertigineuse, les nuages passent devant une lune pâle qui

me fait la grimace. Je ne pense à rien, qu'à regarder la lune et les nuages. Je

voudrais regarder ainsi, toujours. Le quelque chose de chaud vient de

bouger ; j'incline la tête à gauche ; c'est mon cheval. La pauvre bête est

étendue de tout son long dans la boue : seule sa tête est soulevée dans un

mouvement pour me regarder. Je suis assis dans l'angle formé par son ventre et

ses membres de derrière. De temps à autre, il fait un léger mouvement des membres,

qu'il étire avec précaution pour ne pas me faire du mal. Brave bête, tu es meilleure

que les hommes ! Et je regarde encore la lune et les nuages... Notre service est beaucoup amélioré :

nous ne couchons plus dans les boues d'Oostkerke.

Nous y allons encore le jour mais le soir, nous revenons cantonner dans une

ferme à Lampernisse, à quelques kilomètres d'Oostkerke. Collard et

moi, nous ne couchons pas dans la ferme où n'y a plus guère de paille ni de

foin. Après cinq minutes de discussion nous sommes tombés d'accord pour jeter

notre dévolu sur une petite meule de foin cachée par une haie et des grands

peupliers. C'est Collard qui l'a découverte, rodant. Nous avions nos raisons pour choisit la

meule, d'abord nous avons jugé qu'il suffisait d'un obus de gros calibre pour

nous faire dégringoler le toit de la grange sur la figure : ensuite, en

couchant à deux, dans la meule, nous sommes écartés des chefs et des officiers

dont, à notre avis, nous n'avons rien de bon à attendre ; puis encore il y a deux ou trois amours de

poules qui viennent déposer leurs œufs dans la meule. Nous gobons les œufs au

fur et à mesure et nous réservons les poules pour le dernier jour. Ce n'est pas

tout : la nuit, à l'insu des autres, nous donnons une bonne ration de foin à

nos chevaux qui en était totalement privés. Il ne nous a pas fallu longtemps pour

creuser dans la meule un trou assez grand pour nous y fourrer tous les deux.

Nous avons orienté notre couche à l'Ouest ; ce n'est pas le rêve, car c'est de

là que vient la pluie, seulement en lui tournant le dos nous aurions pu attraper

les crachats, des canons allemands dans la frimousse. Nous préférons l'eau. Les premières nuits, nous avons dormi

comme des loirs : maintenant nous parlons longtemps avant de nous endormir. – Tu me diras ce que tu voudras,

philosophe Collard, mais je m'y fais, moi, à la vie

de guerrier. Le vent, la pluie, la fusillade, les coups de canon, tout cela

devient de la musique. Et puis, on mange ce qu'on a, on vole ce qu'on trouve,

ça me va, ça me va ! – Ma foi ! à moi aussi, quand je ne suis

pas trop près de ces imbéciles d'Allemands ! – Si on nous avait dit, il y a quatre

mois, que nous serions livrés comme nous le sommes, nous aurions crié comme des

putois, et, maintenant, ça nous plait ! – Oui, c'est un fait que nous n'avons pas

perdu tout au change ! A la caserne, il fallait être propre, il fallait ci, il

fallait ça. C'est quelque chose d'embêtant un gradé ! Nous en avons encore,

c'est vrai, mais ils sont aussi sales que nous ! Du moment que l'on fait

son service, que veux-tu encore qu'on nous dise ! – Oui, il y a certainement quelque chose

de changé ; s'ils savaient comme on se fiche d'eux maintenant ! Mais parlons

d'autre chose. Entends-tu le vent qui joue du violon dans les peupliers ? Boum,

boum. boum ! les canons sur la grosse caisse, pan, pan, pan, pan ! les fusils

jouent du tambour. Je te dis que c'est de la musique. – Oui ; mais voici la pluie ; cela fait

encore du bien, la fraîcheur de ces gouttes dans la figure. J'ai malheureusement

froid aux genoux. –

Mets-les en poche ! Et puis, dis-moi. Maurice, toi qui veux trop souvent faire

le malin, pourquoi sommes-nous heureux dans la situation où nous sommes ? – C'est le sang des Marcassins qui se

réveille dans nos veines ! – Que racontes-tu ? – Tu ne sais donc pas ce qu'étaient les

Marcassins ? – Non. – Tu ne connais pas l'histoire de ton

pays, inintelligent Collard ? – Comme-ci, comme-ça, je l'ai apprise un

peu à l'école ; mais, depuis, le temps !... – Les Marcassins : c'étaient nos

ancêtres, les soldats du trop fameux Guillaume de la Marck, le sanglier des

Ardennes. – Qu'est-ce qu'il faisait ce sanglier ? – Il faisait, en petit, ce que le Kaiser

veut faire en grand. – Et les Marcassins ? – Ils faisaient, en grand, ce que nous

faisons en petit. – Comment cela ? – Nous volons les œufs et les poules :

eux volaient les vaches et l'argent. – C étaient nos ancêtres, ça ? – Sans doute ; ne sommes-nous pas des Ardennais

? – Pas la peine de faire

l'honnête alors ! conclut Collard, tu m'endors

avec tes histoires de Marcassins. * *

* Les Français et l'inondation, ont aidé

nos soldats à arrêter les Allemands. Ils sont callés dans les boues de l'Yser. Nous, nous sommes en repos dans une

ferme tout près de la frontière française. Nous allons avoir le foin des fenils

pour nous coucher, c'est le rêve ! Collard trouve que

la position est tenable. Pourtant, nous n'irons pas coucher très

tôt aujourd'hui. On nous a dit que tout près, de l'autre côté de la frontière,

il y avait une petite ville Houschoote avec des

boutiques, des restaurants, du vin et de la bonne goutte. Nous avons de

l'argent ; on nous a payé régulièrement notre solde (225 frs par mois) et, sur

l'Yser, nous n'avons guère eu l'occasion de les dépenser. Naturellement, on va

aller voir : Dans la cour de la ferme l'escadron est

rassemblé sur deux rangs devant le chef de service. Nous entendons par chef de

service, le plus ancien des maréchaux-des-logis chef de l'escadron. C'est lui

qui dresse le rôle de service et qui veille au bon entretien des chevaux. – Garde à vous ! Cowez,

St Hubert, Fonck, Collard, monteront garde d'écurie. – Ah ! Bon sang ! notre sortie est

fichue : du moins pour Collard : quant à moi, on va

voir ce qu'on va voir ! Le chef n' a pas fini : – Maintenant, achève-t-il, nous sommes en

repos, mais comme vous êtes horriblement sales, je vous défends, formellement,

à tous, de sortir du cantonnement aujourd'hui. – Ah ! zut alors ! – Rompez. – Des réflexions fusent parmi les

hommes. – Nous voilà prisonniers ! – Que le diable l' emporte ! – Qu'en dis-tu, toi ! me demande un

appelé Dubuisson. – Moi ? Je dis que, si j'en trouve

un qui a autant de toupet que moi, j'irai ce soir à Honschoote ! – Je suis ton homme. – Convenu : à quelle heure ? – A cinq heures : il fait noir. – Va pour cinq heures. Dubuisson est un gaillard de six pieds

de haut ; ses moustaches en crocs lui donnent un air terrible. Il n'est pas

méchant pourtant ; c'est même un des joyeux drilles de l’escadron. Collard, que

je vais retrouver à l'écurie, n'est pas de bonne humeur. – Nous voilà callés, dit-il ! – Moi pas, je sors avec Dubuisson. – Tu sors ? – Oui, mon vieux. – On ne peut pas sortir ; il faut que tu

restes. – Il n'y a que mourir qu'il faut. – Tu vas te faire pincer ! – Tant pis ! Je préfère avoir huit jours

d'arrêts que de sécher d'ennui ici aujourd'hui, – Alors, tu rapporteras un litre ! – Je l'espère. – Et une bouteille de vin ? – Pourquoi pas ? – Il me faudrait encore des souliers. – Quand tu auras fini... – Des chaussettes, un caleçon, une

chemise... – Et une femme, sans doute ? – Si tu en trouves une, je ne dis pas

non ! – Tu peux compter sur moi, mon petit Collard. – Je ne compte sur rien, ni sur personne

: tu vas revenir avec une cuite et Collard se

brossera. – Et tu as une brosse ? – Va au diable ! – Non, je vais me laver, m'astiquer et

en route. – Oui, tu es beau. Tu as une barbe en

tire-bouchon : tu n'as plus aucun bouton à ton manteau ; on ferait une soupe

grasse avec ton bonnet de police ! Ah oui ! Tu es beau : tu es beau ! – Ce n'est pas la beauté qui plaît, mon

petit Collard, c’est la taille et la marche ! – C'est cela. Parlons-en de ta taille et

de ta marche ! – Je n'ai pas le temps : je vais me

laver. Au revoir, mon petit Collard : soigne bien les

biques : donne double ration à mon gros. Collard jure

pendant que je me débarbouille : Par exemple, il me faudrait bien une brosse en

chiendent pour me décrasser les mains. Je ne vois pas ma figure mais elle ne

doit pas être fraîche non plus ! Et je frotte, je frotte... Allons, bon ! Je dois commencer à

reluire sans doute. Mon couteau va me servir à me couper le bout des ongles qui

sont noirs comme du jus de chique. De larges traces de boue sont disposées

en mosaïques sur mes vêtements ; mais bah ! On pardonnera cela à un homme qui

sort des bourbiers de l'Yser. Ah là ! Mes souliers n'ont plus que des soupçons

de semelles ; mes chaussettes non plus naturellement. Enfin, je suis lavé, je dois être beau comme un chérubin. Vivement, qu'il

soit cinq heures ! * *

* L'attente m'a semblé longue. Mais enfin,

il est cinq heures. Dubuisson m'attend déjà sur la porte de l'écurie. – Alors, nous y sommes ? – Oui, ne parle pas si haut, filons en

douce. – Allons-y, – C’est ici la route, je crois ? – C'est tout droit m'a-t-on dit. Combien de temps faut-il pour y aller ? –

Vingt minutes. – Marche plus vite ! – Je n'ai pas les jambes aussi longues

que les tiennes ! – Si on chantait ! – On nous entendrait encore de la ferme ! – Mais non : le vent vient de là. – Allons-y alors. – Que chante-t-on ? – « Sambre et Meuse ». Une, deux, trois… Le régiment de Sambre et Meuse Marche toujours au cri de liberté Suivant la route glorieuse Qui la conduit à l’immortalité : – Tu chantes faux, Dubuisson – Non c'est toi ! – C'est peut-être tous les deux. – Possible ; je ne connais pas la

musique. – Moi non plus. Nous marchons vite. Mes pieds prennent

un bain de boue, mais je n'y pense guère. Je suis gai comme un pinson. Dubuisson aussi ; il siffle et chante

continuellement. – Pour le moment, le Roi n est pas mon

cousin, dit-il ! – Qu'allons-nous faire pour commencer ? – Manger, – Oui ; on va chercher un restaurant

chic. S'il faut mettre cinq francs on les

mettra ; nous pouvons même mettre, d’avantage ; nous sommes riches ! – On boira du vin. – Et du bon ! – Et après ? – Après ? – On verra. – Nous y sommes, je crois... Oui. Regarde, voilà une femme ! – Elle n'est pas mal ! – Si on allait le lui dire ! – Pas de bêtises ; mangeons d'abord. – Oui ; c'est vrai. – Où va-t-on trouver un restaurant ? – Continuons ; il n'y a rien de fameux

dans cette rue. Les plus chics restaurants sont souvent sur la grand' place. Nous arrivons, le nez en l'air ; nous

regardons les enseignes. – En voilà un, mon vieux. – Oui ; il a l'air chic ! Nous entrons. Dans le vaste corridor, il

y a des porte-manteaux où s'alignent des capotes d'officiers. Nous faisons la grimace. – Voyons dans la salle à manger. – Oui, regarde. Bon Dieu ! La position n'est pas tenable !

Entre deux magnifiques officiers français, le lieutenant Lebrun étale son gros

ventre ! Qu'il est propre l'animal ! Sa tunique est toute neuve ; il est rasé

de frais ; il tient sa fourchette de la main gauche s'il vous plait ! – Demi-tour, mon vieux Dubuisson cette sale

boîte n'est pas faite pour nous ! – C’est chic pourtant ! – Filons. Sur la grand' place, j'accoste un civil. – Pardon, Monsieur, pourriez-vous nous

indiquer un restaurant où il n'y a pas d'officiers ? – Où il n'y a pas d' officiers ? – Oui. L'homme parait réfléchir ; puis,

brusquement dit : – Suivez-moi : ce n'est pas précisément

un restaurant mais, enfin, on y mange. – Et y boit-on

du vin ? – Sans doute. – Alors ça va. Notre guide nous conduit dans un petit

café où sont attablés quelques soldats français. – Auriez-vous à manger pour ces deux

braves ? demande-t-il au patron. – Oui va. Un casse-croute quoi ? – Qu’est-ce que c'est un casse-croute ? demande

Dubuisson. – Du pain, du fromage et une

demi-bouteille de vin. Ça va ? – II faut bien, bon Dieu, que ça aille !

Nous avions rêvé autre chose, mais... – Oui, patron ; ça va. Vous remplacerez

vos demi-bouteilles par des entières et vous servirez trois rations. Monsieur,

mangera avec nous. – Mais, je n'ai pas faim, moi, mes

braves. – Ta, ta, ta ! Vous nous avez conduits ;

il faut manger. Allons vite, patron… Je regarde le civil ; Il est déjà d'un

âge avancé, mais il est resté droit et a conservé une certaine allure. – Je suis un ancien, dit-il, en

s'apercevant de mon examen. – Vous êtes un ancien ? – Oui : j’ai fait la guerre de

soixante-dix. – A la bonne heure ! Vive notre ancien !

On va boire quelques bouteilles à sa santé ! y êtes-vous, vous autres ? C'est Dubuisson qui s'adresse aussi aux soldats

français. – Bien sûr, bon sang, qu'on y est, où on

ne serait pas des zouaves alors ! – Vous êtes des zouaves ? – Bien sûr ! ça se voit. – Mettez du bon patron. – Du bon quoi ? – Du bon vin, bon Dieu ! En voilà-t-il

une demande ! Et bien, les zouaves, vous mangez avec nous ? – Non on vient de bouffer l'rata.

Alors... – Comme vous voudrez. Mettez une

bouteille à tous patron. –

Ils sont un rien larges les zigues, dit un zouave ! – C'est notre première sortie, mon vieux

; nous avons crevé de soif sur l'Yser. Aujourd'hui il faut qu'ça marche. – Voilà, voilà, crie le patron ; du

pain, du fromage, du vin. Allons, bon appétit. – Tenez, fait Dubuisson, en mettant un

billet de cent francs dans la main du patron ; payez-vous largement et

rendez-moi de même ! Nous sortons nos couteaux et mangeons

pain et fromage ; le vin y passe aussi. Quand les verres sont pleins on les

vide ; quand ils sont vides on les rempli. L'ancien mange et boit comme nous ;

sa figure s'illumine. – Permettez-vous que je vous raconte mes

campagnes dit-il ? – Bien sûr; on ne demande pas mieux. L'ancien raconte. Il le fait sans

vantardise et avec clarté. Il insiste surtout sur un hiver terrible pendant

lequel il a marché pieds-nus dans la neige. Nous nous regardons. Dubuisson grimace

et fait le geste de passer la main sous ses morceaux de chaussure. Moi je pense

« C'est bizarre, qu'à toutes les guerres les soldats marchent pieds-nus ! Nous,

nous saurons nous tirer d’affaire ; nous avons de l'argent. Mais, les soldats !

Quand seront-ils chaussés ? Voici, l'hiver; vont-ils aussi devoir marcher

pieds-nus dans la neige ? » L'ancien termine : – Nous avons été vaincus, dit-il en

baissant la tête ; Dieu veille que vous ne le soyez pas, vous, mes braves. – Nous ne le serons pas. On vous vengera

l'ancien; on vous vengera, hem! les zouaves ? L'ancien pleure pendant que nous

hurlons comme des possédés. – Ça manque de femmes ici, trouve Dubuisson. – Oui, voilà un piano automatique ; si

on avait des filles on les ferait danser... – S'il ne vous manque que cela, dit le

patron, nous avons de jeunes voisines qui ne demandent peut-être pas mieux. – Allez les chercher. – Dans quelques minutes ; elles soupent

assez tard. – Ce n'est pas tout ça, Dubuisson. Avant

de danser, nous avons des courses à faire. II nous faut des souliers ; nous ne

pouvons pas danser sur nos chaussettes ! Alors ; en route l’ancien nous conduira. – Où voulez-vous aller ? – Il nous faut des souliers, des

chaussettes, des caleçons, des chemises, un litre de goutte, une bouteille de

vin. – C'est tout ? – Oui – Je vais vous conduire. Pour le litre

et la bouteille de vin le patron peut vous servir. – Apprêtez ça, patron ; on va revenir.

N'oubliez pas les demoiselles surtout ! A tantôt les Zouaves. – A tout à l’heure, les frères. Bras dessus. bras dessous, nous sortons